81,9(56,’$’1$ &,21$/’(/$ /7,3/$12 (6&8(/$’ (3 267...

Transcript of 81,9(56,’$’1$ &,21$/’(/$ /7,3/$12 (6&8(/$’ (3 267...

Instituto de Investigación

1

,661���

������

�

(6&8(/$�'(�3267�*5$'281,9(56,'$'�1$&,21$/�'(/�$/7,3/$12

,167,7872� '(� ,19(67,*$&,Ð18

1

,

9

(

5

6

,

'

$

'$/7,3/$12

1$&,21$/��'(/

5HY��,QYHVWLJ���(VF��3RVW�*UDGR��9����1��������������������������������� 3XQR���3HU~��������������

,661�

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

2

Revista de Investigaciones (Escuela de Posgrado)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANOAUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTORAM.Sc. Martha Nancy Tapia Infantes

VICE RECTOR ACADÉMICO VICE RECTOR ADMINISTRATIVODr. Pedro Pascual Arias Mejía MBA. Manglio Aguilar Olivera

DIRECTOR ESCUELA DE POST GRADODr. Lucio Ávila Rojas

DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNDra. Tita Flores Sullca

Comité Editorial Dra. Tita Flores Sullca (Universidad Nacional del Altiplano)Dra. Eleonor N. Vizcarra Herles (Universidad Nacional del Altiplano)Dr. Edwin Boza Condorena (Universidad de Campinas/Brasil)

Traducción M.Sc. Mario Silva Dueñas

Edición gráfica Moises Bustincio Cahui

Es una publicación del Instituto de Investigación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacionaldel Altiplano-Puno.

Volumen 4, Nº 4 (1) - 2008 - Publicación SemestralISSNISSN 1997 � 4035Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2009-13690

Universidad Nacional del Altiplano � PunoEscuela de Post GradoInstituto de InvestigaciónCiudad Universitaria, Av. Floral Nº 1145 � PunoTeléfono: 51-51-363543http://www.unap.edu.pe/epgrde-mail: [email protected]

© Reservados todos los derechosTodos los artículos publicados son responsabilidad de sus autores

Puno � Perú2009

Instituto de Investigación

3

REVISTA DE INVESTIGACIONESRev. Investig. (Esc. Post Grado)

REVISTA DE INVESTIGACIONES - Rev. Investig. (Esc. Post Grado)Volumen 4, Nº 4 (1) - 2008 - Publicación SemestralISSN 1997 � 4035Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2009-13690

Membrete BibliográficoREVISTA DE INVESTIGACIONES - Rev. Investig. (Esc. Post Grado)

81,9(56,'$'

1$&,21$/��'(/

38 12

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

4

Instituto de Investigación

5

Artículos Originales

BIOMASA DE Cladophora crispata (ALGA LLASKA) EN ÉPOCA SECA Y LLUVIOSA EN

CINCO COMUNIDADES DE LA PENÍNSULA DE CAPACHICA, PUNO 11

Cladophora crispata biomass (algae llaska) in rainy and dry season in five

communities of the peninsula Capachica, Puno

Dr. Cs. Ángel Canales Gutiérrez

Ing. Roberto Taquila Limachi

MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DEL CUCHUCHO (Lilaeopsis macloviana Gan.

A.W. Hill) Y DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA DE FLORACIÓN Y PERIODO

VEGETATIVO. PUNO. PERÚ 21

Propagation methods and determination of flower time and vegetative period

cuchucho�s crop (Lilaeopsis macloviana Gan. A.W. Hill) in Puno. Peru

Juan G. Zapana P.

Pedro I. Villalta R.

HARINAS INSTANTÁNEAS EN BASE A EXTRUIDOS DE CAÑIHUA (Chenopodium

pallidicaule Aellen) Y TRIGO (Triticum vulgare) 29

Instantaneous Flours based on extruded Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen)

and Wheat (Triticum vulgare)

Tatiana P. Valdivia-Barra

ANÁLISIS DEL CONFORT TÉRMICO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES DELA CIUDAD DE PUNO 37Analysis of thermal comfort of residential buildings in the city of Puno

Arqto. Jorge Adán Villegas Abrill

Índice

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

6

MODELADO NEURONAL Y ESTADÍSTICO DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO

ENZIMÁTICO SOBRE CONTENIDO DE NITRÓGENO, SUSTANCIA PIEL Y DQO,

EN EL DEPILADO ECOLÓGICO DE PIELES PARA LA FABRICACIÓN DEL CUERO 47

Neural and statistical modeling of the effect of enzymatic treatment on the

nitrogen content, skin substance and COD, in ecological shaving of skins for the

production of leather

Edwin G. Boza Condorena

ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD A PAGAR DE LOS HABITANTES DE LACIUDAD DE PUNO POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 58Estimating the willingness to pay for the inhabitants of the city of Puno by the

sewage treatment

Juan Walter Tudela Mamani

LA PARTICIPACIÓN ESTRUCTURAL EN LA GESTIÓN DEL EJIDO DE SAN SIMÓN

TEXCOCO � EDO MÉXICO 75

Structural participation in management of San Simon ejido Texcoco � México

MC. Faustino Jahuira Huarcaya

DEL AUGE A LA CRISIS DEMOGRÁFICA. TRAYECTORIA DIACRÓNICA DE LAPOBLACIÓN DEL PERÚ EN EL PERIODO PRE�REPUBLICANO 92From boom to the demographic crisis. Diachronic trajectory of the population of

Peru in the republican period

José Escobedo Rivera

EL ANÁLISIS FODA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Y SU

REPERCUSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 100

The SWOT analysis at the Altiplano National University and its impact on

the administration

Dra. Nina Eleonor Vizcarra Herles

UN NUEVO ENFOQUE ACERCA DE LOS TIPOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 119

A new approach on the types of research and drawings

Griseldo Platón Palomino Quispe

Instituto de Investigación

7

CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO EN EL PROFESOR UNIVERSITARIO 135

Didactic knowledge of the content in university profesor

Francisco Marino Tipula Mamani

Notas Científicas

LA INTERCULTURALIDAD 143

Interculturality

Juan de Dios Cutipa Lima

Artículos de Revisión

MUTACIONES EN EL MUNDO DEL TRABAJO 151

Mutations in the world of work

Dr. Edwin Catacora Vidangos

Normas para los autores 169

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

8

Instituto de Investigación

9

La revista de investigación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacionaldel Altiplano dando cumplimiento a los fines por los que ha sido creada, publica trabajos deinvestigación para promover y difundir, con seriedad y rigor científ ico, la producciónacadémica realizada por doctorandos, docentes e invitados del Instituto de Investigación dela EPG; dichos artículos son divididos en tres áreas: ciencias biomédicas, ingenierías y cienciassociales.

Todas estas investigaciones son posibles por la gran vocación, experticia eidentificación de los doctorandos, docentes investigadores y profesionales invitados quedesarrollan proyectos de investigación científica, tecnológica y/o de revisión.

Esta revista nació con el ánimo de constituir un espacio de referencia para lainvestigación científica en el campo del análisis de las tres áreas constitutivas de la universidad,habiéndose consolidado como un espacio de divulgación y desarrollo de nuevas ideas einiciativas del que hacer de la Universidad Nacional del Altiplano.

La estructura organizativa está constituida por un Comité Editorial designado parala selección de artículos en base a estándares internacionales así como la originalidad y losresultados logrados, tratando siempre de que los amables lectores queden satisfechos con elproducto de la revista.

En el área de las ciencias biomédicas se cuenta con artículos relacionados al Cuchuchoplanta ancestral altamente proteica, la medición de biomasa del alga Llaska como alternativaalimentaria y la extracción de la harina de cañihua por tener opciones curativas alimenticias.

En el área de las ciencias sociales cuenta con artículos sobre; el auge a la crisisdemográfica en la época republicana, análisis FODA en la UNA y su repercusión de laadministración, un nuevo enfoque de los tipos y diseños de investigación, conocimientodidáctico del contenido del profesor universitario, interculturalidad y mutaciones en elmundo del trabajo.

En el área de las ingenierías se tienen artículos sobre confort térmico enedificaciones, modelado neuronal y estadístico en el depilado de pieles, estimación de ladisponibilidad a pagar de los habitantes por el tratamiento de aguas servidas y participaciónestructural en la gestión del ejido en el Estado de México.

Por otro lado esta revista pretende ser un puente entre los sujetos que procuran laciencia dentro de nuestra universidad y la comunidad que está ávida de respuestas a susinquietudes sobre el desarrollo comunitario.

Por último esta revista es de carácter científico y cultural y se ha transformado ensinónimo de persistencia en la que se quiere mostrar investigaciones realizadas en la U.N.A.- Puno.

Los editores

Editorial

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

10

Instituto de Investigación

11

BIOMASA DE Cladophora crispata (ALGA LLASKA) EN ÉPOCA SECA YLLUVIOSA EN CINCO COMUNIDADES DE LA PENÍNSULA DE

CAPACHICA, PUNO

Cladophora crispata biomass (algae llaska) in rainy and dry season in five

communities of the peninsula Capachica, Puno

Dr. Cs. Ángel Canales Gutiérrez1

Ing. Roberto Taquila Limachi2

1 Docente Asociado a Tiempo Completo de la Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Biológicas, investiga-dor del Centro para el Desarrollo Sostenible (CEDESOS)2 Investigador CEDESOS

RESUMEN

El estudio se realizó durante 2006-2007 en las Comunidades de San Juan de Hilata, Siale, Ccotos, Llachón y Escallanidel Distrito de Capachica, Puno. El objetivo general fue: Determinar el estado poblacional de la biomasa (kg/ha) delalga Llaska (Cladophora crispata) en época seca y lluviosa. La biomasa se determinó empleando cuadrantes aleatorios(1m²). Los muestreos se realizaron mensualmente, se tomaron 10 muestreos aleatorios. Se realizó un corte al ras dela roca en un octavo del m², las muestras extraídas se pesaron (kg/m²) en una balanza analítica. Los datos fueronextrapolados al m² y analizados a través de un software estadístico. Los resultados fueron: Durante la época lluviosa(enero a abril y setiembre a diciembre), se observa que no existen diferencias entre las comunidades, debido a que estaalga se desarrolla mejor en época de lluvias. La comunidad de Ccotos tuvo mayor cantidad de biomasa (852.8 g/m2),seguido de la comunidad de Escallani (761.6 g/m2), debido a las buenas características de hábitat para esta especie.Durante la época seca (mayo a agosto) existe diferencias entre las comunidades, debido a la descendencia del nivel dellago, la comunidad de San Juan de Hilata tuvo mayor cantidad de biomasa (492.8 g/m2), seguido de la comunidad deEscallani con 478.4 g/m2, estas zonas tienen buenas características para el hábitat de esta especie.

Palabras Clave: Alga, biomasa, comunidades, seca, habitat, lluviosa y manejo

ABSTRACT

The study was conducted during 2006-2007 in the communities of San Juan de Hilat, Sial, Ccotos, Llachón and EscallaniDistrict Capachica, Puno. The overall objective was to determine the status of the population biomass (kg/ha) of Llaska algae(Cladophora crispata) in the dry season and rainy. The biomass was determined using random quadrants (1m2). Sampling wasconducted monthly, out of 10 random samplings. We performed a flush cut from the rock in the eighth sq ft, the samples wereweighed (kg/m2) in an analytical balance. Data were extrapolated to m2 and analyzed using a statistical software. The resultswere: During the rainy season (January to April and September to December) shows that there are no differences betweencommunities, because this algae is best in the rainy season. The community of Ccotos had a greater amount of biomass (852.8g/m2), followed by the community of Escallani (761.6 g/m2), because of the good characteristics of habitat for this species.During the dry season (May to August) there differences between communities, due to the offspring of the level of the lake,the community of San Juan de Hilat had a greater amount of biomass (492.8 g/m2), followed by the community of Escallaniwith 478.4 g/m2, these areas have good characteristics for the habitat of the species.

Key Words: Algae, biomass, Capachica, communities, dry, habitat, rainy and management

Art

ícu

los

Ori

gin

ales

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

12

INTRODUCCIÓN

La alimentación es uno de los problemas queenfrenta la humanidad, principalmente en secto-res socio económicos más vulnerables o de es-casos recursos, desde tiempos muy remotos eluso del alga Llaska en la alimentación humana,animal, remedios populares, fertilizantes agríco-las, productos alimenticios, forrajes para anima-les, abonos para los campos y en varios proce-sos industriales han sido prácticas de muchascivilizaciones (Chapman 1980).

Muchas especies de plantas nativas actualmen-te están siendo aprovechadas para fines medici-nales y la alimentación humana, el algaCladophora crispata denominada �llaska�, pue-de considerarse como una especie importantepara fines alimenticios e indicador de calidad dehabitat. Esta planta se desarrolla en las orillas ellago Titicaca, durante todo el año. Las comuni-dades campesinas pueden aprovechar el algapara fines de comercialización y alimentación,debido a que se preparan sopa y mazamorra �le-che llaska� (Canales 2003).

El ciclo de vida de las algas presenta una fasemorfológica, es el estado del individuo reconoci-do como tal por su morfología, mientras la fasecitológica es el estado de individuo caracteriza-do por su condición haploide o diploide, es decirpor el número cromosómico (Acleto y Zúñiga,1998).

Esta especie de alga, vive en las orillas a menosde 2 m de profundidad y son de agua dulce, for-mando alfombras verdes, adheridas a piedrasareniscas. Estas algas, solo viven en aguas lim-pias y fluctuaciones promedios de oleajes de 0,40a más de 1 m (Canales, 2004).

Las algas verdes son usadas en alimentaciónhumana, así entre las microalgas de alto valorproteico tenemos especies de Chlorella yScenedesmus que son cultivadas masivamentey con éxito en diversas partes del mundo. Lasalgas son fuente de de vitaminas A, B, C y tam-bién son observadas para medir el grado de con-taminación de las aguas (Acleto y Zúñiga, 1998).

Las algas, no solamente permitirán solucionar elproblema de la alimentación, el aprovechamien-to de la misma representa en muchas zonas delplaneta un modo de aprovechamiento tradicio-nal. El aprovechamiento de la biomasa de algassuponía una actividad laboral para los estratospobres de la población, su posterior desarrollomediante técnicas de cultivo y aprovechamientoa gran escala sólo se ha llevado a cabo en algu-nos lugares como Gran Bretaña, Francia, Japóny especialmente en China (Acleto 1986).

La contaminación generada por desechos sóli-dos y las variaciones climáticas presentes en elmedio, provocan la reducción de habitats paraCladophora crispata �llaska� en las comuni-dades de Península de Capachica, (Pizarro 2006),San Juan de Hilata, Siale, Ccotos, Llachón yEscallani. Asimismo la demanda de la utilizaciónde la biomasa de �llaska� ha conllevado a la ex-tracción no controlada de la biomasa de algasnaturales en las orillas rocosas, actividad que alargo plazo pudiera tener un impacto negativosobre la especie misma y demás comunidadesbiológicas; por tal razón es de importancia darmayores perspectivas sobre la utilización ade-cuada y por ende un manejo sostenible, que con-lleve a la conservación de la especie, por ello, esnecesario conocer la poblacional de la biomasa(kg/ha) en época seca y lluviosa.

MÉTODOS

Durante el primer año, se han ubicado 05 parce-las aleatorias de 1 m2 ubicadas en las comunida-des de Ccotos, Siale, Llachón, San Juan de Hilatay Escallani. En cada una de las comunidades seha colocado una estaca metálica en la profundi-dad del agua para evaluar los cambios debiomasa en época seca y lluviosa, las parcelasfueron ubicadas de la siguiente manera:

1. Parcela 1: Comunidad Siale, SectorMarccón

2. Parcela 2: Comunidad Ccotos, Sector Ca-llejón

3. Parcela 3: Comunidad Llachón, SectorSanta Maria

Instituto de Investigación

13

4. Parcela 4: Comunidad San Juan de Hilata,Sector Chifrón

5. Parcela 5: Comunidad Escallani, SectorTanteón

La biomasa determinamos empleando cuadran-tes aleatorios (1m²). El cuadrante utilizado fuemetálico. Los muestreos realizamos cada 30 días,tomando 10 muestreos aleatorios en las cinco co-munidades en dos épocas (seca y lluviosa). Efec-tuamos un corte al ras de la roca en un 1/8 de 1m², esta muestra extraída colocamos en bolsasde polietileno y luego registramos los pesos (kg)en una balanza, para luego extrapolarlos. Los pe-sos se compararon entre cinco comunidades ytambién entre épocas (seca y lluviosa).

Los análisis de datos fueron realizados utilizandoel EXCEL del Microsoft Office, para luego serinterpretados y analizados.

Figura 1. Método del cuadrante aleatorio para determinarla biomasa de la llaska, Capachica, 2006 y 2007.

Figura 3. Zonas de evaluación de biomasa de la llaska en laPenínsula de Capachica, Puno.

RESULTADOS

Determinación de biomasa de llaska

Para la determinación de la biomasa del algallaska, se efectuaron evaluaciones mensuales enlas cinco comunidades correspondientes a la épo-ca seca y lluviosa.

Se obtuvieron los siguientes resultados por co-munidad en cada época:

Figura 2. Muestras recolectadas de llaska para su poste-rior determinación de peso. Capachica, 2006 y 2007.

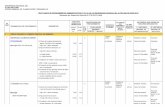

Cuadro 1: Promedio de biomasa durante la época lluviosa de la alga �Llaska� en las Comunidadesde la Península de Capachica, Puno, 2006 y 2007

&RPXQLGDG� 3URPHGLR�GH�%LRPDVD�WRPDGR�HQ������GHO�P���J��

%LRPDVD��J�P���

ÉUHD�GH�PXHVWUHR��P���

.J�ÉUHD��WRWDO�GH�PXHVWUHR�

Ccotos 53.3 852.8 5000 4264.0

Siale 43.6 697.6 750 523.2 Llachón 44.6 713.6 5000 3568.0

San Juan de Hilata 42.0 672.0 5000 3360.0 Escallani 47.6 761.6 5000 3808.0

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

14

�����

��������

����������

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ccotos Siale Llachón San Juan de Hilata Escallani

&RPXQLGDGHV

3

U

R

P

H

G

L

R

E

L

R

P

D

V

D

�

J

U

�

En el promedio de la biomasa durante la épocalluviosa (enero a abril y setiembre a diciembre),existe variaciones numéricas entre las cinco co-munidades, sin embargo, existe una mayorbiomasa en las Comunidades de Ccotos (852.8g/ m2), seguido en la Comunidad de Escallani(761.6 g/m2), la disponibilidad de substrato comoson las piedras areniscas, permite una mayorbiomasa en las dos zonas de desarrollo de estaespecie de alga. Sin embargo, las zonas de desa-rrollo de esta especie en la comunidad de SanJuan de Ilata (672.0g/m2), fue menor con res-pecto a las otras comunidades (Cuadro 1; Figura4).

&RPXQLGDG� 3URPHGLR�GH�%LRPDVD�WRPDGR�HQ������GHO�P���J��

%LRPDVD���J�P���

ÉUHD�GH�PXHVWUHR��P���

.J�ÉUHD��WRWDO�GH�PXHVWUHR�

Ccotos 22.0 352.0 5000 1760.0 Siale 29.9 478.4 750 358.8

Llachón 26.8 428.8 5000 2144.0 San Juan de Hilata 30.8 492.8 5000 2464.0

Escallani 26.0 416.0 5000 2080.0

Con lo que respecta al promedio de la biomasadurante la época seca (mayo a agosto), existevariaciones numéricas de biomasa de llaska en-tre las cinco comunidades, sin embargo, existeuna mayor biomasa en las Comunidades de SanJuan de Hilata (492.8 g/ m2), seguido en la Co-munidad de Siale (478.4 g/m2), las característi-cas de los hábitats de estas dos zonas, permitenhacer las diferencias en la cantidad de llaska.Sin embargo, las zonas de desarrollo de esta es-pecie en la comunidad de Ccotos (352 g/m2), fuemenor con respecto a las otras comunidades(Cuadro 2; Figura 5).

Cuadro 2: Promedio de biomasa durante la época seca de la alga �Llaska� en las Comunidades dela Península de Capachica, Puno, 2006 y 2007

Figura 4. Promedio de biomasa en época lluviosa por comunidadesdel distrito de Capachica, 2006 � 2007

Instituto de Investigación

15

�����

���

�����

�����

�����

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

Ccotos Siale Llachón San Juan deHilata

Escallani

&RPXQLGDGHV

3

U

R

P

H

G

L

R

E

L

R

P

D

V

D

�

J

�

P

�

�

���

�����

�����

�����

���

0

100

200

300

400

500

600

Ccotos Siale Llachón San Juan de Hilata Escallani&RPXQLGDGHV

3

U

R

P

H

G

L

R

E

L

R

P

D

V

D

�

J

U

�

Figura 5. Promedio de biomasa en época seca por comunidades del distrito deCapachica, 2006 � 2007

Biomasa de �llaska� en época seca y lluviosa

Figura 6. Promedio de biomasa en época lluviosa y seca por comunidades del distrito deCapachica, 2006 - 2007

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

16

Cuadro 3: Promedio de biomasa durante la época seca y lluviosa del alga �Llaska� en lasComunidades de la Península de Capachica, Puno, 2006 - 2007

&RPXQLGDGHV�)DFWRUHV�&FRWRV� 6LDOH� /ODFKyQ� +LODWD� (VFDOODQL�

Biomasa (g/m2) 602.4 588.0 571.2 582.4 588.8

Área de muestreo (m2) 5000.0 750.0 5000.0 5000.0 5000.0

Área de crecimiento de llaska (Ene. - Dic.) (m2)

1202.0 130.5 534.0 1072.0 922.0

Biomasa kg/área total de muestreo 724.1 76.7 305.0 624.3 542.9

La biomasa total de llaska entre épocas lluviosay seca, evaluados en cinco comunidades de laPenínsula de Capachica, presenta variacionesnuméricas mayores en las comunidades deCcotos (602.4 g/m2), Siale y Escallani (588.0 g/m2) y menores en San Juan de Hilata y Llachón(582.4 y 571.2 g/m2 respectivamente). Existeuna mayor área de crecimiento en la Comunidadde Ccotos (1202 m2), mientras en un área menorse encuentra la Comunidad de Siale (130 m2).La biomasa kg por total de área de crecimientode llaska, la mayor biomasa total se encuentraen la Comunidad de Ccotos (724.1 kg/ por áreatotal de crecimiento), mientras fue menor en laComunidad de Siale (76.7 kg/ por área total decrecimiento. Cuadro 3; Figura 6).

Análisis bioestadístico de Biomasa de�llaska�

Los datos también han sido analizados a travésdel software estadístico INFOSTAT Las varia-

bles que se han analizado son: Biomasa (g/m2) ymeses, Biomasa (kg/ m2) y comunidad, Biomasa(kg/ m2) y años. Estas variables han sido anali-zadas a través de la prueba bioestadística deANDEVA, con un nivel de confianza del 95%.Cabe indicar que los datos recolectados del cam-po han sido transformados con logaritmo, debidoque no cumplen los supuestos de homogeneidadde varianza.

Existe diferencia de la biomasa (g/m2) de llaskacon respecto a los meses de evaluación (Fc =27.23, G. L. = 11; P= 0.0001) (Cuadro 4). Seencontró una mayor biomasa en los meses deFebrero, Marzo, Abril y Mayo, mientras que losmeses con menor biomasa se presentan partirde Junio hasta Setiembre; mientras que a partirde Octubre existe la tendencia de incrementarseen la biomasa, debido a la presencia de lluvias(Cuadro 4; Figura 7).

Cuadro 4. Análisis bioestadística de ANDEVA para determinar biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a los meses de evaluación en cinco comunidades de la Península de Capachica, Puno,

2006 - 2007. N= 1035

)XHQWH�GH�9DULDFLyQ�

6XPD�GH�&XDGUDGRV� *��/�� &XDGUDGR�

0HGLR� )FDO�������� 3UREDELOLGDG�

Meses 61.88 11 5.63 35.63 0.0001 Error 161.51 1023 0.16

Total 223.39 1034

Instituto de Investigación

17

FebreroMarzoA brilMayoJunioJulioA gos toSetiembreOc tubreNov iembreDic iembreEnero

MESES

1,97

2,25

2,53

2,81

3,09L

OG

10

_B

IOM

AS

A

Figura 7. Análisis de contraste para determinar diferencias de biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a los meses de evaluación en cinco comunidades de la Península de Capachica, Puno,

2006 y 2007. N= 1100

Cuadro 5. Análisis bioestadística de ANDEVA para determinar biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a las cinco comunidades de la Península de Capachica, Puno, 2006 - 2007. N= 1035

)XHQWH�GH�9DULDFLyQ�

6XPD�GH�&XDGUDGRV� *��/�� &XDGUDGR�

0HGLR� )FDO������� 3UREDELOLGDG�

Comunidades 6.35 4 1.59 7.53 0.0001

Error 217.05 1030 0.21

Total 223.39 1034

Existe diferencia de la biomasa (g/m2) de llaskacon respecto a las comunidades rurales evalua-das (Fc = 7.53, Probabilidad = 0.0001; G. L.= 4(Cuadro 5), esto implica que se encontró una

mayor biomasa en las comunidades de Escallani,Ccotos y Llachón, mientras que fueron menoresen las otras comunidades como: Hilata y Siale(Cuadro 5; Figura 8).

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

18

Ccotos Siale Llachon Hilata Escallani

COMUNIDADES

2,42

2,50

2,58

2,66

2,75

LO

G1

0_

BIO

MA

SA

Figura 8. Análisis de contraste para determinar diferencias de biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a las cinco comunidades de la Península de Capachica, 2006 y 2007 N= 1035.

Cuadro 6. Análisis bioestadística de ANDEVA para determinar biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a los años de evaluación en cinco comunidades de la Península de Capachica, Puno, 2006

- 2007. N= 1035

)XHQWH�GH�9DULDFLyQ�

6XPD�GH�&XDGUDGRV� *��/�� &XDGUDGR�

0HGLR� )FDO������� 3UREDELOLGDG�

Años 7.27 1 7.27 34.74 0.0001

Error 216.13 1033 0.21

Total 223.39 1034

Existe diferencia de la biomasa (g/m2) de llaskacon respecto a los años de evaluación (Fc = 34.74,Probabilidad = 0.0001; G. L.= 1 (Cuadro 6), estoimplica que se encontró una mayor biomasa en

el año 2007, mientras que fue menor en año 2006,esta diferencia se debe a los factores ambienta-les (precipitaciones, niveles de oleaje, tempera-turas, entre otros) (Cuadro 6; Figura 9).

Instituto de Investigación

19

2006 2007

AÑOS

2,47

2,53

2,59

2,65

2,70

LO

G1

0_

BIO

MA

SA

Figura 9. Análisis de contraste para determinar diferencias de biomasa (g/m2) del alga Llaska conrespecto a los años de evaluación en cinco comunidades de la Península de Capachica, 2006 y

2007. N= 1035.

DISCUSIÓN

Acleto et. al (1978) en su estudio sobre Algascontinentales reportó a Cladophora crispata;como especie que habita en ríos y lagos limpios,distribuidos en Puno y en la Península deCapachica del Lago Titicaca, identificándola ac-tualmente para la realización del trabajo de in-vestigación.

Canales (2003, 2004), realizó investigaciones enlos centros poblados de Siale y Chifrón de laPenínsula de Capachica sobre la ecología de estaespecie, su distribución, biomasa, y aspectosecológicos, socioculturales y económicos relacio-nados al recurso; en sus investigaciones conclu-yó que �llaska� sólo vive en aguas limpias, conpresencia de roca arenisca y con fluctuacionespromedio de oleajes de 0.40 a más de 1 m, tem-peratura promedio entre 13°C a 16.5°C, y pro-fundidad de 0.5 a 1.50 m, en cuanto a la biomasa

de hábitat natural registró un mínimo de 0.015kg/m2 a un máximo de 2.165 kg/m2.

Salas (2008), encuentra promedios mayores debiomasa en la época seca en las comunidadesde Ccotos (71.7 g/m2), mientras fueron menoresen las Comunidades de San Juan de Hilata yEscallani (9.8 y 13.4 g/m2 respectivamente), re-portando cifras menores de biomasa en el traba-jo realizado, esta diferencia pueda estar funda-menta en los factores ambientales que cada añocambia (Canales 2006).

Pizarro (2006), evaluó en la época seca, biomasa,hábitat, contenido bromatológico y sistematiza-ción de uso y manejo, en las comunidades deSiale, Ccotos, Chifron, Chillora y Llachon. Lasvariaciones de biomasa, los mayores promediosse registró en la comunidad de Llachon con1362.63 g/m2 y Ccotos con 1107.77 g/m2, y elmenor promedio de biomasa en la comunidad de

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

20

San Juan de Ilata con 738.37 g/m2. Sin embargo,en el trabajo encontramos valores menores debiomasa en la época de lluvias, siendo el mayor852.8 g/m2 en la comunidad de Ccotos, mientrasfue mucho menor en época de segura en la co-munidad de San Juan de Hilata, presentando va-lores de 492.8 g/m2. Estas variaciones debenestar relacionadas con las variaciones de los fac-tores climáticos que cada se presentan en el alti-plano (Canales 2008).

Este resultado es comparado al ser observadoen su ambiente natural, en época de lluvias, co-rroborando con los trabajos de la misma especieen la Península de Capachica de Canales (2004)y Pizarro (2006). Los cuales a pesar del trabajode corto periodo, comprobaron que los meses enépoca seca, la dispersión y biomasa de la espe-cie es relativamente menor a los meses corres-pondientes a la época de lluvia.

CONCLUSIONES

- La biomasa del llaska durante la época llu-viosa (enero a abril y setiembre a diciem-bre), se observa que no existen diferen-cias entre las comunidades debido a queesta alga se desarrolla mejor en época delluvias.

- La comunidad de Ccotos tuvo mayor can-tidad de biomasa (852.8 g/m2), seguido dela comunidad de Escallani (761.6 g/m2).

- Durante la época seca (Mayo a agosto)existe diferencias entre las comunidades,debido a la descendencia del nivel del lago,la comunidad de San Juan de Hilata tuvomayor cantidad de biomasa llegando a492.8 g/m2, seguido de la comunidad deEscallani con 478.4 g/m2

- Existe mayor biomasa (g/m2) en los me-ses de lluvias, menor biomasa entre Junioy Setiembre; a partir de Octubre existe latendencia de incrementarse debido al ini-cio de las lluvias

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACLETO, C y ZUÑIGA R. 1998. Introducción a lasalgas. Universidad Nacional Mayor de SanMarcos. Lima, Perú. 383 pp.

ACLETO, C. 2006. Constancia de identificación de laespecie: Cladophora crispata (31 de Marzode 2006).

ACLETO, C., I. SAMANEZ, C. TAVARA. 1978. AlgasContinentales del Perú. Bibliografía y Lista deGéneros y Especies. Ser. Divulg. 9. Museo deHistoria Natural UNMSM.

BARDACH, J. RYTHER, J. MCLARNEY, W. 1986.Acuacultura: Crianza y Cultivo de organismosmarinos y de agua dulce. I Edición. AGTEDITOR S.A. México, D.F. 741 pp.

CANALES, G.A. 2003. Evaluación Ecológica de AlgaClorophyta (llaska) en el Lago Titicaca- SectorComunidad Siale y Chifron, Capachica, Puno,presentado en Congreso de Ecología deArequipa. 21 pp.

CANALES, G. A. 2004. �Manejo de la Biodiversidad�,Escuela de Post Grado. Universidad Nacionaldel Altiplano - Puno. Perú.

CANALES, G. A. 2004. �Ecología� Teoría - Práctica.Universidad Nacional del Altiplano - Puno.Perú.

CANALES, G. A. 2006. La Llaska: una alga alimenticia,Centro de Desarrollo Sostenible � ONGCEDESOS - Puno. Perú. 27 pp.

CANALES, A.; TAQUILA R.; PACHECO M.; SALASP.; y AGUILAR S. 2008. Conservación yManejo de la Alga Llaska, Centro de DesarrolloSostenible � ONG CEDESOS - Puno. Perú.261pp.

CEDESOS, Centro para el Desarrollo Sostenible.2006. Capachica, Turismo rural Ecológico;publicado en www.capachica.com.

PIZARRO, R. Patricia. 2006. Caracterizaciónbioecologica de la �llaska (familiaCladophoraceae) en la zona litoral de la Pe-nínsula de Capachica, Puno�. Tesis de Pre Gra-do, UNA � Puno.

SALAS, P. G. 2007. Tesis universitaria �Cultivo insitu de Cladophora crispata �Llaska�, en zonalitoral de la Península de Capachica � Puno,2006 � 2007�. 127 pp.

Fecha de recepción: 09-05-2008Fecha de Aceptación: 12-12-2008

Instituto de Investigación

21

MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DEL CUCHUCHO (Lilaeopsis maclovianaGan. A.W. Hill) Y DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA DE FLORACIÓN

Y PERIODO VEGETATIVO. PUNO. PERÚ

Propagation methods and determination of flower time and vegetative periodcuchucho�s crop (Lilaeopsis macloviana Gan. A.W. Hill) in Puno. Peru

Juan G. Zapana P.1

Pedro I. Villalta R.2

1 M.Sc. Docente Principal a DE de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Altiplano - Puno. E- mail:[email protected] M.Sc. Docente Principal a DE de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNA. Puno.

RESUMEN

El cuchucho (Lilaeopsis macloviana) es una planta aún silvestre, herbácea, que desarrolla bien en el Altiplano puneño, ensuelos con humedad superior a la capacidad de campo. Su raíz tuberosa es considerada muy nutritiva, revitalizante de la saludsexual en la senectud, adjudicándosele características afrodisíacas. Se encuentra distribuido en una amplia extensión delterritorio de la región Puno. El trabajo se realizó en la Universidad Nacional del Altiplano. Puno. Perú a 3825 m.s.n.m. siendolos objetivos, determinar la época de floración y periodo vegetativo del cuchucho en tres formas de propagación, bajocondiciones de secano. En parcelas de 3.6 m² se incorporó 5 ton.ha�1 de compost. Se utilizó el Diseño Bloque Completo alAzar con un arreglo factorial 3 x 3 (3). Las raíces tuberosas del cuchucho, con dos y tres años de almacenado y un añoestablecido como cultivo, fueron utilizados como �semilla�. La densidad de siembra a mano fue 250 kg.ha�1 y los métodos depropagación fueron: siembra en línea, siembra al voleo y por transplante. Como resultado, el cuchucho responde bien comocultivo, sobresaliendo el método de propagación por transplante (6400 kg.ha�1), seguido por el método al voleo (6100 kg.ha�

1). En la primera campaña (año de inicio), la floración empezó a los 155 días después de la siembra y duró 18 días en promedio,siendo el periodo vegetativo de 228 días. En la campaña siguiente, la floración se observó durante 25 días, siendo el periodovegetativo 238 días. Existe una relación directa entre la humedad del suelo y el periodo vegetativo del cuchucho, es decir, si laprecipitación pluvial se prolonga ocurre lo mismo con el periodo vegetativo.

Palabras clave: El cuchucho, época de floración, métodos de propagación, periodo vegetativo.

ABSTRACT

The study was full field among 2005 and 2007 at the Universidad Nacional del Altiplano. Puno. Perú to 3825 m.a.s.l., andgeographical location was 15º41�00� South Latitude and 70º04�00� West Longitude. The objectives were, know the flowertime and vegetative period of cuchucho (Lilaeopsis macloviana) in three propagation methods under rain conditions. In theexperimental ambitus was incorporated 5 ton.ha�1 t/ha compost. The plots measured 3.6 m². The statistics design wasRandomized Complete Block, under factorial 3x3 (3). The propagation material was: tuberous roots of our crops from three,two and one year ago. The propagation methods were: sow in line, spread at volley and by transplant of baby plants. Thesowing density was 250 kg.ha�1. The result indicates that cuchucho is a plant which can be cultivated, being the best methodtransplant (6 400 kg.ha�1), followed by spreader at volley method (6 100 kg.ha�1). Flower time began in 155 day after sowingand remains for 18-25 days. Vegetative period was 228-238 days (evaluated for 2 years). There was direct relation betweensoil wet and vegetative period, whereupon, if rainfall period is extended, vegetative period of cuchucho crop will be alsoextended.

Key words : Cuchucho. Flower time. Propagation methods. Vegetative period.

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

22

INTRODUCCIÓN

El cuchucho es una planta aún silvestre, herbá-cea, que desarrolla bien en los humedales delAltiplano puneño siempre y cuando exista en elsuelo humedad superior a la capacidad de cam-po. El poblador andino conoce las propiedadesque favorece el vigor físico y los aprovecha even-tualmente, no habiéndose observado interés porproducir intensivamente, a excepción de algunospersonajes y entidades que se proyectan con fi-nes comerciales. No se tiene mayor informaciónsobre rendimiento, manejo del cultivo, varieda-des, georeferenciación en Puno, aunque el Dr.Santiago Antunez de Mayolo, da a conocerque es muy nutritivo, revitalizante de la salud enla senectud y con algunas característicasafrodisíacas. En el análisis preliminar realizadoen este estudio se ha encontrado constituyentesque aseveran esta información y con resultadosnegativos para contenido de metales pesados.

Aún falta mayor investigación sobre elementosnutritivos que requiere para su desarrollo, asícomo, del contenido de sustancias que hacenespecial al cuchucho para emprender la produc-ción a gran escala, aunque en los últimos años,Zapana y Villalta (2004) indican que existe rela-ción directa de la humedad, textura y fertilidaddel suelo, con el buen desarrollo de la planta yalta productividad.

En el campo, los lugareños que manifiestan co-nocer el cuchucho, no se exponen directamentea hablar de las propiedades afrodisíacas yrevitalizadoras que tendrían las raíces tuberosas.Pero, manifiestan que sirve para comer cuandoescasean alimentos o eventualmente para mejo-rar las condiciones físicas y la salud de las per-sonas de edad avanzada. Así, en los viajes reali-zados, se pudo averiguar que en las alturas deAnanea, Rosaspata y Huancané, existen plantasbastante desarrolladas que alcanzan unos 25 cmde altura las que sirven de alimento a las alpacas,cerdos y algunas aves silvestres.

En la Región Puno se ha encontrado una ampliaextensión de territorio que va desde las húmedas

pampas de las Provincias de Melgar y Azángaro,por el Norte, hasta las pampas de los distritos dePomata, Zepita y Desaguadero hacia el Sur yextensas humedales de Ananea, Cojata, por elEste. Las referencias indican que, los agriculto-res no han intentado sembrar el cuchucho, debi-do a que, el producto aprovechable (raícestuberosas) no está difundido y no tiene mercadoseguro a excepción de algunos pobladores de laslocalidades visitadas quienes, de alguna manera,proporcionan información aún imprecisa, sobrelos usos para mejorar la salud y de las cualida-des alimenticias de esta planta para personas dela tercera edad.

Actualmente, está siendo promovido como plan-ta nutraceútica y revitalizante de la tercera edad,con algún interés por parte de algunos persona-jes especialmente extranjeros, sobre sus comen-tadas propiedades afrodisíacas y alimenticias; sinembargo, de comprobarse estas cualidades esde esperar que la demanda incrementará consi-derablemente en el futuro cercano, corriéndoseel riesgo de que pueda extinguirse en poco tiem-po, ya que, se produce aún en forma silvestre sinningún tipo de cuidado ni protección por parte delas entidades gubernamentales, por lo que, se haplanteado el experimento, (puesto que, ya se hadescrito sus características), con los siguientesobjetivos: determinar la época de floración y elperiodo vegetativo en tres formas de propaga-ción bajo condiciones de secano.

Revisando la historia, en época pasada inclusoanterior al Tawantinsuyo, las raíces tuberosas queproduce eran bastante apreciadas, incluso en laépoca colonial, pero hoy por causa de la moder-nidad y desarrollo socioeconómico y predominiode especies exóticas sin mayores cualidades nu-tritivas, ha quedado en el olvido, aunque los po-bladores de las zonas rurales jamás han dejadode utilizarlo.

Finalmente; en la bibliografía se ha encontradoque en toda América desde Alaska hasta la Tie-rra del Fuego prospera esta especie, con dife-rentes nombres y formas de uso según la región,habiéndose encontrado referencias desde el si-

Instituto de Investigación

23

glo XIX por algunos autores. Por allí se conoceque, está representado en todo el mundo por máso menos 21 especies y 5 variedades, de las cua-les 8 especies, 2 variedades y 1 forma corres-ponden a la flora argentina, no existiendo ningu-na referencia en relación al Perú, Venezuela,Guyanas, Colombia por mencionar algunos paí-ses. Estas referencias indican que su distribu-ción en el mundo es el siguiente: en América,desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. En Aus-tralia, Nueva Zelanda y Tazmania. En algunosdocumentos a los que se ha tenido acceso se haencontrado, para facilitar la identificación de lasespecies, cada una con sus dibujos acompaña-das de fotos en algunos casos.

ANTECEDENTES

En los últimos 1000 años el frío ha incrementadopaulatinamente haciendo casi imposible la vidaen la región Kolla, por lo que, se conoce queMallku Kápac y Mama Aclla y su gente habríantrasladado sus dominios hacia la zona Cusco, demejores condiciones climáticas y ecológicas, don-de finalmente los Incas impusieron su relativaavanzada tecnología.

Si se analiza el avance tecnológico alcanzado enla época precolombina, en relación a la nutriciónse puede concluir que los logros alcanzados porlos antiguos peruanos, superan a los alcanzadospor los pobladores de naciones desarrolladas yposeedoras de la ciencia y la tecnología (Antunezde Mayolo, 1999). Los antiguos peruanos hanproporcionado al mundo un número significativode especies de plantas domesticadas y han lo-grado mejorar un gran número de razas de ani-males. En el Tawantinsuyo se ha podido encon-trar más de 80 de los pisos ecológicos del mundoo zonas de vida, lo que implica, haber alcanzadoun gran desarrollo en su alimentación y tecnolo-gías apropiadas para lograr la producción.

García Diez de San Miguel refiere que en 1567al entrevistar al cacique Martín Cari encontróque el tributo pagado al inca, consistía en pesca-do, chuño, cañihua y cuchucho. Bernabé Cobo,menciona que el cuchucho crece en los páramos

y punas muy fríos, prospera muy bien desde los3800 a 4100 msnm, con precipitaciones de 700mm anuales y temperaturas que oscilan entre8°C y 18°C, durante el verano. Indica que estaespecie se desarrolla muy bien en bofedales delAltiplano, por lo que, sería una especie resisten-te a alta humedad, desarrollando bien en suelosricos en materia orgánica y de acuerdo con lasreferencias obtenidas en las visitas al campo, seanecesario que el suelo tenga buen contenido depotasio.

Las diferentes maneras de cómo en los Andesse recuperaba el equilibrio en la salud permane-cieron ocultas, por temor a la extirpación de ido-latría que reprimía la utilización de alimentos ta-les como la maca o el cuchucho, por ejemplo, yotras plantas de comprobada eficacia en el me-joramiento de la salud. En todos los rincones delpaís ha perdurado la cultura del uso de yerbaspara tratar las diferentes dolencias y se han trans-mitido los conocimientos valiosísimos de nues-tras fuentes tradicionales a través de un sabermilenario que sobrevive los fuertes embates dela civilización moderna.

El padre Bernabé Cobo, según la revista �Obras:Autores Peruanos� (1964) manifiesta en sus es-critos que, �la raíz que se estima en Perú se lla-ma cuchucho, una raicilla que crece en los pára-mos y punas frías. Estas raicillas son tiernas, blan-cas, dulces y sabrosas, del tamaño de piñones�Suelen sacar de tres en tres o de cuatro en cua-tro, pegadas una a otra por los lados que pare-cen propiamente raigones de muelas. Cómese elcuchucho crudo y seco. Los españoles suelenconfitarlas. Las perdices, en la parte donde cre-cen estas raicillas las sacan escarbando la tierray se mantiene con ella. Es el cuchucho de tem-peramento caliente y afirman los indios que, pro-voca la lujuria�. El cronista José de Acosta (1576)manifiesta ��en cuanto a raíces de provechohay tantas que no sabré contarlas, las que ahorase me ocurre son: papa, oca, yuca, y cien géne-ros que no me acuerdo... Otras que sirven pararegalo como el cuchucho que es una raicilla pe-queña y dulce, que algunos suelen confitarla paramayor golosina...� (FCE, 1962).

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

24

En las notas del Inca Gracilazo de la Vega, (Co-mentarios reales) se puede leer ��además deestas frutas nace otra de suyo, debajo de la tie-rra, que los indios llaman cuchucho, hasta ahorano sé qué los españoles le hayan dado nombre yes por que no hay de esta fruta en las islas deBarlovento, que son tierras muy calientes, sinoen el Kollao que es tierra muy fría: es sabrosa ydulce, cómese cruda y es provechoso para elestómago de no buena digestión, son como raí-ces, mucho más largos que el anís. No echa ho-jas, sino que verdeguea por encima de la tierradonde ella crece, de esto, conocen los indios ycuando se pierde aquel verdor y ven que estásazonando, entonces lo sacan. Constituye un re-galo de la gente curiosa, común y pobre, aunqueellos las cogen y las presentan a ricos y po-bres...�.

Santiago Antunez de Mayolo (1981), quien tuvola oportunidad de visitar Puno en sus actividadesde investigación, en su obra �La Alimentaciónen el Antiguo Perú� expresa que de acuerdo conel análisis realizado, (el cuchucho) tiene mayorcantidad de proteínas que los cereales, el dobledel calcio que la leche y cuatro veces más canti-dad de fósforo que otros alimentos: esto lo con-vierte en una planta especial cuya raíz tiene altovalor nutritivo� �Es una raicilla hoy confinadaa servir de alimento a los porcinos, contiene 16%de proteínas, 62% de glúcidos y 5,5% de mine-rales (0,1% de sodio; 1,5% de potasio; 0,36% defósforo; 0,2% de calcio; 0,04% de hierro; 3,33%de otros minerales), es decir, contiene todos losminerales que requiere el organismo para su nor-mal desarrollo. Se puede consumir de diversasformas: directamente, como harina, como lawa(preparación acuosa), en ph�iri (una especie demasa seca de harina y agua que no moja al pre-sionar entre los dedos)�.

Este autor en otra parte de sus investigacionesrefiere que, �los antiguos Kollas destinaron el con-sumo de las raíces (del cuchucho) para la ali-mentación de sus hijos, pues sabían de losnutrientes que aportaba y que hoy, pueden llegara reemplazar a muchos medicamentos y alimen-tos nutritivos especialmente creados para la mis-

ma función. Sostiene además, que se trata de untónico concentrado natural con característicasafrodisíacas, es así que, entre los siglos XVI yXVII, esta planta estuvo a punto de extinguirsedebido al excesivo consumo, entre los hispanosy mestizos por la eficacia de sus propiedadesrevitalizadoras de la actividad sexual en la se-nectud, habiéndose consumido con mucha avi-dez�.

En el encuentro de Antropología Andina yEtnohistoria, en Lima del 23 al 25 de noviembrede 1976, el Dr. Antunez de Mayolo indicaba: �...referencias históricas tratan despectivamente alcuchucho, como alimento de niños pobres y cer-dos. Sin embargo, la muestra recolectada en Punodemuestra contener mas proteínas que los ce-reales, el doble del calcio que la leche, y cuatroveces más fósforo que ellos... Hasta el momen-to es el alimento más rico en minerales, espe-cialmente en Potasio... Es probable que por serun tónico concentrado natural, se le considerecomo afrodisíaco y vitalizante...�.

En las visitas realizadas, refieren los lugareñosque las raíces tuberosas del cuchucho cuando seconsumen, alivian el cansancio y la fatiga tantocomo la coca (Erythroxilum coca), la maca(Lepidium meyenii), kemillo, wilalayo,incamaransela, y no solo asegura el buen desa-rrollo del organismo, sino que, prolonga la vidaactiva en la senectud.

Por tanto, la raíz tuberosa del cuchucho es unproducto que al difundirse estas propiedades,puede alcanzar en el futuro cercano altos poten-ciales de demanda en el mercado nacional e in-ternacional, especialmente cuando se relacionacon la alimentación y conservación de la salud,entonces será recomendable estar preparadopara lograr una producción a nivel masivo, a finde poder satisfacer esta potencial demanda.

De cierta manera hay razón para manifestar queel cuchucho da vitalidad a quien lo consume, porque actualmente se puede observar, en el cam-po, que existen ancianos que sobrepasan los 80años y sin embargo se encuentran bien de salud

Instituto de Investigación

25

y se mantienen con aire juvenil, con contexturafísica envidiable y energías suficientes para rea-lizar trabajos agropecuarios: atienden la cosechade granos y de tubérculos, seleccionan y clasifi-can la cosecha, trasladan la carga de productospara almacenar, conducen muy bien las yuntas,preparan el yugo y aran la tierra, así como cui-dan sus animales.

Entonces, aparte de la forma de alimentación enel campo, no es suficiente demostración de queconsumiendo, además, las raíces de esta plantase puede mantener la longevidad con salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en las instalaciones del Con-venio UNA�SENASA de la Universidad Nacio-nal del Altiplano de Puno, a 3825 msnm siendo laubicación geográfica 15º50�15� de Latitud Sur y70º01�18� de Longitud Oeste. Se determinó lacalidad de la raíz tuberosa (órgano de propaga-ción) almacenada de campañas anteriores. Seubicó el lugar y área de transplante (uno de lostratamientos) y se procedió a la instalación delexperimento con una densidad de siembra de250 kg.ha�¹.

Para ello, se siguió la tecnología de producciónpara cultivos de pan llevar. Previo a la instala-ción del experimento se tomó muestras de sueloa 10 cm por debajo de la superficie, sometiendoa un rápido análisis textural por el métodogranulométrico, pH con el potenciómetro, la ca-pacidad de campo por el método de la probeta,encontrándose resultados favorables. Los datosmeteorológicos (precipitación pluvial y tempera-tura) se ha obtenido de la estación meteorológi-ca del SENAMHI Puno.

Se ha considerado tres métodos de propagación:siembra en línea (M1); siembra al voleo (M2);por transplante (M3), habiéndose incorporado5 ton.ha�¹ de compost en cada parcela. El terre-no, en la campaña anterior, estuvo ocupado porla producción orgánica de plantas medicinales y�biocidas�. La preparación del terreno se ha rea-lizado manualmente según las costumbres, sólo

que, se dispuso de una área especialmente pre-parado y delimitado para brindar protección yseguridad contra alguna eventualidad.

La siembra se realizó el 12 de agosto del 2005 yse cosechó el 8 de mayo del 2007. Desde la siem-bra hasta la cosecha se ha realizado control ade-cuado del cultivo no habiéndose registrado pre-sencia de plagas, enfermedades o malezas, quehayan tenido efecto significativo, salvo el casode la presencia de pulgones verdes, los que fue-ron controlados con una combinación de extrac-to de Ranánculus sp; Chenopodium ambro-sioides.

Se ha utilizado �semilla� (raíz tuberosa) de tresaños y de dos años de conservación ex situ y, deun año de instalado como cultivo (para trans-plate). Los tratamientos fueron 27 los mismosque se han distribuido según el Diseño BloqueCompleto al Azar y los datos se han analizadobajo un arreglo factorial de 3 x 3 (3) siguiendolas técnicas estadísticas. Las variables de res-puesta fueron:

� Rendimiento de raíces tuberosas(kg.ha�¹).

� Época de floración (Nº de días).

� Periodo vegetativo (Nº de días).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rendimiento de raíz tuberosa de cuchucho

Tabla 1. Análisis de varianza para rendimientode raíz tuberosa de cuchucho (Kg/parcela de

3.6 m2).

)�GH�9� */� 6&� &0� )F� 6LJ��

Entre Bloques 2 0,661 0,330 7,500 ns Entre Métodos (A) 2 1,771 0,885 20,114 ** Entre tiempos (B) 2 0,147 0,074 1,682 ns Interacción 4 0,065 0,016 0,364 ns Error Experimental 16 0,706 0,044 7RWDO� ��� ������

CV=10,44 %

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

26

De acuerdo con el análisis de varianza (Tabla 1)existe diferencia altamente significativa entremétodos de propagación (P 0,01); mas no asíentre tiempo de almacenamiento del órgano depropagación, (raíces tuberosas) ni en lainteracción del método de propagación y tiempode almacenamiento del cuchucho (P>0,05) lo quequiere decir que en la forma de propagación noinfluye el tiempo de almacenado del órgano depropagación; por lo que, éste se mantiene viablepor más de tres años, siempre y cuando se con-serve bajo ciertas condiciones favorables.

Tabla 2. Prueba múltiple de Duncan (P=0,05)para rendimiento de raíz tuberosa de cuchucho

(Kg/parcela de 3,6 m2).

La prueba múltiple de Duncan (Tabla 2) permiteclasificar los tratamientos de la siguiente mane-ra: M3 (transplante de plántulas) y M2 (siembrade la raíz tuberosa al voleo) cuyos rendimientosen promedio fueron 6 400 kg.ha�¹ y 6 100kg.ha�¹ respectivamente, por tanto, no presen-tan diferencia estadística.

Sin embargo, ambos tratamientos superansignificativamente al tratamiento M1 (siembra enlínea) con 4600 kg.ha�¹. La superioridad en ren-dimiento, de los métodos M3 y M2 respecto altratamiento M1, se puede asumir que el M3 yatenia la planta establecida desde la campaña pa-sada, lo que facilitó el rápido crecimiento y desa-rrollo y consiguientemente incrementó en peso;el tratamiento M2, fue favorecido, además de laadecuada preparación del terreno, por la distri-bución y tapado uniforme del órgano de propa-gación en el momento de la siembra, y el campoabierto para la expansión de los estolones en to-das direcciones, tanto en la campaña de instala-ción del experimento como en la campaña derebrote.

Así, se observó un profuso crecimiento y acele-rada producción de estolones y nuevas plantasque permitió buen desarrollo del cultivo, habien-do cubierto toda el área de la parcela, conformese mantenía la humedad del suelo.

En cambio, por el sistema de siembra en línea,después del brote debido probablemente a la for-mación de los surcos, se observó crecimientolento, debido a que, hubo cierta limitación para laexpansión de estolones en el sentido lateral, per-mitiéndose en cambio, libre expansión en el sen-tido de los surcos, por lo que, el cultivo no llegó acubrir totalmente el área de la parcela, por estarazón se asume que necesiten un periodo másprolongado para lograr un mejor desarrollo.

Lo que si se puede afirmar con certeza es que,las plántulas una vez establecidas, responden muybien a la humedad del suelo proporcionado porlas frecuentes precipitaciones pluviales, lo quefue observado en ambas campañas como unhecho favorable al cultivo, por consiguiente, me-jora el rendimiento; a lo que se suma el hecho deque el agua de lluvia arrastra en su caída ciertoporcentaje de nitrógeno atmosférico, lo cual serámotivo de futuros estudios.

La emergencia de las primeras plántulas se haobservado a los 40 días de la siembra, habiendocompletado en 12 días. Después del brotamientose ha observado la formación de las primerashojas las que, conforme crecen, presentan arti-culaciones (especie de tabiques o septas) a cadacierta distancia, pudiendo llegar hasta un núme-ro de 13, al estado maduro (Zapana y Villalta,2004).

Después de 130 días de la siembra aparecen losestolones, (con entrenudos cortos al comienzo)los cuales paulatinamente van formando nudos oyemas macizos y robustos, de donde salen lasraíces adventicias de una nueva planta, que aldesarrollar repite lo mismo y así sucesivamentehasta que, cuando las condiciones del ambientecambian, en la punta del estolón y/o en el nudoanterior se forman las pequeñas raíces tuberosas,de las que, a la madurez, se puede encontrardesde uno hasta 9 en un mismo lugar, cuyas ca-

7UDWDPLHQWRV� 3URPHGLR� 'XQFDQ���3���������

M3 2,304 a M2 2,196 a M1 1,656 b

Instituto de Investigación

27

racterísticas se ha informado anteriormente(Zapana y Villalta, 2004). Conforme pasa el tiem-po hay un desarrollo profuso de estolones y nue-vas plantas, lo que al final eleva el rendimiento.

En la campaña siguiente, cuando el periodo deprecipitación pluvial retorna, las raíces tuberosasque quedaron en el suelo desde la campaña an-terior, empiezan a brotar, pero esta vez con másenergía, crecen vigorosas, desarrollan y cubrenel área a su alrededor por efecto de la apariciónde nuevos estolones.

La formación de estolones es un proceso queaún falta investigar, puesto que, aparentementepara ello; la humedad y fertilidad del suelo, laépoca de siembra y las características propiasdel suelo tienen marcada influencia. Los rendi-mientos han tenido similar comportamiento entodos los tratamientos; ya que, en el primer añode establecido han producido alrededor de3 800 kg.ha�¹ en promedio, pero en la siguientecampaña donde se produce la cosecha final seha logrado en promedio 5 700 kg.ha�¹ siendo elmáximo de 7 100 kg.ha�¹.

Periodo de floración

La floración inició a los 155 días de la siembracon la aparición de las primeros primordios flo-rales. De la base de la hojas se forma el pedún-culo floral corto el que después da origen a 3,rara vez 4, soportes florales. En la segunda cam-paña (rebrote), los pedúnculos que se forman sonmucho más largos (alrededor de 2 veces más delo que fue en la primera campaña) y más robus-tas. La floración continúa en las nuevas plantascuando otras ya culminaron el periodo de flora-ción aproximadamente en 25 días.

De igual manera el inicio de la floración varíasegún la época del año, sea ésta seca o húmeda.Este fenómeno influye decididamente en el pe-riodo vegetativo del cultivo. Si el periodo de se-quía se presenta más temprano, se acortan lasfases fonológicas. Se ha observado en la prime-ra campaña que la floración duró poco tiempoen relación a la siguiente, posiblemente debido ala humedad y el pedúnculo floral de 1.2 a 1.5 cm

de largo sostiene tres flores, cada uno en la pun-ta de su respectivo pedicelo flexible; en la si-guiente campaña la floración se presenta conpedúnculos que alcanzan desde 1,8 hasta 3 cm.La raíz es fasciculada, alcanza 3 cm de profun-didad pudiendo llegar hasta 5 cm, y bastante den-so al final de la campaña.

Periodo vegetativo

La planta de cuchucho acorta su periodovegetativo (envejece) cuando falta humedad enel suelo y la temperatura del ambiente descien-de, sin embargo, cuando las condiciones conti-núan favorables puede seguir propagándose aún,debido a que los estolones continúan dando nue-vas plantas.

Esta característica indica que el cuchucho no tie-ne un periodo vegetativo determinado en el tiem-po, dependiendo significativamente de la hume-dad del suelo y contenido de nutrientes del mis-mo. Se debe considerar que la formación deestolones tampoco es indefinida, ya que, puedeiniciar la formación de raíces tuberosas en elextremo y algunos nudos anteriores, a pesar deque se pueda continuar proporcionando aguamediante riego, pues para ello, concurren otrosfactores que aún faltan determinar.

Las observaciones realizadas permiten afirmarque, el periodo vegetativo del cultivo se estimaaproximadamente entre 228 y 238 días, cuandoa falta de humedad del suelo la planta empieza amostrar flacidez y cambio a una coloración paji-za amarillenta, luego a marrón suave, mas tardea marrón oscuro y muerte a pesar de que lasnuevas plántulas que han originado los estolonescontinúan aún verdes en un estado de subdesa-rrollo, por tanto, el periodo vegetativo del cultivosólo puede decidirse cuando deja de llover com-pletamente y cambia en general, las condicionesdel ambiente. Así, al terminar la segunda cam-paña, se ha observado que el área de las parce-las estaban poblados completamente de raícestuberosas, por tanto, el rendimiento se haincrementado en relación a la campaña de ini-cio. Estas son observaciones preliminares reali-zadas hasta la fecha, quedando pendiente por

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

28

determinar si existen ecotipos o variedades, porlo que debe continuarse con la investigación deesta planta.

CONCLUSIONES

1. La raíz tuberosa del cuchucho se puedepropagar (cultivar) de preferencia, median-te transplante y por el método de siembraal voleo. En estas condiciones en el pri-mer caso se ha obtenido un rendimientode 6 400 kg.ha�¹ en promedio, bajo condi-ciones de secado, en dos campañas conti-guas, seguido por el método de siembra alvoleo (6 100 kg.ha�¹).

2. La floración en el cultivo de cuchuchoocurre a partir de 155 días después de lasiembra, primero en las parcelas de pro-pagación por transplante, seguido por lasotras, indistintamente, cuya duración fuede 18 y 25 días.

3. El periodo vegetativo en el cultivo decuchucho es entre 228 y 238 días pudien-do ser menos días o más días según sepresente por más tiempo o menos tiempola precipitación pluvial y las condicionesdel ambiente favorable.

4. El cuchucho es una planta que produceraíces tuberosas que pueden sembrarse yproducir alimento natural concentrado dealto valor nutritivo y medicinal para el hom-bre y será conveniente continuar con es-tudios de georeferenciación, zonificacióny análisis químico y biológico de las raícestuberosas, con énfasis en elementos favo-rables para la fisiología humana.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta. J. 1962. Historia Natural y Moral de las In-dias. Ed FCE. México.

Antunez de Mayolo, S. E. 1999. Genética precolombi-na y la actualidad. Encuentro Latinoame ricanode capacitación. Lima. Perú.

Antunez de Mayolo, S. E. 1981. Nutrición en el anti-guo Perú. Ed Banco Central de Reserva delPerú. Lima. Perú.

Arning, I. 2000. Plantas con potencial biocida.Metodologías y experiencias. UNA. La Molina,Lima. Perú.

Black, C. y A. Rafuiffetti. 1975. relación suelo�plan-ta. Centro regional de Ayuda Técnica. BuenosAires. 445p.

Buckman, H. y Brady. N. 1977. Naturaleza y propie-dades del suelo. Octava edición. EditorialOmega SA. Madrid. España.

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, IDMA.1993. Plantas medicinales: en Medio Ambien-te. Revista de información ecológica. EditorCarlos Rojas. San Marcos. Lima. Perú. pp 54-55.

Obras. 1964. Ed Atlas. Autores peruanos. Estudiopreliminar y ediciones del padre FranciscoMateos de la Compañía de Jesús. Madrid. Es-paña.

Sintes, J. 1980. Plantas medicinales. Edit Sintes. Bar-celona. España.

Vera, Z. M. 2001. Cultivos potenciales para el desa-rrollo de Puno: cuchucho y llacón. Puno. Perú.

Zapana, J. G. y Villalta, P. 2004. Ensayo preliminar decultivo de cuchucho (Lilaeopsis macloviana)y descripción de sus principales característi-cas. Universidad Nacional del Altiplano. Ofici-na Universitaria de Investigación. Informe fi-nal. Puno. Perú.

Zavaleta, G. 1992. Edafología, el suelo en relación conla producción. Universidad Nacional Agraria.La Molina. Lima. Perú. 223 p.

Fecha de recepción: 13-06-2008Fecha de Aceptación: 22-09-2008

Instituto de Investigación

29

HARINAS INSTANTÁNEAS EN BASE A EXTRUIDOS DE CAÑIHUA(Chenopodium pallidicaule Aellen) Y TRIGO (Triticum vulgare)

Instantaneous Flours based on extruded Cañihua (Chenopodiumpallidicaule Aellen) and Wheat (Triticum vulgare)

Tatiana P. Valdivia-Barra1

1 Docente Principal D.E. Escuela Profesional de Nutrición Humana � Facultad de Ciencias de la Salud. Magíster en Cienciay Tecnología de los Alimentos.

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación titulado Obtención de Harinas Instantáneas en base a extruidos de Cañihua (Chenopodiumpallidicaule Aellen) y Trigo (Triticum vulgare), se propuso como objetivos: � Obtener Harinas Instantáneas de alto valornutritivo, a partir de cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y Trigo (Triticum vulgare) por extrusión. � Caracterizar laspropiedades físicas, funcionales, químicas, y microbiológicas de las harinas instantáneas. � Evaluar la aceptabilidad de lasharinas instantáneas. El proceso de obtención del instantáneo fue llevado a cabo en un extrusor de tornillo simple de marcaInnova, a parámetros constantes durante el procesamiento (temperatura 140ºC, y presión 44 atm.). En la ejecución de laspruebas experimentales se utilizó la Harina de cañihua de la variedad Cupi, trigo de la zona y azúcar refinada, el que permitióplantear las siguientes formulaciones: Tratamiento 1: 100% de cañihua (T1: 100% C); Tratamiento 2: 70% de cañihua-30%de trigo (T2: 70% C - 30% T); Tratamiento 3: 50% de cañihua-50% de trigo (T3: 50% C - 50% T); Tratamiento 4: 90% decañihua-10% de azúcar(T4: 90% C - 10% A); Tratamiento 5: 65% de cañihua-25% de trigo-10% de azúcar (T5: 65% C - 25%T - 10% A); y Tratamiento 6: 45% de cañihua-45% de trigo-10% de azúcar (T6: 45% C - 45% T-10% A). Los resultados enla caracterización de las propiedades químicas, indican que el tratamiento T1 tiene un alto valor nutritivo, y el tratamiento T6presenta nutrientes en menor proporción, sin embargo resulta siendo buena fuente de carbohidratos por la característicapropia de la formulación; en las propiedades funcionales, el T3 presenta un mayor porcentaje en índice de expansión y gradode gelatinización respecto a los demás tratamientos; los resultados microbiológicos indican que los tratamientos se encuentrandentro de los límites permisibles para productos procesados, es decir son aptos para el consumo humano. Finalmente elanálisis sensorial permitió determinar que las propiedades de sabor, textura y color presentes en el tratamiento T6, la hacenuna harina instantánea de buena aceptabilidad.

Palabras Clave: Harinas Instantáneas. Extruidos.

ABSTRACT

This investigation, entitled �Instantaneous Flours based on extruded Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) and Wheat(Triticum vulgare)�, had the following objetives: � To obtain Instantaneous Flours of high nutritious value, starting fromcañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) and Wheat (Triticum Vulgare) pulverized. � Characterize the physical, functional,chemical, and microbiológicas properties of the instantaneous flours. � To evaluate the acceptability of the instantaneousflours. The instantaneous obtaining process was carried out in an extruder of simple screw Innova trademark with constantparameters during the process (temperature 140ºC, and pressure 44 atmospheres). Cupi variety of cañihua flour, wheat of thearea and refined sugar were used for the execution of the experimental trials. This allowed to outline the following formulations:Treatments 1: 100% of cañihua (T1: 100% C); Treatments 2: 70% of cañihua-30 % of wheat (T2: 70% C - 30% T);Treatments 3: 50% of cañihua-50% of wheat (T3: 50% C - 50% T); Treatments 4: 90% of cañihua-10 % of sugar (T4: 90%C -10% A); Treatments 5: 65% of cañihua-25% of wheat-10% of sugar (T5: 65% C - 25% T -10% A); Treatments 6: 45% ofcañihua-45% of wheat-10% of sugar (T6: 45% C - 45% T-10% A). The results in the characterization of the chemicalproperties indicates that the treatment T1 has a high nutritious value, and the treatment T6 presents nutritious in smallerproportion, but it is a good source of carbohydrates for the own characteristic of the formulation. According to the functionalproperties, the T3 presents a bigger percentage in expansion index and gelatinous grade regarding the other treatments. Themicrobiological result indicates that the treatments are inside the permissible limits for procedural products and are capablefor the human consumption. Finally the sensorial analysis allowed us to determine that the properties of flavor, texture andcolor presented in the treatment T6, makes an instantaneous flour of good acceptability.

KEY WORDS: Instantaneous Flours. Extruded.

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

30

INTRODUCCIÓN

La FAO (1995), en su publicación �Alimentospara Todos�, indica que en los países en vías endesarrollo, la desnutrición afecta fundamental-mente a los niños durante el primer periodo devida. Durante ésta etapa, la velocidad de creci-miento es muy rápida y por lo tanto los requeri-mientos nutritivos son más altos y específicos.En América Latina, aproximadamente el 65% delos niños menores de 6 años, presentan restric-ciones del crecimiento de grado variable.

Tapia (2000), en su publicación cultivos andinossubexplotados y su aporte en la alimentación, indi-ca que en las áreas rurales de la sierra del Perú,presentan elevados porcentajes de desnutricióninfantil especialmente en los grupos etáreos de 6a 23 meses, un 88% son desnutridos crónicos.Los porcentajes son similares para el departa-mento de Cusco, un 77% de niños menores dedos años padecen de desnutrición crónica. Unade las principales determinantes de este deterio-ro nutricional es la dieta de la población de bajacalidad nutricional de aquellos alimentos disponi-bles en ciertos estratos sociales. Factores eco-nómicos, productivos, culturales y de abasteci-miento conlleva a que gran parte de las caloríasprovengan de hidratos de carbono (pan, papa,arroz, etc.), los que deben de ser consumidos engrandes cantidades para cumplir con los reque-rimientos de energía necesarios para una activi-dad cotidiana normal. Puesto que un niño menorde cinco años no puede ingerir grandes cantida-des de este tipo de alimentos, en muchos casosno recibe el aporte calórico necesario para sos-tener un desarrollo normal.

Tapia (1997), manifiesta que numerosas plantasalimenticias, en la actualidad son de consumodifundido en gran parte del mundo, como la papa,quinua y maíz. Además de estas plantas, los po-bladores andinos supieron domesticar y aprove-char muchas otras que no han llegado a tenerdifusión. Entre estas plantas menos conocidasse destacan la quinua, millmi, cañihua y el tarwi,que a pesar de ello han formado parte de la dietadel poblador andino desde tiempos muy remo-tos. Paulatinamente, su cultivo ha venido perdien-

do importancia, por diferentes razones: primeropor la llegada de nuevas especies traídas por loseuropeos al llegar a América, y posteriormente,el abandono de que es objeto la región andinapor parte de los gobernantes, y más contem-poráneamente por políticas económicas que paraalimentar a la población recurren cada vez mása la importación de alimentos, que sirven comoapoyo alimentario para los programas de ayudasocial.

La cañihua según Camborda (2001), es un gra-no andino que posee un alto valor nutritivo, cre-ce en el Altiplano del Perú y Bolivia. Pertenecea la familia de las Chenopodeaceae y ha sidoconfundida con la quinua. Es una especie muyimportante en la región altiplánica como fuentede alimento y forraje. En el Perú se siembramayormente en Puno.

Por otro lado Tapia (2000), señala que en la ac-tualidad se hacen numerosos esfuerzos por re-cuperar estas especies para la alimentación mun-dial. Además es necesaria la divulgación de lascaracterísticas agronómicas de este cultivo, desu uso y potencial agroindustrial. Pero, existefactores limitantes para el consumo de los gra-nos andinos como manifiesta Fries, (2000). Seconsidera como factor limitante para el consu-mo de la cañihua, el perigonio adherido al grano,cuya eliminación se realiza mediante un ligerotostado y venteado; además menciona otraslimitantes que presentan los cultivos andinos comola quinua que posee saponinas en el episperma;el amaranto presenta dureza en su grano; la papaamarga contiene glucósidos; y el tarwi poseealcaloides.

Estas plantas no son sólo agroecológicamenteadaptadas y resistentes, sino también y sobre todode alto valor nutritivo. Contienen altos porcenta-jes de proteínas de buena calidad, hecho que esparticularmente importante si se toma en cuentaque las fuentes de proteína de origen animal queel poblador andino tiene a su disposición son másbien escasas o muy costosas. Todas estas plan-tas ofrecen buenas posibilidades para la elabo-ración de nuevos productos alimenticios.

Instituto de Investigación

31

En la actualidad la tendencia de producir alimen-tos funcionales en la industria alimentaria incentivael desarrollo de nuevas tecnologías como laextrusión. Harper (1981) dice; la extrusión dealimentos es una tecnología que ha sido practi-cada por más de 60 años. Durante este lapsohubo cambios y adaptaciones considerables deesta tecnología hacia nuevas e imaginativas apli-caciones en alimentos. Por tanto Miller, (2001);concluye que la extrusión se ha vuelto un proce-so importante en la fabricación de alimentos. Escapaz de efectuar un número de operaciones,incluyendo cocción, formación, texturización ydeshidratación de materiales alimenticios, parti-cularmente aquéllos como granos, leguminosa ysemillas.

Es así que en la región sur de nuestro país secuenta con una industria alimentaría en creci-miento, sobre todo en Arequipa, Cuzco y Puno,dedicadas a la producción de sustitutos lácteosy/o papillas para programas de alimentación com-plementaria, dirigidos a los grupos más vulnera-bles de la población, con el fin de aliviar de algu-na manera la malnutrición existente en nuestropaís. El presente Estudio tiene las siguientes hi-pótesis: La formulación de las harinas instantá-neas es influenciado significativamente por lacomposición química de la Cañihua de la varie-dad �Cupi� y del trigo. La participación porcen-tual de cañihua y trigo influyen significativamenteen las propiedades físicas, funcionales, químicas,y sobre el deterioro microbiológico. Los atribu-tos sensoriales de sabor, color, olor y textura, in-fluyen significativamente en la aceptabilidad delas harinas instantáneas. Las mismas que se de-mostraron en los resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar de Ejecución

Planta de procesamiento Proalimentos S.A. Par-que Industrial Salcedo. Laboratorio de Controlde Calidad y Medio Ambiente de la UNA � Puno.Laboratorios de la Universidad Católica de San-ta María Arequipa. Laboratorio de la Universi-dad de San Marcos de Lima.

Materia Prima

Cañihua variedad cupi (ChenopodiumPallidicaule aellen), harina de trigo (Triticumvulgare).

Equipos

Materiales de laboratorio, extrusor monotornillo,molino de martillo, mezclador de listones.

Métodos

Análisis de las propiedades físicas y funcionales:Evaluación experimental de las propiedades físi-cas; determinación de granulometría, colorimetría,índice de expansión (IE). Evaluación Experimen-tal de las Propiedades Funcionales; determina-ción de isotermia de adsorción y actividad deagua (Aw), Índice de solubilidad en agua (ISA),Determinación del índice de gelatinización (IE),Densidad energética (DE), Viscosidad (V). Eva-luación experimental de las propiedades quími-cas; Determinación de humedad, cenizas, grasa,fibra cruda, carbohidratos, acidez titulable, pro-teínas, Cómputo aminocídico, Evaluación analíti-ca de aminoácidos por HPLC, y determinaciónde digestibilidad de la proteína in Vitro. Eva-luación experimental de las característicasmicrobiológicas: aplicación del método ICMSF,para determinación del número de mesófilosaerobios, mohos y levaduras, staphylococcusaureus, coliformes totales, bacillus cereus, ysalmonellas. Procedimiento experimental de laevaluacion sensorial; análisis afectivo, prueba deordenamiento (ranking test) �Anzaldua (1984)�, las muestras fueron presentadas a 30 jueces, através de una ficha de calificación sensorial; uti-lizando la siguiente escala hedónica: 6 excelen-te, 5 muy bueno, 4 bueno, 3 regular, 2 malo, 1muy malo.

Metodología del Diseño Experimental

(T1) Tratamiento 1 (100% cañihua), (T2) Trata-miento 2 (70% cañihua y 30% trigo), (T3) Trata-miento 3 (50% cañihua y 50% trigo), (T4) Trata-miento 4 (90% cañihua y10% azúcar), (T5) Tra-

Rev. investig. (Esc. Post Grado) V. 4, Nº 4 (1)

32

tamiento 5 (65% cañihua, 25% trigo y 10% azú-car), (T6) Tratamiento 6 (45% cañihua, 45% tri-go y 10% azúcar). Primer control: en la materiaprima se realizó el análisis químico y microbioló-gico; en los pellets se realizó las determinacio-nes de las características físicos funcionales.Segundo control; en el producto final (harinasinstantáneas), se determinó: características físi-cas, características funcionales, característicasquímicas, características microbiológicas, y eva-luación sensorial.

RESULTADOS

El primer dato obtenido fue la caracterización dela evaluación de las propiedades químicas ymicrobiológicas de la materia prima, indican quees 100% pura e inocua. La formulación de lasmezclas de cañihua y trigo que fueron sometidosal proceso de extrusión cocción con una tempe-ratura constante de 140ºC, en el que se realiza-ron dos controles: el primer control correspondeal análisis químico y microbiológico de la materiaprima, el que luego se sometió al proceso deextrusión-cocción y así poder evaluar a los pelletso extruidos, codificamos como TE1, TE2, TE3,TE4, TE5, TE6, en ellos que se realizaron losanálisis físicos, funcionales, químicos ymicrobiológicos con el fin de determinar los cam-bios ocurridos durante el proceso de extrusión.El segundo dato obtenido fue la evaluación delas propiedades físicas y funcionales de losextruidos, el tratamiento TE-3 presenta mayoríndice de expansión (3,13%) y gelatinización(85,31%), en la viscosidad el tratamiento TE-6 yTE-3 presentan los valores más altos compara-dos entre tratamientos; lo que nos indican que elíndice de expansión y gelatinización está direc-tamente relacionados con la viscosidad, debido aque el proceso de extrusión rompe los enlacesde hidrogeno que mantienen unidos las partícu-las de los granos de cañihua y el trigo, y al sercalentados con agua presentan mayor absorcióndando lugar a una reacción irreversible, formán-dose un líquido viscoso y al estar suficientemen-te concentrado formara un gel, lo que conlleva auna mejor digestión del almidón puesto que lasmoléculas de las que están conformados no es-

tán estrechamente ligados o agrupados y sonaprovechados eficientemente por las enzimasdigestivas de nuestro organismo, estas variacio-nes son posiblemente debidos al proceso deextrusión, como lo indica Linko (1981),

En la evaluación de las propiedades químicas delos extruidos o pellets, el tratamiento TE-1 pre-senta mejor composición en macronutrientes, queestá conformado por 100% cañihua, reportando14,99% de proteínas; y si comparamos con eldato inicial de 17,095% de proteínas en la mate-ria prima, por lo que presenta una diferencia sig-nificativa, sucediendo lo mismo para los demástratamientos, estas variaciones asumimos que sedeba a la desnaturalización de proteínas que sedan en los productos al ser sometidos a altas tem-peraturas de cocción, como es el caso del pro-ceso de extrusión. Apreciando los resultados delíndice de acidez en los extruidos, vemos que es-tos datos son inferiores a los datos referencialesde la materia prima y se encuentran dentro losestándares del INS (2002), quienes recomien-dan una acidez expresado en ácido sulfúrico en-tre 0,19 a 0,4; en tanto el pH más alto de 6,78 seencuentra en el tratamiento TE-1,las diferenciasen los tratamientos se deben posiblemente a lacomposición de las mezclas, es decir a la partici-pación porcentual de la harina de cañihua en cadamuestra, por lo que la medida de acidez y el pH,nos permiten determinar la estabilidad del pro-ducto en el tiempo. Asimismo Belitz (1997), indi-ca que la acidez de los productos se incrementapor la acción microbiana.

La evaluación de las características micro-bio-lógicas de los extruidos, muestran valores que seencuentran dentro los límites permisibles. Laextrusión con cocción es un tratamiento térmicoa elevada temperatura durante corto tiempo(HTST) que reduce la contaminación microbianae inactiva las enzimas.

El tercer dato corresponde al producto final ob-tenido del proceso de la molienda, del cual seobtuvo las harinas instantáneas de cañihua y tri-go, al que se codificó como TH1, TH2, TH3,TH4, TH5 y TH6, las que fueron sometidas a

Instituto de Investigación

33