87_25_AÑOS_DE_DEMOCRACIA_EN_BOLIVIA_TOMO_I

-

Upload

maca-wichipirichi -

Category

Documents

-

view

12 -

download

0

Transcript of 87_25_AÑOS_DE_DEMOCRACIA_EN_BOLIVIA_TOMO_I

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

Primera edicin, septiembre 2007D.L. N 4 - 1 - 1947 - 07FUNDEMOSCalle Hermanos Manchego No. 2441Telfonos: 2440846 - 2440642Telefax: 2433539Casilla: 2302Correo electrnico: [email protected]

Diseo de Tapa: Susana MachicaoImpresin: Artes Grficas Editorial "Garza Azul"Telfono 2232414 Casilla 12557

La Paz - BoliviaLa Paz - Bolivia

25 AOS DE DEMOCRACIAEN BOLIVIA

TOMO I

43

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

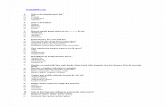

CONTENIDO

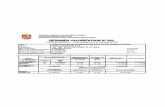

Presentacin .......................................................................................... 7

DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA:LA TRANSICIN BOLIVIANARicardo Sanjnes vila .....................................................................11

POPULISMO Y GOBERNABILIDAD DEMOCRTICA:LA ESQUIVA CONSTRUCCIN INSTITUCIONALEN BOLIVIAHenry Oporto Castro ........................................................................45

LA GOBERNABILIDAD DEMOCRTICA:ALCANCES Y LMITES DE LOS PACTOS,LA RELACIN ENTRE LOS PODERESCarlos Cordero Carraffa .................................................................69

EL SISTEMA DE PARTIDOS:TENDENCIAS Y TRANSFORMACIONESMara Teresa Zegada Claure ..........................................................97

SUFRAGIO UNIVERSAL Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA:UNA PERSPECTIVA DE MEDIO SIGLOSalvador Romero Ballivin .......................................................... 121

65

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

87

PRESENTACIN

En 1982, concluyendo un ciclo predominantemente militar de18 aos, Bolivia retorn a la democracia cuando el Congreso elegidoen los comicios de 1980 design a Hernn Siles Zuazo como presidenteconstitucional. Hoy, Bolivia festeja 25 aos de rgimen democrtico.Se trata de un acontecimiento importante pues es el perodo ms largoen el cual el pas ha vivido bajo un sistema democrtico, con eleccioneslibres y transparentes, alternancia constitucional en el gobierno,convivencia pacfica entre corrientes ideolgicas distintas. Este rgimense encontr en varias oportunidades sometido a altas tensiones peroen cada oportunidad los actores apostaron por encontrar solucionesdentro del marco constitucional: es quiz la manifestacin ms evidenteque ms all de sus debilidades, la democracia en Bolivia est enraizada.

En este cuarto de siglo, hubo significativas transformacionespolticas, institucionales, econmicas y sociales que merecen seranalizadas con la distancia que ofrecen 25 aos. Si bien algunos deestos cambios no pueden ser atribuidos directamente a la democracia,

la evolucin que tuvieron s puede explicarse a partir del hecho queel pas vive con reglas constitucionales representativas. El propsitode los nmeros 87 y 88 de Opiniones y Anlisis es asociarse a estefestejo con una evaluacin de los logros, las dificultades y los retosdel rgimen democrtico en este cuarto de siglo.

Para Fundemos y la Fundacin Hanns Seidel, la celebracinde este aniversario representa la oportunidad para recordar que sustareas slo pueden desarrollarse en un contexto democrtico pues susobjetivos apuntan a la capacitacin democrtica de los actores polticosy al impulso a un debate abierto, a una pluralidad de posiciones, enel cual se privilegian la calidad de la argumentacin y el respeto alas tesis contrarias.

Para estos dos volmenes, Fundemos cont con la colaboracinde destacados investigadores que analizaron y evaluaron la trayectoriade la democracia boliviana en una etapa de cambios, de desafos y deamenazas. Son artculos que ofrecen al lector de Opiniones y Anlisisno slo un recorrido por la historia contempornea de Bolivia sino unestudio de sus perspectivas para el futuro prximo.

El nmero 87 se abre con el artculo del experimentado periodistaRicardo Sanjins, Del autoritarismo a la democracia: la transicinboliviana que narra el difcil paso de los gobiernos militares al rgimenconstitucional, con la alternancia de golpes de Estado y elecciones.A continuacin, Henry Oporto, socilogo especializado en asuntos dedesarrollo, explica en Populismo y gobernabilidad democrtica, loslogros de la construccin institucional en Bolivia as como las amenazasque pesan sobre ella. Luego, Carlos Cordero Carraffa, politlogo ycatedrtico, en su trabajo La gobernabilidad democrtica: alcancesy lmites de los pactos, la relacin entre los poderes realiza un recorrido

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

109

de los ltimos veinticinco aos de la democracia boliviana, destacandola conformacin de los gobiernos, las relaciones entre los poderespblicos, as como las caractersticas de las complejas relaciones entreEstado y sociedad. Por su parte, Mara Teresa Zegada, sociloga ydocente de la Universidad de San Simn, en El sistema de partidos:tendencias y transformaciones desarrolla y explica el papel que jugarony juegan los partidos polticos en el sistema democrtico representativoy su actuacin en la democracia. Salvador Romero Ballivin, presidentede la Corte Nacional Electoral, explica en su ensayo Sufragio universaly democracia en Bolivia: una perspectiva de medio siglo las complejasrelaciones tejidas entre el voto y la democracia, prestando atencina las transformaciones del organismo electoral, del sistema de partidosy del comportamiento poltico de la ciudadana.

El nmero 88 se inicia con el texto de Armando MndezMorales, ex presidente del Banco Central de Bolivia, quien en Avances,lmites y tendencias de la economa boliviana en el perodo democrticonos ofrece una visin sinttica de la agitada evolucin econmica delpas en el perodo democrtico, mostrando las fases de crisis y deexpansin y efectuando un balance de las acciones de los distintosgobiernos democrticos. A continuacin, Ricardo Paz Ballivin, expertoen temas constitucionales, en su trabajo Reformas constitucionalesy Asamblea Constituyente en la democracia 1982-2007 hace unarelacin y un anlisis pormenorizado de las reformas a la ConstitucinPoltica del Estado que se realizaron en nuestro pas durante el perododemocrtico. Por otra parte, Isabel Mercado Heredia, destacadaperiodista y comunicadora, en su ensayo Los medios de comunicacinen democracia: ni tan santos ni tan diablos, explica la influencia delos medios de comunicacin en estos 25 aos de democracia y analizavarios temas en torno al ejercicio del periodismo y al comportamientode los medios de comunicacin. Jorge Kafka Ziga, doctor en Ciencias

Polticas, en su trabajo La generacin democrtica: entre romnticos,pragmticos, tecncratas y disconformes desarrolla aspectos delcomportamiento de la generacin democrtica y su proceso constitutivo,analiza el papel de los jvenes en los conflictos sociales y hace unrecorrido sobre el comportamiento poltico de la juventud en lasdiferentes ciudades del pas. Por ltimo, Fernando Molina Monasterios,periodista y director del Semanario Pulso, en Un resultado de lademocracia: la radicalizacin del nacionalismo y el movimientoindianista efecta una relacin histrica del nacionalismo y desarrollalas caractersticas y planteamientos del movimiento indianista enBolivia.

Fundemos y la Fundacin Hanns Seidel estn convencidos quelos nmeros 87 y 88 brindan un panorama amplio, matizado y bienfundamentado de las principales evoluciones de Bolivia en el ltimocuarto de siglo. Al mismo tiempo, los textos aqu reunidos constituyenuna valiosa evaluacin de la situacin actual de la democracia en elpas.

Ivonne Fernndez Weisser Hartwig Meyer-NorbisrathDIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL REPRESENTANTE DE LA FUNDACIN

DE FUNDEMOS HANNS SEIDEL PARA EL MERCOSUR

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

1211

* Es escritor y periodista boliviano, cuyas publicaciones sobre temas polticos,histricos y de actualidad datan de los aos 70 del siglo pasado. Director devarios medios escritos y productor de programas de televisin y radio, susentrevistas son consideradas clsicas en el campo de la comunicacin. Es autorde varios libros, algunos de los cuales fueron editados por FUNDEMOS.

DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA:LA TRANSICIN BOLIVIANA

Ricardo Sanjins vila*

Hace medio siglo emergi de las sierras latinoamericanas laseductora imagen del joven valiente, carismtico y culto, metralletaen mano, haciendo la revolucin. La guerra de guerrillas dio de bajaal arcaico modelo de la movilizacin de masas urbanas, del tipo octubredel 17, y demostr que el arrojo de unos pocos con decisin suficiente,bastaba para tumbar gobiernos y establecer el socialismo all dondereinaba la injusticia. Ho Chi Minh lo haba demostrado en Vietnamy lo corrobor Fidel Castro en Cuba.

Desde una perspectiva exclusivamente militar, la guerrillarepresentaba una amenaza modesta y por eso sorprendi que la campaade Fidel, con 82 combatientes en 1956, hubiera controlado gran partedel territorio cubano en dos aos y, ms an, que Che Guevara se lanzaraa la conquista del resto y con menos de 300 hombres, tuviera la luchaganada tomando La Habana el 31 de diciembre de 1958. El secretode esa victoria radicaba en el estado deleznable del gobierno; Fulgencio

Batista haba perdido toda energa consumido por la corrupcin y sudictadura se desmoron como un castillo de naipes cuando losopositores, desde comunistas hasta demcratas liberales, se unieroncontra l y sus comandantes y agentes llegaron a la conclusin de queya no vala la pena defenderlo.

En esa sintona surgieron movimientos guerrilleros en todo elplaneta, Tupamaros en Uruguay, Ejrcito Republicano Irlands,Montoneros argentinos, ETA en Espaa, Ejrcito de LiberacinNacional en Angola, varios movimientos en gestacin en AmricaCentral, en Per, un fracasado comandante de sotana; en Colombiay tambin en Bolivia, a travs del Ejrcito de Liberacin Nacional quefund el mismsimo Che y que entr en accin el 23 de marzo de 1967en ancahuaz con una columna de militares cubanos, un francs, unperuano y algunos bolivianos.

El itinerario del Comandante Guevara concluy el 9 de octubrede 1967 en La Higuera. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas,responsable de su captura, determin su ejecucin. En ese momentono hubo un alegato que justifique su presencia en el territorio nacionalni tampoco una figura legal como sustento a esa muerte; fue la reaccinhormonal frente al enemigo gratuito, la pulsin primitiva de la venganzacontra el que lleg de improviso y dispar contra soldados bolivianosque ni siquiera estaban enterados de que les haban declarado la guerra.

No slo empez con el pie izquierdo, sino que Guevara seequivoc de pas pues Bolivia ya tuvo una revolucin nacionalista, deenorme impacto, que distribuy la tierra entre los campesinos, eliminla concentracin de la riqueza minera en pocas manos, pas a dominiodel Estado el 80% de la actividad econmica y se desarrollaba un lentopero seguro proceso de mezcla e inclusin social cuando estall la

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

1413

guerrilla en el sudeste. Adems, el pas viva bajo un sistemademocrtico, con un presidente recin electo y ciertamente popular,el Gral. Ren Barrientos, quien buscaba el contacto permanente conlos campesinos a los que visitaba en sus comarcas en un helicptero,para jugar ftbol, compartir sus alimentos y pronunciar discursos enquechua y aymara1.

La guerrilla cubana tcnicamente fue una invasin militar queno cont siquiera con el apoyo del Partido Comunista local. Pero laejecucin del Che, su heroica tenacidad y su jesucristiana fotografapstuma conmovieron sobre todo a quienes entendan la naturaleza deaquel hecho poltico con carabinas, cuya consecuencia final era mataro morir.Socialismo o muerte!.

Y de aquel sentimiento surgi una ruptura insuperable entrebolivianos por motivos ideolgicos. Un odio devastador que fue, enmuchas instancias, la causa para que Bolivia viviese largamente almargen de las instituciones democrticas.

Un seguidor del Che, el mdico beniano Oswaldo Chato Peredo,entrevistado por este cronista acept que las guerrillas inspiradas enCuba fueron producto del odio y del amor. Un parto es doloroso-deca el Dr. Peredo- la madre grita, no puede ms odia al maridopor lo que est pasando. En un parto hacia nuevas estructuras socialestambin los dolores son muy fuertes. La historia de la humanidad esla historia de la lucha de clases, de los odios clasistas. Todo cambio

conlleva emociones que se hacen ms fuertes y esas emociones sonel amor, el odio y las pasiones2.

Pero el parto de nuevas estructuras sociales no tomaba en cuentaa la democracia; buscaba la dictadura del proletariado y quienes seencontraban en la orilla opuesta empearon tambin frrea resolucinpara evitarlo. La democracia dej de ser un valor universal y elsentimiento de odio/amor emponzo la vida de los bolivianos,cebndose en la poltica, la universidad, la prensa, la diplomacia, lasfuerzas militares, las relaciones familiares y sociales, la literatura, elcine, el folklore...

Siendo Amrica Latina un Macondo continental donde elrealismo mgico estaba a la vuelta de cualquier esquina, no sorprendia nadie que los propios militares intentaran hacer la revolucin a sumanera, como Nasser aos antes en Egipto. En 1968 populistas enuniforme derrocaron al mandatario constitucional del Per, arquitectoFernando Belande, asumiendo el poder el Gral. Juan Velasco Alvaradopara encarar una revolucin social con reforma agraria ynacionalizaciones, dejando cesante a la libertad de prensa, con unproyecto alucinante: la Segunda Guerra del Pacfico con la ayuda dela Unin Sovitica.

Ms all de la fogosa Amrica Latina tambin se producanacciones revolucionarias de rechazo al stablishment. Fueron los aoslocos cuando el paradigma era hacer el amor y no la guerra; los jvenesnorteamericanos rechazaron el confort y la guerra apelando a las drogas,

1 40 aos ms tarde, ese estilo ha sido asimilado inconscientemente por elPresidente Evo Morales, quien empero no habla en lenguas nativas y usa unhelicptero venezolano cedido por el Presidente Hugo Chvez.

2 Entrevista con Oswaldo Peredo Leigue publicada en la Revista ENFOQUES,noviembre de 1994. Hoy el Dr. Peredo es la mxima expresin del MAS enSanta Cruz.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

1615

el sexo promiscuo y la msica de Los Beatles; pero tambin fue eltiempo de la denuncia contra los horrores tras la Cortina de Hierrorelatados por Alexander Solyenitsin, cuando los tanques soviticosentraron a Checoslovaquia congelando la primavera de Praga. Elmomento del ms absurdo terrorismo revolucionario como el quemasacr atletas judos en la Villa Olmpica de Munich, cuando un vuelocomercial poda concluir en un viaje inesperado a Cuba. La era de ElChacal y James Bond. Un abanico de amor/odio se desplegenvolviendo al mundo.

La apologa de las armas y la violencia revolucionaria asumiotras formas cuando los estudiantes universitarios se descubrieroncomo una veta para la accin directa. El mayo parisino o la masacrede estudiantes en Tlatelolco cambiaron las formas de la vida pblicaen Francia y Mxico, mientras en Bolivia iluminados catedrticosmarxistas desarrollaban una revolucin universitaria, apartando ameritorios docentes sospechosos de ideas reaccionarias, instituyendola ctedra obligatoria de marxismo, en una ruptura con el pasado cuyopropsito inmediato fue la apertura indiscriminada de las aulas, sinimportar si los postulantes estuvieran capacitados, en admisin librecuya finalidad era sustentar una amplia base para el relanzamiento dela lucha revolucionaria.

All surgieron los nombres legendarios de Ros Dalenz, PazZamora, Zavaleta Mercado, Antonio Aranbar, Pablo Ramos (el primerrector revolucionario de la UMSA), Oscar Eid Franco (secretarioejecutivo de la Confederacin Universitaria Boliviana) y otros jvenesque pretendan calzarse las botas del Che. Ninguno de ellos se adheraal pensamiento democrtico, rechazaban al parlamentarismo y su metaera el gobierno de obreros, campesinos y estudiantes, un solo partidoen el gobierno, un gobernante hasta su muerte, como en Cuba, la UninSovitica y sus satlites tras la Cortina de Hierro.

Era la Guerra Fra en su mxima intensidad. Mosc y sussatlites buscaban internacionalizar la lucha de clases para llegar a ladictadura universal del proletariado, propsito al que se oponan laspotencias democrticas y capitalistas. Esa guerra se pele en todos losfrentes y Bolivia, por su ubicacin geogrfica, fue uno de los camposde batalla favoritos para esos colosales adversarios, Estados Unidosy la Unin Sovitica.

El movimiento guerrillero tena un trasfondo redentor, pero sudinmica estaba planteada en sentimientos bsicos de odio/amor, quedieron de baja a la democracia y llevaron a muchos bolivianos a unenfrentamiento que se prolong por dos dcadas, bordando en elbastidor de una nacin inocente los perfiles de una historia exaltadaque slo poda tener un final razonable: el retorno a la democracia.Pero ese final tuvo larga gestacin.

Un lder, un pueblo, un partido

En 182 aos de vida republicana, Bolivia vivi pocos perodosde vida institucional y democrtica. 15 aos de gobiernos conservadoresdespus de la Guerra del Pacfico, cuando se alternaron en el podermandatarios de notable fortuna y cultura. 17 aos de gobiernos liberalesdespus de la Guerra Civil de 1899, cuando dirigieron el paslibrepensadores y masones. 12 aos de gobiernos de la RevolucinNacional, en los que ciertamente se instrumentaliz el voto campesinocon el pecado de eternizar al MNR en el poder. Y estos ltimos 25aos de gobiernos ejemplarmente democrticos. En total 69 aos degobiernos democrticos contra 113 aos de regmenes poco o nadainstitucionalizados. Probablemente la raz del divorcio boliviano conla democracia se encuentre en dos factores que a veces confluyendramticamente:

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

1817

el caudillo mesinico; el concepto antagnico sobre lo que es democracia.

Una mayora acepta que la democracia es un sistema en el queel pueblo ejerce soberana con derechos y obligaciones plasmados enla Constitucin Poltica del Estado, que otorga libertades a cambio dereconocer lmites y respetar las ideas de unos y otros. Para ello esimprescindible la libertad de reunin, la prensa libre, la capacidad dedesignar gobernantes por tiempo determinado y ejercer control sobresus actos, en un escenario pblico donde los poderes Ejecutivo,Legislativo y Judicial son independientes. Y claro, todo ello se poneperidicamente a prueba en elecciones libres, secretas, personales, enlas que se expresa el individuo de acuerdo a su conciencia y no porla presin de grupos.

En oposicin, se esgrime el derecho colectivo y no individual,por razones polticas, pertenencia social o tnica. La democraciapopular consiste en optar una sola vez por determinada ideaidentificable en un solo partido, que se encarna en un solo lderabsoluto y eterno. La hegemona del unicato dispensa al individuode la incomodidad de pensar y disentir, renunciando al ejercicio dela soberana personal en nombre de la comunidad, la patria, la razao la humanidad, delegando sus fueros a la discrecionalidad del csar,duce, fuhrer, caudillo, dictador o presidente vitalicio depositario dela totalidad de los poderes. De vez en cuando el sistema pone en juegola voluntad popular en asambleas donde todo est cocinado deantemano; un montaje que tiene la doble finalidad de refrendar lasdeterminaciones del grupo en el poder, ofreciendo de paso al ciudadanola ilusin de que decide, cuando en realidad lo que hace es repetir

consignas con mucho entusiasmo. Pero esto es, en buen cristiano,dictadura.

El primer golpe

En 1969 muri el Presidente Barrientos en un accidente areo,asumiendo el Vicepresidente, Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, unrespetado abogado y defensor de los derechos humanos. Tres mesesdespus un golpe civil-militar quebr una vez ms la institucionalidaddemocrtica imponiendo, al estilo peruano, un gobierno revolucionario,con el Gral. Alfredo Ovando como Presidente y Marcelo Quiroga SantaCruz, Ministro de Minas, como la figura ideolgica central de eseesquema. Su primera accin fue la nacionalizacin de la petrolera GulfOil Co.

Una serie de crmenes fueron ordenados desde el PalacioQuemado. Asesinaron a los esposos Alexander, al periodista OteroCaldern, al dirigente campesino barrientista Jorge Solz, al ex ministroGustavo Larrea. Simultneamente insurgi una nueva columnaguerrillera comandada por Chato Peredo y en junio de 1970 volvierona las montaas, esta vez en Teoponte, donde decenas de universitariosacabaron sus das casi sin combatir, derrotados por el hambre yfusilndose entre ellos por una lata de sardinas.

Siendo visible que el Gral. Ovando segua un rumbo errticoy contrario al sentimiento de los militares, las Fuerzas Armadas leretiraron su apoyo en octubre de 1970 y tras una sucesin de gobiernosque duraban horas, el Gral. Juan Jos Torres se hizo fuerte en El Alto,asumiendo la presidencia. Olvidando su anti-guevarismo declar que

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

2019

la meta de su gobierno era el socialismo, abriendo un parntesis caticocon asaltos a diarios, asesinatos, bombas terroristas, tomas de haciendas,frentes guerrilleros, secuestros extorsivos, etc. Desapareci la libertadde prensa y la democracia fue objeto de befa al considerrselaburguesa, a pesar de que un revolucionario socialista, SalvadorAllende, haba ganado la presidencia de Chile mediante las urnas. Lapatria socialista encandilaba a mucha gente que se convirti a laizquierda marxista, inclusive sacerdotes catlicos. La democraciacristiana vio con asombro un ala izquierdista en sus filas y FalangeSocialista Boliviana, hasta ayer cercana al fascismo, sufri la escisinde un grupo de izquierda que luego se march con Quiroga Santa Cruzpara fundar el Partido Socialista3.

La Central Obrera Boliviana se puso a la vanguardia de unaAsamblea Popular, cuyo Presidente fue Juan Lechn Oquendo,oficiando como Secretario General Oscar Eid. Los partidos yorganizaciones de izquierda se multiplicaron. PCB, PCML, FRI, FLIN,POR, Espartaco, FARO, PS, PRIN, ELN, UCAPO, MNR-I Peroa pesar de la alta fecundidad de siglas, el respaldo popular les eramezquino.

Como la bsqueda del paraso socialista en Amrica Latinaimplicaba un levantamiento popular apelando a las armas, la lucha declases y la anulacin de la propiedad privada, quienes no compartancon tales propsitos acudieron a los partidos no marxistas que, a suvez, tocaron las puertas de los cuarteles. Y con el apoyo de La Embajada,fortn de la Guerra Fra, respondieron a la subversin comunista con

los mtodos de la dictadura militar. As sucedi tambin en Argentina,Brasil, Paraguay y Ecuador.

Banzer

El desmadre nacional era de tal magnitud que en agosto de 1971,los dos partidos polticos ms grandes de Bolivia, MNR y su adversarioFSB, los empresarios privados, los movimientos campesinos ygremiales, decidieron unirse para cerrar el paso al caos. En La Pazse batieron con armas Juan Lechn, Marcelo Quiroga y Jaime Paz. Larebelin a escala nacional puso en el poder al Cnl. Hugo Banzer y enel combate fue derrotado el Ejrcito de Liberacin Nacional. Un mesdespus se fund en la clandestinidad el Movimiento de IzquierdaRevolucionaria/MIR para combatir a la dictadura banzerista, y su lderJaime Paz fue encerrado en la prisin de Chonchocoro. Las ltimasclulas del ELN fueron desarticuladas por los organismos de seguridady se inici un ciclo de paz social y apoyo internacional para Bolivia,aunque a costa de una veda poltica y sindical indefinida.

La situacin econmica boliviana evolucion favorablemente,mientras la tensin en Medio Oriente dispar los precios del petrleoarrastrando hacia arriba las cotizaciones de las materias primas, congran beneficio para pases como Bolivia. Llegaron inversiones, SantaCruz inici su ascenso econmico. La devaluacin de 1974 provocla salida del MNR y FSB luego de intentar sendos golpes de Estadoque fracasaron. Banzer gobern con las Fuerzas Armadas, teniendocomo base el Pacto Militar-Campesino, aunque la administracinpblica sigui en manos de movimientistas y falangistas. La situacineconmica evolucion favorablemente y el pas creci anualmente porencima del 6%. Empez tambin el proceso de endeudamiento externo,

3 Varios personajes vinculados a la Falange, dieron sustento al Movimiento alSocialismo, partido del Presidente Evo Morales.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

2221

lo que gener bolsones de resistencia inclusive en la empresa privada.Banzer encar una agresiva poltica de retorno al mar y reanudrelaciones con Chile. El Gral. Pinochet, que haba derrocado a SalvadorAllende, ofreci una salida soberana al mar en un canje territorial, enmomentos en que el presidente peruano Gral. Velasco Alvaradoempezaba a mover tanques hacia la frontera con Chile, pero el Gral.Morales Bermudez lo derroc iniciando un gobierno moderado.

El momento coincidi con la presidencia de Carlos AndrsPrez en Venezuela, pas que empez a ejercer influencia regional alenriquecerse sbitamente con los altos precios del petrleo y a pesarde la amistad entre Banzer y Prez, los venezolanos asumieron el rolde evangelistas de la democracia en Amrica Latina. La izquierdaboliviana, poblando crceles o en el exilio, se contrajo batindose enretirada para entender, slo entonces, que la democracia era lo nicoque podra amalgamar la voluntad popular. El demcrata Jimmy Cartergan las elecciones en Estados Unidos y anunci una cruzada por losderechos humanos y el fin de los gobiernos de facto.

Luego de tres aos de negociaciones con Chile, sin avancesen el canje territorial al que Per se opona, acabaron desgastando lasnegociaciones. Banzer inesperadamente convoc a elecciones parajulio de 1978, decretando una amnista y el retorno de exiliados, aexcepcin de lderes de la talla de Hernn Siles Zuazo, Marcelo QuirogaSanta Cruz y Juan Lechn Oquendo.

Primer proceso electoral

La oposicin en pleno, Siles Zuazo (MNR-I), Paz Estenssoro(MNR), Guevara Arze (PRA), Marcelo Quiroga (PS-1), Jaime Paz

Zamora (MIR), Guillermo Bedregal (MNR), Benjamn Miguel (PDC),Jorge Kolle (PCB) y otros, se reuni en Caracas. La idea era armaruna frmula conjunta capaz de vencer al banzerismo. Pero fracas elintento unificador. Siles Zuazo, impedido de volver al pas, trat deconvencer al Cnl. Julio Sanjins Goytia, de enorme convocatoria enel Ejrcito de Bolivia y por entonces Presidente de la CAF, para unaaccin militar que desplace a Banzer. Pero haba llegado la hora delretorno a la democracia y la reaccin de un grupo de mujeres mineras,exigiendo el retorno de todos los exiliados, acorral al rgimen military volvieron todos.

El oficialismo mont una candidatura con el hasta haca pocoMinistro del Interior, Gral. Juan Pereda Asbn, llevando comoVicepresidente al dirigente del MNR, Alfredo Franco. Al frente, conla Unidad Democrtica Popular (MNR de izquierda, MIR, PC) se pusoel ex presidente Hernn Siles Zuazo en binomio con el dirigente delMNR Edil Sandoval. Banzer dud de su apoyo a Pereda y se lo ofrecitambin a Paz Estenssoro que de inicio se mostr renuente a participaren esas elecciones, aunque luego se puso al frente del MNR, llevandoa la vicepresidencia al Dr. Luis Ossio Sanjins, lder de la democraciacristiana. Quiroga Santa Cruz lanz su candidatura sin ningn xito.

El proceso fue irregular y concluy abruptamente en medio deun colosal fraude electoral. El Gral. Pereda retir su candidatura y elComandante de la VII Divisin de Ejrcito, Gral. David Padilla loempuj a tomar el poder por la fuerza el 21 de julio de 1978. Peredano alcanz a gobernar cuatro meses, cuando el ya Comandante de lasFuerzas Armadas, Gral. Padilla lo derrib en un golpe militarinstitucionalista, anunciando elecciones transparentes para junio de1979.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

2423

Segundo proceso electoral

Los gobiernos de Europa, buena parte de los latinoamericanosy sobre todo Estados Unidos manifestaron repudio absoluto a losregmenes de facto nacidos como efecto de la Guerra Fra. Es queLeonid Brezhnev y la clase privilegiada del Kremlin a la que pertenecanlos dirigentes polticos, los burcratas y los militares sucumbi al lujo,los refinamientos y la corrupcin, en la fase previa a una decadenciapoltica irreversible. El aparato productivo sovitico, daado pordcadas de ineficiencia y absurda competencia militar con EstadosUnidos, empez su hundimiento. El comunismo dej de ser una amenazay la izquierda latinoamericana levant los briosos estandartes de lademocracia burguesa que antes haba despreciado.

En Colombia se escenificaba el gran boom de la cocana conorganizaciones que tendieron redes de exportacin a los Estados Unidoscon base en Cali y Medelln controlando la produccin, transporte ycomercializacin de la droga, siendo Per y Bolivia los proveedoresde la materia prima. El boliviano Roberto Surez instal en el Benila primera factora que logr transformar las hojas del Chapare. Prontosumaron nuevos productores de pasta que los colombianos rescatabanen Leticia.

La prensa internacional observaba aquel fenmeno con interstanto como el segundo intento electoral boliviano que fue traumtico.La izquierda y la derecha, luego de aos de reemplazar a la dialcticapor las armas, se haban olvidado de competir democrticamente. Laintromisin de la Embajada de Venezuela en favor de la UDP fueabierta. La Confederacin de Empresarios Privados de Bolivia intentintroducir elementos civilizados para atenuar la violencia verbal delos protagonistas empeados en descalificarse mutuamente.

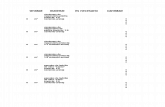

El binomio Siles Zuazo-Paz Zamora capt el apoyo popular,obrero y estudiantil, mientras los sectores urbanos, el prspero orientecruceo y el campesinado se reencontraron con el prestigioso VctorPaz Estenssoro. Votando el pas por primera vez con papeleta multicolory multisigno, la UDP logr el 31,22% de la votacin y el MNR el31,13%. Sobre un total de 1.696.233 votos emitidos, la diferencia erade slo 1.512 votos que, sin embargo, fue exhibida en calidad de victoriaincontrastable de Siles Zuazo frente a Paz Estenssoro que empero ganen 7 de 9 departamentos del pas, logrando un nmero mayor desenadores y diputados, pero no los suficientes para lograr la mayoraabsoluta de votos congresales.

Accin Democrtica Nacionalista/ADN, creada por el Gral.Hugo Banzer para disponer de una fuerza poltica que defendiera sureciente gobierno, obtuvo el 12,9% de votos y 22 congresales quepodan ser el fiel de la balanza. Los trabajos del Parlamentodeterminaron la eleccin de Walter Guevara Arze como Presidente delSenado y de Lydia Gueiler Tejada como Presidenta de Diputados,ambos de raz movimientista. El prximo paso era elegir al Presidentede la Repblica. Despus de varios incidentes, el Dr. Hernn Siles sedeclar en huelga de hambre en el Palacio Legislativo en defensa dela soberana popular.

Vctor Paz Estenssoro y Hernn Siles Zuazo, antiguoscompaeros distanciados, buscaban la nominacin presidencial, en unalid sin solucin posible. ADN poda definir aquel impasse electoralcon el peso de sus 22 parlamentarios, pero la UDP haba hecho unaagresiva campaa contra la dictadura banzerista y estaba moralmenteimpedida de aproximarse a la odiada ADN. Y Paz Estenssoro, que habacogobernado con Banzer en el tramo inicial de su gobierno, no queratratos con el ex dictador, aunque si poda aceptar sus votos. El Congreso

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

2625

estaba integrado por 144 parlamentarios, 117 diputados y 27 senadores.La cifra mgica, definitoria, era 73 votos, la mitad ms uno. Seis vecesvotaron los parlamentarios sin dilucidar la eleccin. Hasta que elsenador Guillermo Tineo, a nombre de ADN, propuso la entrega delmando de la nacin al Presidente del Senado, Dr. Guevara. Aregaadientes la UDP y el MNR aceptaron la mocin, nica posiblepara superar el empantanamiento. Las prximas elecciones seran enmayo de 1980. Walter Guevara era Presidente Constitucional interino.Haba empezado la era democrtica en Bolivia.

Walter Guevara Arze plante un gobierno con los dos frentespolticos primeros en las elecciones. Pero sus ex compaeros del partidode la Revolucin Nacional, divididos por odios irreductibles, rechazaronla propuesta y Guevara tuvo que conformar un gabinete con personasde su confianza aunque sin peso poltico. Recobradas las libertadesdemocrticas, las organizaciones sociales, los sindicatos obreros,agrarios, vecinales, etc., empezaron a pensar en cmo arrancarle algoal nuevo gobierno. Las primeras reuniones del gabinete democrticoestablecieron que el panorama era difcil. Las exigencias de aumentossalariales, los anuncios de paros y el sbito estado de euforia de lostrabajadores frente al sector patronal pusieron en tensin al flamantegobierno.

La situacin era complicada por efecto de la deuda externaheredada y el gobierno tom medidas de ajuste que provocaron intensodebate en el Parlamento, donde empezaron las primeras interpelacionesa los ministros del rea econmica. Ante la evidencia de que elParlamento poda convertirse en desestabilizador de su gobierno,Guevara volvi a insistir en la necesidad de incorporar al MNR y alMNRI, sin conseguirlo. En ese ambiente se escenific un juicio deresponsabilidades por el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, contra

el mandatario reciente, Gral. Hugo Banzer Surez, cuya defensaestableci que se trataba de un juicio contra las Fuerzas Armadas. Seempez a escuchar ruido de sables, en tanto sectores radicalizadospedan la liquidacin del Ejrcito y de la empresa privada y el no pagode la deuda externa. Los polticos tambin empezaron a conspirarbuscando a los militares y estos ltimos se dividieron entre quienesqueran retornar a la era Banzer y los que preferan cerrar el Parlamentoy apoyar a Guevara por cuatro aos.

El Presidente Guevara dijo que el colapso no podra ser detenidopor un gobierno con un escenario temporal estrecho, insinuando queesa tarea urgente requera por lo menos de dos aos. El mensaje provocspera reaccin en el Parlamento, calificndose al Primer Mandatariode autcrata, incapaz y chantajista. Polticos movimientistashistricos e izquierdistas se buscaron para hallar otra salida que excluyaa miristas, banzeristas y comunistas y tambin a Guevara. Esa salidaera un golpe.

Guevara haba conseguido que el ex presidente Gral. DavidPadilla aceptara el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Erauna garanta contra un golpe. Pero la conspiracin haba avanzado dela mano de los doctores Guillermo Bedregal y Jos Fellman Velarde,en nombre del ex presidente Vctor Paz Estenssoro, y los doctores EdilSandoval y Abel Ayoroa de las filas del ex presidente Hernn SilesZuazo. Buscaron a un militar de prestigio y buena fe, el Cnl. AlbertoNatusch al que ofrecieron la Presidencia y el apoyo del Parlamentosumado al de las Fuerzas Armadas, mediante un golpe que fue detectadopor la CIA norteamericana y que Washington conden.

El Presidente Guevara consagr sus energas a la realizacinde la Asamblea General de la Organizacin de Estados Americanos

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

2827

en La Paz, logrando el apoyo de la comunidad hemisfrica al centenarioreclamo por una salida de Bolivia al mar. El Secretario de Estado delos Estados Unidos, Cyrus Vance, sensible al momento, invit a variospolticos a un almuerzo organizado por el jefe de la CIA en Bolivia,David Greenlee4, para advertir que el gobierno de los Estados Unidosno tolerara un golpe de Estado.

Pese a esa advertencia, a horas de la clausura de la Asambleade la OEA, el 1 de noviembre de 1979, tanques del RegimientoTarapac se desplazaron hasta el centro de La Paz y comandos militarestomaron el Palacio de Gobierno y controlaron el resto del pas. Eldiputado Guillermo Bedregal aclar la situacin. Se trataba de unmovimiento civil con apoyo de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgodel Cnl. Alberto Natusch, en resguardo del sistema democrtico, conpleno respaldo de fuerzas polticas mayoritarias en el ParlamentoNacional, en base a la reunificacin del MNR, contando con el apoyode su jefe nacional, Vctor Paz Estenssoro. La informacin posteriorestableci que cuando el Dr. Paz Estenssoro sala de su domicilio rumboal Palacio Quemado, una llamada telefnica de la Embajada Americanale hizo volver atrs.

Durante 15 das Natusch se vio resistido internacionalmente,excepto por el apoyo que le dio la Unin Sovitica. Jaqueado por lahuelga general indefinida de la COB y sin ningn apoyo poltico,mientras en las calles de La Paz el pueblo se enfrentaba a los tanquescon centenares de muertos, al final, tras una dramtica reunin en elPalacio Quemado entre el Cnl. Natusch, el sacerdote Genaro Pratta

y los empresarios Marcelo Prez Monasterios y Carlos Iturralde, quienesllevaban adems la representacin de Juan Lechn Oquendo, el militarbeniano comprendi que slo su salida detendra la violencia,accediendo a renunciar. Las fuerzas polticas mayoritarias acordaronla designacin de la Presidenta de la Cmara de Diputados comoPresidenta interina de la Repblica, desplazando al trgico interinatomilitar y tambin al Dr. Guevara Arze, en una mezquina negociacinpoltica que pas por alto su valiente defensa del proceso democrtico.

Tercer proceso electoral

El gobierno de la Sra. Gueiler naci limitado a un lapso de ochomeses y su misin consista en entregar el mando de la nacin a unPresidente elegido por los bolivianos en comicios fijados para el primerdomingo de julio de 1980. La Presidenta Gueiler crey oportunoconvocar a un gabinete de unidad nacional con todas las fuerzaspolticas representadas en el Parlamento, pero la respuesta fue negativaconformando un gabinete con la alianza del MNR. Los dems partidosla acusaron de ser marioneta de Paz Estenssoro.

La economa nacional se acercaba a la crisis, haba especulacinde divisas, el pago de la deuda externa comprometa el valor de lasexportaciones nacionales; el pas tena que pagar 500 millones dedlares con vencimiento a la vista. El dficit del sector pblico seacercaba al 10%. El gasto pblico se destinaba a financiar el dficitde las empresas pblicas. Se gestaba un proceso inflacionario, el FMIcondicionaba fondos de ayuda a medidas heroicas e impostergablesy la Presidenta tuvo el valor de devaluar el peso boliviano, de 20 a25 pesos por dlar y aumentar el precio de la gasolina.4 David Greenlee retorn a Bolivia en el ao 2003 con el rango de Embajador

del gobierno de George W. Bush.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

3029

En un mensaje a la nacin, la Presidenta dijo: La crisis searrastra por varios aos. El gobierno democrtico que me honro enpresidir no es responsable de haber provocado esta crisis, pero s loser si no tenemos el coraje de afrontarla con capacidad y decisin.Pidi el concurso de las fuerzas polticas, pero los partidos, obedeciendoa los clculos polticos de sus jefes que no deseaban cargar laimpopularidad de un programa de ajuste, rehuyeron su responsabilidad.La izquierda representada en la UDP y el PS-1 no slo se neg acolaborarla en aquella difcil misin, sino que se opuso a los correctivosen defensa de la economa popular y la COB declar la huelgageneral sindicando a la derecha golpista y masacradora como autorade la devaluacin, en tanto la Confederacin Sindical nica deTrabajadores Campesinos de Bolivia/CSUTCB, acaudillada por GenaroFlores, decret un bloqueo de caminos que impidi la llegada dealimentos a las ciudades. El pas, despus de muchos aos de paz social,se hundi en la huelga y la violencia callejera.

La CEPB public un enrgico mensaje en defensa de laPresidenta Gueiler, sealando que es irresponsable y demaggicosostener que nuestra grave crisis econmica pueda ser resuelta sinmedidas que requieren un sacrificio proporcional y compartido portodos los bolivianos elegir mandatarios y a las pocas horas restarlesapoyo, mostrando un triste ejemplo para las generaciones futuras yque en nuestro pas prevalece la rencilla personal, la angurria delpoder, la mezquindad y la envidia paralizar el suministro de alimentosy la produccin incitar a bloqueos que exponen la vida de nios,mujeres y ancianos; convocar a enfrentamientos del campo con laciudad. Declaraciones altisonantes contra las Fuerzas Armadas,amenazas contra la propiedad privada y postulados anarquistas atizaronde nuevo el odio.

Buscando un ambiente de paz, Lydia Gueiler haba aceptadola condicin de no castigar a los militares comprometidos con Natuschy respetar la organizacin interna de las Fuerzas Armadas, pero unamotinamiento de la guarnicin en La Paz exigi la designacin delGral. Luis Garca Meza como Comandante del Ejrcito. El mando delas Fuerzas Amadas estaba en manos del Gral. Armando Reyes Villa,pero este era un militar introvertido sin autoridad sobre Garca Mesa,quien empez a recibir visitas de civiles que, inquietos por la situacinpoltica y los desbordes sociales, insinuaban la posibilidad de un nuevopronunciamiento militar. A cada ataque contra las Fuerzas Armadas,el Gral. Garca Meza se crey en la obligacin de salir por sus fueros,de manera que el militar empez a formular declaraciones en tornoa una democracia indita que juzgaba apropiada para el pas. Y JuanLechn empez a denunciar que haba un golpe en marcha, sin ahorrarcalificativos contra los militares golpistas testaferros del imperialismonorteamericano. Pero el imperialismo estaba por la democracia.

El 21 de marzo la situacin tom otro cariz al ser asesinadoel padre Luis Espinal, un religioso e intelectual de notable sensibilidadsocial, comprometido con la causa de los pobres, crtico de cine, escritory periodista, quien haba convertido al semanario Aqu en difusor delsocialismo. El padre Espinal fue secuestrado a la salida de un cine,trasladado a un matadero en la zona industrial de La Paz, donde fuetorturado y asesinado con violencia inaudita. Polticos responsabilizarona los militares por el terrible crimen. Se lleg a insinuar que empresariosfinanciaban grupos paramilitares, como suceda en ese momento enEl Salvador, donde tambin en esos das fue asesinado el ArzobispoArnulfo Romero. Una versin asegur que el padre Espinal poseainformacin que vinculaba a jefes militares con el narcotrfico.

Era evidente que en los cuarteles se conspiraba y muchos civilestambin lo hacan temiendo la eventualidad de un gobierno de la UDP.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

3231

Se fueron sumando extraos incidentes y atentados. Un avin, propiedaddel Cnl. Luis Arce Gmez, en el que viajaban altos dirigentes de laUDP se precipit a tierra pereciendo todos sus ocupantes, excepto JaimePaz Zamora que herido de muerte y parcialmente quemado fue llevadoa Estados Unidos. Una manifestacin de la UDP en el paseo de El Pradode La Paz, fue atacada con granadas de mano y el Dr. Siles Zuazosalv la vida de milagro. La Presidenta Lidia Gueiler empez a vivirhoras angustiosas a pocos das de la realizacin de las elecciones.

Pero lleg el da electoral que corrobor la derrota de la derecha.El Dr. Hernn Siles Zuazo (UDP) acumul un determinante 38,74%de la votacin general, quedando segundo y a distancia el Dr. VctorPaz Estenssoro que apenas haba superado el 20%. Nada haba ya queimpida el retorno de Siles Zuazo a la presidencia. Pero el MNRdesarroll una exasperante estrategia de observacin y anulacin demesas electorales tratando de acortar distancias con la UDP, ofreciendoel pretexto para el golpe militar que, paralelamente al conteo de votos,continu afinndose en el Estado Mayor con la cooperacin de la misinmilitar argentina, cuyo rgimen dictatorial estaba empeado en impedirun gobierno comunista en el vecindario evitando la democratizacinde Bolivia por la que apostaba el gobierno de Estados Unidos.

El ltimo golpe

La guarnicin de Trinidad se insubordin al amanecer del 17de julio de 1980. A las 11:30 lleg el Dr. Siles al Palacio para reunirsecon la Presidenta Gueiler. Intercambiaron informacin, el golpe erainminente. Siles parti rumbo a la COB que en ese momento estabasiendo asaltada por una banda de paramilitares; la fugaz visita a Palaciole salv la vida. El iba a la reunin del Consejo Nacional de Defensa

de la Democracia/CONADE en la Plaza Venezuela. All estaban, entreotros, Juan Lechn Oquendo quien presida la sesin en la que secondenaba al levantamiento en Trinidad. Haban llegado MarceloQuiroga, Cayetano Llobet, Oscar Eid, Simn Reyes, Walter Vsquez,Noel Vsquez, Carlos Flores, Grover Yapura, el padre Tumiri deDerechos Humanos, el pastor Germn Crespo.

Segn la descripcin del dirigente del PS-1 Walter VsquezMichel5, cuando salan todos con las manos en alto, en las gradas dela Federacin de Mineros, Marcelo Quiroga recibi un disparo en elpecho y cuando comenzaba a caer, el mismo paramilitar le dispar unarfaga que le cruz el pecho alcanzando a impactar la cabeza deldirigente del POR Carlos Flores. Tambin cay asesinado GualbertoVega.

Juan Lechn Oquendo fue capturado y enviado al Estado Mayor,lo mismo que Simn Reyes. Oscar Eid burl a los paramilitares y serefugi en un edificio contiguo para buscar la clandestinidad horas mstarde. En Santa Cruz desarrollaban acciones similares Los Novios dela Muerte que lideraba el neonazi alemn Joaquim Fielbelkorn. Entretanto, la Presidenta Gueiler virtualmente presa junto al Canciller GastnAraoz en la Residencia Presidencial, fue obligada a renunciar. Lasradioemisoras privadas fueron tomadas, especialmente dura fue laintervencin contra Radio Fides y probablemente la suerte de suDirector, el padre Eduardo Prez hubiera sido trgica de no huir enel ltimo minuto.

Se posesion la Junta de Comandantes del Gobierno deReconstruccin Nacional, integrada por el Gral. Luis Garca Meza

5 Testimonio de Walter Vasquez Michel, Dossier de ltima Hora (15 de septiembrede 1997)

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

3433

(Ejrcito), Gral. Waldo Bernal (FAB) y Contralmirante Ramiro Terrazas(Naval). Garca Meza presida la junta de gobierno cuyo gabinete eracasi ntegramente militar. Se estableci un toque de queda que empezabaa las 21 horas, la censura de prensa, una cadena radial. El lder dela COB, convencido de que toda resistencia sera intil y buscandoevitar una masacre, accedi a presentarse en televisin, al lado delMinistro del Interior, Cnl. Luis Arce, pidiendo la suspensin de lahuelga general.

Las crceles estaban llenas de opositores y salieron al exiliolos dirigentes del MIR, entre ellos Oscar Eid, Guillermo Capobianco,Hormando Vaca Diez, Gastn Encinas, Gonzalo Valda, LeopoldoLpez y muchos otros. Especialmente dramtica fue la vida en laclandestinidad y la salida del pas del Dr. Siles Zuazo. El Gral. MarioVargas Salinas, figura central de la lucha contra las guerrillas de CheGuevara, se opuso al golpe y sali al exilio. Por lo dems, el golpeherman a todas las tendencias al interior de las Fuerzas Armadas, enparte tambin por la actitud del embajador americano Marvin Weissmanempeado en imponer la democracia en Bolivia. Los antiguos camaradasde los generales Ovando y Torres, como Sejas Tordoya, Canido, RequeTern, que haban permanecido bajo un cono de sombra en el largogobierno del Gral. Banzer, reaparecieron junto a los reconstructores.

Lo mismo sucedi con algunos intelectuales nacionalistas deizquierda, mucho ms cuando el Gral. Garca Meza, en un arranqueantiimperialista declar que defendera la soberana aunque losbolivianos tengan que comer chuo y charque. Estados Unidos condenel golpe y neg reconocimiento al gobierno militar, cuyo nico aliadofue Argentina. Los pases andinos rompieron con el rgimen boliviano.El Ministro del Interior entr en intil beligerancia con personal dela Embajada Americana y maltrat a una periodista del Washington

Post. Advirti a los bolivianos que deban andar con su testamentobajo el brazo; la imagen de los militares en el poder qued destruidade inicio.

En las elecciones de Estados Unidos se impuso al candidatorepublicano Ronald Reagan y la derecha desplaz a los liberales enWashington. Pero los republicanos, pese a su anticomunismo, estabanfuriosos con la situacin boliviana. El Cnl. Arce Gmez de visitaoficiosa a Washington, fue entrevistado por el clebre periodista MikeWallace para su programa 60 Minutes, develando sus conexiones conel narcotrfico. La difusin de ese programa a travs de videocasetesque circularon clandestinamente hizo tambalear al rgimen y a ellose sum la violenta intervencin al peridico catlico Presencia y, sobretodo, la matanza de dirigentes del MIR en la calle Harrington de LaPaz. Adicionalmente el Cnl. Arce haba enganchado a Klaus Barbie,un nazi buscado por los servicios de inteligencia de Israel, reclamadopor Francia como autor de una masacre durante la ocupacin alemanaen los das de la Segunda Guerra Mundial. Arce fue removido delMinisterio del Interior, encomendado ese despacho al Gral. CelsoTorrelio.

El Gral. Banzer orden el repliegue de los militantes de ADNen CONAL y Eudoro Galindo, en ese momento el segundo en lajerarqua adenista, organiz una rebelin civil-militar contra GarcaMeza que fracas, sufriendo Galindo las consecuencias con el asaltode su residencia y la destruccin de sus bienes. La estructura militarse remeci, pues el sentimiento de respeto hacia Banzer era casiunnime. Oficiales del Ejrcito se enfrentaron de palabra con el Gral.Garca Meza y, como en el caso del Cnl. Emilio Lanza, tambin enlos hechos, intentando levantamientos que fueron neutralizados. ElGral. Alberto Natusch fue detenido y exiliado. Banzer debi abandonar

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

3635

Bolivia con destino a la Argentina denunciando un plan para asesinarlo.Los generales Humberto Cayoja y Lucio Aez se insurreccionaron. Elgolpe militar inicialmente se impuso en todo el territorio nacional, perofue desbaratado por Garca Meza en persona, contando con el apoyode los comandantes de guarniciones en La Paz.

A finales de julio, el peridico Meridiano public una primicia.La Junta de Comandantes y una empresa denominada Rumy Ltda., porintermedio de Lders Castedo Lpez y Carlos Castle Campodoni, entrelos meses de octubre de 1980 y mayo de 1981, explotaron ilegalmentelos yacimientos mineralgicos en la zona denominada La Gaiba yRincn del Tigre, y comercializaron piedras semipreciosas a laRepblica de Brasil, mediante un joint venture. El pas quedescandalizado. Fue el tiro de gracia para Garca Meza. En agosto losgenerales Natusch y Aez, que haban retornado al pasclandestinamente, tomaron Santa Cruz junto a la guarnicin militar.Estaba con ellos el ex presidente Luis Adolfo Siles Salinas y desdeEstados Unidos el Gral. Banzer se solidariz con el movimiento. Elpas qued dividido en dos bloques, occidente con La Paz bajo dominiode Garca Meza, y el oriente con Santa Cruz, donde la ciudadana seopuso en bloque a la Junta de Comandantes6. El Gral. Banzer contabacon el apoyo de personas influyentes en el Departamento de Estadoy el Pentgono. En el momento en que un avin contratado por elindustrial Mario Mercado Vaca Guzmn aguardaba a Banzer paratrasladarlo a Bolivia, la crisis militar tom otro carril.

Captulo final

Garca Meza dio un paso al costado y consinti en ser sustituidopor un Triunvirato integrado por el Gral. Celso Torrelio (Ejrcito), elGral. Waldo Bernal (FAB) y el Almirante Oscar Pammo (Naval). Enseptiembre el Gral. Torrelio asumi formalmente la Presidencia. Erael comienzo del fin para los militares en el poder. Garca Meza habaanunciado que gobernara 20 aos, Torrelio mencion slo tres, perono alcanz a cumplir uno. Sin embargo civiliz el esquema con elDr. Gonzalo Romero como Canciller7, una figura respetable que fueen el pasado subjefe de Falange Socialista Boliviana; el Ing. AdolfoLinares Arraya haca poco presidente de la CAF, militante del MNR;el Dr. Juan Carlos Durn, poltico cercano a Paz Estenssoro y elperiodista Jaime Humerez hasta la vspera director del peridicoMeridiano, desde cuyas columnas denunci los excesos de la anteriorJunta de Comandantes.

El nuevo gobierno levant el toque de queda despus de 14meses, reconoci que el narcotrfico era el motivo para el descrditointernacional del esquema militar, prometi medidas de control crebles.Estados Unidos empez a flexibilizarse, ponindose en marcha elreconocimiento norteamericano. Pero la crisis econmica ya era visible.La moneda nacional entr en deterioro y al mediar noviembre de 1981el dlar se cotizaba en $b. 33.-Torrelio era consciente de la crisis yde su debilidad como gobernante, revelando su disposicin para unretorno a la democracia, siempre y cuando dispusiese de la seguridadde una salida democrtica sin traumas ni facturas odiosas.

6 Gerardo Irusta. Memorias de un hombre de Armas. Revelaciones del Gral. LucioAez Ribera.

7 Padre de Ana Mara Romero de Campero, ex Ministra de Informaciones deGuevara Arze.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

3837

La situacin era similar en la Argentina, cuyo gobierno estabapresionado internacionalmente para devolver el poder a los civiles. Ladiferencia era que Estados Unidos apoyaba a los militares argentinos,quienes haban llegado a participar de acciones contra insurgentes enCentro Amrica. Gobernaba el Gral. Leopoldo Galtieri, en el momentode mayor descrdito para los uniformados por sus reiterados atropellosa los derechos humanos y no hallando mejor argumento para prolongarseen el poder, invadieron las Islas Malvinas con argumentosirreprochables, pues siendo parte del patrimonio argentino, las detentabaGran Bretaa. Galtieri cometi el error de pensar que el gobierno deRonald Reagan mantendra neutralidad en el conflicto. No fue as. Perola Guerra de las Malvinas unific al pueblo argentino, generando lasimpata militante del Per y Bolivia. Chile asumi una posicindistinta y el gobierno del Gral. Pinochet se puso a disposicin deLondres, posibilitando la derrota argentina que signific el fin delrgimen militar.

Tras ello, la presin para la cpula militar boliviana fueinsoportable. Ya no era posible cumplir el calendario de tres aos degobierno. En una carrera contra el reloj, los militares decretaron enmayo de 1982 una amnista general para los exiliados y el levantamientodel receso a los partidos polticos y organizaciones sindicales. Lapresin social iba en aumento y el gobierno empez a jugar sus ltimascartas. Anunci que en el primer semestre de 1983 el pas elegira unaAsamblea Constituyente para definir el futuro de Bolivia8. Pero elanuncio no conmovi a nadie. El rgimen quiso convocar a eleccionespara abril del ao prximo, pero ya era tarde; nadie lo acept. El MNR-I y el PCB pidieron elecciones en tres meses y el resto de partidospolticos exigieron la convocatoria del Congreso del 80, tesis del

empresario minero Gonzalo Snchez de Lozada planteada por la CEPBal gobierno militar que la rechaz en un mar de dudas.

En Lima, acariciando como nunca antes la inminencia de suretorno al Palacio de Gobierno, el Dr. Hernn Siles Zuazo se debatatambin en la incertidumbre toda vez que sus relaciones con elMovimiento de Izquierda Revolucionaria se haban enfriado y el entornodel presidente electo era reticente a compartir el poder con los miristas.Por su parte la cpula del MIR crea que Siles Zuazo le deba todo.La cercana al poder divida a la otrora monoltica UDP.

Sin norte, el gobierno vacilaba entre el repliegue o elendurecimiento. Torrelio, quien no era un dictador por vocacin sinoapenas un mandatario por imposicin circunstancial, tom en julio unadecisin personal: dejar el mando a quien quisiera tomarlo. Por lasjerarquas creadas en la llamada Junta de Comandantes, el cargo lecorresponda al Comandante de la FAB, Gral. Natalio Morales. Peroel hombre que reuna las condiciones polticas, militares ytemperamentales era el Cnl. Faustino Rico Toro, quien anunci a laprensa el tipo de gobierno que pensaba iniciar, fijando misiones ytiempos. Se trataba de un retorno a un autoritarismo paternalista contrazos populistas. Rico Toro mantena buenas relaciones con dirigenteslaborales y campesinos. El arranque de este militar provoc una reaccindesordenada en guarniciones y regimientos. Al borde de una nuevaescisin, la Junta de Comandantes y el Alto Mando Militar realizaronuna consulta de emergencia entre todas las unidades del pas, decidiendoentregar el poder al Gral. Guido Vildoso Caldern, el 21 de julio de1982, aquietando as los nimos de jefes militares rivales.9

8 La Asamblea Constituyente tard 25 aos. 9 Entrevista con el Gral. Guido Vildoso reproducida por la revista Criterio.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

4039

Hombre razonable y sereno, Vildoso haba sido Ministro deSalud del Presidente Banzer. Asumi el poder en el inicio de la crisispor la continua devaluacin del peso boliviano y un procesoinflacionario en puertas. La diferencia entre el tipo oficial de cambioy el mercado libre de divisas se ampliaba cada vez ms. El documentoDemocracia Ya! de la Confederacin de Empresarios y una campaaconstante de la prensa nacional fueron determinantes. Pero el PresidenteVildoso dudaba tratando de encontrar una frmula que permitiese ganarun poco ms de tiempo y convoc a una reunin de la cpula militarcon el ente gremial empresarial, para delinear las bases de un programaeconmico de emergencia, apelando a la necesidad de frenar la crisisque se precipitaba sobre el pas. Los empresarios se mantuvieronaferrados a su tesis y replantearon el Congreso del 80 como nicaalternativa. Le pidieron romper su condicin de rehn del sectorautoritario del Ejrcito, renuente a una salida poltica.

Despus de que las insinuaciones de la Iglesia, las legacionesdiplomticas y los medios de comunicacin no parecan ser tomadasen cuenta, los partidos polticos creyeron que ya nada ms podan hacer.La agitacin en las barriadas pobres de las ciudades, en las minas,industrias y sectores rurales era vasta. El rumor de un levantamientopopular inundaba el ambiente nacional. Tres hechos confluyeron: lapresin de militares institucionalistas, donde descollaba la presenciadel Gral. Simn Sejas; la convocatoria a una manifestacin pblicaorganizada por la COB el 17 de septiembre y la visita al PresidenteVildoso, ese mismo da, del Presidente de la CEPB, Ing. FernandoIllanes, en compaa de otros empresarios para decirle que el tiempose haba agotado. Esa noche el Presidente Vildoso, ley un mensajea la nacin por televisin, convocando al Congreso elegido en 1980.

En Lima, el Dr. Siles Zuazo acept finalmente la responsabilidadde volver a gobernar el pas. El primero en llamar para felicitarle fue

el Presidente del Per, Fernando Belande, ofrecindole su avin paraque se traslade a La Paz, toda vez que una agencia de inteligencia leinform de una conspiracin en marcha para asesinarlo en pleno vuelode una lnea area comercial10.

En la capital poltica boliviana comenzaron los preparativospara el traspaso formal del poder de los militares a la civilidad,programado para la tarde del 10 de octubre de 1982. El pueblo paceose volc a las calles para aclamar a don Hernn y el pas en su totalidadsigui en detalle la transmisin televisiva de la instalacin delParlamento, la eleccin congresal y el juramento del Presidente SilesZuazo y del Vicepresidente Paz Zamora11.

El hombre ms valiente pero tambin el ms humano, volvafinalmente al Palacio Quemado. Pero lo haca con la UnidadDemocrtica Popular hecha aicos.

Conclusin

La UDP gobern menos de tres aos, en medio de un colosaldesorden poltico e institucional y una hiperinflacin que derrot elprimer mandatario de la era democrtica boliviana. Antes de verhundirse a Bolivia en una guerra civil, el Presidente Hernn Siles Zuazo,que poco antes haba sido secuestrado en un golpe de estado operadopor policas y polticos, prefiri renunciar.

10 Testimonio ofrecido al autor por Marcela Siles de Gerke.

11 En el Congreso ADN no dio sus votos al Dr. Siles Zuazo, pero s a Jaime PazZamora.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

4241

En nuevas elecciones llevadas a cabo en 1985, se impuso elGral. Hugo Banzer, pero nadie poda ofrecerle apoyo en el Congresoque s logr Paz Estenssoro, asumiendo la presidencia, para entregarsea devolver la estabilidad econmica e institucional al pas a travs delDS 21060, precisamente con la ayuda de ADN, su rival en la derecha.

El pacto MNR-ADN fue desconocido por Gonzalo Snchez deLozada, quien gan las elecciones de 1989. Pero su victoria logr elmilagro de unir a los dos adversarios histricos, Hugo Banzer y JaimePaz Zamora. El jefe mirista a pesar de haber resultado tercero en lasurnas, recibi el apoyo de ADN. El Acuerdo Patritico respald lapresidencia de Paz Zamora, quien hizo un gobierno razonable, sintraumas, ni represin, aunque hechos de corrupcin de algunos de suscompaeros de lucha en el pasado daaron la imagen del mandatariosocialdemcrata.

Pero el pas volvi a la sensatez y el equilibrio, a pesar de querenacieron brotes guerrilleros, por una parte un autodenominadoEjrcito Guerrillero Tupac Katari/EGTK, donde personajes como FelipeQuispe y lvaro Garca Linera aprendieron a matar, fueronencausados y encarcelados por asaltar remesas y realizar atentadosterroristas12. El Comando Nstor Paz Zamora/CNPZ, adscrito a la lneadel ELN cheguevarista, secuestr al empresario Jorge Lonsdale, quienmuri en un enfrentamiento con los terroristas de la polica.

En 1993, Snchez de Lozada arras en las urnas y con la ayudadel MBL de Antonio Aranibar dio paso al proceso de ParticipacinPopular, la capitalizacin de las empresas del Estado y la reforma de

pensiones, epilogando su gobierno con el regreso de la osamenta deChe Guevara a Cuba, lo que pareci confirmar la imagen de neoliberalde extrema izquierda que tanto complaca a Goni. El terrorismo volvia las andadas y el cheguevarista Movimiento Revolucionario TupacAmaru/MRTA del Per secuestr en Bolivia al empresario SamuelDoria Medina, cobrando por su rescate 1,6 millones de dlares.

El Gral. Banzer tuvo la oportunidad de volver al PalacioQuemado de forma constitucional en 1997, cuando el 72% de las fuerzaspolticas en el Congreso lo respald. Pero 12 aos de libre mercadoy prescindencia del Estado en la economa, no haban dado frutosconcretos que se reflejaran en el bolsillo de los bolivianos. Su decisinde eliminar la coca para sacar a Bolivia del narcotrfico complic lasituacin pues intensific la pobreza. Un alzamiento popular enCochabamba, denominado guerra del agua y un terrible bloqueode caminos en el altiplano, fueron el anuncio de que el sistema estaballegando a su fin. La crisis internacional generada en el Asia hizo elresto y el cncer acab apartando a Banzer, completando su gestinel Vicepresidente Jorge Tuto Quiroga. En su posesin, el jovenmandatario advirti que el hasto por la gobernabilidad en base a pactos,sin reparos ideolgicos, poda conducir al pas a un callejn sin salida.

La advertencia se cumpli irremediablemente en el segundogobierno de Snchez de Lozada, quien convenci al MIR de apoyarleintegrando el gobierno, ante el disgusto de la poblacin. Atado a losestrechos lmites de un Estado reducido a mnima dimensin, sincapacidad de generar grandes ideas para salir de la crisis, Goni buscla forma de encarar la exportacin de gas a mercados de Norteamricaa travs de un puerto en Chile y ello dio pretexto para un alzamientopopular iniciado en El Alto y que en siete semanas y 62 muertos logrderrumbar al gobierno de Snchez de Lozada, quien salv la vida enun vuelo desesperado de helicptero el 17 de octubre de 2003.

12 Saliendo de la crcel, Quispe cre un partido, fue diputado y candidato a laPresidencia. Garca es el actual Vicepresidente de Bolivia.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

4443

Se repuso as el mtodo de la movilizacin de las masas quehaba sido sustituido 35 aos atrs por la guerrilla foquista de Fidely el Che. Pero en el caso de Cuba o de Irn a la cada del Sha, todoestaba maduro para que otro grupo poltico preparado, de signocontrario, tomara el poder. En Bolivia esa posibilidad era inexistente.Por eso se mantuvo la lnea constitucional, asumiendo un gobiernodebilitado con el Presidente Carlos Mesa al que otra conmocin popularmejor organizada barri tambin del escenario.

Luego de la breve transicin del juez Eduardo Rodrguez Veltz,el Movimiento al Socialismo se impuso en las elecciones de diciembrede 2005 con una abrumadora mayora llevando a la presidencia a EvoMorales. Pero el carcter vindicatorio de su gobierno, su proyecto deuna nacin bajo hegemona aymara, su tendencia a generarenfrentamientos entre regiones, etnias y clases sociales y sobre todosu cercana al rgimen venezolano, cada vez menos pluralista y de cortedictatorial, hacen temer que la democracia est otra vez en riesgo.

Tras 25 aos de vida democrtica, Bolivia dej atrs la violenciarevolucionaria y la dictadura militar. Abraz la democracia y la libertad.En trminos generales la vida nacional ha mejorado pero no lo suficiente.Los pobres, que estn tambin en la clase media, eterna vctima detodas las revoluciones y de todas las dictaduras, vive apenas con lonecesario, pero no se rinde y sigue de pie con la esperanza puesta enBolivia, el nico bien patrimonial que posee.

Qued entre brumas el recuerdo flamgero del Gral. Barrientosenfrentado al Che Guevara y tambin el de sus perseguidores, Ovandoy Torres convertidos luego en sus panegiristas. Ya no est ms lasabidura del Dr. Vctor Paz Estenssoro, ni el valor personal del Gral.Hugo Banzer si acaso las sombras del infortunio se proyectaran sobre

la nacin. Pasaron a la eternidad el valiente Hernn Siles Zuazo, elMaestro Juan Lechn Oquendo y el talentoso Walter Guevara. Tambinse marcharon Carlos Palenque y Max Fernndez que supieron pulsarel alma popular, sin discriminar a nadie. Jaime Paz Zamora se haretirado con gran dignidad, la seora Lydia Gueiler transcurre sus dasrodeada de respeto y cario. Gonzalo Snchez de Lozada vive el dramadel exiliado cuya nostalgia por la tierra no la aplaca ningn bienmaterial. Carlos Mesa se ha recogido a la soledad de sus libros yescritos. Los jvenes carismticos y barbudos que emergieron de lasierra o han muerto o son ancianos. El pas ha superado la lucha armada,el golpe militar, la hiperinflacin y el narcotrfico como elementopoltico. El socialismo real ha periclitado sin remedio ante la democraciay no parece que se remontar con la versin chavista para el siglo XXI.La transicin boliviana del despotismo a la libertad se ha consumado.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

4645

POPULISMO Y GOBERNABILIDAD DEMOCRTICA:LA ESQUIVA CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL

EN BOLIVIA

Henry Oporto Castro*

En Bolivia, la historia del desarrollo institucional y la bsquedade gobernabilidad como condicin de un orden poltico estable, es unahistoria de xitos y fracasos, de avances y retrocesos, de empeosvoluntaristas por levantar instituciones en medio de una gobernabilidadfrgil o de tentativas no menos vanas y estriles de destruir lainstitucionalidad sin poder evitar que el pas se hunda en laingobernabilidad, que es lo que est sucediendo justamente en estosdas, a pesar de los 25 aos de esfuerzos por tratar de romper el crculovicioso de inestabilidad, falta de desarrollo, pobreza y ms inestabilidad.

Los imperativos de la transicin democrtica

La transicin del autoritarismo militar al rgimen democrticoque se vivi a fines de los aos setenta y comienzos de los ochenta,

fue un proceso marcado por el imperativo de recuperar la estabilidadeconmica y poltica, y a partir de ello, construir la institucionalizacindel Estado, junto a un modelo de gobernabilidad en democracia quehiciera posible encarar los retos del crecimiento econmico, laintegracin social y la lucha contra la pobreza.

La necesidad de ordenar y estabilizar la vida nacional, despusde varios de aos de caos econmico y poltico, fue la condicin desobrevivencia y viabilidad del sistema democrtico. Ello hizoindispensable establecer una forma de interaccin poltica medianteacuerdos y pactos de gobernabilidad entre los partidos polticos, a finde crear el escenario propicio para llevar a cabo un proceso de reformasinstitucionales. El propio sistema poltico pudo evolucionar desde lafragmentacin polarizada hacia un pluralismo moderado y concapacidad concertadora, consolidndose como el eje la vida democrticadel pas.

Sin duda, la gobernabilidad es el mayor logro forjado en elcontexto de la democratizacin del rgimen poltico. A lagobernabilidad democrtica le debemos uno de los perodos deestabilidad institucional ms amplios y prolongados de la historiarepublicana, en cuyo marco han tenido lugar los cambios estructuralesen la economa y la sociedad que han signado la dinmica nacionaldel ltimo cuarto de siglo.

En dos dcadas de desarrollo democrtico, no hay duda queBolivia ha hecho importantes progresos institucionales en distintasesferas. Sobre todo en la edificacin del Estado de derecho-prcticamente inexistente en el pasado- y la institucionalizacin delsistema de decisiones, lo que es particularmente notable para un pasque ha vivido casi siempre en medio de la anarqua, la confrontacin

* Licenciado en Sociologa en la Universidad Mayor de San Andrs. Asesor,Investigador y Consultor. Autor de varios artculos en prensa. Entre suspublicaciones: La Revolucin Democrtica: Una nueva manera de pensarBolivia; Ms Democracia y Mejor Gobierno; Reinventando el Gobierno:reforma del Estado y gobernabilidad en Bolivia; El Rgimen municipal y dedescentralizacin en la Constitucin Poltica del Estado: ideas para una posiblereforma constitucional.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

4847

permanente, y a menudo sometido al despotismo de sus gobernantes.As, tras diez y ocho aos de regmenes autocrticos, represivos y defacto, el hecho de que se pudiera restaurar la vigencia de la Constituciny de un orden de legalidad, con separacin e independencia de poderescomo forma de gobierno, con elecciones libres, pluralismo poltico ygarantas de alternabilidad, avanzando en un proceso dedescentralizacin hacia los municipios y departamentos, ciertamenteque ha significado un cambio profundo y de trascendencia en lascostumbres polticas y en el modo de organizar la vida nacional.

Tan cierto es esto que incluso los intentos recientes pordesmontar las instituciones construidas y echar abajo la estructurademocrtica del Estado, encuentran escollos inesperados en la propiainstitucionalidad del sistema democrtico que, a pesar de sus debilidadese insuficiencias, est demostrando que ha echado races en la culturaciudadana y que tiene fuerzas para resistir y defenderse. De qu otramanera se explica que el Tribunal Constitucional y la Corte Supremade Justicia hayan sobrevivido a los sucesivos intentos de destrucciny linchamiento poltico, instrumentados desde el Poder Ejecutivo. Otambin los prefectos elegidos democrticamente, y como ellos otrospoderes pblicos. Y, asimismo, la Constitucin y el orden jurdico queen los ltimos cuatro aos han sido objeto de toda clase de atentados,atropellos y violaciones?

As y todo, no resulta evidente si finalmente el Estado dederecho tendr capacidad de sobrevivir a la dinmica de des-institucionalizacin en que est sumido el pas.

Ahora bien, para intentar un balance de la evolucin institucionaldurante el perodo democrtico, vale la pena preguntarse por qu unesfuerzo de construccin institucional y democrtica que condujo a

un largo perodo de estabilidad y orden, con avances sociales y cambiospolticos y econmicos que en su momento fueron motivo de orgullonacional y de amplio reconocimiento internacional, no solamente queno hubiese podido afirmarse sino que se haya visto de pronto socavadoen su legitimidad y sometido al fuego cruzado de la crtica radical yde la presin disgregadora de tendencias antisistmicas yantiinstitucionales. Tambin es pertinente reflexionar acerca de cmoan en estas circunstancias extremas, el sistema institucional ha podidomantener sus propios baluartes y trincheras para contener los nuevosembates autoritarios contra la democracia y la libertad. Tanto as queni siquiera stos ltimos han podido apartarse completamente de lalegalidad democrtica, sin exponerse a una prdida grave y quizssuicida de legitimidad poltica.

Plantearse estas preguntas resulta fundamental en el contextogeneral de crisis que vive Bolivia, desde principios de esta dcada,donde un rasgo caracterstico es el desconcierto intelectual, eltrastrocamiento de valores y la dilucin de referentes ideolgicos queconducen al descreimiento y la desmoralizacin. Y ello porque la crisisviene acompaada de la descomposicin de las estructuras polticas,sociales, econmicas y culturales, un fenmeno que ni los actorespolticos ni los ciudadanos comunes alcanzan a comprender cabalmente,lo cual les priva tambin de la capacidad de controlar, regular y prevenirsus consecuencias destructivas.

De la accin de masas y la presin corporativa al orden institucional

Segn Joan Prats, la gobernabilidad es un atributo de lassociedades que se han estructurado social y polticamente de modo talque sus actores estratgicos se interrelacionan para tomar decisiones

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

5049

que los afectan y puedan resolver sus conflictos de acuerdo a un sistemade reglas y procedimientos formales e informales, sistema dentro delcual plantean sus expectativas y definen sus estrategias. Tales reglasy procedimientos -que constituyen el verdadero rgimen poltico-pueden registrar diversos grados de institucionalizacin1. As entendida,la institucionalizacin, sera lo que Rousseau llamaba el saltocivilizatorio o paso de un gobierno de las personas al gobierno de lasleyes.

Lo esencial de esta definicin es que las reglas y procedimientoscon diversos grados de institucionalizacin son fundamentales para lagobernabilidad porque determinan cual es el proceso de decisiones querige la vida nacional. Y ellas sern ms duraderas y eficaces cuantomayor grado de conflicto sean capaces de contener y procesarpacficamente.

Roberto Laserna ha concebido un modelo descriptivo de lasrelaciones Estado y Sociedad en esencia un modelo de gobernabilidad-basado en una combinacin de opciones referidas tanto al sistemadecisional como al papel del Estado2. Utilizando el mtodo de tiposideales, Laserna encuentra que el sistema decisional podra ubicarseentre dos extremos: la accin directa de grupos de presin, sean stosde carcter oligrquico o popular, elitistas o de masas, y la accincanalizada a travs de instituciones formales que es regulada pornormas generales y es por tanto transparente. Desde luego, entre ambos

extremos, uno marcado por la incertidumbre y cercano al caos y elotro ms ordenado y estable, puede encontrarse una variedad desituaciones, incluyendo las que combinan la accin directa basada enel poder relativo de los grupos de presin y los procesosinstitucionalizados regulados. Por otro lado, tambin el rol del Estadopuede estar definido por dos extremos: el de un aparato que intervieneactivamente en la vida econmica y social, incluso con inversionesdirectas en el campo productivo, y el de un conjunto de normas y reglasque concentran la accin estatal en la definicin de polticas y lasupervisin de su cumplimiento. Y tambin en este caso pueden darsesituaciones intermedias con combinaciones de ambos tipos de roles.

Aplicando esas posibles combinaciones a las relaciones que seestablecen entre Estado y Sociedad, es posible identificar cuatro posiblesescenarios. Dos de ellos con tendencia a generar situaciones deequilibrio y estabilidad, pero a partir de condiciones institucionalesdiferentes: un primer escenario (1) marcado por un fuerte dinamismosocial, con un sistema poltico estatalizado, actores institucionalmentedbiles, predominio de partidos populistas y una accin socialcorporativista, que determinan que la intervencin estatal obedezcaesencialmente a un juego de presiones. El segundo escenario (2) secaracterizara por la vigencia de un sistema normativo transparente einstitucionalizado, capaz de procesar conflictos, y un Estado fortalecidoy con capacidad reguladora.

Los otros dos escenarios (3) y (4) corresponden ms bien asituaciones muy inestables, de alta conflictualidad y proclives a lairrupcin de crisis polticas, en un caso porque los grupos socialesdemandan la intervencin estatal al margen o ms all de las normasy de sus posibilidades econmicas; y en el otro porque el Estado mismoincumple las normas y tiende a violentar el sistema institucional,

1 Instituto Internacional de Gobernabilidad-PNUD-Generalitat de Catalunya: Eldesarrollo posible, las instituciones necesarias. Plural Editores-IIG, La Paz,2003, p. 28-29.

2 Roberto Laserna: La democracia en el chenko. Fundacin Milenio, La Paz,2004, p. 59-67.

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

5251

ejecutando directamente proyectos econmicos pero sin contar con losrecursos necesarios o actuando discrecionalmente y al margen de loscanales establecidos de toma de decisiones.

desplazamiento de la relacin Estado-Sociedad a travs de las cuatrosituaciones anteriormente descritas. De hecho, la revolucin del 52coloc esa relacin en el escenario 1, cuando la disponibilidad derecursos, fruto de la nacionalizacin de la minera, permita unaextendida intervencin estatal en la economa y en polticasredistributivas, lo que nutri el clientelismo corporativo de los sectorespopulares y el populismo prebendal de las lites. Este modelo entren crisis en los aos 80 cuando una drstica reduccin del excedenteminero imposibilit que el Estado pudiera seguir distribuyendo recursos,determinando que el corporativismo perdiera fuerza como mecanismode acceso a las decisiones polticas. Tales cambios coincidieron conla transicin democrtica entre 1978 y 1985 y fueron parte del contextode acentuada inestabilidad poltica, econmica y social que marc aese perodo de la vida nacional.

Con la nueva poltica econmica de 1985, primero, y luego msdecididamente con la poltica de reformas estructurales de los aos90, se produjo un cambio substancial en la relacin Estado-Sociedad-y consiguientemente en el sistema de decisiones- desde el modelotradicional corporativo hacia un modelo institucional regulado, a partirdel reconocimiento de la imposibilidad para el Estado, en las nuevascondiciones tanto internas como externas, de perseverar en el pactodel 52, y por tanto de la necesidad de redefinir el modelo degobernabilidad, desplegando un proceso de progresivainstitucionalizacin de las decisiones y de los conflictos -posibletambin por la derrota y el debilitamiento de los actores centrales delviejo orden poltico (militares y sindicatos)- y donde el protagonismocentral deba recaer en los partidos polticos desempeando lo que seha venido en llamar la democracia pactada, entendida como unaforma de gobierno basada en acuerdos y alianzas entre los partidoscentrales de un sistema poltico pluralista moderado. El resultado ha

Desplazamientos histricos en las relaciones Estado-Sociedad

Roberto Laserna: La persistencia populista en La democracia en el chenko, pg.62.

Pues bien, tomando como referencia este modelo de anlisis,es posible entrever el proceso histrico boliviano como un proceso de

-

"OPINIONES Y ANLISIS""OPINIONES Y ANLISIS"

5453