9. LA LUCHA DE UN PUEBLO - … · que el libro del baPtismo es el jue da noticia dellos para...

Transcript of 9. LA LUCHA DE UN PUEBLO - … · que el libro del baPtismo es el jue da noticia dellos para...

9. LA LUCHA DE UN PUEBLO

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS

1. Introducción

Nos proponemos describir los momentos más saiientes de la lucha delpueblo Aymara por conseguir su libertad, justicia y preservar su identi-dad, historia que constituye otra reafirmación más de que los pueblosjamás aceptan ni aceptarán pasivamente cualquier sometimiento y expíatación. Terca y decididamente, el pueblo Aymara sobrevivió casi cinco .

siglos a una campaña de subyugación rayana en la masacre.A pesar de que los documentos y otras fuentes reflejan la perspectiva

del conquistador, conocemos algunos momentos de la lucha del puebloAymara ante el dominio colonial, la resistencia de las comunidades aldespojo de sus tierras, la lucha por la retoma de tierras y conquista delas escuelas y, finalmente, hoy, ta búsqueda de la identidad histórica.

Otros han hablado ya de la subyugac ión de est e pueblo ^+l dominio de:. l

sistema colonial y republicano, y de los mecanismos de opres ión, cuyo

impacto es evidente en las actuales estructuras económicas y sociales Ay-mara. Aquí no enfatizaremos este aspecto. Insistiremos más bien en lapersistencia de un proyecto propio. A pesar de esta secular subyugación,el pueblo Aymara nunca ha quedado plenamente doblegado. Como diceel lema de su principal organización actual, los Aymara se sienten « opri-

midos, pero no vencidos».

495

496 Vida social y Política

2. Frente a las conquistas Inka y española

El primer momento de la resistencia Aymara fue ante la expansióndel pueblo Inka que conformó una vasta organización de los «cuatroestados unidos» del Tawantinsuyu del cual era parte el Pueblo Aymara,llamado entonces el Qullasuyu (qullana: sagrado; suyu: región). Seconstituyó un estado con una economía basada en cultivos en diversospisos ecológicos, que desconocía el hambre y donde el trabajo no era uncastigo. Por tanto, pese a la sujeción, la relación Inka-Aymara fue entrepueblos étnicamente similares.

En cambio, la conquista española y la consolidación de la sociedadcolonial significó la desestructuración del mundo Aymara. El carácter eintereses de esta conquista fue descrito así por J. de Acorta, cronista es-pañol, en 1588:

Por los metales negocian los mercaderes , presiden los jueces y aun nopocas veces los sacerdote s predican 'el evangelio. El d ía que faltasen eloro v la plata, desap arecería todo el concurso y afluencia y la muche-dumbre de hombre s c i v ile s y de sacerdotes pronto se desvanecería. DeProcuranda l ndorum Salute en Obras. III cap. 18 , p .498.

Los Aymara resistieron a las primeras expediciones que subieron alaltiplano desde la ciudad del Cusco, pero la superioridad militar se im-puso. Los españoles dirigidos por H. Pizarro llegaron hasta el sur de lagoTiticaca, beneficiándose con repartimientos en las regiones del río Des-aguadero yCharcas.

Qhishwas y Aymaras lucharon solidariamente en las fuerzas dirigidaspor Manqu Inka y organizadas según las cuatro regiones del Tawantin-suyu. Durante diez meses sitiaron la ciudad de Cusco (1535-1536) sinhaberla ocupado debido a la llegada de los refuerzos españoles y al tiem-po de ]a cosecha, que obligó a Manku Inka a disolver su ejército. Poste-riormente, los españoles, para evitar otros hechos parecidos, persiguierona todos los ]nka y sus familiares para eliminarlos.

Otra acción de resistencia en la que participaron los Aymara fue elmovimiento religioso-político llamado takiy unquy (en Qhiswa, takiy:canto, baile sagrado; unquy: dolor) que por los años 1540 a 1560inquietó a las ciudades más importantes, como Potosí, donde formaronpiquetes nocturnos de vigilancia. Los Aymara y Qhishwa, dirigidos porsus sacerdotes, habían decidido atacar el trabajo religioso de los misione-ros, aparte del boicot a los obrajes y repartimientos. Postulaban el re-chazo atodos los símbolos no andinos, reactualizando los ayunos pre-hispánicos, revitalizando la religión nativa e iniciando una campaña de

9. La lucha de un pueblo 497

restauración de los santuarios destruidos, uniendo estas acciones con laconstrucción de depósitos de víveres y armas. La autoridad virreinal ins-truyó que:

teniendo entendido el dicho nuestro visorre Y los do-el llano que hazlanmatizadores confesores con sus predicaciones a los ^ para que noY naturales ara

tasa ni hiziecen lo que heran obligados demaspaguen a hazer como losYradios Pers ad'u ^endoles a que fuesen por las quebradas y despoblados paraque de ellos no se tuviesen noticia desa albo-manera escandalizabany Yrotauan los pueblos o comarcas donde residí n provisionesa . ( Cop ia de las prdel Virrey, ca, 1560-1570.

La represión y asesinato de los sacerdotes andinos sofocó el mov i-miento restaurador.

3. Frente al sistema colonial

Durante los siglos xvi, xvii y xviti, el pueblo Aymara luchó denoda-damente por impedir o, al menos, frenar, la imposición de los mecanis-mos del dominio colonial, sustentado en las encomiendas, repartimientos,haciendas, obrajes, minas, servicios personales gratuitos y tributos en es-pecie, trabajo y dinero.

Las autoridades coloniales juntaron la población Aymara yapa, arran-cándola de sus comunidades de origen para disponer de ella como manode obra gratuita en las nuevas haciendas y en los centros urbanos. Almismo tiempo, la organización política Aymara fue convertida en unmero mecanismo dependiente de la élite dominante donde, por ejemplo,los jilagata (kuraka en la terminología colonial, de origen Qhishwa) en-granaron como cobradores de tributos y elaboradores de las listas de mi-tayos para las minas. La cultura Aymara fue desfigurada, aprovechándosela tradición colectiva de los trabajos en beneficio del enriquecimientocolonial. Así sucedió, por ejemplo, con los turnos de trabajo individualy colectivo, que fueron convertidos en turnos de servicios gratuitos en lospueblos españoles, las haciendas, oficinas públicas y viviendas particu-lares.

En el siglo xv ► la brutalidad de la imposición tributaria provocó lahuida de muchos Aymara a territorios lejanos e inaccesibles. Algunas mu-jeres se unieron en matrimonio con españoles o negros para disminuir elnúmero de tributarios. Otras, embarazadas, escapaban a los montes paraentregar a sus hijos a familiares prófugos. Un sacerdote español observó

- que:

498 V ida soc ia l y pol ítica 9 . La lucha de un pueblo 4 99

allí lo crían sin baPtismo y se muere sin el, y esto hazen porque dizenque el libro del baPtismo es el jue da noticia dellos para metellos en tributoy que sean conocidos y afligidos, por lo cual huyen deste beneficio. (Pa-recer de fr. M. de Monsalve OP ca. 1610.

En el siglo xvti se organizaron algunas acciones de resistencia y pro-testa Aymara como la que ocurrió en 1613, en Larecaja [Lar Qiixa], al

norte de La Paz, donde se movilizaron Aymaras, Qhishwas y Chunchuspara atacar a las tropas españolas. Cuatro años después, Diego Ramírezlogró engañar al virrey Esquilache, exigiéndole armas y simulando quelas utilizaría contra los indios de Larecaja; pero esas armas cayeron enmanos de nuevos regimientos andinos.

El año 1623 surgió un movimiento regional de las comunidades deSunqu, Chakapa, Simaku, Challana y otras aledañas de los valles yun-gueños de la coca. Armados mantuvieron en permanente zozobra a losvecinos de la ciudad de La Paz durante diez meses, protestando por losabusos de los colonizadores y las autoridades que los amparaban, expío-tándoles en la producción de la coca destinada a las minas y otras ha-ciendas. Las autoridades, a través del, fraile Bernardino de Cárdenas, ofre-cieron garantías para suprimir tales abusos, aunque posteriormente no lascumplieron.

Hacia fines de 1661, en La Paz, una alianza de mitayos urbanos conalgunos comerciantes mestizos, como Antonio Gallardo, eliminó al corre-gidor yotras autoridades. Por esa época aparecieron los primeros pasqui-nes incitando á la sublevación por la «libertad de los americanos».

Ya en el siglo XVII aparecieron algunos criollos que simpatizabancon la causa Aymara, como Juan Vélez de Córdova, quien en 1737 or-ganizó en la región de Oruro un movimiento separatista apoyado porvarios kuraka Aymara y Qhishwa del altiplano. Este movimiento fuetraicionado dos días antes de su estallido, siendo asesinados sus principaleslíderes. Una parte de su Manifiesto de agravios expresa que:

Promete a los criollos españoles emplearlos en las conveniencias delReno según se mostrasen fieles y a los caciques honrarlos como es erazón por los señores de la tierra adelantándolos en conveniencias, librando

y P que Diosa los naturales de tributos mitas ara que gocen en quietud lo1 ^e alcen con la que tienen. recibido de repartimientos de los co-les do y^ a i

nombre Pública.rregidores, cuyo t i rano se procurará borrar de nuestra re(Citen Lewin 1957:119.

En la segunda mitad del mismo siglo xvtii una serie de circunstanciasprovocaron un agravamiento en las relaciones entre el poder colonial y

la población andina, dentro de la que el pueblo Aymara desempeñó unrol muy importante. Al nivel internacional, el monopolio comercial deEspaña fue entrando en conflicto con el libre comercio del capitalismoinglés. Al nivel de la metrópoli, la instauración de la dinastía borbónicaimpuso la implantación de una serie de medidas que llevaban al fortale-cimiento del aparato central del Estado. Al nivel de las colonias ameri-canas, todo ello repercutía a través del aumento de los derechos de adua-na, alcabalas y otros gravámenes que pesaban sobre Aymaras y Quishwas.Además de la tributación directa, surgió otra forma de extorsi ón cono-cida como «repartos». Consistía en la distribución regular de mercancíasa los indios. Al amparo de esta disposición, los corregidores vendían aprecios altos toda clase de mercancías, a veces tan innecesarias comoanteojos, telas finas, etc., e incluso obligaron a gente analfabeta a com-prar catecismos.

Las protestas y levantamientos arreciaron en forma creciente, princi-palmente apartir de 1770. Por ejemplo, en las cercanías de La Paz loscomunarios de Caquiaviri [aAxawiri] tomaron el pueblo y ajusticiaron acuatro españoles. Los Aymara de Pacajes [Pakaxa] también ajusticiaronal corregidor José Castillo y cinco acompañantes suyos por haber azotadopúblicamente a una mujer Aymara que se había negado a cumplir la leyespañola de ceder gratuitamente sus burros y mulas para viajes que sólobeneficiaban a los españoles. Además ejecutaron también a un kurakaAymara por haber ayudado al corregidor. Los ayllu de Sicasica [SikaSika] eliminaron también al cobrador don Manuel de Salas, cobrador detributos. Poco después se sublevaron los Carangas [Karanka] de Oruro,siendo reprimidos por las tropas ' coloniales. En los yungas paceños, losAymara de Chulumani acudieron al corregidor Lafita para quejarse deldespotismo del teniente general Juan I. de Larrea, acostumbrado a incau-tarse de los cocales de quienes no cumplían con los tributos. Varias ha-ciendas coqueras de la región fueron ocupadas por los rebeldes. Basten .estos ejemplos para mostrar que el ambiente general estaba cada vez m áscaldeado.

Las rebeliones de 1780-1783

La insurgencia Aymara-Qhishwa de 1780-1783 constituyó el primergran movimiento precursor de la independencia americana. A pesar deque había estallado prematuramente, conmovió los cimientos de la so-ciedad colonial. A través de diversos focos -como el de los hermanosKatari, al sur, en el corazón de Charcas; toda la familia Tupaq Amaru, al

500 Vida soci al Y política

norte, junto al Cusco; y Tupaq Katari, al centro, en La Paz- se movilizóprácticamente toda la región del antiguo Qullasuyu, sujeta ahora a lamita de Potosí. El levantamiento abarcó el altiplano, valles y yungas enlos departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca,en (a actual Bolivia; los de Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa, Moqueguay Tacna, en el actual Perú; y Anca, en Chile. Las ramificaciones llegaronaún más lejos.

El primer episodio de ese ciclo fue la sublevación de los ayllu deChayanta (Norte de Potosí), encabezada por los hermanos Tom ás, Nico-lás y Dámaso Katari. Tomás, kuraka de Macha, había realizado trámitespacíficos ante las autoridades de Potosí y el nuevo virreinato de La Pla-ta, quejándose de los abusos del corregidor j. de Alós: usurpaba gran-des cantidades de tributo, recogía tasas en exceso, utilizaba para su pro-vecho personal un indio de cada mita, monopolizaba la venta de ar-tículos comerciales (repartos), obligaba a sembrar sus tierras y con se-milla de los trabajadores, usurpaba tierras (sayaña) ajenas repartiéndolasa sus cómplices. Más aún, desconociendo los derechos de Katari, nombrokuraka a su aliado el mestizo Blas Doria Bernal.

A fines de 1799, Tomás Katari, acompañado por Tomás Achu, hijode otro kuraka , viajó a pie más de 3.000 kilómetros hasta Buenos Airespara hablar con el virrey. Volvió con órdenes virreinales - para el corre-gidor Alós de investigar las denuncias. Ante el incumplimiento del co-rregidor, Katari fue abandonando sus creencias legalistas, mientras Ber-nal, con la protección del corregidor Alós, continuaba con sus abusos;Katari, presionado por los comunarios de toda la región, recorrió losayllu nombrando gobernadores y comunicando que las autoridades vi-rreinales habían rebajado los tributos y le habían encargado cobrarlospor ser auténtico kuraka. Le apoyaron la mayoría de los ayllu. En Ma-cha, Katari habló a ochocientos mitayos que se alistaban a ir a Potosí.Las autoridades ordenaron su detención, pero hombres y mujeres de lamina de Ocuri le liberaron armados de hondas y garrotes, anticipandoel estallido de la insurrección andina.

Enterado del establecimiento del gobierno indio en Macha, el JusticiaMayor de Chayanta, capitán Juan de Acuña, dictó un auto conminandoa Katari a ocuparse sólo de:

los indios de su comunidad habitando n ue s doctrina y advirtiéndole también de que me hallaba impuesto de que concurrían indios de otras pro-vincias al pueblo d^ Macha donde él residía a rendirle obediencia reco-nociéndolo como soberano advirtiéndolo que este era un delito gravísimo,porq ue era usu Par el derecho al Soberano. (Cit. en Barnadas , 1978.16.

9. La lucha de un pueblo 501

Se movilizaron principalmente jóvenes Aymara y Qhishwa para re-cuperar sus tierras arrebatadas y en protesta por los abusos de las auto-ridades coloniales. Algunos criollos, enemigos de Alós, los apoyaban. A

- fines de julio de 1780 Katari fue apresado, por lo que los indios volvie-ron aexigir constantemente su libertad. Llegado el día de San Bartolo-mé (24-26 de agosto), se congregaron miles de indios para esta fiestaque al mismo tiempo era el momento de reclutar la mita. Alós estabapresente para este fin. Dámaso Katari, hermano de Tomás, se presentócon un documento reclamando su libertad. No lo consiguió. Tomás Achuinsistió en el mismo reclamo, pero fue muerto por Alós en persona deun pistoletazo. Al poco rato, los sublevados, enardecidos por este ca-prichoso crimen, decidieron atacar el pueblo de Pocoata [Puqüta] . L a

mañana del 26 de agosto de 1789 los vecinos pocoateños, entre ellosel corregidor Alós y las principales autoridades locales, vieron azoradosla creciente concentración india en los alrededores. Hacia el mediodíacasi 5.000 Aymara-Qhishwa, al son del pututu, atacaron el pueblo conhondazos de piedras cuya abundancia «parecía nevada», según testificael diario de Juan Gelly, minero español y administrador del Real Estancode Tabacos y Naipes de la provincia de Chayanta. Atacaron por ochoflancos y lograron herir y capturar al corregidor Al ós. El Consejo Indiode Kurakas le obligó a liberar inmediatamente a Katari, quien llegó cua-tro días después acompañado por dos curas. Al ós fue a su vez soltadopor Katari con la condición de que varios líderes indios sean tambiénliberados.

Unos 1.000 kilómetros más al norte, cerca del Cusco, el 9 de noviem-bre del mismo 1780, fecha del cumpleaños del rey Carlos III, estalló elnuevo foco liderizado por el kuraka Qhishwa Tupaq Amaru. Llevabaaños planeando su levantamiento, y su decisión de hacerlo en este mo-mento estuvo sin duda influida por las noticias llegadas de Chayanta. Noentraremos aquí en detalles sobre este foco que se centró más en áreaQhishwa. Sólo recordaremos por ahora que se proclamó Rey Inka y con-vocó a un levantamiento general.

Por ese entonces, Katari y sus huestes recorrían los ayllu aboliendocualquier forma de abusos. Cuando pasaron cerca del centro minero deAullagas fueron atacados por un grupo armado encabezado por el azo-guero ydueño de minas Manuel Alvarez. Detuvieron a Katari y, por ór-denes de los oidores de la Audiencia de Charcas, lo asesinaron. Nicolásy Dámaso, junto a 4.000 indignados sublevados, arrasaron varias hacien-das, ejecutando al minero Alvarez, y marcharon hacia Chuquisaca paraatacarla. Se instalaron en los cerros de Punilla, muy cerca de la ciudad,desde donde acosaron a la ciudad de La Plata. Estos hechos, junto con

502 Vida social y Política

las noticias de la proclamación de Tupaq Amaru en el área cusqueña, ge-neralizaron el movimiento a lo largo y ancho del antiguo Qullasuyu.

Muerto Tomás Katari, algunos comunarios, instigados por el curaTroncoso, se acogieron al indulto de las autoridades, entregando a loshermanos Katari y otros líderes a las tropas del comandante Ignacio Flo-res. Dámaso y Nicolás Katari fueron enjuiciados y ejecutados el 7 de abrily el 7 de mayo, respectivamente.

A mediados de 1781, el altiplano paceño y regiones adyacentes fueronel escenario de uno de los episodios más largos y significativos de las re-beliones indígenas de 1780-82. Alrededor de 50.000 Aymara se movili-zaron en las regiones de Puno, Larecaja, Omasuyos [Umasuyu] , Yungasy Pacajes. Durante casi un año rodearon la ciudad de La Paz, que en esetiempo era el centro principal del dominio colonial sobre el pueblo Ay-mara. Allí residían los españoles principales y las autoridades abusivasy también allí se habían refugiado los hacendados, corregidores y otrosespañoles que huyeron de las fuerzas de Tupaq Amaru.

El dirigente principal de esta insurrección era Julián Apasa, agricul-tor ycomerciante de coca y bayeta. A diferencia de Tupaq Amaru queera noble, Apasa no era kuraka, sino sólo un simple tributario «foras-

tero» del ayllu Sulikawi, en Sicasica. Diez años antes había recorridoel altiplano boliviano y peruano, organizando su movimiento, e inclusivellegó a entrevistarse con Tupaq Amaru, en Tungasuca. Se hacía llamarTupaq Katari, tomando parte de los nombres del cusqueño Tupaq Amaruy del chayanteño Tomás Katari, para significar la unidad del movimientorevolucionario andino.

Las motivaciones están contenidas en las declaraciones judiciales deGregoria Apasa, hermana de Julián, ante las autoridades españolas:

fue por los repartimientos de los corregidores, por las aduanas, por losestancos y otros pechos que se les cobraban que pretendían extinguir, qui-tando la vida a los corregidores, a los europeos y demás empleados parala exacción de dichas contribuciones. (Archivo General de Indias, Sevilla,AGI, Charcas 595, cit. por Imaña, 1973)

Las autoridades de la Audiencia de Charcas, alarmadas por los acon-tecimientos, nombraron urgentemente a don Sebastián Segurola, corregi-dor de Larecaja, como comandante militar de La Paz. Se formó una Jun-ta de Guerra. Segurola hizo acopiar víveres y fortificar la ciudad, aun-que sólo la parte española, excluyendo las tres parroquias de indios, yorganizó a los 23.000 habitantes de la hoya paceña.

El primer sitio se inició el 13 de marzo de 1781. Los Aymara blo-quearon las tres únicas entradas a la ciudad, suspendiendo el comercio

9. La lucha de un pueblo 503

y la provisión de víveres. Instalaron su cuartel general en la entradaprincipal, el Alto de La Paz. Tupaq Katari inspeccionaba desde allí asus tropas, armadas de hondas, piedras, palos, cuchillos, herramientasde trabajo y flechas encendidas. Vestidos con sus gruesas ropas de lanaovina, hombres, mujeres y niños organizados según sus ayllu, se movi-lizaban masivamente al son del pututu, incursionando inclusive hastaOruro y Puno. Atacaban sólo de día con enorme griterío y de frente,tratando de imponer su ventaja numérica ante la superioridad de lasarmas enemigas.

Segurola rechazó varios ultimátums enviados por Katari. En una delas . notas Katari exigía que:

mande recoger todas las armas, que están en nuestra contra, como son lasbombas escopetas todas las armas ofensivas ... Pues les advierto si e j e-cutando esto se hacen obedientes y leales , estoy Pronto a sosegarme y nohacer operación , no porque mi ánimo era acabar del todo y volverlo todo

losen ceniza . , , todas las entradas se 'abran ... Y así a todos los europeosy lospondré en sus caminos Para que se manden a mudar a sus tierras ,

criollos quedarán Surola,perdonados por siempre. Carta de Katari a Se9-IV-1781.

Los Aymara necesitaban a los criollos para el manejo de la artilleríacapturada, pero éstos disparaban las piedras deliberadamente desviadas.Conductas como éstas fueron cambiando la actitud de Katari hacia loscriollos.

Mientras tanto, contingentes amaristas que se replegaban del Cusco,encabezados por Andrés Tupaq Amaru, de diecinueve años, sobrino deTupak Amaru, y otros Kataristas dirigidos por Gregoria Apasa, hermanade Julián, habían empezado el sitio del pueblo de Sorata [Surit'a] , alnorte de la ciudad de La Paz. Después de noventa y dos días de cerco,los rebeldes soltaron violentamente las aguas de una represa construidapor ellos, arrasando completamente las defensas del pueblo.

A principios de julio, el comandante Ignacio Flores y sus tropas, des-pués de haber derrotado a los rebeldes de Chayanta, llegaron a Sicasica,donde rompieron el cerco de los regimientos de Tupaq Katari. Al llegara la ciudad de La Paz, algunos Aymara, tratando de obtener el perdón,entregaron a las tropas de Flores a Bartolina Sisa, esposa de Tupaq Kata-ri. También entregaron a su amanuense, el mestizo Juan Hinojosa.

Flores resolvió salir el 4 de agosto en busca de nuevos refuerzos. In-mediatamente las fuerzas Aymara reocuparon sus antiguas posiciones ydesde el 5 de agosto hasta el 15 de octubre cercaron por segunda vez laciudad. Los choques continuaron. En agosto llegó a El Alto una parte de

504 Vida social }► política

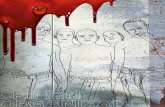

.LtI. A 9. 1 . _.Tilp q katart y Bartolina Sisa . Boceto de Mario Vargas Cuéllar paraa.A.ta Campaña ''Alfabetización y Educac ión Popu lar , 1984, Al fondo la

^ Nacional de awiphala o bandera A ymara.

9. La lucha de un pueblo 505

se alejaba del cerco para enfrentarse con las tropas españolas que seaproximaban a romper el cerco. Además, Bartolina Sisa dirigió variosataques a los suburbios de la ciudad.

En su juicio, Julián Apasa declaró lo siguiente sobre su esposa:

que su muger Bartolina Sisa, nominada la virreyna, contribuía a las funcio-nes del alzamiento haciendo sus bezes por los casos de su ausencia... sinque le conste hubiese muerto a nadie, pues antes bien yntercedía, y quitabaa los Yndios aguerridos de las manos del Confesante y de los Yndios, porsalvarles la vida. (Archivo General de Indias, Sevilla, Charcas 595, cit. porImaña, 1973.)

Sisa, que incluso llegaba a sustituir a su esposo, Julián Apasa, cuando él

de Tupaq Amaru intentó repetir su hazaña, inundando La Paz. La nochedel 12 de octubre la represa reventó prematuramente, arrasando apenaslos puentes y, algunas casas ribereñas del río principal.

Cabe destacar el rol dirigente de las mujeres Aymara como Bartolin,^.

los ejércitos derrotados de Tupaq Amaru, quien, en mayo de 1781, habíasido ejecutado en la plaza de Cusco. Perseguidos por las tropas coloniales,los fugitivos grupos amaristas habían llegado a La Paz, donde el sobrino

demuestra la siguiente carta a Andrés:en las luchas y fue un eficaz apoyo para su hermano y su esposo, como

' Amaru el sitio y arrasamiento de Sorata. Vistió varias veces ropa de varónGregoria Apasa, hermana de Julián, dirigió junto a Andrés Tupaq

ria TuPacatara. (Archivo General de Indias, Ima-Buenos Aires 319, cit. enM

na 1973,

Señor. Beso la mano de Vuesamerced. Su humilde servidora --Dona Grelyo-cache y octubre dits y nueve de octubre de mi setecientos unoochenta yY calzeta is , y nter ruego al Señor lo guarde muchos anos de esta suia Amudad 'aderopabanca, que se compone de una camisa, con sus medias ,

estar Pues estraño mui mucho de su amable compañía; remeto unaamante Señor me imparta qu hemosando se ha de venir , o en 1a forma que

uesamerces Y reciba lo trivial del canino y Vuesa Merced como ml muiremito dies siete ros unas que las mande ha er biar aY q s a mano para emmerced al recivo de esta toda nidsa a.. , Mi muy benerado taito de mi alma ,

Mui benerado Señor de toda mi estimación y aPrecio deseo a Vuesa

Cuando los sitiados estaban a punto de entregarse a los Aymara,;llegaron 10.000 soldados comandados por José Reseguín, quien había de-rrotado alos focos rebeldes del sur peruano y del norte paceño. TupaqKatari se replegó inicialmente, dejando libre la entrada principal. Des-pués, derrotado por Reseguín, huyó a Peñas para reorganizar sus com-batientes. Andrés Tupaq Amaru también se retiró a Peñas, luego a Azán-

0

506 Vida social y Política

garo (Perú), dejando el mando a Miguel Bastidas, cuñado de TupaqAmaru.

Los españoles optaron por la pacificación, obligados por la cercaníade las tropas británicas al continente y por la crítica situación del tesororeal, que bajó sus ingresos en las haciendas y obrajes. Miguel Bastidasaceptó tal pacificación, pero fue capturado en el campamento realista.Tupaq Katari, desconfiado, no se presentó. Los españoles tuvieron querecurrir a Tomás Inka Lipi, de Achacachi, para ubicar el refugio de Ka-tar ycapturarlo. Fue rápidamente juzgado y condenado a ser descuarti-zado por cuatro caballos, en Peñas, el mes de noviembre de 1781. Algu-nas partes de dicho fallo decían:

debo condenar y condeno al dicho Julián Apasa (alias) tupacatari, en penaordinaria de muerte.., y que asido por unas cuerdas robustas sea descuar-tizado por cuatro caballos... hasta que naturalmente muera, y hecho seatransferida su cabeza a la ciudad de La Paz...

La mano derecha en una picota... a su pueblo de Ayoayo... la siniestraal pueblo capital de Achacachi... la pierna derecha a los Yungas y cabecerade Chulumani y la otra al de Caquiabiri de la Pacajes... (Archivo Generalde la Nación Argentina. Revolución de Oruro. Leg. 1, Expediente 8, «Tes-timonio de las confesiones del reo Julián Apasa, alias Tupa Catan», cit.Lewin, 1967:524.)

Muerto Tupaq Katari., Segurola y sus soldados se dedicaron a exter-minar atodos los familiares y otros líderes de la insurrección. Además,saquearon e incendiaron las comunidades rebeldes. Igualmente, en el Perúlas tropas dirigidas por el mariscal de campo José del Valle atacaron laspoblaciones Aymara sopechosas de haber apoyado a Tupaq Amaru yTupaq Katari, asolando las regiones de Juli; Puno, Pomata, Chucuito ellave.

5. Frente al colonialismo republicano

a) Aymara y la Independencia criolla

Sobre los efectos de las insurrecciones de 1780-1783, la crisis minerade Potosí desde 1800 y la creación del Virreinato de La Plata (1776) queminaba el poder de la Audiencia de Charcas, se fue conformando el pro-yecto revolucionario de los criollos. La ocupación napoleónica de Españaprecipitó el estallido revolucionario y los criollos, simulando defender alrey español Fernando VII, encabezaron la insurrección.

En La Paz, el 16 de julio de 1809, los insurrectos sustituyeron a laautoridad colonial por una Junta Popular en la que participaban líderes

507

EL KHARI S IRI Y LOS AWKI-AWKI

(Relato de VÍCTOR OCHOA)

Frente a tantas in justicias cometidas por parte de los mistis apro-ymara hemos tenidovechándose del poder que está en sus manos los A

de las luchas es a través deque reaccionar de muchas maneras. Unamedio de dichos y pen-las leYendas cuentos mitos creencias y por

samientos AYmara, con el fin de satirizar o hacer notar la inhumanainjusticia que realizan los mistis .

El Kharisiri

harisiriDentro del pueblo AYmara existe un personaje llamado kdegollador o extractor de sebos ) . Es un hombre que sabeo Iik tchirt

leer y un librito de rezos y oraciones especia lesescribir. Mane ja Yla magia negra, que ha recibido de las enseñanzas del cura. Inclusose dice que los curas proporc ionan unas maquinitas modernas con as

r c ex traen el sebo humano sin que se noten rastros. Estaque los khar 's 'r isobre el riñón para extraer elmaquinita se coloca encima del hígado , '-'

mistiskharisiri son lossebo . Las personas mas indicadas para serlos curas, y los que trabajan con los curas.que saben leer y escribir ,

AYmara en lugares alejados, en lakh i are se acercan a losEstos ar s-viaje . El tiempo mas propicio es el mes de agosto. Su prenoche en el

sencia se nota claramente por las malas ganas, y el profundo sueño,miedo aveces los cabellos se paran como crestas ) , porque de repente

, de un momento a otrocruza en el camino algún animal . Entoncesrisiri para realizar suslugar. Estos khauno resulta durmiendo en e

L, Perros, burros, o ga-actos de maldad, toman forma de animales comotos. Para hacer dormir unas campanillas pequeñas rezos, oraciones que ésta pierd anes es eciales otros medros ue atraen el alma hastap Y q

i puede extraer el seboa. Una vez dormida , el khariscruermsent idosin ningún problema.

Este sebo humano d icen que vale bastante dinero y se empleaengrase de maqui-ara la fabricación de jabones especiales, para el

en la confección de los Santos Oleos.naras y

El baile Awki-Awki

La danza awki-awki (v iej o-v iejo o v iej itos ) representa a los eminen-'tes del coloniaje,lizante de la épocacomo un acto rldlcutes e J

y explotaban mu-dicen que los señores españoles maltratabanor uechoporque

les. Entonces, comoburla de los naturales.q a los Amara y hacíanAy-r el aspecto de los eminentes españoles, tuviereaccion y para

ron n que crear la danza awki-awki.

s n

!p

n

708

Actualmente la vestimenta de 1a 'danza a kc-w awkc consta de unachaqueta con manga larga , cuyos faldones están partidos en varasartes llevan adornos; calzones cortos mu abonbachados quepartes Y ^ y se

ajustan debajo de la rodilla: éstos se hacen de la s polleras Y debenser de dos colores uno para cada pierna; medias largas , tej idas de lanade oveja ,; botines ridículos hech os de cuero de ovej a;^ una careta conbarba larga y nar iz puntiaguda un sombrero de copa de anchas alas ;en el cuello va sujetada una bola de trapos que se desliza hacia 1aespalda debajo de la chaqueta. Esta es la que forma la joroba . Luegolleva un bastón mu torc ido en una de las manos en la otra un pa-ñuelo de color claro.

La coreografía consta de tres pasos hacia adelante y tres sal ti toshacia atrás con los p ies juntos; a veces estos pasos varían de acuerdoal compás de la música . Con los bastones torcidos golpean al suelosegún la cantidadrdad de pasos que dan. Danzan tratando de tener exPe-riencia mirando hacia los costados 3' cantando sus recuerdos del pa-sado. Generalmente , entran bailando en do f i las ,s avanzan hacia ade-lante con pasos lentos y ligeros . A med ida que bailan realizan cruces ,círculos y otras formas Aveces elevan los brazos hac ia el alto comoim p lorando la muerte; se tocan la cadera y la cintura en actitud desufrir achaques de vejez;z• también se tocan ta cara simulando limpiarseel sudor. Su canto consta del siguiente es tribillo :,

Awkiñas ch'amawa,taykañas ch'amawawaYnitu 9'ax 4'ax q'ax.

Ser viejo es difícilser vieja es difícilser loven fuerte fuerte fuerte.

Aymara como los mallku Gregorio Rojas de la comunidad de Warisat'a,Francisco Figueroa de Chirka (Yungas) y Juan Manuel Cáceres. Ellosinfluyeron en la anulación jurídica de los tributos y servicios personalesgratuitos.

En Puno (Perú), ciudad con la que La Paz tenía un fuerte intercam-bio comercial, el gobernador Quimper ordenó el cobro adelantado de lostributos, pero los Aymara peruanos ya se habían sublevado y controlabanlos caminos entre La Paz, Puno y Potosí, argumentando que «ya no eratiempo de obedecer». Sin embargo, la superioridad de las tropas españo-las les obligó a replegarse.

De todos modos, la participación Aymara en las luchas de la Inde-pendencia, adiferencia del levantamiento de 1780-1783, está llena de in-decisiones. La razón es fácil de entender. En 1780 se trataba realmente

La lucha de un pueblo 509

e un proyecto propio, liderado por gente Aymara y Qhishwa. Buscóel apoyo de criollos y mestizos; pero éstos, en última instancia, se ple-garon alos españoles contra la «indiada». Sólo treinta años más tarde.cuando esta experiencia seguía aún muy viva; los criollos hablan de in-dependencia ybuscan el apoyo de los mismos indios . Los que poco anteshabían sido tan duramente reprimidos, ¿qué podían pensar de este pro-yecto criollo? La actitud concreta dependió en cada caso de las actitudesque, a su vez, tomaron los diversos dirigentes criollos: Pedro DomingoMurillo había participado en la campaña de represión contra las huestesde Tupaq Katari en Peñas; Castelli, jefe de( ejército auxiliar argentino,toleró abusos de la tropa a su paso por el altiplano, por 1o que durantesu retirada las comunidades Aymara se levantaron contra él. Pero, porotra parte, estas mismas comunidades colaboraron con entusiasmo con elmestizo Juan Manuel Cáceres, que había sido soldado de Tupaq Katari;bajo su dirección en 1811 hicieron un segundo cerco de La Paz. Asimismo,las comunidades Aymara y Qhishwa apoyaron muy eficazmente a algunosde - los guerrilleros patriotas, como Chinchilla . en los valles de Inquisivi yAyopaya y Esteban Arze, colaborado por los ayllu de Tapacarí.

Después de más de una década de guerra, el 28 de julio de 1821 fuecreada la República del Perú, y el 6 de agosto de 1825, la de Bolivia. Sinembargo, al nivel interno ambos países permanecieron con la misma es-tructura colonial anterior, aunque en lugar de los españoles subieron loscriollos. Pese a los pronunciamientos retóricos hechos en los primerosmomentos de la gesta libertaria, Aymaras y Qhishwas fueron todavíapor muchos años el sostén de la economía de los nuevos países. Aporta-ron casi la mitad del presupuesto nacional, llegando en algunos departa-mentos de Bolivia al 70 por 100 de los presupuestos departamentales, su-perando el total aportado durante la administración española. Este aporteconstaba de la contribución indigenal, diezmos y primicias. Un 20 por 100provenía de las utilidades de la plata, su exportación y acuñación, y el30 por 100 restante de otros impuestos. Además, los Aymara de ambospaíses debían tributar en especie y en trabajo, prestando servicios perso-nales gratuitos en las haciendas, parroquias, cuarteles y casas particulares.

En la segunda mitad del siglo xix, tanto en Bolivia como en el Perú,el Estado empezó a recibir mayores ingresos de otras fuentes, como lanueva minería de la plata en Bolivia o la exportación de guano y lana enel Perú. El Estado ya no dependía tanto de las contribuciones indigenales,y como resultado el despojo de tierras de comunidad se intensificó, cau-sando insurrecciones locales y regionales Aymara. En Bolivia la super-ficie ocupada por las comunidades originarias al nacer a la vida republi-cana correspondía aproximadamente ados tercios del total; ciento vein-

510 Vida social y política

ticinco años más tarde, en vísperas de la reforma agraria, apenas repr e-sentaba un quinto del total. Según Antezana (1970: 37, 118), las ha-

ciendas pasaron de 300 a unas 4.000 en cuatro décadas del siglo xtx. Enla región puneña del Perú, las 703 haciendas en 1879 crecieron a 3.219en 1915 (Quiroga, 1915: 64-69).

b) Despojos y rebeliones en Bolivia

En Bolivia, la primera época de rebeliones Aymara se inició debidoa la disposición del gobierno del general Melgarejo, representante de loslatifundistas, que declaraba al Estado dueño de todas las tierras comu-nales y, por tanto, hábil para venderlas. Sólo reconocía a los comunarios« propietarios con dominio pleno» si pagaban una suma para consolidarsu propiedad (Decreto del 20-III-1866). Hubo una plazo de sesenta días,ficticio e irreal en un país sin caminos ni telégrafos, y con una élite ávidade obtener . esas tierras. En el lapso de dos años, 1869 y 1870, se habíanrematado en subasta pública casi 400 comunidades. Como los compra-dores eran acólitos del régimen y familiares del presidente, no pagaronen efectivo, sino en valores fiduciarios y pagos nominales. El Banco deCrédito Hipotecario de Bolivia prestaba dinero para esas compras bajo tahipoteca de las mismas comunidades.

Una muestra de la mentalidad de esa época es el «Proyecto de Re-partición de tierras y venta de ellas entre los indígenas», presentado alPoder Legislativo por el parlamentario latifundista José Vicente Dorada,que opinaba así:

Arrancar esos terrenos de manos del indí gena ignorante y atrasado sinmedios capacidad y voluntad para cultivarlos ;arlos • Y Pasarlo s a la emprende-dora, activa e inteligente raza blanca ávida de p rop iedades y fortuna llenade ambición y necesidades es efectuar la conversión mas saludable en elorden social Y económ ico de Bolivia... Arrancarla de poder del indígena es

a é s te de obre miserable en colono ricoconvert ir prop ietario p y y acomodado; porque co n t inuando apegado a la tierra q Jue enajenó como proPietariárla cu lti vara como arrendero del nuevo dueño que siempre necesitará deél. Dorado 1864:11.

El pueblo Aymara reaccionó y el gobierno envió a las tropas dirigidaspor el general Leonardo Antezana a reprimir a los insurrectos. En SanPedro de Tiquina murieron más de 600 Aymara (junio de 1869). En Way-chu, frontera con el Perú, masacró a más de 100 Aymara (enero de 1870)y otra vez (agosto del mismo año) a más de 400. En Ancoraimes [Janq'vLaymi] y Taraco [Taraqu] , a orillas del lago Titicaca, asesinó casi 2.000

personas.

. La lucha de un pueblo 511

Hasta que en 1871, 20.000 Aymara se organizaron apoyando al gene-ral Agustín Morales, hacendado yungueño, para derrocar a Melgarejo.Miles de Aymara rodearon la ciudad de La Paz para impedir el retornode Melgarejo, que huyó al Perú. El nuevo gobierno declaró nulas las ven-tas de tierras, pero ningún hacendado lo acató, y en todo caso fue unatregua momentánea, pues en el fondo melgarejistas y antimelgarejistaspensaban igual con relación al «atraso» que significaba la sobrevivenciade las comunidades.

El segundo período de las rebeliones Aymara tiene su origen en laLey del 4-10-1874, que disponía la sustitución de la propiedad comu-nal, respetada inclusive por la administración colonial, por la indivi-dual. Desconocía jurídicamente la existencia de la comunidad o ayllu,pero otorgaba poder para que los comunarios vendan sus tierras ampa-rados por los títulos de propiedad que el gobierno les entregaría. Concierta demora inicial, debida a la crisis y subsiguiente guerra del Pací-fico (1879), se instalaron Mesas Revisitadoras que deslindaron, amojona-ron límites y dieron títulos de propiedad, pero en la mayoría de los casoslas comunidades acabaron en manos de compradores no campesinos, alia-dos de los revisitadores. A partir de 1880 este despojo de tierras comu-nales se hizo masivo. En sólo dos años, 1895 y 1896, hubo más de 100levantamientos locales, sobre todo en las comunidades ribereñas del lago.La mayoría - fue de resistencia al despojo de tierras. Con frecuencia secombinaba con el ataque de colonos de haciendas incitados por sus pa-trones contra comunarios para ampliar los dominios de los terratenientes.

Despojos y rebeliones en el Perú

En la zona Aymara del Perú también hubo expansión de las haciendasagrícolas y de las propiedades laneras. Esto agravó el conflicto entre pue-blos intermediarios y las comunidades productoras.

El año 1866 el presidente Cáceres dictó la Ley de DescentralizaciónFiscal, facultando a las municipalidades el cobro de las contribuciones eimpuestos. Los abusos se agravaron por la violencia del cobro, causandoen Puno el estallido de una sublevación contra las contribuciones y con-tra sus ejecutores. Por las estrechas relaciones comerciales incluso fami-liares, puneños y bolivianos fueron tomando contactos para ampliar elmovimiento, aunque sin haberlo logrado por la intervención militar.

En noviembre de 1867, comunarios de los alrededores de Huancanése enfrentaron con las tropas militares peruanas. Derrotados los Aymara,llegaron a Puno, ocupándola brevemente, hasta que fueron desplazadospor los militares que asesinaron a todos los prisioneros Aymara.

yS

I

5 1 2 Vida soci al y pol ítica

Los hacendados, debilitados por la crisis de la guerra del Pacífico(1879) entre Bolivia, Perú y Chile, atacaron las tierras comunitarias. Aestos factores se añadía la secular contribución indigenal cobrada semes-tralmente yque fue el «recurso de guerra». Se explotaba el servicio gra-tuito de los Aymara en «labores y faenas de bien común» o el «impuestode (a República», como las llamaba la ley peruana.

En 1896, en llave, las 12 parcialidades de la región se sublevarontratando de tomar el pueblo con hondazos. Protestaban por el despojode sus tierras. Los vecinos del pueblo se refugiaron en la capilla hastaque los guardias nacionales y los militares sofocaron la rebelión. El mis-mo año, en Juli, siete ayllu que vivían de la explotación y comercializa-ción de la sal se rebelaron frente al monopolio estatal que imponía altasimpuestos a los productores. Los vecinos de Pomata, Zepita, llave y Des-aguadero, junto a los militares, derrotaron a los 500 Aymara que ha-bían intentado tomar el pueblo de Juli.

d) El movimiento de Pablo Zárate Willka en Bolivia

Pablo Zárate Willka, nacido en la comunidad Imill Imilla, en Sicasica,y líder de miles . de soldados Aymara, dirigió la insurrección más impor-tante de fines del siglo xix, que abarcó tres departamentos: en La Paz, laszonas del valle de Inquisivi y el altiplano de Sicasica; en Oruro, las regiones de Paria y Carangas, y en Potosí, la región de Chayanta y Charcas.Otros líderes destacados fueron Lorenzo Ramírez, en Inquisivi (La Paz);Juan Lero, en las provincias de Paria (Oruro) y Tapacarí (Cochabamba); .Feliciano Willka, en Chayanta (Potosí); Mauricio Pedro, en Sacaca (Po-tosí), y Cruz Mamani, en Sicasica (La Paz).

Al principio, el movimiento Aymara fue parte de un conflicto políticonacional. La naciente y dinámica oligarquía liberal de La Paz deseabaconsolidar su predominio económico -basado en las minas del estaño yhaciendas- con el traslado a La Paz de la capital, que hasta entoncesresidía en Sucre, sede de los conservadores sureños, que se sustentabanen las decadentes minas de plata y las haciendas. Los liberales paceñoslevantaron la bandera del federalismo para atraer a las conservadores, ysí conformaron un poder paralelo al gobierno del presidente FernándezAlonso. Además, los liberales contaban con el apoyo de las fuerzas Aymara que habían luchado junto al general Morales, expulsando a Melga-rejo, treinta años atrás. Los postulados del recién formado Partido Libe-ral , derrotado ilegalmente en cuatro elecciones presidenciales, habíanatraído cierta simpatía Aymara, demostrada en mayo de 1896, por másde 1 . 000 Aymara que llegaron a la ciudad de La Paz a saludar al cand i

-dato liberal, general José Manuel Pando, y darle su apoyo.

9. La lucha de un pueblo ^ 13

Pando aprovechó el descontento Aymara por el despojo de tierrasprometiendo a Willka hacer justicia. Los ejércitos Aymara fueron degran utilidad para los liberales porque conformaron una muralla de pro-tección ante las tropas gubernamentales, un eficaz sistema de informa-ción através de los chaski o mensajeros y fueron la punta de lanza delos enfrentamientos.

A fines de 1898, las tropas del general Fernández Alonso saquearone incendiaron las comunidades rebeldes, asesinando a centenares de Ay-mara con la justificación de que el «único indio bueno era el indio muer-to». Pero en enero de 1899 los regimientos de Pando y Willka lo derro-taron en Cosmini, Ayoayo [Jayu Jayu] y Corocoro. Después Willka y sussoldados prosiguieron la lucha por sus propios objetivos, castigando atodos los patrones, vecinos y autoridades abusivas en general, conserva-dores oliberales. Ejecutaron en Mohoza a los soldados de un regimientoliberal que habían sido sorprendidos cometiendo abusos en las comuni-dades.

A mediados de abril de 1899, en Peñas (Oruro), Juan Lero, vincu-lado auna antigua familia kuraka de Tapacarí, había organizado unauténtico gobierno indio integrado por él como presidente, Ascencio Fuen-tes como juez, Feliciano Mamani como intendente, Evaristo Warigallucomo coronel y Manuel Flores como secretario. Ordenaron la destrucciónde todas las haciendas, la recuperación de las tierras usurpadas, convir-tiendo las haciendas en comunidades, el juzgamiento de las personas abu-sivas y de sus cómplices y la imposición del uso general del traje de ba-yeta.

Ante tales hechos, liberales y conservadores se unieron contra los Ay-mara. El presidente, general Pando, envió el Batallón Omasuyos a re-primir el gobierno Aymara de Peñas, donde asesinaron a los principaleslíderes. De vuelta a La Paz, masacraron a los Aymara rebeldes de Urmiri.El gobierno envió más regimientos a los focos rebeldes aún existentes.Los jefes Aymara fueron encarcelados y fusilados. Zárate Willka fue juz-gado dos años por la ejecución de Mohoza y se le aplicó la ley de fuga(abril de 1902). Sus tierras pasaron a formar parte de las propiedades per-sonales de Pando.

Los nuevos amos liberales constituidos por mineros del estaño y dela plata, terratenientes, industriales y comerciantes, ávidos de tierras, ol-vidando la promesa hecha pocos años antes, asaltaron las comunidadesAymara. Instituyeron la mercancía tierra, por la que la «venta» de co-munidades ascendió vertiginosamente. Modernizaron la administración es-

514 Vida social y política

tatal, secularizaron la educación pública y profesionalizaron las FuerzasArmadas. Un ejemplo de la naturaleza oligárquica minero-latifundista delos liberales, sus antecesores conservadores y los posteriores republicanos,fue el del dos veces presidente li^eral Ismael Montes (1904-1909 y 1913-191 7). Era el abogado de las minas del ex-presidente conservador Fernán-dez Alonso y del Banco de Crédito Hipotecario, propiedad del industrialminero Patiño. También era accionista del periódico «El Comercio», due-ño de la mina Kimsa Cruz y propietario de extensas tierras en la penínsu-la de Taraco, en La Paz. Cuando era ministro de la Guerra, en 1902, diola siguiente orden ante una sublevación Aymara en la provincia de Oma-suyos:

Res pecto a la actitud manifiesta la indiada Y sique . encontrara masasnumerosas reunidas en actitud hostil sublevadas , las dispersara por mediode las armas. .. La tropa debe marchar llevando cien tiros por Plaza... Silo que no es de esperar , llegara el caso de ser im prescindible hacer usode las armas los disparos se harán con objeto de herir blanco seguro , pro-hibiendo todo disparoo is aro de simple fogueo o alarma que no hace otra cosaque amenguar el respeto que debe tenerse por la fuerza publica. Firmado :lsmael Montes Mi n i stro de guerra. (C i t. en Antezana 1976:35-36. )

En pleno gobierno liberal (1899-1920), los Aymara continuaron re-sistiendo la invasión latifundista del poder rural establecido que sofocabalas rebeliones con cárceles y asesinatos. Así, por ejemplo, en 1915, loscomunarios de Chayanta y Pocoata se sublevaron resistiéndose al cobrode la contribución indigenal. Ese mismo año, las comunidades de Pataca-maya y Maquelaya [Patak Amaya, Nlagilaya] fueron atacadas por colo-nos de haciendas instigados por sus patrones. Tres años antes, ex-comu-narios de Chhuwa habían atacado la propiedad «El Escalón», a orillasdel lago. En 1916,. los comunarios de Caquiaviri se sublevaron para recu-perar sus tierras arrebatadas en 187 4, mientras que los comunarios dePacajes, Omasuyos y Larecaja se resistían a trabajar, apropiándose de lasco sechas. Pero siempre el ejército reprimía estos levantamientos, sofocán-d o l os. Destacan también la movilización de los comunarios de Aroma,Lo a yza, los Andes y Pacajes. En 191 4, después de haber empezado contrámites pacíficos, se enfrentaron al gobierno. El epicentro era Corocoro,región en la que 80.000 hectáreas se habían convertido en haciendas.

El pueblo Aymara prosiguió su lucha frente al gobierno republicanoen la década del 20. Los ayllu de iVlachaca [Machaga] se movilizaronpara evitar el as -alto de las revalorizadas tierras aledañas al ferrocarrilLa Paz-Guaqui. La muerte de dos comunarios por sed y hambre despuésde varios días de encierro en el corregimiento hizo estallar la rebelión

9. La lucha de un pueblo 515

Aymara. Los sublevados, en la madrugada del 12 de marzo de 1921,incendiaron el pueblo de Jesús de Machaca y ejecutaron públicamenteal corregidor. El gobierno envió 1.200 soldados que saquearon los ayllu

rebeldes, asesinando a muchos hombres, mujeres y niños. El presidenteque ordenó esta masacre fue el doctor Bautista Saavedra, dueño de ha-ciendas y ex-abogado de los Aymara juzgados en el caso Mohoza de 1899;antes de llegar al poder había buscado también el apoyo de las comuni-dades Aymara, prometiendo protegerlas. Otra sublevación anterior a laguerra del Chaco fue la de Chayanta (Potosí) en 1927, donde los colonosy comunarios mataron a los hacendados, exigiendo la devolución de sustierras. En un momento llegó a movilizar a Aymaras y Qhishwas de tresdepartamentos. Una feroz represión militar, que usó la aviación por pri-mera vez, masacró a más de 100 personas. Pero el movimiento fue eficazen frenar la expansión de la hacienda en esa región.

o El movimiento de Rumi Maki en el Perú

A principios del siglo xx ocurren las sublevaciones Aymara Qhishwade Pomata, Chucuito, Huancané y Azángaro, dirigidas por el mayor Teo-domiro Gutiérrez- Cuevas, e( Rumi Maki (mano de piedra en Qhishwa).Buscaban recuperar sus tierras; hablaban de restaurar el Tawantinsuyu.Gutiérrez, ya en 1904, como subprefecto de la provincia de Chucuito,había abolido los trabajos gratuitos para las autoridades políticas, judicia-les yeclesiásticas, enfrentando las protestas de los vecinos de los pueblosmás importantes como Juli, llave, Pomata y Yunguyo. El nuevo gobier-no de Serapio Calderón lo destituyó de su cargo e inmediatamente losvecinos restablecieron la servidumbre, provocando la masiva protesta delos Aymara de Pomata, que rodearon el pueblo, cortaron el hilo del telé-grafo y, encendiendo fogatas en las noches, atemorizaban a los vecinos.Un destacamento de soldados salió de Puno a bordo del vapor «Yapura»para sofocar la rebelión. Después del enfrentamiento vecinos y militaresrecorrieron las comunidades capturando a los cabecillas Aymara y arrean-do todo el ganado.

Gutiérrez reapareció en el distrito de San Antón, provincia de Azán-garo, donde instaló su cuartel general. Allí organizó un ejército de Qhish-was y Aymaras armados de escopetas, carabinas y dinamitas. El gobier-no de José Pando envió inmediatamente destacamentos represores deArequipa, Cusco y Puno. A fines de 1915, más de 1.000 Qhíshwa yAymara, encabezados por Rumi Maki, al compás de pututus, cornetas

y tambores, atacaron varias haciendas como, las de Atarani y San José,donde fueron derrotados por los contingentes concentrados de varias ha-

i

5 1 6 Vida social y Política

ciendas vecinas. Las tropas militares masacraron a todos los sobrevivien-tes rebeldes. Rumi Maki, después, desapareció misteriosamente; muchosQhishwas y Aymaras creen que no ha muerto y que volverá para suble-varse con ellos.

Entre 1921 y 1 . 923 surgieron otras rebeliones locales en Huancan é ,Puno y Moho contra los latifundistas y comerciantes. En 1923, los comu-narios de Wanchu crearon un pueblo netamente Aymara, paralelo al mes-tizo de Huancané , , llamado Wanchu Lima por referencia de la capital delPerú. Pero los vecinos de Huancané, para aplastar esta iniciativa, insti-garon alos wanchulimeños a sublevarse. Cuando éstos rodearon el pueblode Huancané, llegaron soldados de Puno, quienes destruyeron la iglesiay escuela del . naciente pueblo que había osado desafiar el poder estable-cido. Saqueron todos los víveres y ganado, asesinaron a los líderes y ex-pulsaron del lugar al resto. Las comunidades que habían participado enla fundación de Wanchu Lima fueron convertidas en hacienda.

6. Sindicatos para conquistar tierras y escuelas'

En los años 1920-30 las comunidades Aymara de Bolivia formaronuna importante red, olvidada por la historia oficial pero reconstruida porlos actuales historiadores Aymara. Sus mallku o autoridades comunaleslucharon . para consolidar la tierra comunal, amenazada por la expansiónde haciendas, y - para conseguir escuelas. En Warisat'a los mallku, apo-yados por el profesor Elizardo Pérez, superaron la hostilidad de las ha-ciendas del contorno y organizaron un sistema de escuela con núcleo yseccionales semejante a la marka y aytlu Aymara. Lamentablemente estainiciativa, pionera en el continente, fue desvirtuada por gobiernos poste-riores.

1 Para este período nos limitaremos al caso boliviano, que es más significativo.En el Perú la era de los grandes levantamientos y rePresiones 1q ue caracterizó ladécada 1 915 - 1925fue cediendo paso hacia otra consolidada principalmente a partirde 1932, después de la caída de Leguía y la instauración de las nuevas oli garquíasciviles . En la región lanera del Sur andino Que incluye el área A Ymara el fenó•meno principal es la expansión del latifundio para compensar la baja general en elprecio de la lana. En estas haciendas surgen los primeros sindicatos cam pesinos,cuya principal preocupación son las reivindicaciones laborales: a diferencia de loscolonos bolivianos los peones de la lana sí recibían salario. Esta menor movilizacióna partir de los años treinta no quiere decir que desaparezcan los conflictos y le•vantamientos . Sigue habiendo muchos, pero éstos tienen características más locales.Por el treinta y de nuevo en torno a 1945, los A Ymara deejemplo, en la década delChucuito y los Q hishwa de Azángaro se enfrentaron violentamente con los ha•cendados.

9 . La lucha de un pueblo 5 17

El sindicalismo campesino nació algo más tarde, al influjo del cre-ciente movimiento sindical urbano y minero. El pueblo aymara adoptóesa forma organizativa, amalgamándola con sus direcciones tradicionales,para luchar por la conquista de tierras y escuelas, apoyado por gruposde obreros, artesanos y profesionales.

El conflicto bélico con el Paraguay (1932-1935), llamado guerra delChaco, inició esta etapa histórica, que desembocó en la insurgencia po-pular de 1952 y la consiguiente reforma agraria de 1953. La depresiónde la economía mundial y la guerra habían desnudado en Bolivia la de-cadencia de los grupos dominantes y mostraron las grandes injusticiassociales. El pueblo y principalmente los combatientes de las trincherasdel Chaco fortalecieron un proceso de convergencia nacional de milita-res, profesionales, obreros, artesanos y campesinos Aymara Qhishwa•

Después de la guerra resurgió un renovado pero fuerte movimientosindical urbano de obreros y artesanos que trataron de conectarse con latradicional lucha Aymara Qhishwa de recuperación de las tierras arreba-tadas. El movimiento popular -que irá contando con nuevos instrumen-tos políticos, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),el Partido Obrero Revolucionario (POR) y el Partido de la Izquierda Re-volucionaria (PIR)- tuvo una larga lucha, que culminará veinte añosmás tarde, al vencer a la élite minerolatifundista en la insurrección del9 de abril de 1952, logrando la nacionalización de las minas, la reformaagraria, el voto universal y la reforma educativa.

El origen del sindicalismo campesino se debió a la iniciativa del pue-blo Qhishwa. En 1936 fue fundado el primer sindicato para lograr tie-rras yescuelas en la hacienda Ana Rancho (Ucureña, Cochabamba), pro-piedad de las monjas de Santa Clara. El mismo año se fundó el segundosindicato y otra escuela rural, en Vacas, también en Cochabamba. Fue-ron también Qhishwa los primeros congresos «indigenales», reunidos enSucre en 1942 y 1943. En ellos acordaron efectuar huelgas de brazos caí-dos, osea, se rehusaron a realizar los trabajos agropecuarios en protestapor los abusos cometidos por los hacendados y buscando la recuperación

de tierras.En las zonas Aymara el dominio aún fuerte de los terratenientes difi-

cultaba cualquier organización independiente. Sin embargo, - hacia el año

de 1943 los primeros sindicatos Aymara se habían unido a la huelga debrazos caídos. La Sociedad Rural Boliviana (SRB), organización nacio-nal de los latifundistas, expulsó de sus haciendas a muchos colonos re-beldes con la intención de frenar la movilización sindical. Pero ésta siguióadelante debido en parte a que el sindicato era el nuevo nombre de laorganización comunal y su correspondiente instrumento de dirección.

5 1 8 Vida soci al y pol ít ica

En el contexto de esta agitación rural en 1943, el gobierno oligárquicofue desplazado por una alianza militar-civil de serias contradicciones in-ternas, encabezada por el mayor Villarroel. Por una parte, el nuevo go-bierno exhortó inútilmente a deponer las huelgas de brazos caídos, porlo que la SRB lo acusó de falta de autoridad. Por otra parte, y ante laspresiones que dentro de su gobierno ejercían los sectores progresistas,Villarroel convocó un Congreso Indigenal Nacional a ser realizado enfebrero de 1945. Para prepararlo adecuadamente, mediante decreto anu-ló la prohibición que desde las fiestas del Centenario de la Independen-cia (1925) impedía a los indios transitar libremente por la plaza y callescentrales de la ciudad de La Paz. Sin embargo, los otros sectores conser-vadores del gobierno lograron ir postergando dicho Congreso e influye-ron para que fuera exilado al Bras i l el principal dirigente campesino dela comisión organizadora. Con todo, los activistas del MNR se movili-zaron por el país tratando de reclutar delegados adictos al gobierno, y porfin ,- el 11 de mayo de 1945, se inauguró el I Congreso Indigenal. Variosdelegados, como los de Ayopaya (Cochabamba), viajaron a pie más de400 kilómetros, eludiendo los controles de sectores conservadores. Asis-tieron también representantes obreros y el presidente Villarroel como in-vitado. Después de cinco días de deliberaciones fueron aprobadas algu-nas medidas convertidas en decretos gubernamentales: primero, se su-primieron los servicios gratuitos, como el porgueaje, la mita y el posti-llonaje; segundo, se obligaba a los propietarios a crear escuelas en sushaciendas, y, tercero, se organizó una comisión encargada de redactar elCódigo de Trabajo Agrario, organismo yue sirvió al gobierno para eludirlos reclamos más importantes de los delegados. Pero estos decretos notocaban el radical problema de la propiedad de la tierra, ni siquiera pro-hibían los trabajos agropecuarios gratuitos de las haciendas.

Inmediatamente la SRB desató una feroz campaña de condena de lasmedidas acordadas. El pueblo Aymara respondió con un masivo desfilede 3 . 000 campesinos por las calles de La Paz en defensa de los decretosy de apoyo al gobierno. Pero en vista de que dichas disposiciones no eranacatadas y que sólo quedaban en el papel, la Federación Agraria Depar-tamental de La Paz, sector campesino de la Federación Obrera Local(FOL), movilizó sus emisarios por las haciendas reanimando la organi za-ción sindical y la reanudación de la hue lga de brazos caídos.

En julio de ] 946 la oligarquía volvió al poder, ahorcando a Villarroelen un farol de la plaza principal de La Paz, y desató una sangrienta re-presión contra los colonos huelguistas. El pueblo Aymara, aliado con elQhishwa, respondió con una movilización nacional dirigida por el Comi-té Nacional Indígena. Los dos focos de resistencia estaban uno en zona

9. La lucha de un pueblo 519

Qhishwa, en Ayopaya, y otro en zona Aymara, alrededor del lago Titicaca,dirigido por sindicatos recién organizados y combativos como la UniónSindical de Labriegos de Aykachi (provincia Los Andes de la Paz), crea-da en noviembre de 1946 y ampliada después como Consejo Sindical dela provincia Pucarani. Hubo enfrentamientos armados en Topohoco, Pu-canari, Caquiaviri, Ayoayo, Laja, Carabuco y haciendas cercanas a lasminas de Corocoro. En Aykachi se movilizaron miles de campesinos ar-mados, que fueron reprimidos por la policía . rural, y veinte dirigentes fue-ron residenciados en lugares aislados y tropicales; otros dirigentes fue-ron encarcelados en la isla Coati, en el lago Titicaca. El gobierno reforzólas guarniciones militares de Corocoro, Achacachi, Puerto Acosta, Via-cha y Guaqui yallanó la sede de la FOL de La Paz tratando de sofocarla rebelión nacional que durante casi un año puso en jaque a los hacen-dados. Los campesinos del país habían organizado sus direcciones depar-tamentales ynacionales como la Federación Agraria de Potosí, la de LaPaz y la Federación Agraria Nacional. El gobierno tuvo que recurrir atodos sus medios bélicos e inclusive a la aviación para sofocar esta insur-gencia. Arrestó a más de 250 líderes, residenciándoles en campos de con-centración tropicales. Sin embargo, . el movimiento campesino clandestinorealizó en Asanaques (Potosí) el III Congreso Nacional de Indígenasaprobando la «Tesis de Pachacamaj» y exigieron el cumplimiento de losdecretos del 15 de mayo, dictados por Villarroel .

El año 1951 se realizaron elecciones presidenciales en las que la can-didatura del MNR obtuvo la mayoría, pero no la suficiente como paraser elegido directamente, pretexto que aprovechó el presidente Urriolagoi-tia para entregar el mando de la nación a una Junta Militar, como últimorecurso para evitar el ascenso popular al poder. Ese fue el motivo paraque estallara la insurrección del 9 de abril de 1952 que derrocó a la Jun-ta Militar, estableciendo el cogobierno del MNR y la Central Obrera Bo-liviana (COB), máxima organización de los trabajadores.

El MNR era un partido populista y albergaba en su seno a sectoressocial y económicamente contrapuestos que desde la toma del poder (abrilde 1952) hasta la promulgación de la reforma agraria (agosto de 1953) sos-tuvieron una tenaz pugna por imponer sus intereses particulares. Por unaparte estaban los campesinos que junto a obreros y grupos nacionalistashabían luchado desde varios años atrás por conseguir tierras para quie-nes las trabajaban. Esta corriente tenía su expresión pol ítica en el alaizquierda del MNR y exigía una reforma agraria radical sin ninguna in-demnización asus antiguos propietarios. En cambio, los terratenientes,mimetizados ahora como «emenerristas», postulaban que el problemaagrario no era de tierras, sino de educación y de modernización, por lo

I c

I{

0

520 Vida social y Política

LÁMINA 9.2.-<La tierra para el que la trabela y el fusil para defenderla». Lemade la Reforma A graria de 1953 Central CarnPesina de Banduriri sobre San Pedrode Buenavista 1 .

que en ningún caso se debía tocar la propiedad de la tierra, sino crearmás v más escuelas.

El gobierno al principio sólo deseó poner en vigencia los decretos deVillarroel, aboliendo el pongueaje y creando escuelas; pero esta políticacentrista fue rebasada por las acciones revolucionarias de los colonos delValle Alto cochambabino, que, alentados por la victoria de abril, habíanexpulsado a los hacendados y ocuparon sus tierras, ejecutando una refor-ma agraria de facto. El gobierno del MNR, ante las presiones de la SRB;exigía a los campesinos devolver las haciendas ocupadas y volver a sustrabajos de colonos para normalizar la producción agraria.

Frente a estas iniciativas campesinas el gobierno se anticipó a la in-minente movilización de los colonos Ayrnara del altiplano. Organizó des-de arriba la Federación Agraria de La Paz, integrada por campesinadóciles; pero a pesar de esas medidas no logró evitar que las huelgas debrazos caídos cundan por el altiplano. Las presiones de la SRB atrasanhasta los primeros meses de 1953 la formación de una comisión que enseis meses debía entregar al gobierno un proyecto de reforma agraria. LosAymara, apoyados por el sector izquierdista del MNR y la COB, organi-zan milicias campesinas para frenar los abusos de los hacendados. Estasmilicias demostraron su fuerza en el primer aniversario de la revolución,

9. La lucha de un pueblo 521

cuando más de 15 regimientos, con unos 100.000 Aymara-soldados, des-filaron por las calles de La Paz. Habían abandonado moment áneamen-te sus campos, los arados y sus cultivos, viajando en camiones y muchosotros a pie, dos a cuatro días antes. Empuñando fusiles Mauser, demos-traron la firme decisión de acabar con las injusticias de las haciendas.

Finalmente, el 2 de agosto de 1953, en Ucureña (Cochabamba), allídonde había nacido el primer sindicato agrario, el presidente de la Repú-blica, ante una concentración de casi 100.000 delegados agrarios de todoel país, firmó el decreto de reforma agraria que disponía la expropiaciónde latifundios, la restitución a las comunidades de sus tierras arrebata-das, la abolición de los servicios personales gratuitos, el fomento a laagricultura y la colonización interna. Muchos latifundistas se las ingenia-

-ron para que sus propiedades no sean afectadas en su totalidad y seandeclaradas «propiedades medianas», quedándose con la mejor parte cul-tivable. La aplicación de la reforma tardó la década del '50 y en algunoscasos mucho tiempo más, debido a trámites burocráticos de los funciona-rios cómplices de los hacendados. De cualquier forma, los sindicatos tu-vieron un papel destacado en el proceso de afectación y repartición detierras.

A pesar de que la reforma agraria se redujo a una pura reparticiónde tierras, hirió mortalmente a la oligarquía latifundista y liber ó a milesde colonos Aymara y Qhishwa de las ignominiosas formas de explotación,En veinticinco años fueron afectados alrededor de 26.000 fundos, distri-buyéndose cuatro millones de hectáreas cultivables, beneficiando a másde 400.000 familias (Presencia, 2-VIII-1978).

Una vez logradas las tierras y creadas varias escuelas, los dirigentessindicales fueron alejándose de sus bases debido a la carencia de otrosobjetivos y cayeron bajo el control del gobierno, cuyos sectores políticosen pugna - los aprovecharon para fortalecerse y defender sus intereses.Así, se produjeron una serie de enfrentamientos entre campesinos, sobretodo a nivel de las organizaciones nacionales, departamentales y provin-ciales. Anivel intra-comunitario no hubo organizaciones sindicales para-lelas debido a que el sindicato agrario era la misma comunidad, aunquesí hubo enfrentamientos entre comunidades, muchas de ellas causadaspor problemas de linderos u otras razones disfrazadas de motivos po-líticos.

Los conflictos sindicales aparecieron sobre todo a partir de la segun-da gestión gubernamental del MNR (1956-60), cuando, al ser ejecutadala estabilización monetaria, el régimen procedió a marginar al sector deizquierda tanto de la administración estatal como de las direcciones sin-dicales, poniendo sus propios hombres de confianza. Así, por ejemplo,

522 Vida social y Política

en el altiplano paceño impuso a su ministro de Asuntos Campesinos comosecretario ejecutivo de la Federación Departamental y, a su vez, secre-tario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinosde Bolivia (CNTCB), creada en 1953.

Los conflictos, dependencia y manipulaciones fueron agravándose enaños siguientes, a medida que el propio gobierno del MNR sufría tam-bién sus propias divisiones y cada sector buscaba a su vez el apoyo desindicatos agrarios. Así, por ejemplo, en 1959-60 la división entre elMNR y el MNRA, más derechista, provocó enfrentamientos entre Ayma-ras como el de Yaricoa [Yari Q'uwa], donde murieron bastantes per-sonas . Poco después, en 1953, el rompimiento entre el sector centristadel MNR, liderizado por Víctor Paz, y el de izquierda, de Juan Lechín,provocó a nivel nacional dos congresos campesinos paralelos, y a niveleslocales conflictos violentos, como en la región Aymara de Achacachi. Alaño siguiente, en esta misma región, los conflictos se agrandaron aúnmás, reflejando la fragmentación mortal del MNR, que llevó al poder almilitar y ex-MNR Barrientos, inaugurando una era de gobiernos milita-res. Estos conflictos políticos nacionales ampliaban pequeños problemaslocales entre comunidades y llevaron a matanzas crónicas, represalias porvenganza, incendios . de comunidades, etc. En el Norte de Potosí estos ma-nipuleos se agravaron aún más, por montarse sobre los conflictos cente-narios de linderos entre ayllu, por un lado, y por otro por el deseo guber-namental de controlar militarmente a los poderosos y rebeldes minerosde Siglo XX. Si se fomentaba la lucha entre los ayllu, se tenía una exce-lente excusa para introducir la tropa junto al distrito minero. Así sedesató un grave conflicto, principalmente entre los ayllu Laymi y juku-mani, que se prolongó varios años y cobró centenares de víctimas. Enlas regiones Qhishwa, principalmente en el Valle Alto de Cochabamba,la situación se hizo tanto o más grave. De esta forma una situación su-mamente manipulada desde arriba desvió el potencial de lucha Aymaray Qhishwa hacia peleas internas que desangraban el movimiento, deján-dolo sin rumbo ni objetivos.

Cuando, en ] 964, el golpe del ex-MNRista general Barrientos des-bancó el decadente y dividido MNR e instauró una era de gobiernos mi-litares, éstos aprovecharon para sí la situación. Impusieron al campesi-nado el llamado Pacto Militar Campesino, estableciendo una relaci ón di-recta entre las Fuerzas Armadas y las comunidades y bloqueando cual-quier representación auténtica y autónoma a nivel regional, departamen-tal onacional, excepto aquella clientelista que proclama a cada presiden-te militar como líder único e indiscutible del campesinado. Esta manipu-lación, que no llegó a afectar a la organización comunitaria, fue desafiada

9 . La lucha de un pueblo 523

el año 1967 por unos campesinos, sobre todo Aymara, agrupados en elBloque Independiente Campesino, quienes expresaron su oposición a losintentos gubernamentales de imponer el impuesto único agropecuario.Esta organización no oficialista fue uno de los gérmenes de la lucha porconstruir un nuevo sindicalismo, representativo e independiente de los go-biernos después de la manipulación civil del MNR y militar de los últi-mos gobiernos.

El movimiento katarista en Bolivia y el Perú

El pueblo Aymara, en la última década, fue configurando un movi-miento cultural, sindical y pol ítico cuyo foco está principalmente en elaltiplano paceño y orureño, pero tiene ramificaciones prácticamente entoda Bolivia. Este foco katarista boliviano pasa después al sur peruano,principalmente a Puno, donde se organizó la Federación de Campesinosy Comunidades de la Nacionalidad Aymara Tupaq Katari (FATK). LosAymara y Qhishwa bolivianos asistieron los días 2, 3 y 4 de noviembrede 1979, en Cusco, al Encuentro de Nacionalidades y Minorías Naciona-les. El lema era: «Por la unidad revolucionaria de los Qhishwa, Aymaray comunidades nativas de la selva».

Los orígenes de todo este movimiento katarista se remontan a losúltimos años de la década del ' 60, cuando algunos dirigentes se nuclea-ron en torno a la Federación Departamental dé La Paz, dirigida por elrecién electo secretario ejecutivo, el Aymara Jenaro Flores, nacido en laprovincia de Aroma, en el área de Sicasica, región donde también habíannacido Tupaq Katari y Zárate Willka. Ese grupo de dirigentes, a pesarde moverse dentro de los límites del sindicalismo oficialista, dirigieronalgunas medidas audaces, como las tomas de tierra de propiedades me-dianas en las provincias Aroma y Omasuyos y también la construccióndel monumento . al héroe Aymara Julián Apasa, en Ayoayo, su lugar denacimiento. Posteriormente, junto a otros dirigentes Aymara, fueron con-figurando tres corrientes del movimiento katarista: cultural, sindical ypolítica, que aparecieron en ese mismo orden .

a) La corriente cultural

A mediados del año 1971, los Aymara que se reunían semanalmenteen el Festival Folklórico de la Radio Méndez, acordaron formalizar lacreación del Centro Campesino Tupaq Katari con fines sociales y cultu-rales. Se acordó construir una gran sede social compuesta de albergues,comedores, mercados para comercializar los productos agropecuarios y

524 Vida social y Política 9 La lucha de un pueblo 525

Monumento en A YoaYo , adornado con la wiPhala , bandera AYmara el día 15de noviembre aniversario de la muerte de TuPaq Katari.

Y P , TuPa9 Katari, nacido en Sullkawi.b La estirpe de Bartolina Sisa J ulián A asa

L.ÁrN,\ 9.3.--La memoria de Tupa9 Katari.

conseguir una radio y un auditorio para promover la música, arte y lite-ratura oral Aymara. Miles de Aymara llegaron hasta la ciudad de La Pazpara depositar una cuota de diez pesos bolivianos ($ US, 0,80) y así im-pulsar el proyecto.

Lamentablemente el gobierno militar instaurado en 1971 intervinocongelando los fondos recaudados. Pero el pueblo Aymara no se calló.En 1973 jóvenes Aymara, profesionales universitarios y estudiantes, jun-to adirigentes de base, se reunieron en el histórico centro religioso deTiwanaku y al pie de sus grandiosas' ruinas preinkaicas suscribieron elManifiesto de Tiwanaku, distribuido clandestinamente atodo el pueblode Bolivia. El documento analiza. y enjuicia la situación económica, so-cial ycultural de los pueblos andinos y del Aymara en particular, recha-zando ycondenando enérgicamente la política de los sucesivos gobiernosrepublicanos, que se habían limitado a administrar en provecho personalun país que vivía de la opresión y explotación a los pueblos nativos. ElManifiesto, en una de sus partes, dice:

Los campesinos queremos el desarrollo de nuestro propios valores. Noqueremos perder nuestras nobles virtudes 'ancestrales en aras de un seudo-desarrollo. Tememos a ese falso «desarrollismo» que se importa desde afueraporque es ficticio y no respeta nuestros profundos valores... Los campesinosestamos convencidos de que solamente habrá desarrollo en el campo y entodo el país cuando nosotros seamos los autores de nuestro proceso ydueños de nuestro destino.

b) La corriente sindical

El movimiento sindical katarista es la corriente más fuerte de lastres señaladas. Tiene sus orígenes en el VI Congreso Nacional Campesi-no de Potosí, en 1971, donde el Aymara Jenaro Flores fue elegido comosecretario ejecutivo, consolidándose así el grupo katarista inicial de lafederación paceña. Pero dos semanas después tuvieron que pasar a laclandestinidad por el golpe militar, siendo exiliados sus dirigentes y otrosencarcelados. La reacción campesina surgió el año 1974, cuando fuerzas

' del ejército masacraron a los agricultores cochabambinos que habían blo-queado los caminos en protesta por la elevación de los precios de artículosde primera necesidad dispuesta por el gobierno. Los Aymara de La Pazdemostraron su solidaridad bloqueando también el camino La Paz-Oruro.

El 15 de noviembre de 1977 los dirigentes sindicales reaparecieronen Ayoayo, celebrando un aniversario más de la muerte de Tupaq Kata-ri. Ante la impotente y resignada cólera de un gobierno militar en francadecadencia, 4.000 delegados de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y

526 „ ,xVida social 9. La lucha de un puebloy política 527

Chuquisaca suscribieron la Declaración de Ayoayo, que autorizaba y exi-gía asus dirigentes reasumir sus cargos. La organización se llam ó Con-federación Nacional de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari, en home-naje aJulián Apasa y para diferenciarse de la confederación oficialista.En los meses siguientes participaron en una huelga de hambre nacional,que obligó al gobierno a dictar una amnistía general para todos los diri-gentes sindicales, políticos y profesionales encarcelados y exiliados. Enseguida realizaron varios congresos para reorganizar las direcciones sin-dicales departamentales yprovinciales, hasta llegar a realizar, en marzode 1978, el VII Congreso Nacional, en La Paz, con la asistencia de 500delegados. Allí se ratificó y complementó la directiva elegida en elVI Congreso de Potosí y se decidió no proclamar más a no campesinosy gobernantes como «líderes del campesinado». Por el contrario, el Con-greso impuso el poncho Aymara a un dirigente del I Congreso Indigenalde 1945. Se acordó una línea de independencia sindical, apartada de losgobiernos de turno y solidaria con los demás trabajadores y -señala eldocumento- «con todas las organizaciones revolucionarias que luchanpor la liberación campesina y nacional..., unidad que debe ser libre detoda manipulaci ón ideológica».

Las organizaciones sindicales campesinas y las de los colonizadores,cuya Federación Nacional se había reorganizado en abril de 1978, demos-traron su alto grado de conciencia y unidad durante las elecciones de1978, las primeras en muchos años, en las que se enfrentó a la candida-tura oficialista y continuista, la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP).Las distintas candidaturas trataron de ganarse los votos campesinos, de-cisivos en cualquier elecci ón desde 1456. Sin embargo, los dirigentes Ay-mara no permitieron que la UNP lograra el votó campesino, pese a sumillonaria campaña electoral. En varios lugares incluso lograron utilizarel dinero oficialista recibido para financiar los gastos de la reorganizaciónsindical y no en el apoyo a sus donadores. En otros lugares, como Acha-cachi, no permitieron su ingreso, rechazándoles con disparos y dinami-tazos.

Después de su fracaso estrepitoso en las elecciones, la . UNP, antes dedisolverse, tomó el poder . a la fuerza. Pero pronto fue a su vez derrocadopor un grupo militar que convocó a nuevas elecciones para 1979. Lasorganizaciones sindicales, con la experiencia de las anteriores elecciones,mantuvieron firmemente su independencia sindical y política, raz ón porla que las candidaturas intentaron formar sus propias «confederacionescampesinas». Por otra parte, desde el gobierno, el Ministerio de AsuntosCampesinos montó una inteligente maniobra de unificación de las distin-tas organizaciones campesinas. La Confederación Nacional Tupaj Katari

se retiró una vez descubiertos los verdaderos objetivos de tal unificación,que no eran más que una nueva versión del pacto militar campesino.