AhoraEsCuando2012-2024MetasWEB

-

Upload

blasenlared -

Category

Documents

-

view

6 -

download

2

Transcript of AhoraEsCuando2012-2024MetasWEB

-

MEXICANOS PRIMEROConsejo Directivo

Claudio X. Gonzlez GuajardoPresidente

Alejandro Ramrez MagaaVicepresidente

David Caldern Martn del CampoDirector General

Jos Ignacio valos HernndezPablo Gonzlez GuajardoSissi Harp CalderoniFernando Landeros VerdugoAlicia Lebrija HirschfeldAntonio Prida Pen del ValleRoberto Snchez Mejorada

Patronato

Emilio Azcrraga Jean, Jos Ignacio valos Hernndez, Alejandro Baillres Gual, Agustn Coppel Luken, Jos Antonio Fernndez Carbajal, Carlos Fernndez Gonzlez, Claudio X. Gonzlez Guajardo, Pablo Gonzlez Guajardo, Carlos Hank Gonzlez, Sissi Harp Calderoni, Fernando Landeros Verdugo, Alicia Lebrija Hirschfeld, Alejandro Ramrez Magaa, Ignacio Deschamps Gonzlez, Carlos Gmez Andonaegui, Alejandro Legorreta Gonzlez, Marcos Martnez Gavica, Carlos Rahmane Sacal, Daniel Servitje Montull, Eduardo Haro Tricio.

Consejo acadmico

Miguel Basez Ebergeny, Gustavo Fabin Iaies, Bernardo Naranjo Piera, Roberto Newell Garca, Harry A. Patrinos, Federico Reyes Heroles, Lucrecia Santibez Martnez, Alberto Saracho Martnez, Sylvia Schmelkes del Valle

Equipo de trabajo

Cintya Martnez Villanueva Direccin Adjunta

Adriana Del Valle Tovar Direccin de Comunicacin y Movilizacin

Fernando Ruiz Ruiz Investigacin

Ivn Barrera Olivera Investigacin

Manuel Bravo Valladolid Investigacin

Alfonso Rangel Terrazas Coordinacin de Diseo

Gabriela Mendoza Correa Coordinacin de Articulacin Institucional

Norma Espinosa Vzquez Coordinacin de Medios

Alberto Serdn Rosales Coordinacin de Activacin Ciudadana

Iliana Martnez Oate Asistente de Presidencia

Laura Castillo Carro Asistente de Direccin

Francisco Melndez Garca Coordinacin de Operaciones

Maricruz Dox Aguilln Analista de Vinculacin y Operaciones

Mriam Castillo Ramrez Analista de Comunicacin

Alicia Caldern Ramos Asistente de Vinculacin

Raquel Cervini Pauln Asistente de Comunicacin

Esther Reyes Nieves Apoyo Secretarial

Primera edicin: Septiembre 2012.

Ahora es cuando. Metas 2012-2024.

D.R. MEXICANOS PRIMERO VISIN 2030, A.C.

Av. Insurgentes Sur No. 1647, piso 12 Torre Prisma Col. San Jos Insurgentes, C.P. 03900, Del. Benito Jurez. Mxico, D.F. +52 (55) 55 98 64 98 www.mexicanosprimero.org http://www.facebook.com/MexPrim http://twitter.com/#!/Mexicanos1o http://www.youtube.com/mexicanosprimero2030 http://www.flickr.com/photos/38062135@N05/

ISBN: 978-607-95483-6-0

Ahora es cuando. Metas 2012-2024.

David Caldern Martn del Campo Coordinacin general

Ivn Barrera Olivera, Manuel Bravo Valladolid y Fernando Ruiz Ruiz Investigacin

Fernando Ruiz Ruiz Produccin

Ivn Barrera Olivera, Fernando Ruiz Ruiz y Manuel Bravo Valladolid Revisin tcnica

Itzel Ramrez Osorno Coordinacin editorial

Alfonso Rangel Terrazas Diseo de portada e interiores

Jorge Ramrez Chvez, Graciela Iniestra Ramrez y Luz Alanis Cuidado editorial y correccin de estilo

Itzel Ramrez Osorno Formacin

Alfonso Rangel Terrazas, Alfredo Martnez Fernndez, Juan Carlos Angulo, Sofa Gonzlez de Castilla y Yadn Xolalpa Fotografa

Rafael Tapia Yez Ilustracin

Impreso en Mxico / Printed in Mexico

Los autores queremos reconocer el aporte y orientacin que ofrecieron, en distintas fases del trabajo, Gabriel Cmara, Dalila Lpez, Felipe Martnez Rizo, Sylvia Schmelkes, Karen Kovacs, Melissa Rodrguez y Yadira Peralta. Las afirmaciones de la obra son de nuestra entera responsabilidad.

Reconocemos la disponibilidad de los siguientes funcionarios y sus respectivos equipos de trabajo para responder a las solicitudes de Mexicanos Primero sobre informacin relevante: Bernardo Rojas (upepe), Ana Mara Aceves (dgep), Hctor Robles (inee). Tambin agradecemos a Mnica Lpez Velarde (inba) por facilitar la imagen grfica utilizada en la contraportada de la presente publicacin.

Prohibida la reproduccin o transmisin parcial o total de esta obra por cualquier medio o mtodo o en cualquier forma electrnica o mecnica, incluso fotocopia, o sistema para recuperar informacin, sin permiso escrito del editor.

-

3ndice

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Marco general. Porqu necesitamos metas? . . . . . . . . . . . 7

I. Trayectorias completas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Trayectorias exitosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Cuatro caminos para la transformacin . . . . . . . . . . . . . 253.1 Recuperar la rectora del Estado Mexicano en educacin . . . . . . . . . . 283.2 Profesionalizacin docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.3 Gasto transparente y eficiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.4 Autonoma y participacin en las escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4. Recapitulacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5. Calendario de acciones para Metas 2.0 . . . . . . . . . . . . . 43

6. Metas educativas estatales 2012-2024. . . . . . . . . . . . . . 47Fichas estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Tablas estadsticas estatales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Nota explicativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

-

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

4 Presentacin

Nuestro Pas tiene un enorme rezago en cantidad y calidad educativa, tanto en el mbito pblico como en el privado. Asimismo, no estamos avanzando a velocidad suficiente, ni en prc-ticas ni en resultados. De hecho, al paso al que nos movemos, nos llevara 50 aos alcanzar el promedio de las naciones de la ocde en matemticas y ms de 150 en comprensin lectora. Eso con una condicin: que el promedio no se mueva.

Esto pone a nuestra juventud y a nuestro pas en una situacin de profunda desventaja frente al mundo. No podemos admitir esa situacin!

Estamos obligados al cambio en materia educativa y no a cualquier cambio; estamos obligados a una transformacin de fondo que le permita a cada mexicano desarrollar su talento.

Naciones de diversas latitudes nos han demostrado que se puede variar el curso educativo de un pas y con ello apuntalar su desarrollo. Las implicaciones de la mejora educativa son vastas. Se refleja en los derechos humanos, el empleo, la competitividad, la creatividad, la salud, la segu-ridad, el estado de derecho y la activacin democrtica y ciudadana en una nacin. En resumen, en el tan anhelado bienestar.

Para lograrlo, Ahora es cuando plantea que Mxico debe y puede alcanzar al mundo desarrollado en cantidad y calidad educativa para el ao 2024. S, alcanzar al mundo!

Para lograrlo se requerir cumplir las siguientes condiciones:

Ser realistas. Por ms que duela, tenemos que ser francos y admitir la difcil situacin de la educacin y sus consecuencias funestas, no para flagelarnos, sino como acicate para el cambio. Slo una lectura crtica de la realidad nos permitir despertar la necesidad de cam-bios profundos. Creemos que los estudios de Mexicanos Primero, as como el documental De panzazo, han hecho una contribucin en este sentido.

Alcanzar al mundo

-

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

5

Tener fe en nosotros mismos. Dice David Caldern que estamos como estamos porque an no acabamos de decidirnos a ser como queremos. Tenemos que hacer acopio de confianza, voluntad y fuerza para alcanzar el desarrollo. El carcter de las naciones, como el de las personas, se forja al perseguir una visin, un sueo, un ideal.

Ser exigentes y ambiciosos en el desarrollo del capital humano de Mxico. Nos tenemos que medir con los ms desarrollados del mundo. Solo as tendremos su nivel de vida y sus oportunidades. Por eso planteamos a toda la sociedad metas altas para 2024: que todo joven mexicano termine el bachillerato despus de cursar aos escolares de 200 das efec-tivos de 6.5 horas cada da; y, que tengan resultados equivalentes a los de los jvenes del mundo desarrollado en comprensin lectora, matemticas y ciencias. Asimismo, tenemos que asegurar que nuestros jvenes desarrollen competencias de relacin, de accin cvica y de discernimiento tico, como se puntualiza en el estudio. Recordemos, el derecho a la educacin no se verifica con la sola asistencia a la escuela, se verifica con el aprendizaje y desarrollo del talento de la persona a lo largo de toda su vida.

Tener no slo visin sino tambin los caminos concretos y prcticos para alcanzar las metas. Los cmos. De ah que Ahora es cuando plantee cuatro vas, no exclusivas, pero si fundamentales: recuperar la rectora del Estado Mexicano en la materia; la profesionaliza-cin docente; el uso ms transparente y eficiente del gasto educativo; lograr escuelas con mayor autonoma y participacin de los padres de familia. La experiencia propia y la ajena sealan que si perseveramos por esos caminos los resultados van a venir de la mano.

Ser veloces. Quienes nos aventajan, y tambin quienes estn a nuestra zaga, se mueven. Nosotros tambin, pero como la tortuga, no como la liebre. El Siglo xxi ser de las liebres. Por lo tanto, nuestra consigna debe ser : acelerar el paso!

-

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

6 Alcanzar al mundo

Tener valor para enfrentar a los intereses creados, a los complacientes, a los derrotistas, a los corruptos y a los corruptores, a los reaccionarios, a quienes maltratan y humillan a los maestros y luego dicen ser sus protectores. Valor tambin para exigir de los polticos que dejen de usar a la educacin como moneda de cambio para sus intereses. Hay temas cuya importancia es tal que deben quedar por encima de la refriega poltica: la educacin es el ms importante de ellos.

Tener tenacidad para perseguir nuestras metas y para vencer las resistencias, los malos hbitos y los incentivos errneos que nos han puesto en la situacin en la que estamos. Tenemos que decir no al favoritismo, al ausentismo, a los paros, a las comisiones no edu-cativas, al despilfarro de recursos y a la corrupcin. Si no hay turbulencia, tendremos un signo inequvoco de que no estamos haciendo lo suficiente para cambiar todo lo que hay que cambiar. Tenemos que resistir dicha turbulencia si realmente queremos una mejor educacin y un mejor Mxico.

Ser responsables todos. Es fcil apuntar con el dedo, pero tenemos que entender que la situacin actual se debe a la accin incorrecta de algunos y tambin a la omisin y compla-cencia de nosotros. Probemos en los hechos que la escuela no es de gobierno como se dice coloquialmente, sino que es de la comunidad escolar, de los maestros, de los padres de familia, de los ciudadanos. Ahora es cuando es un llamado a la reflexin, a priorizar la educacin y, sobre todo, a multiplicar el nmero de responsables de lograr una educacin de calidad.

Ser generosos. De vez en vez se le presenta una oportunidad histrica a una generacin para hacer un cambio de fondo que beneficie a otra generacin. Ahora es cuando es una invitacin a tener la generosidad y la altura de miras para hacerlo.

Mi felicitacin ms amplia para David Caldern y su equipo de investigacin por Ahora es cuan-do, que espero que, al igual que los tres estudios anteriores de Mexicanos Primero, Contra la pared, Brechas y Metas, se convierta en un referente para quienes de buena voluntad buscamos cambiar el rumbo de la educacin en Mxico.

Claudio X. Gonzlez GuajardoPresidente de Mexicanos Primero

-

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

7Marco general

Por qu necesitamos metas?

-

Por8

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Por qu necesitamos metas?

En el presente trabajo proponemos puntos de referencia concretos para un avance acelerado y congruente del Sistema Educativo de Mxico. En nuestro reporte Metas, publicado en noviembre de 2011, presentamos la argumentacin de fondo; en esta obra, Ahora es cuando, concretamos un calendario de intervenciones para llegar a un escenario prospectivo al que denominamos Metas 2.0, que abarca el periodo 2012-2024, coincidiendo con las dos prximas adminis-traciones federales.

Como pas, hemos recorrido un largo trecho desde una rica tradicin de educacin nacional inspirada en convicciones de laicidad y justicia social, y reciente-mente se han concretado algunas reformas importan-tes; sin embargo, de no variar sustancialmente la tendencia en los aos inmediatos, las grandes mayoras del pas seguirn sentenciadas a per-manecer pocos aos en la escuela con bajo logro de aprendizaje, sin llegar a desencadenar nun-ca mejor dicho su potencial pleno.

En la secuencia de nuestros Informes sobre el esta-do de la Educacin en Mxico hemos mostrado las graves

consecuencias sociales en salud, participacin ciudadana, estado de derecho y productividad que trae consigo la baja calidad educativa (Contra la pared, 2009); cmo la falla sistmica de la educacin mexicana se agrava en la exclusin que sufren los ms vulnerables por su con-dicin de pobreza, identidad indgena o discapacidad (Brechas, 2010); en el ms reciente (Metas, 2011), argu-mentamos cmo y por qu Mxico se est quedando a la zaga en desarrollo humano en trminos del comparativo internacional, pues tenemos un sistema que expulsa a buena parte de los estudiantes hoy slo uno de cada cuatro jvenes concluyen la educacin obligatoria y un sistema de bajo logro, pues el aprovechamien-to de los que continan sus estudios es muy inferior al propuesto en los parmetros internacionales o aun en la propia definicin nacional; a los 15 aos, en cualquiera de las dos perspectivas, las capacidades de expresin o de razonamiento matemtico de los mexicanos que es-tn en la escuela no alcanzan el nivel mnimo aceptable.

Creemos que todo lo bueno que se logra en las escuelas mexicanas se debe, en primer lugar, al empuje y resiliencia de los propios ni-os, nias y jvenes: miles de historias de xito se concretan todos los das, con alumnos en condiciones de gran precariedad o rodeados de mediocridad ge-neralizada, que se rehsan a quedar aplastados por la rutina insensata o por la restriccin estructural de su entorno. Inmediatamente despus hay que reconocer

-

9METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

a padres, maestros y activistas locales compro-metidos, decididos tambin a que la generacin actual no reproduzca en espejo las carencias del punto de partida; su apoyo, que con frecuencia llega al sacrificio y an est atrapado en un esquema de limitados mrgenes para actuar y una terrible asimetra de informacin disponible para el cambio, se traduce en una voluntad indomable de ofrecer mejores oportuni-dades de las que, a su vez, ellas y ellos como nios en su momento recibieron. Finalmente, a favor de un proceso educativo ms justo y significativo, se suman aspectos ms estructurales: el contagio y la diseminacin de inno-vaciones pedaggicas y mejoras en la gestin escolar, la implementacin de mtodos alternativos, el acceso a la tecnologa, el financiamiento adicional, los complementos filantrpicos y los cambios de reglas en poltica educativa.

Esta frmula de buena prctica debe continuar, pero es urgente cambiar la proporcin en los compo-nentes. No podemos seguir recargndonos en el herosmo de pocos para seguir subsidiando la mediocridad y disfuncionalidad del sistema que condiciona a muchos. Si hay empeo e ilusin, si se le pone alma y corazn a la tarea educativa, por qu los resultados son de bajo alcance? Por qu tal despro-porcin entre esfuerzo y logro educativo en Mxico?

A nuestro juicio, el esfuerzo educativo se dispersa porque no ha habido un proceso co-lectivo de conciencia acerca de la gravedad de

la situacin y de la urgencia con la que debe-mos enfrentarla; adems, ya en la dimensin propositiva, porque no hemos concretado una identificacin compartida de metas, ni la consi-guiente socializacin de las tareas para alcan-zarlas, que exige cambios estructurales de gran calado, la remocin de barreras estructurales con las que ya no podemos seguir transigien-do. Lo entraable del proceso escolar se desdibuja en las grandes decisiones de poltica educativa, decisiones que todava siguen patrones errticos y sin suficiente foco de priorizacin; en buena parte de las ocasiones, ms importante que las limitaciones de su diseo, lo que las arruina es que su efecto se distorsiona por la polti-ca real de intercambio de beneficios entre los adultos a costa de los derechos de los nios, las nias y los jvenes.

Adems de la inercia autoritaria, excluyente y por momentos corrupta del sistema, presente desde el establecimiento mismo de la red de escuelas en el pas y la contratacin masiva de maestros, en pocas ocasiones de nuestra historia el diseo estructural y la expansin del sistema educativo han partido de la perspectiva de fo-calizarse en el logro de los alumnos.

As, en los apartados siguientes proponemos metas especficas para variar significativamente la trayectoria de los alumnos que se incorporan al sistema escolar, de manera que resulten com-pletas y exitosas. Enseguida, trazamos un mapa de ruta

-

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

10 Por qu necesitamos metas?

sobre cuatro factores cruciales que modifican la prctica cotidiana, cambiando la frmula de la toma de decisiones, el papel de los maestros, la orientacin del gasto y el funcionamiento de la escuela. sta es una reflexin en presente conti-nuo, y los acontecimientos recientes nos llevaron a des-tacar el tema de la rectora del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional, que estamos incorporando con un pargrafo propio, adicional a lo expuesto en Metas el ao pasado. Finalmente, proponemos cuadros de proyeccin para cada estado de la Repblica, de manera que se reconozca la variedad de las entidades y al mismo tiempo se determine la responsabilidad de cada una de ellas, con una ficha estatal y tablas de avance anual que sirven de instrumento sencillo y slido para el monitoreo y correccin permanentes, desde un proceso de colaboracin y rendicin de cuentas entre funciona-rios, agentes educativos y los ciudadanos.

En el diseo de esta propuesta nos hemos cir-cunscrito a los bloques de escolaridad correspondientes a primaria, secundaria y bachillerato. Reconocemos y valoramos en extremo la necesidad de definir una poltica nacional de educacin inicial, as como enriquecer y consolidar el nivel preescolar. Sin embargo, los principales desajustes a corregir se locali-zan en el masivo pero disfuncional sistema escolar de los bloques mencionados; las malas tradiciones y arreglos corruptos en esos tramos impactan negativamente en el global del esfuerzo educativo nacional, deteriorando la rectora del Estado, posponiendo la profesionalizacin de los maestros, dilapidando el gasto y reforzando una caduca concepcin de la escuela como establecimiento administrativo.

En paralelo, reiteramos que, hacia el otro extremo, el principal problema de la educacin superior es la educacin obligatoria; hay mucho que hacer en la educacin para toda la vida, en las op-ciones tcnicas y en la certificacin de competencias. Hay muchsimos pendientes en ese nivel, y como organizacin de sociedad civil hemos colaborado con propuestas para democratizar la informacin actualizada y relevante so-bre las opciones universitarias, atender al financiamiento, asegurar un diseo territorial de las opciones vocaciona-les, armar la continuidad educacin-empleo y reactivar

el enfoque de competencias para la vida y el trabajo; sin embargo, pensamos que en la discusin pblica no podemos seguir rodeando el problema central que nos aqueja, el crter sin fondo visible que se produce en la educacin obligatoria.

Somos conscientes de que el xito para la incorporacin de metas en la poltica pbli-ca pasa por el consenso. Las metas que ponemos a consideracin estn emplazadas para ser discutidas, precisadas y eventualmente corregidas. Invitamos a los acadmicos, a los funcionarios que concluyen su ciclo en la administracin federal, a las autoridades estatales y a los responsables en el proceso de transicin, lo mismo que a comentaristas y agentes de los medios de comu-nicacin, a repasar su diseo y a revisar su factibilidad. Pero queremos distinguir entre consensuar y transigir; un comparativo honesto entre lo poco que lograron los partidos y candidatos consultando sus plataformas o proyectos, para concluir en declaratorias anecdticas y planes de poca relevancia educativa, y lo que consolidaron ejercicios como la Cumbre Ciudadana o las Diez Preguntas por la Educacin, muestra que la sociedad civil y los acadmicos abordan con ms seriedad y profundidad estos temas, y que hay un cuerpo comn de acuerdos que se debe perseguir con tenacidad en los meses y aos por venir.

A lo que nos negamos es a ser testigos pasivos del bien pblico ms preciado, el ms cargado de futuro; nos negamos a que la conversacin sobre educa-cin en Mxico sea un recuento de agravios sin propuesta, o de promesas abstractas sin fecha, y menos todava una resignacin cclica ante los bloqueos tpicos y la ineficacia recurrente.

La educacin es, por su propia naturaleza, un proyecto transformacional de las personas y las comu-nidades; es una rebelda inteligente ante las restricciones del medio, la indigna supervivencia del statu quo y la de-sercin de las propias responsabilidades. Para nutrir con verdad nuestra esperanza y dar consistencia a nuestras aspiraciones, hay que ponernos me-tas, con fechas claras e indicadores relevantes.

David Caldern Martn del Campo

-

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

11I. Trayectorias completas

Ms horas, ms das y ms aos, para que todos alcancen bachillerato en 2024

-

12

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Ms horas, ms das y ms aos, para que todos alcancen bachillerato en 2024

Las metas que trazamos en este trabajo tienen un arco de tiempo de doce aos, de 2012 a 2024. La razn de ello es que podemos visualizar con claridad la experiencia escolar de generaciones concretas, para identificar qu es lo que cambia si quebramos la tenden-cia actual. En efecto, los nios y nias que ingresaron a primero de primaria a finales de agosto de 2012 pueden concluir su educacin obligatoria a inicios de julio de 2024, como egresados de tercero de bachillerato. La marca de los doce aos tiene otras dos convergencias: es la escola-ridad promedio para una sociedad de desarrollo suficien-te y, como ha argumentado la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal), coincide con el punto en que una persona en nuestros pases libra en general el umbral de recada en la pobreza. Sin duda, la mejor manera de evolucionar hacia un promedio de 12 aos de escolaridad-pas es que la gran mayora de la poblacin cuente efectivamente con ese patrimonio. Qu les depara entonces, a cada una, a cada uno, su paso por doce aos de educacin formal?

Lo primero que tiene que suceder es que asegu- remos dicho recorrido. En un planteamiento de dere-

chos, desde el cual formulamos las propuestas de Mexicanos Primero, el sistema escolar que entre todos podemos construir o, ms precisamente, reconstruir deber ofrecer acceso puntual, trnsito ininterrum-pido y egreso oportuno a cada uno de esos mexica-nos. El Artculo Tercero de la Constitucin no deja lugar a titubeos ni a rebajas: el compromiso de la nacin es que cada persona tenga asegurada una trayectoria comple-ta. La consigna entonces es que el bachillerato sea realmente para todos, asegurarnos de que ninguno falte y de que las condiciones en que se ha producido hasta ahora la expulsin gradual el fenmeno que hemos denominado gene-raciones heridas se reduzca radicalmente.

En el escenario tendencial no es as; a pesar de la inscripcin oportuna al primer da de primaria de entre 97% y 99% de cada generacin cronolgica es-colarizable, hoy por hoy egresan oportunamente, en su edad normativa y con una trayectoria ininterrumpida de escolaridad hasta tercero de bachillerato, slo el 23%. La tasa de ampliacin de la matrcula crece lentamente y, con las previsiones de probabilidad de trnsito normativo actuales, para 2024 el grupo de egreso oportuno apenas llegara al 45%. Para reordenar prioridades, proponemos que el ajuste se haga considerando un piso mnimo de 85% de cada cohorte alcanzando un egreso a tiempo. Dicho de manera muy sencilla: la primera meta es todos con bachillerato.

-

13

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

Tcnicamente, la meta es alcanzable si a) se abate la llamada desercin, que en realidad es desescolari-zacin o expulsin; b) si se consolidan los procesos que resuelven las situaciones potenciales de retraso, identifi-cables en los alumnos que se ubican con edad superior a la edad normativa para cada grado; c) si se reduce la interrupcin en la transicin de primaria a secundaria y de sta al bachillerato. Los tipos de intervencio-nes requeridas para detener la sangra de las generaciones heridas se pueden agrupar en tres rubros: las soluciones de oferta bsica, las soluciones de atraccin y las soluciones de reten-cin. Las dificultades a remontar para el primer rubro, la oferta bsica, son las que los polticos identifican: hay que construir suficientes escuelas y contratar el n-mero adecuado de maestros para atender la demanda potencial. Se necesita dinero, planeacin, acuerdos en-tre los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y estudios tcnicos para que el sembrado territorial sea el conveniente. Implica esfuerzo, pero nuestro sistema cuenta con los instrumentos normativos, de planeacin, gestin y presupuestacin correspondientes.

Ms complejo es el segundo rubro, la atraccin: se necesita una adecuada articulacin de la poltica educativa con la poltica social, para que la disposicin de las familias a que la nueva generacin acuda a la escuela se sostenga en el tiempo. Eso involucra elementos que, aunque menos de-sarrollados que los del primer bloque, ya se han implemen-tado en Mxico: las transferencias econmicas como las becas de Oportunidades y de otros programas; la coordinacin de los servicios escolares con los servicios de salud y de apoyo familiar (las instituciones del Sector Salud y la actividad del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (dif), con sus contrapartes locales); la facilitacin del transporte.

Digamos que ya hay escuela instalada, con do-centes asignados y accesible por los medios tpicos en tiempos razonables; y que adems, para los alumnos y las familias no sea un sacrificio que la nueva generacin dedique su tiempo a estudiar y no a buscar el sustento; de-sayunan y comen, tienen libros y tiles. Los problemas del tercer tipo, referidos a la retencin, necesitan un diseo ms fino y especficamente escolar-educativo. Incluyen los aspectos que permiten que la escuela sea algo ms que una instalacin y realmente funcione como

comunidad educativa. Los alumnos se quedan en la es-cuela si sus maestros no se ausentan, ni se desordena la continuidad del aprendizaje por alta rotacin, comisiones arbitrarias o prejubilacin sin aviso; si el clima escolar es sereno y todos son bienvenidos; si hay una red de apoyo para que los alumnos no sean excluidos por su pauta de aprendizaje, su condicin tnica o de salud. Especialmente en los grados ms altos, la retencin ocurre si la parti-cipacin de los propios jvenes no es inhibida y si los aprendizajes propuestos los retan y atraen, en lugar de decepcionarlos y desanimarlos; la utilidad vital de lo que se aprende y la calidez de la cotidianidad escolar son el elemento crucial para no darles motivo de encontrarse en el dilema de abandonar los estudios y perseguir otros intereses de menor valor para su futuro.

Aqu es donde se ve la intensa imbricacin entre cantidad y calidad educativa: sin relevancia ni perti-nencia, la escolaridad es sofocante. Los gobiernos estn acostumbrados a considerar la cobertura como un tema slo de matrcula, de volumen de insumos, de institucionalizar de internar a numerosos contin-gentes de personas. La verdadera educacin y su papel en la transformacin personal y social se dejan para otra discusin. La evidencia emprica muestra que la desesco-larizacin en secundaria y bachillerato tiene que ver ms con la calidad de la experiencia escolar (los alumnos no encuentran relevancia y pertinencia, los adultos son ce-rrados y no resultan figuras confiables o ejemplares para los jvenes) que con barreras de retencin de corte eco-nmico. Cuando entremos a exponer los cuatro caminos, retomaremos el asunto.

El cumplimiento de esta meta no pende exclu-sivamente de decisiones de gobierno. Requiere igual-mente de un cambio de enfoque cultural en las familias y en la sociedad para modificar la valo-racin de la escolaridad, ligando los resultados al mrito. El sistema productivo padece de un grave desajuste, pues la comunidad empresarial no ha hecho un compromiso suficiente para relacionarse con el siste-ma educativo y apoyarlo estructuralmente. Hay notables esfuerzos filantrpicos, pero falta apoyar con seriedad la transformacin del sistema de oferta de empleo, para que no se base ya en el compadrazgo y el prejuicio, y se establezca un sistema de mrito objetivo para el reclutamiento, en el que los ttulos

-

14

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

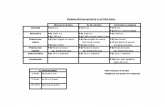

Cuadro 1: Cundo sirven las metas?

Es sabido que no todos los planteamientos de metas educativas auguran xito. De qu depende que cumplan con su intencin y se persigan con consistencia? Varios especialis-tas han hecho notar el limitado efecto que han tenido las metas sealadas en varios esfuerzos re-gionales y globales en los que Mxico comprometi resulta-dos especficos, como el Plan

de Accin en Educacin (1980), Educacin para Todos (ept, 1990) y el Proyecto Principal de Educacin (ppe, 1994). En 2010 se firm otro acuerdo, las Metas 2021 en el contexto de la oei; la buena intencin es impe-cable, pero se cuestiona si un es-quema con 11 metas generales, 27 especficas y 38 indicadores sirve para priorizar la accin. En paralelo, los Planes Nacionales

de Desarrollo y sus referentes educativos ocupan un importante espacio en la agenda de los prime-ros meses de las administraciones federales de nuestro pas, pero se olvidan pronto en la trifulca coyuntural de los aos siguientes y ya no se vinculan a un proceso concreto de rendicin de cuentas; el proceso mejor monitoreado, aunque con indicadores cuestio-nables por su precisin, es el que

Ms horas, ms das y ms aos, para que todos alcancen bachillerato en 2024

(las credenciales, como se les llama en la literatura es-pecializada) tengan una ponderacin dependiente de las competencias reales de las personas. La plataforma de informacin sobre las opciones profesionales que se est construyendo entre empresas y universidades es un primer paso esperanzador.

En el rea cultural hay apremiantes tareas para las organizaciones de sociedad civil, las instancias comuni-tarias y, con enorme gravedad en cuanto a su responsabi-lidad, para los cuerpos directivos de los medios masivos de comunicacin. Arrastramos una tradicin en la que innumerables factores conspiran en contra de una valoracin alta de la escolaridad: desde un pasado colonial antiilustrado, en el que el saber y la lectura fueron denostados y hasta perseguidos como peligrosos y antisociales, hasta una mentalidad actual, muy difusa pero efectiva para inhibir el esfuerzo continuado, compartida acrticamente en contradiccin con sus indudables bue-nas intenciones en abstracto por multitud de padres y maestros, y tambin alimentado machaconamente por la banalidad de la programacin televisiva. Estn a la orden del da las trampas de la copia y la improvisacin; el des-precio y acoso a los alumnos destacados; la compraventa de pruebas, ttulos y plazas (desde la primaria hasta los exmenes al magisterio); la bsqueda de gratificacin in-mediata; la esperanza de ser colocados por amigos y

parientes; el fcil abandono de la ejercitacin en casi cual-quier campo; la espera de golpes de fortuna para avanzar; el resentimiento social autojustificatorio; los modelos de rol (en actores, cantantes y deportistas, pero tambin en polticos, empresarios y opinadores) de triunfo fcil y no-toriedad sin mrito objetivo.

La economa de prestigio an vigente lleva, por ejemplo, al drama de cada ao con los llamados recha-zados. La psima planeacin y orientacin voca-cional, la inversin insuficiente y la falta de tra-zado territorial en las oportunidades educativas de bachillerato y carreras profesionales (todos problemas de oferta bsica) se encuentran con una mentalidad de adhesin al prestigio, de ma-nera que los jvenes acuden masivamente a po-cas opciones de carreras e instituciones, leyendo que slo en esas instancias tradicionales estn restrictivamente las oportunidades (por ejemplo, estudiar Preparatoria o Derecho en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico). La sobredemanda es decepcio-nante, tanto por aquellos que se sienten agraviados al no ingresar, como por el hecho de que la seleccin misma tiende a relajar el parmetro de mrito; los que entran requerirn de esfuerzos correctivos en los ciclos inicia-les, y los que quedan fuera no quieren considerar otras opciones y las desdean sin conocerlas objetivamente.

-

15

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

15

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

La meta que proponemos concibe un bachillerato slido como culminacin de la es-colaridad obligatoria, considerando que deba funcionar autnticamente como la habilitacin bsica para la vida, la ciudadana y el trabajo. Un bachillerato de calidad, que no sea una mera exten-sin de la formacin de secundaria, implica alcanzar ha-bilidades de expresin, pensamiento, trabajo en equipo y dominio bsico de la tecnologa que permitan con igual fluidez perseguir una carrera universitaria en programas de tiempo completo, o bien espaciar opciones formati-vas armonizndolas con empleos de entrada. La meta de egreso del 85% de cada generacin que proponemos se engarza con la posibilidad, trazada en la prospectiva de la Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior (anuies), para que hacia 2024 al menos el 70% de los jvenes del bloque de edad estn incorporados a los estudios universitarios.

Un elemento adicional y articulado con todo lo que llevamos dicho es la atencin del rezago y la ac-tivacin de modalidades flexibles. Sin menoscabo de la disciplinada concentracin que debemos exigirnos para que cada generacin no sufra merma, la exigencia del derecho no tiene edad ni podemos darnos tregua: mientras que se asegura el trnsito fluido y sa-tisfactorio por los grados previstos, se necesita

fortalecer tambin las opciones de recuperacin para los jvenes y adultos que se han quedado al margen de la oferta mayoritaria. Una poltica nacional de alfabetizacin acelerada y la reconversin del Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos (inea) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe) para abrazar con tino a grandes grupos de la poblacin, a los que en su momento les fallamos, no puede seguir pos-ponindose: ya hay sistemas para localizar a las personas y metodologas para atenderlas; lo que falta es darles voz a los sin voz para que se destinen presupuestos suficientes y se exijan resultados sustantivos.

Romper la tendencia de pocos aos en la es-cuela implica, por ltimo, reformar profundamente el tiempo real dedicado al aprendizaje. El valor de los grados escolares disminuye si sus aos lectivos no son en verdad de 200 das, y si no desechamos la precariedad de la jornada reducida que est vigente como modelo central. Tener ms das y ms horas, para que los aos que pasen nuestros nios sean plenos, im-plica un gasto mayor, pero sobre todo un cambio en la administracin educativa del tiempo. Si la irrelevancia de la escuela est condicionada fuer-temente por las prcticas repetitivas y dispersas, brindar ms de lo mismo no es la solucin. Una gestin significativa del tiempo escolar puede dar grandes

se realiz en colaboracin con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), de-nominado Ms All de las Metas del Milenio (mmm, 2006). Al respecto basta recordar cmo en el sexenio 20072012 el Programa Sectorial de Educacin (prosedu) actuacin de las atribuciones previstas por el orden constitucional qued marginado por un acuerdo bila-teral con el snte, la Alianza por la Calidad de la Educacin, que no tiene un marco normativo

para exigir resultados o penalizar incumplimientos.

Podemos enlistar algunos com-ponentes fundamentales para que un conjunto de metas cumpla su papel de orientacin, acicate y verificacin de la poltica pblica:a) La oportunidad de su formu-

lacin, con equilibrio entre la parsimonia de un diseo cui-dado y el sentido de urgencia al que debe responder.

b) La solidez tcnica de su pro-puesta, con pocas y contun-dentes prioridades.

c) Una desagregacin tempo-ral y local atinada, que reco-nozca los puntos de partida diversificados.

d) Un buen sistema de infor-macin, pensado para los ciudadanos.

e) Mecanismos ampliados de decisin, para que sea plural y transparente.

f) La socializacin en trminos accesibles, para impactar la prctica cotidiana.

g) Monitoreo atento y evaluacin con consecuencias.

-

16

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

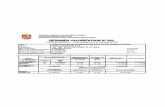

Figura 1.1 Comparativo entre el escenario tendencial y Metas 2.0 en porcentaje de alumnos en grado normativo y ms, segn el mtodo de cohortes reconstruidas, 2012-2024.

Ms horas, ms das y ms aos, para que todos alcancen bachillerato en 2024

resultados para las trayectorias completas, con aumentos generalizados de medida discreta y efectiva (por ejemplo, llevar a la primaria tpica a la regla de jornadas ampliadas de 6.5 horas) y no una improvisada universalizacin del tiempo completo, que puede deteriorar el crecimiento racional de la inversin sin ofrecer a cambio aprendizajes mejores, sino sencillamente ms dinero transferido a los adultos.

La prospectiva intencional que ponemos sobre la mesa es un gran esfuerzo de retencin y de egreso oportuno, puenteando adecuadamente y con toda anti-cipacin el paso de un nivel al otro; exige una planeacin de acupuntura territorial que identifique claramente a qu escuela y con qu recursos los alumnos de primaria pasarn a secundaria, y de sta al bachillerato, consideran-do la natural variedad en la libre eleccin de las familias, pero con el compromiso claro de que la oferta educativa se rija detalladamente por la demanda potencial.

As se ve nuestro futuro (figura 1.1): o bien segui-mos con pocas variaciones la tendencia, sealada por la lnea en rojo, o nos aplicamos y llevamos a la generacin presente por la ruta que traza la lnea en azul.

En la segunda parte de este trabajo se incluye la ficha de cada entidad federativa, con los avances pro-yectados segn la edad normativa de los alumnos, que basa la meta nacional en la correspondiente meta estatal, desde 2012 hasta 2024.

En el efecto que estimamos, la escolaridad pro-medio del pas (considerando la poblacin de 15 aos de edad y ms) recibira el impacto favorable de las tra-yectorias completas, de tal modo que para el final del periodo de referencia, Mxico alcance los doce aos a los que aspiramos:

Tabla 1.1 Proyeccin de crecimiento del grado promedio de esco-laridad (gpe) nacional, para la poblacin de 15 aos de edad y ms.

Ao GPE2014 9.62015 9.82016 10.12017 10.32018 10.62019 10.82020 11.02021 11.32022 11.52023 11.82024 12.0

Esta meta es un primer desafo: que los mexicanos ya no vayamos poco a la escuela.

Ingreso primaria Egreso primaria

2012 2018

Ingreso secundaria Egreso secundaria

2018 2021

Ingreso EMS Egreso EMS

2021 2024

100

90

80

70

60

50

40

Trayectorias completas Mxico 2012-2024

98.8

9993

90.4 89 87.7

85%93.2

86.383.3

61.8

48.7%

Tendencial

Metas 2.0

-

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

172. Trayectorias exitosas

Cambio en las prcticas y los resultados, para que todos logren aprendizajes como ciudadanos globales en 2024

-

18

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Cambio en las prcticas y los resultados, para que todos logren aprendizajes como ciudadanos globales en 2024

El derecho a la educacin, y seguiremos insis-tiendo siempre en ello, es fundamentalmente el derecho a aprender. La vocacin de la escuela es funcionar como laboratorio de una sociedad renovada, en el que las personas son explcitamente convocadas y apoyadas para desarrollar al mximo posible su potencial, su talento. Verificar si este propsito se est cumpliendo se hace posible si identificamos en qu y cundo nias y nios estn alcanzando competencias fundamentales para seguir aprendiendo toda la vida, para ejercer su libertad y para partici-par activamente y libremente en la sociedad. Los doce aos de escolaridad en los que nos concen-tramos en este planteamiento de metas no slo deben implicar trayectorias completas, sino tambin garantizar trayectorias exitosas. Retomando la expresin del nuevo documento de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (unesco) que se gener en Jomtien, Tailandia, en 2011, es impactante comprender cunto estn dejando de aprender los nios en la escuela; con agudeza los expertos y activistas sealaron en esa ocasin que la inclusin de

los nios en el sistema escolar no termina, en muchos casos, con la exclusin de ellos y ellas con respecto a lo que quieren y necesitan aprender.

La persecucin de esta meta nacional implica un compromiso serio con la equidad. Por demasiado tiempo se ha considerado a los nios y nias de la escuela pblica como beneficiarios de un servicio a cargo del Estado, casi una concesin graciosa, pero sin destacar para nada el mandato y la responsa-bilidad de respetar, resguardar y fomentar el ejercicio de su derecho a aprender. La presin social para el logro de aprendizaje es creciente pero an insuficiente: la for-mulacin de metas claras en este aspecto debe contri-buir a que en primer lugar los padres, y con ellos todos los ciudadanos, exijamos y colaboremos para que se coloque al centro la calidad en los procesos y en los resultados que todos los estudiantes me-recen, sin discriminarlos de las oportunidades y con la perspectiva clara de brindar la compen-sacin necesaria para romper las condiciones de sujecin del entorno inmediato.

Es obvio que hay que considerar el punto de partida, pero nunca debe ser ste un pretexto para asu-mir que los nios de escuela indgena o en telesecundaria fatalmente deban alcanzar niveles pobres de aprendiza-je, o que al exigir mejores resultados se les presione injustamente, cuando en realidad lo que hacemos es reprochar la negligencia, oportunismo y cerrazn de las

-

19

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

19

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

autoridades y las cpulas sindicales. No hay que con-fundir contexto con identidad. Como argumentamos en Brechas, la diversidad, que es hermosa, no es lo mismo que la desigualdad, que es detestable.

La riqueza de las culturas locales no puede usarse de parapeto para justificar procesos inequitativos que cristalizan las limitaciones del entorno y decretan su permanencia; en la peor irona, estaramos volviendo a la visin colonialista y etnocntrica en la que la peculiaridad de un grupo se vuelve clich para excluirlo, dejando de nuevo fuera de la discusin nacional, sin voz ni medios de participacin y demanda, a los que histricamente han sido discriminados. La interculturalidad, el bi-lingismo, la integracin ante condiciones de discapacidad o las alternativas de preparacin tcnica no conllevan disminucin o desventaja sino en tanto y en cuanto se conciban como exclusin programada.

La meta de trayectorias exitosas es ex-presin de una transformacin en la prctica pedaggica; si seguimos usando la misma rece-ta, los resultados no pueden ser muy distintos. Cuando abordemos los caminos en el siguiente apar-tado quedar claro que, para darse adecuadamente, el hecho educativo requiere de clara gobernabilidad, de los maestros actuando como educadores profesionales, de inversin eficaz y de un contexto de institucionalidad suficiente y flexible en cada escuela, todo ello orientado

al aprendizaje. Ya apuntan a esta nueva receta inicia-tivas valiosas que tienen referentes explcitos de logro, como las que se trabajan en el modelo Fortalecimiento e Inversin Directa a las Escuelas (pec-fide) y ahora, con gran dedicacin pero poco presupuesto, en la Estrategia de Fortalecimiento de la Secundaria: empoderando a las escuelas y las zonas a travs de la gestin colaborativa, con el seguimiento no invasivo y la adopcin grupo por grupo, maestro por maestro, hasta llegar a cada nia y nio de la metodologa participativa de la relacin tutora, la experiencia escolar se llena de sentido y se encamina a una sucesin de xitos puntuales.

Los avances de la profesionalizacin docente tienen aqu su principal indicador de xito, pues no slo ser necesario reforzar en los profesores las habilida-des de conduccin de grupo y el enriquecimiento de estrategias para atender a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje de cada grupo, sino tambin resolver los sistemas de apoyo y seguimiento pedaggi-co a los alumnos, que hasta ahora caen en un dis-perso y abigarrado conjunto en el que se superponen, chocan y crean vacos las figuras de la supervisin, los Asesores Tcnico-Pedaggicos, las Unidades de Apoyo a la Educacin, las instancias de Educacin Especial, los Centros de Atencin Mltiple y otras figuras con tareas de psicopedagoga. Lejos de dejarlos, como hasta aho-ra, en un rompecabezas mal colocado de servicios y

-

20

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Cambio en las prcticas y los resultados, para que todos logren aprendizajes como ciudadanos globales en 2024

Cuadro 2: Articulacin con otras Metas

Una falla recurrente, como ha observado agudamente Rosa Mara Torres, es que los ejercicios de metas no se hacen revisando las fortalezas y debi-lidades de ejercicios anteriores o paralelos. Hay en la historia de Mxico un antecedente re-moto en la gran experiencia de planeacin, an no participati-va pero s multisectorial y con rigor educativo-presupuestal: el Plan Nacional de Expansin y Mejoramiento de la Enseanza Primaria (el llamado Plan de Once aos, por su arco de tiem-po1960-1971); ya desde en-tonces se plante que se deba

garantizar la permanencia y el trnsito regular de los 6 a los 14 aos, modificando las reglas y fondeando con suficiencia el esfuerzo. La anmeb y las refor-mas a la educacin preescolar, secundaria y media superior del arco 2000-2012 tuvieron un di-seo ms pensado en cuanto a los contenidos, pero sumamente frgil en cuanto al costeo de sus propsitos, el marco jurdico para su cumplimiento y la parti-cipacin de la sociedad extensa.

El poder de convocatoria que deseamos para las Metas 2012-2024 aqu presentadas reside en

que focalizan logros centrales: trayectorias completas y exito-sas para todos; es un esquema sencillo que permite su apro-piacin como esfuerzo social, y no slo oficial. Ello no obs-ta, sin embargo, para identifi-car su articulacin con metas ya comprometidas. As, la Meta 1 Trayectoria Completas coinci-de y contina con las metas 2, 3 y 4 de ept, la Meta 2C de mmm, as como con las especficas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 14 de oei. La Meta 2 Trayectorias Exitosas coincide con las metas especficas 10, 11 y 12 de oei, la 6 de ept y la 2D

modalidades ajenas entre s, necesitamos reformularlos como alternativas orgnicas y comunicadas que siguen una misma lgica: favorecer el mximo aprendizaje al que cada persona tiene derecho en su desarrollo de la infancia a la juventud, logrando una compensacin y habilitacin alternativa que traduzca un deber auditable de logro.

As, esta meta requiere de una conversin sin-cera, un cambio propiamente cultural: cada persona involucrada tiene que estar convencida de que todos los alumnos pueden aprender, de que tener altas expectativas sobre su logro actual y sobre sus xi-tos futuros no es una quimera, sino una responsabilidad que orienta la seleccin de estrategias, la distribucin de apoyos, el uso de recursos, el tono de la comunicacin entre los niveles de decisin. La evaluacin es exigi-da por esta meta no slo como verificacin de la resultante ltima, en la conclusin de todo el bloque obligatorio hasta el tercero de bachille-rato, sino como un recurso indispensable ao con ao para programar, rectificar, focalizar los esfuerzos y las ayudas extraordinarias, para

resignificar las tareas cotidianas y para rendir cuentas de las tareas de cada uno.

En ese sentido, hay ya tambin trabajo iniciado, que requiere profundizacin, socializacin y conclusin. En la articulacin de la Educacin Bsica se identifican los aprendizajes fundamentales para cada nivel y grado; a partir de ah se debe recuperar el es-fuerzo de fijar estndares de logro acadmico que orienten la formacin inicial y continua de los maestros, la programacin pedaggica, el di-seo instruccional, la lgica de los materiales y tambin la evaluacin de procesos y resultados en el aula. Es esperanzador el trabajo realizado para trazar una retcula a lo largo de los contenidos de toda la Educacin Bsica, en el contexto del Comit Tcnico de la Evaluacin Nacional de Logro Acadmico en los Centros Escolares (enlace), de manera que los nuevos instrumentos de la prueba se organizan ahora en torno a los ncleos de aprendizaje fundamentales las nocio-nes, los procedimientos, los modelos lo que permite la equiparacin horizontal de resultados (es decir, que sean

-

21

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

plenamente comparables los resultados de cada genera-cin subsecuente de, digamos, tercero de secundaria) y la equiparacin vertical (seguir longitudinalmente el logro de cada alumno, en matemticas, grado tras grado a lo largo de su trayecto escolar), precisando la psicometra del diagnstico y evitando los malos efectos ligados a ensear para la prueba.

Aunque no para todos los aspectos de la forma-cin escolar hay medidas desarrolladas, el aprendizaje que concebimos como deseable y exigible no se limita a las ha-bilidades de comprensin lectora y de pensamiento mate-mtico. Son fundamentales tambin la conciencia histrica, el desarrollo de una visin cientfica, las habilidades para el uso de tecnologa y, con gran relevancia, las competencias de relacin, de accin cvica y de discernimiento tico: el cuidado de s, la capacidad de trabajar en equipo, la honestidad, la solucin razonada de conflictos, el compromiso de resguardo del ambiente, el rechazo a toda forma de discriminacin. Este bloque de competencias, que en la discusin internacional se estn agrupando bajo el ttulo

de competencias para la ciudadana global, complementan la nocin integral de logro de aprendizaje que sostenemos. Lo mucho que necesitamos avanzar en estos otros domi-nios se refleja, por ejemplo, en el Estudio Internacional sobre Educacin Cvica y Ciudadana (iccs), aplicado en 2009, en el cual los alumnos mexicanos de segundo de secundaria fueron evaluados junto con sus pares de otras 37 nacio-nes; los resultados revelan que 62% de ellos no responden adecuadamente a cuestionamientos ligados al valor de la democracia, la honestidad o la no discriminacin que estn previstos como parte de su formacin escolar.

Lo importante es no perdernos en un falso di-lema: no podemos escoger unas u otras competencias como si fueran excluyentes entre s. De la misma manera que no entender lo que se lee deteriora la posibilidad de nuestros nios para informarse crticamente o dar voz a sus inquietudes polticas, un significativo conoci-miento de la historia patria no compite ni lleva a dejar de lado las habilidades para el clculo, la proporcin o la interpretacin de estadsticas. Por ello, proponemos tambin favorecer el establecimiento y difusin de

de mmm. Los caminos tambin se corresponden; maestros como educadores profesionales es el factor abordado por las metas 20 y 21 de la oei; gasto eficiente y transparente apunta a la meta 24 de la oei; autonoma y par-ticipacin en la escuela coinci-de con la meta especfica 1 para el 2021 sealada por oei. Est tambin a punto de anunciarse la Iniciativa Global de Educacin de Naciones Unidas Educacin Primero; an no se han publi-cado las metas, pero sus tres focos coinciden con el ejercicio que presentamos: el primero foco de Education First, todo nio en la escuela, se corresponde con nuestra Meta 1; el segundo

Todos aprendiendo y el tercero Todos desarrollando un perfil de ciudadana global coinciden con nuestra Meta 2.

Con los objetivos del Pro-grama Sectorial de Educacin (prosedu) del gobierno fede-ral, apenas por concluir, nuestra Meta 1 coincide con el Objetivo 2 y algunos aspectos del Objetivo 1; la Meta 2 aqu expresada se relaciona con el Objetivo 1, que incluye promedios globales es-perados en las pruebas pisa y enlace; el Objetivo 6 coincide con algunos rasgos del camino Autonoma y participacin en las escuelas. Por ltimo, por el hecho de que es uno de los rarsimos casos en nuestro pas

en el que se concibe un sistema articulado de meta nacional y metas estatales con clculo preciso del esfuerzo, es digna de conside-rarse la iniciativa, surgida de la sociedad civil y propuesta desde el Consejo de la Comunicacin, por la cual se pactaron en la conaedu metas especficas por estado para llegar a agregar un logro nacional en Espaol a re-sultas de los esfuerzos oficiales y sociales de impulso a la lectura; se fij la meta de alcanzar una distribucin de uno de cada dos alumnos en bueno y excelente, a verificarse con los resultados de la prueba enlace de Espaol correspondiente a 2012.

-

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

22Cambio en las prcticas y los resultados, para que todos logren aprendizajes como ciudadanos globales en 2024

pruebas autoaplicadas que identifiquen el logro de etapas indispensables. Por ejemplo, que los es-tndares nacionales incluyan la verificacin por parte de los padres y los alumnos mismos para confirmar que se dio un paso ms all de aprender a leer y ya se cuenta con la competencia de leer para aprender. Alrededor de los nueve aos debe verificarse socialmente el derecho constitucional a aprender, en tr-minos de lectura de comprensin y redaccin creativa, clara y autoexpresiva.

Aclarado esto, tomar referencia en los re-sultados de los exmenes estandarizados para indicar esta meta no debe interpretarse como si un puntaje determinado debiera dejarnos satisfechos, o agotara toda la riqueza de lo que debe alcanzarse. La evaluacin continua, que debe incluir portafolios, actividades de refuerzo y, sobre todo, ejecucin de lo aprendido (en la metodologa de la relacin tutora, el logro esperado en el despliegue del aprendiz mismo queda claro cuando ste la nia, el nio mismo puede acompaar a otro a lograr el co-nocimiento y la transformacin de la realidad), alimenta en el tiempo lo que sencillamente quedar registrado en una prueba bien diseada, claramente comunicada a la sociedad y devuelta a los propios educadores y alumnos.

Todos los instrumentos se pueden y deben mejo-rar, pero contamos con indicadores suficientemente robus-tos en las pruebas de enlace y del Programa Internacional

de Evaluacin de Estudiantes (pisa). Por ello, elegimos dibujar una trayectoria en la que no dejamos de considerar puntajes promedio como referentes, pero con una atencin redoblada a la reduccin de la insuficiencia, que tiene sentido tanto en su papel de foco estratgico para la mejora global (la necesaria concentracin en quien necesita ms apoyo, la base de la pirmide que mueve el conjunto), como en trminos de una deuda de justicia, en la que no podemos seguir contem-plando impasibles cmo se malogra el talento y cmo no se cumple el compromiso mnimo aceptable con cada estudiante.

Para usar con tino las pruebas estandarizadas, se debe continuar con las tareas de fortalecimiento de su diseo y administracin, para que el pro-greso sea verificable en cada conjuncin concre-ta de nios, maestros y escuelas, y desarrollar las intervenciones pedaggicas que atiendan con justicia el papel de compensacin. Hay que recordar que el logro cognitivo es acumulativo y pasa por periodos de laten-cia, de manera que la concentracin tiene que estar en que los maestros dominen la alternancia entre estrategias para recuperar el logro que no se dio en grados anteriores, y al mismo tiempo fa-vorezcan el despunte y ejercicio de competen-cias que se expresarn plenamente en grados subsecuentes.

-

23

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

En nuestra propuesta trazamos trayectorias de cambio en las que, ao tras ao, debe reducirse el porcentaje de insuficiencia, con un impacto en el pun-taje promedio global. Como ocurre con el avance de asistencia grado tras grado de una misma generacin, en la segunda parte estimamos las medidas de referen-cia a alcanzar la parte de cada estado en las pruebas de aprendizaje correspondientes a sexto de primaria, ter-cero de secundaria y tercero de bachillerato, en el arco de los doce aos entre 2012 y 2024.

Tambin hemos dibujado la vinculacin entre los resultados de enlace y los de pisa; con la modelizacin matemtica correspondiente, creamos una correlacin plausible que tiene una finalidad no de curiosidad psi-comtrica, sino de impulso a la poltica pblica. Hemos ya sostenido que Mxico puede y debe aspirar a cerrar su brecha de desempeo con los pases que participan en esta prueba, obviamente no por prestigio diplom-tico o meditico, sino por responsabilidad con sus ciudadanos jvenes, que con todo derecho de-ben habitar, tener voz y participar en el mundo que les toc vivir, en igualdad de oportunidades. Dicho de manera muy sencilla: la segunda meta es que todos aprendan para participar como ciu-dadanos de la sociedad global.

La prospectiva intencional es que los estudiantes mexicanos alcancen para 2024 el promedio del conjunto de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (ocde); ms de 525 puntos con el parme-tro actual, pues al lograr mejores resultados progresiva-mente, nuestro pas contribuir a elevar ese promedio de referencia. La correlacin nos lleva a estimar un virtual puntaje de 673.8 para enlace Matemticas de tercero de secundaria en 2023, que se consolidara como un puntaje de 546.6 de pisa Matemticas en esa misma generacin de estudiantes, cuando meses despus tomen la prueba mientras cursan su primer ao de bachillerato. Conforme avancemos, es posible y deseable que los niveles de logro se muevan del clculo original; le daremos la bienvenida al fenmeno y actualizaremos las estimaciones, pues el rango numrico en las pruebas estandarizadas es mvil, para conservar su poder explicativo.

As se ve nuestro futuro: reduciendo la insuficien-cia (figura 1.2), que es asegurar el mnimo en el derecho a aprender, marcaremos el contraste con la lnea roja (fi-guras 1.3 y 1.4), que con su pendiente suave muestra el lento ritmo de mejora en los resultados de las pruebas si seguimos la tendencia actual, y seguiremos la lnea azul, que seala el cambio de ngulo que, conforme avanza el tiempo, retrata aprendizajes ms slidos y un dominio ms completo de algunas competencias fundamentales.

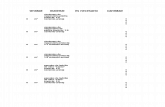

Figura 1.2 Comparativo entre el escenario tendencial y Metas 2.0 en distribucin de logro para prueba enlace Matemticas tercero de secundaria, 2024.

Insuficiente Elemental o mayor

Secundaria (Metas)

Secundaria (Tendencia)

9.6% 90.4%

28% 72%

-

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

24Cambio en las prcticas y los resultados, para que todos logren aprendizajes como ciudadanos globales en 2024

Figura 1.4 Comparativo entre el escenario tendencial y Metas 2.0 en media de resultados para pisa Matemticas, 2012-2024.

2015

575

550

525

500

475

450

425

4002018 2021 2024

Metas 2.0 Tendencial

546.6

517.6

488.3505.3

454.3

454.3

484

471.3

Figura 1.3 Comparativo entre el escenario tendencial y Metas 2.0 en media de resultados para tercero de secundaria en enlace Matemticas, 2013-2024.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

700.00673.8

662.5

538.4591.7586.9

650.00

600.00

550.00

500.00

450.00

Metas 2.0 Tendencial

-

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

253. Cuatro caminos para la transformacin

-

26

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Cuatro caminos para la transformacin

Los dos conjuntos de metas, trayectorias completas y trayectorias exitosas, se implican entre s. En la meta de aprendizaje estamos considerando el gran es-fuerzo de compensacin que significa mantener una alta tasa de inclusin; es decir, al incorporar y atender a los estudiantes en riesgo de ser expulsados en algn punto del trayecto, la dinmica de resultados debe ponderarse. Simplificando, lograr 500 puntos pero te-ner slo al 70% de la generacin escolarizada, se puede traducir como una operacin as: 500 x 0.70 = 350; un logro bajo, distante del resultado promedio que a primera vista sealaba la marca de los 500 puntos. Por eso, hoy no nos podemos sentir ufanos de que los re-sultados de enlace Media Superior sean mejores que los de Secundaria, pues el grupo de referencia no es igual: en tercero de secundaria estn siendo evaluados los estudiantes que forman la mitad de la cohorte cro-nolgica (lo que ya es indignante), mientras que en ter-cero de bachillerato se trata apenas de la cuarta parte, autoseleccionados al sobrevivir a los procesos inter-nos y externos de desescolarizacin. En esta propuesta de metas nacionales nunca perdemos de vista que

se trata de los mismos nios, nias y jvenes: para aprender lo suficiente, necesitan quedar-se en la escuela; para considerar que nuestro sistema mejora sustantivamente no podemos consolarnos con los incrementos de puntajes de unos pocos privilegiados.

Una nota aclaratoria ms: como se precisa en el documento de la unesco y la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin (oei), Metas 2021: Desafos y Oportunidades, las metas pueden ser blandas o duras; es decir, distintos aspectos de la transforma-cin, todos necesarios, pueden ser unos de bajo costo y aportar mejora en corto tiempo (= blandos) mien-tras otros son de costo creciente, que hay que sostener para que slo al mediano plazo rindan el fruto esperado (= duros).

Las transformaciones del primer caso son de-cisiones en las que cada unidad de intervencin tiene alto impacto, porque el punto de partida es muy bajo. Por ejemplo, blando pero sumamente valio-so es el efecto que podemos esperar con una regulacin administrativa que inhiba el ausentismo e impida cambios y licencias no mdicas de los maestros frente a grupo du-rante el ciclo escolar; la mejora se reflejar rpido, por la sencilla razn de que los alumnos que antes ni siquiera tenan sus aos lectivos completos y se desconcertaban con el cambio de ritmo y estilo del maestro sustituto, ya no padecern esa restriccin en algo tan bsico.

-

27

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

En cambio, una intervencin dura es trans-formar las Normales, pues requerir de costos eleva-dos, gran despliegue de energa poltica y de gestin, y sus beneficios comenzarn a reflejarse en las dos metas maestras en un tiempo ms extendido. En los aos ini-ciales del periodo de referencia que marcamos, 2012 a 2024, hay una mezcla de cambios duros y blandos que se necesitan entre s, pero en los que prevalece la ur-gencia de abrir el ngulo para salirse del arco tendencial. La mejora en las fases finales ser ardua: el proceso mismo se endurecer cuando se trate ya no slo de librar la falta de oferta bsica de bachi-llerato o de contener la insuficiencia en el logro de aprendizaje, sino de avanzar en equidad y calidad con paso firme.

Como lo expresa grficamente la figura 1.5, los recursos y procesos movilizados en el tiempo (repre-sentados por el eje horizontal) al inicio tienen un efecto muy destacado para avanzar en los logros (representados en el eje vertical). Conforme pasa el tiempo, la marcha global de los cambios es ms costosa y los resultados van siendo ms moderados. Especialmente cuando la

mayora de los alumnos alcanza una trayectoria completa y exitosa (la situacin que marca la lnea punteada tce), la inversin de energa educativa tiene que ser constante, y cada punto de mejora sustantiva se va espaciando.

Apuntamos ya lo que queremos alcanzar : Todos y todas en la escuela, y todos y todas aprendiendo para ser ciudadanos plenos de Mxico y el mundo; ahora necesitamos un mapa de ruta mnimo para hacerlo factible. Al presentar un trabajo sobre Metas educativas para Mxico en las prximas dcadas, Felipe Martnez Rizo afirm que las mejores metas no son las ms ambiciosas, sino las mejor sustentadas; las que se proponen con base en una clara comprensin de lo que puede conseguir una estrategia, los costos que implica y su viabilidad, considerando aspectos tcnicos, financieros y otros. Suscribimos tambin ese en-foque, y en la estimacin de los avances de asistencia a la escuela y logro educativo, que se describen en las tablas de la segunda parte, la modelizacin matemtica para cada estado pondera ambas dimensiones y registra los impactos diferenciados que aporta cada pieza de poltica pblica que progresa segn la ruta trazada.

Figura 1.5 Endurecimiento de las Metas 2.0

Recursos movilizados (monetario - humanos - tiempo)

Trayectorias Completas y Exitosas

Logros

-

28

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

Las Metas 2.0 en trayectorias completas y exi-tosas requieren de que tanto el gobierno como la socie-dad realicemos una ciruga mayor en las reglas y la lgica imperantes en el sistema educativo. El que proponemos no es un cambio de paradigma en s mismo experimen-tal, que planteara una innovacin nacida en los cubculos de acuciosos investigadores; se trata nada ms y nada menos que de recobrar el sentido educativo y la dimensin pblica de la educacin pblica; que sea de verdad educacin, y que sea en realidad pblica. Que la educacin pblica se gobierne por re-glas educativas, y no por lealtades poltico-partidistas y las fluctuaciones de mercado negro; que la educacin pblica sea orientada por decisiones que se toman con la participacin ordenada y efectiva de los maestros, los padres y las organizaciones de sociedad civil, resguardan-do la autonoma y certeza de la evaluacin, y la transpa-rencia de ordenamientos y presupuestos.

Qu tiene que cambiar en los procesos, para que cambien los resultados? Las metas sealadas no se alcanzarn por decreto, sino a consecuencia de cambios estructurales que hemos estado dilatando. Fue necesario un largo camino de transparencia y convergencia para alcanzar el punto actual de evidencia, que reclama accio-nes. Esta ventana de oportunidad no puede des-perdiciarse; los tres o cuatro aos prximos son determinantes para abrir la tendencia hacia los logros que queremos. Vamos por todo, y eso exige

recorrer con valor al menos cuatro caminos que a con-tinuacin puntualizamos. Revisemos los cuatro aspectos, sin afn de exhaustividad, pero s sealando los grandes puntos de quiebre de la transformacin.

3.1 Recuperar la rectora del Estado Mexicano en educacin

La gobernabilidad del sistema educativo fue perdien-do eficacia y congruencia a lo largo del tiempo, bsica-mente por tres procesos: a) una captura cada vez ms preocupante de las estructuras y un condicionamiento cada vez ms cerrado de las decisiones de la autoridad a manos de las cpulas sindicales, b) una descentraliza-cin de los servicios educativos a nivel estatal que no ha evolucionado a favor del aprendizaje, y c) la ausencia programada, apenas revirtindose, de la voz ciudadana en la poltica educativa.

La disfuncin en el sistema de decisiones tiene su raz en el predominio de la poltica elec-toral y de reparto de beneficios clientelares, por encima de la autntica poltica educativa. Como siempre, y tal vez evidente como nunca antes, polticos partidistas y lderes sindicales ven en la educacin el reparto de un botn para alimentar su base de apoyo electoral y econmico, en un ciclo perverso que daa la democracia y pone en peligro la lgica educativa del

Cuatro caminos para la transformacin

-

29

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

sistema escolar. En Metas describimos la ausencia cada vez ms marcada de la autoridad federal en la responsabilidad sobre el hecho educativo, dejando al corporativo sindical la administracin real de aspectos sustantivos de la vida co-tidiana en las escuelas. Es imperativo, para el alcance de las metas, que el Ejecutivo sea exigido a acti-var sus atribuciones y recursos que recibe de los ciudadanos y acote la actuacin rapaz y de bloqueo de la cpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin (snte), lo mismo que en algunos estados ocurre con la cpula de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacin (cnte), la faccin disidente del mismo Sindicato. La reciente experiencia en torno a la Evaluacin Universal muestra el poco compromiso educativo de esos grupos, y la debilitacin intrnseca que pactos y alianzas con el liderazgo sindical significan para la coherencia de cualquier avance educativo.

Se requiere trazar de nuevo las fronteras en el papel que corresponde a la Secretara de Educacin Pblica (sep) y el papel legtimo de una representacin sin-dical. La primera exigencia, a partir de diciem-bre de 2012, al nuevo gobierno de la Repblica debe ser que el equipo responsable del diseo y la ejecucin de la poltica educativa nacional sea elegido e instruido para dialogar, pero nun-ca transigir, con la estructura sindical. Es inad-misible que el ministerio de educacin del pas no sea encabezado por un grupo de profesionales leales a los objetivos y con una trayectoria slida de reforma en el sector, pues la eventual curva de aprendizaje en el equipo de la SEP ocurre en detrimento del aprendizaje de los alumnos, y en asimetra ante el trato ventajoso y abusi-vo del corporativo sindical. Es inadmisible tambin seguir manteniendo el engao de que pactar con el snte es relacionarse con los maestros; aun con el indignante abuso que significan las decenas de miles de comisionados, los cientos de miles de maes-tros verdaderos son una ingente mayora con la cual el gobierno federal no ha sabido comunicarse en forma clara y continua.

Un segundo aspecto estructural es reordenar la estructura de autoridad. Si incluso la captura sin-dical ha llegado a capturar posiciones tan crticas como Subsecretaras o Direcciones Generales a nivel federal

o a los titulares mismos de las Secretaras estatales, la llamada mesoestructura, que incluye a directores o jefes de nivel, jefes de enseanza, jefes de sector y su-pervisores, est fuertemente colonizada, contradiciendo la necesaria distincin entre los sujetos profesionales de la administracin pblica, que marcan las consignas directivas, y los representantes encargados de promover mejores condiciones de trabajo, que adelantan deman-das sobre sueldos, seguridad y prestaciones. A ms tardar expedido en 2013, un Decreto deber definir la condicin de empleados de confianza de las autoridades intermedias, quedando sujetas al escrutinio pblico inmediato y al avance en un servicio civil meritocrtico.

De lo contrario, estas posiciones seguirn re-partindose a amigos y validos, y como ocurre salvo honrosas excepciones alimentando un sistema de coaccin a los maestros por parte de las dirigencias sin-dicales, un filtro estrecho para cerrar a conveniencia de la cpula gremial la comunicacin y las directrices de las autoridades mayores de educacin, daando la imple-mentacin de cualquier programa no rutinario. Como corolario, debern extinguirse en 2015 todas las comisiones mixtas Secretaras de Educacin-snte que no aborden prestaciones especficas, pues el principio de bilateralidad para las condiciones de trabajo es vlido y debe resguardarse como impres-cindible para la justicia laboral, pero es inadmisible en la toma de decisiones de poltica educativa, porque resulta excluyente de otros actores y porque refuerza la mala prctica vigente de autoridad paralela por parte del corporativo sindical.

Para regular la operacin del snte y aco-tarlo a sus funciones legtimas, deber revisarse su marco normativo, pues ha quedado inmerso en un galimatas de contradicciones con el Orden Jurdico Nacional y ausencias reglamentarias, que conspiran con-tra cualquier intento serio de ejercer la autoridad que los ciudadanos depositan en el Ejecutivo para la funcin educativa. Esa revisin normativa debe terminar, entre otras cosas, con las contradicciones que se juegan a nivel federal y estatal con respecto a la titularidad de contra-to colectivo de trabajo; asegurar la libertad de afiliacin de cada maestro; acabar con la retencin automtica de cuotas sindicales; aplicar a las finanzas sindicales las

-

30

AHORA ES CUANDO MEXICANOS PRIMERO

(rename), la exencin unilateral de participacin en los concursos para el otorgamiento de plazas o la anuencia para bloquear la Evaluacin Universal.

La descentralizacin que arranc con el Acuerdo Nacional para la Modernizacin de la Educacin Bsica de 1992 ha sido ms que nada una desconcentracin, en la que la autoridad fe-deral perdi elementos para cumplir el manda-to de asegurar el derecho de los alumnos, y las entidades federativas quedaron sin capacidades instaladas para la profesionalizacin del servicio y poco sujetas a cualquier sistema democrtico de rendicin de cuentas. Para 2013 debe ya iniciar una reforma del Orden Jurdico Nacional, con cambios a la lge y la reglamentacin que le siga, para precisar de nuevo responsabilidades que sean exigibles a unas y a otras, autoridades federales y autoridades estatales, por parte de las comunidades y las familias, de ser necesa-rio en tribunales.

Indispensable entre los elementos de este primer camino es establecer una poltica nacional de par-ticipacin social. No slo se incumple por mal dise-o con el funcionamiento previsto en ley del Consejo Nacional de Participacin en Educacin (conapase), sino que adems la prctica vigente de las autoridades mayo-res privilegia espacios de consulta a modo, en contra del espritu de la legislacin vigente sobre planeacin demo-crtica del desarrollo. Las sesiones informativas no cum-plen parmetros exigentes de transparencia y rendicin de cuentas, y la invitacin a los organizaciones sociales y a los representantes de los padres a eventos, inauguraciones y celebraciones dan una falsa impresin de colaboracin, ajena a un trabajo consistente y cotidiano de demanda informada y de corresponsabilidad con metas de logro.

Llevada a nivel estatal, municipal y de cada es-cuela, la prctica de los consejos de participacin sal-vo contadas excepciones se hunde en la irrelevancia, constreida por una inercia autoritaria que busca un involucramiento anecdtico o un financiamiento com-plementario por parte de la sociedad, mientras que las decisiones realmente de fondo se toman a espal-das de los maestros, los acadmicos, los padres y el resto de los ciudadanos, en el peor de los casos como un intercambio de beneficios entre los funcionarios y la cpula sindical.

exigencias de declaracin de transparencia para el ser-vicio de administracin tributaria que rige a las asociacio-nes civiles; terminar con la quita inequitativa de impuestos generalizados (como ocurre en algunos estados, en los que el gobierno financia la carga impositiva correspondien-te al impuesto sobre la renta de los afiliados al snte); la lista es larga.

Finalmente, la clave regulatoria para darle al snte el lugar que le corresponde es acabar con el dominio de las estructuras sindi-cales sobre la seleccin, asignacin, promocin, evaluacin, pagos y estmulos a los maestros que derivan del sistema de escalafn. El ordenamiento vigente, que data de 1973 y no ha sido actualizado se-gn los principios de la Ley General de Educacin (lge) de 1993 y sus posteriores reformas, correspondi a una etapa en la cual el Estado contrataba trabajadores manuales y los incorporaba por sectores a un partido nico; hoy es un marco de opacidad y corrupcin, una afrenta a la condicin de los maestros como educadores profesionales, pero que ha sido sumamente ventajoso para construir la sofocante omnipresencia sindical que distorsiona la poltica educativa.

Para desentraar la parte que corresponde a lo educativo, distinto de lo laboral, deber establecerse con certeza jurdica que la plaza corresponde a cada escuela, mientras que el maestro debe contar con una licencia de servicio profesional sujeta a recer-tificacin peridica, esa s ligada a los avances de sueldo por su trayectoria, y a los programas de estmulo y re-conocimiento que le correspondan por su mrito.

La distribucin de la funcin educativa, plasma-da en los actuales artculos 12 a 14 de la lge deber afinarse, para luego explicitarse en una reglamentacin secundaria que le d operatividad. Queda claro que se debe consolidar el mecanismo de consulta y acuerdo del actual Consejo Nacional de Autoridades Educativas, pero la omisin o disidencia de algunos estados de la Federacin no tienen consecuencias en el presente, y a la autoridad federal le han fal-tado instrumentos y sobre todo decisin para hacer efectivas las atribuciones que le reconoce el artculo 12 de la lge, como ha ocurrido con las faltas de cumplimiento de los estados a la integracin del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas

Cuatro caminos para la transformacin

-

31

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

31

METAS 2012-2024MEXICANOS PRIMERO

Por qu sostenemos que la participacin ciu-dadana refuerza la rectora del Estado en educacin? Porque la demanda informada no slo facilita la transfe-rencia de buenas prcticas y recursos del mbito social al mbito gubernamental, vigorizndolo y legitimndolo, sino especialmente porque la auditora ciudadana, al responsabilizar a los funcionarios del alcance de metas especficas, inhibe la connivencia extrale-gal con los corporativos sindicales; da elementos de sancin negativa al reparto asimtrico de beneficios desde trfico de influencias para contrataciones y compras hasta desviaciones de fondos e impulsa a las autoridades mayo-res a retomar sus obligaciones de dirigir con eficacia a las estructuras intermedias. As, para 2013 a ms tardar, deberemos contar con una reforma aprobada y funcional de la Ley General de Educacin y su reglamentacin federal y estatal, atendiendo a los aspectos mencionados.

Una ltima pieza a considerar en este campo es vigorizar la demanda social de justicia educativa y darle consecuencias. Para 2016, la sep federal y las autoridades educativas estatales debern mantener un sistema de consulta y reporte en lnea accesible a todo ciudadano, articulado con el establecimiento de un grupo especializado en la atencin de quejas y denuncias. En paralelo, deber establecerse a ms tardar en ese mis-mo ao un mecanismo nacional para la defensa explcita