atencionVI_ananos_a2010iSPA

-

Upload

manuel-g-sanchez -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

Transcript of atencionVI_ananos_a2010iSPA

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

1/205

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

2/205

LA ATENCIÓN (VI):UN ENFOQUEPLURIDISCIPLINAR

Elena Añaños, Santiago Estaúny María eresa Mas

(Editores)

Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

3/205

LA ATENCIÓN (VI): UN ENFOQUE PLURIDISCIPLINAR

© UAB. Dep. Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

Edición a cargo de:Elena Añaños, Santiago Estaún y María Teresa Mas

Montflorit Edicions i Assessoraments, slISBN: 978-84-95705-95-2

Imprès a ArgraC. Tordera, XXDL: B-10990-2010

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

4/205

SUMARIO

PRÓLOGOJuan Botella 7

ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO

SELECCIÓN PERCEPTUAL EN RIVALIDAD BINOCULAR: EXPERIMENTOS CONSERIES RÁPIDAS DE ESTÍMULOS VISUALESLuz I. Leirós, María José Sampedro, Dolores Ponte y Manuel J. Blanco

9

PRIMING EN UNA TAREA DE BÚSQUEDA VISUAL MEDIANTE UNA TAREA DECEGUERA AL CAMBIO

Alejandro Maiche Marini y Anna Renner

19

ORIENTACIÓN ESPACIAL DE LA ATENCIÓN MEDIANTE CONCEPTOSTEMPORALESMarc Ouellet, Julio Santiago, María Jesús Funes y Juan Lupiáñez

29

MODULACIÓN AFECTIVA DE LOS PROCESOS DE ALERTAAntonia-Pilar Pacheco Unguetti, Alberto Acosta y Juan Lupiáñez

43

CÓMO LA DISTANCIA ENTRE ESTÍMULOS MODULA EL EFECTO DECOMPATIBILIDAD DE LOS FLANCOS, BAJO DIFERENTESCONDICIONES DE RELACIÓN OBJETIVO-DISTRACTORES

M. José Pedraja, Pedro Raúl Montoro y Julia García-Sevilla

57

ANÁLISIS DE TRES MEDIDAS DE CARGA MENTAL: JUICIOS SUBJETIVOS,TAMAÑO DE LA PUPILA Y TASA DE PARPADEOS.Elisa Pérez, Miguel Ángel Recarte y Ángela Conchillo

69

LA MODULACIÓN SECUENCIAL EN TAREAS CON CONFLICTO NO ES UNIVERSAL:DEPENDE DEL TIPO DE CONFLICTOJesús Privado, Juan Botella y Roberto Colom

79

SALIENCIA PERCEPTIVA Y ATENCION

María José Sampedro, Manuel Blanco, Dolores Ponte y Luz Isabel Leirós

91

ÁMBITOS APLICADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN 105

SINESTESIA TEMPORO-ESPACIAL Y ORIENTACIÓN DE LA ATENCIÓNAlicia Callejas y Juan Lupiáñez

107

EFECTOS DE LA FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTÍMULOS Y DESEÑALIZACIÓN SOBRE LA ESTIMACIÓN DE TAMAÑOPom Charras y Juan Lupiáñez

115

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

5/205

CONTROL ATENCIONAL Y EJECUCIÓN EN TAREAS AFECTIVAMENTERELEVANTES EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR

Purificación Checa, Milagros Santonja y M. Rosario Rueda

127

ESTUDIO DE LOS EFECTOS ATENCIONALES EN UN MOVIMIENTOSEMIBALÍSTICOGermán Gálvez-García y Juan Lupiáñez

141

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS PROCESOSATENCIONALES EN EL TRATAMIENTO DE ALUCINACIONES AUDITIVASBeatriz López-Luengo, José Antonio Muela, Alejandro González, Álvaro Rodríguez

y Cristina González

151

RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN COMPARTIDA Y ATENCIÓN SOSTENIDA EN

SITUACIÓN DE JUEGO INTERACTIVO TRIÁDICOM. Teresa Mas y Elena Añaños

161

INFLUENCIA DEL GÉNERO Y DEL CONSUMO DE TABACO EN LAS DIFERENTESREDES ATENCIONALESCarmen Noguera, Dolores Álvarez, Encarnación Carmona y Vanesa Plaza-Ayllón

167

MECANISMOS DE CAPTURA Y DESENGANCHE EN EL PROCESAMIENTOAFECTIVO DE PARTICIPANTES CON ANSIEDAD RASGO ELEVADA VS. BAJACarolina Pérez-Dueñas, Juan Lupiáñez y Alberto Acosta

177

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONESDEL TRÁFICO CON UNA SEÑAL DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN O AMBASCristina Vargas, Sergio Moreno-Ríos y Cándida Castro

189

PODER Y ATENCIÓNGuillermo B. Willis, Rosa Rodríguez-Bailón y Juan Lupiáñez

195

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

6/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 5

PRÓLOGO

Juan Botella Colmenar Viejo, Madrid Febrero, 2010

En el prólogo del libro que recogía los tra-bajos de la primera edición de la RECA sereflexionaba sobre las razones por las quehabía surgido una iniciativa como aquella.

Entre ellas se señalaba la carencia de vías decomunicación efectivas entre los investigado-res del campo de la atención en España. Confrecuencia conocíamos mejor el trabajo de losinvestigadores de otros países, a miles de kiló-metros, que el de los que teníamos más cerca,a veces en nuestra misma ciudad. Sin dudaesa carencia estimuló tanto la organización deestas reuniones como la publicación de reco-pilaciones de sus trabajos en forma de libros

editados. Una muestra más de aquella situa-ción es la coincidencia de que precisamenteen ese mismo año se fundaba la Sociedad Es-pañola de Psicología Experimental (SEPEX).

Y es que la situación del campo de la atenciónno era una excepción; lo mismo ocurría conlos investigadores de otros ámbitos de la psi-cología experimental. A partir de entonces laSEPEX ha organizado congresos bianuales depsicología experimental en los que la atención

ha sido uno de los campos con mayor prot-agonismo. Al echar la vista atrás hasta aquel año de

1997 resalta de inmediato un cambio cuali-tativo respecto a la situación actual. anto lasreuniones RECA como los congresos de laSEPEX, celebrados en años alternos, han con-tribuido a impulsar un cambio que al cabo delos años ha dado los frutos deseados. Hoy losinvestigadores de la atención nos conocemos

personalmente, conocemos nuestros trabajos,intercambiamos ideas y desarrollamos proy-ectos juntos.

Paralelamente al desarrollo de las propiasreuniones, desde la primera de ellas se pro-pició la publicación de un libro. Su objetivoera reunir una colección de trabajos en ca-stellano que mostrase la investigación que serealizaba en España sobre los procesos aten-cionales. Con ello se pretendía alcanzar variosobjetivos. Por un lado, dar la oportunidada jóvenes investigadores de dar a conocer suproducción. Por otro, generar unos materialesque permitieran el acceso a investigación deprimera línea a estudiantes que lo hacen encastellano; muchos de sus capítulos han aca-

bado siendo lecturas obligadas en asignaturastroncales u optativas relacionadas con la aten-ción, o incluso en cursos de nivel superior.Pero además, los contenidos de estos libros sehan convertido, respecto a la atención, en elescaparate de los años que han sido testigosdel mayor crecimiento de la investigación enpsicología jamás conocido en España.

Podemos decir que el objetivo principal deestos libros ha sido ya cubierto, por lo que

cabe pensar que su publicación no vaya acontinuar en muchas ediciones más. Hoy losinvestigadores en atención ya publican regu-larmente y sin complejos en las mejores revi-stas internacionales. ambién contamos conrevistas con factor de impacto reconocido quepublican trabajos de investigación en castella-no. No sabemos si este libro será el último dela serie, pero probablemente sea uno de losúltimos.

La sexta edición de la RECA disfrutó deun magnífico desarrollo en Barcelona, unaciudad que exhibe en su más alta expresiónla tradicional hospitalidad mediterránea. Asínos sentimos los asistentes con una organi-zación que, capitaneada por Elena Añaños ySantiago Estaún, más el certero e insustituibleapoyo de eresa Mas, consiguió que la RE-CA6 nos dejara con las ganas de volver pron-to a Barcelona. La Casa de Convalecencia del

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, con sumarcado acento modernista, fue el marco para

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

7/205

6 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

el desarrollo de unas sesiones que colmaroncon creces las expectativas que nos habíamosformado cuando nuestros compañeros de laUniversidad Autónoma de Barcelona asumie-ron su organización. Las presentaciones oralesy las sesiones de pósters, más el colofón quesupusieron las dos magníficas conferencias,conformaron un escenario ideal para un fruc-tífero intercambio de ideas, genuino caldo decultivo para el desarrollo de cualquier activi-dad científica. La RECA6 estuvo a la altura ala que las anteriores ediciones habían dejadoel listón, tanto en cuanto a la calidad científi-

ca como a la creación de un ambiente propi-cio para el debate y el estímulo intelectual.

De aquella reunión procede este libro.Está organizado en dos secciones, dedicadasa trabajos de corte básico y aplicado, respec-tivamente. La temática de los mismos demu-estra hasta qué punto los investigadores espa-ñoles están investigando sobre preguntas deactualidad. Pero además, cuando se abordantemas o tareas más clásicos, se hace mediante

acercamientos novedosos que nos ayudan ainterpretarlos desde perspectivas diferentes ysugerentes.

Solo los autores de libros saben el trabajo yesfuerzo que exigen. Sin una alta motivacióny gran tenacidad no saldrían adelante. Másaun cuando se trata de un libro editado, enel que hay que coordinar a muchos autoresdiferentes que trabajan en lugares lejanos. Eltrabajo de los editores ha sido impecable eneste sentido. Del resultado final no hace fal-ta decir nada; el libro habla por sí solo. Unasimple inspección del índice se convierte de

inmediato en una invitación a sumergirse enmúltiples aspectos específicos de este apasio-nante campo de investigación. Lo más difíciles decidir por dónde empezar.

Agradezco muy sinceramente a los edi-tores, Elena Añaños y Santiago Estaún, porsu invitación a escribir este prólogo. Lo hagocon gran placer y con un sincero afecto queno hace otra cosa que devolver el que he reci-bido en todo momento.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

8/205

ATENCIÓN Y PROCESAMIENTO

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

9/205

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

10/205

SELECCIÓNPERCEPTUAL EN

RIVALIDAD BINOCULAR:EXPERIMENTOS CONSERIES RÁPIDAS DEESTÍMULOS VISUALES

Luz I. Leirós, María José Sampedro,Dolores Ponte y Manuel J. Blanco

Departamento de Psicología Social,Básica y Metodología Universidad de Santiago deCompostela

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la percepción sin conciencia

es un tema persistente en psicología experi-mental y neurociencia cognitiva. La cuestiónbásica es si los estímulos invisibles, esto es, es-tímulos que no se perciben conscientementeaunque produzcan actividad neural a lo largode la vía de procesamiento visual, tienen efec-tos conductuales y/o cognitivos similares a losde los estímulos visibles. La idea que subyacees que, comparando lo que las personas hacencon y sin conciencia, podemos conseguir in-formación sobre sus funciones; es decir, paraqué sirve la conciencia.

Durante más de 100 años, la investigaciónen psicología experimental sobre percepciónsin conciencia ha sido muy controvertida;en parte, porque los hallazgos empíricoshan sido difíciles de replicar, pero tambiénporque los procedimientos experimentalesno han conseguido establecer criterios cla-ros de invisibilidad (véase Erdelyi, 1974;Dixon, 1981; Holender, 1986). Durante losúltimos años, la base empírica del fenómenoparece más sólida. Por una parte, diferentes

líneas de investigación neuropsicológica ypsicofísica están proporcionando evidenciade que los estímulos invisibles pueden pro-cesarse, incluso a nivel semántico, y afectara las funciones cognitivas (p.e. Gaillard, DelCul, Naccache, Vinckier, Cohen y Dehaene,2006; Jiang, Costello, Fang, Huang y He,2006; ver Kouider y Dehaene, 2007 parauna revisión crítica) y a las respuestas moto-ras (ver Jaskowski y Verleger, 2007). Por otraparte, investigaciones recientes en diferenteslaboratorios han logrado identificar activi-dad neural asociada a estímulos invisibles

en el córtex visual primario (Rees, Backusy Heeger, 2000) y áreas visuales superiores(p.e. Dehaene, Naccache, Cohen, Le Bihan,Mangin, Poline y Riviére, 2001; Fang y He,2005; Naccache y Dehaene, 2001; Moutous-sis y Zeki, 2002). Las técnicas principalespara manipular la conciencia visual en estosestudios han sido el enmascaramiento y larivalidad binocular.

El enmascaramiento es una reducción en

la visibilidad de un estímulo breve (objeti-vo), producida por la presentación de otroestímulo (máscara), próximo en el espacio ytiempo (Breitmeyer, 1984). La presentaciónde ambos estímulos puede ser monocular(ambos estímulos a un ojo), binocular (am-bos estímulos a ambos ojos) o dicóptica (unestímulo a cada ojo). El enmascaramientopuede ser “hacia atrás”, cuando la mascarasigue al objetivo, o “hacia delante”, cuan-

do la máscara se presenta primero. En susdiferentes formas, está probado que la téc-nica funciona bien con un rango amplio deimágenes y en diferentes localizaciones delcampo visual, aunque mucho mejor en laperiferia que en la fóvea. Sus principales li-mitaciones son dos: Una es que no funcionabien con estímulos grandes (> 1º de ángulovisual), y otra es que el tiempo de invisibili-dad (< 100 ms) puede ser demasiado corto

para la baja resolución temporal de algunasde las técnicas fisiológicas disponibles (p.e.,

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

11/205

10 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

imagen por resonancia magnética funcional;suchiya y Koch, 2005). Es cierto que pue-den conseguirse períodos de invisibilidad devarios segundos repitiendo rápidamente elpar estímulo-máscara (o máscara-estímulo)(Macknik y Livingstone, 1998), pero esteprocedimiento sólo trabaja bien cuando de-terminadas características de ese par de es-tímulos, como los contornos o las texturas,son similares (Enns, 2002).

La técnica de la rivalidad binocular con-siste en presentar simultáneamente, duranteun período largo de tiempo, imágenes con

contornos diferentes en posiciones retinianascorrespondientes. Bajo estas condiciones, lapercepción alterna con el tiempo de observa-ción. A intervalos irregulares, uno de los estí-mulos se hace invisible -durante períodos máso menos largos-, mientras el otro se percibecon nitidez. Una ventaja de esta técnica esque funciona bien con un rango muy ampliode formas visuales; de hecho, prácticamentecualquier par de imágenes puede utilizarse

para inducir rivalidad binocular. Sus limita-ciones más importantes son tres: En primerlugar, al igual que ocurre con la técnica de en-mascaramiento, funciona bien con estímulospequeños pero no con estímulos grandes. Deeste modo, la supresión interocular es com-pleta cuando las imágenes monoculares sonpequeñas (1º) pero, cuando son grandes, elobservador experimenta con frecuencia lallamada percepción “en mosaico”; esto es, vi-

sión simultánea de partes diferentes de ambasimágenes monoculares (Yang, Rose y Blake,1992). Bajo estas condiciones, puede ser difí-cil informar qué se percibe. En segundo lugar,la supresión interocular en rivalidad binocu-lar no es instantánea, sino que necesita untiempo para completarse (Wolfe, 1983), loque produce que, al comienzo de la rivalidad,el observador sea consciente de ambas imáge-nes monoculares. En tercer lugar, la medida

de la conciencia visual podría estar afectadapor factores de respuesta o atencionales.

En este artículo, presentamos un mé-todo psicofísico alternativo para producirinvisibilidad por supresión interocular (verValle-Inclán, Blanco, Soto y Leirós, 2008).Nuestro procedimiento básico consiste enpresentar dicópticamente (una en cada ojo)series rápidas de estímulos visuales (RapidSerial Visual Presentations, RSVPs) de 1ºde ángulo visual en la fóvea. La tarea delobservador es identificar un estímulo obje-tivo, que aparece dentro de una de esas se-ries. Los primeros resultados muestran que,con este procedimiento, se puede conseguir

la invisibilidad o supresión perceptual totalde la información presentada a uno de losdos ojos, de tal forma que el rendimientode un observador puede alcanzar el 100%de precisión en la serie presentada a un ojo,al tiempo que no es capaz de detectar niun solo estímulo objetivo de la otra serie(Valle-Inclán y cols., 2008).

Este procedimiento es una combinación delas técnicas de rivalidad binocular y enmasca-

ramiento dicóptico, pero con menos proble-mas metodológicos que los que presentan es-tos dos procedimientos cuando se aplican porseparado. Una de sus ventajas es que permitecalcular dos índices objetivos de la concienciadel estímulo, como son la precisión (porcen-taje de identificaciones correctas) y el tiempode reacción ante la percepción del objetivo.

Además, este procedimiento minimiza la in-fluencia de factores atencionales, debido a la

rapidez de presentación de las series. Por últi-mo, este procedimiento de RSVPs dicópticasprovoca períodos de invisibilidad prolongada(varios segundos), funciona bien con un ran-go amplio de estímulos y evita la percepciónen mosaico.

odos los experimentos descritos en estetrabajo fueron aprobados previamente por elcomité de ética de la Universidad de Santiagode Compostela.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

12/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 11

EXPERIMENTO 1. EFECTOS DELTAMAÑO DE LAS IMÁGENES

DICÓPTICAS SOBRE LA SUPRE-SIÓN INTEROCULAR

MÉTODO

Observadores

Participaron 10 estudiantes de psicología (6mujeres y 4 hombres) de la Universidad deSantiago de Compostela con edades entre20 y 25 años. Ninguno conocía los objeti-vos de la investigación y todos recibieroncréditos académicos por su participación.Primero se hacía una evaluación clínica desu visión con pruebas de agudeza visual yestereopsis. Incluimos también una pruebade dominancia ocular en rivalidad binocu-lar con estímulos cara-casa (ong, Nakaya-ma, Vaughan y Kanwisher, 1998). odos los

observadores tenían agudeza normal, o co-rregida a normal, y buena estereopsis. Seisde ellos tenían dominancia de ojo derechoy cuatro dominancia de ojo izquierdo.

Aparatos y estímulos

Utilizamos un monitor color IBM P275 (1024 x768 pixels, 100 Hz) y un ordenador PC con unatarjeta Nvidia Pro N 64 MB bajo Windows

XP. La tarea se programó con E-Prime V2.0(Schneider, Eschman, y Zuccolotto, 2002). Los

sujetos observaban la pantalla a través de un es-tereoscopio de espejos, desde una distancia de37 cm., de manera que cada ojo sólo veía la mi-tad correspondiente de la pantalla. Para registrarla respuesta, utilizamos una caja de respuestasPS.

La figura 1 representa la tarea básica.La tarea era similar a la utilizada por Valle-Inclán y cols. (2008) para medir la domi-

Figura 1. Representación del procedimiento de RSVPs dicópticas. A la izquierda, se representa la condición básica: una

RSVP en el centro del campo visual de cada ojo. A la derecha, se representa la condición en la que las RSVPs centralesaparecen flanqueadas por otras cuatro. Las distancias entre RSVPs que aparecen en esta figura NO se corresponden con lasempleadas en el experimento (ver texto para más detalles).

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

13/205

12 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

nancia ocular en rivalidad binocular. Cadasujeto pasaba por tres condiciones: En laprimera condición se presentaban dos RS-VPs dicópticas, una de ellas formada por11 letras diferentes y un número y la otrapor 12 letras diferentes. El número apare-cía entre las posiciones 4 y 10 de la RSVP.La tarea consistía en identificar ese número.Las letras se seleccionaban al azar de entretodas las del alfabeto español -excluyendo“Ñ” y “W”- y el número de entre el 2 y el9. La fuente utilizada fue Arial de 22 pun-tos (resultando un tamaño de aproximada-

mente 1ºx1º). Los estímulos se presentabanen color negro y con una duración de 100milisegundos (ms). Las RSVPs aparecíanen el centro de un círculo gris (10 cd/ m2,diámetro 5º) que, a su vez, aparecía dentrode un rectángulo (6º x 6º) relleno de puntosblancos y negros al azar (ver Figura 1). Estefondo, idéntico en ambos ojos, tenía por ob-

jeto facilitar la fusión binocular. En las otrasdos condiciones, las RSVPs presentadas en

la fóvea aparecían flanqueadas por otras RS-VPs diferentes, presentadas a 0º, 90º, 180ºy 270º (ver figura 1). Estas RSVPs eran dis-tractores, pues el estímulo objetivo (número)nunca aparecía dentro de ninguna de ellas.En una de las condiciones con distractores,las RSVPs periféricas aparecían próximas ala RSVP central (0.5º, aproximadamente) yen la otra condición más alejadas (3º). In-cluimos también condiciones de visión mo-

nocular, en las que las RSVPs se presentabansólo en un ojo, mientras que en el otro ojose presentaban únicamente el rectángulo yel círculo interior, con objeto de facilitar lafusión binocular.

Procedimiento

La sala permanecía sin luz durante todo el ex-

perimento, excepto la proveniente de la pan-talla. Primero examinábamos la visión de cada

ojo. Después el sujeto realizaba varios ensayosde práctica de la tarea en las tres condiciones.Finalmente, hacía tres bloques de 200 ensayoscada uno con breves descansos entre ellos. Elobservador iniciaba cada ensayo presionandouno de los botones en la caja de respuestas.En primer lugar, aparecía un punto de fijación(0.2º diámetro) -con la misma luminancia ycolor que los caracteres alfanuméricos- en elcentro del círculo durante 500 ms. más tarde sepresentaban las RSVPs. Al finalizar las RSVPs,el observador debía indicar si el número erapar o impar presionando uno de dos botones

en la caja de respuestas. La respuesta debía serlo más rápida y precisa posible y dentro de unaventana temporal de 2000 ms. Dentro de cadabloque se presentaban al azar todas las condi-ciones experimentales. La serie con el númerose presentaba siempre en el ojo no dominan-te (resultados idénticos a los aquí informadospueden obtenerse con RSVPs dicópticas concontrastes diferentes).

Resultados y discusión

Calculamos las proporciones de respuestascorrectas para cada sujeto y condición. Lafigura 2 representa la media y error típicode estas puntuaciones, en cada condición,para el grupo de observadores. Como puedeverse en dicha figura, cuando se estimulabasólo un ojo, la precisión era prácticamentedel 100% en todas las condiciones, mientras

que con estimulación dicóptica ésta dismi-nuía sensiblemente. Los datos se analizaroncon un ANOVA 2 (modo de presentación:dicóptica vs. monocular) x 3 (condición:sin distractores, distractores próximos, dis-tractores alejados), con medidas repetidas enambos factores. Como muestra la figura 2,se producía supresión interocular en todaslas condiciones (p < .001), aunque ésta eramayor con distractores próximos que con

distractores alejados, y todavía mayor en re-lación a cuando no había distractores.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

14/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 13

Nuestros resultados son consistentes con tra-bajos previos que demuestran que existen inte-

racciones entre zonas locales de rivalidad binocu-lar (Yang y cols., 1992); es decir, la estimulaciónde una zona de la retina afecta a la supresión deestímulos en otra zona próxima. En nuestro ex-perimento, los estímulos periféricos en el ojo do-minante afectaban a la supresión de los estímulosfoveales en el otro ojo. Por esto, la mayor supre-sión interocular se producía cuando presentába-mos varias RSVPs dicópticas próximas.

EXPERIMENTO 2. ¿CUÁNTODURA LA SUPRESIÓN RSVP?

¿Cuánto tiempo puede permanecer invisibleun estímulo suprimido? Para responder a estapregunta modificamos ligeramente el procedi-miento seguido en el primer experimento. El es-tímulo objetivo aparecía ahora al final de una delas RSVPs y permanecía en pantalla, junto conel ítem dicóptico correspondiente, hasta que elsujeto daba la respuesta de identificación.

MÉTODO

Observadores Participaron dos de los autores (MB y LL)y otros dos observadores que desconocían elpropósito del trabajo. Los cuatro tenían vi-sión normal (o corregida) y buena estereopsis,y todos eran observadores experimentados enrivalidad binocular. Dos de los observadorestenían dominancia de ojo derecho en rivali-dad binocular (AF y LL), otro dominancia de

ojo izquierdo (MB) y otro no mostraba signosde dominancia (EG).

Procedimiento

Los estímulos fueron idénticos a los del expe-rimento 1. En cada ensayo se presentaban RS-VPs foveales dicópticas, cada una en el centrodel campo visual de cada ojo. La longitud delas series variaba al azar entre ensayos. Cada

RSVP dicóptica estaba formada por entre 1y 10 ítems, de 150 ms de duración cada uno.El estímulo objetivo (un número entre 2 y 9)

Figura 2. Resultados del experimento 1. Proporción de respuestas correctas en función del estímulo (RSVP central, condistractores próximos y con distractores distantes) y del tipo de visión (dicóptica vs monocular).

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

15/205

14 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

aparecía siempre al final de una de las RSVPsy permanecía en pantalla hasta que el obser-vador respondía. La RSVP con el númeroaparecía al azar en el ojo dominante o en elno dominante (resultados similares a los in-formados aquí se obtienen cuando se mani-pulan los contrastes de luminancia de las dosseries). Cada observador realizaba 10 bloquesde 100 ensayos cada uno, con breves descan-sos entre bloques.

Resultados y discusión

Para cada observador y condición calculamosla mediana del tiempo de reacción (R). Enla figura 3 pueden verse los resultados paracada uno de los observadores. Los datos sonclaros: En todos los observadores con unojo dominante (AF, MB y LL), la supresiónRSVP incrementaba en función de la estimu-lación dicóptica precedente, con importantesdiferencias entre observadores en el tiemporequerido para alcanzar la supresión máxi-

ma. Por ejemplo, MB alcanzaba la supresiónmáxima en la tercera presentación dicóptica(450 ms), mientras que LL la alcanzaba sólodespués de siete presentaciones (1050 ms). Eltiempo máximo de invisibilidad también eramuy variable; por ejemplo, 1 segundo aproxi-madamente para AF y MB, y casi dos segun-dos para LL.

Figura 3. Resultados del experimento 2. Mediana deltiempo de reacción (ms) de identificación del estímulo,

en función del ojo y de la longitud de la RSVP. Los datosse representan por separado para cada uno de los cuatroobservadores.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

16/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 15

El aumento de la supresión interocularcomo una función del tiempo desde el iniciode las RSVPs replica un hallazgo básico en lainvestigación sobre rivalidad binocular y, dealguna forma, valida nuestro procedimiento.Está bien establecido que la supresión inte-rocular en rivalidad binocular requiere de untiempo mínimo para desarrollarse (Wolfe,1983). El procedimiento experimental es-tándar para examinar el curso temporal dela supresión interocular es el análisis de larelación entre la duración de los estímulosdicópticos y algún informe subjetivo de la

percepción (Anderson, Bechtoldt y Dunlap,1978; de Belsunce y Sireteanu, 1991; Golds-tein, 1970; Wolfe, 1983, 1986). El hallazgobásico es que, con duraciones por debajo delos 150 ms, aproximadamente, los estímulosse perciben superpuestos o en transparencia,mientras que con duraciones más largas sólose ve uno de ellos. Nuestro experimento repli-ca este hallazgo básico, con el curso temporalde la supresión indicado por un cambio en el

tiempo de reacción como una función de laposición temporal del estímulo objetivo en laRSVP.

CONCLUSIONES

No está claro cuál es el mecanismo que sub-yace al fenómeno de la supresión en rivalidadbinocular (ver ong, Meng y Blake, 2006).Una posibilidad es que las respuestas transi-torias asociadas con cada presentación dicóp-tica desempeñen un papel fundamental en la

supresión. Se ha demostrado que, bajo ciertascondiciones (Macknik y Livingstone, 1998;Macknik y Martínez-Conde, 2004), las res-puestas transitorias a una máscara puedeninhibir las respuestas asociadas al estímuloobjetivo en el otro ojo (enmascaramiento di-cóptico). Esta posibilidad debe examinarse enfuturos experimentos.

ambién el curso temporal de la supre-sión interocular merece una atención especial.

Figura 4. Comparación (a partir de Kim y Blake, 2005) de la técnica de RSVPs dicópticas con los procedimientos estándar

de enmascaramiento dicóptico y rivalidad binocular, en cinco características: variedad de estímulos con los que se puedenutilizar las diferentes técnicas (letras, enrejadas, caras, etc., campo visual (fóvea vs. periferia), tamaño del estímulo, dura-ción de la invisibilidad y medida objetiva de la conciencia del estímulo.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

17/205

16 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

Como ya hemos dicho, la supresión ocurrecon menor probabilidad justo después del on-set de los estímulos dicópticos que durante losperíodos subsecuentes de observación (Hering,1874/1964; Wolfe, 1983). Durante el perío-do inicial de la rivalidad binocular prevalecela fusión sobre la supresión. Hay que descar-tar la hipótesis básica de que la fusión-onsetrepresenta el tiempo mínimo que requiere elsistema visual para comparar las dos imágenes.Por ejemplo, experimentos sobre los umbralesde duración para detectar disparidad binocularsugieren que este tiempo es de unos pocos mi-

lisegundos (yler y Julesz, 1976), un tiempomucho más bajo que las duraciones de estímu-lo que producen fusión inicial (véase observa-dor EG en el experimento 2). Nuestro proce-dimiento de RSVPs dicópticas puede ser útilen la investigación de estos problemas, en lamedida que combina la eficacia de las técnicasde enmascaramiento dicóptico con las de la ri-validad binocular tradicional (ver figura 4 parauna comparativa).

REFERENCIAS

Anderson, J. D., Bechtoldt, H. P. & Dunlap,G. L. (1978). Binocular integration in linerivalry. Bulletin of the Psychonomic Society,11(6), 399-402.

Breitmeyer, B.G. (1984). Visual masking: Anintegrative approach. Oxford: Oxford

Clarendon Press.de Belsunce, S. & Sireteanu, R. (1991). Te

time course of interocular suppression innormal and amblyopic subjects. Investiga-tive Oftalmology & Visual Sciences, 32 (9),2645-2652.

Dehaene, S., Naccache, L., Cohen, L., Le Bihan,D., Mangin, J.F., Poline, J.B. & Rivière, D.(2001). Cerebral mechanisms of word mas-

king and unconscious rePEition priming.Nature Neuroscience, 4 (7), 752-758.

Dixon, N.F. (1981). Preconscious processing .Chichester: Wiley.

Enns, J. . (2002). Visual binding in the stan-ding wave illusion. Psychonomic Bulletin &Review, 9 , 489–496.

Erdelyi, M.H. (1974). A new look at the newlook: perceptual defense and vigilance. Ps- ychological Science, 81(1), 1-25.

Fang, F. & He, S. (2005). Cortical responsesto invisible objects in the human dorsaland ventral pathways. Nature Neuroscien-ce, 8 (10), 1380-1385.

Gaillard, R., Del Cul, A., Naccache, L., Vinc-kier, F., Cohen, L. & Dehaene, S. (2006).Nonconscious semantic processing ofemotional words modulates conscious ac-cess. PNAS 103, 7524-7529.

Goldstein, A. G. (1970). Binocular fusionand contour suppression. Perception &Psychophysics, 7 , 28-32.

Hering, E. (1874/1964). Outline of a theory ofthe light sense . (L. Hurvich & D. Jameson,raductores). Cambridge: Harvard Uni-versity Press.

Holender, D. (1986). Semantic activationwithout conscious Identification in di-chotic listening, parafoveal vision, andvisual masking: A survey and appraisal.Behavioral & Brain Sciences, 9 , 1-23.

Jaskowski, P. & Verleger, R. (2007). What deter-

mines the direction of subliminal priming. Advances in Cognitive Psychology, 3, 181-192.

Jiang, Y., Costello, P., Fang, F., Huang, M.& He, S. (2006). A gender- and sexualorientation-dependent spatial attentionaleffect of invisible images. PNAS, 103 (45),17048-17052.

Kim, C.Y. & Blake, R. (2005). Psychophysi-cal strategies for rendering the normally

visible “invisible”. rends in Cognitive Sci-ences, 9 , 381-388.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

18/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 17

Kouider, S. & Dehaene, S. (2007). Levels ofprocessing during non-conscious percep-tion: a critical review. Philosophical rans-actions of the Royal Society of London, 362(1481), 857-875.

Macknik, S.L. & Livingstone, M.S. (1998).Neuronal correlates of visibility and invis-ibility in the primate visual system. NatureNeuroscience, 1, 144-149.

Macknik, S. L. & Martinez-Conde, S. (2004).Dichoptic visual masking reveals that earlybinocular neurons exhibit weak interocu-

lar suppression: Implications for binocu-lar vision and visual awareness. Journal ofCognitive Neuroscience, 16 , 1049-1059.

Moutoussis, K. & Zeki, S. (2002). Responsesof spectrally selective cells in macaque areaV2 to wavelengths and colors. Journal ofNeurophysiology, 87 , 2104-2112.

Naccache, L. & Dehaene, S. (2001). Uncon-scious semantic priming extends to novel

unseen stimuli. Cognition, 80 , 215-229.Ress, D., Backus, B.., & Heeger, D.J.

(2000). Activity in primary visual cortexpredicts performance in a visual detectiontask. Nature Neuroscience 3, 940 – 945.

Schneider, W., Eschman, A., & Zuccolotto, A. (2002). E-Prime User´s Guide . Pitts-burgh: Psychology Software ools Inc.

ong, F., Meng, M. & Blake, R. (2006).

Neural bases of binocular rivalry. rends inCognitive Science, 10 , 502-511

ong, F., Nakayama, K., Vaughan, J. ., &Kanwisher, N. (1998). Binocular rivalryand visual awareness in human extrastriatecortex. Neuron, 21, 753-759.

suchiya, N. & Koch, C. (2005). Continuousflash suppression reduces negative afterim-ages. Nature Neuroscience 8 , 1096-1101.

yler, C.W. & Julesz, B. (1976). Te neuraltransfer characteristic (neurontropy) forbinocular stochastic stimulation. Biologi-cal Cybernetics 23, 33-37.

Valle-Inclán, F., Blanco, M., Soto, D., & Lei-rós, L.I. (2008). A new method to assesseye dominance. Psicológica 29 , 57-66.

Wolfe, J. M., (1983). Afterimages, binocu-lar rivalry, and the temporal properties ofdominance and suppression. Perception12(4), 439 – 445.

Wolfe, J. M., (1986). Stereopsis and binocularrivalry. Psychological Review 93, 269-282.

Yang, V., Rose, D. & Blake, R. (1992). Onthe variety of perceptions associated withdichoptic viewing of dissimilar monocularstimuli. Perception 21(1), 47 – 62.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue financiada por el Mi-nisterio de Educación y Ciencia de España

(SEJ2007-61039/PSIC).

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

19/205

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

20/205

PRIMING EN UNA TAREADE BÚSQUEDA VISUAL

MEDIANTE UNA TAREADE CEGUERA AL CAMBIO

Alejandro Maiche Marini (1) y AnnaRenner (2)

(1)Departamento de Psicología Básica,Evolutiva y de la Educación

Universitat Autònoma de Barcelona (2)Universiteit van Amsterdam, TeNetherlands

INTRODUCCIÓN

Cuando miramos el mundo que nos rodeatenemos la impresión que nuestra experien-cia visual es completa a pesar del hecho deque sólo podemos atender a pocos objetos ala vez. El fenómeno que conocemos como“ceguera a los cambios” revela que esta im-presión subjetiva no coincide con la realidad.La “ceguera a los cambios” ocurre cuando seintroducen cambios en una escena después debreves interrupciones. El fenómeno evidenciaque nuestra imagen del mundo puede no sertan estable como nos parece y que – fuera delfoco de atención – no disponemos de una re-

presentación completa del mundo (Rensink,2000).

Los trabajos sobre ceguera al cambio hanutilizado situaciones controladas de labora-torio así como situaciones de la vida cotidia-na. En situaciones reales, la sustitución de lapersona con quien se mantiene una conver-sación informal – después de una breve inte-rrupción – puede pasar desapercibida para elinterlocutor inicial (Simons, Chabris, Schnur

y Levin, 2002). En el laboratorio, se estudiala ceguera a los cambios utilizando el para-

digma “one-shot” o el paradigma de “flicker”(Figura1). El primero de ellos consiste en unapresentación secuencial de dos imágenes quecontienen – a grandes rasgos- la misma escenaaunque la segunda imagen puede presentarun cambio con respecto a la primera. Entreambas imágenes se intercala una interrupciónvisual breve que podría ser, por ejemplo, unapantalla en blanco. El paradigma de “flicker”es similar al paradigma “one-shot” aunque lasecuencia de las dos imágenes separadas por lainterrupción se repite hasta que el participan-te experimental detecta el cambio (Rensink,

2000).

P

Lo más sorprendente de este fenómenoes que los cambios no detectados resultan

obvios para el observador una vez que sondescubiertos. El elemento clave para que loscambios no sean detectados parece ser la bre-ve interrupción que se interpone entre la es-cena sin cambio y la escena con cambio. Enlas situaciones cotidianas, los cambios súbitosestán usualmente acompañados por una señalde cambio (es decir, movimiento). Las señalesde cambio capturan la atención del observa-dor de manera espontánea provocando que la

atención se focalice en torno al cambio.En los paradigmas experimentales clásicosde ceguera al cambio (Figura 1), las señales de

Figura 1: La ceguera a los cambios se estudia en el labora-torio normalmente usando o a) un paradigma „one-shot“o b) un paradigma „flicker“

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

21/205

20 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

cambio quedan encubiertas por la interrup-ción que se interpone entre las imágenes. Éstoobliga a los participantes a intentar detectarlos cambios empleando estrategias diferentesa las que utilizan habitualmente. En princi-pio, podemos asumir que la detección de uncambio en una escena visual requiere atenderal objeto que va cambiar antes y después delcambio. Como consecuencia, la deteccióndel cambio surge de la comparación entre laescena anterior y la posterior. Entonces, paratener éxito en la detección de cambios resultanecesario establecer las correspondencias en-

tre la escena original y la escena cambiada. Eneste sentido, la investigación sobre ceguera alcambio y, este trabajo en particular, permitencomprender aspectos vinculados al funciona-miento de la atención, la memoria visual y laconsciencia visual.

Si bien existe un amplio consenso en cuan-to a la necesidad de atender al lugar de ocu-rrencia de un cambio para lograr su detección(explícita) (Simons y Rensink, 2005) existen

algunos fenómenos en psicología (percepciónsubliminal, visión a ciegas, ceguera inatencio-nal) que muestran que la información no per-cibida puede también influir en el comporta-miento (Merikle, Smilek y Eastwood, 2001;

Weiskrantz, 1986; Mack y Rock, 1998).Partiendo de la idea de que existen estímulosque, bajo ciertas condiciones, pueden ser pro-cesados sin consciencia, podemos plantearnosla pregunta de si podría ocurrir lo mismo con

los cambios no detectados (explícitamente).Es decir, podemos plantearnos la pregunta desi es posible, en las condiciones adecuadas,detectar cambios implícitamente.

Para abordar esta pregunta, debemos consi-derar el hecho de que la detección de cambiosimplica un procesamiento más complejo quela de otros estímulos ya que la detección de uncambio requiere un proceso de comparaciónentre la escena original y la escena cambiada.

Aunque no se sabe exactamente cómo podríafuncionar dicho proceso de comparación sin

consciencia, existe evidencia empírica queavala la posibilidad de detección implícitade cambios (Fernandez-Duque y Tornton,2000; Silverman y Mack, 2006; Simons,Chabris, Schnur y Levin, 2002). Fernandez-Duque y Tornton (2000) argumentan quela medida dependiente típicamente usada enlos experimentos de ceguera al cambio podríasimplemente no ser suficientemente sensiblepara descubrir las posibles representacionespre- y post-cambio en tanto que utilizan pre-guntas abiertas del tipo “¿Usted vió algo nousual durante la interacción?” o “¿Usted vió

que algo cambió?”. Sin embargo, si agregamosuna pregunta que incluya una pista en relaciónal recuerdo, se observa que los participantestienen registro de algún detalle del cambio(Simons et al., 2002). De todas maneras, estetipo de resultados pueden estar influidos porla presencia de recuerdos explícitos. Por ello,Fernandez-Duque, Grossi, Tornton y Nevi-lle (2003) muestran mediante EEG que exis-ten topografías y cursos temporales diferentes

en la activación neural para la focalización dela atención, la consciencia de cambio y la re-presentación implícita de la ocurrencia de uncambio. El perfil de activación específico queprovocan los cambios implícitos (deflexiónpositiva en la ventana temporal de 240 – 300ms) sugiere que el cambio podría ser proce-sado de una manera que no es accesible me-diante un informe explícito (Ryan y Cohen,2004). De hecho, Niedeggen, Wichmann y

Stoerig (2001) sugieren que el procesamientoimplícito podría facilitar la detección explíci-ta de los cambios influyendo en el desplieguede la atención.

A pesar de estos resultados que parecenavalar la presencia de mecanismos implícitosen la detección de cambios y su vinculacióncon la asignación de los recursos atencionales,existen todavía muchas dudas en torno a estetema. Más aún, existen actualmente tres mo-

delos diferentes que intentan explicar las po-sibles interacciones entre los procesos implí-

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

22/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 21

citos y explícitos en la detección de cambios(Mitroff y Simons, 2002). El modelo busca-dor (homing model, Smilek, Eastwood y Me-rikle, 2000) asume que la detección implícitapuede guiar la búsqueda de la localización delcambio actuando como faro capaz de dirigirla atención. En la medida que el foco aten-cional se aproxima al lugar de ocurrencia delcambio, la intensidad de la señal de cambioaumenta y desplaza la atención aún más cercade la ocurrencia del mismo. Por tanto, estemodelo asume que el rastreo atencional querealiza el participante en la escena mientras

busca el cambio lleva progresivamente a que elfoco atencional coincida con la ubicación delcambio. El modelo de integración temporalasume que la detección explícita de un cambiorequiere de un proceso de acumulación tem-poral de la información y que dicho procesodetermina la detección cuando se supera uncierto umbral de información pre-fijado en elsistema. Antes de que se supere dicho umbralpara la conciencia, la señal puede superar un

umbral menor referido a la detección implí-cita del cambio. En este caso, la detecciónimplícita también precede a la detección ex-plícita (rol funcional de lo implícito) pero nohabría un progresivo acercamiento del focoatencional al lugar de ocurrencia del cambio(el desplazamiento atencional sólo ocurriría siel umbral para la detección implícita fuera su-perado). Por último, el modelo de atención focalizada asume que los cambios no son lo-

calizados hasta que éstos no son detectadosexplícitamente, lo que implica asumir que ladetección implícita de los cambios no jueganingún papel relevante en el despliegue de laatención. Para los defensores de este modelo,la atención es guiada por las regiones salientesde la escena que incluyen las regiones de ocu-rrencia de un cambio.

Una de las manifestaciones más di-rectas de la atención es que mejora el procesa-

miento de los estímulos que se encuentran enel foco atencional (Eriksen y St. James, 1986).

Cuando atendemos a un cierto lugar, los even-tos que ocurren en dicho lugar se procesan másrápidamente aumentando la actividad corticaleléctrica asociada a dicha región (Nakayama yMackeben, 1989). En este sentido, el elementoclave es el desplazamiento de la atención quepuede estar motivado por una gran cantidadde variables. En situaciones naturales, los cam-bios pueden ser considerados como puntosde interés de la escena produciendo capturaatencional (Ruz y Lupiáñez, 2002). A partirde éstas ideas, parece razonable esperar que ladetección de un cambio en una escena visual

determine que la atención permanezca por uncierto tiempo cerca de dicho punto. Por tanto,una tarea atencional que se propone al partici-pante inmediatamente después de una tarea dedetección de cambios puede verse influenciadapor la detección previa del cambio que actuaríacomo pista para la captura atencional.

Partiendo de esta premisa, es lógico supo-ner que la detección previa de un cambio enla tarea de ceguera al cambio provocará la ace-

leración en la localización del estímulo obje-tivo en la tarea de BV y por tanto esperamosobtener R menores en esta condición experi-mental. Asimismo, esperamos comprobar quelos cambios no detectados en un paradigma deceguera al cambio pueden influir en la ejecu-ción posterior del participante. Si asumimosque, en buena parte de los cambios no detec-tados en la tarea de ceguera al cambio existeigualmente un desplazamiento de la atención

hacia el lugar en que ocurrió el cambio (pormás que ésta no llegue al umbral necesario paraconvertirse en detección explícita) entonces, eslógico esperar que en esta condición tambiénexista una disminución de los R en la tarea debúsqueda visual producto de la vecindad entreel foco atencional y la localización del estímuloobjetivo (ver apartado Estímulos).

Este trabajo pretende también mostrar unmétodo que creemos más adecuado, en tanto

que más sensible, para la investigación de ladetección de los cambios implícitos. El mé-

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

23/205

22 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

todo que presentamos aquí combina dos pa-radigmas clásicos en el estudio de la atenciónde manera concatenada aportando, a nuestroentender, una herramienta más efectiva parainvestigar la existencia de mecanismos implí-citos en la detección del cambio.

MÉTODO

Participantes

Los participantes fueron 33 estudiantes dela Universidad Autónoma de Barcelona conedades comprendidas entre los 18 y 25 años.odos con visión normal o corregida. No re-cibieron compensación alguna por su parti-cipación.

Aparatos

Las presentaciones en pantalla se programaron

específicamente para este experimento con

el software DirectR de Empirisoft (Jarvis,2004). El programa se ejecutó con un orde-nador PC (Pentium IV 3.2 GHz) conectado aun monitor de 19 pulgadas (Philips Brillian-ce 109P4) con una resolución de 1024*768pixeles y una tasa de refresco de 85Hz. Losparticipantes permanecían sentados frente almonitor a una distancia aproximada de 30cm mientras que una mentonera regulablesostenía la cabeza de los participantes. La vi-sión fue, en todo momento, binocular.

Estímulos

El conjunto estimular utilizado en este ex-perimento es similar al usado por Landman,Sprekreijse y Lamme (2003). Se compone de8 rectángulos verdes, con orientación horizon-tal o vertical, colocados alrededor del centroen forma de un rombo. Las orientaciones decada uno de los rectángulos se asignan alea-toriamente con la condición de que no más

de cinco rectángulos tengan la misma orien-

Figura 2. Secuencia de pantallas que conforman un ensayo. En el ejemplo la respuesta correcta en la BV es „sí“ porque eltriángulo azul (estímulo objetivo) está presente. Obsérvese que el rectángulo verde cambiado y el triángulo azul aparecenen el mismo lugar

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

24/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 23

tación en una pantalla determinada con el finde impedir conjuntos estimulares demasiadohomogéneos.

La tarea de búsqueda visual se forma contriángulos rojos y círculos azules colocados enlos mismos lugares en que estaban los rectángu-los. Por tanto, en la tarea de BV aparecen siem-pre 8 elementos que se localizan en las mismas8 posiciones que tenían los rectángulos. El cri-terio de localización para triángulos y círculos esaleatorio en cada ensayo; aunque la localizacióndel elemento objetivo es clave para determinarel tipo de ensayo (véase mas adelante)

Procedimiento

Cada ensayo se compone de 5 pantallas pre-sentadas de forma secuencial. La primera pre-senta un punto de fijación durante 600 ms,después las dos pantallas correspondientes ala tarea de ceguera a los cambios durante 100ms cada una, con una pantalla blanca inter-

media de 100 ms. A continuación, se presen-ta la tarea de búsqueda visual que permaneceen pantalla hasta que el participante respondey el ensayo finaliza con una pantalla en dóndese le pregunta al participante si detectó algúncambio (refiriéndose a la primera tarea). LaFigura 2 muestra la secuencia completa depantallas durante un ensayo con los tiemposde presentación de cada una de ellas.

La tarea del participante consistía en indi-

car si el estímulo objetivo de la tarea de bús-queda visual, un triángulo azul, estaba pre-sente o no en la pantalla. Después de esto,aparece la pregunta “¿Has visto un cambio?”.Esta pregunta aparece en letras verdes con elobjetivo de recordar la tarea de cegueranalcambio a la cual se refiere la pregunta. Losparticipantes solamente tenían que indicarmediante las teclas “S” o “N” si pensaban quehabía habido un cambio en la primer tareasin indicar la localización del mismo. En losensayos de la tarea de ceguera al cambio don-de efectivamente ocurre un cambio, uno de

los ocho rectángulos cambia de orientacióndurante la pantalla blanca intermedia. En losensayos sin cambio, la tercera y la quinta pan-talla de la figura 2 son idénticas.

El experimento completo consistía en 192ensayos divididos en 3 bloques de 64 ensayoscada uno. De los 64 ensayos de cada bloque,48 (75%) contenían el estímulo objetivo enla tarea de búsqueda visual (ensayos positivosde BV) y 16 (25%) no contenían el estimuloobjetivo (ensayos negativos). De los ensayospositivos, 32 (66%) correspondían a ensayoscon un cambio en la tarea de ceguera al cam-

bio y 16 (33%) a ensayos sin cambio en dichatarea. odos los ensayos negativos en la BVcorrespondían a ensayos sin cambio en la ta-rea de ceguera al cambio (16). odos los ensa-yos fueron presentaron en orden aleatorio.

Análisis

Sólo se analizaron los ensayos de BV positivosen los que los participantes detectaron correc-

tamente el estímulo objetivo. Por lo tanto nose analizaron aquellos en los que los partici-pantes no detectaron el estímulo objetivo niaquellos en los que éste no se presentó. Losensayos que se analizaron se pueden catego-rizar en cuatro grupos según la respuesta delobservador a la tarea de ceguera al cambio y ala condición de ésta:

Cambio explícito: el participante percibe elcambio. Cambio implícito: el participante in-

forma de no haber percibido ningún cambio(aunque el cambio sí ocurrió).Sin cambio (que utilizaremos como condi-•ción control): no ocurre ningún cambioy el participante informa correctamente. Cambio inventado:• los participantes res-ponden positivamente ante el no cam-bio.

Se descartan del análisis los cambios inven-tados debido a que no tenemos información

sobre los procesos que pueden motivar estetipo de respuesta. Asimismo, se depuran los

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

25/205

24 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

ensayos cuyos tiempos de reacción superan elvalor de la media más 1 desviación estándarpara un participante determinado en cadacondición experimental (abla 1).

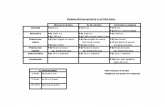

Tabla 1: Condiciones experimentales

Condición de Ceguera al cambio

Cambio No cambio

Detecciónde cambio(respuesta delparticipante)

Si Correcto (aciertos)Cambio explícito

Incorrecto (falsas

alarmas)

Cambio inventado

No Incorrecto (errores)Cambio implícito

Correcto (rechazos

correctos)

Sin cambio (control)

RESULTADOS

Se computaron las medias y medianas de lostiempos de reacción (R) para todos los par-ticipantes según las diferentes condiciones ex-perimentales propuestas. Uno de los partici-pantes fue descartado del análisis debido a sualta tasa de error en la tarea de BV búsquedavisual (>5%). En la tabla 2 se presentan, portanto, los resultados correspondientes a 32participantes.

Tabla 2. Número de ensayos analizados en cada condición,media, desviación estándar y mediana de los tiempos dereacción en la búsqueda visual BV

Ensayosanalizados

Tiempos de Reacción parala tarea de Búsqueda Visual(ms)

N MediaDesviaciónEstándar

Mediana

Condicionesexperimentales

Cambio

Explicito1464 828 353 751

Cambio

Implícito1578 903 373 811

No

Cambio1327 868 327 783

Como se puede observar en la abla 2,el promedio y la mediana de los tiempos dereacción en la tarea de búsqueda visual sonmenores para la condición de “cambio explí-

cito” (Mn = 828 ms, Md = 751 ms) que enla condición de “no cambio” (Mn = 868 ms,Md = 783 ms). Estos datos parecen indicar

que la presencia de un cambio explícito faci-lita la respuesta en la tarea de búsqueda visualBV. Sin embargo, al contrario de lo que espe-rábamos, los R provenientes de la condiciónde “cambio implícito” son mayores que el Rpromedio de la condición “sin cambio” (con-dición control).

Se llevó a cabo una prueba t sobre la mediade los tiempos de reacción para cada parti-cipante y condición. El tiempo de reacciónobtenido para la tarea de búsqueda visual BVdespués de un cambio explícito es significa-tivamente más rápido que el R obtenidocuando no hubo un cambio en la tarea de de-tección de cambios (t = 2.275, df = 31, p =0.03). Los tiempos de reacción después de uncambio implícitamente detectado fueron sig-

nificativamente más lentos que los R obte-nidos a partir de la condición de “no-cambio”(t = 2.445, df = 31, p = 0.02).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el experimen-to parecen confirmar la primera hipótesisen cuanto a que se comprueba que existen

efectos de facilitación sobre la búsqueda vi-sual cuando ésta es precedida por un cambioexplícitamente detectado. Los tiempos de

Figura 3. iempos de Reacción para la tarea de BúsquedaVisual en las 3 condiciones experimentales. Las barras deerror representan un error típico para la media

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

26/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 25

reacción muestran claramente que los cam-bios explícitamente detectados aceleran labúsqueda del estímulo objetivo en la tareade búsqueda visual. De alguna manera, estopodría estar indicando que el foco atencionalpermanece en el lugar donde ocurre el cam-bio en la tarea de ceguera al cambio el tiemposuficiente para facilitar la tarea de búsquedavisual. Sin embargo, los resultados no pare-cen corroborar la segunda hipótesis ya que losR obtenidos muestran que los cambios no-detectados (considerados como deteccionesimplícitas) no parecen facilitar la búsqueda

visual. Y todavía más, los cambios implícitosparecen tener el efecto inverso provocando unenlentecimiento en la consecución de la tareade búsqueda visual.

A la hora de interpretar estos resultados,es importante tener en cuenta que los parti-cipantes no disponían de información previasobre la relación entre las dos tareas, lo cualimplica que, en el caso de que la atenciónhaya permanecido en el lugar donde se pro-

dujo el cambio, esta permanencia fue – enprincipio – involuntaria. Esto sugiere que ladetección explícita parece efectivamente cen-trar los recursos atencionales en localizacionesespecificas tal como predice el modelo busca-dor (homing model , Smilek et al. 2000) aun-que este resultado también podría explicarsemediante el modelo de atención focalizada.

Evidentemente puede argumentarse que,si bien los participantes no eran informados

sobre la coincidencia entre la localización delcambio en la primera tarea y la ubicación delestímulo objetivo en la segunda, ésta correla-ción puede ser fácilmente detectada por losparticipantes después de algunos ensayos. Sibien existe esta posibilidad que parece serconfirmada por el relato posterior de algunosparticipantes, es importante mencionar que lamayoría de los participantes (80%) informa-ron de no haber detectado ninguna correla-

ción al respecto. Esto puede explicarse debidoa que el porcentaje de cambios no detectados

(cambios implícitos) es suficientemente gran-de como para no permitir establecer correla-ciones fácilmente.

Más sorprendente resulta el efecto obteni-do para los cambios implícitos sobre la bús-queda visual ya que los tiempos de reacciónse ven incrementados con respecto a la con-dición sin cambio. Este resultado podría su-gerir que cambios implícitamente detectadosson procesados igualmente ya que, si no fueraasí, no obtendríamos diferencias sistemáticascon respecto a la condición sin cambio. Eneste sentido, la idea básica de la segunda hi-

pótesis de este trabajo, en línea con resultadosanteriores de percepción subliminal (Merikle,Smilek y Eastwood, 2001), no puede ser des-cartada completamente. No obstante, parececlaro que los cambios implícitos no parecenfacilitar la búsqueda visual sino que más bieninhiben la detección del estímulo objetivo dealguna manera. En este sentido, debemos su-poner que los mecanismos atencionales ope-ran de manera diferente cuando se trata de

información que no alcanza el umbral de de-tección que cuando la detección del cambioes explícita. Parece que algo en la detecciónimplícita reduce la velocidad de la búsquedavisual o inhibe la detección del estímulo ob-

jetivo.La idea que la inhibición es funcionalmen-

te importante para el procesamiento visual noes nueva (David, 1999). Obviamente, no to-dos los elementos de una escena pueden ser

procesados de manera consciente por el siste-ma. El sistema visual, por tanto, tiene que op-tar por los objetos relevantes para garantizar lasupervivencia en relación con las propiedadesde los objetos que son procesadas, además, endiferentes etapas. Por tanto, un efecto de pri-ming negativo refleja en general la supresiónde los objetos ignorados durante la selecciónatencional (ipper y Cranston, 1985).

Van Rullen y Koch (2003) investigaron

el procesamiento de objetos que los partici-pantes no podían indicar explícitamente. En-

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

27/205

26 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

contraron que en muchos casos estos objetosgeneraban un priming negativo significativoen una tarea posterior sugiriendo que sí fue-ron procesados en un primer momento, peroque después fueron suprimidos por selecciónatencional. La situación para cambios im-plícitos en nuestro experimento podría sercomparable. El sistema visual podría supri-mir la activación causada por cambios implí-citamente detectados para así poder utilizartodos los recursos disponibles para resolverla tarea siguiente de búsqueda visual. La in-hibición se justifica a partir de la necesidad

de minimizar la interferencia entre ambastareas. En los casos donde el cambio es de-tectado (detección explícita) la activación ge-nerada es seguramente demasiado fuerte paraser inhibida y por tanto, la localización dondeocurre el cambio es seleccionada provocandoun efecto de priming positivo en la tarea debúsqueda visual. En ese sentido, las predic-ciones de nuestra segunda hipótesis basadasen los estudios de visión a ciegas (Weiskrantz,

1986) y la importancia de la memoria implí-cita para la localización de la atención (Chuny Nakayama, 2000) podrían cumplirse en untipo diferente de paradigma de ceguera a loscambios donde se presente una sola tarea ala vez y por tanto, no sea necesario utilizarlos mecanismos inhibitorios para prevenir lainterferencia entre las tareas.

Otra posible explicación se relaciona conel hecho de que el sistema visual pudo haber

procesado los cambios implícitos sin inhibir-los pero también sin localizarlos como permi-te predecir el modelo de atención focalizada.De esta manera el cambio implícito tiene elmismo efecto que una pista inválida (Posner,Rafal, Chaote y Vaughn, 1985). En este caso,la atención permanecería en una localizacióndiferente pero que, en términos probabilís-ticos, distaría de la localización del estímuloobjetivo en la búsqueda visual. Si bien no

existen razones para suponer que la distanciadesde el foco atencional al estímulo objetivo

en este caso sea mayor que en los casos don-de no hubieron cambios (condición sin cam-bios), es lógico suponer que el efecto de per-manencia que provoca un cambio implícitoes mayor que si no hay cambios en la escenaque dirijan el foco atencional. Esta alternativapodría explicar también el aumento de los Rencontrado para la condición de los cambiosimplícitos.

Lo que verdaderamente esté sucediendo enel caso de los cambios implícitos o las razonesde por qué los cambios implícitos parecen te-ner un efecto inhibitorio es aún un tema de

especulación. Resulta necesaria mayor inves-tigación para aclarar los mecanismos atencio-nales que subyacen a este efecto inhibitorio.En cualquier caso, los resultados obtenidosparecen ir en la línea de otras investigacio-nes que proporcionan evidencia empírica dela detección implícita de cambios sugiriendoque los cambios no detectados podrían serprocesados mediante otro tipo de mecanis-mos atencionales.

La existencia de mecanismos de detecciónimplícita de los cambios puede implicar que,aun cuando nuestra experiencia visual no seatan completa como suponemos a primera vista,tampoco es tan deficiente como algunos estudiossobre ceguera a los cambios sugieren (Rensink,2000). Mack (2002), por ejemplo, argumentaque fenómenos como el de ceguera a los cam-bios que sugieren que la atención es necesariapara la percepción, sólo ocurren cuando la aten-

ción se focaliza estrechamente y no cuando laatención es distribuida más ampliamente. Bajocondiciones de atención distribuida (como es elcaso en la experiencia visual cotidiana) es pro-bable que obtengamos una representación másglobal, pero menos detallada, de la escena visual.Si consideramos la posibilidad del procesamien-to implícito de los cambios, podemos pensarque existe mayor cantidad de aspectos de unaescena visual que pueden ser representados en la

memoria visual que los que los estudios clásicossobre ceguera a los cambios parecen sugerir.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

28/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 27

REFERENCIAS

Chun M.M. y Nakayama K. (2000). On thefunctional role of implicit visual memoryfor the adaptive deployment of attentionacross scenes. Visual Cognition, 7 (1/2/3),65-81.

David .M. (1999). Inhibition and attentioncontrol in a cued target and flanker para-digm. Dissertation Abstracts International.Section B: Te Sciences and Engineering,60 (3-B), 1334.

Eriksen C.W. y St. James J. (1986). Visualattention within and around the field offocal attention: A zoom lens model. Per-ception and Psychophysics, 40, 225 – 240.

Fernandez–Duque D. y Tornton I.M.(2000). Change detection without aware-ness: do explicit reports underestimatethe representation of change in the visualsystem? Visual Cognition, 7 (1/2/3), 323-344.

Fernandez–Duque D., Grossi G., TorntonI.M. y Neville H.J. (2003). Representa-tion of change: separate electrophysiolo-gical markers of attention, awareness, andimplicit processing. Journal of CognitiveNeuroscience, 15 (4), 491-507.

Jarvis, B. G. (2004). DirectR ResearchSoftware, Version 2004 [Computer Pro-gram] New York, NY (www.empirisoft.

com ) :Em-pirisoft.

Landman R., Sprekreijse H. y Lamme V.A.F.(2003). Large capacity storage of integra-ted objects before change blindness. VisionResearch, 43, 149-164.

Mack A. y Rock I. (1998). Inattentional blind-ness. Cambridge, MA: MI Press.

Mack A. (2002). Is the visual world a grand

illusion? A response. Journal of Conscious-ness Studies, 9 (5-6), 102-110.

Merikle P.M., Smilek D. y Eastwood J.D.(2001). Perception without awareness:perspectives from cognitive psychology.Cognition, 79, 115-134.

Mitroff, S. R. y Simons, D. J. (2002). Chan-ges are not localized until they are expli-citly detected. Visual Cognition, 9, 937 -968.

Nakayama, K., y Mackeben, M. (1989). Sus-tained and transient components of focalvisual attention. Vision Research, 29 , 1631-1647.

Niedeggen M., Wichmann P. y Stoerig P.(2001). Change blindness and time toconsciousness. European Journal of Neu-roscience, 14, 1719-1726.

Posner M.I., Rafal R.D., Chaote L.S. yVaughn J. (1985). Inhibition of return:Neural basis and function. Cognitive Neu-ropsychology, 2, 211-228.

Rensink R.A. (2000). Seeing, sensing, and scruti-

nizing. Vision Research, 40, 1469 – 1487.Ruz M. y Lupianez J. (2002). A review of at-

tentional capture: On its automaticity andsensitivity to endogenous control. Psicolo- gica, 23, 283-309.

Ryan J.D. y Cohen N.J. (2004). Te natureof change detection and online represen-tations of scenes. Journal of ExperimentalPsychology,30 (5), 988-1015.

Silverman M.E. y Mack A. (2006). Changeblindness and priming: When it does anddoes not occur. Consciousness and Cogni-tion, 15 : 409–422

Simons D.J., Chabris C.F., Schnur . y LevinD.. (2002). Evidence for preserved repre-sentations in change blindness. Conscious-ness and Cognition, 11, 78-97.

Simons, D. J. y Rensink, R. A. (2005). Change

blindness: past, present, and future. rendsin Cognitive Sciences , 9, 16-20.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

29/205

28 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

Smilek, D., Eastwood, J. D., y Merikle, P.M. (2000). Does unattended informationfacilitate change detection? Journal of Ex- perimental Psychology: Human Perceptionand Performance, 26 , 480-487.

ipper, S. P. y Cranston, M. (1985 ). Selec-tive attention and Priming: Inhibitoryand facilitatory effects of ignored Primes.Quarterly Jounal of Experimental Psychol-ogy, 37A, 591-611.

VanRullen R. y Koch C. (2003). Competi-tion and selection during visual processingof natural scenes and objects. Journal ofVision, 3, 75-85.

Weiskrantz L. (1986). Blindsight: a case stu-dy and implications . Oxford: ClarendonPress.

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

30/205

ORIENTACIÓN ESPACIALDE LA ATENCIÓN

MEDIANTE CONCEPTOSTEMPORALES

Marc Ouellet, Julio Santiago, María Jesús Funes y Juan Lupiáñez

Dept. de Psicología Experimental yFisiología del Comportamiento

Universidad de Granada

METÁFORA CONCEPTUAL

Uno de los intereses centrales de la lingüís-tica cognitiva es el estudio de la representa-ción mental de los conceptos abstractos taly como lo revela el análisis de patrones deuso del lenguaje. Una teoría dominante para

explicar la representación mental de los con-ceptos abstractos es la teoría de la “MetáforaConceptual” (Lakoff y Johnson, 1980, 1999;

Johnson, 1987). Dicha teoría sugiere que larepresentación mental de los conceptos abs-tractos tiene sus bases en dominios concretos(p.ej., el espacio). Estos dominios concretosproceden de nuestras experiencias perceptuo-motoras y actúan como unidades constitu-yentes de los conceptos abstractos (Mandler,

1992; Johnson, 1987). Se les denomina do-minios fuente y los conceptos abstractos quetoman prestada estructura y contenidos deellos se llaman dominios objetivo.

REPRESENTACIÓN DEL TIEMPOA TRAVÉS DEL DOMINIO DELESPACIO

omemos un ejemplo concreto de un con-cepto abstracto: el tiempo. El tiempo se con-

sidera abstracto porque no es una actividadmotora y tampoco se puede percibir median-te uno o más de nuestros sentidos. Es ciertoque es posible experimentar directamente laduración de eventos breves, pero cuando setrata de eventos que duran más de uno o dossegundos, y se implica también el orden re-lativo de distintos eventos dentro de una se-cuencia extensa, nuestra capacidad de razonaracerca del tiempo depende crucialmente delpréstamo de estructura desde otros dominiosconceptuales. Según Mandler (1987), no hayningún concepto que no tenga sus bases en

las experiencias perceptuo-motoras. ¿Enton-ces, cómo puede verse representado mental-mente el concepto del tiempo si la experienciaperceptuo-motora de duración no nos ayudamás allá de duraciones muy cortas? Metafó-ricamente, dirían los defensores de la teoríade la metáfora conceptual. El concepto deltiempo tiene múltiples dominios fuente quepueden usarse para aumentar su representa-ción (Lakoff y Johnson, 1980), pero aquí nos

centraremos únicamente en uno de ellos, eldominio espacial.

Cuando nos movemos, andamos, corre-mos, etc. realizamos actividades que trans-curren en el espacio mientras está pasando eltiempo. Lo mismo pasa cuando percibimosun objeto o persona moviéndose en el espa-cio. Desde un punto de vista egocéntrico, lamayoría de las actividades que desarrollamosen el espacio tienen un punto de partida situa-

do detrás y un punto meta situado en frente.Según la teoría de la metáfora conceptual, di-cha experiencia perceptuo-motora relaciona-da con el tiempo nos ha llevado a representarel tiempo de manera espacial, situando el pa-sado detrás y el futuro delante. Así, nuestraconcepción del tiempo es la de un viaje desdeel pasado hasta el futuro.

Las evidencias lingüísticas son numerosas(Lakoff y Johnson, 1980) y se han encontrado

en prácticamente todos los idiomas estudia-dos (Haspelmath, 1997; Radden, 2004). Si

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

31/205

30 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

tomamos el caso del castellano, nos resulta fá-cil pensar en expresiones de uso frecuente queutilizan el espacio de manera metafórica pararepresentar el tiempo: “Nos veremos más ade-lante” o “Muchos años atrás…”. En los dosejemplos podemos contemplar que el futuroestá situado adelante y el pasado detrás.

Además de pruebas lingüísticas, existentambién evidencias experimentales. orralbo,Santiago, y Lupiáñez (2006) hicieron un estu-dio comportamental en el cual se les pedía alos participantes que dijeran en voz alta si laspalabras que iban apareciendo en la pantalla se

referían al futuro o al pasado. Las palabras eranverbos conjugados en pasado o futuro, o ad-verbios de tiempo, e iban apareciendo delanteo detrás del dibujo de una cara presentada deperfil. La cara podía estar mirando hacia la de-recha o la izquierda. Se comprobó que los par-ticipantes eran más rápidos en decir “futuro”cuando la palabra aparecía delante de la cara y“pasado” cuando aparecía detrás.

No obstante, cuando usaron una respuesta

manual izquierda o derecha para dar los juiciosde “pasado” y “futuro”, obtuvieron una faci-litación para responder “futuro” con la manoderecha y “pasado” con la mano izquierda(frente al uso de la correspondencia opuesta),y para responder a palabras de pasado presen-tadas en la posición izquierda y a palabras defuturo presentadas a la derecha. Este efecto eraindependiente de la localización de la palabracon respecto a la cara. Este efecto izquierda-

derecha se encontró también en el estudio deSantiago, Lupiáñez, Pérez y Funes (2007):anto estímulos como respuestas localizadosa la derecha se asociaban a una facilitación delos juicios de futuro, mientras que el patrónopuesto se encontró en los juicios de pasado.Esto se interpretó como indicación de que larepresentación mental de conceptos de tiempoutiliza representaciones de tipo espacial locali-zadas en un eje horizontal de izquierda a dere-

cha, de modo que el pasado se sitúa en la parteizquierda de ese eje y el futuro en la derecha.

Una plausible explicación sobre el origende dicha asociación entre tiempo y espacioestá relacionada con la direccionalidad delsistema ortográfico usado por los participan-tes. Santiago, Román y Ouellet (en revisión)sugieren que la gente construye modelosmentales para comprender y pensar sobre elmundo que les rodea. Estos modelos buscanla máxima coherencia interna. Cuando losmodelos mentales se construyen a partir de lalectura de textos dentro de una ortografía deizquierda a derecha, las entidades son men-cionadas literalmente de izquierda a derecha.

Una estrategia que puede ayudar a construirun modelo mental con máxima coherenciapara esa situación es colocar sus referentesde izquierda a derecha en el espacio mental.Debido a constricciones pragmáticas, loseventos que ocurren antes en el tiempo sonmencionados antes en los textos (Levinson,1983), lo que significa que se escriben mása la izquierda. Como resultado de esta estra-tegia, las personas desarrollarían el hábito de

colocar los eventos que ocurren antes en el es-pacio mental izquierdo seguido de los eventosque ocurren después, que se colocarían en elespacio mental derecho.

orralbo et al. (2006) y Santiago et al.(2007) atribuyeron el efecto perceptualde congruencia espacio-temporal al hechoque, en una de sus configuraciones posi-bles, el significado temporal está organiza-do a lo largo de una línea del tiempo que

va de izquierda a derecha. Cuando se activaun concepto temporal, la posición que ocu-pa en dicha línea orienta la atención en lamisma dirección.

Esta interpretación de los resultados en-tra en conflicto con la teoría de la MetáforaConceptual. Según Lakoff y Johnson (1980,1999), los conceptos abstractos se benefi-cian de las estructuras más elaboradas de losconceptos concretos. Haría poco sentido en-

tender los conceptos concretos en términosde conceptos abstractos. La interpretación

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

32/205

LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar | 31

de los resultados de orralbo et al. (2006) ySantiago et al. (2007) en este caso sería que elefecto de congruencia encontrado se debie-ra meramente a una activación motora. Losconceptos de pasado y futuro activarían res-puestas hacia la izquierda y derecha respecti-vamente, a las cuales seguiría una activaciónautomática de las reacciones congruentes.

El objetivo principal de nuestro estudioera discriminar entre ambas posibilidades.

ORIENTACIÓN DE LA ATENCIÓNESPACIAL A TRAVÉS DE CON-CEPTOS TEMPORALES

Para saber si el efecto se debía realmente auna orientación de la atención, decidimosutilizar un paradigma de uso común en losestudios sobre orientación de la atenciónespacial: el paradigma de “cueing” o señali-zación espacial (Posner, 1980; Posner y Co-

hen, 1984; Posner, Nissen y Ogden, 1978).Con este paradigma se ha comprobado queseñales espaciales, tales como un flash peri-férico o una flecha central, facilitan el pro-cesamiento perceptual de los estímulos pre-sentados en el lugar previamente ocupado oindicado por dicha señal.

En la literatura sobre atención espacialexiste una clara distinción entre dos tiposde señales espaciales, que pueden orientar

la atención de manera voluntaria o endó-gena versus de manera automática o exóge-na. El primer tipo de señales es de caráctersimbólico, es decir que las señales necesitanser procesadas a nivel semántico. Habitual-mente se presentan fovealmente y son pre-dictivas del lugar de aparición del estímuloobjetivo, es decir, que el porcentaje de en-sayos válidos es mucho más elevado que elporcentaje de ensayos inválidos (pero véase

Hommel, Pratt, Colzato, y Godijn 2001,para un estudio de orientación de la aten-ción espacial con señales centrales no pre-

dictivas). Suele tratarse de flechas u otrasseñales simbólicas tales como palabras dedirección (“izquierda”, “derecha”) que ha-cen referencia a determinadas localizacio-nes espaciales.

Por otro lado, las señales exógenas son decarácter explícito y aparecen periféricamen-te en el mismo lugar (ensayo válido) o en ellugar opuesto (ensayo inválido) al lugar deaparición del estímulo objetivo. Suelen serno predictivas y normalmente consisten en lapresentación de un flash en una de las posi-ciones posibles previamente a la aparición del

estímulo objetivo.Se ha demostrado que ambos tipos de se-

ñales son capaces de producir un efecto defacilitación perceptual de aquellos estímulosque aparecen en el lugar previamente seña-lado. Sin embargo, el efecto producido porcada una de ellas no es exactamente igual(ver Funes, Lupiáñez y Milliken, 2005, parauna revisión reciente). Por un lado, tienenun curso temporal diferente, de modo que

los efectos con señales endógenas son mástardíos que con señales exógenas (Jonides yGleitman, 1976; Jonides, 1981; Müller y Ra-bbit, 1989; Hommel et al., 2001; Frischen yipper, 2004). Además, el efecto de facilita-ción obtenido con las señales exógenas, perono endógenas, se invierte cuando el intervaloentre la señal y el objetivo se hace más largo.Dicho efecto es conocido como “inhibiciónde retorno” (Posner y Cohen, 1984; Posner,

Rafal, Choate, y Vaughan, 1985). Weger y Pratt (2008), en lugar de utilizar

una señal espacial, presentaron una palabrade tiempo en el centro de la pantalla comoseñal para estudiar la representación espacialdel tiempo. Dos grupos efectuaron un expe-rimento con el mismo diseño, pero con lasiguiente diferencia: a un grupo se le pedíalocalizar el estímulo objetivo tras la señal (quepodía aparecer tanto a la izquierda como a la

derecha, Experimento 2a); el otro grupo debíadetectar este mismo estímulo (Experimento

-

8/17/2019 atencionVI_ananos_a2010iSPA

33/205

32 | LA ATENCIÓN (VI): Un enfoque pluridisciplinar

2b). En la tarea de localización, los partici-pantes tenían que pulsar la tecla izquierda siel estímulo aparecía a la izquierda y la tecladerecha si aparecía a la derecha. Los partici-pantes que ejecutaron esta tarea mostraron unefecto de facilitación (menor tiempo de reac-ción) en los ensayos pasado-izquierda/futuro-derecha. El problema con esta tarea es que nodiferencia entre facilitación motora (activa-ción de los códigos de respuesta) y facilitacióna nivel perceptual, y por tanto, no prueba sirealmente hubo una orientación atencional.Por esta razón, en el segundo grupo se in-

trodujo una tarea de detección. En la tareade detección se les pedía a los participantespulsar siempre la misma tecla con el índicederecho cuando aparecía el estímulo objetivo.Esta tarea permite estudiar los efectos percep-tuales de forma independiente, dado que nohay diferencias entre condiciones en el patrónde respuesta. Con este grupo no encontraronefecto de facilitación, lo que les llevó a con-cluir que el efecto encontrado con las palabras

de tiempo se debe sobre todo a un efecto deactivación de los códigos de respuesta y noa la orientación de la atención propiamentedicha.

No obstante, nosotros pensamos que elprocedimiento experimental que usaron es-tos autores podría tener varios problemaspara poder observar facilitación perceptual.El primer aspecto, que ellos mismos reco-nocieron, fue el uso de pocas palabras (4