bas113

Transcript of bas113

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 1/100

BASILISCOGUSTAVO BUENO: Psiccxjnaíisías y epicúreos # ALBERTO HIDALGO: Lecturas espüñolas

sobre Teoría de la Ciencia • JOSÉ LU!S RODRÍGUEZ iLLERA: Entrevista con Rene Thom • JOSÉ JIMÉNEZ: Galvano deíio Volpe, e! marxismo y Iia estética • ANASTASIO OVEJERO: El autortta- |rismo: enfoque psicológico # ANTONIO GÓMEZ í

CARLOMAN: Teorema de deducción # SANTIA- |GO GONZÁLEZ ESCUDERO: Raíces-y elementos /de Empédocles • M^IA PINTO ÜBLtó FE- / •,

RRER; Hoy y mañana cte las Artes plásticas /*1¿Í

• JORGE L. TIZÓN Pulsión y representación psicológica <

\JOSE IGNACIO GRACIA NORIE-

CO W MIGUEL PERRERO MEL-_ ^ GAR: Orígenes, desarrollo y re-" ^ r > cepción de la relatividad

s;:**a|

'émy:<

;. J

•ii

*!w^S¡H

^ ^HU^K .^^^^H^^^^^K^

\ ^ H ^ I K !^^^^^^^^^^^H'^

•H^^^^KI^^I^^^^I^^^HH

M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B

I ^^^^^^^^^^^^^L' a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H T

^^H^H^H&

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

*^^M^^^ ^1

;^^^^^Bg^^H

'^•^^g?

^ ^ V

^ ^ R

^ ^"'w\^ | i

-• ¿ j iJ A ' ^ ' ^

Pj íS 11sL )^ t M

-r IjnMif^^

~ -y/^i

W'Á 1

^^9^9w ^ 9B H |

^I^^f^A^^^^^^W

•^^íi

'^,"

^ H ^ K ^ ^ H

^ ^ f l U

;^SHSl

^^ffi

^r^ - ^

2 / - ^ ^

ra|B^^^B

^;^^BBR

^L,_,.,.

^^^^^B^

Bwfe-^^n^^B^BBlv N

V:"y^%

F I L O S O F Í A , C I E N C I A S H U M A N A S ,T E O R ÍA D E L A C I E N C I A Y D E L A C U L T U R A

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 2/100

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 3/100

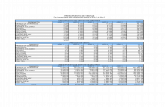

SUMARIO

EL BASILISCO NUMERO 13/NOVIEMBRE 1981-JUNIO 1982

A R T Í C U L O S

JOSÉ J IMÉNEZGalvan o della Volpe, el marxism o y la estética ¡ 4

G U S T A V O B U E N OPsicoanalistas y epicúreos. Ensayo de introduccióón de l concepto a ntropológico de «hetertas soteriológicas» ¡1 2

A N A S T A S I O O V E J E RO BE RN A LEl autoritarismo: enfoque psicológico / 40

A N T O N I O G O N Z Á L E Z CA R L OM A NTeorema de deducción / 45

J O RG E L . T I Z Ó N G A RCÍ A

Pulsión y representación psicológica: un intento de delimitación / 48

H I S T O R I A D E L P E N S A M I E N T O

S A N T I A G O G O N Z Á L E Z E S C U D ER ORaíces y elementos en Empe'docles ¡ 62

E N T R E V I S T A

JOSÉ LUIS R O D R Í G U E Z I L L E R ATeoría de Catástrofes y Ciencias Sociales: una entrevista con Rene Thom / 70

N O T A S

MAR ÍA PIN TO MO LINA / BLAS FERRER GA RCÍAHoy y mañana de las Artes plásticas ¡ 74J O S É I G N A C I O G R A C I A N O R I E G A

Yeats y el nacionalismo lírico / 76

EL A V E R I G U A D O R U N I V E R S A L¡79 .

CRITICA D E LIBROS

A L B E R T O H I D A L G O T U Ñ O NLecturas españolas sobre Teoría de la Ciencia / 80

A D O L F O F E R N A N D E Z P ÉRE Z / J O S É A N T O N I O V A Q U E RO I G LE S IA SPiedad barroca y descristianización j 85

MIGUEL PERRERO MELGAROrígenes, desarrollo y recepción de la relatividad ¡ 87

CONGRESOS¡90

RESEÑAS BREVES¡93

EL BASILISCO. Fz7oío/i'</. Ciencias Humanas. Teoría de la Ciencia y de la Cultura.

D i r e c t o r : G U S T A V O B U E N O M A R T Í N E Z . D i r e c t o r- G e r e n t e : G U S T A V O B U E N O S Á N C H E Z . S e c r e ta r i a d e R ed a c c i ó n : E L E NA R O N Z O N F E R N A N D E ZC o n s e j o d e R e d a c c i ó n : M A R I A N O A R I A S P A R A M O . G U S T A V O B U E N O M A R T Í N E Z . G U S T A V O B U E N O S Á N C H E Z . J O S É M A N U E L F E R N A N D E ZC EPEDAL. M ANUE L FER NA NDEZ DE LA C ER A. M ANUEL A. FER NANDEZ LOR ENZO. TOM AS R. FER NANDEZ R OD R Í G UE Z. M I G UEL FER R ER O

M ELG A R . PUR I FI C A C I ÓN G I L C AR NI C ER O. SANT I AG O G ONZ ÁLEZ ESC UDER O. ALBER TO HI DAL G O TU ÑO N. C AR LOS IG LESI AS FUEYO. JOSÉM AR Í A LASO PR I ETO. JOSÉ AN TON I O LOPEZ- B R UG OS. JOSÉ VI C ENTE PEÑA C ALVO. M I G UEL ÁNG EL QUI NTAN I LLA FI SAC . ELENA R ON ZO NFER NA ND EZ . AÍ DA TER R ÓN B AÑUELO S. FR ANC I SC O VALLE AR R OYO. JULI ÁN VELARDE LOM B R AÑA. R ed acc ió n y Ad min is t r ac ió n : PENTALFAEDI C I ON ES. APAR TADO . Í 60 . TELF. ( 9 8 5 ) 25 9 3 2 .5 . OVI ED O ESPAÑA.

PR EC I O EJEM PLAR : 3 0 0 PTAS. SUSC R I PC I ÓN A NUAL ESPAÑA: 1 .5 00 PTAS. SUSC R I PC I ÓN AN UAL EXTR ANJER O: 2 .0 0 0 PTAS. C OPY R I G H T PE NTALFA ED I C I ONE S. PUB LI C AC I ÓN B I M ESTR AL DI SEÑA I M PR IM E: B AR AZA- OVI EDO . DEPOSI TO LEG AL: 0 - 3 4 3 - 7 8 . I .S .S .N .: 0 2 1 0 - 00 8 8 .

EL BA SILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 4/100

AIO'ICUWS

GAIA^ANO D EIJA VOIJPE,ELMARXISMO

YLA

ESTLírriCAJOSÉ JIMÉN EZM a d r i d

1. El marxismo y la estética

e puede hablar de una «estética marxis-H ta»? El hecho mismo de los sucesivos ih-tentos, tan diferentes, de l levarla a término parece mostrarnos, ya de entrada, unacierta dificultad insuperable, un cierto límite que conlleva la repetición del intento una y otra ve z desde muy diferentes

perspectivas de fundámentación. Por ello, y descriptivamente, podríamos decir que hay diversas «estéticas mar-xistas», y no un a estética marxista.

Cabe, sin embargo, un tratamiento dist into del problema, que es el que me propongo desarrollar en estas

páginas: , en luga r de hablar de «estética marxista», y partiendo de la hipótesis de la relativa autonomía de los dis-^cursos teóricos (filosóficos o científicos), podemos centrar nuestra atención en la cuestión de si se puede hablai:o no de una apor tación impor tante a la estética, como disciplina teórica, por parte del pensamiento de inspiraciónmarxista .

Frente al hecho evidente de la falta de desarrollosteóricos sistemáticos en Marx y Engels, o en Lenin (a losque, sin embargo, tantas veces se ha utihzado en susmeros ju ic ios de gusto personal para fundamentar posi ciones teóricas y, sobre todo, de polí t ica art íst ica) , pareceinneg able q ue en nue st ro s ig lo , y a par t i r de los añostreinta, diversos teóricos marxistas acometen con plenaexigencia y r igor el problema de la teoría de las artes, elproblema de la estética. Lukács, Bloch, Bertolt Brecht,Benjamín, Adorno, Marcuse, han real izado apor taciones

de gran valor teórico, en las que la orientación marxistaconfluye con la tradición filosófíco-estética del ideahsmoalemán y del romanticismo. Y junto a ellos podemos citar a otros autores, como Sartre, Goldmann o Galvanodella Volpe que, en marcos culturales dist intos han dado

tam bié n obras^ capitales d e la estética contemp oránea.

Las aportaciones han sido tantas, y tan importantes,que en sus crí t icas Consideraciones sobre el marxismo occi-

dental, Perry Anderson (1976, 98) señala que «la estética, qué desde la I lustración ha sido el puente más cercano de la f i losofía hacia el mundo concreto, ha ejercidouna especial y constante atracción hacia sus teóricos».Agregando después que la r iqueza y la variedad de lasinvestigaciones estéticas del marxismo occidental podríanresultar la adquisición más duradera de esta tradiciónteór ica .

Independientemente de lo tajante de las afirmaciones de Anderson, hay un aspecto sobre el que quisieradetenerme. Parece claro que lo que Anderson l lama «elma rxismo occidental» es un marxismo predominantemente filosófico y que, como él señala, su mayor limitación es su separación de las organizaciones político-sociales, del mundo de la praxis. Pero, en cambio, el desarrollo te óric o y meto dológ ico del pens amie nto marxista" ennuestro siglo, su irradiación en las insti tuciones culturales «de Occidente» hasta convertirse en uno de los componentes ideológicos cruciales de nuest ro mundo, es unfruto, en buena medida,- de esos marxistas-fílósofos.Que, a veceSjSin embargo, no han encontrado la fórmulapara cristalizar en praxis social emancipatoria esa tarea de

renovación radical de los presupuestos de nuestra culturaque impl ica e l marxismo.

La estética, como discurso autónomo y especializadosobre las artes y la belleza surge, como es sabido, con la

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 5/100

I lus trac ión, por obra de autores como Vico y Baumgar-ten. Y en su nacimiento se plantea ya la escisión entrerazón y sensibilidad, conocimiento intelectivo y conocimiento sensitivo, que derivan en esa especie de teoría dela doble verdad con la que aún hoy contraponemos contanta frecuencia lo filosófico o científico en general y loe s té t i co .

Sin embargo, la configuración estética de la realidad,articulada en nuestras sociedades a través de prácticas artísticas institucionalmente diferenciadas, es uno de loselementos centrales de la configuración ideológica de larealidad en que vivimos. Este papel central de la estéticaen la determinación global de la imagen que nuestrassociedades tienen de sí mismas, se concreta también ensu papel determinante en la configuración de la escisiónsocial entre el hombre <'de cultura», el intelectual y elhombre de la calle, entre los espíritus «sensibles y cultivados» y aquellos para los que toda fruición estética estáprohibida o bien resulta adulterada, manipulada, con vistas al refor zam iento de la insensibilidad crítica frente a la

s i tuac ión de explotac ión de l mundo presente .

Por éso debemos alegrarnos de esa atención del«marxismo occidental» por los problemas de la estética,,ya que en ésta confluyen tal cantidad de determinacionespolíticas, sociales e ideológicas, que se hace imprescindible su presencia central en cualquier pensamiento de talante emancipiatorio. Sobre todo porque en la imposibilidad de una percepción y un goce generalizados, universales, de los procesos estéticos encontramos ya una delas huellas más profundas de la escisión global que atraviesa nuestras sociedades, escisión que sólo podría serdefinitivamente resuelta en una socialización integral de

los bienes de cultura, que acabe con la apropiación y usoelitista, contradictorio, de tales bienes por capas restringidas de nuestra sociedad.

Creo, sin embargo, que estas consideraciones iniciales vuelven a suscitar el problema de la estética del marxismo, del que hablaba al comienzo. Y lo hacen en unacierta dimensión antinómica. ¿Como respetar, en efecto,la autonomía de los discursos teóricos y artísticos sinperder de vista la determinación social, las implicacionessociales, de la filosofía, la ciencia o el arte?.

Los mejores planteamientos de orientación marxista

en el plano de la estética han tratado siempre de conciliar ambos aspectos, a veces como es notorio no consiguiéndolo al vencerse demasiado del lado de la determinación social del arte. En todo caso, y a partir de los presupuestos teóricos y filosóficos de la obra de Marx, esedoble carác ter , autónomo y socialmente determinado, del arte y de todos los procesos humanos de cultura es laaportación de carácter general más valiosa del marxismoen el campo de la estética.

Sobre todo por lo que implica, a pesar de las recaídas en concepciones de origen y sabor románticos en algunos autores, de situar la obra de arte, la producción debelleza, en píe de igualdad con otros productos huma

nos, y no como una revelación o descubrimiento privilegiados de realidades más o menos transcendentes. Por-qiie nos permite, en definitiva, una consideración plena-mente antropológica de lo que es el arte y de los procesoses té t icos en genera l .

2. El método de la estética

Teniendo en cuenta es te planteamiento de l problema, en el que me ha parecido fundamental subrayar laautonomía teórica de la estética, quizás sea la obra del

pensador i ta l iano Galvano de l la Volpe (1895-1968) unade las aportaciones más importantes a la problemática estética desde posiciones de orientación marxista. Analicemos ahora los aspectos esenciales de dicha aportación.

Como es sabido, la obra de Galvano della Volpetiene uno de sus centros fundamentales de interés en elproblema del método, de l método de l marxismo. Part iendo de los presupues tos metodológicos genera les deMarx, ¿es posible desarrollar una estética que concille laautonomía de los procesos estéticos y su determinación so -cial} La respuesta de Della Volpe será positiva: sonprecisamente los supuestos teóricos de Marx los que

permiten desarrol la r una es té t ica integral, materialista-histórica, capaz de resolver el modo específico de pertenencia de la obra de arte a una supraestructura social.Ese modo específico de inserción de la obra de arteconst i tuye , para Del la Volpe , una dialéctica semántico-for-

mal. Es decir, los hechos artísticos son hechos sociales,pero no lo son de una manera indiferenciada, sino queposeen una articulación propia, una organización semán-tico-formai característica, que es lo que constituye su diferencia específica frente a otros hechos sociales.

Por éso, y siguiendo las observaciones de Marx sobre la perdurabilidad estética del arte griego en la «Ein-

le i tun g», de 1857, a la Contribución a la crítica de laeco-

nomía política, Della Volpe señalará que la determinaciónsocial de la obra de arte no impide, sino que exige suautonomía. El «equivalente sociológico» de que hablabaPlejanov interesará, pues, al teórico de la estética, ya quela obra de arte es un producto social, histórico, inscritoen una supraestructura. Pero para poder llevar hasta elfondo el análisis de tales productos sociales será precisodesentrañar su carác ter poético específico. Por ello, laestética materialista-histórica no operará, según DellaVolpe, con categorías abstractas o metafísicas (como la«intuic ión pura», por e jemplo) , que se convier ten además en fines en sí mismas, sino que desarrollará en suanálisis de los procesos artísticos unas categorías semán-

ticas. Tales categorías semánticas no son finés en sí mismas , sino instrumentos para reconstruir la plenitud histó-rico-social de la obra de arte, y por ello han de ser inst rumentos rea les , exquis i tamente his tór icos . Ya que , eneste punto, Della Volpe señala, siguiendo a Gramsci yen polémica con Croce y el idealismo, que «la gramática» sólo puede escindirse del lenguaje vivo por abstracc ión .

Ahora bien, la fundamentación teórica de una estética integral requiere no sólo esa reconstrucción de las relacion es arte-sociedad y del mo do semánticam ente específico en que tales relaciones se producen, sino también

la crítica de los planteamientos genéricos y aprioristas enestética, junto con la contrastación experimental necesaria para mediar nuestras propuestas teóricas generales.Por consiguiente , y como quedará planteado a l comienzode la Crítica del gusto, la funda men tación teórica de la es-

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 6/100

tét ica mate rialista histórica se ,3esarrolla en un triple pla^no (DELLA VOL PE, 1960, 11): -

1) «una crítica radical de la concepción estética romántica e idealista, aunque no sólo de ella»;

2) »un a investigación; qu e se propon ga restituirnos

la obra de arte en toda su humana integridad, o sea,tanto en sus aspectos gnoseológicos más generales .-porlos cuales se relaciona esencialmente con las denjás instancias fundamentales himianas, científicas y morales-cuanto en sus aspectos gnoseológicos especiales y técnicos, de los que nace e l problema déla dimensión semántica específica del arte»;

3) * todo ésto ( . . .) mediante una continua puesta apu nt o e xpe rimen tal -crítico-artística y po r tanto crítico-histórica de la tesis teóricas y las hipótesis metodológicasque hay que demos t ra r» .

Como espero que se advierta, en ello hay implicada:toda una teoría de la ciencia que se trata de extender,también, al campo de la estética. Y esa teoría de la ciencia se construye a partir de la versión dellavOlpiana delos fundamentos metodológicos del materialismo histórico . Esos fundamentos metodológicos, que hacen ya depor sí que Della Volpe sea uno de ios teóricos marxistasmás importantes del siglo son: la crítica del apriOrismológico, la teoría de la abstracción determinada, y la ideade la correspondencia entre obje to y método o «lógicaespecífica del objeto especifico».

La crítica del apriorism o lógico se plantea, en -DellaVo lpe , co mo uña generalización d é la crítica de Marx aHe gel en 184 3, en la Con tribución a la crítica de la filoso-fía dd derecho de Hegel. Este texto de juventud de Marxsupone ya, según Della Volpe, un clarísimo alejamientocon respecto a Hegel. Pero no es lo más importante larecon strucc ión de las ' relaciones Hegel-Marx, sino queen ese texto de 1843, y en la crítica que Marx dirige aHegel de invertir sujeto y predicado, de cambiar la especulación en mera empiria, Della Volpe encuentra unprincipio crítico generalizador. Este nuevo principio crítico («nuevo» frente a la «antigua» crítica aristotélica delapriorismo platónico) nos hace ver que los «universales»apriorísticos no están enteramente vacíos, sino viciosa

mente l lenos de un contenido subrept ic io, en la: medidaen que se trata de un contenido no mediado (cfr.DELLA VOLPE, 1949, 164) .

Po r o tra par te, en. el texto de 1843 Mapc plantea yala necesidad teórica de desarrollar una «lógica específicadel objeto específico», suscitando así la crítica de unaorientación meramente genérica de la teoría, y abriendoun espacio de renovación teórica que se plasmará, a sudebido t i empo, en El Capital. En el programa teórico deMarx quedaba así abierta la idea metodológica fundamental de la invalidez teórica de una fundamentación genérica del conocimiento: ni son válidos en sí los procedi

mientos apriorísticos, ni podemos ignorar que los planteamientos de cada objeto de conocimiento diferenciadoexigen una articulación teórica diferenciada a su vez, yno genérica como sucede con el pensamiento especulativo apriorístico.

Si Della Volpe compara a Marx con Aristóteles,también lo compara con Galileo, cuya crítica de los procesos hipostáticos de la filosofía natural escolástica esequiparada á la crítica de las hipóstasis hegelianas porparte de Marx. Así, lo mismo que Galileo abría el camino para la fundamentación de las ciencias de la naturaleza, M arx lo abriría para la ciencia del hom bre, y por ellopara Della Volpe el marxismo puede caracterizarse comogalileismo moral.

Si el momento negativo del método del materialismo histórico está constituido por lo qué Della Volpe llam a la crttica del apriorismo lógico, el momento positivo o«construc t ivo» vendrá dado por su teor ía de la abstrac-ción determinada, en h. qae'Déldi Volpe sigue al Marx dela «Eirileitung» (1857) ala Contribución a la crítica de laecónoníía política. Frente a las abstracciones indeterminadas y apriorísticas de la econornía clásica, que constituyen el centro de su crítica, Marx propone operar conabstracciones determinadas e históricas. Pero éste es, obser

va Del la Volpe , e l comportamiento metodológico usualde toda ciencia, con lo que la fundamentación deilavol-piana del status teórico del materialismo histórico concluye así en Wíáed.áe]& universalidad áe\ método científico. Varían, tiertámente, entre las diversas ciencias «las//fw/tój que las constituyen, como varía la experiencia yla realidad (...) pero no varía, el me'todo, la lógica», ya que«no hay más que una lógica, no hay más qne un método,el de la ciencia m oderna entendida y justificada de formamaterialista» (DELLA VO LPE, 1956, 467 y 470) .

Si el rharxismo quiere ser ciencia del hombre, nosdice Della Volpe, lo tendrá que ser con el mismo rigor

formál-metodólógico de las ciencias positivas, y no recurri en do a fraseologías «pseudo-hegelianas» en torno a ladialéctica. Esto no implica, por otra parte, que DellaVolpe ignore los determinantes históricos y sociales detodo proceso de conocimiento (al revés: es el centromismo de su teoría de las abstracciones determinadas),pero sí situar una línea de continuidad, de autonomíateórica, en el plano de ios componentes formales del conocimiento científico. Con las «lógicas específicas de losob jeto s específicos», y con las determinaciones socio-históricas de toda realidad htimana, las ciencias como instituciones culturales (y, por tanto, antropológicas) tienensiempre unos específicos componentes formales que nospermiten distinguirlas de otras instituciones culturales.

Con estas concepciones Della Volj)e muestra la inviabili-dad de las concepciones dogmáticas o meramente confesionales del marxismo, en las que se supone que la citadel texto de Marx (o de alguno de sus ilustres sucesores)permite un conocimiento ajustado de cualquier faceta dela realidad, aún cuando dicho texto ni siquiera se inserteen la «lógica específica» de aquello que se quiere conocer."

Pues bien, esta teoría general del método, si verdaderamente es universal, ha de mostrar su validez tambiénen el terreno de la estética, ésto es, en la fundamentación de una estética integral, materialista-histórica. Dicha

estética deberá considerarse críticamente fundamentadasi es capaz de someter a crítica generalizada todo procedimiento apriorístico: y de ahí la constante crítica della-volpiana a las estéticas metafísicas. Si es capaz, en segundo lugar, de desarrollar su propia lógica específica, en es-

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 7/100

te caso la reconstnicción de la dialéctica semántico-for-mal del arte. Y, finalmente, si resiste la contrastaciónempírica, que consistirá en este caso en un proceso deaplicación de las abstracciones mediadas, producidas enla reconstrucción general de la dialéctica semántico-for-mai del arte, al análisis conoreto de los objetos artísticosempíricos. La universidad d<;l método se concretará así,también en la estética, en el círculo concretQ-abstracto-con-creto que, para Della Volpe, constituye la descripciónemblemática de todo proceso de conocimiento científico.

La oposición a las concepciones fílosófico-idealistasdel a rte im plica, po r otra par te, el rechazo de toda teoría .de la existencia de <'un principio primero y último» oabsoluto que trate de explicar el fenómeno estético mediante una deducción pura. Este rechazo global de DellaVolpe se dirige tanto a la formulación de un Croce, consu concepción de una * forma» eterna del espíritu, comoa la de un Lukács que, siguiendo a Hegel, sitúa la resolución genérica del problema estético en la «intuición sens ib le» .

Esas categorías, según Della Volpe, lo explican todo(en general) y nada (en particular), y por éso no hay otra

solución que la búsqueda de otro tipo de criterios, los deuna verdad científica, histórico-general, más segura aunque desde luego menos capaz de dar un satisfecho descanso. Son esos criterios los que aparecen en la reconstrucción de la dialéctica semántico-formal del arte, parael cual no tenemos ya una respuesta filosófica y apriorís-tica global, sino tan sólo (pero, al tiempo, nada menosque) la reconstrucción históricamente determinada de laarticulación de unos precisos instrumentos formales conciertos universos ideológicos, y en unas concretas sociedades humanas .

Si Della Volpe venía persiguiendo desde los años

treinta una fundamentación rigurosa de la estética, suplanteamiento definitivo no se plasmará hasta los añoscincuenta. Y en esa plasmación dos elementos intervienen de forma decisiva; por un lado, el desarrollo de susconcepciones metodológicas, a lo que me he venido refi

riendo hasta ahora; por otro, la atención a los problemasformales y la consideración de la lingüística como basepara la fundamentación teórica de la estética, aspecto este último que en el marxismo de aquellos años era casicomo una herejía, pero capaz por ello mismo de suscitaruna auténtica revolución en las teorías estéticas de laépoca.

3 . La lingüística y la estética

La utilización de la lingüística como instrumento enla fundamentación teórica de la estética se produce enDella Volpe al término de un largo recorrido intelectualen el que la valoración positiva de lo múltiple, de la materialidad, se ha tratado de ir resolviendo mediante launificación que le confiere el concepto o forma lógica.Por éso, el hilo de la reflexión dellavolpiana serán las

propuestas empiristas y antiplátónicas, como él las llama,de Aristóteles, o la figura de Kant frente a la «crisis» dela estética romántica. Desde una perspectiva estrictamente filosófica, Della Volpe llega al resultado de la presencia de los conceptos, de la intelectualidad, en los.procesos artísticos.

En efecto, como señala Della Volpe, si podemos hablar de la sensibilidad o imaginación de un científico,también podemos hablar de la racionalidad o discursivi-dad de la poesía. La coherencia, por ejemplo, de unaobra poética resulta inexplicable si se entiende como«co her enc ia fantástica», in stit uid a/'o r /¿z fantasía o imagi

nación, en lugar de en la fantasía. Ello se debe a que, según Della Volpe, que en ésto es plenamente aristotélico,no existe coherencia (= unidad) si no es por y en la razón, si no es con lo racional, mediante lo cual lo múltipleo discreto puro (la fantasía o imaginación por sí misma)adqu ie re un significado que hace expresivas las imágenes.Es decir, adquiere precisamente categoricidad, unidad.Ahora bien, lo mismo sucede con las imágenes (lo múltiple) que reciben significado, unidad, en el conocimientocientífico.

Por consiguiente, para Della Volpe, es sólo la unidad de lo múltiple, la presencia de la razón junto a las

imágenes , lo que permite hablar de forma y de valores formales en la poesía y en el arte en general, invirtiendo asíla concepción tradicional, que se manifiesta por ejemploen Vico y en Croce, de que la forma estética es expresión de la fantasía. El poeta, el artista, en la perspectivadellavolpiana, tiene que pensar y razonar para dar formaa las imágenes y, por ello, se enfrenta con la verdad y larealidad de las cosas lo mismo que el científico. Es éste,según Della Volpe, el sentido de la «verosimilitud»como elemento artístico esencial descubierto por Aristóte les .

P e r o , entonces, restablecida la unidad gnoseológica

general de todo acto humano de conocimiento (al rechazar la distinción entre conocimiento intelectivo y conocimiento sensitivo o por imágenes) se replantea, de nuevo,el problema de la fundamentación de la autonomía delcon ocim iento estético frente al conocimiento científico.

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 8/100

La raíz de la solución al problema la va a encontrarDalla Volpe en la propia estética romántica, tan criticadapor él, y, en concreto, en la teoría de la identificación depensamiento y lenguaje. La primera referencia al temaaparece en un texto de 1954, la Poética del Cinquecento,acerca de la poética de Aristóteles y sus comentaristasitalianos del siglo XVL Allí señala Della Volpe el acuerdo existente entre filósofos y lingüistas de que <'sin esesistema de signos verbales, lingüísticos, no subsistiríaconsciencia o pensamiento de ningún tipo», y en elloconcordarían tanto Saussure como Croce, o como Witt-genste in (DELLA VOLPE, 1954b, 131-132). Nombres alos que en 1956 se anteponen los de Herder , Humboldty Marx, y matizando cuatro años después, con la aparición de la Crítica del gusto, que la aportación de Herderes el antecedente de lo que será la formulación rigurosadel principio por parte de Wilhelm von Humboldt, en elmarco por tanto de la concepción «creacionista» y romántica del lenguaje.

P e r o , como señala Della Volpe, én la concepciónromántica del lenguaje se produce la reducción de éste auno sólo de sus elementos, el habla, la palabra, olvidándose así el plano social de la lengua. Partiendo ya, de unmodo definido, de la lingüística estructural, de Saussurey del danés Hjemslev en particular, Della Volpe refor-mulará el principio romántico señalando que <'la recíproca dependencia de pensamiento y palabra se despliega enconcreto como recíproca dependencia entre habla y lengua» (DELLA VOLPE, 1960, 102). Teniendo en cuenta,en todo caso, que dependencia no debe entendersecomo indistinción ya que «el pensamiento (el universal) esel fin y la lengua es siempre el medio (propiamente dicho)» (DELLA VOLPE, 1960, 151).

Éste es un punto central en la teoría estética deDella Volpe, ya que la estética metafísica, por un lado, ylas estéticas, formalistas, por otro, tienden a reducir ellenguaje y el signo estético a uno sólo de sus planos, olvidando la coexistencia de dos planos aunque siempreinseparables. Con ello, además, destierra Della Volpe unfantasma que a menudo planea sobre sus posiciones, aino advertir que la reducción romántica del lenguaje alhabla, a la palabra, tiene su punto de partida en la afirmación, aceptada sin matizaciones por Della Volpe, de laidentidad de pensamiento y lenguaje. Por el contrario, la

estructura biplanar del signo lingüístico sólo tienesentido a partir de la posibilidad de distinción, aunqueno de separación, de pensamiento y lenguaje, posibilidadque se despliega incluso en el lenguaje poético, al mismotiempo que advertimos la imposibilidad de separar losplanos del habla y de la lengua.

Pero de esa imposibilidad de separación de pensamiento y lenguaje se deriva una consecuencia de gran alcance: el pensamiento «puro» de las filosofías aprioristasno existe, todo proceso de pensamiento es, al mismot iempo , un proceso semántico. Y, por consiguiente, es elelemento técnico-semántico (inseparable del pensamien

to) el que condiciona el discurso poético o artístico demanera diferente a lo que acontece en el discurso científico, pero no hay otra razón de diferenciación entre lasdiversas formas, semántica e institucionalmente distintas, de desarrollo del conocimiento humano.

El discurso artístico y el discurso científico no son,entonces, dos tipos de conocimiento uno sensitivo o inferior y otro intelectivo o superior, como se ha dicho enla filosofía occidental desde Platón, sino < OJ técnicas {^nel sentido amplio, etimológico), del conocer humanoq u e , como dice Della Volpe, es único. La diferencia deambas técnicas reside precisamente en su especificidadsemántica:

1) una, h. poética o artística, produce un tipo de discurso cuya necesidad o autonomía semántica implica laauto-aerificación del discurso mismo, implica que es elpropio artista el que establece, a partir de la normativi-dad estética de la tradición en que se inserta, unos criterios autónomos de verdad intrínsecos a la obra misma,y válidos sólo en ella;

2) otra, la científica, produce un tipo de discurso noautónomo desde un punto de vista semántico: el científico o el filósofo no establecen individualmente los criterios de verdad, qué vienen dados intersubjetivamente, yde este modo la verificación del discurso es siempre eneste caso exterior a sí mismo, necesita de la remisióncontinua al universo global de concepciones científicas yfilosóficas en q ue tra ta de inserta rse dif ho discurso.

La poesía y el arte se caracterizan, pues, por suorganicidad semántica, frente a la heteronomía semántica dela filosofía y la ciencia. La tipicidad artística no es, porconsiguiente, una tipicidad genérico-abstracta, un producto de la imaginación pura (como se pretendía desdeVico) , sino un conjunto de caracteres comunes a todo tipo de discurso, sintetizados con otros semántico-especí-fícos. En el caso de la literatura, la tipicidad poética esuna síntesis de los significados literales (comunes con laciencia y la filosofía) con los significados metafóricos osímbolos literarios específicos. Según Della Volpe, la tipicidad poética, que es también inseparable de la razón,implica entonces necesar iamente una capacidad abstractiva , que no es metafísica, sino material, concreta, determinada, en la medida en que se establece como síntesis conlos materiales «vivos» de la experiencia que posibilitanel surgimiento de lo poético. Así, y enlazando con suteoría general del conocimiento, las abstracciones literarias válidas son también, para Della Volpe, abstraccionesdeterminadas (pero nunca abstracciones particularizantes,como en Vico, en la medida en que entonces expulsa

mos los procedimientos conceptuales, intelectivos, delespacio del arte). /

Desde un punto de vista semántico, el arte se caracteriza por un uso autónomo, contextual-interno, de lostérminos, que or ig ina una clausura semántica de las obrasartísticas, dando así lugar a una coherencia significativainmanente al propio discurso. La búsqueda poética (yartística) de la verdad es, entonces, una problematizacióntan universal de las cosas como la científica, y en estesentido como ella es también una búsqueda anti-empíri-•ca, mediada, determinada. Pero esa búsqueda se desarrolla a través de valores semánticos orgánicos y contextúales,

cuya clave reside en que se trata de términos cargadosde una pluralidad de sentidos, en que son términos plu-risignifícativos o polisentidos. En cambio, el discursocientífico o filosófico se desarrolla a través de una se-mantic idad omnicontextual, abarcante no sólo de uno sino

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 9/100

de todos los contextos que integran el universo científ ico, y por eso sus términos son unívocos. Junto a ambostipos rigurosos de discurso, Della Volpe sitúa la equivoci-dad del lenguaje común o literal.

Ahora bien, según Della Volpe tanto el discursoliterario como el discurso científico presentan una transcendencia semántico-formal respecto al lenguaje ordina

r io , que en ambos casos constituye su base. Los términosunívocos de la ciencia o los polisentidos de la literatura suponen una relación con otra cosa, con «lo equívoco» encuanto literal-material. Esto implica lo que Della Volpellama la necesidad de la co-presencia dialéctica de lo lite-ral-material como conjunto semántico-formal, tanto en lagénesis de lo unívoco como de los polisentidos, del discurso científico y del discurso artístico. Lo literal-material, el lenguaje ordinario, es por tanto la base que posibilita la comunicación y la expresión, tanto en el caso dela poesía como de la ciencia.

Esta caracterización del discurso literario supone re

chazar su caracterización como un discurso semánticam e n t e ambiguo, lo que más de una vez se ha pretendidoen el campo de la teoría li teria. Como observa DellaVolpe, no podemos nunca sustituir de forma abstractadeterminados términos de un poema sin destruir los sentidos literarios del poema. El lenguaje poético no es ambiguo, sino que está dotado de una rigurosa precisiónsemántico-formal. Lo que ocurre es que esa precisiónbusca suscitar una acumulación de sentidos, un carácterplurisighificativo de los términos, que es lo que encierrala fuerte capacidad alusiva del lenguaje poético, y el descubr imiento o génes is de nuevos sent idos producidos enla articulación semántico-formal orgánica del lenguaje.

Volveré después a ocuparme de es te problema.

Si la concepción del lenguaje poético resulta unagran apor tac ión teór ica por par te de Del la Volpe , muchomás discutible es su caracterización del lenguaje ordinario. Si el propio Della Volpe habla de la «copresencia»del lenguaje ordinario en la ciencia y en la poesía, en elcaso de que la equivocidad sea realmente su característicadeterminante , ¿cómo podríamos es tar seguros de que esaequivocidad no permanecería en el ciscurso científico yen el discurso poético.. .?

Resulta curioso que Della Volpe olvide lo que una y

otra vez él mismo reivindica en su crítica de las posiciones románticas: el carácter comunicativo (racional, conceptual) del lenguaje, y por tanto su carácter de articulación-mediación de los valores ideológicos, históricamentedeteirminados, que todo lenguaje transmite. Si el lenguaje-• ordinario fuera radicalmente <<equívoco» resultaríaim po sib le '^incluso la función comu nicativa del lenguaje,su función categorial de unificación de las experiencias(obv iamen te re ivindicada po r Del la Volpe) .

La diferencia, en mi opinión, reside más bien en elgrado de precisión del lenguaje ordinario respecto al dela ciencia o al de la poesía. En muchas ocasiones asis

timos .a un uso más que equívoco impreciso del lenguajeordinario, plagado de desviaciones de sentido o inclusode errores estructurales (sintagmáticos) como ha desvelado la gramática generativa al detectar la presencia en losusos lingüísticos de frases no gramaticales. Mientras el

uso impreciso del lenguaje en la ciencia o en lá literaturaimplica la destrucción del valor científico o literario de laobra, en el lenguaje ordinario el contexto, que es fundam e n t a l m e n t e pragmático, puede salvar la exigencia primaria de comunicación. PerC hablar de imprecisión no es lomismo que hablar de equivocidad semántica, lo queimplicaría poner en peligro, incluso, la misma posibilidaddel conocimiento humano: y ello por la imposibilidad de

separar pensamiento y lenguaje que el mismo DellaVolpe def iende .

4 . La semántica del a rte

¿Cómo explica Della Volpe la transcendencia semántico-formal del lenguaje li terario respecto al lenguajecomún? Ese, como dijimos, es el momento de la génesisde lo específico literario (y, por extensión, artístico) enel proceso discursivo del conocer humano. Y ese mo

mento es caracterizado por Della Volpe como una desviación de sentidos: la génesis de lo literario es fundamentalmente semántica, parte del plano del significado, yexige en el poeta, en el escritor, la elaboración sobre labase denotativa del lenguaje común de un lenguaje connotado o de segundo grado, en el que el acto creativo nose resuelve como invención, sino como desviación semántica que alumbra una nueva pluralidad de sentidos.Esa desviación, producida respecto a la norma y a losusos lingüísticos comunes, resulta ser, por consiguiente,una operación de transcendencia semántico-formal, queexige la técnica y el razonamiento del escritor al operarsobre la base de los términos denotativos del lenguaje

ordinar io y que or igina una pluralidad añadida de significados o polisentidos, característica de los textos literariosc o n s u m a d o s .

La fundamentación de la distinción entre arte y ciencia se sitúa, sin embargo, en lo que llevamos visto, en elplano literario. ¿Es generalizable, extensible a las otrasartes, el criterio dellavolpiano de la organicidad semántica, descubierto en la li teratura?.

Es también en torno a 1954, una época crucial en eldesarrollo de la obra de Della Volpe, cuando comienzaéste a trabajar en torno al problema de la unidad-dife

rencia de las artes. En este caso será determinante lapreocupación teórica por el cine, y en efecto los análisisde la «imagen fílmica» de los años 51-54 confluyen en elplanteamiento de l problema de la divers idad de los medios expresivos. Ese planteamiento se concretará en lanecesidad de elaborar un «nuevo Laocoonte», expresiónacuñada por Rudolf Arnheim y Umberto Bárbaro, y queDella Volpe va a hacer suya a partir de este momento.

Al publicar su Laocoonte, en 1766, Lessing habría desarrollado, según Della Volpe, una de las aportacionesmás importantes en la historia de la estética occidental ala crítica de la unidad-identidad apriorística de las artes.

Co mp aran do e l grup o escul tórico a le jandr ino deLaocoonte y sus hijos, de los museos vaticanos. Con elLaocoonte literario de Virgilio, en la Eneida, Lessinghabía arremetido contra la confusión tradicional de lapoesía con las artes figurativas, señalando la diversidad

EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 10/100

de medios expresivos que se utilizan en cada caso. Peroesa diversidad expresiva de las distintas artes, de la que,según Del la Volpe , Diderot se habr ía ocupado tambiénde form a incidental, volvería a ser ignorada a partir delRomanticismo. Se introduce así de nuevo en el gustotradicional lo que Della Volpe denomina la indistincióno confusión expresiva de las artes.

Cont inuando también en es te punto su polémicaanti-romántica y anti-crociana, y después del descubrimiento del papel de la técnica y de la razón en el arte,Della Volpe rechazará toda propuesta de unidad de lasartes basada en la identidad genérica de éstas, y con untono en el que se transluce su purismo estético en laconcepción de la especificidad de cada <<lenguaje» artístico. Según ésto, la * tenden cia a hipostatizar y casi reducir el arte a un arte y la de unificar, contaminándolos,artes que son diferentes en cuanto a sus medios expresivos ( . . .) , son consecuencias-retrocesos de la preconcebida(apriorística) y cómoda 'unidad' ideal del arte» (DELLAVOLPE, 1954a , 24) .

Frente a esta unidad apriorística, y la jerarquizaciónde los valores artísticos que conlleva, es preciso segúnDella Volpe señalar la diversidad de medios expresivosy la situación de igualdad (en cuanto a su rango estético)entre las distintas artes. El principio del carácter semántico del pensamiento humano se aplica también, por consiguiente, al conjunto de las artes. Todas ellas son consideradas como un conjunto semánticamente unitario, caracterizado por su semanticidad orgánica, frente al conjunto de las ciencias y frente a la filosofia. La diversidadde las artes arrancaría dé la diversidad de medios queutilizan para expresar el pensamiento. Todas ellas son«lenguajes», pero mientras la li teratura es un lenguajeen sentido propio, un arte verbal, las demás utilizan signos no lingüísticos, medios expresivos no verbales.

La aplicación de estos principios en el desarrollo dela estética dellavolpiana requiere, en primer lugar, el intento de encontrar e l pensamiento, e l sent ido, no sóloen el signo verbal, en la palabra, sino en los signos visuales o en los signos musicales. Y, en segundo lugar,ten er mu y prese nte qu e la manifestación del pensamiento en las artes no verbales resultará de su adecuación alos límites y a la naturaleza semántica específica de los

signos o medios expresivos de que se trate.

Ahora bien, estas propuestas teóricas tan sugerentesen su formulación general, resultan muy difíciles de llevar a término. La cuestión no reside en que las artes noverbales no sean también expresión de pensamientos, desentidos. Sino en que esa adecuación a sus mediosexpresivos propios, que señala Della Volpe, suscita unaproblemática que desborda la mera utilización del instrume ntal de la lingüística. N o se trata sólo de qu e DellaVolpe domine básicamente el campo de la teoría li teraria, y que la extensión de sus principios estéticos a lasotras artes requiera el trabajo y los desarrollos de espe

cialistas en esos otros campos artísticos. En mi opinión,el origen de la insatisfacción que suscitan las propuestasdellavolpianas al salir del campo de la literatura reside enla «resistencia» que las artes no verbales muestran a serconsideradas como lenguajes.

Creo que al término de su vida, y acuciado porciertos extremismos estructuralistas tan en boga en la estética de fines de los sesenta, el propio Della Volpe fueconsciente de este problema. En un texto de estéticacinematog ráfica, publicado en 1967, Della Volpe señalaautocríticamente que es posible hablar de «lenguaje» enel caso de la literatura o en el de la música (por la existencia del signo pentagramático, convencional, distinguible de su significado sonoro), pero ni en el caso del cineni en el de las artes visuales encontramos la existencia deun «código» de signos estructurado (DELLA VOLPE,

1 9 6 7 , 4 9 4 ) .

Partir de la diferencia semántica de los diversos medios expresivos era una necesidad exigida por la propiaevolución de las artes, con la aparición de técnicas nuevas y de «nuevas artes» (como el cine o la fotografía).Una necesidad que enlazaba, por lo demás, con la revalorización de la técnica que supone el desarrollo de esas«nuevas artes», y con el agotamiento de una consideración puramente especulativa de la estética, centrada enun planteamiento del problema de la unidad del artecomo genérica manifestación sensible de la idea. Frente ae l lo, las propuestas dellavolpianas inducen una vuelta a

«los textos», a los propios procesos y objetos artísticosen su concreción, para plantear lá unidad del arte sólo altérmino de la investigación y no de forma apriorística.

Ya en los años cincuenta, por tanto, Della Volpe hace posible una consideración de la estética en la que losmedios expresivos concretos, semánticamente diferenciados, producirían formas distintas de configuración ytransmisión plástica de sentidos o significados, de «valores o pensamientos» como él dice. Las artes son consideradas, pues, en sí mismas, en sus medios, y no reducidas ala genericidad del lenguaje filosófico especulativo. Alconsiderar, por otra parte, los sistemas significativos co

mo medios o instrumentos para la expresión de los valores o pensamientos artísticos, Della Volpe no cae en lareducción formalista, t ípica por ejemplo de algunas versiones del estructuralismo, que parece agotar la dimensión estética en el nivel del lenguaje artístico. Queda asíabierta la perspectiva de una recuperación del «pleno valor humano» de las obras de arte, de su reinserción trasel análisis de las mediaciones expresivas en la dinámicasocial en que se gestan, lo que apunta a la idea del caráct e r cultural-antropológico de los procesos artísticos.

Esta idea, que queda planteada en Della Volpe, nose desarrolla excesivamente sin embargo en su estética.

Preocupado por reconducir la es té t ica desde los desarrollos meramente genéricos y especulativos, que en la tradición cultural i taliana habían fijado autores como Croceo Gentile, al análisis de los medios expresivos del arte,Della Volpe no llegó a abordar con la misma profundi-

10 EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 11/100

dad el análisis de los aspectos no semánticos del arte. Este fenó me no está también en. conexión con su<'puri-smo» estético, que en su defensa del <'nuevo Lao-coónte» le l leva a extremar excesivamente los términosde las diferencias ligüísticas entre las artes y su intradu-cibilidad expresiva. De este modo, fenómenos como elteatro o el cine, caracterizados por la síntesis o confluencia de medios expresivos diversos, resultan difícilmente

interpretables, desde un punto de vista semántico, en laperspectiva dellavolpiana. Lo que sucede también condeterminadas posiciones del arte de vanguardia, que tienen su base precisamente en la búsqueda de la traducción de medios expresivos diversos, rompiendo así los límites de un lenguaje que, si podemos caracterizarlo semánticamente por unos rasgos específicos, no por ellopuede ser aceptado por el artista como un límite insuperable o normativo. Es ésta, sin duda, la misma raíz del«academicismo» artístico.

El arte, sin embargo, «avanza» tratando de desbloquear las l imitaciones expresivas en la búsqueda de nue

vos medios y signos, con frecuencia tomados de las otrasartes. Pensemos en la influencia de las artes visuales, yen particular del impresionismo francés (Cézanne y Ro-din, sobre todo) en la gestación de los «poemas-cosa» deRilke. O en la influencia del lenguaje musical y de lapoesía en la pintura de Paul Klee. El carácter cultural yantropológico de las artes, el que institucionalmente secontemplen en nuestra tradición cultural como una actividad unitaria (el arte), origina este fenómeno de interre-lación expresiva entre los diversos «lenguajes» artísticos.Lo que no obsta, obviamente, para que sea absolutamente necesario, como punto de partida, tener en cuentaque las palabras, las formas visuales o los sonidos musi

cales son semánticamente, medios expresivos diversos.

Pero el hecho de que las artes no sean «sólo» lenguajes, y que los medios expresivos sean propiamentemedios, no puede hacernos olvidar que en esa institucio-nalización unitaria de experiencias humanas que en nuestra tradición cultural recibe el nombre de arte, en muchas ocasiones existe una búsqueda de similitud en lo expresado que revierte en el avance y la renovación de lospropios medios expresivos. Más allá de la diversidad delos medios empleados, la configuración simbólica de lasexperiencias, que atraviesa toda la cultura humana antropológicamente entendida , inte rviene también de forma

decisiva en la génesis de las representaciones artísticas delas exp eriencias hum anas.. Co n ello quiero aludir a lasraíces antropológicas, culturales, de la unidad del arte , yque lo propio de ese conjunto de actividades que llamamos «arte» es la búsqueda de una condensación simbólica de experiencias a través de medios expresivos diversos, algunos de los cuales pueden ser l lamados propiamente «lenguajes», pero otros sólo en sentido analógico.Por consiguiente, tras señalar la especificidad semánticadel arte frente a otras instituciones de la cultura occidental (la ciencia, la filosofía), el análisis de los medios expresivos debería enlazar con la dimensión antropológica,con el conjunto de fenómenos pulsionales, morales yculturales en general que están en la base de las distintasformas expresivas desarrolladas por las diversas artes.

Lo más importante en la aportación de Delia Volpea la estética es su contiribución a una fundamentación no

especulativa de la autonomía teórica de la disciplina, to-.mando como punto de partida indispensable el análisisde los procesos y productos artísticos mismos, y de losmedios expresivos que constituyen su base. Son precisamente los presupues tos metodológicos de l marxismo losque se hacen jugar para plantear, a partir de ahí, el alcance plenamente humano (y por ello también racional)de los procesos artísticos, caracterizados sin embargo por

una dialéctica semánticO-formal con la realidad social queno nos permite una traducción directa o mecánica entrearte y sociedad. En virtud de esa dialéctica semántico-formal se puede afirmar que las artes son «lenguajes»,sistemas de signos, pero tampoco son sólo lenguajes: lapresencia, diferenciada semánticamente, del pensamientoen todas ellas nos muestra la dimensión cultural, de nuevo antropológica, que con tanta fracuencia olvidan losformalismos.

Como efecto de mayor alcance de la estética de De-Ha Volpe es preciso retener la quiebra de las estéticasapriorísticas y de las concepciones meramente intuicio-nistas del arte . Una quiebra que deja abierta, como alternativa, la defensa de la autonomía formal y antropológicadel arte, constituida por una apropiación técnica autónoma de los medios expresivos util izados. Así concebida, laestética no puede ser nunca una disciplina normativa,una preceptiva de lo que el arte «deba ser», sino una reconstrucción de las raíces antropológicas y expresivasque dan lugar a l fenómeno s iempre renovado de la configuración artística de la experiencia. Lo que entroncacon lo que Maiakovski escribía ya en 1926: «no esperéisreglas para convertir a los hombres en poetas o para hacer que un hombre se ponga á escribií versos: no existentales reglas: Poeta es, justamente, el hombre que crea las

reglas poét icas .» (MAIAKOVSKI, 1926, 45) .

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S

• A N D E R S O N , P . (1 9 7 6) : Considerations on Western Marxism; Lon-don, New Left Books. Tr. cast. de N. Mínguez; Madrid, Siglo XXI,1979 .

• DELLA VOLPE, G. (1949): P^ l'¿ teoría de un um anismo positivo;Bologna , Upeb . En Opere, 4, a cura di Ignazio Ambrogio; Roma, Riuni-ti , 1973, PP- 133-279, 539 y 542-551-

• DELLA VOLPE, G. (1954a): II verosimile filmico e altri scritti di este-tica; Roma, Filmcritica. Tr. cast. y notas de J. A. Méndez, prólogo de• A. Méndez ; Madrid , Cienc ia Nueva , 1967 .

• DELLA VOLPE, G. (1954b): Poética del Cinquecento: Bari, Laterza.E n Opere, 5, a cura di Ignazio Ambrogio; Roma, Riuniti, 1973, pp-Í0 3 -1 9 0 y 4 7 7 -4 7 9 .

• DELLA VOLPE , G. (1956): Lógica come scienza positiva, 2^ ed.; Mes-sina-Firenze, D Án na (1^ ed.: 1950). En Opere, 4, cit., pp. 281-532,551-555 , 560 -561 , 569-571 y 592-593-

• DELLA VOLPE, G. (1960): Crítica del gwís,- Milano, FeltriUi. Tr.cast. de M. Sacristán; Barcelona, Seix Barral, 1966.

• DEL LA VO LPE , G. (196 7): «-Linguaggió e ideología nel film», en

Opere, 6, a cura de Ignazio Ambrogio; Roma, Riuniti , 1973, pp. 490-4 9 7 .

• M AI AK OV SK I, V. (1926): <.Cómo hacer versos», en Yo mismo / Có mo hacer versos, tr. cast. de A. Garc|a Tirado y E- Soldeviila; Madrid, Alber to Corazón ed i to r , 1971 , pp . 41-78 .

E L B A S IL IS C O 11

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 12/100

ARTÍCULOS

PSIGOANALISTASY EPICÚREOS

ENSAYO DE INTRODUCCIÓNDEL CONCEPTO ANTROPOLÓGICO

DE «HETERLAS SOTERIOLOGICAS»GUSTAVO BUENO

O v i e d o

En recuerdo del Seminario sobre Psicoanálisis que dirigieronlos D octores Guillermo Rendueles y José G arcía en Oviedo,Mayo de 1980.

1. Planteamiento de la cuestión

El Psicoanálisis o, si se prefiere , el * M ovimien to psicoanalítico» (die psychoana-

litische Bew egung), ha llegado a ser, entreotras muchas cosas, una institución, en elsentido en que éste término suele serutilizado en el vocabulario histórico-so-ciológico, pero también en un sentido

muy próximo al del vocabulario estrictamente jurídico.Su origen, como tal institución, habría que ponerlo aca

so , no ya en 1895 {Estudios sobre la Histeria), m siquieraen 1900 (La interpretación de los sueños)—fechas que, sinembargo, son altamente significativas en una Historia delas Ideas psicoanalíticas— sino en 1902, fecha de la primera reunión (Freud, Adler, Kaham, Reitler, Stekel) dela <'Sociedad Psicológica de los Miércoles» que inaugurósus sesiones (por convocatoria de Freud, pero a instancias de Stekel) en la misma casa de la Bergase de Vienaen la que Freud vivía. La institución se consolida comotal cuando los diferentes grupos de psicoanalistas constituidos en otras c iudades (en 1907, e l Grupo de «Genti les» — i.e. no judíos, Jun g, Binswanger—• de Zurich; en1908, el grupo de Abraham, en Berlín; etc.) , junto con

el propio grupo de Viena , se reúnen en Sahburgo (equidis tante de Viena y de Zurich) en 1908 y en N urem bergen 1910, tomando la forma de la Asociación PsicoanaUticaInternacional, cuyo pr imer pres idente fue C.G. Jung(aunque siguiendo las indicaciones de Freud). Pero tam-

12

bien pertenece a la historia de la institución la fundaciónpo r Freud , antes de la Pr imera Gu erra Mundia l , y despu és d e la «secesión» d e Adler, Jun g y Stekel, de un Comité Secreto («la existencia y las acciones de ese Comitétendrían que ser rigurosamente secretos»), cuyos «síndicos» (owóiKOi) —llamémoslos así— habrían sido Rank,Ferenczi, Abraham, Jones y Sachs (1). La institución sehará verdaderamente internacional (y casi diríamos, ecuménica) a lo largo de todo el primer cuarto de siglo, sinpo r ello pe rd er n unca la voluntad d e excluir a todo aquelque pretendiese practicar un psicoanálisis «libre» (salvaje,silvestre). En 192.9, po r ejem plo, la Asociación M édicaBr itán ica, declarará; «Este térm ino (psicoanálisis! sólo

p ue de ser aplicado ligítimamente al mé todo desarrolladopor Freud y a las teorías derivadas del uso de este método » . . .de acuerd o con esta definición, y córi el propósitode evitar confusiones, el término «psicoanalista» está reservado á los miembros de la «Asociación PsicoanalíticaInternacional» »(2). Para ingresar en la cual, se exigiráncondiciones muy estrictas en muchos casos (título de médico, años de experiencia) incluso lo que podría considerarse una suerte de «noviciado» (el análisis de «formac ión», o prepara tor io, durante un año, por lo menos , enp r o m e d i o ) .

(1) Paul Roazen, Freud y sus discípulos, versión esp. de Carlos Manzanares , M adrid, A lianza Editorial, 1978, pág. 35 V.

(2 ) British MedicalJournal, SupL, append. 2, 29-Junio-1929, pág. 266.

r E L B A S IL IS C O

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 13/100

2 . Ahora bien: el movimiento psicoanalítico —se dice— comporta una doctrina (una teoría) y una práctica( te rapéut ica) . La doctr ina sue le ser presentada desee luego, por sus mantenedores, como una doctrina científica,cuyos fundamentos se encontrarían expuestos en la obrade Freud. Discuten sin embargo sus biógrafos si el fundador fué un temperamento científico (un teórico) o si ante todo fué un temperamento práctico (por ejemplo, un

médico que , a l no poder superar e l te r ror que le producía la sangre derramada —incluso llegó, en plena madurez, a desmayarse ante su vista— hubiera encontrado elmodo incruento de ejercer la medicina; o aca,'iO ni siquiera eso, s ino un organizador ambic ioso, un hombrede empresa). Es una alternativa que en este momento nonos interesa decidir directamente, puesto que lo que nosimporta, en cambio, es otra alternativa entretejida conaquella: ¿es la doctrina psicoanalítica una doctrina científica especulativa, intrínsecamente independiente (encuanto a su verdad, no ya en cuanto a su génesis), de lapráctica terapéutica, o bien es una doctrina que consistetoda ella , en lo esencial, en un conjunto de reglas prácti

cas de índole psicagógica. '. Así planteada la cuestión parece que es posible decir que, al menos intencionalmen-te , la doctrina psicoanalítica es ante todo una teoría (y laprueba es que no se agota en la consideración de psicóti-cos o neuróticos, puesto que también se refiere a los individuos sanos y, lo que es más, a los hombres que pordefinición no son ya accesibles a ningún tratamientoprác t ico —como por e jemplo, aquel los hombres que secomían a su padre en Tótem y Tabú). Intencionalmente:porque , de hecho, es muy posible que muchos de loscomponentes teór icos más puros dependan indirec tamente de la práctica psicoanalítica efectiva, pero no precisamente de la práctica tal y como se configura explícitamente en la doctrina psicoanalítica.

3 . Podría pensarse, en principio, que el hecho deque los médicos psicoanalistas se asocien ulteriormente,intercambien opiniones , funden Colegios muy cerrados ,etc. no tendría otro alcance del que tienen los mecanismos de asociación de los restantes gremios: defensa delos intereses profesionales, exclusión de los diletantes(co nd en aci ón del psicoanálisis salvaje, de los sarabaitas,como diría San Benito). Pues no es preciso interpretarmalic iosamente de un modo meramente externo la funcionalidad de un Colegio Profesional: también cabe unajustificación interna, qu e es la qu e naturalmente daban

los fundadores: la práctica psicoanalítica debía ser aprendida por cada médico de otros médicos y sólo muy ex-cepcionalmente por <'profanos». Se trataría de condenarel autodidactismo, de preservar al Psicoanálisis de lacharlatanería, de la improvisación, hasta de la «inspiración», a fin de mantener el prestigio y la funcionalidaddel oficio del médico de almas.

4 . El punto de vis ta que hemos adoptado aquí esdistinto. Y ello en razón, principalmente, de un primersupuesto que resultará excesivo, sin duda, para los psicoanalistas profesionales, a saber: que la doctrina o teoríapsicoanalítica no es una teoría científica en modo alguno,

pese al ingente material clínico en el cual se soporta y alimponente ta lento discurs ivo de Freud y de a lguno desus cont inuadores . Nosotros suponemos aquí que la doctrina psicoanalítica es una teoría que, utilizando generalmente los modos estilísticos de razonamiento científico.

no puede considerarse en modo a lguno como una doctr i na científica, categóricamente cerrada, sino más bien com o u n a dogmática escolástica, incluso como una mitología—sin que con ello queramos significar que sea gratuita,irracional, fruto de una hipotética fantasía delirante. Ladoctrina psicoanalítica es una doctrina racionalista, perono científica (al men os cuan do pone mo s aparte desarrollos tales como los de la «introyección del pene» como

base de l superego de Melaine Klein o los del «trauma de nac imiento» de Otto Rank, desarrol los que pueden competir con ventaja con las especulaciones de la Frenología o-de la Mariología).

En el caso del Psicoanálisis, supon em os tamb ién — yes nues tro segundo supues to, que será s in duda rec ibidocon menos benevolencia por los críticos del psicoanálisis-— que la práctica del psicoanálisis asociada a su mitología (incluidos los mitos de Edipo y de Electra) o si seprefiere, los ritos asociados a sus mitos, no son siempreineficaces, sino que han conseguido, o siguen consiguiendo eventualmente, resultados terapéuticos muy satisfac

torios, habida cuenta de los márgenes de rendimientocon que se trabaja en medicina o en psiquiatría . Hastatal punto que sería legítimo apelar a esos resultadosprácticos positivos como razón y justificación de la propia doctrina psicoanalítica en la medida en que ella contiene también las líneas maestras de la praxis psicoanalítica .

Desde nuestros dos supuestos, es evidente que elproblema que inmedia tamente tenemos que plantear eses te : ¿cuál es la razón por la cual el Psicoanálisis puedealcanzar esa eficacia terapéutica (segundo supuesto),cuando comenzamos clasificando sus fundamentos teóri

cos como una mitología (primer supuesto). ' ' . El problemaaparece sólo desde luego en una perspectiva racionalista—no será problema para quien se satisfaga apelando a lavirtud curativa de las potencias irracionales subconscientes desatadas por una mitología profunda y certera genia lmente diseñada .

Y es en el contexto de este problema «racionalista»cuando se cree ver cerrado totalmente el paso a una explicación fundada en la verdad científica de la teoría tectónica del alma tal como el médico psicoanalista, cuandose dispone a actuar sobre ella , se la representa. Esentonces cuando nos vemos inducidos a acudir a esecomponente , a l parecer subs idiar io (o genér ico, de segundo orden) del psicoanálisis , a saber, el «marco colegiado» en el que se encuentran insertos de hecho losmédicos psicoanalistas. Sospechamos si no habrá que atribuir a este marco una causalidad de primer orden en elpropio proceso terapéutico; si la colegiación de lospsicoanalistas no es algo más que una estructura organizada sobre la base previa de la ciencia y del arte individuales, a fin de regularizar su ejercicio, incluso si no esotra cosa que una superestructura burocrática que seríaconveniente remover para dar paso a un psicoanálisis l ibre, en el que se «recupere» la palabra espontanea (3).

5. La tesis según la cual el psicoanálisis debiera ver

se más que como una teoría científica cuasibiológica (dela que se deduce una de terminada prác t ica y una tecno-

(3) Frangois Gantheret, L'institution de t'analyse, Partisans, París 1969,Maspero.

EL BASILISCO 13

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 14/100

logia) como un movimiento en cierto modo inconscientede si mismo (precisamente a consecuencia del enmascaramiento que la propia teoría psicoanalítica le autosumi-nistra) po dr ía parece r una tesis audaz en los primerostiempos, cuando Freud, en su gabinete privado, tratabacómo médico a ciertas personas enfermas del «aparatopsíquico» que, cuando estaba obstruido, a semejanza delo que podría ocurrir en el aparato digestivo, que trataban otros médicos, necesitaba de una purga, llamada ca

tarsis (sin que la cautela al ocultar con una palabra griegala metáfora atenuase su intrínseca grosería conceptual).Pero una vez que el movimiento psicoanalítico comenzóa desarrollarse del modo tan prodigioso que todos le reconocen, la tesis de referencia pudo presentarse con unaclaridad creciente: la esencia del psicoanálisis reside en elmovimiento psicoanalítico, y esta es su verdad —a la manera cómo la verdad del marxismo es el coínunismo. Ladificultad hay que ponerla en la formulación de la naturaleza misma del movimiento psicoanalítico. Y el únicomodo racional de proceder en el momento de intentaralcanzar una formulación aproximada es, por supuesto, elmodo de la comparación con otros «movimientos» en

los que puedan apreciarse semejanzas y diferencias significativas.

-Ahora bien; nos parece que estas comparaciones sehan orientado en una dirección que acaso adolece de unaexcesiva geñericidad y, lo que es más, de un caráctereminentemiente sociológico (utilizando aquí este términoen cuanto puede contraponerse al término más amplio«antropológico»). No por e l lo queremos insinuar queestas comparaciones, así como las discusiones detalladasen torno a ellas, sean inútiles. Son absolutamente necesarias, sin duda —sólo que su sociologismo suele desembocar casi siempre en una reducción del movimiento psi

coanalítico a los términos de una especie, entre otras, delgénero «estructuras de dominación», y esto hasta unpunto tal en el que las funciones terapéuticas del psicoanálisis pasarían a desempeñar el papel de mero pretextodel movimiento psicoanalítico.

El movimiento psicoanalítico, una vez en marcha,podía ser comparado, en efecto, a una masonería internacional, y cada uno de sus Colegios —por ejemplo, el Colegio de Jung, el Colegio de Lacan— a las logias. Puessus fines explícitos no son otros sino los de la promocióndel humanismo. La comparación con la masonería es instructiva metodológicamente: queremos decir, que las dificultades habitua les ante la preg unta ¿que es la maso ne

ría? (como las dificultades ante la pregunta ¿qué es elmovimiento psicoanalítico?) no tienen que ver, como inge nu am en te suelen creer m uchos, con la dificultad deconocer un contenido esotérico, incluso oculto, secreto,pues este contenido, en sus rasgos generales, está perfectamente conocido y tiene una historia precisa, sino quetiene que ver con la dificultad de categorización de esoscontenidos (la masonería es <un poco partido político,un poco iglesia, un poco.cofradía»).

También se ha comparado el movimiento psicoanalítico con un Partido político: «El Pro/fjor adoptaba muchas medidas prácticas para mantener unido a su grupo.Ciertas fotografías suyas equivalen al carnet de un partido político y las distribuía como señal de benevolencia yafecto». No era un partido político ordinario, encaminado a obtener el poder ejecutivo, o el poder legislativo deun Estado concreto; por el contrario, los miembros delmovimiento psicoanalítico, comenzando por el propioFr eu d, sé declaraban apo líticos. Pero sí parecía (incluso,en parte se lo pareció a L. Trotsky) un movimiento capazde inspirar am pliamen te a otros movimientos políticos,inyectándoles un sentido revolucinario («la revoluciónpsicoanalítica»). A fin de cuentas, el freudomarxismo en tendió siempre que «los movimientos marxistas de liberación colectiva» debían ser complementados por el

«movimiento freudiano de liberación individual», apelando al joven Marx, al de la Tesis sobre Epicuro, al humanista (así Réich, E. Fromm, T. Adorno, H, Marcuse,sin co ntar al mism o J.P. Sartre). D e la congruencia deesta comparación puede hablarnos la misma historia deios hechos (incluyendo aquí; que precisamente la aproximación excesiva a otros movimientos políticos pudo serel determinante de muchas herejías dentro del raismomovimiento psicoanalítico, como ocurrió en el caso deAdler o de Kunkel) .

Lo más frecuente ha sido comparar el movimientopsicoanalítico con un mov imiento religioso,, con una

suerte de Iglesia cristiano-judía primitiva. Freud sería elfundador. Cristo, mientras que Federn sería su San Ped r o : «Federn era un profeta barbudo, el San Pedro delmovimiento» dice Paul Roazen (4). Este mismo autor habla de los discípulos inmediatos de Freud (comenzandopor Hans Sachs) como de lo s apóstoles áe \ movimientopsicoanalítico. Freud es equiparado a veces con el Papa,y se habla de la pen a de excom unión cuan do Freud sepropuso excluir del movimiento a Adler y simpatizantes:«Freud —como dirigente de una Iglesia— expulsó aAdler, lo expulsó de la Iglesia oficial. Por espacio deunos años viví (dice Graf) todo el desarrollo de la historia de una Iglesia» (5). Y Rpbert Gastel, utilizando la

dis t inción de Pierre Bourdieu entre secta profética e igle-

(4), Op. cit.,pág. 331.

(5) Roazen , op. cit., pág. 210.

14 EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 15/100

sia dice que la historia del movimiento psicoanalítico esla historia de la transformación de una secta profética enuna Iglesia: <-La transición de la secta a la Iglesia es sobretodo una nueva orquestación de la problemática del poder, en el interior de la organización que permite su dilatación al exterior. En la secta el poder se ejerce bajouna forma carismática, es decir, personalizada y referidaa un hogar viviente, un hombre y su texto que mantiene

de manera continua todo el edificio.. . en la Iglesia el poder se hace rutinario y burocrático, es decir, se objetivaen sus funciones.. .» (6). Según Castel, la primera paradoja del movimiento psicoanalítico sería la larga duraciónde su estado de secta —teóricamente hasta la creación dela Asociación Psicoanalítica Internacional, pero prácticam en te hasta la mu erte d e Freud en 1938. La naturalezasociológica de estas comparaciones y, por tanto, su profunda limitación, se puede deducir de la desconsideración que ellas se ven obligadas a hacer de las dogmáticas(a parte de las funciones terapéuticas) respectivas, dogmáticas antitéticas, teístas en las iglesias, ateas o arreli-giosas al menos en el tipo de asociaciones a las que per

tenece el psicoanálisis . Y una perspectiva que no puededar cuenta de estas diferencias, una perspectiva que seve obligada a nivelar las diferencias dogmáticas, así comolas diferenc ias funcionales, bajo la deno mina ción d e<• m era s su per estru ctu ras ideológicas o tácticas de u na organización de poder» es ya en sí misma muy grosera.

También se ha comparado el movimiento psicoanalítico con una horda —y la comparación es del propioFreud, <'a quien gustaba concebir a sus seguidores comouna horda en una cacería desenfrenada» (7). Esta comparación nos pone, por cierto, más cerca de nuestros propios resultados de lo que su aspecto metafórico podría

sugerir inicialmente. Y, por último, se ha comparadoampliamente el movimiento psicoanalítico con una familia, y no solamente en el sentido exhortatorio convencional, dadas las múltiples implicaciones de la familia deFreud en la génesis del movimiento psicoanalítico.

Todas es tas comparac iones , desde nues tro punto devista, proceden por tanteo, y son parciales, aunque noson gratuitas. Diríamos que captan más bien algún rasgogenérico oblicuo, por importante que sea (<'partido político, masonería, familia, etc.), o bien establecen algunaintersección efectiva, pero no del modo dialéctico adecuado, por cuanto el desarrollo del movimiento, aún pa

sando por esa intersección, consistió en gran medida eneliminarla: tal sería el caso de la familia. Es cierto que lasre lac iones entre los miembros de l movimiento se asemejaron mucho a las relaciones familiares (trato íntimo,com idas en co mú n, retratos, etc.): per o precisamente elmovimiento psicoanalítico se desarrollaría eliminando ydesbordando estas semejanzas. La familia psicoanalíticaes puramente simbólica, es decir, no es familia. Lastransferencias en las terapias no se establecen como relaciones personales, como puedan serlo jurídicamente lasde la familia y, según Freud, Breuer se habría negado ainic iar otro t ra tamiento con Anna O. porque «no habíaentendido la na tura leza impersonal de l proceso de seme

jantes transferencias en la terapia». Y otro argumento

(6) Robert Castel, Le psychanalysme, París, Máspero, 1976, pág. 204.

(7) Roazen, op . cit., pág. 359.

EL BASILISCO

importante (si se adopta el criterio económico clásico deRodbertus): la relación psicoanalítica, aquella en la quese produce normalmente la «transferencia», lejos demantenerse como una relación familiar o amistosa, ha deser estipulada como una relación que tiene mucho decontra to de compraventa , como una re lac ión de mercado—^pues el paciente es un cliente al que debe exigirsele elpago de honorarios (a un padre, después de una larga se

sión en la que aconseja a su hijo, no se le ocurre pasarlela factura, y toda especulación que tienda a desvirtuarestas diferencias en nombre de metafóricos simbolismosnos parece descaminada).

6. Desconfiando de estas comparaciones entre elmovimiento psicoanalítico y otras instituciones socialescomo excesivamente genéricas (aunque sin negar susrelaciones, incluso su eventual intersección), no hemos,por nues tra par te , deses t imado e l método compara t ivo.Senci l lamente hemos tomado otros té rminos de comparación, particularmente el movimiento epicúreo, suficientemente alejado del movimiento psicoanalítico en el es

pacio y en el t iempo, a fin de extraer de esta comparación la figura antropológica adecuada que bu scamos, yque hemos denominado helena soteriológica. Tratamos,pues, de interpretar a su luz las múltiples relaciones que,consideradas al margen de esta figura, o bien pasaríandesapercibidas, o bien se nos presentarían como idénticas a relaciones dadas en otras instituciones socialesmucho más genér icas . No pre tendemos apl icar , en todocaso, la idea de hetería soteriológica al movimiento psicoanal í t ico en los té rminos de un modelo homomorfo,pues to que comenzamos consta tando que , fenoménicamente, el movimiento psicoanalítico no es una hetería enel sentido estricto que daremos a este término. En todo

caso, las analogías entre epicúreos y psicoanalistas notendrán por qué hacer olvidar sus diferencias y la cuestión de determinar si estas diferencias son bastantes paraneutralizar las analogías o bien si no ocurre así. Porejemplo, los maestros epicúreos, respecto de sus discípulos , parecían tener relaciones muy distintas a las quemantienen los médicos psicoanalistas con sus clientes: losdiscípulos epicúreos no son clientes (ocasionales); losmaestros epicúreos y sus discípulos forman una comunidad, celebraban banquetes regulares. Los discípulos nofiguran com o clientes, es cierto, pero sin embargo es evid en te q ue daban con traprestaciones económ icas al Jardín, pues de alguna parte tenían que salir los cien drac-mas, equivalentes a una mina, que, según Timocrates,gas taba diar iamente Epicuro —sobreentendemos: lacomunidad epicúrea— en la mesa. En todo caso, el celebrar banquetes no era una característica de la comunidadepicúrea, sino una institución muy general de la sociedadantigua (banquetes del Colegio de los Curetes, banquetes fúnebres de Poseidón). Sin duda, los epicúreos formaban una comunidad más compacta , pero e l lo no debehac erno s cre er q ue la clientela epicúrea se reducía al Jardín: los amigos de los epicúreos se extendían por todaspartes, como se extienden los «antiguos clientes» de lospsicoanalistas. Una cosa son los íntimos (oí yvcópiíia), esdecir, la hetería propiamente dicha, coordinable con elColegio de Psicoanalistas— y otra cosa son los de fuera,

los externos (oi ^^coSev), que también pueden ser amigos de Epicuro. Estos externos corresponden, pues, a losclientes del psicoanálisis y ello sin olvidar las diferentesrelaciones, diferencias deducibles en gran medida de la

15

EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, www.fgbueno.es

5/12/2018 bas113 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bas113 16/100

heterogeneidad de cul turas , pero que acaso no comprometen la analogía en lo que se refiere a los procedimientos te rapéut icos de integración de la persona, que es loque a nosotros propiamente nos interesa .

2. Presupuestos antropológicos

Dos objeciones de principio podrían parecer suficientes para desviar nuestra mirada de estas «superestructuras institucionales» que envuelven al psicoanálisis ,en cuan to posibles fuentes de sus virtualidades terapéuticas. Primera: la doctrina psicoanalítica y aún la terapiaeficaz que le suponemos asociada son cronológicamenteanteriores al movimiento psicoanalítico. Segunda: encualquier caso, la teoría psicoanalítica dispone de recursos capaces de explicar el proceso de institucionalizaciónul ter ior , en sus propios té rminos .

En consecuencia, habría que considerar como undespropósito cualquier intento de explicar las virtudespropias de la terapia psicoanalítica a partir de estructuras«envolventes» de su propia doctrina, no reductibles asus términos, puesto que, por el contrario, estas estructuras, o bien p erma nece n ex teriores al campo específicodel psicoanálisis , o bien se absorben plenamente en loslímites de su recinto.

Atendamos ante todo a la primera objeción deprincipio. Nos parece que ella queda neutralizada pordos tipos de consideraciones, también «de principio»:una de ellas referente a la misma «corporación» de psi

coanalistas (en tanto esta corporación lleva en su senouna determinada doctrina dogmática) y la otra referentea los sujetos pacientes («clientes») de la corporación. Enefecto: en la doctrina y práctica originarias de Freud, podrían rastrearse importantes momentos que implican yaun a form a colegiada. N o sólo aludimos aquí a la colaboración con Breuer, sino sobre todo a la insistencia deFreud en exigir el t í tulo de médico a todo aquel que quisiera practicar el análisis. Insistencia cuya justificaciónteórica no es nada clara, habida cuenta de que el psicoanalista procedía más como psicagogo que como médico(no diagnosticaba palpando o auscultando, ni administraba fármacos, etc.) . Y, por ello, cabría reinterpretár tal in