Biografia de zorro arriva

-

Upload

margarita-rojas-paredes -

Category

Documents

-

view

60 -

download

0

Transcript of Biografia de zorro arriva

BIOGRAFIA: (Andahuaylas, 1911 - Lima, 1969) Escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX.

Sus padres fueron el abogado cuzqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano, que se desempeñaba como juez en diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro. En 1917 su padre se casó en segundas nupcias (la madre había muerto tres años antes), y la familia se trasladó al pueblo de Puquio y luego a San Juan de Lucanas. Al poco tiempo el padre fue cesado como juez por razones políticas y hubo de trabajar como abogado itinerante, dejando a su hijo al cuidado de la madrastra y el hijo de ésta, quienes le daban tratamiento de sirviente.

En 1921 se escapó con su hermano Arístides de la opresión del hermanastro. Se refugiaron en la hacienda Viseca, donde vivieron dos años en contacto con los indios, hablando su idioma y aprendiendo sus costumbres, hasta que en 1923 los recogió su padre, quien los llevó en peregrinaje por diversos pueblos y ciudades de la sierra, para finalmente establecerse en Abancay.

Después de realizar sus estudios secundarios en Ica, Huancayo y Lima, ingresó en 1931 a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar Literatura. Entre 1932 y 1937 trabajó como auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima, pero perdió el puesto al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la República Española.

Después de permanecer alrededor de un año en la prisión El Sexto, fue nombrado profesor de castellano y geografía en Sicuani, en el departamento de Cuzco, cargo en que descubrió su vocación de etnólogo. En octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de estudios secundarios. Tras representar al profesorado peruano en el Congreso Indigenista Interamericano de Patzcuaro (1942), reasumió su labor de profesor de castellano en los colegios nacionales Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima, hasta que en 1949 fue cesado por considerársele comunista.

En marzo de 1947 fue nombrado Conservador General de Folklore en el Ministerio de Educación, para posteriormente ser promovido a Jefe de la Sección Folklore, Bellas Artes y Despacho del mismo ministerio (1950-52). En 1953 fue nombrado Jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana, y el mismo año comenzó a publicar la revista Folklore Americano (órgano del Comité Interamericano de Folklore, del que era secretario), la cual dirigió durante diez años.

A este cargo sucedieron el de director de la Casa de la Cultura del Perú (1963-1964) y director del Museo Nacional de Historia (1964-1966), desde los cuales editaría las revistas Cultura y Pueblo e Historia y Cultura. También fue profesor de etnología y quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones (1950-53), catedrático del Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos (1958-68), y profesor en la Universidad Nacional Agraria de la Molina desde 1964 hasta su muerte, ocurrida a consecuencia de un balazo que se disparó en la sien y que ocasionaría su fallecimiento cuatro días después Premio Inca Garcilaso de la Vega (1968).

La obra de José María Arguedas

La producción intelectual de Arguedas es bastante amplia y comprende, además de obras de ficción, trabajos, ensayos y artículos sobre el idioma quechua, la mitología prehispánica, el folclore y la educación popular, entre otros aspectos de la cultura peruana. La circunstancia especial de haberse educado dentro de dos tradiciones culturales, la occidental y la indígena, unido a una delicada sensibilidad, le permitieron comprender y describir como ningún otro intelectual peruano la compleja realidad del indio nativo, con la que se identificó de una manera desgarradora.

Por otro lado, en Arguedas la labor del literato y la del etnólogo no están nunca totalmente disociadas, e incluso en sus estudios más académicos encontramos el mismo lenguaje lírico que en sus narraciones. Y aunque no era diestro en el manejo de las técnicas narrativas modernas, su literatura (basada especialmente en las descripciones) supo comunicar con gran intensidad la esencia de la cultura y el paisaje andinos.

Arguedas vivió un conflicto profundo entre su amor a la cultura indígena, que deseaba se mantuviera en un estado `puro`, y su deseo de redimir al indio de sus condiciones económicas y sociales. Se puede decir que la añoranza a las formas tradicionales de la vida andina hizo que postulara un estatismo social, en abierta contradicción con su adhesión al socialismo.

Su obra revela el profundo amor del escritor por la cultura andina peruana, a la que debió su más temprana formación, y representa, sin duda, la cumbre del indigenismo peruano. Dos circunstancias ayudan a explicar la estrecha relación de Arguedas con el mundo campesino. En primer término, que naciera en una zona de los Andes que no tenía mayor roce con estratos occidentalizados, en segundo lugar, que a la muerte de su madre, su madrastra lo obligara a permanecer entre los indios. De esa manera asimiló la lengua quechua, y lo mismo sucedió con las costumbres y los valores éticos y culturales del poblador andino.

Esta precoz experiencia, vivida primero y simbolizada en su escritura por la oposición indios/señores, se vería más tarde reforzada con los estudios antropológicos. Como resultado de esta trama, la vida de Arguedas transcurrió entre dos mundos no sólo distintos, sino además en contienda. De allí surgió su voraz voluntad de interpretar la realidad peruana, la permanente corrección de sus ideas sobre el país y la definición de su obra como la búsqueda de una imagen válida de éste.

Ya desde sus primeros relatos se advierte la problemática que terminaría por presidir toda su escritura: la vida, los azares y los sufrimientos de los indios en las haciendas y aldeas de la sierra del Perú. Allí también se presenta esa escisión esencial de dos grupos, señores e indios, que será una constante en su obra narrativa. El espacio en que se desarrollan sus relatos es limitado, lo que permite a esta oposición social y cultural mostrarse en sus aspectos más dramáticos y dolorosos. Ya el derrotero de Arguedas está trazado, aunque en su fuero interno vive intensamente la ambigüedad de pertenecer a dos mundos, su actitud literaria es muy clara, en la medida en que determina una adhesión sin atenuantes al universo de los indígenas, generando dos cauces de expresión que se convertirán en sendos rasgos de estilo: la representación épica y la introspección lírica.

RESEÑA:

El zorro de arriba y el zorro de abajo es la sexta y última novela del escritor peruano José María Arguedas publicada póstumamente en 1971. Es una novela trunca, es decir, no culminada, y que se halla intercalada por unos diarios personales e intimistas donde el autor refiere los tormentos que le agobiaban mientras iba escribiendo la novela, para finalmente anunciar su inminente suicidio. Complementan la obra dos cartas y un epílogo. La novela pinta las consecuencias del acelerado proceso de modernización del puerto de Chimbote, motivado por el boom pesquero, hacía allí llegan miles de inmigrantes andinos atraídos por la oportunidad de ganarse la vida en una pujante urbe industrial, y al mismo tiempo asimilarse a la llamada «modernidad», todo lo cual, según la óptica del escritor, trae consecuencias nefastas: la pérdida de la identidad cultural del hombre andino y su degeneración moral al sucumbir ante los vicios de la ciudad, en bares y burdeles. La obra consta de dos partes y un epílogo, la primera parte consta de cuatro capítulos, los únicos terminados.

La época en que está ambientado el relato es la década de 1960, es decir sincroniza con el tiempo en que fue escrito. Hay una alusión concreta a un año, 1967. El autor solo pudo escribir cuatro capítulos completos que conforman la primera parte, así como lo que llamó los «hervores» de la segunda parte, además de los diarios que intercaló a lo largo de la obra, labor que hizo entre mayo de 1968 y agosto de 1969, para poco después suicidarse disparándose un tiro en la cabeza.

En la novela los fragmentos novelescos, que narran la imposición del orden capitalista y se focalizan en Chimbote, alternan con páginas aisladas del diario personal, autobiográfico, del autor. En él se expresa la decisión de suicidarse, se narran los preparativos de ese acto terrible y se formula lo que pudiera ser el testamento de Arguedas. Paradójicamente, pese al sentido trágico que expresan los fragmentos novelescos y los diarios, en El zorro de arriba y el zorro de abajo se encuentran afirmaciones de esperanza.

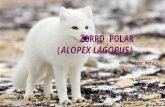

Los zorros a los que hace referencia el singular título de la obra (el de arriba y el de abajo) son personajes mitológicos tomados por el autor de unas leyendas indígenas recopilados a fines del siglo XVI o comienzos del siglo XVII por el doctrinero hispanoperuano don Francisco de Ávila en la provincia de Huarochirí. Estas leyendas

escritas en quechua fueron traducidas al castellano y editadas por el mismo Arguedas bajo el título de Dioses y hombres de Huarochirí (1966).

Resumen por capítulos[

PRIMERA PARTE]

PRIMER DIARIO

Fechado en Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968, en el primer diario el autor narra una

secuencia de su vida que desemboca en su primer intento de suicidio de 1966. Cuenta que

contrajo en la infancia una «dolencia psíquica» que hizo crisis en mayo de 1944 (tenía

entonces 33 años) y que lo dejó casi cinco años neutralizado para escribir; de esa crisis

salió, en parte, gracias a su encuentro con una prostituta, una zamba gorda que le devolvió

el amor de vivir. Pero intelectualmente, no se recuperó del todo y a lo largo de esos años

solo leyó unos cuantos libros. En abril de 1966 intentó suicidarse, porque se sentía un

«enfermo inepto», un simple espectador de los acontecimientos revolucionarios que

sacudían al mundo y no soportaba el no poder ser un participante. Pero inmediatamente

dice que si volviera a escribir recobraría la sanidad, y que para facilitar ello se enfocaría

primero en un tema que en ese momento le obsesionaba, sobre el cómo no pudo matarse,

que luego enlazaría con los motivos elegidos para una novela a la que bautiza con el

nombre de El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. En otros diarios (fechados el 11, 13, 15,

16 y 17 de mayo) rememora algunos episodios entre agradables y tormentosos de su

infancia y adolescencia, así como hace alusiones a la reciente polémica que tuvo con el

escritor argentino Julio Cortázar y a su gran amistad con el escritor mexicano Juan Rulfo.

CAPÍTULO I

Comienza narrando las acciones de Chaucato, patrón de la bolichera «Sansón I», y sus

trabajadores pesqueros, entre los que se hallan los apodados «el Mudo» y «el Violinista».

El diálogo entre estos personajes es excesivamente vulgar, con jergas e insultos

denigrantes, según el uso de los pescadores del puerto de Chimbote. Resaltan los

dicterios que recibe el Mudo por su condición de homosexual. Chaucato y sus pescadores

acarrean del mar toneladas de anchovetas que luego lo venden a las fábricas para su

conversión en harina y aceite de pescado. El dinero que ganan por este trabajo, muy

sustancioso, lo dilapidan después en los bares y prostíbulos del puerto. El burdel

emblemático de Chimbote se divide en tres secciones: el salón rosado, el salón blanco y el

corral, siendo el primero de mayor jerarquía, donde atienden prostitutas extranjeras (como

«la Argentina»), y el último el de nivel más bajo, donde se ofrecen mujeres pobres,

mayormente de origen andino y selvático. En ese ambiente ocurren grescas entre los

visitantes, peleas con las mujeres, encerronas, borracheras, sadomasoquismo, etc. Por

ejemplo, el pleito del Mudo con el gringo Maxwell, a quien amenaza degollar con un

cuchillo, y la incursión de un cabo de la guardia civil, a quien algunos revoltosos sobornan

para evitar ser apresados. Un pescador serrano, Asto, ostentosamente celebra su mejora

salarial visitando asiduamente a «la Argentina», la prostituta más cotizada del salón

rosado, por ser extranjera, blanca y rubia. En otra escena, tres prostitutas del Corral (entre

ellas la Orfa y Paula Melchora) retornan caminando a su barriada, lamentando su

situación. El capítulo finaliza mencionándose a Chaucato, quien duerme plácidamente en

un cuarto del burdel, mientras que dos prostitutas, la «Flaca» y la «China», se reparten el

pago, aunque la última reclama haber hecho sola el «trabajo».

CAPÍTULO II

Este capítulo presenta a un extravagante personaje, el loco Moncada, un zambo que

predica en calles y plazas del puerto, utilizando disfraces según la ocasión. Un ejemplo de

esas alocuciones o monólogos es el siguiente:

Miren como toreo las perversidades, las pestilencias. Yo soy lunar negro que adorna la cara, el lunar cuando está en la mejilla de la mujer buenamoza o en la frente del hombre es adorno. ¿Quién dice que no?, yo soy lunar de Dios en la tierra, ante la humanidad. Ustedes saben que la policía me ha querido llevar preso, otras veces decían que era gato con uñas largazas, de ladrón. Yo, no niego que soy gato, pero robo la amistad, el corazón Dios, así araño yo... y no es la moneda la que me hace disvariar sino mi estrella...

El loco Moncada, con una pesada cruz al hombro, recorre la ciudad, pasando por el

mercado. Al llegar a la vía del ferrocarril encuentra un gallo triturado por un vagón, que

recoge y mastica. La gente lo ve dirigirse hacia las barriadas situadas más lejos, en los

arenales. Sucedía entonces que las autoridades habían convencido a los pobladores

pobres a que enterraran a sus muertos en un nuevo cementerio habilitado en una pampa

hondonada situado al otro lado de la barriada de San Pedro. El antiguo cementerio,

situado en un médano colindante con la carretera principal, había sido cercado con un

muro y en su fachada colocada un gran arco; sería destinado en adelante para la gente

pudiente. Los pobladores de las barriadas, instados por sus líderes, organizaron entonces

una «procesión de cruces»: arrancaron las cruces de las tumbas de sus muertos (situadas

en la parte alta del viejo cementerio) y las trasladaron al nuevo cementerio, haciendo una

larga marcha. Nadie comprendía el motivo del loco Moncada para sumarse a esa

procesión; la cruz que abandona en la hondonada es recogida por el sacristán-guardián

del cementerio, que decide colocarla en lo alto del médano del cementerio. En otra

escena, Tinoco llega al barrio de La Esperanza Baja y entra en la casa de Florinda (la

hermana de Asto), a quien amenaza para que vuelva al Corral. Aparece Antolín Crispín, el

conviviente de Florinda y discute con Tinoco, quien termina por irse, volviendo al puerto.

En la parte final se describe la descarga de anchoveta de la bolichera «Sansón I» y la

visita de Asto a su hermana, luego de una dura jornada laboral.

SEGUNDO DIARIO

Fechado en el Museo de Puruchuco, Lima, el 13 de febrero de 1969, empieza diciendo

que su novela anterior, Todas las sangres, la compuso en dos etapas separadas una de

otra por varios años, y que la ha vuelto a leer después de mucho tiempo por obligación.

Confiesa también que aún no puede empezar el tercer capítulo de la presente novela,

porque no entiende a fondo lo que está pasando en Chimbote y en el mundo. Menciona

que la segunda parte de esta obra la escribió sin conocer bien Chimbote. Cuenta sobre su

estadía en la ciudad de New York, donde anduvo una semana sin descanso, por la Quinta

Avenida, la Calle 42, Greenwich Village, Harlem y Broadway, hasta que una noche tuvo

una aventura con una linda negrita a la que conquistó hablándole en quechua. Afirma que

no cree conocer bien las ciudades, a pesar de estar escribiendo sobre una de ellas.

Cuenta también que va a almorzar a un restaurante de obreros llamado «Miguel Angel»,

donde la dueña, una señora gorda y buenamoza, hace descuentos a los profesores de la

Universidad Nacional Agraria La Molina.

CAPÍTULO III

Comienza describiendo el diálogo entre el jefe de planta de la fábrica de harina de

pescado «Nautilus Fishing», don Angel Rincón Jaramillo y un visitante, don Diego, enviado

de Braschi. Don Ángel le cuenta los manejos de la industria pesquera, fríamente

calculados por Braschi y sus lugartenientes. La idea era enseñar a nadar y a pescar a los

serranos, y una vez entrenados en el oficio pagarles cientos y hasta miles de soles y como

no sabían manejar tanta plata, lo siguiente era hacerles gastar en borracheras y en putas,

y también en hacer que construyeran sus casas propias. Pero algunos serranos no caen

fácilmente en ese esquema y sobresalen por méritos propios. Don Ángel reconoce que

muchos trabajadores andinos asimilan rápidamente las técnicas de mantenimiento y

reparación de las embarcaciones, mejor incluso que los criollos. También menciona las

intrigas de los sindicalistas apristas y comunistas, y cómo después de una huelga de

trabajadores la industria aumentó el pago salarial a estos, para casi inmediatamente

devaluarse la moneda (en 1967), lo que significó que el trabajador empezara a ganar 30%

menos de lo que recibía antes de la huelga. Todo lo cual se da a entender como una

maquinación malévola de Braschi que conocía con antelación los manejos del poder de

turno. Para fines de la década ya la industria iba en declive por lo que se hizo necesario la

reducción del personal de trabajadores, pero aun así seguían llegando más serranos a

Chimbote. Don Ángel cuenta también que la última vez que Braschi estuvo en Chimbote

fue durante la entronización de San Pedro, el patrón de los pescadores, luego de lo cual se

despidió con un obsequio alucinante: sus ayudantes acarrearon cien prostitutas ante el

regocijo de los trabajadores, que armaron una orgía desenfrenada dentro de la fábrica.

Mientras continúa la conversación, don Ángel lleva a don Diego a conocer el proceso de la

producción de la harina y aceite de pescado; le muestra todas las maquinarias y le explica

su funcionamiento. Finalmente esa noche ambos van a visitar una boite donde se presenta

una nudista, apodada «La Caprichosa».

CAPÍTULO IV

Esteban de la Cruz es un inmigrante andino, que vive en una barriada con su esposa

Jesusa y sus dos pequeños hijos. Es compadre y amigo del loco Moncada. Su esposa

trabaja vendiendo papas en el mercado y él lo ayuda comprando la mercadería en Trujillo.

También se compra una máquina para remallar zapatos. En este capítulo aparece en

escena en la calle, tosiendo y expulsando esputos muy negros, que recoge en hojas de

periódico que luego guarda meticulosamente. Sucedía que en la sierra había trabajado en

la mina de carbón Cocalón y a raíz de esa experiencia tenía los pulmones llenos de polvo

de carbón. Ya en Chimbote, un día se siente mal de salud y va donde el médico, quien le

informa que tenía los días contados pues sus pulmones estaban llenos de carbón. Esteban

busca en Chimbote a sus antiguos compañeros de la mina y se entera que todos ya

habían muerto, excepto uno, quien ya agonizante le cuenta que el brujo de su pueblo le

había dicho que la única manera de curarse era botando el carbón a través de los esputos,

hasta que llegaran a pesar por lo menos siete onzas. Esteban, que ya había esputado

antes, recobra las esperanzas de vivir y es así como expulsa y recoge sus esputos para

pesarlos hasta poder llegar a la cantidad aconsejada; en el momento del relato ya había

expulsado 5 onzas. El loco Moncada lo visita y lo alienta a vencer el mal. Mientras que su

esposa Jesusa adquiere un puesto en el mercado que paga a plazos, dando como aval la

máquina de zapatería de Esteban. El capítulo finaliza con Esteban trabajando en su

máquina, muy entusiasmado, pese a que las fuerzas se le iban a medida que pasaban los

días.

TERCER DIARIO

El primer diario de esta entrega está fechado en Santiago de Chile, el 18 de mayo de

1969, y refiere su viaje a la ciudad de Arequipa y a la de Moquegua. En Arequipa estuvo

doce días, donde escribe las quince páginas finales del tercer capítulo de la novela;

menciona además a un pino gigante que ese elevaba en un patio colonial y cuya voz

afirma poder escuchar. En el diario del 20 de mayo, refiere que fue invitado por Nelson

Osorio a Valparaíso, Chile. Allí se hospeda en la casa de Nelson y en la de Pedro Lastra,

ambiente intelectual donde logra reanimarse. Concluye el capítulo IV de la novela. Asiste a

varias sesiones académicas en la Universidad de Valparaíso. Retorna al Perú. Menciona

su polémica con Julio Cortázar y alude a la visita que un día le hizo Mario Vargas Llosa.

Finalmente, en el diario del día 28 de mayo, dice que tras un segundo retorno de Chile

cree haber encontrado la «técnica» para la Segunda Parte de la obra, y asegura haber ya

escrito los tres primeros «hervores» de la misma: Chaucato con «Mantequilla», don Hilario

con «Doble Jeta» y la Decisión de Maxwell.

SEGUNDA PARTE

Comienza con el diálogo entre Chaucato y «Mantequilla». Chaucato vivía con su mujer y

sus dos hijos mellizos en un barrio residencial de Chimbote; «Mantequilla» le encuentra

recostado en su sillón, viendo latelevisión y le cuenta que Braschi pretende quitarle

su lancha, a lo que Chaucato responde que si eso ocurriera él se defendería hasta

con dinamita. El siguiente diálogo es entre «Doble Jeta» y don Hilario Caullama, ambos

pescadores de Chimbote naturales de Puno (aunque «Doble Jeta» alternaba con la

agricultura y se había comprado dos chacras pequeña en el valle del Santa que hacía

trabajar a mujeres peones que a la vez oficiaban de amantes). Similar al anterior diálogo,

«Doble Jeta» le avisa a su paisano que Braschi le iba a quitar su lancha «Moby Dick» y no

volvería a conseguir trabajo como patrón de lancha. Todo ello era represalia de Braschi

contra aquellos que se habían involucrado en los líos sindicalistas. Luego se narra la vida

de don Gregorio Bazalar, chanchero de San Pedro que llega a ser presidente de su

barriada, luego que un grupo de 200 vecinos lo eligiera en desmedro de Mansilla, el

anterior presidente, acusado de tener poca representatividad. En su casa Bazalar cría

cerdos, tarea en la que le ayudan dos mujeres jóvenes, la Juana y la Esmeralda, de

quienes la gente cree que son sus concubinas, pero él lo niega siempre, y dice que una es

su sobrina y la otra una recogida. El resto del capítulo refiere al diálogo que sostienen el

padre Cardozo, el padre Hutchinson (ambos norteamericanos), el chanchero Bazalar, el

albañil Cecilio Ramírez (estos dos representantes de las barriadas) y el gringo Maxwell.

Cada uno de ellos habla sobre la vida cotidiana de trabajo, sus familias, las penurias

económicas de los que viven en las barriadas de Chimbote. El padre Cardozo era el

sacerdote principal de todas las barriadas, y era conocedor de la vida de subsistencia de

sus pobladores, además había estado en Cuzco, Puno y otros lugares en donde venían

muchos inmigrantes. El diálogo se desarrolla en la residencia de curas del barrio de La

Esperanza, en la oficina del padre Cardozo, donde había dos láminas grandes que

representaban una a Cristo y otra al Che Guevara, y sobre este último gira en parte la

conversación pues en el fondo todos ellos eran simpatizantes de la revolución.

¿ÚLTIMO DIARIO?

Está conformado por trozos seleccionados y corregidos en Lima, el 28 de octubre. El

primero está fechado en Santiago de Chile, el 20 de agosto de 1969. Aquí el escritor

anuncia que no podrá culminar la novela y hace un breve repaso sobre los personajes de

la obra, contando cómo habría sido la suerte final de cada uno de ellos. Luego de decir

que ha luchado inútilmente contra la muerte, anuncia su inminente partida:

Despidan en mi un tiempo del Perú, cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, en la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir, feliz, todas las patrias.

Por último en el diario del 22 de octubre, el autor hace alusión al balazo que acabaría con

su vida. Un mes después el escritor se disparó un tiro en la cabeza. Se puede decir que

esta obra José María Arguedas la terminó con su vida.

EPÍLOGO

Es una carta dirigida por el autor a don Gonzalo Losada, el editor de Buenos Aires, y está

fechada en Santiago de Chile, el 29 de agosto de 1969. Trata sobre las últimas

disposiciones sobre la publicación de la obra, la que consiente pese a estar inconclusa;

uno de sus pedidos es que se inserte como prólogo el discurso que pronunció cuando

ganó el premio Inca Garcilaso de la Vega (el famoso discurso donde dice «No soy un

aculturado»), último deseo que no fue cumplido por los editores de la obra.

Análisis

En la novela los fragmentos novelescos, que narran la imposición del orden capitalista y se

focalizan en Chimbote, alternan con páginas aisladas del diario personal, autobiográfico,

del autor. En él se expresa la decisión de suicidarse, se narran los preparativos de ese

acto terrible y se formula lo que pudiera ser el testamento de Arguedas. Sería demasiado

parcial interpretar la efectiva realización de ese hecho atroz fuera de sus

condicionamientos psicológicos íntimos, pero, respetando su inmancillable intimidad, es

evidente que en cierto sentido la decisión del suicidio es correlativa a la comprobación de

que el mundo no será como se soñó en Todas las sangres. Para José María Arguedas la

vida era un acto de participación en el proceso histórico y la historia un camino de

perfección; por esto, cuando comprueba que es imposible participar en el caos y que la

historia desobedece a los imperativos morales del hombre, decide quitarse la vida. No es

capaz de existir en un mundo que niega lo mejor del hombre. Paradójicamente, pese al

sentido trágico que expresan los fragmentos novelescos y los diarios, en El zorro de arriba

y el zorro de abajo se encuentran afirmaciones de esperanza.

Arguedas imagina que su frustración corresponde al límite de un mundo y que

inmediatamente detrás se construye la realidad tal como él la deseaba. Es sólo un acto de

fe.5

MensajeLa obra es un fresco elocuente y crudo de las consecuencias negativas que conlleva la

modernidad y el desmedido afán de lucro. El indio inmigrante, al llegar a la ciudad,

sucumbe a la presión del entorno y va perdiendo paulatinamente su identidad cultural; sus

hijos se «acriollan» y adquieren otras costumbres; pero tal vez lo más grave sea la

degeneración moral del hombre andino que cae en los vicios urbanos cuyos santuarios

son los bares y burdeles del puerto. De otro lado, la industrialización, símbolo por

antonomasia de la modernidad, tiene consecuencias catastróficas en el medio ambiente: la

pesca indiscriminada y la contaminación que producen las fábricas disloca el equilibrio

natural; por ejemplo las aves marinas agonizan tristemente de inanición al perder su

alimento que es absorbido por el monstruo llamado industria pesquera.

Los alcatraces o cochos deambulan desesperadamente por el puerto, buscando alimento

en los basurales y son víctimas fáciles de los hombres y los perros. Una humareda densa

se eleva desde las chimeneas de las fábricas y las fundiciones, y un hedor domina toda la

ciudad, todo lo cual da el marco conveniente a una ciudad caída en la degeneración física

y moral.

.