Cargnel_Stieffel_SIG_social

Transcript of Cargnel_Stieffel_SIG_social

1

CÓMO HACER UN ESTUDIO REGIONAL UTILIZANDO HERRAMIENTAS SIG ¿QUÉ SE NECESITA? ¿QUÉ SE PRETENDE? Marta L. Stiefel, Griselda E. Carñel, Chiara E. Crotti Proyecto Cambio Climático y Sumideros de Carbono Centro de Investigación, Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental

INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos que persigue el CIOMTA está el de “contribuir a la generación de condiciones para la superación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la po-blación rural del Centro Norte-Noreste de la República Argentina…”. En este sentido se enmarca el presente trabajo que tiene como finalidad generar una metodología de re-gionalización socio-económica utilizando la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Conocer el territorio a través de los elementos físicos y humanos que conforman los es-tilos de desarrollo, permite un diagnóstico de la situación y esclarece al momento de la generación de planes de gestión. Entonces, entender la dinámica de la estructura urba-no-rural de una región, significará comprender y explicar los procesos de desarrollo ocu-rridos. A su vez, coincidiendo con Gómez Piñeiro (1999) sabemos que “el sistema territorial reúne a todos los elementos y procesos existentes en el territorio, el que se puede des-componer en subsistemas, entre ellos: medio físico, población, asentamientos, conexio-nes o infraestructuras y actividades”. Por eso en la tarea de identificar los rasgos y los diversos subsistemas existentes, en ver la distribución territorial y el comportamiento de los distintos elementos y factores geográficos que se vinculan a la actividad humana, es que pensamos que un SIG se presenta como la herramienta más efectiva. El estudio de las estructuras socioeconómicas en un territorio, las relaciones entre lo urbano y lo rural, así como los enlaces históricos culturales entre los habitantes, son temas insoslayables al momento de hablar de desarrollo regional. Es más, sabemos que la disposición y disponibilidad de recursos tales como redes de comunicación, cen-tros de asistencia sanitaria y ofertas educativas amplias, potencian el crecimiento y de-sarrollo de una región. De ahí que, si se quiere promover el desarrollo se hace necesario implementar un sis-tema dinámico que permita conocer el punto de partida, es decir, generar un diagnósti-co real de la situación, de la movilidad de su población, de la calidad de vida, del impac-to que las actividades productivas tienen en sus recursos naturales e incluso de la co-hesión social imperante. En esta línea, la sistematización de la información territorial, social y productiva, en un ambiente SIG, facilitará el análisis de la dinámica de los procesos y de la distribución de los elementos y factores geográficos, económicos y sociales.

2

MATERIALES Y PAUTAS METODOLÓGICAS En la primera instancia del trabajo surgieron preguntas tales como ¿qué se pretende? y ¿cómo lograrlo? En cuanto a “qué se pretende” lo resumimos como sigue: Conocer el comportamiento de la estructura urbano-rural de una región; Categorizar los centros urbanos; Conocer la infraestructura de comunicación; Determinar las áreas de influencia de los centros urbanos; Zonificar la región según el poblamiento; Zonificar la región según el nivel educativo, sanitario y de pobreza; Zonificar la situación social a partir del uso y cobertura del suelo, e Identificar desequilibrios territoriales

Y el “cómo lograrlo” nos llevó inevitablemente a pensar que la sistematización de la información territorial, social y productiva disponible de la región en estudio, y su mode-lado en un SIG era la manera más ágil, además de ofrecer el dinamismo que requieren los estudios de este tipo. En esta línea, las actividades se programaron de tal forma de lograr lo pretendido: Recopilar y sistematizar los datos territoriales, sociales y productivos existentes; Definir y determinar los conceptos a considerar como base en los estudios; Determinar el nivel espacial para los análisis; Elegir los indicadores socio-económicos a aplicar; Seleccionar las medidas de análisis espacial; Definir las funciones SIG a utilizar; Generar las bases de datos; Generar cartografía temática; y Realizar análisis y obtener resultados.

Cartográficamente se decidió trabajar en sistema oficial POSGAR94 (Posicionamiento Geodésico Argentino 1994), marco de referencia global WGS84, en proyección plana de Gauss-Krüger, Faja 5. A su vez, los software SIG utilizados son Idrisi Kilimandjaro1 y Arc GIS 82, como planilla de cálculo MsExcel 2000 3 y como Base de Datos MsAc-cess 20004. Los datos multitemporales y oficiales son fundamentales en cuanto que la interconexión de las estructuras territoriales, la distribución de los recursos naturales y los procesos productivos, con los datos poblacionales, nos permitirán un análisis de la situación so-cial y productiva de la región.

1 Clarrk Labs 2 ESRI 3 Microsoft 4 Microsoft

3

“…cómo lograrlo?

Recopilar y sistematizar los datos territoriales, sociales y productivos existentes.

Tabla 1. Datos recopilados.

TIPO FUENTE Espacial

División política del territorio: departamentos SIG250 - IGM5

Localización de centros urbanos, parajes, caseríos SIG250 - IGM Ocupación de suelo SIG250 - IGM Ocupación de suelo a marzo 2004 CIOMTA Variables climáticas CIOMTA Red vial SIG250 - IGM Red ferroviaria SIG250 - IGM Hidrografía SIG250 - IGM Suelos INTA 6

Imágenes satelitales CONAE 7

Alfanumérica 1 - Departamento Nombre, Nombre de la Ciudad cabecera, Superficie SIG250 - IGM Población Población total, Variación intercensal, Densidad de po-blación (hab / km2), Población con NBI, % de alfabe-tismo, nivel de instrucción, fuente del agua para beber, provisión de agua en la vivienda, población económi-camente activa, población ocupada, entre otros.

Censo de Población, Hogares y Vi-vienda – INDEC8

1991, 2001

Población urbana, Población rural CIOMTA Población indígena Encuesta de Pueblos indígenas -

INDEC Actividad agropecuaria: cantidad de empresas agrope-cuarias (EAP), tipo de EAP, extensión, tenencia, activi-dad, entre otros.

Censo Agropecuario - INDEC

Red vial Clase (ruta, camino, senda), tipo (de tierra, pavimento), jurisdicción (nacional, provincial, vecinal)

SIG250 - IGM

Velocidad de recorrido Diagnóstico de la Situación Habita-cional – República Argentina 9

Tiempo de recorrido CIOMTA 2 - Localidades – Centros urbanos Nombre Población total, Variación intercensal Censo de Población, Hogares y Vi-

vienda –INDEC. 1991, 2001 Jerarquía según tamaño Diagnóstico de la Situación Habita-

cional Accesibilidad en tiempo Diagnóstico de la Situación Habita-

cional

El primer paso fue la recopilación y sistematización de los datos, contándose con los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda de los años 1991 y 2001, En-cuesta complementaria de Pueblos Indígenas año 2001, Censo Nacional Agropecuario año 2002, Censo Nacional Económico año 2004 (todos del Instituto Nacional de Esta-dísticas y Censos - INDEC), con datos vectoriales territoriales del Instituto Geográfico Militar (IGM) y con datos propios generados en el proyecto (Tabla 1).

Definir y determinar los conceptos a considerar como base en los estudios

En los análisis demográficos y sociales de la población, considerando ésta tanto como recurso, sujeto y objeto territorial, se toman los conceptos de las fuentes de información (en la mayoría de los casos es INDEC), donde: Población urbana comprende a la población agrupada en localidades de 2.000 y más habitantes; Población rural es la población agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes más los habitantes dispersos en campo abierto. Localidades (definición técnica de Localidad adoptada para el Censo de 2001), una localidad se define como porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edifi-cios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemente, una localidad se define como concentración espacial de edificios conectados entre sí por calles. Es idea central de esta definición la proximidad entre edificios, estén o no destinados a vivienda: dentro de un área que responde a la definición sólo se admiten, además de cables, discontinuidades de edificación menores (tierras intersticiales no edificadas, co-rrientes estrechas de agua, espacios verdes, etc.) Esta área queda delimitada mediante una envolvente. A partir de la zona reconocidamente céntrica de una determinada loca-lidad, la envolvente llega en cualquier dirección hasta donde la continuidad de edifica-ción se interrumpe por largo trecho. Para delinear la envolvente es indiferente que la edificación se extienda en forma regular (sobre un trazado catastral amanzanado) o en forma caótica (viviendas precarias en terrenos invadidos, edificación salpicada sobre la-deras montañosas o a lo largo de rutas, etc.). Población indígena La población que se reconoce perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena. Hogares donde a la fecha del Censo 2001 al menos uno de sus miembros declaró ser perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena. Sexo: refiere a la condición de “varón” o “mujer” del censado. Edad: años cumplidos a la fecha de referencia del censo.

Características educativas de la población

Condición de alfabetismo: se considera alfabetizada a la persona que sabe leer y es-cribir en cualquier idioma. Asistencia escolar actual (Asiste): se refiere a la concurrencia actual a un estableci-miento reconocido del sistema de la enseñanza formal, es decir la educación cuya es-tructura y contenidos están organizados secuencialmente en los cuatro niveles de en-señanza: Inicial, Educación General Básica o Primario, Polimodal o Medio, y Superior (universitario o no universitario). Comprende a los establecimientos del sector estatal o privado. 4

5

Asistencia escolar en el pasado (Asistió): es la concurrencia anterior (no asiste ac-tualmente pero asistió) a un establecimiento reconocido del sistema de enseñanza for-mal. Máximo nivel de instrucción alcanzado: se refiere al último nivel que cursó el censa-do (lo hubiera completado o no), en Argentina o en el exterior. Los niveles y grados son exactamente iguales a los niveles y grados enunciados para la asistencia actual. La asistencia pasada al nivel de posgrado se considera como asistencia pasada al nivel terciario no universitario (superior no universitario) o universitario. Último grado o año aprobado: es el grado o año más alto que aprobó la persona cen-sada que no asiste al momento de realizarse el censo, pero que asistió en el pasado a un establecimiento reconocido del sistema de enseñanza formal.

Características económicas de la población

Condición de Actividad Económica: define la situación en que se encuentran las per-sonas de 14 años o más con respecto a su participación o no en la actividad económi-ca. Distingue básicamente dos situaciones: actividad e inactividad económica. Población económicamente activa: comprende a la población de 14 o más años que, en el período de referencia adoptado por el censo, estuvo: - Ocupada: población que durante por lo menos una hora en la semana anterior a la fe-cha de referencia del censo desarrolló cualquier actividad (paga o no) que genera bie-nes o servicios para el “mercado”. Incluye a quienes realizaron tareas regulares de ayu-da en la actividad de un familiar, reciban o no una remuneración por ello y a quienes se hallaron en uso de licencia por cualquier motivo. Se excluye de la actividad económica los trabajos voluntarios o comunitarios que no son retribuidos de ninguna manera. - Desocupada: es la población que no hallándose en ninguna de las situaciones des-criptas, desarrolló, durante las cuatro semanas anteriores al día del censo, acciones tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad empresaria (tales como responder o publicar avisos en los diarios u otros medios solicitando empleo, re-gistrarse en bolsas de trabajo, buscar recursos financieros o materiales para establecer una empresa, solicitar permisos y licencias para iniciar una actividad laboral, etcétera).

Sólo busca trabajo: población que está desocupada y no asiste a un estableci-miento educacional ni percibe jubilación o pensión. Busca trabajo y estudia: población que está desocupada y asiste a un estable-cimiento educacional (no percibe jubilación o pensión). Busca trabajo y es jubilado/a: población que está desocupada y percibe jubila-ción o pensión (independientemente si asiste o no a un establecimiento educa-cional).

Población no económicamente activa: comprende a la población de 14 y más años no incluidas en la población económicamente activa.

Características en cobertura de salud de la población

Cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual: Admite dos tipos de prestación no excluyentes: - Obra social: se refiere a la cobertura de salud que obtienen los trabajadores y sus familiares mediante afiliación obligatoria o a la cobertura legal que reciben las personas jubiladas o pensionadas. Toda cobertura en salud que dependa total o parcialmente de los descuentos que por ley se le realizan a los trabajadores, se considera como afilia-ción a una obra social. Por lo tanto, siempre que al trabajador le efectúen descuentos para la obra social se considera que está afiliado a una obra social, independientemente

6

de si además realiza un aporte voluntario para pagar la obra social o si el descuento es derivado a un plan de salud privado o mutual. - Plan de salud privado o mutual: es un sistema de salud caracterizado por la ad-hesión voluntaria y el pago del servicio por parte del beneficiario en su totalidad. Se ex-cluyen los servicios de emergencias médicas.

Indicadores sociales de la población

Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utili-zada en “La pobreza en la Argentina” (INDEC, 1984), como los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: - Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto. - Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inqui-linato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento y rancho). - Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete. - Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela. - Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria. PMH – Índice de privación material de los hogares La variable IPMH identifica a los hogares según su situación respecto a la privación ma-terial considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. La metodología de medición de la privación a partir de datos censales está compuesta por una variable para identificar las situaciones de carencia (IPMH) y tres medidas para caracterizar la privación material.

Indicadores de servicios de los hogares.

Hogares: Se entiende por hogares a los grupos de personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Se excluyen las instituciones colectivas donde las personas viven bajo un régimen no familiar. Jefe de Hogar, Jefe o jefa: es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar. Hogares urbanos: comprende a los hogares en localidades de 2000 y más habitantes. Hogares rurales: comprende a los hogares agrupados en localidades de menos de 2000 habitantes y a los hogares dispersos en campo abierto. Procedencia del agua: fuente y sistema de abastecimiento del agua que el hogar utili-za para beber y cocinar. En caso de abastecerse con más de una fuente, se considera la fuente que predomina en el uso cotidiano del hogar. Puede ser: - De red pública (agua corriente): el hogar se abastece de agua por un sistema de captación, tratamiento y distribución de agua mediante una red de tuberías comunal sometida a inspección y control por las autoridades públicas. El sistema puede estar a cargo de un organismo público, cooperativa o empresa privada. - De perforación con bomba a motor: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las capas subterráneas profundas, a través de un medio mecánico de elevación con motor.

7

- De perforación con bomba manual: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las capas subterráneas profundas, a través de un medio mecánico de elevación manual. - De pozo con bomba: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las capas subterráneas superficiales a través de un medio mecánico de elevación (que puede ser manual o a motor). - De pozo sin bomba: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que consiste en la extracción del agua de las capas subterráneas superficiales a través de un balde o similar (sin utilizar medios mecánicos de elevación). - De agua de lluvia: el hogar se abastece de agua acumulando el agua de lluvia en un recipiente. - De transporte por cisterna: el hogar se abastece del agua que provee un camión tanque, un tren aguatero, etcétera. - De río, canal, arroyo: el hogar se abastece de agua directamente de ríos, canales o arroyos. Casa: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o co-rredores de uso común) construida originalmente para que habiten personas. Viviendas precarias y deficitarias. La precariedad toma en consideración ciertas deficiencias por carencias constructivas o de servicios, según los tipos de viviendas existentes. Los tipos de viviendas que se dis-tinguen son: vivienda individual, departamento, inquilinato, rancho, casilla, otro. Las viviendas individuales se discriminan en los siguientes subtipos, según la calidad de los materiales: casa “A”, de buena calidad y casa “B” que no reúne una o más de las si-guientes condiciones: 1) provisión de agua por cañería dentro de la vivienda 2) inodoro con descarga de agua 3) piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo). A partir de estos criterios, la categoría de vivienda precaria o vivienda deficitaria por precariedad incluye a las casas "B", conformadas por inquilinatos, ranchos, casillas y otro. Se consi-deran buenas viviendas a las casas "A" y los departamentos.

Indicadores económicos de la población

Locales – Censo Nacional Económico. El local es la unidad de observación o indaga-ción. El mismo es definido como todo espacio físico aislado o separado de otros, que fue originalmente construido para que una empresa desarrolle actividades económicas; o que, no habiendo sido construido con ese fin, es utilizado para el desarrollo de activi-dades económicas durante el operativo censal. Entre los locales se distinguen dos tipos: puestos fijos y puestos semifijos. Los puestos fijos son aquellos que tienen estructura no desmontable porque se encuentran adheri-dos al piso y por tanto su actividad económica se realiza en el mismo espacio físico. En cambio, los puestos semifijos son aquellos que tienen estructura desmontable porque no se encuentran adheridos al piso pero la actividad económica que desarrollan se rea-liza en el mismo espacio físico al menos una vez a la semana. Explotación agropecuaria – EAP. Unidad de organización de la producción que pro-duce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; tiene una direc-ción ejercida por el productor que asume la gestión y los riesgos de la actividad produc-tiva, con una superficie no menor a 500 m2, integrada por una o varias parcelas ubica-das dentro de los límites de una misma provincia; utiliza en todas las parcelas algunos de los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra.

8

Se relevan todas y cada una de las explotaciones agropecuarias del territorio nacional, distinguiéndose aquellas que poseen límites definidos respecto de las que no los po-seen. EAP sin límites definidos: son explotaciones que se caracterizan por tener límites im-precisos o carecer de ellos. En ellas, por diversos motivos, no están delimitadas las parcelas que la integran y por lo general forman parte de una unidad mayor. Régimen de tenencia: es la relación jurídica que adopta el productor y la tierra. - Aparcería. Es el contrato verbal o escrito por el cual se adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago de una proporción o porcentaje de la producción, siempre que su duración no sea menor a tres años. - Arrendamiento. Es el contrato verbal o escrito en virtud del cual se adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago de una determinada cantidad de dinero, siempre que su duración no sea menor a tres años. - Contrato accidental. Es aquel por el cual se adquiere el uso y goce de un predio por un tiempo limitado (no más de dos años), acorde con la actividad productiva. Según la ley, el contrato accidental se establece por un máximo de dos cosechas, es decir, por menos de dos años, y puede ser renovado. - Ocupación. Es el uso de la tierra con carácter precario, es decir, que no existe título ni contrato escrito que avale la tenencia. Puede ser: con permiso del propietario, lo cual supone algún tipo de pago o compensación; o de hecho, sin permiso del propietario. - Propiedad. Es la situación de tenencia existente cuando se posee un título válido de dominio sobre la tierra o se ejerce la plena posesión, aun cuando no se hayan obtenido los instrumentos legales definitivos. - Sucesión indivisa. Es la situación en que la propiedad de la tierra, correspondiente a más de una persona (generalmente parientes entre sí), por algún motivo no puede ser dividida legalmente, o no lo ha sido todavía. - Comunidad indígena. Se aplica esta denominación cuando por un instrumento legal (ley, decreto, etc.) se le reconoce como propiedad a una comunidad indígena una de-terminada extensión de tierras. Por comunidad indígena se entiende un conjunto de familias que se reconocen como in-tegrantes de ella por ser los descendientes de los pobladores aborígenes en la época de la conquista o de la colonización, es decir que los miembros de esa comunidad son indígenas o indios o familiares de los mismos. La adjudicación de la tierra a los inte-grantes del grupo puede ser comunitaria o individual. - Parques nacionales. Son áreas que por su belleza, riqueza de flora y fauna, o interés científico, se conservan sin más alteraciones que las imprescindibles par asegurar su preservación integral. Las reservas nacionales tienen por objeto la preservación de sis-temas ecológicos de interés nacional. En ellas los servicios y el desarrollo de los asen-tamientos humanos, son aprobados y realizados en la medida en que sean compatibles con su finalidad primordial. Tanto en los parques como en las reservas hay lugares ocupados por productores que ejercen diversas formas de tenencia, con explotaciones permanentes en algunos casos y estacionales en otros. Es usual que estas explotaciones carezcan de límites definidos. - Otras tierras fiscales. Tierras de propiedad del fisco que no están declaradas como Parque o Reserva forestal. - Tierras privadas. Pueden darse casos de tierras privadas ocupadas total o parcial-mente por productores cuyas explotaciones no están claramente delimitadas en su in-terior. Fuente de la energía eléctrica utilizada en la EAP: electrificación rural, grupo electró-geno, eólica, hídrica, solar, otras

9

Productor agropecuario: persona física o jurídica que en calidad de propietario, arren-datario, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económi-co de la EAP.

Uso actual del suelo – ocupación del suelo: es una zonificación que determina unidades espaciales resultantes de la interacción del hombre y el medio natural; los lí-mites encierran características homogéneas. Su análisis, con la integración de informa-ción de variables demográficas, sociales y económicas, posibilita otra mirada de la rea-lidad. En este trabajo se usó el mapa de uso de suelo al 2004 generado en el CIOMTA.

Tabla 3. Categorías Cartográficas (Mapa de uso de suelo -2004, CIOMTA). Nivel 1 Nivel 2 Identificador Color SUPERFICIES ARTIFICIALES ZONAS URBANAS 1.1

TIERRAS DE LABOR (soja, arroz, sorgo, maíz, arado) 2.1

CULTIVOS PERMANENTES (caña de azúcar, citrus) 2.2

PRADERAS (Praderas artificiales como al-falfa, tréboles, etc.) 2.3

ZONAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS (mezcla de agricultura y ganadería, predomi-nantemente de escasa superficie)

2.4

ZONAS AGRÍCOLAS

FORESTACIÓN (implantada tipo pino, eu-caliptos) 2.5

BOSQUES (montes nativos de envergadu-ra) 3.1

ESPACIOS DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y/O HERBÁCEA (campos naturas o naturalizados, montes ba-jos, abiertos o renovales)

3.2

ESPACIOS ABIERTOS CON POCA O SIN VEGETACIÓN (salinas) 3.3

ZONAS FORESTA-LES, CON VEGE-TACIÓN NATURAL Y ESPACIOS ABIERTOS

AGRICULTURA EN BOSQUES 3.4 ZONAS HÚMEDAS CONTINENTALES (bajos, esteros, pantanales) 4.1

ZONAS HÚMEDAS ZONAS HÚMEDAS LITORALES (delta, islas) 4.2

SUPERFICIES DE AGUAS

AGUAS CONTINENTALES (ríos, lagu-nas, embalses) 5.1

Este fue confeccionado a partir de trabajo de campo (realizado entre enero-marzo de 2004) e imágenes del satélite SAC-C. Las categorías que componen este mapa fueron adaptadas de la clasificación utilizada por el programa CORINE Land Cover de la Unión Europea. De ésta se tomaron los dos primeros niveles que corresponden a mapas de relevamiento en escala regional, debido a que las categorías finales que componen el mapa fueron producto de clasificación digital de imágenes cuya resolución espacial es de 175x175 metros, es decir registran información de reflectancia en un “píxel” de aproximadamente 3 hectáreas. El mapa resultante es la vectorización del agrupamiento de las clases espectrales obtenidas con el procesamiento digital y las categorías se describen en la Tabla 3.

10

Determinar el nivel espacial para los análisis.

Siguiendo con la idea de trabajar con las estructuras presentes en el territorio, y los ma-teriales recopilados al efecto, vimos que la menor unidad areal de datos disponibles pú-blicamente para la zona de estudio es la de “departamento”. Esta figura espacial se en-cuentra tanto en los datos censales del INDEC como en los atlas de instituciones como IGM, INTA u organismos provinciales. En este último caso es factible encontrar datos en una división espacial más detallada, pero que no siempre están disponibles a usua-rios externos. En el caso específico de la espacialización de los datos de los censos nacionales de población, hogares y vivienda, censos agropecuarios, censos económicos, encuesta in-dígena, se utilizó la división político-administrativa por Departamento y Municipios. El uso de unidades político-administrativas presenta algunos inconvenientes, por ejem-plo, “...los agrupamientos políticos no coinciden con las diferenciaciones y las organi-zaciones económicas” (Boudeville –1976; 21), y por ende se encuentran dentro de es-tas unidades, territorios generalmente muy heterogéneos. De todas formas, es inevita-ble la consideración de las unidades políticas, ya que así está desagregada la informa-ción estadística espacial.

Grilla

Con la idea de salir de la rigidez de las unidades administrativas, yendo a una espacia-lización en unidades de territorio menores que nos permiten hacer otro tipo de opera-ciones (específicamente las que hacen a los cálculos de densidad poblacional, delimita-ción de áreas homogéneas, de distancia y jerarquización, entre otros), se generó una grilla o representación continua de celdas cuadradas. Cada celda lleva el valor de la variable en tratamiento, ya sea población, uso de suelo, temperatura. Esta estructura responde al modelo de representación de datos denomi-nado raster. Somos concientes de que, aunque salimos de la estructura de las unidades políticas, llevamos un error en esta desagregación espacial al transferir a cada celda los valores promedios (media) obtenidos en la unidad político -administrativa. Con el objeto de posibilitar la integración de los datos producidos en este trabajo al Sis-tema Integrado CIOMTA (SIC), la grilla se generó con celdas cuadradas de 1 km2. El tamaño de las celdas se determina según lo conveniente para cada trabajo, conside-rando entre otros parámetros: la variable a estudiar y la extensión de la zona de estudio. En el caso de la espacialización referida a los subsistemas de conexiones e infraestruc-tura y asentamiento se utilizan representaciones puntuales y lineales, a las que se le suman los datos atributivos. Así es que en la espacialización de las redes (infraestructu-ras) de comunicación, tanto vial como ferroviaria, se utiliza la representación lineal, donde se califica cada tramo de acuerdo a las variables definidas. De la misma manera se trata la espacialización de la red hidrográfica. En el caso de los asentamientos po-blacionales (localidades) la representación vectorial está dada por el punto.

11

Elección de los Índices e Indicadores a aplicar.

Un indicador es una información construida con base en datos existentes sobre alguna realidad que puede ser medida cuantitativamente. Su papel es hacer evidente algún rasgo de esa realidad, como resultado de la relación entre dos o más datos, que permi-ten cuantificar una situación determinada.

Todo indicador, por la elaboración de la que resulta, muestra ("indica") el estado particu-lar de una variable, dando una visión sintética y aportando conocimiento sustantivo (“Sistema Básico de Indicadores Municipales” - SIBIM)

Las variables sociales y económicas de la población, así como otros indicadores e índi-ces que se tratan en el trabajo, se describen a continuación: Población Cantidad de población, según la unidad de análisis territorial. Densidad de población, como la cantidad de habitantes por unidad de superficie. Estratificación etaria y de género de la población. Dinámica intercensal mediante la comparación de los censos decádicos, según la uni-

dad de análisis. Dinámica de la población urbana y rural, tanto dispersa como agrupada.

Población – Salud y Previsión social por unidad areal. Total, porcentaje y variación areal de población con y sin cobertura por obra social y/o

plan de salud privado o mutual, según la unidad de análisis. Población – Educación por unidad areal. Población según alfabetismo: Total, porcentaje y variación areal. Estrato etario 10-14 años que nunca asistió a la escuela. Estrato etario 6 a 12 años que no asiste a la escuela. Productores de las EAP – Nivel de instrucción

Población – Características económicas por unidad areal. Total de Población económicamente activa. Total y porcentaje de población ocupada y desocupada. Estrato etario de 15 a 19 años que no estudia ni trabaja, total y porcentaje. Total y porcentaje de Jefes de hogar desocupados con al menos un hijo menor de 18

años. Total de las EAP según rango: menores a 50 ha, de 50-100 ha, de 100-500 ha, de

500-2.000 ha y más de 2.000 ha. Total y porcentaje de EAP según tenencia, en las categorías de: propiedad, arrenda-

miento, aparcería, contrato y ocupación. Total y porcentaje de EAP según jurisdicción privada o fiscal. EAP - Superficie según uso Total de EAP según fuente de energía utilizada Cantidad de Locales por actividad económica.

Hogares –Condiciones sanitarias y Servicios por unidad areal. Total y porcentaje de Hogares según la procedencia del agua para beber y cocinar:

red pública, pozos, agua de lluvia, transporte y cisterna y río ó arroyo. Porcentaje de Hogares en viviendas sin cañería de agua dentro de ella.

Total y porcentaje de Hogares por presencia de servicios: agua de red, cloaca, ener-gía eléctrica de red, gas de red, alumbrado público, pavimento, recolección de residuos, transporte público y teléfono público. Hogares – Tipos de vivienda y Hacinamiento. Porcentaje de Hogares con hacinamiento por cuarto. Porcentaje de Hogares con privación material según el IPMH Porcentaje de Población en viviendas deficitarias.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Total y porcentaje de Población con NBI Total y porcentaje de Hogares con NBI.

Seleccionar las medidas de análisis espacial.

El sistema de asentamientos, que forma parte de la estructura territorial, está consti-tuido, según Gómez Orea (1994), por los núcleos de población y los canales o infraes-tructuras de transporte y comunicación, a través de los que se relacionan. A los efectos de su análisis, se toman tres aspectos fundamentales: poblamiento, sistema de infraes-tructuras y flujos de relación.

Análisis de la densidad y distribución del poblamiento.

El análisis de la densidad y distribución del poblamiento se realiza mediante la elabora-ción de índices estadísticos. a) medidas espaciales de la tendencia central. Detectan en qué medida la distribu-ción de los asentamientos en el espacio se organiza en torno a un punto central y cómo éste puede desplazarse a lo largo del tiempo según las corrientes migratorias. Centro de gravedad - Media. Se calcula a través de las medias de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) x é y de los núcleos mediante la siguiente fórmula: _ ∑ x _ ∑ y i i

X = --------------- Y = --------------- n n

Donde: yi es la latitud da cada centro urbano xi es la longitud de cada centro urbano n es el número de centros urbanos considerados en el territorio El inconveniente de este indicador muy simple, es que otorga igual peso específico a cada núcleo, sin considerar su tamaño. Para subsanar este problema se recurrió a la ponderación de las coordenadas median-te el peso demográfico de cada núcleo, obteniendo el:

12

Centro de gravedad ponderado, cuya fórmula es:

x

13

Donde: P es Población total (suma de todas las Localidades) pi es Población de cada localidad, correspondiente a cada par de coordenadas. Yi es latitud de cada localidad Xi es longitud de cada localidad Yp es latitud del centro de gravedad Xp es longitud del centro de gravedad La utilidad de este indicador es relevante en los análisis diacrónicos, pues registra las variaciones demográficas a través del tiempo y permite buenas comparaciones.

Análisis de infraestructuras.

Los objetivos son: medir los efectos de las comunicaciones como elemento estructura-dor del territorio, y determinar su influencia en los procesos de desarrollo del mismo. Para el logro de los objetivos se enfocan tres aspectos: tipologías, jerarquías y estado (nivel de servicios). Tabla 4. Red vial: jerarquización

Velocidad circulación

Tipo

Clase

Jurisdicción

Transitabilidad

km / hora m / minutoAUTOPISTA pavimentado NACIONAL PERMANENTE 90 1500.0

PROVINCIAL PERMANENTE 50 833.3 consolidado VECINAL PERMANENTE 50 833.3

CAMINO

de tierra VECINAL TEMPORARIO 25 416.6HUELLA de tierra VECINAL TEMPORARIO 25 416.6

PROVINCIAL PERMANENTE 50 833.3 de tierra NACIONAL PERMANENTE 50 833.3

PROVINCIAL PERMANENTE 80 1333.3

RUTA

pavimentado NACIONAL PERMANENTE 80 1333.3

SENDA de tierra VECINAL TEMPORARIO 25 416.6 En cuanto a tipología se consideran en este caso de estudio a) las infraestructuras de transporte: ferrocarril, autopistas, rutas, caminos, sendas y huellas y b) energéticas: re-des de distribución de energía eléctrica y de gas (Tabla 4). El estado y nivel de servicio de las infraestructuras depende de la cantidad, de la cali-dad y de la distribución espacial, lo que determina la accesibilidad al sistema de asen-tamientos, a la estructura productiva y a los recursos naturales.

_ ∑ xi pi _ ∑ yi x p i X = ------------------- Y = --------------- p p P P

En la Tabla 3 se muestra la jerarquización de la red vial según sus características (tipo, calzada y jurisdicción) y la respectiva asignación de velocidad de circulación y tiempo de recorrido de cada tramo (Plan Nacional de Vivienda op cit).

Para el estudio de las infraestructuras de transporte se aplicaron las siguientes Medi-das topológicas: Presencia/Ausencia, Densidad simple y Densidad según Rada. Las medidas topológicas son sencillas y consideran solamente la red de transporte o comunicaciones de la zona en estudio. Presencia / Ausencia. Es un indicador extremadamente sencillo e indica solamente si para cada unidad espacial definida existe o no una vía de comunicación. Densidad simple. Bajo el tipo densidad de malla se puede agrupar un conjunto de indi-cadores que relacionan la “cantidad” de rutas, caminos, vías de comunicación del tipo que sea, con el tamaño de la zona que atraviesan. Cuanto más densa sea la red de comunicaciones menor será la distancia media entre cada par de puntos de la zona (Ministerio de Medio Ambiente, 1996). En ambos casos se trabaja con divisiones territoriales (político-administrativas y según uso u ocupación), pudiendo así analizarse la “homogeneidad zonal” (dentro de una misma zona), la “intercomunicación” entre zonas y la comparación entre ellas. La formulación más común del índice de densidad es la siguiente:

Longitud de la red D = ------------------------------------------- (km / km2) Área de la Zona de estudio Este índice de accesibilidad como medida de la densidad de infraestructura de comuni-cación en una zona, considera en igualdad de condiciones todo tipo de vía. Densidad según Rada. A los efectos de obtener valores más cercanos a la realidad se tomó la variación formu-lada por Rada (1978), que introduce la jerarquización de las carreteras de la zona se-gún sus características, utilizando el siguiente índice: 1,5 a + b + 0,4 c

D = ------------------------------------- S

Donde: a = km de carreteras de más de 6 m de ancho y firme en buen estado 14

15

b = km de carreteras con firme en buen estado y ancho entre 4 y 6 m c = km de pistas forestales de tierra compactada o macadam y ancho superior a 4 m S = km2 de superficie de la zona de estudio

Análisis de los flujos.

Los flujos que se dan en el sistema de asentamientos dependen de la jerarquía de los núcleos y de sus áreas de influencia. La jerarquía de los núcleos determina los servi-cios que ofrecen. A los efectos de la jerarquización de los núcleos - centros urbanos, se adoptó un modelo vertical: la llamada ley o "regla tamaño-rango". Ésta es una relación sistematizada por Zipf, hecha a partir de estudios empíricos sobre la distribución de ciudades en países o regiones. Una interpretación teórica de la regla indicaría que en una región o país con un sistema de ciudades supuestamente equili-brado, existe una relación constante entre el "rango" de la ciudad y su "tamaño" (Pala-cios, 2005). Por lo general el tamaño se evalúa por la población de la ciudad, y el rango de la ciudad corresponde a su lugar en la jerarquía del sistema. La teoría de los lugares centrales, inicialmente formulada por Christaller, supone que las ciudades o lugares centrales de una región se estructuran jerárquicamente, de manera tal que las ciudades de jerarquía superior se caracterizan porque en ellas se realizan todas las funciones (tipos de actividades) de las ciudades de jerarquía inferior además de las propias de su categoría. (Palacios op. cit.) Los estratos de población considerados para la clasificación de los centros urbanos por tamaño (Tabla 5), al igual que los tiempos de accesibilidad confortable, derivan de los utilizados por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial en 1984, en su “Dia-gnóstico de la situación habitacional” (Plan Nacional de Vivienda op cit). Tabla 5. Jerarquización de los centros urbanos según tamaño

Total de habitantes Jerarquía Desde Hasta

Tiempo de acceso confortable en minutos

CR Centro Regional 100.001 1.000.000 240 CSR Centro Sub Regional 50.001 100.000 120 CZ Centro Zonal 20.001 50.000 60 CSZ Centro Sub Zonal 10.001 20.000 30 CL Centro Local 5.001 10.000 El área de influencia (o de servicio) de un centro urbano se define por un nivel adecua-do de accesibilidad a los servicios que presta; la accesibilidad es medida en tiempo de traslado desde otros puntos del territorio. Los núcleos que generan un área de influencia, de servicio o de confort son los dotados de servicios no locales, es decir, que además de atender a sus habitantes atienden a usuarios residentes en otras zonas, tanto urbanas como rurales donde no existen los servicios o existen en un nivel de menor prestación. Se consideran entonces los Cen-

16

tros Regionales (CR), Centros SubRegionales (CSR), Centros Zonales (CZ) y Centros SubZonales (CSZ).

Niveles de confort.

Para este análisis hemos tomado los niveles de jerarquía de cobertura del territorio por áreas de confort, (Tabla 6)según Plan Nacional de Vivienda (op cit). Tabla 6. Niveles de confort.

Nivel de confort

Cobertura

1 Sector del territorio cubierto por las Áreas de Servicio de 3 (tres) o más Centros Regionales

2 Sector del territorio cubierto por las Áreas de Servicio de 2 (dos) o más Centros Regionales

3 Sector del territorio cubierto por el Área de Servicio de 1 (un) Centro Re-gional

4 Sector del territorio cubierto por las Áreas de Servicio de 2 (dos) o más Centros Subregionales

5 Sector del territorio cubierto por el Área de Servicio de 1 (un) Centro Sub-regional

6 Sector del territorio cubierto por el Área de Servicio de 1 (un) Centro Zo-nal

7 Sector del territorio cubierto por el Área de Servicio de 1 (un) Centro Sub-zonal

8 Sector del Territorio no cubierto por 1 (un) Centro de Jerarquía superior al de Centro Local

Definir las funciones SIG a utilizar.

Funciones con datos vectoriales. Estos procedimientos se realizaron con ArcGIS, uti-lizando también algunas extensiones necesarias para geoprocesamiento y para gene-ración de áreas de servicio.

vinculación de atributos temáticos a los archivos vectoriales para generar carto-grafía temática: join for attributes geoprocesamiento para cruzamiento, recortes, divisiones de unidades espacia-

les y unión de temas: extensión geoprocessing wizard etiquetado atributivo de temas: label obtención de la ubicación geográfica – coordenadas - de cada centro urbano cálculos de superficie, longitud, densidades, tiempos de recorrido: calculadora generación de red de accesibilidad y áreas de servicio o influencia: extensión

network analyst Funciones con datos raster. Estos procedimientos se realizaron con Idrisi Kilimajaro.

generación de grillas: conversión vectorial a raster o rasterización de vectores tratamiento de imágenes – archivos raster, operaciones de imágenes, reclasifi-

cación, extracción de valores de los píxeles: Image calculator, Mathematical ope-rators, reclass, extract cálculos de distancia euclidiana, densidades: Distance operators, Context opera-

tors, Statistics

espacialización de valores según unidades de superficie: Database query

Generar las bases de datos.

Teniendo en claro los resultados esperados, y tomando como base los datos recolecta-dos se diseñó el modelo conceptual; herramienta indispensable para la representación de los objetos del mundo real considerados y sus interrelaciones. El modelo conceptual en un entorno SIG comprende objetos geográficos, los que parti-cipan (tal como en el mundo real) con su ubicación en el territorio y sus relaciones es-paciales así como con sus características o atributos no espaciales. De esta manera los objetos geográficos considerados y modelados en el trabajo comprenden las divisio-nes político-administrativas del territorio, los centros urbanos, las redes de comunica-ción, los cursos de agua, las zonas climáticas, las áreas según ocupación del suelo, en-tre otros. Los atributos relacionados refieren a la población y sus características, calidad y transitabilidad, datos climáticos, uso u ocupación del territorio (Figura 1).

Entidades espacia-les a representar

Modelo de datos espaciales no espaciales

Datos temáticos de interés

Vinculo

Figura 1. Modelo conceptual

Seguidamente se pasó al modelo lógico y físico, decidiendo la organización y formato de los datos. Se diseñó la base de datos (BD) alfanuméricos y la base de datos espa-ciales vinculadas entre sí. La BD alfanumérica se concibe como un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados, organizados independientemente de su utilización; el modelo utilizado en este trabajo es el relacional. En la BD alfanumérica se definieron las entidades con sus atributos y relaciones. Las entidades son los objetos de interés en el modelo. En nuestro caso: - Divisiones administrativas del territorio: departamentos - Infraestructura: centros urbanos, red de comunicaciones - Rasgos geográficos: hidrografía, relieve, unidades de suelo, zonas climáticas, zonas de ocupación de suelo

17

Cada entidad se representa en una tabla, las que contienen información (Figuras 2 y 3)

- una columna por dato o atributo - una fila por instancia de la entidad (por ejemplo: un departamento)

Figura 2. Base de datos: entidades y atributos

Figura 3. Base de datos: relaciones

Las tablas se relacionan entre sí mediante sus identificadores. Los datos obtenidos de las distintas fuentes se organizaron y tabularon en planillas Ex-cel para facilitar el manejo y el control de calidad, y luego se integraron a la Base de Da-tos. La información del INDEC se descargó de la web directamente como planillas, las que se guardaron en formato Excel. En muchos casos se realizaron cálculos, los que dieron lugar a nuevos datos; éstos representaron nuevas columnas y también nuevas planillas (por ejemplo con otros niveles de agregación). Para la integración a la BD, se

18

trabajó de distintas formas, dependiendo del formato en que se encontraban los datos a incorporar; en el caso de tratarse de una planilla completa se utilizó la facilidad de im-portación; en otros casos se hizo la carga por digitación manual. La BD espacial está conformada por la representación de las ubicaciones geográficas, las formas, tamaño y relaciones de los objetos considerados; para esta representación gráfica se utilizaron los modelos vectorial y raster.

19

Figura 4. Base de datos espacial

La entidad espacial Departamento se representó en modelo vectorial, como polígono; cada departamento es un polígono y su identificador coincide con el identificador de la tabla departamentos de la BD alfanumérica. Las vinculaciones entre la BD alfanumérica y la BD espacial se establecieron mediante los identificadores de las entidades repre-sentadas (Figura 4).

Cartografía temática

Una forma fácil y rápida de ver los resultados de cualquier análisis sobre un territorio es a través de representaciones gráficas como mapas. Los mapas temáticos permiten la espacialización o distribución de alguna característica o tema en particular, (densidad de población, analfabetismo, entre otros) y los mismos se construyen a partir de la selección y consulta de los datos almacenados en el SIG. La mayoría de los programas que permiten la construcción o el manejo de un SIG, tam-bién tienen módulos específicos para la confección de mapas con las normas cartográ-ficas internacionales. Definida la variable a representar y el mapa base, es decir, las entidades geográficas sobre las que se mide la variable, se procedió en cada caso de la siguiente manera: a) la variable se obtiene de la BD alfanumérica, simplemente con una consulta donde el resultado es el Identificador de la entidad y la variable; este resultado se guarda en al-gún formato compatible con ArcGIS,

20

b) con ArcGIS se despliega el mapa base, el que tiene como atributo el identificador que trae la planilla de a) , se adiciona la tabla de a), y se establece un vínculo (join) por atri-buto. c) De esta manera ya se puede obtener el mapa temático.

RESULTADOS. APLICACIÓN EN UN AREA PILOTO: FORMOSA A modo de ejemplo práctico aplicaremos todos los análisis a la Provincia de Formosa, aclarando que todos los pasos pueden ser replicados para cualquier otra unidad de análisis.

COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA URBANO-RURAL DE UNA REGIÓN Una vez analizada la información disponible de los censos, se seleccionaron los datos de población y se organizó la Base de Datos. A partir de esta organización se obtuvie-ron resultados numéricos que se representaron mediante gráficos y mapas.

Estudio de la Población Provincial y por Departamentos

Los datos base de los censos utilizados fueron los Departamentos, su población total a 1991, al 2001 y su superficie en km2. A partir de estos datos se generaron: densidad de población 1991 y de 2001 (habitan-tes por km2), variación intercensal absoluta de población total, variación intercensal re-lativa de población total, variación intercensal de densidad de población. La clasificación de la población en urbana y rural, y su distribución en el territorio es in-formación valiosa al momento del análisis del poblamiento, por lo que se procedió a la generación de esta información agregada por departamentos, a partir de lo ofrecido por el INDEC a nivel de municipios para el censo 2001. Se generaron los siguientes datos para cada departamento correspondiente al año 2001: población urbana total, % de población urbana, población rural total, % de pobla-ción rural, población rural dispersa y población rural agrupada. Estos datos se incorporaron a la BD, así que en la tabla resultante se registran 15 cam-pos para cada uno de los departamentos. Los análisis de los datos se hicieron utilizando cálculos numéricos y consultas a la BD del SIG lo que permitió la representación gráfica y cartográfica de los temas tratados. Siendo algunos de ellos: Comparación entre datos de 1991 y 2001 de población total, densidad de población,

observación de la variación en cantidad de población y en %, disminución, aumento y rangos de variación. Comparación entre datos de 1991 y 2001 de densidad de población, observación de la

variación en densidad de población y en %, disminución, aumento y rangos de variación (Tabla 7). Comparación entre la Densidad media de la provincia y las densidades de cada de-

partamento. Comparación de la cantidad de población y su dinámica entre los distintos departa-

mentos posible zonificación.

Análisis de los datos provinciales y comparación con los valores departamentales de población urbana y rural. Comparación con datos de las provincias que componen el área de estudio y los na-

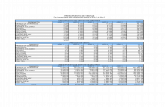

cionales. Tabla 7. Población por Departamentos

21

Figura 5. Dinámica de la población (1991 – 2001)

POBLACION

1991 2001 Diferencia 1991 - 2001

Departa- mento

Total Hab

/ km2

Total

Hab /

km2

Urbana

Rural agru-pada

Rural dis-

persa

% Rural to-

tal Pobl. Total % rural

Bermejo 10.143 0.8 12.710 1.0 2.744 1.738 8.228 9.966 78.41 2.567 25.3Formosa 159.545 25.8 210.071 33.9 200.644 4.108 5.319 9.427 4.49 50.526 31.7Laishi 13.581 3.9 16.227 4.7 9.054 2.281 4.892 7.173 44.20 2.646 19.5Matacos 8.355 1.9 12.133 2.7 10.357 0 1.776 1.776 14.64 3.778 45.2Patiño 58.472 2.4 64.830 2.6 43.627 2.882 18.321 21.203 32.71 6.358 10.9Pilagás 17.378 5.7 17.523 5.8 5.568 2.418 9.537 11.955 68.22 145 0.8Pilcomayo 67.012 12.5 78.114 14.6 59.193 2.019 16.902 18.921 24.22 11.102 16.6Pirané 57.277 6.8 64.023 7.6 46.995 0 17.028 17.028 26.60 6.746 11.8Ramón Lista 6.650 1.8 10.928 2.9 2.350 1.279 7.299 8.578 78.50 4.278 64.3Provincia 398.413 5.5 486.559 6.8 380.532 16.725 89.302 106.027 21.79 88.146 22.1

La provincia de Formosa se divide en nueve departamentos, de límites conformados por segmentos de líneas rectas, sin evidenciar influencia de accidentes geográficos o rasgos naturales en los mismos (Figura 5). Los dos departamentos centrales tienen una superficie nota-blemente mayor que los demás, Patiño cuenta con 24.502 km2 y Bermejo con 12,850 km2, mientras que los siete restantes están entre 3.500 y 8.500 km2. La superficie de la pro-vincia es de 72.066 km2, y su población se-gún el censo de 2001 es de 486.559 habitan-tes. La densidad de población provincial es

de 6,8 habitantes por km2. Formosa es de las provincias menos pobladas dentro de la zona de estudio del CIOM-TA, similar a Salta con un valor de 6,9 y un poco superior a Santiago del Estero con 5,9.

Población 1991 - 2001

0

50000

100000

150000

200000

250000

Bermejo

Formos

aLa

ishi

Mataco

sPati

no

Pilaga

s

Pilcom

ayo

Pirane

Ramon

Lista

Departamentos

Hab

itant

es

POB_1991

POB_2001

Figura 6. Diferencia de población entre los Censos de 1991 y 2001.

Analizando los valores de población en Tabla 7, vemos que ésta se concentra en los departamentos del sur-este (Formosa con más de 200.000 habitantes) y presenta su mínima expresión en el noroeste (Ramón Lista, Matacos y Bermejo con un rango de 10.000 -13.000 habitantes).

Figura 7. Densidad de población (2001)

22

23

La densidad de la población provincial (Figura 7), de 6,8 hab/km2, en concordancia con lo dicho en el párrafo anterior, es superada ampliamente en los departamentos de Formosa (33.9 hab/km2) y Pilcomayo (14,6 hab/km2) , similar en Pirané (7,6 hab/km2) y muy superior en los restantes departamentos (Bermejo con 1.0 hab/km2 ). En la variación relativa de la población entre 1991-2001, vemos que los departa-mentos con menor población han tenido un mayor crecimiento demográfico: Ramón Lista con 64,3% y Matacos con 45,2%. Mientras que los de población interme-dia (de 60.000 a 80.000) crecieron alrededor de 15%, y Formosa, el de mayor pobla-ción, creció un 32%. El departamento de menor crecimiento es Pilagás, el que no llega al 1%. Tabla 8. Población según los censos nacionales de 1895 a 2001 por provincia ordenadas porla cantidad de población en 2001 - INDEC

Territorio 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 País 4.044.911 7.903.662 15.893.811 20.013.793 23.364.431 27.949.480 32.615.528 36.223.947Formosa 4.829 19.281 113.790 178.526 234.075 295.887 398.413 486.559 Tabla 9. Densidad de población.

Territorio 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 País 1.45 2.84 5.72 7.20 8.40 10.05 11.73 13.03 Formosa 0.07 0.27 1.58 2.48 3.25 4.11 5.53 6.80 En las Tablas 8 y 9 se detallan la comparación de la población provincial con la del total del país en diferentes censos, así como la variación en densidad. Los departamentos con baja densidad poblacional coinciden con altos porcentajes de población rural. En todos los casos es mayor la fracción de población rural dispersa que la agrupada en pequeños centros. La población rural de la provincia disminuyó un 10 % en diez años, ya que en 1991 era del 32,21% y en 2001 fue del 22,27 %. Aún cuando Formosa se caracteriza por una alta población rural, no escapa del despo-blamiento del campo en el país, claro que sin alcanzar aún los índices de otras provin-cias.

Categorización de los centros urbanos

Los centros urbanos (como centros de servicios), a los efectos del presente trabajo se jerarquizaron según la cantidad de habitantes en base a la metodología explicada ante-riormente. No se aplicó el escalograma global por conjunto de servicios básicos pues requiere información de indicadores sociales, de comunicación y de administración de cada centro urbano, con los que no se contó para este estudio. Los datos base utilizados en el análisis fueron: Localidad (ubicación geográfica o espa-cial), total de habitantes a 1991, total de habitantes, total de mujeres, y total de varones

al 2001. A partir de ellos, se generó la variación intercensal absoluta de población total y la tasa de crecimiento (variación intercensal relativa). De esta forma, analizando la variación intercensal, resultó que el mayor crecimiento en % se da en los centros de menor población. La ciudad de Formosa, desde 1991 a 2001, aumentó su población en 50.438 habitantes, lo que se traduce en un crecimiento relati-vo del 34,95 %.

Tabla 10 . Las ciudades y su crecimiento

24

Se jerarquizaron los centros urbanos por tamaño según los rangos de población deta-llados más arriba (Tabla 10), asignándoles la categoría correspondiente, dato que tam-bién se incorporó a la BD. Vemos que en la Provincia de Formosa existe una sola localidad considerada Centro Regional (CR) y es su capital; una sola como Centro Zonal: Clorinda; cuatro como Cen-tro Subzonales (CSZ) y cuatro Centros Locales, mientras que ninguna localidad catego-riza como Centro Subregional. De la población urbana total el 52 % reside en el único CR (Formosa); el 12 % lo hace en el CZ (Clorinda); el 14 % vive en CSZ; el 7 % lo hace en CL y un 14 % se asienta en centros urbanos menores a 5.000 habitantes. Medidas espaciales para el estudio de la dinámica del poblamiento: centro de gravedad (media) y centro de gravedad ponderado. El método para el cálculo requiere la incorporación de otros datos a la BD. Es el caso de la localización geográfica de cada centro urbano, con los valores de sus coordena-das planas X e Y. Estos valores se obtuvieron mediante la facilidad ofrecida por el soft-ware SIG ArcGIS. La tabla vinculada a los centros (con los datos de las coordenadas ya incorporados) se exportó a formato Excel para facilitar los cálculos según las fórmulas detalladas; se tra-bajó separadamente con los valores de los censos 1991 y 2001; en los resultados se observa que los centros de gravedad ponderados (media ponderada) del año 1991 y del 2001 están muy cercanos, lo que indica que la situación poblacional, en cuanto al tamaño y crecimiento de los centros urbanos, no sufrió muchas modificaciones (Tabla 11 y Figura 8).

Diferencia 1991 - 2001Jerarquía Localidad Pob 1991 Pob 2001Absoluta Rel %

Formosa 147.636 50.438 34,16CR 198.074Clorinda 37.592 9.412 25,04CZ 47.004Pirané 14.199 4.925 34,69SCZ 19.124El Colorado 10.326 2.454 23,77SCZ 12.780Ingeniero Guillermo N. Juárez 6.547 3.810 58,19SCZ 10.357Las Lomitas 8.188 2.166 26,45SCZ 10.354Ibarreta 6.437 2.250 34,95CL 8.687Laguna Blanca 4.916 1.592 32,38CL 6.508Comandante Fontana 4.803 852 17,74CL 5.655Palo Santo 4.389 1.235 28,14CL 5.624

Tabla 11. Ubicación geográfica de los centros de gravedad ponderados para 1991 y 2001

Año

25

X Y Distancia en Y Distancia en X 1991 5.641.035 7.149.651 382 m 1.733 m2001 5.639.302 7.150.033

Zoom - centros de grave-dad

Figura 8. Ubicación de los centros de gravedad ponderados 1991 y 2001.

Infraestructura de comunicación

Análisis de infraestructuras

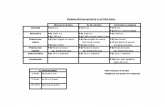

Para el estudio de las infraestructuras de transporte se aplicaron Medidas topológicas: Presencia/Ausencia, Densidad simple y Densidad según Rada, aplicando las fór-mulas detalladas anteriormente. Para la obtención del Índice RADA, donde se tiene en cuenta las características de ti-po, clase, jurisdicción y transitabilidad de cada tramo de la red (ver Tabla 3), se con-formaron los parámetros según el siguiente detalle: -a: km de carreteras de pavimento -b: km de rutas consolidadas y de tierra de jurisdicción nacional y provincial -c: km de caminos vecinales, huellas y sendas -S: km2 de superficie de la zona de estudio (de la provincia y luego de cada departa-mento) La base del trabajo fue el archivo vectorial de la red vial obtenido del IGM, donde cada línea correspondiente a una ruta o camino está segmentada respondiendo a las carac-terísticas de cada tramo. La tabla de atributos que acompaña al mapa digital contiene los datos de nombre de la ruta, tipo, clase, jurisdicción y transitabilidad, a los que se agregó en este trabajo, la longitud de cada tramo (generación por cálculo automático ofrecido por ArcGIS: Re-turnLength)

26

Cálculo con los Datos provinciales: Superficie provincia Formosa: 72.066 km2 Total km red vial: 18.850,32 Densidad de red vial de la provincia: 0,262 (km de camino por km2). Aquí se consi-deró todo tipo de camino (ruta, camino, senda, huella) Total red pavimento: 931,29 km (parámetro a para Indice de Rada) Total red consolidado y rutas de tierra: 278,86 + 2.711,60 = 2.990,46 km (parámetro b para Indice de Rada) Total red caminos de tierra, sendas y huellas: 1.372,03 + 13.361,90 = 14.733,93 km (pa-rámetro c para Indice de Rada) Densidad de red vial según Indice de RADA = (1.5 * 931,29 + 2.990,46 + 0,4+14.733,93) / 72.066 = 0,1426 Total km de pavimento: 931,29 km, es el 5 % del total de la red vial. Del total de rutas pavimentadas el 79 % es nacional, y el 21 % es provincial. Del total de la red, el 80 % (14.916 km) es de jurisdicción vecinal, el 13% (2.437 km) es provincial, y solo el 7% (1.302 km) es nacional. Se calcularon las distintas medidas para cada uno de los departamentos, lo que posibi-litó la comparación entre ellos. Para estos cálculos se trabajó primero con ArcGIS, don-de se recortó la red caminera para la provincia y luego para cada uno de los departa-mentos (geoprocessing – clip) y se recalculó la longitud de los tramos (return length). Las tablas con los nuevos valores de atributos se exportaron a Excel donde se hicieron los cálculos. Tabla 12. Resumen del estado de situación de la infraestructura de comunicación

Departamento

Total Red km

Pavimentokm

Densidad Km / km2

Densidad Rada

% Jur.

Nacional

% Jur.

ProvincialBermejo 3927 22 0.29 0.1477 7 6Formosa 1452 179 0.234 0.1401 12 13Laishi 731 108 0.21 0.1483 6 32Matacos 981 0 0.221 0.1026 6 5Patiño 6467 260 0.264 0.1471 8 15Pilagés 860 55 0.283 0.1537 6 12Pilcomayo 1483 160 0.278 0.1607 9 12Pirané 1880 148 0.223 0.1403 3 28Ramón Lista 1069 0 0.281 0.11255 0 0PROVINCIA 18850.32 931.29 0.2615 0.1426 7 13 Los valores obtenidos son: Total km red vial, Total km red pavimento, %, Total km red consolidado y rutas de tierra , %, Total km red caminos de tierra, sendas y huellas, %, Densidad de red vial, Densidad de red vial - Indice de RADA, % de red de jurisdicción nacional, provincial y vecinal, total y según características (Tabla 12 y Figura 9).

En la Figura 10 se muestra el efecto estructurador de las redes de comunicación al ob-servar la ubicación de los centros urbanos en alineación con estas vías. Por un lado la población elige para su asentamiento, lugares fácilmente accesibles (existe la vía y lue-go crecen los núcleos en su cercanía), y por otro se da la construcción de caminos co-mo acceso a localidades (existe la población y se construyen caminos para acceder a ella).

(a) (b)

Figura 9. Densidad de la red vial, (a) simple y (b) según Rada

27

Figura 10. Estructuración del territorio a partir de la red de comunicación

28

Red de soporte e interconexión

Con el objeto de conocer la accesibilidad de la población a los centro urbanos y a sus servicios, se procedió a la generación de las redes de accesibilidad para cada núcleo. Para ello se utilizó como base la red jerarquizada según sus características (tipo, calza-da y jurisdicción) y la respectiva asignación de velocidad de circulación y tiempo de re-corrido de cada tramo, mostrada en la tabla… La base del trabajo fue el archivo vectorial de la red vial obtenido del IGM, donde cada línea correspondiente a una ruta o camino está segmentada respondiendo a las carac-terísticas de cada tramo. La tabla de atributos que acompaña al mapa digital contiene los datos de nombre de la ruta, tipo, clase, jurisdicción y transitabilidad, a los que se le agregaron en este trabajo, la longitud de cada tramo (generación por cálculo automático ofrecido por el SIG), velocidad de circulación en km/h (asignación en la tabla de atribu-tos) y tiempo de recorrido en metros/minuto (generación por cálculo automático ofrecido por el SIG).

Áreas de influencia de los centros urbanos

Los centros urbanos determinan según su jerarquía, un área donde son capaces de prestar servicios a la población. La amplitud del área de cobertura no depende solamen-te del tamaño o jerarquía del centro, sino también del soporte de la red caminera de in-terconexión. A partir de la red viaria (con los atributos según lo detallado en Tabla 2) se generó la red de accesibilidad o área de servicio para cada centro urbano utilizando las facilidades ofrecidas por el software ArcGIS y la extensión Network analyst. Este proceso requiere el ingreso del dato “tiempo confortable” en minutos (este valor está determinado por la jerarquía del centro). La generación del área de servicios, de influencia o de confort, se repitió para cada centro urbano. Como resultado de cada corrida del proceso se obtiene un polígono (envolvente) que encierra la red accesible en el tiempo determinado. Se generaron de esta forma las áreas de influencia de las ciudades: Formosa, Clorinda, Pirané, El Colorado, Ing. G. Juárez y Las Lomitas, de la provincia de Formosa, así como también las ciudades de Resistencia y Corrientes de provincias vecinas, que alcanzan el territorio de Formosa. Por un lado, hay zonas cubiertas por el área de confort de tres CR, y en otro, hay zonas no cubiertas con ningún área de confort, es decir, sin servicios. Estas últimas zonas son coincidentes con los departamentos de menor población total y a su vez con un alto % de población rural (ver Figura 12. Niveles de confort).

ZONIFICACIÓN SEGÚN NIVELES DE CONFORT A partir del análisis de la cobertura de las distintas áreas de influencia generadas se procedió a la obtención de zonas según niveles de confort. Este procedimiento se hizo con el software SIG Idrisi Kilimanjaro, que permite realizar operaciones algebraicas (Mathematical operators) con imágenes raster. Por lo tanto se importaron los archivos vectoriales de las áreas de influencia generadas en formato shape y se “rasterizaron” (Figura 11). Como el objetivo era conocer cuántas áreas de servicio y de qué jerarquía coinciden en cada celda del territorio, se realizó la sumatoria de las áreas superpuestas para lo que se asignaron distintos valores según la jerarquía.

1

3

2

Sumatoria (píxel a píxel)

Corrientes

1

Formosa

1

Resistencia

1

Figura 11. Proceso de obtención del área de nivel de confort 1.

29

Las zonas resultantes son: Nivel 1 – Área cubierta por 3 centros regionales: Formosa (capital de la provincia), Co-rrientes y Resistencia (capitales de provincias vecinas) Esta área encierra a otros centros de menor jerarquía:

- CZ Clorinda - CSZ Pirané y El Colorado - CL Comandante Fontana y Palo Santo

Nivel 3 – Área cubierta por 1 centro regional: Formosa Esta área comprende otros centros de menor jerarquía:

- CZ Clorinda - CSZ Las Lomitas - CL Ibarreta y Laguna Blanca

Nivel 7 – Territorio cubierto por las áreas de confort de 2 centros CSZ, que no se su-perponen: Las Lomitas (la parte no comprendida por el Nivel 1) e Ing. Juárez. Esta zonificación muestra claramente las diferencias en la oferta “del medio construido” (Figura 12).

Figura 12. Formosa según niveles de confort.

30

ZONIFICACIÓN REGIONAL SEGÚN EL POBLAMIENTO Para conocer la distribución de la población y su acceso al confort, se procedió a calcu-lar la población residente en las zonas con distintos niveles de confort. Para este objetivo (y otros) donde el resultado depende de la distribución de la pobla-ción en el territorio, se vio la necesidad de trabajar con un modelo especial para la es-pacialización de los valores de densidad de población, por lo que se debió preparar la información (Figuras 13 y 14). La densidad de población es la medida que se ajusta al razonamiento: se expresa en cantidad de habitantes (n) por unidad de superficie (m); entonces, si se divide el territorio en unidades de superficie m, a cada unidad le corres-ponden n habitantes. Este proceso se realiza con Idrisi Kilimanjaro.

ArcGIS Idrisi Kilimanjaro

Polyras (resolu-ción

31

Para la escala de este trabajo la medida de habitantes/km2 es razonable, por lo tanto se divide el territorio en unidades espaciales homogéneas, celdas cuadradas o pixeles de 1 km de lado (1 km2), a las que se les asignan en “z”, los valores de cantidad de habi-tantes correspondientes al departamento al que pertenece cada celda. De esta manera se tiene el territorio como una grilla con datos de población, que es la base requerida para los siguientes procesos.

Import

1000 m) BD – Export values File

Assign Cada pixel tiene en “z” la densidad de población

Vector polígono departamentos con atributos:

Vector polígono departamentos

Raster polígono departamentos

Tabla c/ valores de densidad de población:

Valores de densidad de población al Ras-ter polígono depar-tamentos

(ID depto) ID depto y densi-dad de población

ID, densidad población

Figura 13. Proceso de espacialización en grilla de los valores de densidad de población

Figura 14. Resultado del proceso de espacialización en grilla de los valores de densidad de población.

2.6

5.8

7.6

Con la información de población ya preparada retomamos el tema del cálculo de los habitantes que residen en las zonas de niveles de confort, para lo cual se trató de completar cada una de ellas con las celdas con el valor de densidad que corresponden a su cobertura espacial, o de otro modo, recortar la grilla con el molde de cada zona. Se generó entonces en primer lugar una imagen raster booleana con la Zona de nivel elegida: rasterización del vectorial polígono de la zona. En estas operaciones con ar-chivos raster se debe tener especial cuidado en su referencia y resolución, ya que las mismas se hacen píxel a píxel, y si no hay coincidencia perfecta la operación fracasará (Figura 15). El proceso siguiente es la multiplicación del raster de departamentos con los valores de densidad de población, por la imagen booleana generada, y se hizo con la facilidad de Image calculator de Idrisi Kilimanjaro. Se multiplica una grilla con varios valores con una grilla conteniendo valores de “0” y “1”. Queda solamente lo que se multiplica por “1”.

32

Figura 15. Población de la zona de nivel de confort 1.

Una vez obtenido el recorte de la zona, se suman los valores “z” (cantidad de habitan-tes) que llevan las celdas comprendidas en ella, y se obtiene el total de habitantes que viven en esa porción de territorio. Este proceso se hizo con la facilidad ofrecida por IK, en el comando Extract (con opción SUMA); el resultado es una tabla con cantidad de celdas de un determinado valor “z” y el total de habitantes comprendidos en ellas (Figu-ra 16).

Total de habitantes

Densidad de población

Cantidad de pixeles

7.905 3 2.63516.080 5 3.216

6 6 163.128 8 7.89137.860 15 2.524

206.618 34 6.077331.597 22.344

Figura 16. Salida del proceso de cálculo Idrisi Kilimanjaro

33

Category: cantidad de habitantes por celda o píxel (valor de densidad de población) Total: resultado de multiplicar category por la cantidad de pixeles pertenencientes a esa categoría La suma de Total es la cantidad de habitantes en la zona procesada. La cantidad de pixeles nos da la superficie del área en km2. A continuación se detallan los resultados obtenidos en este ítem, considerando que los datos generales de la provincia son : Superficie: 72.066 km2 Total habitantes: 486.559 Área con Nivel de confort 1 Superficie: 22.344 km2 Total Habitantes: 331.597 Densidad de población: 14,84 hab/km2 Área con Nivel de confort 3 Superficie: 18.501 km2 Total Habitantes: 104.436 De esta forma vemos que solamente el 31 % del territorio de la provincia se encuentra cubierto con nivel de confort 1, y en esa área vive el 68,15 % del total de la población. El 25,7 % del territorio tiene nivel de confort 3; en esa área vive el 21,5 % de la pobla-ción total de la provincia. Área con Nivel de confort 7 Superficie área de Ing. Juárez: 855 km2 Parte del área de Las Lomitas: 181 km2 Total superficie: 1.036 km2; es el 1,4 % del territorio provincial. Habitantes: el resultado obtenido con el procedimiento en este área es malo ya que: a) el dato base es la densidad de población del departamento, en este caso muy baja (1,0); b) el área para el cálculo de la población es muy chica y c) además encierra el centro urbano. El departamento tiene muy pocos habitantes, y en realidad son los que residen en Las Lomitas, sólo que al hacer el cálculo de densidad de población éstos se distribuyen en todo el territorio departamental. En este caso se desestimó este resulta-do y se asumió otro valor (*). Dpto. Matacos. Densidad población: 2,7 hab/km2 Superficie del área en el departamento Matacos: 480 km2 480 km2 * 2,7 1.296 habitantes Superficie del área en el departamento Bermejo: 375 km2 375 km2 * 1,0 375 habitantes El cálculo arroja un Total de habitantes en la Zona de nivel de confort 7 de 1.671. Este resultado no refleja la realidad, tal como se explicó anteriormente; esto se puede comprobar rápidamente al ver que sólo la localidad de Ing. Juárez cuenta con 10.357 habitantes. (*) Podríamos asumir entonces que en el área con nivel de confort 7 viven 11.500 habi-tantes (es el 2,36 % de la población provincial). Área con Nivel de confort 8. El resto de la provincia, con una superficie de 30.185 km2, o sea el 41,8 % del territorio provincial, no tiene oferta aceptable de servicios; por lo menos de los servicios común-mente prestados en los centros urbanos.

34

En ese área residen alrededor de 39.000 habitantes, lo que representa el 8 % de la po-blación de la provincia. Es el sector de la provincia con menor densidad de población (un promedio de 1,29), mayor porcentaje de población rural, con pocos centros urbanos, los que además son de baja jerarquía. ZONIFICACIÓN REGIONAL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, SANITARIO Y POBREZA

Estudio de los indicadores socio-económicos por Departamentos: De acuerdo con los indicadores seleccionados para el estudio, se organizaron los datos pertinentes en la Base de Datos, siendo: Identificador el nombre de Departamento; Para Cobertura por Obra Social o Plan de Salud se registró: total población con cober-

tura OS, total población son cobertura de OS, % de población sin cobertura de OS (ge-nerado por cálculo) ; Para Analfabetismo se registró: total de población de 10 años o más, total de alfabe-

tos, total de analfabetos, % de analfabetos (generado por cálculo); Para Población de 10 a 14 años que nunca asistió a la escuela: total de población de

10 a 14 años, % que nunca asistió a la escuela Para Población de 6 a 12 años que no asiste a la escuela: total de población de 6 a 12

años, % que no asiste a la escuela Para Condición de actividad económica: total de población de 14 años o más, total de

población económicamente activa, total población ocupada, % población ocupada, total de población desocupada; Para Población de 15 a 19 años que no estudia ni trabaja: total de población de 15 a

19 años, % que no estudia ni trabaja; Para Jefes de Hogar desocupados: total de Jefes de Hogar, % de desocupados con

al menos un hijo menor de 18 años; Para Población con NBI: Total población, Total de hogares, total población con NBI,

% de población con NBI, total hogares con NBI, % de hogares con NBI; Para Hogares con Hacinamiento por cuarto: % de hogares con hacinamiento por cuar-

to; Para Hogares por Presencia de servicios: total de hogares con desagüe a red (cloa-

ca), % de hogares con desagüe a red (generado por cálculo), total de hogares con agua de red, % de hogares con agua de red (generado por cálculo), total de hogares con energía eléctrica de red, % de hogares con energía eléctrica de red (generado por cál-culo), total de hogares con gas de red, % de hogares con gas de red (generado por cálculo), total de hogares con alumbrado público, % de hogares con alumbrado público (generado por cálculo), total de hogares con pavimento, % de hogares con pavimento (generado por cálculo), total de hogares con recolección de residuos, % de hogares con recolección de residuos (generado por cálculo), total de hogares con transporte público, % de hogares con transporte público (generado por cálculo), total de hogares con teléfono público, % de hogares con teléfono público (generado por cálculo); Para condiciones sanitarias: % de hogares en viviendas sin cañería de agua dentro de

la vivienda. Según origen del agua para beber: total hogares con agua de origen red pública, %, total hogares con agua de origen pozo, %, total de hogares con agua de ori-gen agua de lluvia, %, total de hogares con agua de origen transporte y cisterna, %, to-tal de hogares con agua de origen río o arroyo, %;

Para Déficit en los hogares: % de Hogares con privación material (IPMH), % de la po-blación que reside en viviendas deficitarias; De la observación y análisis de los valores correspondientes a cada departamento se dedujo el siguiente orden, en escala descendente de deficiencias: Ramón Lista, Berme-jo, Matacos, Pilagás, Patiño, Laishi, Pirané, Pilcomayo, Formosa. Ramón Lista tiene un 84.6% de su población con NBI, un 96,7 % de privación material en hogares, un 97,8 % de hogares en viviendas deficitarias, un 22,75% de analfabetis-mo (Tabla 13), un 86,79 % de su población fuera del sistema de salud (sin cobertura de Obra Social). Tabla 13. Población de 10 años o más por condición de analfabetismo y sexo.

35

Condición de alfabetismo Alfabetos Analfabetos

Población Departamento de 10 años

o más Total Varones Mujeres Total Varones MujeresArgentina 29,439,635 28,672,608 13,823,371 14,849,237 767,027 371,852 395,175Provincia Formosa 362,783 341,094 171,621 169,473 21,689 9,565 12,124Bermejo 8,753 7,364 4,158 3,206 1,389 646 743Formosa 160,150 155,408 74,804 80,604 4,742 1,982 2,760Laishi 11,759 10,777 5,735 5,042 982 453 529Matacos 8,507 7,625 3,975 3,650 882 349 533Patiño 47,307 42,731 22,551 20,180 4,576 2,090 2,486Pilagás 12,743 11,754 6,283 5,471 989 498 491Pilcomayo 59,108 56,434 28,433 28,001 2,674 1,120 1,554Pirané 47,334 43,499 22,600 20,899 3,835 1,816 2,019Ramón Lista 7,122 5,502 3,082 2,420 1,620 611 1,009Otras provincias:

744,237 684,821 340,715 344,106 59,416 28,391 31,025Chaco 715,107 668,734 326,206 342,528 46,373 23,970 22,403Corrientes 717,109 672,801 337,150 335,651 44,308 21,203 23,105Misiones

2,484,416 2,423,251 1,163,353 1,259,898 61,165 30,544 30,621Santa Fe Formosa tiene los puestos 1 y 3 de mayor porcentaje de hogares con NBI por departa-mento del país (Tabla 14).

Tabla 14. Extraída del Cuadro 13.12 (INDEC), Hogares con NBI - % en orden descendente por Departamento. Interviene todo el país.

Formosa tiene los puestos 1, 3 y 4 de mayor porcentaje de hacinamiento por cuarto por departamento del país (Tabla 15).

Hogares Orden Provincia Departamento Con NBI (1) Total (%)

Ramón Lista 79.3 2,092 Formosa1 Rivadavia Salta 58.6 5,667 2 Bermejo 57.2 3,058 Formosa3

36