CONCEPTOS DEL TEMA 5 · Web viewHISTORIA ANTIGUA CARTAGO: Ciudad fundada por los fenicios de la...

Transcript of CONCEPTOS DEL TEMA 5 · Web viewHISTORIA ANTIGUA CARTAGO: Ciudad fundada por los fenicios de la...

CONCEPTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA

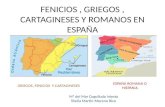

HISTORIA ANTIGUA

CARTAGO: Ciudad fundada por los fenicios de la ciudad-estado de Tiro (actual Líbano), en el siglo IX a.C. en la costa oriental del actual Túnez. Fue la mayor colonia fenicia del norte de África. Cartago fue imponiendo progresivamente su dominio a los establecimientos fenicios del Mediterráneo occidental tras la destrucción de su metrópoli, Tiro y las otras ciudades-estado fenicias por el imperio asirio. Cartago venció a los griegos focenses (procedentes de la polis de Focea), establecidos en colonias comerciales en todo el Mediterráneo Occiental y Central, en la batalla de Alalia (535 a.C.) de modo que durante los siglos VI y V a.C. el comercio cartaginés se implantó sólidamente en las costas de la Península Ibérica, en las Baleares (destacado papel de Ebussus o Ebysos), en Cerdeña y en el Oeste de Sicilia ocupando las colonias griegas del Mediterráneo abandonadas por los griegos focenses tras Alalia. A partir de la segunda mitad del siglo V a.C. dirigió también su expansión hacia el interior del Magreb. Entre los siglos III y II a.C. se desarrolló un vasto conflicto entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo Occidental. La Primera Guerra Púnica concluyó con la pérdida de Sicilia y Cerdeña para Cartago y enormes gastos.Bajo la dirección de la dinastía de los generales Barca, Cartago reemprendió la anterior política de expansión comercial y Amílcar y su yerno Asdrúbal, generales cartagineses decidieron convertir la Península Ibérica en una base militar y usar sus grandes recursos humanos y económicos en el desquite que planeaban contra Roma. La actuación de los cartagineses tuvo, además de un carácter comercial, un carácter imperialista y militar. Intensificó la explotación de las minas de plata de Tartessos. En el 228 a. C se fundó Cartago Nova, que se convirtió en la capital del renovado Imperio cartaginés. Aníbal, hijo de Amílcar, continuando con la política de expansión, tomó Sagunto, ciudad aliada de Roma (219 a.C.) y cruzó el río Ebro, frontera entre los dos imperios (rompiendo así el Tratado del Ebro, de 226), lo que supuso la segunda guerra púnica. Aníbal pasó los Pirineos, la Galia, Los Alpes e invadió Italia con intención de atacar Roma con sus elefantes. Aníbal derrotó a los romanos en Italia en cuatro ocasiones, especialmente destacó la batalla de Cannas; los romanos finalmente con Escisión “El Africano”, destruyeron el poder cartagines en La Península y pasaron a África persiguiendo a Aníbal y le derrotaron en Zama (202 a.C.). Pese a las fuertes exigencias financieras a que tuvo que hacer frente ante la derrota, Aníbal logró restaurar la prosperidad económica de Cartago. Roma trató de impedir la recuperación de Cartago, lo que condujo a la tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.), que acabó con la destrucción de la ciudad.

HISPANIA: Nombre dado por los romanos a la Península Ibérica. El nombre procede probablemente del cartaginés Spanija (“tierra de conejos”), en alusión a la gran abundancia de estos animales en la Península. Dicha denominación pervivió más allá del Imperio Romano y fue transformándose, primero en Spania y finalmente, al castellanizarse, en España. Sus habitantes recibieron el nombre de hispanos. En los años finales del siglo III a.C. ( cuando los romanos desembarcaron en Ampurias en el 218 a.C.) comenzó a existir Hispania como provincia de Roma aunque la conquista no se dio por concluida hasta el 19 a.C. En el 197 a.C. quedó dividida en dos provincias: la Citerior (con capital en Tarraco, que comprendía el valle del Ebro y la costa oriental hasta el río Almanzora) y la Ulterior (que abarcaba la región Bética, con capital en Corduba) .En la segunda fase de la conquista romana (170 a.C.-133 a.C.) los romanos se enfrentaron a los pueblos de la Meseta; y los lusitanos (con Viriato como principal caudillo) y celtíberos fueron los que opusieron mayor resistencia. El asesinato de Viriato (139 a. C) y el sitio y toma de Numancia (133 a.C.), capital de los celtíberos, permitieron el dominio romano sobre los pueblos de la Meseta.En una última fase (27 a.C.-19 a.C.), en época de Augusto, fueron sometidos los galaicos, cántabros, astures y vascones. La provincia Citerior pasó a denominarse Tarraconense o Tarraconensis, y la Ulterior se dividió en Bética (con capital en Corduba) y Lusitania (con capital en Emerita Augusta). En el siglo III d. C., la Tarraconensis se divide en cuatro: Tarraconensis (Tarraco), Gallaecia (Lucus A. o Bracara), Carthaginensis (Cartago Nova), Balearia (Pollentia). Hispania fue explotada económicamente en beneficio de Roma, hacia donde se dirigía sobre todo el comercio exterior, basado en la exportación de materias primas y en la importación de productos manufacturados y de lujo. La agricultura perfeccionó sus técnicas con la introducción del barbecho, el arado, el trillo y el regadío. La principal fuente de riqueza fue la minería (oro, plata, etc.). La artesanía, desarrollada en talleres urbanos, también se potenció. Destacaron en el sector secundario la producción de aceite, vinos, salsas (“garum” principalmente) y salazones. La cada vez mayor circulación monetaria, al menos hasta la crisis del siglo III, favoreció los intercambios, que también se beneficiaron del desarrollo de las vías de comunicación (calzadas).Las ciudades ejercieron un papel relevante en el desarrollo económico y cultural. Bajo las reglas del urbanismo romano, se llenaron de monumentos (acueductos, templos, circos, anfiteatros, etc.). Desde el siglo III, al decaer las ciudades, las villas rurales, grandes explotaciones agrícolas, también se decoraban con mosaicos y esculturas al gusto romano. Ya en ese siglo Hispania sufrió incursiones bárbaras, y en el siglo V los romanos perdieron la Península ante los visigodos.

ROMANIZACIÓN: Proceso cultural, económico, social y político fruto de la expansión y el asentamiento de los romanos en la Península Ibérica, y consistente en la adquisición por las sociedades indígenas prerromanas de los rasgos que caracterizaron a la civilización romana. La intensidad del proceso fue distinta según las áreas, siendo

1Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

mucho menor en el Norte. El proceso se inició en el mismo momento en que los ejércitos de Escipión desembarcaron en Ampurias en el 218 a.C.La introducción y expansión de las formas de vida romanas fue paralela al desarrollo de la conquista de los territorios peninsulares y en ese fenómeno fueron de gran trascendencia la creación de colonias – fundadas especialmente por César y Augusto –, la ocupación militar a través de los campamentos, que terminaban convirtiéndose en ciudades, el papel de las ciudades y la creación de una densa red de comunicaciones. Hacia comienzos del Siglo I más de la mitad de la Península se había convertido en territorio cultural y políticamente romano. Un paso importante fue la concesión, en el año 74d.C. del derecho latino a toda la Península por Vespasiano. La culminación del proceso de romanización fue la extensión de la ciudadanía romana a todos los súbditos del Imperio por Caracalla en el año 212.Tres aspectos muy importantes de la romanización, pero no los únicos, fueron:• La lengua latina - a la vez oficial y privada -, que constituyó el sustrato de los idiomas romances (castellano, gallego, catalán) que se formaron entre los siglos VII y XII.• El derecho romano, que, en parte modificado durante la Edad Media, es todavía base sustancial de nuestro ordenamiento jurídico.• La presencia del ejército que facilitó la adquisición entre la población indígena del “modus vivendi” romano, especialmente entre los ejércitos de mercenarios indígenas al servicio de Roma.

Otros factores:• La religión. En los primeros siglos las autoridades romanas respetaron los dioses indígenas, algunos de los cuales se identificaron con otros romanos. La tolerancia en materia religiosa exigía a cambio el culto al emperador como elemento de cohesión de los habitantes del Imperio. Esa situación de tolerancia cambió con la expansión del cristianismo, que al fin fue declarado única religión oficial del Imperio en el año 380 por el emperador de origen hispano Teodosio.Los siglos I y II de nuestra Era señalan la época de mayor esplendor de la Hispania romana, La Bética y la Tarraconense fueron las provincias que más personajes ilustres dieron al acervo cultural romano. Hubo emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio. Filósofos como Séneca, poetas como Lucano, geógrafos, historiadores… La romanización no afectó por igual a todas las áreas hispánicas, siendo la Bética considerada como una pequeña Italia y contrariamente, en el norte de Hispania los modos de vida romanos se asentaron menos intensamente.

EDAD MEDIA

VISIGODOS: Pueblo de origen germánico procedente de la Península de Jutlandia que se introduce en el imperio romano a partir del siglo III por la frontera del Danubio y tras pasar durante unos cuarenta años en los Balcanes, donde se romaniza y se cristianiza en la versión arriana (secta cristiana del obispo Arrio que niega el misterio de la Santísima Trinidad, la naturaleza divina de Cristo y la virginidad de María), huye hacia la zona occidental del imperio por el avance de los hunos (376). Así firmó un foedus o tratado con Roma para combatir a los invasores suevos, vándalos y alanos, invasores de la Península y se estableció definitivamente a partir del año 476 en las Galias y El Valle del Duero, creando un reino a ambos lados de los Pirineos. Hasta 507 su capital fue Tolosa (en la actual Francia). En esa fecha fueron derrotados por el franco Clodoveo en Vouillé, lo que los relegó exclusivamente a la Península Ibérica.El nuevo reino, ya plenamente hispánico, con su capital en Toledo, desarrolló una política unitaria, patente en la lucha por el dominio del territorio contra suevos, bizantinos y vascones (Leovigildo, 569-586), así como en la intención de aglutinar a visigodos e hispanorromanos bajo una religión común. La conversión de los visigodos al catolicismo durante el III Concilio de Toledo (589), bajo el reinado de Recaredo (586-601), marcó el triunfo de dicha política en este aspecto. La unificación jurídica se dio con Chindasvinto y Recesvinto y la promulgación del LIBER IUDICIORUM o Fuero Juzgo (653).Desde el punto de vista socioeconómico, el reino era esencialmente agrícola. En el proceso de ruralización – paralelo al de decadencia de las ciudades - iniciado a finales del Imperio romano y continuado con los visigodos, se pasó a una protofeudalización de la sociedad: se acentuó la jerarquización social, adquiriendo cada vez más poder la nobleza propietaria de tierras, en perjuicio incluso de la autoridad de la Corona. En ese ambiente el interés de control del cargo de rey (en principio electivo) por parte de distintas facciones nobiliarias dio lugar a una crisis del poder político entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII. Las luchas entre el último rey visigodo, Rodrigo, y los hijos de Witiza acabaron favoreciendo la invasión musulmana en el año 711 al pedir aquéllos ayuda a los habitantes del Norte de África.Los visigodos, culturalmente inferiores a los romanos, siguieron la tradición de éstos en el arte, por ejemplo en la arquitectura, pero con materiales más pobres y edificios de menores dimensiones. Su mayor originalidad reside en el uso del arco de herradura de escaso peralte y, en el desarrollo de la orfebrería.La Iglesia se convirtió en depositaria de la cultura en sus obispados y monasterios y contó con figuras destacadas, sobre todo San Isidoro de Sevilla, autor de las Etimologías, amplia compilación de la cultura clásica.

DON RODRIGO: Último rey de los visigodos (710-711). Duque de la Bética, fue elegido rey por una asamblea de altos cargos de palacio y prelados en detrimento de los hijos de Witiza, su antecesor Aún así, tuvo que imponerse por la fuerza. Los derrotados solicitaron ayuda en Tánger a Tarik, lugarteniente del gobernador musulmán Muza ibn Nusayr, para que los musulmanes arbitrasen en la guerra civil por la sucesión y estableciesen el trono de Toledo a un hijo de Witiza, Agila. Dice la leyenda que el negociador fue el conde Julián, gobernador de Ceuta para vengarse del

2Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

rey, que habría deshonrado a su hija, conocida como Florinda (“La Cava”). Ya en el verano del 710 un cuerpo expedicionario al mando de Tarik cruzó el estrecho de Gibraltar. Tras algunos meses de preparativos, Tarik llegó a Gibraltar el 28 de abril de 711. Don Rodrigo, que estaba luchando contra los vascones, regresó a Córdoba para ir al encuentro de los musulmanes.Éstos ocuparon Carteia y se dirigieron a Sevilla, esperando recibir la ayuda de Oppas, hermano de Witiza y arzobispo de Sevilla. El enfrentamiento con Don Rodrigo y los musulmanes tuvo lugar junto al río Guadalete, donde Tarik presentó un ejército de 12.000 bereberes. El rey visigodo perdió la vida. Sus fieles llevaron el cadáver a Viseo, donde lo encontró Alfonso III cuando ocupó esa plaza militar en el último tercio del siglo IX. El desenlace del reinado de Don Rodrigo es una consecuencia de la debilidad del estado visigodo, en gran manera debida a las luchas internas de la nobleza, dividida en facciones en su lucha por el poder.

CALIFATO: Periodo de la historia de Al-Ándalus que abarca desde 929 a 1031. Sucede a otros dos periodos anteriores que habían existido desde la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en el año 711: Emirato dependiente (711-756) y Emirato independiente (756-929). El término “califato” también se aplica al territorio bajo la jurisdicción del califa.

Bajo el Emirato dependiente, el gobernador de Al-Ándalus estaba bajo el poder político, jurídico, militar y religioso del califa Omeya de Damasco. Con el Emirato independiente el emir de Al-Ándalus sólo reconocía al califa como vicario o jefe religioso de los creyentes, ya que Adb-el-Rahman I rompió políticamente con la nueva dinastía califal de Bagdad, los Abassí, familia procedente de Oriente que se consideraba descendiente del profeta y que asesinó a todo el clan Omeya, excepto a él en el año 750, iniciándose como dinastía dirigente del mundo musulmán. Cuando se proclamó el Califato, con capital en Córdoba, Al-Ándalus era independiente en todos los aspectos, también en el religioso. Precisamente, el término deriva de califa, vicario y sucesor o lugarteniente de Mahoma en la jefatura suprema de la comunidad islámica.

El califato en Al-Ándalus se inició en e1 929, con el Omeya Abd-el-Rahman III, que había llegado al trono en 912. A partir de ahora, sus sucesores llevarán el título de califas. La proclamación estuvo favorecida por circunstancias tanto de orden interior como exterior. En 929 había logrado acabar con todos los poderes locales semiindependientes y rebeliones internas, consolidando el centralismo de Córdoba, la capital. Por otra parte, en el Norte de África había logrado asegurar el poder omeya y contener la amenaza que suponía la expansión del califato fatimí. El Estado se fortaleció, reunió gran cantidad de recursos económicos (tributos, cobro de parias, control de las caravanas de oro del Sahara) y reorganizó el ejército con tropas mercenarias eslavas y bereberes. Con él y con su hijo, Al-Hakam II (961-976), el Califato de Córdoba alcanzó su máximo esplendor político y económico.

La política exterior de Abd al-Rahman III se manifestó fundamentalmente en acciones contra los cristianos logrando el predominio en la Península Ibérica. A Córdoba llegaban reyes, príncipes y princesas cristianas a pedir auxilio y rendir homenaje al califa. Al-Ándalus inició con el califato una etapa de esplendor con un fuerte desarrollo urbano, artesanal, comercial, cultural, contrastando con una Europa cristiana cada vez más ruralizada. Córdoba, capital del califato se convirtió en la ciudad más populosa de Europa, destacando la ampliación de la mezquita mayor o aljama de Córdoba que no tenía igual en todo el oriente o la creación de una sede palatina cerca de Córdoba (Medina-Zahara). El reinado de su hijo Al- Hakam II se caracterizó por el afianzamiento de la soberanía frente al califato fatimí del Norte de África, el sometimiento general de los reinos cristianos, el fortalecimiento del poder califal, etc...

La decadencia del Califato se inició con Hixam II, cuando el poder efectivo quedó en manos de un aristócrata, Almanzor (Al-Mansur) que intentó consolidar una dinastía califal paralela a la de los Omeyas cordobeses, la dinastía de los Amiries. A la muerte de éste (1002) sus dos hijos que le sucedieron no supieron mantener la autoridad, iniciándose una guerra civil que estaba larvada desde hacia tiempo, por la cual los diversos grupos tribales y sectores cortesanos proponen califas, algunos de la rama de los omeyas (árabes), los bereberes por su parte quieren que el califa sea de su etnia etc… y así se nombran califas paralelos con frecuentes intrigas cortesanas y regicidios. Estas tensiones internas entre árabes, bereberes, eslavos y muladíes todos creyentes, se debían a que a pesar de la unidad en la fe existía en Al-Ándalus, un trato de favor hacia los árabes lo que discriminaba a los bereberes, muladíes y eslavos, favoreciendo la intervención de los reinos cristianos en los asuntos internos de Al-Ándalus. De modo que mientras existió el centralismo omeya, estas tendencias no afloraban, y con su caida surgieron y el Califato Omeya se desintegró en 1031 y quedó disgregado en territorios independientes políticamente (reinos de taifas).

ALMANZOR: Castellanización de “Al-Mansur”, el Invencible o Victorioso en lengua arábiga (940-1002), nacido en el seno de una familia noble en una localidad de las Alpujarras almerienses, comenzó como escribano en Córdoba y fue escalando puestos hasta llegar a ser administrador de Hixam II, heredero de Al-Hakam II, entre otros cometidos que le hicieron ganar el favor de la familia reinante y lo enriquecieron. Más tarde fue visir (primer ministro) del nuevo califa. Fue ambicioso y político brillante, y especialmente magnífico guerrero. En 981 el débil Hixam II dejó en sus manos los asuntos de gobierno y en ese año se hizo también con el mando militar. Sus éxitos militares permitieron encauzar hacia Al-Ándalus botines y tributos en oro lo que le permitió costear una nueva ampliación de la mezquita aljama de Córdoba y la construcción de una nueva sede palatina y desde entonces el gobierno se trasladó de Madina-Zahara, residencia califal, a Madina-Zahira, residencia palatina de Almanzor, cuya localización hoy se

3Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

ignora. En Medina-Zahara quedó aislado el califica y Almanzor le restringió sus funciones a las propiamente religiosas

A partir de entonces y durante veinte años Almanzor ejerció el poder absoluto en Al-Ándalus mediante una dictadura militar basada en los éxitos militares. En el interior introdujo reformas en la administración civil y militar y empleó la astucia para atraerse las voluntades de todos. En política exterior consiguió imponer a los reinos cristianos el pago de parias y dirigió contra esos reinos tremendas acciones bélicas en el contexto de la idea de guerra santa (yihad) contra el infiel. Más de cincuenta campañas dirigió contra los reinos cristianos del Norte en la línea imaginaria que va desde Barcelona (985) a Santiago de Compostela (997), saqueando la tumba del apóstol, símbolo de la cristiandad, Pamplona, Burgos…

Su actuación exigía grandes recursos económicos para mantener un ejército profesional de mercenarios bereberes y eslavos y su dictadura sólo podía legitimarse por las victorias continuas y la adquisición de botines. En el año 1002 hizo una expedición en el curso de la cual destruyó San Millán de la Cogolla, pero fue derrotado por las tropas de Alfonso V de León, unidas a las de Navarra y Castilla en Catatañazor (Soria). Al regresar, murió en Medinaceli (Soria) a causa de las heridas recibidas. Cuando murió, su régimen, basado en la fuerza, apenas le sobrevivió. Su personalidad garantizaba el orden establecido, pero a su muerte, al establecer una dinastía paralela a la Omeya de Córdoba, la de los Amiries, sus hijos, le sucedieron por breve tiempo, no pudiendo contener las tensiones sociales entre árabes, bereberes, muladíes y eslavos y en pocos años desapareció el Califato cordobés (1031)

REINOS DE TAIFAS: Del árabe “taifa” (nación, población). Estados independientes formados en Al-Ándalus tras la desaparición del Califato de Córdoba (1031) partiendo de la división administrativa de las coras o provincias anteriores. Su número fue variable, cada territorio se independizó en un tiempo concreto y duró unos años determinados. Según su composición étnica y cultural hubo tres grupos de taifas: las dominadas por etnias árabes en el corazón de Al-Ándalus, el Valle del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba, etc.), bereberes en la Meseta y el Valle del Ebro (Zaragoza, Toledo etc.) y eslavas en el levante (Valencia, Murcia, etc.),dominadas por individuos de esta etnia traídos por Almanzor como mercenarios. Existiendo entre ellas rivalidades y actitudes expansionistas.

Las taifas del siglo XI tenían mayor riqueza agrícola, minera e industrial que los reinos cristianos de la Península, poseían también un mejor nivel cultural, artístico y científico donde surgieron sedes palatinas de gran refinamiento estético y artístico (reales alcázares de Sevilla y Toledo, palacios de Zaragoza y Granada…), pero les faltaba el poder militar, lo que les obligaba a cierta dependencia de los reinos cristianos, a los que entregaban parias para lograr su apoyo frente a las otras taifas y evitar sus ataques. Con esos tributos se reforzó el poder de los cristianos, y el descontento de la población andalusí, al tener que pagar más impuestos. Esta política consistente en “comprar la paz” se rompió cuando la taifa de Toledo fue ocupado por Alfonso VI en 1085. Por el peligro que suponía esta conquista, las taifas de Sevilla y Badajoz piden ayuda a sus correligionarios norteafricanos, la tribu integrista magrebí de los almorávides, cuya capital imperial era Marrakech. Así el ejercito almorávide dirigido por Yüsuf, derrota a Alfonso VI en Sagrajas o Zalaqa (Badajoz), resulta de lo cual los cristianos se repliegan al norte del Valle del Tajo, aunque mantienen la ciudad de Toledo. Vista la indignidad con la que viven los musulmanes andalusíes, los almorávides deciden unificar Al-Ándalus dentro de su imperio a partir de 1090.

Tras la reunificación de Al-Ándalus lograda por los almorávides en la derrota cristiana en Sagrajas (Badajoz), por la llamada de algunas taifas ante el avance cristiano, a sus correligionarios magrebíes, el imperio Almorávide (1090) y la posterior caída de este imperio, hacia 1145 debido al surgimiento de otra tendencia más integrista, con una nueva dinastía califal, la del imperio magrebí de los almohades. Al-Ándalus se viO libre del poner almorávide y surgieron unas segundas taifas (Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Murcia, Valencia, etc.) que perduraron hasta la nueva unificación impuesta por los almohades en 1170, tras el nuevo avance cristiano que permitió recuperar el valle del Tajo perdido tras Sagrajas, y la conquista de La Mancha. con Alfonso VII y la nueva llamada de los andalusíes a este nuevo imperio norteafricano que tenía su sede política en Rabat. Así, los almohades derrotaron a Alfonso VIII en la batalla de Alarcos (1195), lo que hace que La Mancha se pierda y caiga en manos musulmanas y Al-Ándalus se unifique de nuevo como territorio dependiente de los califas almohades. Tras la derrota almohade en las Navas de Tolosa en 1212, se constituyeron unas terceras taifas muy débiles hasta que el territorio de Al-Ándalus que sobrevivió al avance de los cristianos se agrupó bajo los reyes nazaríes de Granada a partir de 1246 y hasta 1492 con una paralización de varios siglos en las conquistas.

FEUDALISMO: Conjunto de instituciones de tipo político y socioeconómico nacidas en los orígenes de la Edad Media que creaban obligaciones de obediencia y servicio, generalmente de carácter militar, que se materializaban en la prestación política de “homenaje” por parte de un vasallo de condición libre hacia su señor. A cambio, el señor tenía obligaciones de protección y mantenimiento, materializadas en la mayoría de las ocasiones en la concesión de un feudo (territorio). Este sistema político y socioeconómico es predominante en Europa Occidental entre los siglos X al XIII. Es por tanto el feudalismo una estructura jerárquica y lleva consigo la multiplicación de relaciones de dependencia de carácter personal, que comporta la existencia de una persona principal (señor) y de otra subordinada (vasallo). Cualquier señor puede ser a su vez vasallo de otro individuo de rango superior, y el vasallo puede ser señor

4Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

de otro menos calificado. Una sociedad que ha sido por tanto simbolizada como una gigantesca pirámide cuya cúspide era el rey y la base el campesinado vasallo o siervo.

El proceso se desarrollaba dentro del concepto de régimen señorial, afectando esencialmente a las relaciones entre señores (laicos o eclesiásticos) y campesinos a partir de un amplio proceso social, económico, jurídico y político entendido como relaciones feudo-vasalláticas. El feudalismo poseía una base productiva basada en dos grandes pilares: el vínculo de los hombres a la tierra y la cohesión de la aristocracia.

El dominio señorial se dividía en dos zonas diferenciadas: la reserva señorial, como la parte que el señor se reservaba para su explotación (bosque, tierras explotadas directamente por el señor con mano de obra de sus siervos, y establecimientos monopolísticos como hornos, molinos, batanes,…), y las tenencias campesinas o mansos, cedidos a los campesinos que constaban de una vivienda y tierras adyacentes que aseguraban la autarquía de la economía familiar campesina. A cambio de dicha cesión los campesinos entregaban al señor un amplio conjunto de rentas y derechos derivados del reconocimiento del dominio eminente sobre la parcela que disfrutaban. Las rentas se percibían en tres modalidades: en especie (cosechas), en días de trabajo en la reserva señorial (corveas o sernas) o en dinero.

El ámbito geográfico de desarrollo del feudalismo fue principalmente Francia, Inglaterra, Italia y la Península Ibérica. En la Península, se comenzaron a plantear condiciones protofeudales desde fechas muy tempranas, al calor de la descomposición del sistema socioeconómico hispanorromano y en el reino visigodo, aunque en Castilla, al sobrar tierra y posibilidad de repoblar tierras arrebatadas al islam por parte de campesinos libremente, limitó el feudalismo, en cambió, en Cataluña se dieron estructuras propiamente feudales.

El sistema feudal iba ligado al concepto de señorío ya fuese de propiedad laica o eclesiástica, del que en la Península Ibérica había dos tipos: a) señorío territorial, en el que el señor, como propietario de la tierra, gozaba exclusivamente de derechos sobre la tierra y la producción; el campesino pagaba una renta en metálico o en especie o realizaba trabajos gratuitos para el señor a cambio de usar una tierra que no era suya.; b) señorío jurisdiccional, en el que el señor, por concesión del rey, tenía derecho a administrar justicia, mantener el orden, cobrar impuestos, nombrar cargos municipales, etc., sobre un territorio aunque no fuera de su propiedad. Muchas veces el señorío territorial iba unido al jurisdiccional.

RECONQUISTA: El término “reconquista” (cristiana) ha sido utilizado tradicionalmente por la historiografía para referirse al proceso histórico llevado a cabo por los reinos cristianos de la Península Ibérica, entre comienzos del siglo VIII a finales del siglo XV, para recuperar las tierras arrebatadas al reino visigodo y la cristiandad por el poder musulmán en tierras hispánicas. La auténtica reconquista se inicia en el siglo XI, ya que hasta entonces hubo una repoblación de tierras vacías que no hubo que reconquistar (“tierra de nadie”, es decir el Valle del Duero), se caracteriza por avances y retrocesos durante los siglos XII y XIII, con las invasiones integristas norteafricanas de Almorávides y Almohades y un largo epílogo desde comienzos del siglo XIII gasta 1492 con la conquista del último reino taifa de la Península: el reino nazarí de Granada.

La justificación ideológica surgida posteriormente a la reconquista incide en la necesidad de restaurar la monarquía visigoda y la fe cristiana en la Península, considerándose en sus crónicas Alfonso III de Asturias a fines del siglo IX legítimo heredero del primer rey de Asturias, el visigodo don Pelayo quién según la visión tradicionalista iniciaría la reconquista en 722 en la batalla de Covadonga. Así, la monarquía asturiana se considerará legítima heredera de la visigoda y por tanto con derecho a reconquistar unas tierras ocupadas por el Islam. El sentido religioso de la reconquista se irá consolidando y recibirá el impulso de cruzada por el desarrollo de este fenómeno a nivel de la cristiandad. Visiones más actuales ponen en entredicho la visión tradicionalista y patriótica de la reconquista ya que los pueblos del Norte de la Península siempre fueron hostiles al control de cualquier fuerza externa (Roma, Visigodos, Islam…) de modo que como es posible que aquí surgiera una monarquía que se considerara legítima heredera de la visigoda cuando los visigodos nunca ejercieron un poder efectivo en la zona, por tanto el elemento visigotizante del reino astur debió ser una creación ideológica y religiosa posterior para justificar el fenómeno de la reconquista.

La reconquista se vio condicionada por las luchas internas en cada ámbito – cristiano y musulmán – . No fueron ocho siglos ininterrumpidos de luchas entre cristianos y musulmanes, como pretendía la historiografía tradicional, sino que alternaron periodos bélicos y periodos de paz, e incluso se dieron episodios de relaciones amistosas entre unos y otros y tampoco es raro encontrar apoyo de musulmanes y viceversa. La reconquista tanto oriental (Castilla-León y luego Portugal) como occidental (Aragón-Cataluña) se hacen en paralelo y de manera normalmente independiente hasta desembocar en un hecho, la existencia de tres estados cristianos peninsulares: Portugal, Castilla y Aragón, apareciendo el término de España aunque no como realidad política unificada como se ha pretendido decir, bajo los reyes Católicos sino más bien como una realidad mucho más tardía, a partir del siglo XVIII con los Borbones. Para simplificar el proceso, podemos dividirlo en varias etapas:

Primera etapa ( desde el siglo VIII hasta la primera mitad del siglo XII):

5Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

Hasta el siglo XI los núcleos cristianos de resistencia tuvieron una actitud más bien defensiva. Pero con la debilidad de Al-Ándalus tras la desaparición del Califato de Córdoba (1031) la situación cambió debido a las exigencias económicas de los señores, que reclamaban nuevos espacios; la extensión del ideal de cruzada contra el infiel, y la voluntad de recuperar un territorio para restaurar el dominio político de los antiguos reyes visigodos. En un principio los reinos cristianos se contentaron con recibir parias, pero desde mediados del siglo XI pasaron a la ofensiva. Se recobra desde la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, los valles del Tajo y Ebro. Los navarros tomaron Calahorra, los leoneses Viseo y Lamego, castellanos y leoneses Toledo con Alfonso VI (1085), conquista esta última que supuso un duro golpe para los musulmanes, de modo que los reinos de Taifas favorecieron la unificación llevada a cabo por los almorávides que detuvo esta expansión en Sagrajas (1086) que determinó la pérdida de todo el Tajo salvo la ciudad de Toledo. En 1118 los aragoneses tomaron Zaragoza, y en los treinta años siguientes aragoneses y catalanes tomaron el resto del valle del Ebro hasta Tortosa. Por su parte, los portugueses, ya independientes de León y Castilla, tomaron Lisboa.

Segunda etapa (desde el siglo XII a primer tercio del XIII):Las invasiones almorávides y almohades suponen el paso de la Meseta sur de manos cristianas a musulmanas en sucesivas ocasiones. Así, Alfonso VI de Castilla y León toma la Taifa de Toledo en 1085, territorio que pierde en 1086 en Sagrajas, salvo la propia ciudad de Toledo, produciéndose un avance musulmán en la Meseta Sur por parte de los almorávides tras Sagrajas, aunque con el declive de éstos, Alfonso VII de Castilla recobra el valle del Tajo y La Mancha hasta un nuevo avance musulmán en este caso almohade (derrota cristiana en Alarcos en 1195 con Alfonso VIII)A principios del XIII, gracias a la acción conjunta de los reinos cristianos, a partir de la victoria castellana de las Navas de Tolosa (1212) los cristianos fueron imponiéndose a los almohades y se produjo una ventaja determinante a favor de los cristianos.

Tercera etapa (resto del siglo XIII, gracias a la victoria de Las Navas): Catalanes y aragoneses con Jaime I “El Conquistador” tomaron las Baleares y el reino de Valencia llegando a la actual provincia de Alicante, a lo largo de la primera mitad del siglo. Los portugueses llegaron a Faro (Algarve) Castellanos y leoneses ocuparon Extremadura, se adentraron en el valle del Guadalquivir (ocupación de Córdoba en 1236, después, Sevilla en 1248 por Fernando III). Alfonso X ocupó Cádiz y Huelva y también Murcia. Hasta 1264 aproximadamente y desde 1045 los cristianos habían ampliado su territorio con 400.000 kilómetros cuadrados. Para evitar conflictos fronterizos y zonas de influencia conquistadora, Castilla y Aragón se fijaron progresivamente áreas a conquistar a través de los tratados de Tudillén en 1151 por el cual Cuenca pasa a Castilla y Teruel a los aragoneses y se fija la frontera entre la actual Murcia y Almería como límite aragonés y castellano respectivamente, aunque el tratado de Cazola en 1179 supone cambios ya que finalmente, Murcia será tomada por Castilla y no por Aragón.

Cuarta etapa (siglos XIV y XV):Entre 1264 y 1484 la frontera se mantuvo casi intacta. El reino de Granada fue vasallo de Castilla desde 1246; desde entonces sólo episodios como las tomas de Algeciras (1344) y la de Antequera (1410) hicieron variar la frontera. A partir de 1482 los Reyes Católicos decidieron acabar con su independencia, lo cual se vio favorecido por las luchas internas entre facciones granadinas que aspiraban al poder (abencerrajes y zegríes). Los castellanos van tomando plazas: Alhama de Granada, Ronda, Guadix, Baza… y el 2 de enero de 1492 las tropas castellanas entraron en la Alhambra. Las condiciones de la rendición fueron establecidas en las llamadas Capitulaciones de Santa Fe. El reino granadino había resistido tanto tiempo por su potencial económico, el pago de parias, su habilidad diplomática, los problemas internos castellanos de la crisis de la baja edad media y su carácter accidentado, poco apropiado para los medios bélicos medievales.

REPOBLACIÓN: se designa con este término al conjunto de actuaciones desarrolladas a lo largo de la Edad Media por los reinos cristianos a medida que se produce previamente el proceso de reconquista ligado a la expansión de un sistema feudal. Este proceso consistente en la ocupación pacífica, por parte de la población de los reinos cristianos, del territorio antes perteneciente a Al-Ándalus, tenía como fin establecer y consolidar poder político y explotar económicamente el territorio, adquiriendo así un dominio sobre el espacio. El proceso se inicia a comienzos del siglo IX y no se concluye hasta finales del siglo XV tras la conquista del reino de Granada. Un proceso tan largo revistió diferentes fórmulas espacio-temporales. Hubo al menos cuatro etapas en Castilla: *Presura (del siglo VIII al X), entre La Cordillera Cantábrica y el Duero*Repoblación concejil (del siglo XI al XII), entre el Duero y el Sistema Central.*Repoblación de Órdenes Militares (primera mitad del siglo XIII), La Mancha y parte de Extremadura*Repartimientos (segunda mitad del siglo XIII), parte de Extremadura, Andalucía y Murcia. Este sistema se desarrollará en Granada durante el siglo XV y XVI.

El proceso fue parecido en los territorios conquistados por la Corona de Aragón, si bien en muchas tierras permanecieron los musulmanes (mudéjares) en un marco de tolerancia hacia su religión y costumbres.(Ampliar con apuntes en que consistió cada sistema).

6Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

ÓRDENES MILITARES: El surgimiento de las órdenes militares durante los siglos XII y XIII, hermandades de caballeros que a su particular observancia religiosa unían la misión de combatir al infiel, se halla estrechamente vinculada a los orígenes de las cruzadas. Los especialistas discrepan sobre las causas que determinaron su aparición, si bien admiten la coincidencia de dos factores: el influjo de la reforma monástica que culminaría en el siglo XII con la creación del Císter, a cuya regla se someterán las órdenes militares, e igualmente la promoción del espíritu caballeresco. Ambos elementos se encauzaron hacia la lucha contra los musulmanes. Eran instituciones a la vez religiosas y militares: sus miembros eran al mismo tiempo monjes y soldados. En cada Orden había profesos, legos y seglares. Las primeras en aparecer fueron las de San Juan de Jerusalén (1120) y la del Temple (1118) en Tierra Santa. Ambas órdenes se extendieron por toda la cristiandad. En la Península Ibérica el enfrentamiento contra el Islam propició su aparición. Incluso algunas internacionales, como las de San Juan y el Temple se establecieron en los reinos cristianos.

Dada la peculiar la situación de la Península dentro de la Cristiandad Europea, en pugna entre la cruz y la media luna, no tardaron en constituirse órdenes militares autóctonas, bajo la impronta del modelo extrapeninsular. De las que existieron en la Península, perduraron las de Santiago, Calatrava y Alcántara en Castilla, las de Avis, Santiago y Cristo en Portugal, y Montesa en Aragón. Las cuatro grandes órdenes peninsulares serán Santiago, San Juan, Calatrava y Montesa y jugaron un papel primordial en las guerras de los reinos cristianos contra el Islam así como en la repoblación del territorio, lo que les permitió acumular extensos patrimonios señoriales, base del enorme poder político del que disfrutaron durante la baja Edad Media. Los señoríos pertenecientes a las Órdenes recibieron el nombre de maestrazgos (en el caso de San Juan, Priorato). A partir del siglo XIII fueron divididos en dos partes: la mesa maestral, al frente de la cual había un gran maestre (o gran prior en el caso de los sanjuanistas) y las encomiendas, extensos dominios por lo general próximos a las fronteras, otorgados a algunos caballeros de la orden, los comendadores, con el propósito de que organizasen su repoblación, defensa y recibiendo retribuciones en forma de rentas de los vasallos de dichas encomiendas. Por otra parte, las órdenes militares peninsulares gozaron de una amplia gama de privilegios que incrementaban su poder. Al igual que las hermandades extrapeninsulares, se hallaban bajo la dependencia directa de la Santa Sede, y por tanto libres de cualquier intromisión de poderes o autoridades civiles o eclesiásticas de cada reino. Ello terminó convirtiéndose en una auténtica amenaza para el desarrollo del autoritarismo regio especialmente en Castilla. El poder que llegaron a adquirir hizo que los reyes intervinieran en el nombramiento de sus maestres, hasta que las incorporaron a la Corona de Castilla los Reyes Católicos conforme a la política centralizadora de la reina, en la persona de Fernando: Santiago en 1476, Alcántara y Calatrava en 1485. En Aragón, Montesa se mantuvo autónoma hasta que en 1578 Felipe II la incorporara a la corona. De las extranjeras, la de San Juan, mantuvo su autonomía durante buena parte de la edad moderna. Las Órdenes Militares adquirieron, en el marco del proceso repoblador de las tierras conquistadas a los musulmanes, gran cantidad de territorios que dedicaron a la explotación, bajo forma señorial, agrícola y ganadera.

Calatrava. Fundada en 1158 por Raimundo, abad de Fitero, y aprobada en 1164 por el Papa Alejandro III. Creada para proteger de los almohades las rutas entre Andalucía y Toledo, su patrimonio territorial se extendió inicialmente por la comarca del Campo de Calatrava y desde su sede en el Castillo de Calatrava La Nueva repobló lugares como Daimiel, Granátula de Calatrava, Torralba de Calatrava, Almagro etc… lugar este último donde se instalaron finalmente los maestres de la orden. Participó en la conquista de Andalucía y llegó a contar con más de 70 encomiendas.

Alcántara. Fundada en 1156 por un grupo de nobles salmantinos al frente de los cuales se encontraba Suero Fernández Barrientos, fue reconocida por el papa Alejandro III y adoptó con carácter oficial la Regla del Císter. Participó en la lucha contra los musulmanes. Su patrimonio territorial se extendió sobre todo por tierras extremeñas (Valencia de Alcántara, Tierra de Barros…) tras el acuerdo alcanzado en 1218 con la de Calatrava.

Santiago. Creada en 1170 en tiempos de Fernando II de León en Cáceres por el caballero Pedro Fernández, sus miembros fueron llamados en principio freires de Cáceres; su misión inicial fue asegurar la defensa de la ciudad frente a los almohades y participar en las campañas del rey por Extremadura. Esos freires se pusieron de acuerdo en 1171 con el arzobispo de Santiago, por lo que el maestre (máximo dirigente de la Orden) se convertía en canónigo de esas iglesias y los freires en vasallos y caballeros del apóstol Santiago. El Papa la aprobó en 1175.La Orden amplió su campo de acción al llegar a acuerdos con los reyes Castilla y de Portugal, que les cedieron posesiones y castillos en zonas fronterizas. En 1184 ya tenía propiedades en Castilla, León, Portugal, Aragón, Italia, Francia e incluso en Tierra Santa, siendo la primera Orden peninsular que se extendió por el exterior. Participó muy activamente en el proceso reconquistador en los siglos XII, XIII y primera mitad del siglo XIV en Castilla, Extremadura, Andalucía, Murcia, y Algarve. Su sede estaba en el castillo de Uclés (Cuenca) y en torno a el repoblaron muchos puntos de La Mancha y el Campo de Montiel: Villamayor de Santiago, El Campo, Villajos, Criptana, El Toboso, Montiel, Villanueva de los Infantes…

San Juan. Se considera la bula papal de Pascual II en 1113 el acta fundacional de la orden de San Juan de Jerusalén o la también llamada la Orden del Hospital. En ella el papa se dirige a Gerardo de San Juan designándole como institutor de los freires del Hospital. Los datos hoy por hoy permiten documentar la presencia de los Hospitalarios en la Península hacia 1130 tanto en Castilla como en Aragón. Tuvo especial presencia en el centro de La Mancha, y

7Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

desde su sede principal en el castillo de Consuegra (Toledo) repobló el centro de la Mancha: Consuegra, Lillo, Madridejos, Villarta de San Juan, Arenas de San Juan, Quero, Herencia, Alcázar de San Juan.

ALFONSO VIII DE CASTILLA (1155-1214). La muerte prematura de su padre, Sancho III, le convirtió en rey cuando todavía era un niño de tres años. Durante su minoría de edad hubo una fuerte pugna entre los Castro y los Lara, dos familias de la alta nobleza castellana que se disputaban la regencia del niño rey. La minoría de edad de éste, conllevó también el intervencionismo en los asuntos castellanos de Fernando II de León y la invasión de algunas plazas castellanas por Sancho VI de Navarra. En 1169 fue armado caballero y tomó personalmente el poder. Contrajo matrimonio con Leonor de Inglaterra. Tres tipos de problemas hubo en su largo reinado: el primero, los derivados de las relaciones con León; en segundo lugar, los relativos al enfrentamiento con Navarra, a pesar de lo cual Sancho VII acudió a la batalla de las Navas de Tolosa. Y en tercer lugar, los problemas propios de la lucha contra los musulmanes. Alfonso VIII ya adulto invade Navarra con objeto de recuperar las plazas que le habían sido arrebatadas durante su minoría, pugna que se resolvió a favor de Castilla. Después de esto, acudió a la frontera oriental del Tajo, que era la más amenazada de su reino por la presencia almohade. En 1177 tomó Cuenca con la ayuda de Alfonso II de Aragón. Poco después alarmado por la expansión aragonesa en Levante, Murcia y Andalucía, hace firmar a Alfonso II de Aragón el tratado de Cazola en 1179 que supone un nuevo reparto de las zonas de la futura reconquista. En su avance hacia el sur fue derrotado en 1195 en Alarcos cerca de la actual Ciudad Real por el califa almohade Abu Yacub. Alarcos supuso cuantiosas pérdidas humanas, un significativo recorte territorial que incluía toda la meseta sur y la reconquista de los musulmanes del valle del Tajo durante dos años. Uno de los efectos del desastre de Alarcos fue hacer comprender a los reyes cristianos de la necesidad de unión y de dejar de lado los enfrentamientos internos. Esta situación se concretará en la movilización conjunta con espíritu de cruzada de un gran ejercito de castellanos, aragoneses y navarros que desde Toledo avanzan hacia el sur retomando las plazas reconquistadas por los almohades en el valle del Tajo y La Mancha: Consuegra, Mora, Uclés, Malagón, Calatrava… llegando a Sierra Morena y derrotando a los almohades en las Navas de Tolosa (1212) cuyos efectos, además de ocasionar la caída del imperio almohade, permitió el dominio de los valles del Tajo y Guadiana y abrió a los cristianos el paso hacia el valle del Guadalquivir. La conquista de Andalucía era cuestión de tiempo.

NOBLEZA: Según el esquema social tripartito vigente en la Edad Media, la nobleza era uno de los grupos ( o estamentos en la edad moderna) (el otro era el clero), el brazo armado de la sociedad: su misión era velar militarmente por el conjunto del cuerpo social. De este modo en la cúspide de la sociedad trinitaria y piramidal medieval estaba el rey o rex, cuya misión era el gobierno del conjunto de la sociedad, por debajo, compartiendo escalafón, la nobleza, o bellatores es decir los que combaten y el clero u oratores, es decir los que oraban por la comunidad y finalmente en el tercer escalafón los campesinos o laboratores, es decir los que trabajan para mantener a los grupos anteriores. La nobleza retroalimentaba a la élite del clero o alto clero (es decir, obispos, arzobispos, importantes abades…) y como el resto de los grupos, salvo el clerical, venía marcado por la cuna o sangre. El auge y engrandecimiento de la nobleza del territorio hispano medieval se debió a diversas causas:-actividad bélica especialmente contra los musulmanes (sobre todo los caballeros, es decir todo aquel que tuviese caballo y armas y pudiera luchar contra las expediciones musulmanas se convertía en miembro de la baja nobleza).-recompensas regias en pago a servicios que no tenían que ser estrictamente militares.-señorialización de las estructuras sociales (feudalismo) a la vez que el surgimiento de oligarquías urbanas (burgueses) que tendían a enriquecerse por vía matrimonial con nobles.Según su origen y circunstancias se puede hablar en la Península en La Edad Media de un grupo heterogéneo que se ha dividido tradicionalmente en:

-alta nobleza, llamada en los documentos medievales ricos hombres, eran grandes magnates o barones que en el antiguo régimen serán denominados los grandes de España, constituyen una minoría pero de extraordinario poder (10% de la sociedad castellana a finales del siglo XV), de los cuales las más familias más importantes habían surgido por hazañas guerreras, intrigas cortesanas o eran fruto de descendencia bastarda de los reyes.

-baja nobleza, infanzones o hidalgos y caballeros que representó un grupo social privilegiado pero intermedio entre la alta nobleza y el pueblo llano, de dicho grupo se retroalimentaba el medio y bajo clero. Se dedicaban fundamentalmente a las armas y constituyen un grupo social abierto al que se podía acceder con ciertos requisitos, es decir, era factible el ennoblecimiento. Se distinguía entre hidalgos de gotera que pertenecían a las oligarquía urbanas e hidalgos por los cuatro costados que era la hidalguía ordinaria

En Castilla se distinguía entre nobleza primitiva, teóricamente descendiente de los antiguos linajes visigodos, según ficticios árboles genealógicos, nobleza vieja formada en las empresas militares de los siglos XII y XIII y nobleza nueva constituida en la baja edad media al amparo del nuevo empuje de la reconquista o por las regalías que los Trastámaras hubieron de conceder a quienes les apoyaron para consolidarse en el poder.

Ser noble no reportó solo crédito o estima social, generando una cohesión grupal (o linaje) sino que definió un status jurídico de privilegio basado en la exención fiscal y en la existencia de unos procedimientos judiciales especiales y exclusivos para los nobles, diferentes a los del pueblo llano, así como facultades jurisdiccionales en sus dominios territoriales. Sus privilegios eran diversos: leyes particulares, sistema judicial y penal propio, exención fiscal, etc.

8Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

Rasgo dominante dentro del estamento es la posesión de tierras, si bien en distinto grado. La nobleza en muchos casos iba asociada a la institución del señorío, tanto en su versión de señorío territorial como en la de señorío jurisdiccional; en efecto, los nobles recibían concesiones, por parte de los reyes, tales como nombrar cargos públicos en algunas poblaciones, administrar justicia o nombrar jueces, cobrar algunos impuestos en su favor, etc.

En la esfera de lo militar poseían insignias, escudos y mesnadas o grupos armados propios. Durante el antiguo régimen (siglos XVI al XVIII) consolidará su posición y finalmente su status comenzará a debilitarse a partir de las revoluciones liberales y burguesas del siglo XIX.

El estamento nobiliario presentaba homogeneidad desde el punto de vista jurídico, pero dentro del mismo había diferencias debidas al grado de riqueza de sus componentes, en parte debidas a la existencia del mayorazgo en Castilla: el hijo mayor de un noble heredaba la mayor parte de la hacienda, y el resto de los hijos –los llamados segundones- buscaban una salida y una forma de vivir en el ejercicio de las armas o bien ocupando algún cargo de importancia dentro del estamento eclesiástico o de la administración del reino.

La nobleza formó parte de las Cortes estamentales medievales, lo mismo que con anterioridad había formado parte del organismo asesor que fue la Curia Regia y, en la época visigoda, el Aula Regia. Por otra parte, y como testimonio de su poder e influencia, intervino siempre en momentos de crisis políticas y dinásticas internas en cada uno de los reinos cristianos.

En resumen, en la Edad Media en la Península Ibérica definen a la nobleza como grupo estas constantes: la posesión de un patrimonio más o menos extenso, la influencia política, el factor hereditario (consagrado en el mayorazgo) y la posesión de privilegios (de tipo civil, fiscal, militar, etc.).

CORTES ESTAMENTALES: Institución de origen medieval con una larga evolución. Inicialmente fueron las asambleas políticas de los estamentos (a saber, nobleza, clero y ciudades) convocados y presididos por el rey. Su origen está en las reuniones extraordinarias de la Curia Regia – formada por nobles y eclesiásticos -, a la que se sumaron los representantes de las ciudades y villas, lo cual se debe a la importancia de los concejos, dueños de abundantes recursos para atender las necesidades de contribuciones extraordinarias de los reyes, transformándose de Curia Regia a Cortes Estamentales cuando aparezca como asamblea consultada regularmente. Según el territorio, surgieron en momentos distintos: en León en 1188; en Cataluña en 1214-18; en Castilla entre fines del siglo XII y principios del XIII; en Aragón en 1247; en Valencia en 1283; en Navarra en 1300. En Castilla y en León se reunían por separado hasta que, tras la unión definitiva en 1230, triunfó la fórmula de convocarlas conjuntamente.

La causa principal de su nacimiento fue de tipo económico: los problemas derivados de la acuñación de moneda y las necesidades financieras del rey. Por otra parte, se fijó la costumbre de reunirlas siempre que un asunto importante requería la presencia de los estamentos (legislación, juramento al nuevo rey, problemas sucesorios, quejas y agravios, impuestos, relaciones exteriores, etc…).

En la Península, durante la Edad Media, hubo dos modelos, el de Castilla y León y el de la Corona de Aragón.En Castilla y León, donde se puso en práctica el principio del autoritarismo del rey, por tanto una institución controlada por la monarquía que era considerada descendiente de la visigoda y reforzada por la providencia de Dios. Sus principales competencias fueron: otorgar servicios y tributos extraordinarios al rey, modificar leyes anteriores, prestar homenaje al nuevo soberano, autorizar la acuñación de moneda y consulta sobre temas de especial importancia; nunca tuvieron poder legislativo, sino más bien apoyaban las decisiones del rey de Castilla. A partir del primer tercio del siglo XV se especializaron en algunas funciones (fiscales sobre todo, como votar impuestos extraordinarios) y perdieron influencia en la política general. Era el rey el encargado de la convocatoria y las ciudades elegían a normalmente dos diputados o procuradores por estamento de la ciudad donde se convocaban las Cortes. Se iniciaban con un discurso regio y los diputados acudían con un cuaderno de peticiones y quejas.

En los territorios de la Corona de Aragón (cada uno de ellos tenía sus propias Cortes convocadas en Barcelona, Cataluña, Zaragoza, Aragón y Valencia respecto del reino de Valencia) su estructura y cometido eran en parte diferentes, como lo era la consideración del poder, un acuerdo entre soberano y súbditos y no herencia visigoda o providencia divina. Los estamentos deliberaban independientemente; además había un cuarto brazo o estamento, el de los caballeros o nobles de segunda categoría. Sus competencias eran amplias: reparación de agravios a requerimiento de los estamentos, presentación de peticiones al rey (cuadernos de gregues), concesión de ingresos fiscales extraordinarios y –muy importante- elaboración de leyes; en esos reinos la potestad legislativa del rey estaba, en razón de la aplicación del principio del pactismo, mucho más condicionada por las Cortes que en Castilla ya que incluso a veces se opusieron frontalmente a los intereses de la monarquía aragonesa. La convocatoria correspondía al rey y es éste quien explica los motivos de la convocatoria y las cuestiones a tratar. Se inician las sesiones donde se escuchan las demandas del rey y luego los agravios cuya reparación es solicitada por los representantes de cada brazo o estamento (procuradores o diputados), normalmente 5 por estamento. El rey inauguraba las Cortes con un discurso y después escuchaba puntualmente las quejas, dando una respuesta satisfactoria y si no no se pasaba a votar el impuesto extraordinario. Además, en Cataluña desde finales del siglo XIII se estableció una Diputación de las Cortes,

9Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

institución que luego fue adoptada en Aragón y en Valencia – también en Navarra-; creada en principio para representar a las Cortes cuando éstas no estaban reunidas y asegurar la plasmación de los acuerdos, pasó a tener vida propia conocida como Diputación del General o “Generalitat” en Cataluña y Valencia.

Las Cortes de Navarra tuvieron funciones y estructura similares a las anteriores.

JAIME I EL CONQUISTADOR (1208-1276). Hijo de Pedro II “El Católico” de Aragón y de María de Montpellier, fue rey de la Corona de Aragón. Su minoría de edad fue un periodo turbulento, con continuos levantamientos de la nobleza, sobre todo la aragonesa.

A lo largo de su reinado la Corona de Aragón experimentó un gran crecimiento territorial. Consiguió el dominio total de Mallorca (1229-1230) e Ibiza (1235) y sometió a Menorca como tributaria (1231). Conquistó el reino de Valencia (1232-1245) hasta la cuenca del río Júcar.

En el Tratado de Almizra (1244) renunció al reino de Murcia a favor de Castilla con Alfonso X, y luego sofocó, en beneficio del rey castellano, la revuelta de los mudéjares de Murcia (1264), y en los últimos años de su reinado se enfrentó a la revuelta de los mudéjares valencianos.

Firmó con Luis IX de Francia el Tratado de Corbeil (1258), por el que renunció a sus derechos en Occitania y aseguró, libres de vasallaje al francés, Rosellón, Cerdaña y Montpellier.

Imbuido del ideal de cruzada organizó en 1269 una expedición a Tierra Santa que resultó un fracaso.

Los últimos años de su reinado estuvieron agitados por revueltas nobiliarias y por la rivalidad entre Pedro, el príncipe heredero, y el infante Fernando Sánchez de Castro, hijo bastardo de Jaime. En 1275 hubo graves motines sociales en Valencia, en tanto que en la comarca de Játiva tuvo lugar una revuelta musulmana, cuyo dirigente Al-Azra, derrotó a Jaime.

Tras varios proyectos de división del reino, causantes del descontento nobiliario, dejó a Pedro (futuro Pedro III) Cataluña, Aragón y Valencia, y a Jaime las Baleares y el señorío de Montpellier, unido vasalláticamente a Pedro, pero que condujo a una secesión que duraría tres cuartos de siglo.

EDAD MODERNA

ISABEL I DE CASTILLA (Isabel “La Católica”. Nace en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, en 1451 y muere en el castillo de La Mota, en Medina del Campo, provincia de Valladolid en 1504). Hija del rey castellano Juan II Trastámara y la segunda esposa de éste, Isabel de Portugal. A la edad de 10 años paso a la corte de su hermanastro el rey de Castilla Enrique IV. La muerte inesperada del hermano de Isabel, el príncipe Alfonso en 1468 provocó la aparición en la escena política de ésta, nombrada legítima heredera por los partidarios de quien veían en ella a una futura y preparada reina, lo que implicaba el enfrentamiento con el rey y con la hija de éste, Juana, ya que en la corte se murmuraba que era una hija adulterina de la reina y esposa de Enrique IV, con un noble de la corte, llamado Beltrán de la Cueva, de ahí que los que apoyaban a Isabel, llamaran a la princesa Juana como “La Beltraneja”. En principio, el rey declaró a Isabel, su hermanastra como heredera (Pacto de los Toros de Guisando, 1468), pero el matrimonio secreto de ésta con el heredero de Aragón, el futuro Fernando II de Aragón en 1469 provocó que el rey la desheredase al no ser informado del hecho. Desde entonces Isabel fue incrementando sus partidarios entre la nobleza. Al morir Enrique IV sin testar en 1474, Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia, lo que dio lugar a una guerra civil entre sus partidarios (destacando los Mendoza) y los de Juana (apoyada por Juan Pacheco, marqués de Villena y otros nobles). Una guerra donde lo que realmente se decidía no era si reinaría Juana o Isabel sino más bien la pugna de dos concepciones de la monarquía: monarquía feudal, débil (Juana) o monarquía moderna y estado fortalecido (Isabel). La guerra se internacionalizó ya que Alfonso V, rey de Portugal casó con la jovencísima Juana con la intención de unir el trono castellano al portugués. Isabel contó con el apoyo de su esposo y rey de Aragón, Fernando II. Tras la batalla de Toro que dio el trono a Isabel, en 1474 se firma el tratado de Alcaçovas-Trujillo) por el que el rey portugués reconoce a Isabel como reina de Castilla.

Con la unión dinástica de Castilla y Aragón (ya que en ambos países ibéricos reinarán Trastámaras), ambos territorios mantendrán su autonomía a nivel institucional, jurídico, monetario,… aunque Castilla, muy superior desde un punto de vista demográfico y territorial, detentó la hegemonía en la Península. Los Reyes Católicos, título dado por el papa Alejandro VI en 1496 van a ser los iniciadores del estado moderno, o por mejor decir, la reina Isabel será la responsable de hacer de Castilla un estado moderno. Con ella acabó la empresa medieval de la Reconquista y se inició la monarquía autoritaria. Su objetivo fue fortalecer la autoridad real en Castilla, con la Creación de una serie de organismos de control a los distintos estamentos sociales (nobleza, clero y pueblo llano, ampliar este aspecto por los apuntes). Fueron decisiones de la reina las acciones orientadas a la uniformidad religiosa, que se concretará en la creación del Tribunal de La Inquisición en 1478 para perseguir a los falsos conversos, conversión forzosa de los musulmanes de Granada y expulsión de los sefarditas en 1492. Esta conversión forzosa de musulmanes y la aparición

10Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

del fenómeno “morisco” se enmarca en la empresa militar que culminó con la conquista del reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la Península en 1492. Destacó también su política matrimonial que tenía como objetivo aislar a Francia, enemiga tradicional de Castilla, buscando vínculos entre sus hijos y diversas dinastías europeas como Portugal, que culminará en su bisnieto Felipe II, El Imperio y Austria (con su hija Juana), que culminará en su nieto Carlos I, y con Inglaterra, (con su hija Catalina) donde esta política no tendrá resultados positivos. Puso igualmente especial empeño en la expansión ultramarina del Atlántico que culminará con el descubrimiento de las Indias Occidentales en 1492 por Cristóbal Colón.

REINO NAZARÍ: Reino musulmán de Granada que permaneció independiente del dominio peninsular que ejercieron los reinos cristianos, existiendo como realidad política independiente en la historia de Al-Ándalus entre 1231 a 1492. Se constituyó tras el hundimiento almohade en la Península, sucedido tras la victoria cristiana de Las Navas de Tolosa en 1212, lo que permitió a los emires andaluces el surgimiento de toda una nueva serie de reinos independientes (terceras taifas) de los cuales, tan solo el de Granada no sucumbió al empuje cristiano por diversas circunstancias: habilidad diplomática de los embajadores nazaritas frente a los reyes de Castilla y frente al poder benimerín en el norte de África, lo accidentado del territorio a diferencia de la Andalucía Occidental o valle del Guadalquivir, la situación de guerras civiles intermitentes y crisis en la baja edad media castellana que pospusieron la culminación de la reconquista al reinado de Isabel I. Su fundador fue el emir o califa Muhammad I (1237-1273) pertenecía a la familia árabe de los Banu Nasr (de ahí el nombre de Nazarí). A parte de la actual provincia de Granada, comprendía Málaga y Almería. El fundador del reino fue reconocido por otros emires andalusíes como los de Guadix, Ronda o Baza… Su último siglo y medio viene marcado por cuatro hechos: la tensión del cerco castellano, las luchas entre linajes por la disputa del poder (Zegríes y Abencerrajes), la intensa actividad artesanal (especialmente sedera), la agricultura de regadío, el comercio de productos exóticos en manos de comerciantes genoveses, ya que la nobleza castellana en la baja edad media era maurófila, es decir gustaba del modus vivendi andalusí, y su esplendor intelectual y artístico, simbolizado en el palacio de la Alhambra construido entre los siglos XIII a XV.

Su territorio fue menguando poco a poco y nunca superó los 30.000 kilómetros cuadrados y hacia 1480 era un reino populoso, cuya población rondaba los 300.000 habitantes. Había hispanomusulmanes, algunos de origen árabe, bereberes, “renegados” (antiguos cristianos), judíos… Sus estructuras políticas, económicas, jurídicas, administrativas… reproducían el centralismo omeya de Córdoba.

GERMANÍAS: Esta revuelta llamada “Germanías” o en castellano “Hermandades” se produjo en Valencia y Mallorca entre 1519 y 1523, coincidiendo con los inicios del reinado de Carlos I, sincrónicas con la Revuelta de las Comunidades de Castilla, que tenían un carácter más político, y no tan social como en el caso de las Germanías. Inicialmente tuvo un carácter moderado y urbano, pero se radicalizó desde 1521 y se extendió por el campo. Las causas de la revuelta fueron: la crisis de la autoridad agravada desde la muerte de Fernando el Católico, el aumento de la presión fiscal de la Corona, la crisis del sistema gremial, con la pérdida del mercado local por los gremios (artesanos agermanados o hermandades de artesanos), las tensiones entre facciones nobiliarias y la escasez de trigo… Los hechos que precipitaron la revuelta fueron la peste de 1519, que produjo el abandono de sus cargos por las autoridades locales, el aplazamiento de la llegada del rey Carlos I a Valencia y la presión de los corsarios turcos sobre las ciudades costeras. Así, en Valencia, de una parte, hubo un enfrentamiento entre artesanos agermanados y las élites gremiales, luchando los segundos por el monopolio del mercado y el proteccionismo municipal y de otra la lucha entre los campesinos oprimidos por los abusos señoriales y la aristocracia terrateniente, apoyada por los moriscos. Los agermanados pedían representación en el gobierno municipal y el acceso a la justicia del emperador que les era negada por sus señores locales, mayor participación en el gobierno municipal, un saneamiento de la administración local y la lucha antiseñorial y antimudéjar. Su primer dirigente, Joan Llorens pretendía dotar a Valencia de una constitución republicana. El movimiento iniciado en Valencia en julio de 1519, se extendió por otras ciudades del reino, donde se crearon juntas revolucionarias y se radicalizó la situación, cometiéndose todo tipo de atrocidades, enfrentándose con el virrey y la nobleza, suprimiendo impuestos, bautismo forzoso de los mudéjares… En ese momento perdió apoyos de las clases medias y el enfrentamiento armado con las tropas del virrey empezó en junio de 1521. La figura representativa de los sublevados fue Vicent Peris. Tras éxitos iniciales de los agermanados, fueron definitivamente derrotados en diciembre de 1522 a manos del ejército del rey. En Mallorca, donde el conflicto se inició más tarde, la revuelta acabó en marzo de 1523.

Las Germanías fueron un movimiento protagonizado sobre todo por los artesanos y jornaleros de las ciudades contrarios a la alianza de los artesanos poderosos y los grandes comerciantes italianos. Cuando se radicalizó el movimiento tomaron particular relevancia los campesinos y el bajo clero. Fue una revuelta de los más débiles contra los poderosos y pidieron protección al rey frente a los abusos de éstos, pero Carlos I se alió con la nobleza. En el bando contrario a las Germanías estuvo la nobleza, junto con la mayor parte de la burguesía comercial y los mudéjares. La represión fue muy sangrienta y tuvo marcado carácter económico (confiscaciones, multas…), lo que unido al número de muertos en los enfrentamientos justifica la decadencia de Valencia y Mallorca en el siglo XVI. La derrota de agermanados representó el triunfo de la nobleza (apoyada por la monarquía) y de la alta burguesía mercantil italiana con intereses en esos territorios.

11Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

CONCILIO DE TRENTO: Durante el reinado de Carlos I ( Carlos V del Imperio Alemán) se produjo el inicio del cisma religioso dentro de la Iglesia Católica, a partir del fraile agustino alemán Martín Lutero, el cual, a partir de una libre interpretación de la sagrada escritura plantea una forma de religiosidad sencilla, evangélica y que preconiza una vuelta al cristianismo primitivo. Para Lutero, el hombre está abocado al pecado y solo Dios puede redimir sus faltas a través de la fe personal. A partir de este presupuesto monta toda su teología. En 1517 publica sus “95 tesis contra las indulgencias”, estas indulgencias eran documentos papales que mediante su compra reducían la estancia del comprador en el purgatorio, borrándole los pecados, con el dinero obtenido, la Santa Sede quería sufragar la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. A partir de aquí, plantea Lutero su doctrina basada en “la justificación por la fe”, “la libre interpretación de las sagradas escrituras” y “el sacerdocio universal del creyente”, devaluando las buenas obras como título para la salvación, dejando al creyente que libremente interprete la Biblia, sin intermediarios, rechazando la autoridad del Papa, la validez de los sacramentos, el culto a los santos y las reliquias, negando la existencia del Purgatorio… y solo aceptando la fe y la libre interpretación de la Bablia. El éxito del protestantismo se debió en parte a la situación de Alemania, un conglomerado de principados y ciudades que a duras penas aceptaban la autoridad de un emperador autoritario que quiso hacer real su idea de un imperio cristiano unido. El luteranismo fue el arma nacionalista de los príncipes alemanes contra el emperador católico.Desde antes del protestantismo, en algunos círculos católicos y humanistas se planteaba la necesidad de una reforma de la Iglesia, aunque sin un matiz cismático (Erasmo de Rotterdam), debido a la vida poco edificante del clero, la actitud de los papas que se comportaban como auténticos señores temporales, venta de indulgencias, una religiosidad atrasada que no daba respuesta al hombre del renacimiento sobre el problema de la salvación… Así, algunas órdenes religiosas castellanas iniciaron antes del protestantismo su propia reforma (Carmelitas). Carlos I adoptó una política en principio conciliadora con el fin de evitar la ruptura de la unidad religiosa en Europa y convocó Dietas (reuniones con los príncipes alemanes) para conseguir que Lutero se retractara. No lo consiguió e incluso pidió a la santa Sede un concilio ecuménico, cuya convocatoria se retrasaba de modo que Carlos V se enfrentó a los protestantes por las armas, y cuando se convocó el concilio ya no acudieron los protestantes y no pudo existir acercamiento. Los propios católicos vieron necesaria también una reforma interna para frenar y hacer frente al protestantismo que se ha dado en llamar por oposición de la reforma luterana, contrarreforma, que quedó explícita en un concilio celebrado en Trento (Norte de Italia). Se trató del décimo noveno concilio ecuménico de la Iglesia católica, cuyas sesiones se desarrollaron entre 1545 a 1563, durante los pontificados de Paulo III, Julio III y Pío V. Dos tendencias se presentan en el aula conciliar, la de los teólogos españoles (Melchor Cano, Domingo de Soto), moderada y partidaria de no endurecer posiciones y la representada por los obispos italianos que se opone a cualquier concesión doctrinal a los protestantes por miedo a debilitar la posición del Papa dentro de la Iglesia. Los acuerdos afectaron a las costumbres e instituciones y al dogma. Respecto de las costumbres e instituciones, se mejoró la formación del clero, se consolidó la vocación, aparecieron los seminarios y todas las órdenes fueron sometidas a rigurosa reforma, imponiéndose al clero una recta moral y ética. Respecto del dogma, el catolicismo se posicionó claramente respecto de las afirmaciones protestantes: se reforzó la autoridad del Papa en la Iglesia que los protestantes negaban, se rechazó la libre interpretación de las sagradas escrituras, guardándose la Iglesia la verdadera interpretación a través de la Biblia en latín (Vulgata), se consideró que aunque la fe es necesaria para la salvación, lo son también las buenas obras, se reafirmaron los sacramentos, el culto a los santos, la existencia del Purgatorio… y frente a la sobriedad de la liturgia y los templos protestantes, apareció una liturgia católica que junto a los vistosos y nuevos templos (barroco) sumieran al creyente en una experiencia mística en la ceremonia de la Eucaristía en la que el pan y el vino se transformaban en cuerpo y sangre de Cristo, hecho negado por los luteranos. Felipe II se convirtió en el brazo armado de la ortodoxia de Trento, favoreciendo la acción de los Jesuitas o la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, quien entregó al Papa la orden como herramienta para frenar el protestantismo y evangelizar las tierras de castellanos y portugueses en América, África y Asia. La obediencia al Papa se convirtió en la norma principal de la orden, igualmente Felipe II impuso inflexiblemente las normas trentinas y prohibió a los estudiantes castellanos estudiar en universidades europeas por miedo al contagio luterano, es más estableció una dura censura de libros (índice de libros prohibidos) y mediante la inquisición borró de Castilla cualquier foco de protestantismo o cualquier forma de religión que de forma autóctona planteara alguna forma de evangelismo (alumbrados), así como tratando duramente a los moriscos que en su intimidad mahometizaban (seguían las prácticas de ellos mismos o sus antepasados antes de ser obligados al bautismo) haciendo de Castilla la reserva de la más pura ortodoxia católica.

HERNÁN CORTÉS (1485-1547): Conquistador del imperio Azteca, asentado en la altiplanicie mexicana. De origen hidalgo nació en Medellín (Badajoz), iniciando estudios de derecho en Salamanca, aunque nunca se graduó, mostrando desde muy joven su inclinación por las armas más que por las letras y en 1504 se encontraba en La Española ocupando un cargo burocrático. En 1511 participó en la expedición a Cuba, bajo la dirección de Diego de Velázquez y en 1519 inició una expedición a tierras continentales de América. En Veracruz tuvo conocimiento de la existencia de una civilización rica y refinada, la de los aztecas y por orden de Velázquez se encaminó a su conquista y tras el saqueo de Tabasco, Cholula y Tlaxcala, desoyendo a Velázquez, llegó a la capital azteca, Tenochtitlán. A pesar de que la expedición fue recibida con gran acogida por el emperador de los aztecas, Moctezuma, quien vio en los castellanos la confirmación de la profecía hecha por el dios Quetzalcoalt, que prometió volver desde los mares, finalmente fue hecho prisionero debido a la hostilidad mostrada por los aztecas hacia los castellanos por su actitud mostrada ante sus creencias religiosas (adoración de ídolos y sacrificios humanos). La situación se saldó con la muerte de Moctezuma y la huída de los castellanos de la capital del imperio que fueron sorprendidos por los aztecas y

12Departamento Sociolingüístico. Pruebas Libres de Bachillerato.

muchos de los cuales murieron en la llamada noche triste, el 1 de julio de 1520. Rehechos los castellanos vencieron a los aztecas gracias al uso de armas de fuego y caballería en Otumba.

Una vez dominado México, a continuación incorporó al imperio de Carlos V el territorio del actual Honduras y Guatemala, en manos de una civilización decadente, los mayas. Cortés fue nombrado gobernador y capitán general del virreinato de Nueva España, pero en 1528 fue desposeído de los títulos y obligado a regresar a Castilla, donde se defendió de las acusaciones que pesaban sobre él, relativas a la crueldad empelada en sus conquistas y a los enfrentamientos con sus superiores. En 1530 regresó a México donde estuvo hasta 1540 organizando expediciones por el Pacífico. Volvió definitivamente a Castilla en 1540. En sus Cartas de relación describió la conquista del Imperio Azteca y justificó su acción como conquistador.

ARMADA INVENCIBLE: Es el nombre que recibe la escuadra española formada por Felipe II (1556-1598) para la invasión de Inglaterra. La reina británica Isabel I mantuvo siempre una posición contraria respecto de los intereses castellanos. En 1585 había favorecido a los rebeldes de Países Bajos, firmando con ellos un tratado en el que se comprometía a prestarles ayuda militar. Ese mismo año Felipe II ordenó la captura de todas las naves inglesas ancladas en puertos castellanos. Posteriormente, Frances Drake, pirata británico, inició una campaña de ataque sistemático a las colonias del área del Caribe, poniendo entredicho el sistema defensivo castellano en el Atlántico.Ante el hostigamiento británico el rey recibe la propuesta de Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, de preparar una expedición naval contra Inglaterra, que solventase, a la vez, el problema del control del océano y la revuelta de Países Bajos. Consultado también Alejandro de Farnesio, aunque más cauto, se muestra de acuerdo con el proyecto. Ambos enviaron sus planes al monarca, resaltando la necesidad de una gran armada que neutralizara el poder de la inglesa. Los ingentes ingresos de la fiscalidad castellana, el oro de Indias y el que provenía de la Iglesia hicieron posible el proyecto.Farnesio había fijado la invasión en octubre de 1586, pero los 130 buques y los 30.000 hombres que compusieron “La Invencible” no estaban listos. La ejecución de María Estuardo, en febrero de 1587 precipitó el plan de invasión. En un principio iba a ser mandada por el marqués de Santa Cruz, pero ante su muerte, fue sustituido por Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medinasidonia, capitán general de Andalucía y experto militar, aunque sin conocimiento del mar y menos de la guerra naval. En mayo de 1588 la Invencible salió de Lisboa y en julio tras detenerse en La Coruña llegó al canal de La Mancha, donde debía encontrarse con los tercios de Alejandro de Farnesio, que sería quien asumiría la invasión. El primer enfrentamiento ocurrió cerca de Calais, poco más tarde cerca de Gravelinas donde la flota británica dispersó a las naves castellanas. Los vientos llevaron a la flota hacia el norte que ante la dificultad de volver al Canal y acudir al encuentro de Farnesio, regresó bordeando las islas Británicas y soportando nuevas tormentas a la altura de Irlanda que remataron el desastre.La derrota fue la unión de varios factores: Felipe II calculó mal las posibilidades de invasión, falta de coordinación con la infantería de Flandes, falta de experiencia del duque de Medinasidonia, pero fundamentalmente dos conceptos diferentes de guerra naval, ya que Castilla optó por poderosos galeones equipados con artillería de corto alcance y preparados para el abordaje, e Inglaterra optó por artillería de largo alcance que permitió a sus buques mantenerse a distancia de los enemigos. Las consecuencias no fueron fundamentalmente pérdidas materiales, ya que en poco tiempo Castilla recuperó su escuadra, sino más bien psicológicas y políticas, por vez primera en el mar, el poderío castellano fue doblegado.