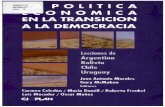

Damill, Mario_La Economía y La Política Económica. Del Viejo Al Nuevo EndeudamientoX

-

Upload

leandro-vivas -

Category

Documents

-

view

213 -

download

0

description

Transcript of Damill, Mario_La Economía y La Política Económica. Del Viejo Al Nuevo EndeudamientoX

-

Damill, Mario_La economa y la poltica econmica. del viejo al nuevo endeudamientoX.pdffile://C:\Grupo escritorio\Historia Poltica y Econmica Argentina\Damill, Mario_La economa y la poltica econmica. del viejo al nuevo endeudamientoX.pdf

Concepts:

inflacin, tasas, economa, financieros, poltica, pblicas, monetario, gobierno, comienzos, estabilizacin, argentinos, ingresos, convertbildad, Buenos Aires, Banco Central.

Summary:

Queda hecho el depsito que previene la ley 11.723.

Se pone en marcha, hoy, el nuevo programa econmico basado en un esquema de convertbildad del austral y de desndexacn de pre-.

pida estabilidad, reflejada en una inflacin cercanaal 1 % mensual.

significa un retomo al denominado patrnoro-divisa..

analistas sostienen que el programa representa una audaz ju gada estabilizadora no slo por el congelamiento del tipo de cambio, que.

ra a partir de este mes la tasa de n-.

En la prctica el alquiler do abril sufrir Un Para alquileres posteriores a mayo de 1990, el cin del dlar desde el comienzo del contrato h el 12 % anual.

cacin de la ley, en busca de garan tizar el efecto deaconaro en los precios.

rond durante mucho tiem po ciertos debates acadmi cos, pareci despoblarse de sentido.

desigualdades en su distri bucin se haban acentuado considerablemente.

-- 158--latina, muy escasos ingresos de capitales financieros desde el exterior, y las salidas de fondos estaban limitadas por medidas de control de cambios.

Esto dio un impulso notable al de sarrollo de los mercados de crdito privados en el mundo e hizo posible que economas que haban estado relativamente aisladas financieramente, como las latinoamericanas, pudiesen acceder al financiamiento externo de origen privado en canti dades apreciables y, en un principio, a tasas relativamente ba jas.

Ms all de las fluc tuaciones normales, y de algunas muy acentuadas, como las largas contracciones de 1914-1917 y 1930-1932, el producto por habitante, un primer indicador agregado del crecimiento econmico, se increment en ambos perodos.

Reiterando el procedimiento anterior, puede estimarse que este aumento de la poblacin activa equivale a la incorporacin de ms de 1,2 millones de personas a la fuerza de trabajo.

La tasa promedio de de sempleo abierto de 1996-2000 result de casi 15% de la pobla cin activa, lo que equivale a cuatro veces y media la tasa esti mada para 1976-1980, al comienzo de esta etapa.

-

-- 162--El salario real medio en la industria manufacturera de la se gunda mitad de los noventa fue, por ejemplo, un 27% ms bajo que el promedio de 1976-1980, y ste ya era poco ms de 30% inferior al del quinquenio precedente.

Estos dos elementos, es decir, el empeoramiento del panora ma laboral en materia de empleo y la tendencia declinante de los salarios, se cuentan entre los factores que alimentaron el deterioro de la equidad distributiva.

Las principales caidas se produjeron entre 1974 y 1980, Yluego entre 1990 y 1995, aunque esta lti ma contiene en su seno el mejor perodo durante el rgimen de convertibilidad.

La participacin del 40% de los hogares que ocupan el lugar intermedio en la distribucin tendi tambin a declinar.

En cambio, el grupo constituido por el 20% de ingre sos ms elevados vio aumentar su participacin desde un 35,6% en 1974 a 45,6% en 2000.

En 1975 el ingreso anual to tal de este ltimo grupo equivala a una vez y media el obteni do por el grupo formado por el 40% de los hogares ms pobres.

Esa proporcin se haba duplicado, prcticamente, hacia el fin del perodo.

Esta descripcin inicial enfatiza las principales tendencias de la economa y las comparaciones entre los extremos del pe rodo 1975-2001, por lo cual posiblemente aparecen algo exa gerados ciertos trazos de continuidad.

Sin embargo, hubo va rias etapas marcadamente diferentes dentro de este cuarto de siglo, en especial considerando el diseo y las orientaciones de la poltica econmica.

La dinmica ma croeconmica de corto plazo en las condiciones del rgimen de alta inflacin difiere de la propia de una economa menos adaptada al fenmeno inflacionario.

1977 present un rasgo esencial: antes que un cambio drstico en el modo de acumulacin,se produjo entonces una recompo sicin de las condiciones de funcionamiento del modelo vi gente con anterioridad.

Esta poltica favo reci el crecimiento de diversos sectores empresariales pro veedores y contratistas del Estado, beneficiarios tambin, en algunos casos, de la promocin industrial.

En cambio, habra de reforzarse la ten dencia a producir un cambio radical de las reglas bsicas de la economa.

Poco despus de que esa reforma entrara en vigencia, frente a la persistencia de la inflacin, la poltica macroeconmica puso el acento en la creacin de dinero: el Banco Central co menz a aplicar medidas monetarias muy restrictivas.

En las nuevas condiciones financieras, eso dio lugar tambin a un he cho novedoso: se produjo una suba muy fuerte y rpida de las tasas de inters, ahora libres.

Es entonces cuando comienza a perfilarse una poltica de estabilizacin novedosa, diseada sobre bases completamente distintas.

Polticas de diseo similar, que habran de tener destinos semejantes, se aplicaron casi simultneamente en Chile y en Uruguay, configurando lo que se conoce como "las experiencias de apertura financiera del Cono Sur de Amrica latina", de fines de los aos

-

setenta.

En la fase an terior, de acumulacin heterodoxa, los movimientos de capitales eran limitados y estaban normalmente sujetos a restricciones.

En condiciones de total apertura a los movimientos de capita les, la tasa nominal interna de inters para operaciones en pesos tendi a igualarse a la tasa internacional, ms la tasa de devalua cin esperada, que en este caso coincida inicialmente con la pautada en la tablita, ms una prima por riesgo.

Pero as deter minada la tasa nominal media, la persistencia de la inflacin hizo que la tasa de inters real, descontada la inflacin, resultase inicialmente negativa.

Las tasas negativas incentivaron la de manda de crdito interno y externo, lo que aliment asu vez la demanda agregada y favoreci la expansin de la economa.

Dada la escasa confianza reinante en la continuidad de la poltica cambiaria, esta creacin monetaria realimentaba la corrida contra el peso.

Para reafirmar su compromiso con la poltica de estabiliza cin, hacia mediados de 1980 el gobierno redobl la apuesta, eliminando las ltimas restricciones, menores, que todava afectaban a los movimientos de capitales, procurando conven cer al pblico de que se seguira hasta el final con las reglas establecidas.

Sin embargo, la sobrevaluacin de la moneda y las expectativas crecientemente negativas, alimentadas tam bin, por entonces, por la incertidumbre generada por un prximo cambio en la cpula del poder que se producira a tra vs de un proceso muy poco transparente y teido por luchas intestinas en el rgimen militar, hicieron finalmente que la co rrida contra el pcso resultase imparable.

Esto se hizo mediante diversos mecanismos que llevaron a la estati zacin de buena parte de la deuda privada externa, y a la socia lizacin de la deuda privada interna.

Ambos conjuntos de polticas repercu tieron muy negativamente sobre las finanzas pblicas.

El Ban co Central soport grandes prdidas como consecuencia de los subsidios otorgados al endeudamiento privado externo y tam bin al crdito privado interno.

Por otro lado, los shocks tarifarios orientados a paliar el des equilibrio fiscal, combinados con las masivas devaluaciones nominales, tensaron el rgimen de alta inflacin colocando ala economa permanentemente al borde de la hiperinflacin.

As, se produjo un proceso de desmonetizacin, se acort la dura cin de los contratos indexados, se generaliz la prctica de indexacin mensual, es decir, con una extensin igual al pero do mnimo para el cual se cuenta con informacin oficial sobre precios.

Los desequilibrios externo y fiscal que el gobierno democr tico habra de heredar adquirieron ciertos rasgos novedosos a partir del fracasado intento de liberalizacin y apertura que se ha descrito ms arriba, y del desordenado ajuste que le sigui.

Como consecuencia de los nuevos y muy elevados niveles de endeudamiento del pas, y delas subas de las tasas de inters internacionales a partir de 1979, la cuenta corriente pas aser crnicamente deficitaria, a pesar de la importante mejora que se alcanz en el saldo del comercio.

-

Por el contrario, su razn bsica resida en que el fuerte endeudamiento estatal y privado del lapso 1978-1981 aument fuertemente el peso de los pagos de intereses de la deuda externa.

Pese a la importancia de la mejora lograda en la cuenta co mercial a partir de 1981, el carcter parcial del ajuste externo que la Argentina pudo lograr dio lugar a un permanente exceso de demanda de divisas, por un lado, y a la acumulacin de atra sos en los pagos al exterior, por otro.

Ahora bien, el desequili brio externo no poda financiarse mediante prstamos volunta rios debido al retraimiento de las corrientes financieras exter--- 178--nas, particularmente a partirde 1982 como consecuencia de la guerra de Malvinas primero y de la crisis mexicana de agosto de ese ao despus.

La colocacin de deuda interna remunerada es difi cultosa en un contexto de fuerte incertidumbre y de preferen cia marcada por activos financieros externos por parte de los agentes capaces de absorberla: las tasas de inters requeridas para la absorcin de deuda pblica en forma voluntaria por el sector privado resultan muy elevadas y acaban constituyndo se en un bumern.

Si no se quiere recurrir a esas dos vas, la carga tributaria adicional necesaria para cubrir el dfi cit de las finanzas pblicas presenta, a su vez, dificultades de naturaleza poltica para su implementacin y crea problemas de incentivos.

A los problemas y desequilibrios estructurales mencionados se sumaban, hacia 1983, las intensas demandas de distintos sectores sociales por recomponer ingresos y compensar al me nos en parte las prdidas de riqueza y la desacumulacin origi nada en un largo perodode tasas de inversin muy reducidas, tanto en los sectores productivos cuanto en las familias.

El gobierno est decidido a mantener la solidez de la nueva moneda.

Para ponerlo en trminos de la vieja moneda, un austral ser equi valente a 1.000 pesos argentinos.

mayor en relacin con el control de la inflacin, y permita adems evitar los fuertes costos en materia de prdida de pro ducto y empleo, desmonetizacin y desintermediacin finan ciera generados por dichos planes.

Si bien el ritmo inflacionario cay sustancialmente, los pre cios al consumidor siguieron aumentando a un ritmo promedio de entre 2 y 3% mensual, pese a la efectividad del congela miento de los precios industriales.

Los precios relativos se modificaron progresivamente en favor de este tpo de bienes.

En efecto, un elemento importante de erosin de los resulta dos del Plan Austral se deriva de la persistencia que mostr el rgimen de alta inflacin.

No se trataba simplemente de un fe nmeno de "memoria" inflacionaria asociado al procesode formacin de expectativas, sino tambin de la inercia de las prcticas defensivas, de las normas e instituciones desarrolla das a lo largo del prolongado lapso de inflacin elevada como respuesta al contexto de incertidumbre.

El balance de pagos se deterior rpidamente despus de 1985 como consecuencia de unacombinacin de factores, entre los que predomin el fuerte empeoramiento de las condi ciones comerciales que debi enfrentar la Argentina.

-

mismo tiempo las importaciones aumentaron debido a la recu peracin econmica, el balance comercial arroj, en 1986, un supervit 55% inferior al de 1985, y la cuenta corriente mostr el mayor dficit desde 1981.

A lo largo de 1986, el plan de estabilizacin, que hasta en tonces vena mostrando resultados relativamente favorables, fue sometido a fuertes presiones sectoriales.

Tambin la poltica monetaria adquiri progresivamente una mayor laxitud.

Si, por un lado, las polticas fiscal y monetaria comenzaron a operar sobre los mrgenes, comprometiendo la estabiliza cin, tambin la poltica de ingresos estaba sometida a fuertespresiones.

La inflacin tendi a acelerarse, y se produjo el primer movimiento cambiario especulativo desde el inicio del plan, expresado en un aumento de la brecha entre el dlar oficial y el negociado en el mercado paralelo.

El pas estaba en moratoria de hecho con los bancos acree dores ya que no se efectuaban pagos desde abril de 1988, y las relaciones con el FMI y el gobierno norteamericano no pasa ban por un buen momento.

La fragilidad y las inconsistencias del plan se debieron en buena medida a las concesiones reali zadas a grupos de presin, a cambio de apoyo poltico para su lanzamiento.

Si bien el sector rural cues tion el programa, redujo su oposicin a las retenciones impl citas en el doble mercado de cambios al precio de la promesa gubernamental de una prxima unificacin cambiaria.

No se contaba con ningn elemento coordina dor de la poltica de ingresos en el plano salarial porque este elemento haba sido cedido a los sindicatos meses atrs.

Sin embargo, los gremios mantuvieron o aun acentuaron su crni ca repudio a la poltica econmica del gobierno pese a que, en este caso al menos, la poltica antiinflacionaria era ostensible mente favorable a su capacidad de negociacin.

La otra resultaba de la incertidumbre producida por la proximidad de las elecciones y por losplanteas del candidato peronista, que arrojaban grandes dudas sobre el futuro manejo de las negociaciones externas y de los compromisos de la deu--- 192--da interna pblica.

Carlos Menem, ya por entonces al frente en las encuestas preelectorales, anunciaba su intencin de concre tar un "salariazo" al inicio de su gestin, as como de declarar la moratoria unilateral de la deuda externa.

Sin embargo, a fines de enero, el Banco Mundial comunic informalmente que no habra de desembolsar una parte significativa de dichos crditos.

El rgimen cambiario vigente fue sustituido por otro en el que la autoridad monetaria se abstena de vender divisas que no estuvieran destinadas a la importacin, y stas pasaban a cursar por un mercado controlado llamado "especial", segn una paridad fijada en un nivelsuperior al vigente para las ex portaciones agropecuarias.

Cuando el Banco Central dej de intervenir en ese mercado, el dlar libre comenz a subir ace leradamente.

La esca lada del dlar libre se traslad a los precios y fue el detonante de la primera

-

hiperinflacin, que habra de extenderse a lo lar go del segundo trmestre de 1989.

El Banco Centraldispuso que durante lajornada de hoy rija, en todo el pas, un feriado bancario y cambiarlo en cumplimiento de directivas emanadas del Ministerio de Economa, segn inform la.

A fines de ese mes, la creciente tensin social, agravada por el violento efecto deletreo de la hiperinflacin sobre los in gresos reales de los asalariados y sobre el nivel de empleo, desemboc en saqueos a comercios en barrios populares.

-- 199--El gobierno respondi con una fuerte restriccin monetaria, exigiendo a los bancos, que perdan depsitos, la cancelacin de redescuentos por iliquidez concedidos en los meses pre vios, y fijando lmites estrechos para el endeudamiento de las entdades financieras con el Banco Central.

Se produjo enton ces un hecho significativo y novedoso, particularmente en au sencia de unplan de estabilizacin consistente: presionados por el gobierno para encuadrar sus cuentas dentro de las regu lacones establecdas por la autoridad monetaria, los bancos li quidaron divisas o forzaron a sus clentes a cancelar crditos, lo que hicieron tambin reduciendo susposiciones netas en moneda extranjera.

Parece haber con tribuido a esto la percepcin, por parte de los bancos, de una firme decisin del gobierno de no ablandar la poltica moneta ria ni aun ante el riesgo de importantes quiebras en el sistema financiero.

Es indudable que el haber quebrado la burbuja cambiaria, y logrado as poner freno al segundo proceso hiper inflacionario sin otro instrumento que la poltica monetaria y anuncios de naturaleza fiscal, signific una gran victoria del gobierno, a pesar de que la inflacin residual fue an del 11 % mensual en promedio entre marzo y diciembre de 1990, medi da por el ndice de precios al consumidor.

un amplio conjunto de apoyos de los sectores empresariales y de figuras polticas de extraccin liberal-conservadora, refor zando la coalicin gobernante.

Luego de superado el estallido hiperinflacionario que sigui a la "revolucin cambiaria", y pese a la persistencia de tasas inflacionarias de dos dgitos, pareci ingresarse en un terreno de relativa calma en el que Menem recuper rpidamente po pularidad y espacio poltico.

La reiteracin de una experiencia hiperinflacionaria produjo, por otra parte, un cierto consenso en favor de la autonoma del Ejecutivo.

Adems, se otorg una valoracin inusitada a las privatizaciones y al recorte del gasto estatal, ms all de las "imperfecciones" o "desprolijidades" de los procesos decisorios, eufemismos utilizados parahacer referen cia a posibles actos de corrupcin, pero tambin a otros aspec tos como la ausencia de marcos regulatorios adecuados para las empresas privatizadas o a la sustitucin de monopolios p blicos por monopolios privados.

Por ende, se produjo una muy intensa declinacin del tipo de cambio real, si bien desde los muy elevados valores alcanzados en la segunda hiperinflacin.

Su reemplazante, Do mingo Cavallo, anunci por entonces un primer conjunto de medidas dirigidas principalmente a la mejora de las cuentas pblicas.

Poco despus, el establecimiento por ley de la libre convertibilidad de la moneda nacional con rela cin al dlar daba inicio formal a un nuevo e integral intento d estabilizacin de

-

precios, el plan de convertibilidad.

En otro plano, desde comienzos de 1995 se profundiz la integracin regional en el marco del Mercosur, lo que dara lu gar a un importante crecimiento de los flujos comerciales, en especial con el Brasil.

De modo que una de las condiciones inicia les de la dcada se defini por el establecimiento de un nuevo conjunto de precios relativos, con un nivel de salarios en dla res muy elevado en comparacin con la historia precedente, que luego habran de permanecer durante casi diez aos con cambios relativamente menores y de segundo orden.

comercializables internacionalmente (o no transables) en el clculo del IPC, y expresa, en consecuencia, el cambio de pre cios relativos ocurrido en el perodo, el que, como ya se indi--- 207--c, continu, aunque a un ritmo muy atenuado, al que se haba observado con anterioridad al lanzamiento del plan.

Desde ese momento y hasta la crisis final del r gimen macroeconmico, en diciembre de 2001, las tasas de in flacin tendieron a ubicarse siempre muy prximas a cero, y con predominio de leves variaciones negativas.

Comparada con esa declinacin, la que se producira a partir del primer trimestre de 1991 y hasta 1994 fue de orden menor.

Luego seguira una larga fase de estabili dad, donde las variaciones de la paridad real fueron muy pe queas, hasta la quiebra del rgimen monetario en diciembre de 2001.

Al considerar la evolucin de los salarios en la industria manufacturera, conviene distinguir el comportamiento de las remuneraciones reales comparadas con el ndice de precios al consumidor, por un lado, y medidas en dlares, por otro.

En el momen to del lanzamiento del plan, las remuneraciones medidas en esa moneda eranya alrededor de 75% ms altas que el prome dio de 1986-1990.

Aqu tambin, las variaciones posteriores son de segundo orden.

Cuando el salario se mide en relacin con el1PC, en cambio, es decir, en trminos de una canasta de bienes internos, o en trminos reales, tiene un comportamiento muy diferente, que refleja tambin el proceso de apreciacin cambiaria.

Puesto que los precios de los bienes y servicios no transables tambin subieron considerablemente medidos en dlares, y estos bie nes y servicios tienen un peso elevado en el 1PC, el salario deflactado por este ndice apenas ascendi, levemente, al ini cio del programa, tras haber sufrido una cada en los meses anteriores.

El pro longado auge inicial se extendi hasta que el impacto negativo que sigui a la crisis de Mxico de diciembre de 1994 dio lu gar a una corta recesin, en 1995.

Luego de tres trimestres de declinacin, el PBI recuper el sendero ascendente.

Entre el segundo trimestre de 1998, cuando el PBI alcanz su mximo en la dcada, y el ltimo trimestre de 2001, la declina cin del producto agregado fue de 15,6%.

"Laconsecuete reduccn en el crecimientode la demanda nterna re sultarenuna reduccindc las tasas de.

-

Como suele suceder a lo largo de un proceso de crisis, su desarrollo fue hilvanando una muy apretada sucesin de he chos, plagada de marchas y contramarchas de la poltica eco nmica, en especial en 2001.

De todos modos, cabe apuntar algunos de los aspectos centrales de estos procesos.

Es cierto que en muchos sentidos la experiencia de la Argentina en los aos recientes ha sido ejemplar, incluyendo, en particular; la adop cin de la estrategia correcta a comienzos de los aos noventay la muy valiente adaptacin de la misma cuando la crisis del tequila puso a todo el subcontinente en riesgo de un serio traspi.

Es destacable el hecho de que la Argentina ha sido probablemente el primer pais en reaccionarfortaleciendo inmediatamente sus politicas y, en particular, llevando adelante la reforma del sector bancario, lo que por cierto re sult ser, posteriormente, uno de los principalesfactoresproblemticos en otras partes del mundo.

Fueron notables tambin los esfuerzos de Argentina, a partirde entonces, porcontinuarsu excelente cumplimiento de los criterios de desempeo establecidos en nuestros acuerdos, yel importante progreso en la implementacin de las reformas estructu rales.

Por cierto, en el caso de la Argentina, en el marco de su plan de convertibilidad, el principio bsico de que no se pueden resolver problemas a travs de un relajamiento de la disciplina monetaria ha demostrado sus virtudes.

Internacional, 10de octubre de 1998, Washington D.C, que se ha planteado hasta aqu, sinoen el mal manejo fiscal.

En especial, en un elevado dficit de las cuentas estatales y en la acumulacin de deuda pblica.

Se entenda que estos facto res, combinados con una sucesin de shocks externos nega tivos en el plano comercial y financiero, haban afectado las expectativas acerca de la capacidad de pago de los compromi sos externos, cerrando as el acceso al crdito de fuentes priva das e impidiendo el restablecimiento del mecanismo moneta rio expansivo quehaba caracterizado a los dos auges prece dentes.

Ese diagnstico llevaba a concluir que se impona una pol tica fiscal contractiva para, algo paradjicamente, sacar a la economa del pantano recesivo.

Se argumentaba que era nece sario dar seales muy drsticas de dureza fiscal para comprar credibilidad, lo que permitira simultneamente reducir las elevadas primas de riesgo que la deuda pblica deba afrontar, y recuperar el acceso a los mercados de fondos privados, lo que a su vez posibilitara restablecer el crdito interno y re componer la demanda agregada.

Puede decirse que una y otra vez la poltica fiscal contractiva actu de manera autodestructiva, contribuyendo en realidad a consolidar un escenario depresivo y un cuadro de expectativas muy negativas.

A lo largo de 2001 hubo intentos de reforzar el manejo fiscal con acciones de apoyo externoy canjes de deuda, dirigidos a alejar la idea, que iba tomando cuerpo crecientemente, de que el gobierno podra incumplir sus obligaciones financieras.

Deltriunfo a la tragedia, WP Publications/ Planeta, Buenos Aires, 2002.

Obschatko, Edith, El aporte del sector agroalimentario al crecimiento econ mico argentino,

-

1965-2000,!lCA, Buenos Aires, 2003.

las Naciones Unidas parael Desarrollo, Buenos Aires, 2002.

bre", Documento de Trabajo CEMA, N 5, Buenos Aires, 1979.

Schvarzer, Jorge, Implantacin de un modelo econmico.

-------------Summarized by Copernic Summarizer