Imaginarios Mutantes

-

Upload

fernando-riveros -

Category

Documents

-

view

215 -

download

0

description

Transcript of Imaginarios Mutantes

Imaginarios mutantes

Partiendo del hecho de que los saberes se organizan sobre la base de su entrelazamiento en

relaciones de poder, las que a su vez autorizan por medio de un trazado de fronteras lo que es

socialmente visible y reconocible en su valor de verdad, nos preguntamos por las ausencias que

este trazado de fronteras ha generado en un panorama de reorganización de los saberes luego de

un largo e intenso lapso en el cual la brusca división entre saberes jerarquizados, ordenados y

unitarios, frente a las narrativas discontinuas, locales y plurales, marcó el modo en que la

institución universitaria decretó la exclusión hacia un afuera inestable, a aquellas prácticas que por

su naturaleza bastarda e inclasificable no fueron dignas de ser consideradas como parte del

patrimonio cultural transmisible.

Desde esta perspectiva, nos interesa evidenciar críticamente y de manera específica el aporte de

aquellas prácticas culturales excluidas por el régimen de visibilidad de los saberes que, una vez

dejados fuera de su foco de atención de acuerdo a su particular “política de la verdad”, vieron

mermados su desarrollo y posterior valoración de su rendimiento crítico y semiótico y que no

obstante su condición, definida por la precariedad, contribuyeron a abrir nuevos cauces expresivos

tensionando, con ello, los márgenes pautados por la rigidez del aparato institucional que invisibilizó

el cruce de lenguajes, estilos y formatos que, a su modo, cuestionaron la tradicional

compartimentación entre alta cultura y cutura de masas y, en especial, los modos de producción y

recepción en el público asociado a este campo cultural. Fenómeno que tiene como contexto las

nuevas condiciones epocales abiertas por la, en ese entonces, denominada condición

postmoderna, definida genéricamente por su condición de globalidad y el consecuente

desmantelamiento de la lengua nacional en el marco de un período histórico postideológico.

Específicamente, nos interesa valorar el fenómeno denominado como contracultural, acaececido

en la dédaca de los ochenta entre los años 1980 y 1990 y, en especial, sus resonancias en el

actual escenario social y cultural.

Para una mejor ponderación de la problemática a abordar, paso a reseñar muy brevemente los

elementos contextuales en los cuáles se articula el fenómeno de lo contracultural en su expresión

editorial gráfica, resaltando su especificidad generacional, si cabe la expresión, arista muy

importante para la comprensión de esta apertura de margen simbólico.

Emergencia de la escena contracultural

Hacia la segunda mitad de los años ochenta, la juventud chilena vive un tibio clima de apertura

cultural fruto de dos acontecimientos: En primer lugar, la paulatina puesta al día de los medios de

comunicación de masas con las tendencias en boga de la industria cultural estadounidense,

europea y japonesa, facilitan una mayor sintonía de los jóvenes con las estéticas de circulación

global vehiculizadas principalmente por la industria cinematográfica, la industria editorial de

historietas española y la música pop, en especial, la estética del video clip. Y en segundo lugar, los

nuevos aires de apertura política que vive el país hacia mediados de la década, abre una valiosa

posibilidad para la integración de las estéticas Punk y New Wave que los hijos de los retornados

del exilio traen consigo, familiarizando a los jóvenes chilenos con la sensibilidad post en su versión

europea.

Con todo, y pese a las carencias estructurales que presenta el país en su desarrollo cultural dado,

entre otros factores, por el debilitamiento de la industria editorial local, la fuerte presencia de

valores conservadores de signo integrista en la educación pública, el aislamiento de los circuitos

culturales, sumado a la experiencia de la censura y la represión, se vivencia una revitalizadora

transición desde una condición de anonimato que mantuvo a las nuevas generaciones sumergidas

en la atmósfera gris de una ciudad en permanente estado de sitio y desconectada del resto del

continente, a otra de una incipiente apertura cultural que, en el segmento joven, se caracterizó por

una frenética búsqueda de nuevos lenguajes en los cuales dar cabida a los sentimientos de

descontento generacional, no sólo con la dictadura de Pinochet, sino también con las estéticas

oficiales en las cuáles no se reconocen1.

Situados en medio de los años epigonales del régimen autoritario y de una extrañante atmósfera

finisecular, la generación de jóvenes nacidos hacia fines de la década de los sesenta y principios

de los años setenta, no tardará en hacer demostración de una gran energía expresiva y creativa,

por medio de un inédito despliegue de recursos y formatos comunicacionales y artísticos inspirados

en la consigna global de origen anarco punk: “hazlo tú mismo”.

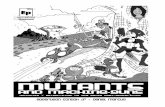

Nacen así en la ciudad de Santiago, entre 1983 y 1984 los espacios de gestión cultural alternativos

El Trolley, Caja Negra y el Garage Internacional Matucana, destacando por su sorprendente

capacidad de convocatoria de las más diversas expresiones culturales desconocidas a nivel

masivo hasta ese entonces. Pintura, gráfica, danza, vídeo arte, cine, teatro, performance, bienales

punk y el carrete interminable en la noche de los apagones se dan cita en esta especie danza

bárbara que, a poco andar, se convierte en el epicentro de la movida contracultural en cuyo

ambiente desenfadado y rupturista verán la luz un número no despreciable de proyectos editoriales

al estilo del fanzine alternativo. Enola Gay, Beso Negro, Abusos deshonestos, Matucana, + turbio,

Ariete, Tiro y Retiro, Sudacas, De Nada Sirve, La Joda, Gnomon, Rosi Guagua, La Peste, El

comicsario2, son las publicaciones más recordadas por su estilo desbordante, provocativo e

iconoclasta que, influenciadas por el underground y la contracultura europea y norteamericana,

harán las veces de escaparates del escándalo en un conservador ambiente cultural haciendo gala

de una actitud desprejuiciada para hablar por primera vez en el país de rock, feminismo,

marihuana, poesía, minorías sexuales, erotismo, ecologismo, drogas psicoactivas y el renacimiento

del cómic nacional3.

1 Liz Munsell: (Sub) culturas visuales e intervención urbana, Santiago de Chile 1983 – 1989. Tesis para optar al grado de Magister en Estudios Latinoamericanos. 2009. Stgo.2 Udo Jacobsen: Breve Historia del cómic. Cuadernos Hispanoamericanos. 482-83. 1990. Madrid.3 Carolina Sánchez y Raúl Rodríguez: Medios alternativos en Chile, revistas contraculturales en la década de los 80s.

Preguntas

Llegados a este punto, y considerando que el tratamiento del tema de los márgenes ha sido

abordado con suficiente asertividad crítica, en un tenso diálogo con las formas canónicas y sus

múltiples crisis, nos preguntamos por el aporte específico de una de las manifestaciones menos

estudiadas por los enfoques teórico criticos tales como el cómic producido en Chile. En concreto,

las interrogantes que nos hacemos se podrían formular en el siguiente orden:

¿En qué medida este espacio contracultural, desplegado desde la performance gráfica de fanzines

y revistas de cómics, contribuyó a la problematización de los moldes representacionales y sus

matrices de poder hegemónicas?, y lo que es igualmente importante, ¿qué formas de subjetividad

o cartografías mentales es posible deducir de sus intervenciones imaginarias? y de ser así, ¿cuáles

serían sus proyecciones en una actualidad atravesada por el control bipolítico neoliberal?

Discusión bibliográfica y marco teórico

Como en estas y otras temáticas escasamente abordadas desde el espacio académico, las

referencias documentales o bibliográficas y, más aún, investigativas, reinan por su ausencia en el

medio nacional, estrictamente acotadas al formato de reportaje periodístico y documental, no

obstante la importante producción teórica en torno al problema de la relación margen e institución,

ampliamente documentada por la crítica literaria, los estudios culturales y la crítica cultural, siempre

acotada al debate de las formas canónicas de la representación estético crítica.

Al respecto, referencias inevitables son los escasos artículos existentes que paso a glosar.

1. Artículos sobre cómic chilenos y contracultura:

Alcides Jofré, Manuel: La historieta en Chile en la última década. CENECA. Juno de 1983. Stgo.

Díaz, Cristian: La historieta en Chile. Revista latinoamericana de estudios sobre la historieta. Vol. 3,

n° 9. 2003. Ciudad de la Habana.

Jacobsen, Udo: Breve Historia del cómic. Cuadernos Hispanoamericanos. 482-83. 1990. Madrid.

Turkieltaub, Daniel: Nada de cómic. Cuadernos Hispanoamericanos. 482-83. 1990. Madrid.

Carolina Sánchez y Raúl Rodríguez: Medios alternativos en Chile, revistas contraculturales en la

década delos 80s.

Caros Reyes: Arranca, arranca que viene el Trauko. Ergocómics.cl. 2011.

Colección 80s. Bandido 1o. Cómics inéditos de Juan Vásquez. 2008. Stgo.

Cómix Brutal, compilación de obra gráfica de Lautaro Parra, 1986-1993. Ocho Libros Ed. Stgo.

2013.

2. Noticias o reportajes publicados en diarios y periódicos nacionales:

Acido, la primera revista de cómics para adultos, con ganas de hacerlo bien. Diario la tercera s/f.

A los historietistas les dieron los monos. Diario las últimas noticias, 1° febrero de 1987.

Cómic chileno, el despertar de una arte joven. La segunda. 20 de Octubre de 1995.

La dura y extensa batalla del cómic local. El mercurio. 15 de Diciembre del 2002.

Encuentro chileno de cómics. El mercurio. s/f.

Esta historieta continuará. Las últimas noticias. 17 de Octubre de 1993.

3. Tesis de grado

Zamora, Pilar: Revista Trauko, emblema del cómic underground chileno. Reportaje para obtener el

título de periodista.

Feller, Mauricio, Lara, Rodrigo El nuevo cómic en Chile. Santiago de Chile, Universidad de Chile,

1988.

4. Documental

Trauko documental (2015), realizador, Rodrigo Araya Tacusis.

5. Bibliografía general de cómics

En relación a los estudios globales sobre el cómic como documento de cultura, se puede afirmar y

sin exajerar, que en la última década estos han gozado de un renovado interés gracias a la

intervención de los estudios culturales, quienes han aportado la flexibilidad teórico y metodológica

necesarias para abordar el fenómeno desde su relación con las matrices de poder involucradas.

Actualmente en Chile no existen avances en este respecto, por lo que las referencias teóricas más

reconocidas, en especial para el mundo de habla hispana, siguen siendo las ingentes producciones

teóricas proveientes del medio español y tambien argentino, donde existe una larga tradición de

producción crítica actualizada.

Naturalmente, y pensado en la naturaleza específica del objeto de nuestro proyecto de

investigación, definido por la precariedad, su escasa visibilidad y condicionantes históricos, resulta

de especial interés los siguientes autores y títulos:

BABAS, Kike y TURRÓN, Kike (1996): De espaldas al kiosco. Guía histórica de fanzines y otros

papelujos de cantarilla. Madrid: El Europeo & La Tripulación.

CERVERA, Rafa (2002): Alaska y otras historias de la movida. Barcelona: Plaza & Janes.

DOPICO, Pablo (2005): El cómic underground español, 1970-1980. Madrid: Cátedra.

LLADÓ POL, Francesca (2001): Los cómics de la transición. (El boom del cómic adulto1975-1984).

Barcelona: Glénat.

RACIONERO, Luis (1977): Filosofías del underground. Barcelona: Anagrama.

Pérez del Solar, Pedro (2013): Imágenes del desencanto, nueva historieta española 1980 – 1986.

Barcelona: Iberoamericana – Vervuet.

García, Santiago, Coord. (2013): Supercómic, mutaciones de la novela gráfica contemporánea.

Madrid: Errata Naturae.

Merino, Ana (2003): El cómic hispánico. Madrid: Cátedra.

Morrison, Grant (2011): Supergods, héroes, mitos e historias del cómic. Madrid: Turner Noema.

Considerando la perspectiva abierta por los estudios culturales, me sitúo en su impronta teórico

metodológica transdisciplinaria, en su intento de reorganizar el conocimiento en la academia

mediante la incorporación de los saberes marginados del canon académico tradicional, así como

tambien en su defensa de las representaciones e identidades marginadas por las jerarquías de la

cultura oficial4. Destaca en esta perspectiva teórica el aporte de Nelly Richard, en su insistencia en

el poder del texto crítico para descentralizar los márgenes y las periferias invisibilizadas para abrir

nuevos campos del saber, de donde se deduce la predilección por objetos y sujetos marginados

históricamente del trazado académico formal.

Por otro lado y tal como está planteada la problemática desde sus hitos históricos referenciales,

relativos al desmantelamineto de campo cultural nacional, el cuerpo teórico de referencia es aquel

que gira en torno a la discusión instalada por Nelly Richard en Márgenes e instituciones (1981), y

desarrollado en un corpus recogido en trabajos ineludibles, contenidos en: La estratificación de los

márgenes:sobre arte, cultura y política (1989), La insubordinación de los signos: cambio político,

transformaciones culturales y poéticas de la crisis (1994), Residuos y metáforas: ensayos de crítica

cultural sobre el Chile de la transición (1998). De Nelly Richard recojo parte del análisis

correspondiente a las trasformaciones en la producción simbólica que genera el corte histórico

instaurado por la dictadura militar y su consecuencias en lo relativo a las mutaciones de

subjetividades situadas en el cruce tradición – modernidad, lo local y lo global, el márgen y el

centro. Soy plenamente consciente de que adaptar (mas que aplicar) conceptos provenientes de

otros ámbitos culturales y de estudios, implica “tocer la naríz” a la teoría para suscitar nuevos

empalmes semánticos que permitan abrir un territorio epistémico escasamente estudiado.

4 Cfr. Nelly Richard: Antidisciplina, transdisciplina y redisciplinamientos del poder. En Residuos y metáforas, ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición. Cuarto Propio. Stgo. 1998.