INVESTIGACION SOBRE CARAL

-

Upload

alfredo-mujica -

Category

Documents

-

view

260 -

download

4

description

Transcript of INVESTIGACION SOBRE CARAL

1

“CARAL: Aproximaciones al Orden Primigenio”

Urbanismo mítico - astronómico en la Organización Espacial del “Complejo Arqueológico de Cara - Supe” Tesis de Maestría en Arquitectura

AUTOR: LUIS ALBERTO MARROQUÍN RIVERA LIMA - 2010

3

Agradecimientos

A la Sección de Posgrado y Segunda Especialización de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de

Ingeniería por otorgarme la beca para realizar los estudios de Maestría.

Al Doctor José Canziani Amico por su asesoría y dirección en el

presente trabajo de investigación

A Emilia Paredes V. por la corrección y revisión del presente texto.

A los arquitectos Willey Ludeña U, Feruccio Marussi C. y

especialmente al Arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi por sus

asesorías y apoyo con sus conocimientos directos sobre Caral.

4

RESUMEN

La presente investigación se enfoca en el estudio de las

edificaciones prehispánicas ubicadas en el Complejo Arqueológico de Caral, en el Valle de Supe, a ciento

ochenta y dos kilómetros al norte de Lima.

El redescubrimiento de este sitio destaca por su extensión,

diversidad y por la particularidad de sus estructuras

monumentales; la datación de diversos textiles encontrados en

las pirámides a través de pruebas radiocarbónicas dan como

resultado una antigüedad próxima a los cinco mil años

(dataciones entre 3,000 y 2,600 años antes de nuestra era),

determinando así que conforman uno de los complejos

arquitectónicos más antiguos descubiertos en América.

Oficialmente el estudio de las edificaciones prehispánicas de

Caral está a cargo del Proyecto Especial Arqueológico

Caral-Supe, (en adelante PEACS), unidad ejecutora del INC,

que ha planteado un programa multidisciplinario de

investigación, exploración, conservación y puesta en valor que

viene operando desde 1994 bajo la dirección de la arqueóloga

Ruth Shady Solís. Este trabajo es difundido permanentemente

a través de publicaciones, congresos, encuentros científicos y

en su portal en Internet (www.caralperu.gob.pe)

El avance y consolidación de la zona arqueológica del Valle de

Supe en está última década ha sido trascendente, sin embargo

existen aún innumerables materias por explorar en profundidad

sobre Caral, por lo que la presente investigación aborda desde

el marco académico de la Escuela de Postgrado de la

Facultad de Arquitectura , Urbanismo y Artes de la Universidad

Nacional de Ingeniería el estudio urbanístico y análisis del

modelo de organización espacial para las edificaciones

redescubiertas en el “Complejo Arqueológico de Caral- Supe”.

5

Desde un enfoque científico se realiza una aproximación al

pensamiento mítico astronómico de la época y su influencia

como variable determinante en las decisiones para la

organización de la arquitectura en Caral.

El estudio establece correlaciones entre arquitectura y

astronomía prehispánica a partir del entendimiento del

concepto y observación del tiempo de los antiguos pobladores

mediante el análisis de edificaciones ceremoniales y sus

componentes arquitectónicos que tuvieron funciones

colaterales de observación de la bóveda celeste, calendarios tectónicos que sirvieron como indicadores estacionales (inicio

del invierno o año nuevo andino) y ciclos lunares para la

eficiente administración de la producción agrícola y la

organización de faenas de extracción de recursos marinos.

Como parte integral del documento se promueve un enfoque

metodológico poco aplicado en nuestro país para

investigaciones de asentamientos arqueológicos prehispánicos,

a partir de un análisis que relaciona arquitectura y simbolismo

astronómico, mediante la exploración y búsqueda de patrones

urbanos y componentes arquitectónicos conectados con

eventos celestes, para determinar si existió una conexión

mítica del lugar asociada a la adoración de las luminarias del

cielo, consideradas en aquella época manifestación tangible de

sus dioses tutelares.

6

ÍNDICE

1.00 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.01 Ubicación y descripción geográfica………………… 7

1.02 Estado de conservación…………………………… 10

1.03 Antecedentes e investigaciones previas…………… 11

1.04 Formulación del problema específico……………… 23

1.05 Definición de Objetivos………………………………. 37

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

1.06 Justificación teórica y metodología………………… 38

1.07 Alcances y limitaciones……………………………... 38

1.08 Metodología de la Investigación…………………… 39

1.09 Hipótesis……………………………………………… 43

2.00 MARCO REFERENCIAL

2.01 Marco teórico

2.01.01 Cosmovisión del mundo prehispánico…. 44

2.01.02 Estudio de la astronomía del pasado…. 58

2.01.03 Nociones de astronomía científica.……. 66

2.01.04 El calendario y la observación de

los ciclos naturales…………………..… 92

3.00 DECODIFICANDO CARAL

3.01 Componentes Urbano – arquitectónicos…. 99

3.02 Arquitectura y pensamiento mítico………….. 123

3.03 Concepción Espacio - tiempo……………… 125

4.00 CONCLUSIONES

Conclusiones finales……..………………….. 127

5.00 FUENTES DE INFORMACIÓN

Referencias bibliográficas………………………. 133

7

1.00 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.01 UBICACIÓN Y DESCRIPCION GEOGRAFICA

El territorio peruano, posee una geografía accidentada:

hacia el Oeste tiene una desértica franja costera

colindante con el Océano Pacífico, que varía entre los

21 y 180 km de anchura con ocasionales valles en las

desembocaduras de los ríos que nacen en los deshielos

de una cordillera con escarpadas montañas que llegan a

superar los 6,000 metros de altitud y separa

longitudinalmente en dos el territorio del país con la

densa Selva amazónica hacia el Este.

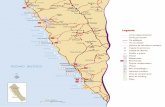

“El Complejo Arqueológico de Caral-Supe” está

localizado en la latitud: 10°53’Sur y en la longitud:

77°31’Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altitud

de 350 msnm, y a una distancia de 32 km del litoral

marino, abarcando una extensión de 66 Ha en el sector

del Valle Medio de Supe. Este forma parte de la región

Norcentral de la costa peruana con los valles de Huaura,

Pativilca y Fortaleza. El sistema de cuatro valles está

geográficamente integrado por la proximidad física y los

rasgos topográficos, con quebradas accesibles a los

pobladores locales que los conectan entre sí (gráfico

no. 1).

La cuenca del valle de Supe posee peculiaridades

geográficas y bondades climáticas que determinaron las

condiciones para que hace aproximadamente cinco mil

años pudiera desarrollarse en el lugar una comunidad

con un complejo nivel de conocimientos. Las pirámides

de Caral se asientan en una elevada y árida terraza

aluvial fuera del alcance de las crecidas del río,

protegida por la estribación de la cordillera andina, con

dunas y cerros de cumbres rocosas.

9

Los fértiles valles colindantes donde se desarrolló esta

urbe primigenia fue la principal fuente del cual los

antiguos pobladores extrajeron sus alimentos, junto con

la proximidad del océano la cual les permitió

complementar una dieta que incluía recursos

alimenticios extraídos del mar (1).

Gráfico nº 2 Vista panorámica del “Complejo Arqueológico de Caral” ubicado sobre una terraza árida elevada colindante con el río Supe y áreas fértiles del valle.(2)

1 SHADY Ruth (2007) La alimentación de la Sociedad de Caral-Supe en los

orígenes de la civilización. En: Seminario Historia de la Cocina Peruana, Universidad de San Martín de Porres, Lima, pp. 23-43

2 Panorámica realizada desde globo aerostático por el fotógrafo Christopher Kleinhege publicadas en . “Caral , the firts civilization in the America” , USMP 2008.

10

1.02 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Después de transcurridos cinco mil años, llama notablemente la

atención el excelente estado de conservación encontrado para

realizar la investigación de una remota urbe hecha de barro y

piedra. Esto se debe a diversos factores que contribuyeron en

su preservación:

a) Factores antrópicos

a.1. Prehispánicos.- Los antiguos pobladores de Caral

enterraron sus edificios, posiblemente como parte de

una cosmovisión del universo en la que las

edificaciones al igual que los seres humanos,

culminaban su ciclo de vida y eran cubiertas o

enterradas, pasando desapercibidas por grupos

humanos posteriores al ser confundías como

promontorios naturales.

a.2. Vandalismo.- El lugar estuvo protegido de

alteraciones por factores humanos, debido a la

ausencia de cerámica y orfebrería, condición que no

despertó el interés de vándalos, huaqueros y

reducidores.

a.3 Agricultura.- La naturaleza árida del suelo impidió la

destrucción de la zona arqueológica, evitando la

ampliación de las actuales áreas de cultivo, por parte

de agricultores locales en el valle de Supe.

b) Factores naturales

b.1 Sismos.- La configuración estructural piramidal de

las edificaciones monumentales favoreció su

integridad contra los embates de cientos de sismos

y terremotos propios de la zona sísmica peruana.

b.2 Inundaciones.- Todo el Complejo arqueológico al

estar situado en una meseta elevada salvó de

inundaciones estacionales del río Supe, por la

11

destrucción encontrada, se reconoce que al menos

un remoto aluvión dañó la zona frontal de la

“Pirámide del Anfiteatro”, posiblemente muchos años

después de haber sido abandonado el sitio.

1.03 ANTECEDENTES E INVESTIGACION PREVIAS

1.03.01 Inicios del siglo XX Los primeros estudios científicos del Valle de Supe

fueron efectuados en 1905, por el arqueólogo alemán

Max Uhle, quien registró en la zona del litoral el

asentamiento Aspero, lugar de pescadores del

Arcaico Tardío y Puerto Supe, actualmente

desaparecido bajo obras modernas. El valle también

era conocido por otros asentamientos arqueológicos

importantes como: Chimo Cápac (Horizonte Medio) y

San Nicolás (Horizonte Medio, Intermedio Tardío,

Horizonte Tardío), uno de los objetivos de las

exploraciones de Max Uhle en Supe ,fue la búsqueda

de vasijas, con la intención de desarrollar una

cronología cerámica de la costa central peruana. Su

búsqueda no halló resultado en aquel entonces y hoy

sabemos que fue debido a que los lugares explorados

pertenecían a períodos precerámicos.

Max Uhle (1865 – 1944) Julio C. Tello (1880 – 1947)

12

En 1937 Julio C. Tello exploró también la zona de

Áspero, pero no existe evidencia ni registro sobre si

se adentró en el Valle de Supe para explorar otros

asentamientos arqueológicos coetáneos del lugar.

Respecto a Caral y otros sitios arqueológicos al

interior del valle de Supe, fue el Doctor norteamericano

Paul Kosok el primero en dar a conocer existencia de

sitios con arquitectura monumental, visitó el lugar con

su colega Richard Schaedel hacia fines de la década

del 40, utilizando fotografías aéreas Kosov logra ubicar

algunos asentamientos arqueológicos importantes en

la región. Durante la visita a uno de ellos llamado

“Chupacigarro Grande” (como se le denominaba

anteriormente al Complejo Arqueológico de Caral)

realizó excavaciones y concluyó que sería difícil

ubicarlo cronológicamente mientras no se encuentren

evidencias de cerámica (3).

En 1954 Áspero fue excavado nuevamente por los

arqueólogos Gordon Willey y John Corbett, quienes

tampoco encontraron restos o evidencia de cerámica

en el lugar, asumiendo que se trataría de un

asentamiento coetáneo a un cementerio cercano al

lugar y que la ausencia de cerámica sería producto de

distinciones de tipo funcional.

Fue recién en 1970 que las excavaciones realizadas

en el mismo lugar por el arqueólogo norteamericano

Robert A. Feldman(4), proporcionaron evidencias para

determinar que el sitio pertenecería a un período

acerámico y que la carencia de fragmentos de vasijas

se debía justamente a esa gran antigüedad. 3 Kosok, Paul (1965) “Life, land and water in ancient Peru”. Nueva York:

Long Island University Press 4 Feldman, Robert (1980) “Aspero, Peru: Architecture, Subsistence

Economy and other Artifacts of a Preceramic Maritime Chiefdom”. Tesis. Cambridge: Harvard University

13

1.03.02 Inventario, catastro y delimitación del patrimonio

arqueológico del Valle de Supe En Junio de 1978 el arquitecto Carlos Williams y el

arqueólogo Francisco Merino iniciaron el estudio

más importante de registro, prospección y análisis de

patrones urbanos de los asentamientos arqueológicos

del Valle de Supe, este estudio comprende

investigaciones bibliográficas, fotografías aéreas y

trabajo de campo. En el informe de dos tomos

“Inventario, Catastro y Delimitación del Patrimonio

Arqueológico del Valle de Supe” entregado en 1979 al

“Instituto Nacional de Cultura” contienen y describen

de forma detallada 98 sitios arqueológicos con sus

respectivos, croquis detallados , nombres locales

conocidos registrados en la literatura especializada en

un área de exploración que abarca los 120 kilómetros

cuadrados. Gracias a este trabajo se tomó conciencia

por primera vez de la extraordinaria concentración de

centros ceremoniales con pozos ceremoniales

hundidos en el pequeño valle de Supe.

Gráfico nº 3: Catastro del Patrimonio arqueológico en el Valle de Supe realizado por Williams y Merino en 1979 (Fuente: Revista Waka XXI Nº 4, UNI ,2006)

14

Estudios sobre patrones de asentamiento en la costa

Central Las investigaciones exploratorias del

arquitecto Carlos Williams (5) publicadas en diversos

medios escritos y ponencias se desarrolla

enfocándose en los modelos de organización espacial

y de las culturas prehispánicas de toda la Costa

Central, cabe señalar las siguientes:

1 La difusión de los pozos ceremoniales en la costa

peruana (1972)

2 Centros ceremoniales en los valles del Chillón,

Rimac y Lurín (1971).

3 Complejos de pirámides con planta en U: patrón

arquitectónico de la costa Central (1978-1980)

4 Un esquema para la arquitectura monumental

temprana en la costa central del Perú (1985)

5 Exploraciones y excavaciones en el valle Sechín

y Casma (1977)

En el articulo “Complejos de Pirámides con Planta en U:

Patrón Arquitectónico de la Costa Central“ publicado en la

Revista del Museo Nacional (Lima 1978-1980) Carlos

Williams escribe:

……”Un rasgo común a todos estos complejos de pirámides es su orientación nor-noroeste y este. Para cada valle la orientación de las estructuras es prácticamente la misma, con una variación de muy pocos grados conforme se avanza de valle a valle, del Sur hacia el Norte, la orientación gira hacia el este. Variación cuya significación se desconoce. En cualquier caso resulta siempre paralelo al eje del Río”…….. ………..”El paralelismo de los complejos para cada Valle debió haberse obtenido mediante observaciones de carácter astronómico” …….

5 El arquitecto José Canziani ha realizado una valiosa compilación de su obra en

el libro “Arquitectura , Urbanismo y Arqueología en la Obra de Carlos Williams” Instituto de Investigación FAUA, UNI , Lima 2008

15

1.03.03 EL PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL–

SUPE (PEACS) En el año 1994 se realiza un reconocimiento

arqueológico con el apoyo del Instituto Nacional de

Cultura y la National Geographic Society, bajo la

conducción de la Dra. Ruth Shady, se identifican 18

asentamientos arqueológicos, pero se continúa sin

saber a qué período exactamente pertenecen, dos

años después se reinicia un programa de

excavaciones en Caral, nuevamente con el apoyo de

National Geographic Society. Se escoge Caral por ser

uno de los asentamientos más grandes y mejor

conservados. Por primera vez se confirma que Caral

data del Precerámico.

En el año 1996 se iniciaron las excavaciones en el

asentamiento arqueológico de Caral, el cual fue

elegido porque era uno de los más extensos, por la

distribución ordenada que mostraba su traza urbana y

por su variada arquitectura monumental.

En el año 2,000 se marca un hito importante en la

arqueología mundial con la noticia de la antigüedad de

Caral, a través de pruebas radio-carbono aplicados a

textiles hallados en las pirámides, los cuales fueron

llevados a los Estados Unidos y Alemania para sus

análisis, donde se determinó en ambos países que las

fibras orgánicas de los tejidos hallados en Caral

tendría una antigüedad próxima a los 5,000 años,

convirtiéndose en el primer foco civilizatorio del

continente americano6.

6 Shady,Ruth,Jonathan Hass y Winifred Creamer (2001) "Dating Caral, a

Preceramic Site in the Supe Valley on the Central Coast of Peru". En Science, 292(5517), pp. 723-726

16

El equipo de investigadores del PEACS expone que

los antiguos pobladores disponían de conocimientos

en los campos que hoy conocemos como

matemáticas, astronomía, agronomía e ingeniería que

les sirvieron de base para ubicarse estratégicamente

en el “Valle medio” y se establecer un Estado

primigenio , apoyándose en la religión como medio de

afirmación y cohesión social.

Gracias a las excavaciones y hallazgos de enseres e

instrumentos cuya catalogación e información

analizada y procesada ha sido presentada en

exhibiciones abiertas al público y difundida en las

numerosas publicaciones del PEACS (7), sabemos que

los antiguos habitantes de Caral desarrollaron también

un pensamiento complejo que se manifestó en:

1 Habilidades musicales y capacidad para la

fabricación instrumentos como sonajas, flautas y

antaras, las que fueron utilizadas en la celebración

de rituales.

2 Conocimientos matemáticos y uso de

herramientas y técnicas como el quipu para el

conteo y administración de los recursos

productivos.

3 Manifestaciones religiosas y artísticas reflejadas (8)

es estatuillas humanas, tejidos elaborados,

7 SHADY Ruth y Carlos LEYVA, (2003) La ciudad sagrada de Caral-Supe.

Los orígenes de la civilización andina y la formación del Estado prístino en el antiguo Perú. Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, Lima.

8 SHADY Ruth, Pedro NOVOA y Dolores BUITRÔN (2001) Artefactos simbólicos de Caral-Supe y su importancia en la tradición cultural andina. En Boletín del Museo de Arqueología y Antropología de la UNMSM, año 4, nº 4, Lima, pp. 87-94

17

adornos rituales y accesorios que eran utilizados

por una elite o casta sacerdotal.

4 Técnicas constructivas avanzadas y elaboración de

herramientas para la edificación de monumentales

pirámides.

Gráfico nº 4 Objetos hallados durante las excavaciones de las pirámides (fuente: PEACS) 1) Tupu tallado en hueso 2) Adorno con grabado en espiral en concha marina. 3) Cesto de fibra vegetal 4) Símbolo religioso conocido como “Ojo de Dios” 5) Quipu de fibra vegetal 6) Flautas fabricadas con huesos de pelícano

18

En Caral no se halló evidencia de fabricación de

armas, testimonios o rastros de haber organizado un

ejército o liderado una guerra sobre la que dejar

constancia. Para la Arqueóloga Ruth Shady en el

territorio hubo una amplia variedad de adaptaciones

culturales, sus estudios demuestran que el desarrollo

de la cultura Supe se debió a la creciente

complejización de los sistemas sociales que se

consolidaron en las regiones del área norcentral del

actual Perú, estas sociedades habían alcanzado

excedentes productivos y un nivel de organización que

les permitía cierta especialización laboral, la

construcción de edificios públicos y actividades de

intercambio en toda la región, sus deducciones se

inclinan a concluir que los pobladores del antiguo

valle de Supe lograron sintetizar distintas experiencias

adaptativas y aprovecharon en su beneficio el

excedente productivo de las poblaciones del área. La

cuantiosa inversión de trabajo en obras monumentales

y su permanente remodelación fue sustentada por la

producción de las poblaciones de los otros valles que

el estado local captó.

19

Cronología de Caral

La secuencia de ocupación del asentamiento de Caral

abarcó aproximadamente 1,200 años que los

arqueólogos del PEACS dividen en seis períodos (9):

A) Período remoto (3,000 – 2,600 a.C.)

Primeros asentamientos nucleados y habilitación

de tierras de cultivo con edificaciones menores.

B) Período antiguo (2,600 - 2,300 a.C.)

Se inicia la construcción de edificaciones

monumentales, grandes explanadas y plazas.

C) Período medio inicial (2,300 - 2,200 a.C.)

Reestructuración del diseño del lugar, ampliación

de edificaciones y plataformas.

D) Período tardío inicial (2,200 - 2100 a.C.)

Entierro de algunos elementos y componentes

arquitectónicos.

E) Período tardío final (2100 – 1,800 a.C.)

Remodelación de edificios públicos, entierro y

abandono del lugar.

Para el profesor José Canziani Amico, arquitecto e

investigador del Departamento de Arquitectura (PUCP)

las construcciones y edificaciones en Caral son una

extraordinaria evidencia acerca de una temprana

manifestación de un incipiente urbanismo, sin embargo,

el complejo arqueológico de Caral no reúne los

elementos necesarios para ser denominado ciudad, al

respecto cabe mencionar que las investigaciones en le

Valle de Supe aun están en una fase inicial como para

determinar estas categorías ,con el avance de las

excavaciones dispondremos de evidencias sobre su

desarrollo para establecer exactamente su categoría.

9 Ruth Shady Solís. Daniel Cáceda Guillén. Aldemar Crispín Balta. Marco Machacuay

Romero. Pedro Novoa Bellota. Edna Quispe Loayza. (2009.) “Caral, la Civilización más antigua de las Américas. 15 años develando su historia” ,Lima,

20

Estado actual de las excavaciones

Los procesos de excavación, investigación y

restauración de edificios monumentales y anexos

residenciales menores continúan en el Valle de Supe a

cargo del PEACS (Ver gráfico nº 4).

Dentro de este conjunto de edificios, se encuentran en

fase avanzada de restauración y consolidación las

siguientes edificaciones:

a) Edificaciones monumentales:

Pirámide Mayor ( Sector E )

Pirámide Menor ( Sector G )

Pirámide de la Galería ( Sector H)

Pirámide de la Huanca ( Sector I)

Pirámide del Anfiteatro ( Sector L)

Pirámide de la Cantera ( Sector B)

Pirámide Antigua ( Sector C)

b) Las edificaciones menores:

Anexos residenciales y edificaciones poli

funcionales dispersas por todo el complejo

(Sectores K / F / M / N / R / S / T / R / U / V )

21

Gráfico nº 5 : Levantamiento arqueológico realizado por el “Proyecto

Especial Arqueológico Caral- Supe” realizado en el 2007

22

Pirámide Mayor (Sector E)

Pirámide de la Galería (Sector H) Pirámide Menor (Sector G)

Pirámide de la Huanca ( Sector I)

Pirámide del Anfiteatro. (Sector L)

Anexos residenciales periféricos

Gráfico nº 6.- ISOMETRIA DE LAS EDIFICACIONES DE CARAL EN NIVEL AVANZADO DE CONSOLIDACION Y RESTAURACION (Fuente: PEACS- 2008)

Pirámide de la Cantera (Sector B)

23

1.04 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO

Hasta la fecha no se ha definido un modelo integral para

explicar y comprender las estrategias de ocupación espacial

de las edificaciones prehispánicas redescubiertas en Caral, el

foco civilizatorio más antiguo del continente americano. Si bien

es cierto que las excavaciones en el Valle de Supe están en su

fase inicial, existe un número significativo de edificaciones en

un estado de conservación y restauración adecuadas para

iniciar un estudio urbanístico del sitio.

Un aspecto aún no abordado por los investigadores gira en

torno a determinar cuáles fueron las variables que

predominaron en la planificación y ordenamiento de la

arquitectura del lugar, en una época en la que el pensamiento

mágico religioso era el núcleo vital de la antigua sociedad en

Caral y dirigía un enorme esfuerzo humano y destinación de

recursos para la edificación de sus monumentales edificios y

pirámides ceremoniales.

1.04.01 Aporte interdisciplinario.- El estudio del pasado

prehispánico desde una visión holística por parte de

arquitectos y urbanistas genera un efecto sinérgico al

complementarse con el enfoque del arqueólogo para

manipular, interpretar datos y clasificar vestigios.

Esta aproximación para el estudio de edificaciones del

pasado, nos permitiría integrar variables adicionales

(urbanísticas, espaciales, funcionales, formales,

semiológicas, programáticas, tecnológicas,

ambientales, etc.) que se traducen de manera sintética

en el diseño de los edificios, al margen de la fecha de

su realización, permitiéndonos aproximarnos desde

otra perspectiva hacia posibles explicaciones que

develen las intenciones o motivaciones de sus

constructores originales.

24

La aproximación arquitectónica al estudio de las

edificaciones en Caral desde nuestro enfoque

disciplinario, que incorpora en su labor el control de

variables objetivas y subjetivas, permitiría también

proponer explicaciones para acercarse al

entendimiento del complejo arqueológico en el ámbito

de la arquitectura ceremonial, el simbolismo y sus

posibles conexiones con el pensamiento mágico de la

época, en una sociedad en que la cosmovisión

sacralizada del universo jugaba un rol central en todas

sus actividades y que podrían haber intervenido

predominantemente en las decisiones de sus

pobladores para el arreglo de componentes

arquitectónicos y emplazamiento de algunas de las

edificaciones.

Es pertinente señalar que la relación entre astronomía,

simbolismo y arquitectura para la celebración de

rituales ya ha sido demostrada en estudios de culturas

que florecieron siglos después de Caral y en diferentes

latitudes del planeta, por lo que la presente

investigación ingresa a este campo aún no abordado

por los arqueólogos del PEACS el cual arrojaría

nuevas luces sobre las motivaciones para la

disposición y arreglo de algunas de las pirámides

ceremoniales del complejo arqueológico.

El estudio de los 20 asentamientos descubiertos del

Valle de Supe desde una perspectiva regional

permitiría también aproximarnos al entendimiento de

las posibles estrategias de ocupación geográfica,

donde Caral posiblemente fue el núcleo religioso de

una red de asentamientos menores a lo largo de este

valle , interrelacionados también con otros centros

poblados.

25

1.04.02 Selección de edificaciones para el análisis del

Complejo Arqueológico Caral – Supe

El complejo arqueológico de Caral está actualmente

dividido en 17 sectores de estudio que abarcan 66 Ha,

(Ver gráfico nº 4) donde están comprendidos edificios

públicos, conjuntos residenciales y una zona de

periferia. Las edificaciones de Caral siguen en proceso

de excavación, aún falta desenterrar un porcentaje

menor de edificaciones, entre ellas la Pirámide Antigua

que tiene la mayor envergadura en todo el complejo.

Para el presente estudio se analizarán las

edificaciones que se encuentran en un nivel avanzado

de excavación, consolidación y restauración, las que

agrupamos en dos tipologías principales:

a. Edificaciones monumentales:

a.1 Pirámides escalonadas

a.2 Pirámides con pozos circulares ceremoniales

b. Edificaciones menores (ocupan áreas pequeñas y están

dispersas por todo el complejo):

b.1 Edificaciones polifuncionales.

b.2 Anexos residenciales.

26

1.04.03 Diagnóstico preliminar de patrones urbanos

Observando el conjunto de las ruinas del “Complejo

arqueológico de Caral”, gracias al acceso a imágenes

satelitales de la zona, apreciamos que los vestigios de

edificios se ubican aproximadamente a 200 m. a lo

largo del cauce del río Supe, posiblemente buscando

algún ordenamiento casi en paralelo con este, en el

sector colindante se aprecian áreas cultivadas y

zonas de abundante vegetación en ambas márgenes

ribereñas. El complejo arqueológico está emplazado

sobre una terraza árida, rodeado por colinas y

elevado sobre el nivel del río, protegido de

inundaciones estacionales. Se percibe una dirección

para la accesibilidad espacial a la zona en el eje Este-

Oeste condicionada quizás por la topografía del lugar,

que probablemente estaría en relación a la conexión y

flujo de pobladores en la red de 19 asentamientos

contemporáneos a Caral, ubicados en el valle a lo

largo del cauce del río Supe.

En la imagen satelital (Gráfico nº 7) no se percibe un

orden o modelo evidente en la organización del lugar,

ni en el emplazamiento de las diferentes estructuras

que nos guiara a un patrón de ocupación reconocible;

sin embargo al trazar tentativamente ejes axiales en

las pirámides Menor, Pirámide de la Galería y

proyectar un eje paralelo a los muros aterrazados de la

Pirámide Mayor observamos que estas construcciones

presentaban un relativo paralelismo entre ellas.

Esta observación nos condujo a un punto de partida

para iniciar la búsqueda de un patrón de

ordenamiento desconocido para nosotros y quizás

evidente para los pobladores de aquella época.

27

Gráfico nº 7 Foto satelital del “Complejo Arqueológico de Caral Supe” tomada en el 2009 en la cual realizamos trazados preliminares paralelos en ejes de tres edificaciones.

(Fuente: Google Earth 5.1.3533.1731)

N

Eje Axial en Pirámide de la Galería

Eje Axial para Pirámide Menor

Dirección y sentido del cauce de río Supe

Eje longitudinal de Pirámide Mayor

500 metros

28

1.04.04 Nacimiento y evolución de asentamientos humanos

Los criterios universales usados en el pasado y en distintas

latitudes para la elección de lugares donde iniciar un proceso de

asentamiento humano radicaban en la convergencia de múltiples

factores, según los que se ponderaban elementos simbólicos,

funcionales, técnicos y principalmente de habitabilidad del lugar,

destacan:

1) Cercanía a una fuente natural de agua dulce (ríos, lagos,

manantiales, etc.).

2) Cercanía a tierras con condiciones favorables para el

desarrollo de actividades agrícolas y obtención de recursos

alimenticios.

3) Clima, suelo y relieve propicio para la construcción de

edificaciones.

4) Accesibilidad y conexión con otros asentamientos humanos.

5) Consideraciones de protección contra probables invasores.

6) Terrenos ubicados en zonas protegidas contra agentes

naturales destructivos (principalmente inundaciones

estacionales y huaycos.).

Paralelamente a estas consideraciones para la habilitación del

lugar, los arqueólogos, antropólogos e historiadores coinciden en

afirmar que en la mentalidad asociativa del hombre arcaico

intervenían decisiones de carácter simbólico, mítico y religioso

para el ordenamiento del lugar habitado y de las edificaciones

como parte de una cosmovisión sacralizada del universo, en

conexión con eventos astronómicos y sus dioses tutelares.

Estrategias de ocupación territorial en Caral

El complejo de edificaciones de Caral (350 m.s.n.m.) y la elección

del lugar encaja con los parámetros universales mencionados

anteriormente al estar situado en el Valle Medio, sobre una

terraza aluvial elevada cerca de una fuente de agua dulce que

29

representa el río Supe (10 ) y a la vez protegida de inundaciones

estacionales, que permiten construir edificaciones sin riesgo de

colapso. El lugar está rodeado de áreas favorables para la

siembra de diversos productos alimenticios en la zona del Valle

Medio inferior de la cuenca Supe (Plano nº 1), punto central del

valle y en conexión con los 19 asentamientos menores aledaños.

Todo el valle de Supe fue en el pasado y es actualmente un

ecosistema propicio para el cultivo de tubérculos, maíz y

algodón; este último insumo base encontrado en las excavaciones

y utilizado para la fabricación de vestimentas, redes y cestas.

Finalmente Caral se encuentra cerca del mar (a 26 Km del litoral)

en conexión con dos asentamientos costeros coetáneos (Aspero

y Piedra Parada) que proveían recursos marítimos para una

nutrición balanceada, estas premisas se desprenden del estudio

de los restos de numerosas especies marinas, redes de pesca y

fibras vegetales descubiertos por los arqueólogos en el interior de

las pirámides excavadas en Caral y otros asentamientos menores

del valle. Sin embargo, todavía existen algunas preguntas sin

responder para el estudio del Complejo Arqueológico de Caral y

están relacionados a la inexistencia de una arquitectura militar y

ausencia de hallazgos de armamento defensivo en las

excavaciones. Con respecto al enfoque organizativo del lugar

como consecuencia de la probable influencia del pensamiento

mágico que poseía un rol central en las sociedades del pasado, el

análisis de posibles patrones de orientación y alineamientos

vinculados con eventos astronómicos arrojaría luces sobre otros

factores para entender e interpretar el ordenamiento espacial del

Complejo Arqueológico de Caral, que probablemente se haya

manifestado en la disposición específica de algunas edificaciones

monumentales.

10 Una característica de los ríos de la costa central peruana es su caudal estacional,

siendo torrentoso de Diciembre a Marzo y seco o casi seco de Junio hasta Agosto.

31

1.04.05 Alineamiento y paralelismo de edificaciones monumentales A partir de trazados longitudinales realizados sobre el plano del

levantamiento topográfico elaborado por el PEACS (Plano no. 1)

y con el apoyo de programas informáticos (CAD), observamos

un posible paralelismo entre los ejes axiales de las Pirámides

Menor y la Pirámide de la Galería con el eje longitudinal de

la Pirámide Mayor.(ver gráfico nº 8)

Utilizamos como referencia el eje geográfico Norte-Sur para

realizar mediciones angulares de los ejes axiales de la Pirámide

Menor, la Pirámide de la Galería y los muros aterrazados de la

Pirámide Mayor, donde encontramos en forma reiterada la

orientación azimutal aproximada de 294° hacia el Noroeste,

tomando en consideración la orientación de las escalinatas

principales de la Pirámide Menor y de la Pirámide de la Galería.

Gráfico nº 8

32

1.04.06 Probable orientación astronómica de tres edificaciones

monumentales

Una característica remarcable de estos alineamientos paralelos

para los ejes axiales de la Pirámide Menor, la Pirámide de la Galería y los muros aterrazados de la Pirámide Mayor, es que

prácticamente coinciden con la proyección azimutal (11) del ocaso

del disco solar con el horizonte meridional durante el solsticio de

invierno (22 de Junio) para la latitud geográfica donde se ubica

Caral con una precisión de +20 minutos de arco (12), en probable

relación a fines astronómicos y ceremoniales en una fecha

significativa en el ciclo de cambio de estación (ver gráfico nº 9).

De comprobarse y validarse estos alineamientos, serían el primer

indicio importante para encontrar un ORDEN y SIGNIFICADO en

la organización del sitio, que denotaría además un conocimiento

avanzado por parte de sus pobladores en la planificación del

lugar.

Esta información de la correlación de datos astronómicos y

alineamientos de edificaciones fue asistida con programas

informáticos para arquitectura, que reproducen el movimiento del

disco solar durante todo el año y configurada con el apoyo de

equipos de GPS para la latitud de Caral, con el objetivo de

analizar y de aproximarse con los menores márgenes de error a

posibles alineamientos y correlaciones entre astronomía y

arquitectura del “Complejo Arqueológico de Caral”.

11 Datos obtenidos utilizando el software Ecotech ( versión 5.1), utilizado por

arquitectos para el estudio de asoleamiento de edificios y que proporciona información detallada sobre el desplazamiento del Sol durante el año.

12 La imprecisión de minutos de arco estaría asociada al movimiento de eje terrestre que varía 3º grados cada 40,000 años, que fueron enunciados en la Teoría de Milankovitch generando un movimiento cíclico que será necesario ajustar a la época en que fueron construidas las pirámides de Caral.

33

Paralelismo de ejes principales en tres edificaciones monumentales asociadas al solsticio de invierno

Gráfico nº 9 : Alineamientos con el ocaso del Solsticio de invierno

34

Investigando tradiciones ancestrales comprobamos que en

diferentes latitudes del planeta, el ser humano ha dejado

evidencias de haber usado como referencia la bóveda celeste,

objetos monolíticos y accidentes geográficos para ubicarse en

el tiempo y en el espacio. Esta habilidad se convirtió en una

tradición constructiva en diferentes civilizaciones y fue

evolucionando en objetos y herramientas como gnómones,

menhires, dólmenes, obeliscos, pirámides trazados e

inscripciones alusivas al sol, la luna, las estrellas, etc.

En el Perú un testimonio directo del que disponemos sobre los

conocimientos y prácticas astronómicas de las culturas

prehispánicas es el que expone Garcilaso de la Vega Inca en

dos capítulos de la primera parte de sus "Comentarios Reales

de los Incas" (1609). Garcilaso tuvo acceso a la información

que manejaban los Amautas del Incanato sobre la astronomía.

Fue testigo directo de las construcciones para hacer las

determinaciones de los tiempos de los solsticios y equinoccios.

En esta obra (Cap. XXII) nos comenta que:

…. “alcanzaron los equinoccios y los solemnizaron muy mucho", para determinar los cuales tenían columnas de piedra riquísimamente labradas, puestas en los patios o plazas que se levantaban ante los templos del Sol" […..] Estas columnas estaban en el centro de un cerco redondo muy grande en el cual marcaban con un hilo una raya de oriente a poniente"[…..] “Por la sombra que la columna hacia sobre la raya veían que el equinoccio se acercaba"[…..] “Cuando la sombra tomaba la raya de medio a medio desde la salida hasta la puesta del sol y no había sombra al mediodía, decían, que ese día era el equinoccial". "Por lo cual adornaban las columnas con flores y yerbas olorosas, pues en ese día el sol se asentaba con toda su luz, de lleno y adoraban al sol con muchos goces y ostentaciones".

35

1.04.07 Preguntas de la investigación

Para el presente estudio se han separado en tres los

componentes para el análisis espacial del complejo

Arqueológico de Caral – Supe:

a. Urbano arquitectónico.- Modos de asentamiento y

análisis de patrones en la planificación de Caral y sus

edificaciones que comprende variables relacionadas a:

Función, morfología, tecnología constructiva, simbolismo,

emplazamiento, orientación, tipología, accesibilidad-flujos-

circulaciones.

b. Semiológico.- Significado e influencia que habría tenido el

pensamiento mágico en las decisiones para la

organización de la arquitectura en la zona.

c. Concepción espacio–temporal.- Aproximarse al

entendimiento del concepto y observación del tiempo de

los antiguos pobladores de Caral, mediante el análisis de

elementos arquitectónicos que posiblemente fueron

usados como observatorios astronómicos.

En base a estos tres componentes se formularon las siguientes

preguntas específicas para la presente investigación:

1. ¿La organización espacial del complejo obedece a un

ordenamiento espontáneo y aleatorio de los edificios en

el tiempo o hubo una intencionalidad en la planificación

de Caral?

2. ¿Qué modelo organizativo o de ocupación regional y

preurbanística habrían generado las culturas

precerámicas en el Perú?

3. ¿El modelo de organización espacial redescubierto en el

Complejo Arqueológico de Caral correspondería más a

un importante centro ceremonial administrativo, en lugar

36

de la tesis que postulan los arqueólogos del PEACS

señalando que hubo un tipo de “ciudad sagrada”?

4. ¿Las características arquitectónicas del complejo

arqueológico asociadas a un importante centro

ceremonial explicarían la presencia de monumentales

edificios públicos y la ausencia de hallazgos en

armamentos y edificaciones con particularidades

defensivas?

5. ¿De que manera pudo influenciar el pensamiento mítico

en las decisiones para la configuración de las pirámides

ceremoniales y su ubicación en el complejo?

6. ¿Es posible hallar conexiones y respuestas para el

modelo de ocupación de culturas precerámicas a partir

del estudio de analogías geométricas con tejidos, quipus

y manufacturas encontrados en el interior de las

pirámides?

7. ¿Los antiguos pobladores de Caral (3,000 A.C.) tuvieron

los conocimientos matemáticos necesarios que les

permitieran relacionar arquitectura y astronomía para la

observación del tiempo?

8. ¿Fue la arquitectura ceremonial el eje a través del cual

se integraban y articulaban los aspectos fundamentales

de la sociedad en Caral (Religión - Estado –

Economía)?

9. ¿Son las edificaciones monumentales de Caral el origen

de una legendaria tradición constructiva de las culturas

prehispánicas que se extendió luego por otras zonas de

nuestro territorio?

37

1.05 Definición de Objetivos

1.05.01 Objetivo general

Aportar explicaciones al modelo de organización espacial

de las edificaciones redescubiertas en el “Complejo

Arqueológico de Caral – Supe”.

1.05.02 Objetivos específicos

Determinar algunos de los factores que predominaron en

los antiguos habitantes para la organización y planificación

urbanística de Caral.

Aproximarse desde una perspectiva científica al

pensamiento mítico de la época y evaluar la probable

influencia en sus constructores para el emplazamiento de

las edificaciones monumentales y anexos residenciales.

Identificar características específicas en la traza urbana de

la zona y componentes arquitectónicos de las edificaciones

monumentales, que demuestren la probable conexión

directa entre las siguientes variables :

1. Urbanismo: Planificación anticipada del lugar.

2. Observación del tiempo para administración de los

recursos productivos.

3. Arquitectura ceremonial y rituales ligados a eventos

astronómicos.

38

1.06 Justificación teórica y metodológica

La importancia del estudio del modelo de organización espacial

en el complejo arqueológico de Caral, considerado como unos

de los primeros focos civilizatorios del continente, pretende

aproximarnos a:

Una visión de los primeros modelos organizativos

regionales y urbanísticos de las culturas precerámicas y

la influencia del pensamiento mítico para el

ordenamiento de su arquitectura.

Una propuesta metodológica de análisis urbanístico que

vincule factores astronómicos y simbólicos como

entrada no convencional para la investigación de

patrones urbanos en asentamientos arqueológicos.

1.07 Alcances y limitaciones

El trabajo de investigación se inicia como un estudio

descriptivo de los componentes físico-espaciales de la zona

arqueológica y finalizará como explicativa/correlacional ya que

busca aportar una comprensión del modelo de organización

espacial de Caral y establecer conexiones entre arquitectura y

urbanismo con variables relacionadas a conocimientos de

carácter funcional, simbólico, astronómico y de tecnología

constructiva.

El estudio del “Complejo Arqueológico de Caral“ se limitará a

analizar las edificaciones monumentales y centros

polifuncionales excavados por los arqueólogos dentro de la

zona del Complejo Arqueológico ; las demás edificaciones aun

en excavación y dispersas a lo largo de treinta kilómetros en el

valle de Supe, serán utilizadas solo como referencia formal.

39

1.08 Metodología de investigación

El método de trabajo se estructura siguiendo las pautas del

método científico, para lo cual se han secuenciado tres fases:

exploración, análisis y síntesis.

Las diversas fuentes de información de han ordenado según

sus niveles de complejidad, divididos en aspectos de mayor,

mediana y menor complejidad según su dificultad para acceder

a fuentes rigurosas, aspectos subjetivos o de difícil

cuantificación e interpretación para establecer correlaciones

entre las numerosas variables a analizar.

La metodología genera una matriz de trabajo (ver tabla nº 1)

que contiene columnas con las variables dispuestas según su

complejidad e hileras donde se ubican las fases de la

investigación:

FASE 1: Exploración.- El estudio se inicia en base a la

información recabada mediante una compilación bibliográfica

acerca del tema, donde se incluyen:

Publicaciones del PEACS unidad ejecutora del INC

encargada oficial de los trabajos de excavación y

restauración del complejo arqueológico.

Recopilación de los planos del levantamiento topográfico

de la zona de estudio.

Aerofotografías e imágenes satelitales del complejo

arqueológico.

Publicaciones de arqueología y arquitectura

prehispánica en revistas especializadas de la UNMSM,

URP y PUCP.

Trabajos de investigación y tesis disponibles en Intenet.

40

Como complemento para el estudio consideramos también

recoger información de disciplinas que servirán de apoyo

teórico, como astronomía, historia del Perú prehispánico,

Antropología y arqueoastronomía, a través de entrevistas y

asesorías especializadas, finalmente serán considerados

factores culturales heredados del mundo prehispánico aún

vigentes en la actualidad como las diversas fiestas

vernaculares del lugar, rituales de agradecimiento y relatos

heredados por los pueblos andinos y amazónicos.

FASE 2: Análisis.- Incluye los procesos de selección,

valoración, verificación, evaluación, procesamiento de datos e

interpretación, tomando en cuenta el orden inicialmente

planteado en componentes que van desde aspectos de menor

complejidad (componentes físico espaciales) hasta los de

mayor complejidad (antropología, cosmovisión andina,

simbolismo prehispánico, etc.)

Para el estudio urbanístico del lugar arquitectónico se incluye

como principal referente las ruinas excavadas restauradas y

consolidadas, empezando por las construcciones de mayor

envergadura cuya monumentalidad era indicio de su

importancia.

Al descubrir regularidades en las observaciones del tejido

urbano o patrón del asentamiento de Caral se utilizó la lógica

inductiva para el planteamiento de las hipótesis. El trabajo de

campo se apoyó en los datos obtenidos con un equipo GPS y

estación total para determinar rigurosamente la orientación de

cada una de las edificaciones. La información se procesó con

el apoyo de programas informáticos de asoleamiento para

simular el movimiento aparente del disco solar y de

astronomía para emular el movimiento de la Luna en la bóveda

41

celeste en fechas cercanas a los fechados radiocarbónicos

que ubica a Caral cinco mil años en el pasado, variable

significativa en la investigación.

FASE 3 : Síntesis.- Consiste en la reunión racional de los

elementos analizados por separado en una nueva totalidad.

Se establecen posibles conexiones y correlaciones entre las

variables de estudio que en un principio no fueron evidentes,

para formular una explicación racional y verificable al

problema inicialmente planteado.

43

1.09 SISTEMA DE HIPÓTESIS

Hipótesis Nº1:

El modelo de organización espacial del

“Complejo Arqueológico de Caral-Supe” fue

constituido a partir de la convergencia de

múltiples factores, no todos ellos espontáneos y

que se dieron en un período que abarcó

aproximadamente 1,200 años. Estos factores

habrían generado un modelo de organización

espacial que sintetiza los elementos simbólicos-

religiosos en unión a requerimientos funcionales,

administrativos, regionales y de habitabilidad,

donde el emplazamiento y ubicación de las

edificaciones monumentales obedecería posiblemente a motivaciones de carácter

mítico y astronómico, común en una sociedad

y época caracterizada por adoptar el

pensamiento mágico–religioso para realizar

todas sus actividades.

Hipótesis Nº2:

El modelo de organización espacial en Caral

pudo haber sido parte orgánica e inseparable

de un modelo mayor de ocupación cultural y regional de 20 asentamientos conectados en red

y ubicados a ambos márgenes del río en la

cuenca del Valle de Supe, donde Caral cumplía

un rol de centro ceremonial administrativo y

zona capital o núcleo religioso que se proyectaba

hacia una amplia región que se extendía desde

la Costa hasta los Andes y la Amazonía.

44

2.00 MARCO REFERENCIAL

2.01 Marco teórico 2.01.01 Aproximaciones a la Cosmovisión prehispánica

……….“Así pues el mundo no es únicamente compresible a través de un sistema de “reglas”, la idea del orden , la existencia de relaciones entre fenómenos , es inherente a nuestro cerebro y es el axioma principal de nuestra conciencia. […..] Aunque ese orden no existiese, lo buscaríamos y lo encontraríamos indefectiblemente. La orientación principal de nuestro pensamiento está hecha de tal forma que , partiendo del conjunto más heterogéneo y arbitrario posible ( por ejemplo Caos ), nos fabricamos categorías para poder reunir , según criterios abstractos, los componentes de este conjunto en diversos grupos” …….

Yona Friedman(13)

Entendemos como “cosmovisión” a la percepción estructurada

acerca del cosmos que un grupo humano plantea como una

constante solución a las cuestiones existenciales de su presencia

en el mundo. Es una forma de ver, sentir, comprender y vivir en el

mundo. Dicha concepción se basa en la observación e interacción

cotidiana con todo lo que le rodea, por medio de la cual se

construye una cultura, una manera particular de ver y estar, ideas

y normas que regulan la vida social y permiten su supervivencia y

desarrollo.

En ámbito académico nacional está muy difundida la noción de

“Cosmovisión andina”, como concepto que agrupa a las

concepciones de los antiguos pueblos y culturas que habitaron el

Perú prehispánico, sin embargo cabe señalar que aquella

cosmovisión no solo se limitó a la región andina, sino también

perteneció a los antiguos pueblos que habitaron la Costa y la

Amazonía.

Lo que denominamos “cosmovisión andina” es el producto de una

herencia milenaria que posiblemente tuvo su origen en la costa

peruana y no en los andes como tradicionalmente se piensa, esto

13 “Hacia una arquitectura científica” . MIT Press (1975)

45

lo afirmamos a partir de la abundante evidencia arqueológica

encontrada en Caral, que es un testimonio material del nivel de

desarrollo cultural y la complejidad de pensamiento abstracto que

lograron sus pobladores hace 5,000 años, el que probablemente

se extendió hacia posteriores culturas por toda la región.

Una aproximación al pensamiento y visión de los pobladores del

antiguo Perú se enfrenta la difícil tarea de entender un sistema

socio cultural originario y particular, el posterior

encuentro/desencuentro con el mundo occidental a través de

España fue completamente destructor de la cultura local, por lo

que intentaremos esbozar algunos aspectos originarios de esta

cosmovisión milenaria del Perú antiguo, a partir de la evidencia

arqueológica del Valle de Supe y apoyados referencialmente en

los escritos posteriores de los cronistas de Indias y su análisis por

parte de historiadores, que nos permitirían comprender algunos

aspectos esenciales de la Cosmovisión del mundo en Caral , la

denominada “Primera civilización de América”.

Surgimiento de la primeras Civilizaciones en el mundo

Civilización, utilizando el término en un sentido restringido, es una

sociedad compleja. Las civilizaciones se diferencian de los grupos

nómadas y las sociedades tribales basadas en el parentesco por

el predominio del modo de vida urbano y el sedentarismo (que

implica el desarrollo de la agricultura y a partir de ella el desarrollo

económico con la división del trabajo, la comercialización de

excedentes y, más tarde, la industrialización y la terciarización).

Con pocas excepciones, las civilizaciones son históricas, es decir,

utilizan la escritura para el registro de su legislación y su religión

(aparecidas con el poder político -realeza, estados- y religioso -

templos, casta sacerdotal-) y para la perpetuación de la memoria

46

de su pasado (incluyendo la aparición de los conceptos de tiempo

histórico y calendario) 14

En el Asia Menor se desarrollaron las civilizaciones más antiguas

de las que se tenga conocimiento. Excavaciones arqueológicas

revelan la existencia de asentamientos humanos en Mesopotamia

a partir del 10.000 a.C. Los sumerios llegaron a la región

mesopotámica alrededor de 5,500 años antes del presente,

sentando las bases de la civilización occidental y dejando un

legado en diferentes áreas de la ciencia y la cultura.

Posteriormente, y casi de manera simultánea a las civilizaciones

desarrolladas en Egipto y Asia surgen en el litoral del Perú focos

civilizatorios cuya importancia e indicios permanecieron ignorados

por muchos años. Entre ellos podemos mencionar El sitio

arqueológico conocido como Áspero y Piedra Parada en el Valle

de Supe, junto a otros sitios contemporáneos como, Bandurrias,

Sechín, Lurinhuasi, Miraya, distribuidos en la costa y sierra central

del País y muchos otros más aún no estudiados.

14 José Álvarez Junco: ¿Qué es civilización? (fuente: La Fundación Atman)

Gráfico nº 10 Los siete focos civilizatorios de la historia (Fuente: PEACS)

47

El pensamiento mítico en las cosmovisiones universales de

diversas culturas en el planeta

Para el hombre arcaico, el mito era una historia verdadera, que le

daba una explicación y sentido a toda su existencia constituyendo

un "modelo ejemplar" para todas sus actividades, ya que éstas

fueron realizadas por primera vez por un dios o varios seres

míticos, Para la mentalidad hombre primitivo elaborar una

interpretación mágica de las cosas, le dio la sensación de poder y

dominio sobre ellas, y de esta manera, participó de la naturaleza

sagrada del Cosmos a través de sus manifestaciones, lo que le

permitió reproducir el acto creador. En esta forma de pensamiento

se basó el hombre para realizar, por ejemplo, sus ritos de

agradecimiento e inicio de actividades agrícolas en conexión con

los cambios estacionales cíclicos, reiterando un proceso de

creación. Pero no sólo en los ritos de agradecimiento se manifiesta

el tiempo mítico, sino en todos los demás actos ya que todos se

viven ritualmente debido al modelo ejemplar que a cada una de

ellos le antecede.

Esto supone una verdadera actitud religiosa; se trata de vivir de

acuerdo con el modelo ejemplar de los seres fabulosos o dioses,

sacralizando la existencia toda, se vive en un tiempo sagrado que

se distingue del cotidiano habitual, en un espacio también

consagrado que participa de la naturaleza divina.

El pensamiento mágico expresa de esta forma una gran riqueza

que podía ser aprehendida merced a su repetición ritual, dando al

hombre arcaico las respuestas a los interrogantes tales como el de

la creación del Cosmos, el nacimiento, la muerte y el sentido de la

vida, cumpliendo una función ordenadora y centralizadora de su

existencia.

El pensamiento mágico se caracteriza por que éste carece de un

método, entendido como un conjunto de pasos para llegar a un

48

conocimiento racional y verificable, para llegar a descubrir la

verdad. Además, todo el acontecer cósmico, social y político está

relacionado estrictamente con la divinidad. Todo lo que sucede es

por causa de los Dioses.

En la antigüedad, según Jung, se tendía a este tipo de

pensamiento…. "Todo, el interés y la energía que el hombre

moderno invierte en la ciencia y la técnica, consagrábala el antiguo

a su mitología. Es su afán creador el que explica los

desconcertantes cambios, las transformaciones caleidoscópicas,

los reagrupamientos sincretísticos y los incesantes remozamientos

de los mitos del ámbito cultural griego. Nos movemos aquí en un

mundo de fantasías que, poco preocupadas por la marcha externa

de las cosas, manan de una fuente interna y producen

variadísimas figuras, unas veces plásticas, otras esquemáticas.

Esta actividad del espíritu de los primeros tiempos de la

antigüedad obraba por antonomasia artísticamente. Parece que la

finalidad del interés estribaba, no en captar objetivamente el cómo

del mundo real, sino en adaptarlo a fantasías y esperanzas

subjetivas." ….

Para la mentalidad del hombre antiguo, prosigue Jung15, el sol era

el gran padre del cielo, y la luna, la madre fecunda. Todo era

antropomórfico o teriomórfico y el Universo entero estaba animado

por dioses y demonios.

15 Jung, C. G. ( 1997).

“El hombre y sus símbolos”, Editorial Caralt, Buenos Aires.

49

Mundo mítico en las culturas prehispánicas del Antiguo Perú

La cosmovisión prehispánica tuvo un rasgo esencial del cual se

derivan los demás aspectos y es que se fundamenta en un

sentimiento de estrecha comunión con la naturaleza,

manifestación tangible de sus dioses tutelares,

Las primeras comunidades de habitantes se sintieron todavía

parte orgánica de la naturaleza, no existió lo que hoy conocemos

como un “sentimiento de individualidad” o “separatividad” de cada

miembro con la sociedad y su entorno. Esta visión orgánica se

entiende en parte por su conexión y dependencia de los recursos

alimenticios provenientes de la tierra (Pachamama) y el mar

(Mamacocha) que se tradujeron en rituales, ceremonias de

agradecimiento y sacrificios como gestos de reciprocidad.

El Sol fue identificado como un agente divino proveedor de calor y

luz asociado a una figura masculina y la Luna como complemento

femenino, asociado a la noche.

En la visión del mundo prehispánico, lo humano y lo espiritual

fueron inseparables y se hallaron en una interacción dinámica

constante a través de un pensamiento mágico que atribuía a los

dioses el acontecer de los hechos. Esta forma de pensamiento

consideraba que todos los seres animados e inanimados (ríos,

lagos, cerros, nevados, estrellas, etc.) estaban vivos y dotados de

un espíritu sagrado, por tanto toda actividad cotidiana, como el

trabajo, se convierte de forma implícita en una ofrenda a sus

dioses, a sus huacas, a sus antepasados, y a todos aquellos

espíritus protectores presentes en todo lo manifestado.

Las investigaciones y el valioso aporte al entendimiento de las

culturas prehispánicas realizado por la doctora María

50

Rostworowski (16) (miembro del IEA) nos proporciona un rasgo

importante de esta visión milenaria, al respecto nos dice lo

siguiente:

.”En las creencias indígenas no existió la idea abstracta

de Dios, ni palabra que lo expresara. Esto de hecho no

significa que no hubiera una multitud de Dioses, incluso

jerarquía entre ellos, A las divinales se les conoce por

sus nombre propios sin que existieran términos que los

manifestaran como tales. Lo sagrado se expresaba con

la voz “huaca” que contenía una variedad de

significados”

Los incas incorporaron a sus propias creencias, conforme se

expandieron y evolucionaron espiritualmente, la cosmovisión de

culturas más antiguas y lejanas, por lo que desarrollaron una

religión sumamente compleja, así como una organización política y

social eficiente, basada también como en los antiguos pueblos en

el bien común, la reciprocidad, el amor a la naturaleza y al prójimo,

la solidaridad, el respeto al anciano, la veneración de los muertos

y principalmente a sus dioses.

Si bien algunos cronistas aseguran que en el imperio incaico se

veneraban a muchos dioses (el sol, la luna, las constelaciones, la

tierra, el mar, el rayo, el arco iris, etc..), otros afirman que por el

contrario, tenían mas bien un solo Dios, creador y hacedor de

todas las cosas vivientes y no vivientes, padre del sol, la luna, las

estrellas, los animales, el ser humano y todo lo que existe en la

naturaleza, a quien llamaron Viracocha en los andes y

Pachacamac en la costa, y cuyos restos de templos se conservan

aun hoy en las ciudades peruanas de Cusco y Lima ,

respectivamente.

16 Rostoworowski María (2007) “Estructuras andinas del poder, ideología

religiosa y política “En: Obras Completas , Volumen VII, Lima, pp. 11

51

Los sacerdotes fueron los encargados de dirigir las ceremonias

religiosas en los templos y huacas alrededor del imperio,

ostentando gran poder y respeto entre los habitantes, puesto que

eran guardianes de mitos, leyendas y rituales desde tiempos del

primer inca. Poseían una gran sabiduría y eran intermediarios

entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos, siendo

consultados por la nobleza y el mismo inca sobre el clima, la

siembra, la cosecha, la guerra, etc.

Un registro valioso del simbolismo prehispánico

En el año de 1613, el cronista indígena Juan de Santa Cruz

Pachacutic Yamqui Salcamayhua publica, en su libro Relación de Antigüedades deste Reyno de Perú, un grafismo de la imagen

andina del cosmos (ver figura adjunta). Este grafismo se

corresponde con en el altar mayor del santuario del Sol

de Curicancha ("patio de oro") en el Cuzco.

Gráfico nº 11:Grafismo de Don Joan de Santa Cruz Pachacuti Yampi (1613)

52

Curicancha

Siguiendo la descripción que realizara Lesmann-Nietzche (17), el

Curicancha constaba de seis edificios mayores colocados para

formar un patio y conectados por una pared que los rodeaba.

Dichos edificios eran: el santuario del Sol, la capilla de la Luna, la

capilla de las Estrellas, la capilla del Rayo, la capilla del Arco Iris, y

la sacristía y casa del cabildo. Este complejo ceremonial fue

construido con el auspicio de Manco Capac, el primer gobernante

Inca en la primera mitad del siglo XII. Los siguientes gobernantes

lo agrandaron y enriquecieron, entre ellos: Mayta Cápac,

Pachacutic y Huascar. En 1533, después de haber sido saqueado,

fue entregado a Juan Pizarro por su hermano el Marqués. Juan

Pizarro, a su turno, se lo obsequió a los frailes dominicos, quienes

destruyeron el Curicancha para erigir una iglesia que hoy ocupa su

lugar.

El santuario de la Luna, esposa del Sol, se encontraba totalmente

cubierto con láminas de plata, así como también era de plata la

imagen de la Luna. En él se encontraban sentadas las momias de

las reinas muertas.

La capilla de las Estrellas estaba dedicada a Venus, las Pléyades

y otras constelaciones. La puerta de entrada y las paredes

interiores estaban enchapadas con láminas de plata y tachonadas

de estrellas. Una parte de las paredes tenía numerosos agujeros

destinados a recibir los ornamentos astrales.

De la capilla dedicada al Rayo, el Trueno y el Relámpago, no se

tiene mayor descripción. Para los Incas estos seres no eran

divinidades sino guerreros del Sol.

La capilla del Arco Iris estaba totalmente guarnecida de oro. En

uno de sus costados, sobre las planchas de oro, tenía pintado al

natural el arco del cielo, tan grande, que iba de una pared a otra

con todos sus colores al vivo. Los Incas sabían que el Iris proviene

17 LESMANN-NIETZCHE, L. (1929) .Textos tomados y editados de

Coricancha, “el Templo del Sol en el Cuzco y las imágenes de su altar mayor” ,(s.e.) Buenos Aires, 1950

53

del Sol y lo tomaban como su blasón puesto que ellos se

consideraban descendientes del Sol. Cuando veían el Arco Iris en

el aire, cerraban la boca, tapándola con la mano, puesto que su

presencia desgastaba y producía podredumbre en los dientes.

A propósito de Illapa (rayo, trueno, relámpago) y de Cuichi (arco

iris), podemos anotar lo siguiente: el Rayo era la potencia sagrada

del fuego, cuyo cuerpo es una serpiente luminosa que avanza

zigzagueante entre las nubes (fuyu) para profundizarse en el

submundo (ucu pacha). Así mismo es un guerrero celeste que al

sacudir su honda (huaraca) producía un estallido que gestaba

fuego, luz y ruido; en su otra mano portaba una porra y con ella

producía lluvia y granizo. El Rayo (Illapa) configuraba en sí tres

potencias celestes: Chuki Illapa (lanza-rayo), Cutu Illapa ( gargajo-

rayo, como su sonido-estruendo) e Inti Illapa (sol-rayo). Además

de su relación con el fuego y lo ígneo, el Rayo está relacionado

con el agua (yacu): él es Yacumama, quien dará origen a los

grandes ríos. Cuando el Rayo se profundiza en el submundo, al

emerger de él surge como la sierpe madre de las aguas-ríos, el río

Allcumayu (perro-río), como lo señala el dibujo de Pachamama

copiado por Juan de Santa Cruz Pachacutic Yamqui

Salcamayhua. De esta manera el Rayo se relaciona

zoogónicamente con la serpiente (amaru) y con el perro (allcu), se

considera a la serpiente (amaru) como Sachamama (sacha:

monte, selva): una sierpe de dos cabezas que se erecta como un

árbol, el árbol Mallki en el dibujo de Santa Cruz Pachacutic. Al

ascender del árbol proyectada a lo celeste, se convierte en el

Cuichi (Arco Iris) para fertilizar y dar color a la Tierra y a todas las

cosas vivas. Así mismo, el arco iris se conforma por el destello

energético de la gran serpiente amaru.

La denominada por Lesmann-Nietzche como sacristía y casa del

cabildo, estaba dedicada para el uso del sumo sacerdote y sus

54

asistentes. Allí se ordenaban los cultos y sacrificios que habían de

hacerse. Este recinto, como los demás, estaba cubierto de oro.

En el centro de este recinto sagrado de Curicancha, estaba el Inti

Pampa o Campo del Sol. El círculo de los muros exteriores medía

aproximadamente 68 metros por 59, con un ábside redondeado

que se proyectaba sobre 34 metros desde la esquina suroeste. El

lado exterior de este muro estaba adornado, a la mitad de su

altura, con una franja de oro de unas dos palmas de ancho. Las

diversas puertas también estaban cubiertas de oro. Los muros

interiores que daban frente al patio, también estuvieron adornados

con un friso de oro y tenían más de una yarda de ancho. El patio

era un jardín sagrado, cultivado por el Inca y sus parientes más

cercanos. El abono era llevado desde el Valle de Chincha, ubicado

en la costa; y el jardín era regado por una de las cinco fuentes

situadas dentro del patio, que desde manantiales distantes era

surtido por tuberías subterráneas, en parte en oro. Esta fuente era

un tazón de piedra de forma octogonal de 7 pies de largo, 4 de

ancho y 3 de profundidad. En él se vertía la chicha de maíz

ofrecida al Sol y allí se bañaba la cuya (esposa) del Inca,

realizando un baño ritual previo a su matrimonio. La piedra de este

tazón estaba encajada en oro, en el cual se hallaba estampada

una imagen del Sol.

Tres grandes fiestas se realizaban en el Inti Pampa del

Curicancha: en la época de siembra, después de la cosecha y

durante la investidura de los señores principales o Curacas.

Durante estas fiestas, el Campo del Sol estaba plantado con

crecidos tallos de maíz, forjados en oro. Además, allí había un

jardín de oro sobre terrazas situadas debajo del ábside circular:

maizales de oro, tanto sus cañas como las hojas y las mazorcas.

Junto a ellas había más de veinte llamas con sus crías, también en

oro; y los pastores con sus hondas y cayados, hechos del mismo

metal.

55

El santuario principal de Curicancha estaba dedicado al Sol y se

hallaba sobre el ábside circular. Su techumbre era de paja. Sus

paredes estaban cubiertas de arriba a abajo de planchas de oro.

El altar mayor estaba al oriente, regido por la figura del Sol hecha

de una plancha de oro. A uno y otro lado de esta imagen estaban

los cuerpos de los Incas muertos, colocados de acuerdo a su

antigüedad como hijos del Sol, momificados y sentados en sus

sillas de oro, puestas sobre tablones de oro.

Ensayando una interpretación simbólica del grafismo

En la representación del cronista indígena se percibe claramente

la cosmovisión dualista, formada por grupos de opuestos

complementarios (Izquierda – derecha), a partir de este eje de

simetría se ordenan las representaciones del Varón y la mujer, en

alegoría al elemento masculino y femenino, los cuales son también

relacionados y asociados a la pareja divina: Sol (Inti) y la Luna

(Quilla) como su reflejo en el cielo.

Otros componentes los representa la Chakana (Cruz del Sur), Las

Pléyades, y Venus el lucero de la mañana y del atardecer según la

estación en el año.

En el lado izquierdo encontramos una alusión a elemento “Tierra”

(pacha) y en el lado derecho al elemento “Agua” (cocha o lago),

los cuales son llamados Pachamama y Mamacocha

respectivamente, lo que ratifica la presencia ancestral de los

rituales de reciprocidad a la fertilidad y productividad de la “Tierra”

y el “Agua”, como proveedores de alimento y sustento de la vida

en la comunidad.

Otros fenómenos climatológicos son incluidos como parte de una

visión animista del Universo donde las nubes, el granizo y el Arco

iris representaban diversos roles dentro de un variado mundo

mágico religioso.

57

Vestigios intactos de la cosmovisión prehispánica en el Perú

contemporáneo

En la actualidad poco queda de aquella grandes culturas del

pasado, de sus logros sociales, tecnológicos y espirituales,

producto de la extirpación de idolatrías que se inició con la

conquista y siguió en la república. Pese a ello, algunas

manifestaciones originales se pueden ver aún hoy en algunas

comunidades campesinas altoandinas, cuya cosmovisión y forma

de vida se conserva casi intacta. El campesino altoandino sigue

rindiendo culto al Sol, a los “Apus” protectores, a la Pachamama y

a la Mamacocha en los lagos, respetando a la naturaleza, viviendo

en grupos familiares y comunitarios en los cuales los lazos

emocionales y espirituales, la cooperación y la solidaridad entre

sus miembros, son la norma.

Los rituales o ceremonias religiosas heredados por sus ancestros

se desarrollan en toda actividad importante, tanto de la vida

cotidiana, como iniciar un trabajo, sembrar, cosechar, el

nacimiento, el paso a la adultez, la muerte, etc., como en

ocasiones especiales cuando se celebraba la paz, siempre en

honor y agradecimiento de una divinidad. Estas fiestas se

desarrollan dentro de la familia, así como dentro de la comunidad.

Los ritos están entendidos también en cantos, en cuentos, en

historias, en danzas que se transmiten con carácter de

permanencia y de certidumbre e infalibilidad.

La actividad de los ritos iniciativos, determinaban el paso de una

etapa a otra, lo que les llevaba a marcar en un ceremonial esa

nueva etapa en su vida, renovando y reafirmando los criterios que

la sociedad tenía respecto del papel que las personas deben

desempeñar, en la nueva etapa vital a la que acceden.

58

2.01.02 Estudio de la astronomía del pasado

El estudio de la astronomía antigua puede ser considerado desde dos puntos de vista por los diferentes motivos de interés que ofrecen. El primero es puramente científico y tiene la intención de buscar, en los antiguos textos, comentarios y datos remotos de fechas astronómicas. El otro punto de vista, habitualmente menos explorado son resultado de un interés especial en la filosofía y la historia.

Jean Baptiste. Biot 1862

Desde que el astrónomo francés Jean Baptiste Biot (1774 - 1862)

escribiera el texto citado ha pasado un siglo y medio de investigación

académica del papel jugado por la observación de los astros y sus

ciclos en las culturas de la antigüedad.

Durante estos años, las cuestiones abordadas y los métodos

científicos aplicados han experimentado un considerable desarrollo,

especialmente en las últimas décadas gracias al apoyo de los

programas informáticos de astronomía que reproducen la

configuración del cielo de cualquier pasada época y del apoyo

sistemas de medición y registro planimétrico con apoyo satelital para

el análisis de edificaciones y asentamientos arqueológicos que

estuvieron probablemente estuvieron relacionados a observaciones

astronómicas.

Los nombres bajo los cuales se han caracterizado los estudios de

astronomía del pasado varían en función de las culturas y las épocas

consideradas, así como de los tipos de fuentes y técnicas utilizadas.

Actualmente se suelen distinguir tres grandes grupos de estudio:

1. Arqueoastronomía: Estudio de la práctica y uso de la

astronomía por las culturas de la antigüedad, partiendo de datos

históricos y estudios de asentamientos arqueológicos cuyas

edificaciones y sus componentes arquitectónicos ( menhires,

escalinatas, ventanas, portales, etc) estuvieron relacionados ,

alineados y orientados con los movimientos de las luminarias

59

(sol y luna) o algún objeto resaltante de la bóveda celeste, el

análisis arqueoastronómico es parte de un acercamiento

interdisciplinario a la cosmovisión mágico religiosa de una época,

que se enfoca principalmente en el estudio de antiguos

observatorios astronómicos , templos y edificaciones

ceremoniales en conexión con calendarios celestes , basados en

los movimientos cíclicos del Sol , Luna y las estrellas.

2. Etnoastronomía: Estudio de la práctica y uso de la astronomía

por los diferentes grupos culturales en base a datos etnográficos

(orales o escritos). Esta disciplina abarca a todas las relaciones

entre astronomía y cultura, o, si se quiere, las implicancias

culturales de la observación de lo celeste. La Etnoastronomía es

una de las subdisciplinas de la Astronomía Cultural, que busca

aproximarse mediante las técnicas de la etnología a comprender

las ‘otras’ astronomías del ‘otro’ cultural que son los grupos

étnicos. Es decir, estudia cómo una cultura, diferente a la cultura

de donde surgió la astronomía ‘académica’, occidental y

predominante, ve los objetos celestes.

3. Historia de la astronomía: Recopilación y estudio basado en

fuentes escritas, grabados e imágenes antiguas que aborda la

recopilación y registro de las antiguas teorías astronómicas de

las diferentes culturas del pasado de la humanidad.

Para el estudio del “Complejo Arqueológico de Caral- Supe”

nos enfocaremos en el modelo utilizado por la arqueoastronomía

para el análisis de las edificaciones monumentales y pirámides