MIRTA VARGAS DE ARGENTINA MEDIA 9 CALZADA Cat B 2° grupo 1ª Actividad

JuanAmieva

-

Upload

mauro-maidana -

Category

Documents

-

view

32 -

download

0

Transcript of JuanAmieva

DFICIT FISCAL, DEUDA Y ESTABILIDAD MACROECONMICA: EL CASO DE MXICO*/ Juan Amieva-Huerta**/ Septiembre 2003

RESUMEN El objetivo del presente trabajo es analizar diferentes aspectos tericos y empricos del dficit fiscal, la deuda y la estabilidad macroeconmica, con especial nfasis en la experiencia de la Repblica Mexicana. Se estudian las definiciones del dficit pblico y se resean los efectos de sus distintas fuentes de financiamiento sobre las principales variables macroeconmicas. Se plantea un modelo economtrico con el que se evala el enfoque fiscal de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las simulaciones del modelo indican que la poltica tributaria y las formas de financiamiento del dficit inciden en la cuenta corriente mediante su impacto en el ahorro domstico. Se observa que existe una correlacin positiva entre los requerimientos financieros del sector pblico y el dficit en la cuenta corriente. En Mxico, la deuda pblica bruta total como porcentaje del PIB es actualmente la ms baja dentro de la OCDE. No obstante, si se considera la deuda ampliada y contingente, sta es considerable. El objetivo de equilibrar las finanzas pblicas ha determinado un sesgo procclico en la poltica fiscal. Se concluye que es necesario un nuevo pacto fiscal que incremente los ingresos pblicos para tener una mayor capacidad de gasto social e infraestructura en un contexto de finanzas pblicas sanas, con el fin de atenuar los ciclos econmicos y generar un crecimiento sostenido en la actividad econmica de Mxico. En el anexo se utilizan dos nuevos mtodos para medir la sustentabilidad fiscal: el de Balance General y el de Valor al Riesgo. De acuerdo con el primero, el supervit primario que se necesita generar en Mxico para alcanzar la sustentabilidad fiscal es de 2.7% del PIB, y segn el segundo debe ser de 5.9%, sin considerar una reforma fiscal, y de 3.4% con reforma fiscal.

ABSTRACT El presente trabajo aborda diferentes aspectos tericos y empricos del dficit fiscal y la deuda pblica. Se resean los efectos del dficit pblico sobre las principales variables macroeconmicas. Se presenta un modelo economtrico y simulaciones para el caso de Mxico del enfoque fiscal de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual sugiere una rela cin positiva entre el ahorro pblico y las cuentas externas. Por otro lado, la deuda ampliada y contingente en Mxico es an considerable. Se propone un nuevo pacto fiscal para lograr la estabilidad macroeconmica. En el anexo se evala la sustentabilidad fiscal del Gobierno mexicano, utilizando una metodologa novedosa.

*/

Agradezco el trabajo economtrico y de investigacin de Bernardo Urriza, Miguel Gonzlez y Jorge vila, y los comentarios y sugerencias de Fernando Aportela, Andrs Conesa y Marco Arroyo. Los errores y omisiones que an permanezcan son responsabilidad del autor. **/ El autor es Secretario de Finanzas y Planeacin del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Mxico. Contacto: (52) 2288 421500, [email protected].

1

NDICE1. DFICIT FISCAL Y ESTABILIDAD MACROECONMICA 2. DEFINICIONES DEL BALANCE PBLICO Balance Primario Balance Operacional Balance del Gobierno General Balance del Sector Pblico no Financiero Requerimientos Financieros del Sector Pblico: el Caso de Mxico Componentes Cclico y Estructural del Balance Fiscal 3. EFECTOS DEL DFICIT FISCAL EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS: EVALUACIN EMPRICA Evidencia Emprica Ejercicios de Simulacin Dficit Fiscales e Inflacin 4. DEUDA PBLICA EN MXICO Calificaciones de Deuda y Estabilidad Macroeconmica 5. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA ANEXO. Sustentabilidad Fiscal en Mxico: Mtodos Alternativos de Medicin 1. MTODO DEL BALANCE GENERAL El caso de Mxico 2. MTODO DEL VALOR AL RIESGO Estimacin del Mtodo del VaR Metodologa estadstica 3 5 5 6 6 6 6 8

11 11 19 27 28 35 35 38 42 43 44 49 50 52

2

1.

DFICIT FISCAL Y ESTABILIDAD MACROECONMICA

Como lo seala la literatura terica y la evidencia emprica sobre finanzas pblicas, los dficit fiscales de los gobiernos de todos los niveles generan, a travs de diferentes modalidades de financiamiento, inestabilidad macroeconmica que puede verse refleja da en elevada inflacin y desequilibrios en las cuentas con el exterior, particularmente en la balanza de la cuenta corriente.1 De manera que el comportamiento de las cuentas fiscales, el dficit en especial, en sus diferentes definiciones, es de singular importancia para los planes de estabilizacin de una economa o regin en particular. Por ello, la disciplina en las cuentas fiscales es uno de los fundamentos macroeconmicos ms importantes.2 En aos recientes, numerosos pases han implementado medidas para incrementar los ingresos a travs de una reforma fiscal o disminuir el gasto, con el fin de equilibrar las finanzas pblicas, o por lo menos reducir el dficit fiscal a niveles sostenibles.3 Esto significa que la forma de financiar dicho dficit trae consigo diferentes implicaciones sobre la estabilidad macroeconmica. En general, existen tres fuentes para financiar el dficit: la primera es a travs de la acumulacin de adeudos fiscales de ejercicios anteriores tambin conocidos como Adefas . Los pagos en atraso surgen cuando no se efecta un pago obligatorio en su fecha de vencimiento o antes. Como esa fecha es siempre la misma o posterior a la fecha atribuida a un flujo sobre la base devengado, todos los atrasos estarn incluidos en las estadsticas compiladas sobre esta base.4 Al utilizar la base de caja, no habr variacin en las cuentas si una unidad del Gobierno se abstiene de pagar compras a crdito. Por consiguiente, no habr informacin sobre atrasos a menos que se compilen estadsticas especiales. Este mecanismo de financiamiento tiene la particularidad de que provoca inestabilidad macroeconmica, es decir, el Gobierno se financia a travs de posponer el pago a los proveedores, los sueldos de los servidores pblicos, los pagos de intereses de la deuda, las contribuciones a seguridad social como empleador (o pago de pensiones), el pago de impuestos de un Gobierno subnacional al Gobierno central (federal en el caso de Mxico), etc. El impacto macroeconmico del mismo consiste, por una parte, en que los proveedores aumentan sus precios para protegerse de la prdida futura de ingresos, y por otra, en que el gasto pblico en el ao fiscal subsiguiente sufre serias presiones que implicara, ante la ausencia de medidas correctivas de otros rubros de gasto o de ingreso, una mayor presin sobre las finanzas pblicas y, por ende, en el balance fiscal. sta es una de las razones por las cuales el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere a los pases miembros eliminar la acumulacin de Adefas. La segunda fuente de financiamiento es a travs del mercado domstico de dinero o bien del crdito del Banco Central al Gobierno. ste, a su vez, tiene implicaciones muy distintas: la primera puede ocurrir con la emisin de bonos gubernamentales, que puede producir un efecto desplazamiento (financial crowding out, segn el trmino en ingls) al sector privado, por la competencia de financiamiento con las empresas. En general este efecto no es inflacionario, pero puede ejercer presiones al alza en las tasas d inters, debido a que las e1

La cuenta corriente es la suma de las exportaciones de bienes (importaciones) + los ingresos factoriales (re mesas + pagos de intereses de nacionales en el extranjero) + ingresos no factoriales (turismo + transacciones fronterizas, etctera). La cuenta de capital, por su parte, incluye principalmente a los ingresos (egresos) por inversin extranjera directa + endeudamiento pblico y privado neto + repatriacin de capitales. La suma de la cuenta corriente + la cuenta de capital y los errores y omisiones nos da la acumulacin (desacumulacin) de reservas internacionales. 2 Durante las dcadas de los cuarenta y cincuenta prevaleci, en la literatura econmica, la idea de que una deuda interna no perjudicaba a las generaciones futuras. En la actualidad, la creencia ms extendida es que las cosas son mucho ms complicadas. Lo mismo sucede con el impacto del financiamiento externo en la economa. La evidencia emprica es mixta en cuanto a sus efectos en la economa domstica. 3 Las finanzas pblicas son sostenibles cuando la proyeccin inicial de gastos e ingresos futuros no implica una trayectoria explosiva de la deuda pblica. Una condicin ms restrictiva estara representada por la imposibilidad de aumentar la deuda como proporcin del producto en un momento en el tiempo. 4 Vase FMI (2001).

3

empresas del sector privado que emiten papel de deuda lo tienen que hacer a tasas de inters ms elevadas para generar demanda por el mismo, con el consecuente efecto de desplazamiento de la inversin privada. No obstante, an con un Banco Central independiente pueden generarse expectativas de inflacin positivas dada la magnitud de los dficit del Gobierno. Por otra parte, el crdito del Banco Central al Gobierno altera positivamente la base monetaria [B = reservas internacional s (Ri) ms crdito interno (Ci), definida por sus e fuentes, o bien los billetes y monedas en circulacin (C) ms los depsitos bancarios en cuenta corriente en el Banco Central (R), definida por sus usos]. Dado que la cantidad de efectivo (C) ms los deps itos a la vista (D) definen el monto de dinero en circulacin, M1 est dado por: (1) M1 = C + D = m1*B

Donde m1 es el multiplicador monetario dado por la ecuacin (2) m1 =

(C ? D) ( C ? R)

Lo anterior implica que un aumento en el crdito interno al Gobierno tiene una contrapartida en los usos de la base monetaria (B = C + R), lo cual incrementa la cantidad de dinero en circulacin (oferta de dinero = M1). Este aumento en el mismo,5 cuando no es compensado por un incremento en la demanda por saldos monetarios reales (demanda real de dinero), produce ceteris paribus, un aumento en el nivel general de precios (impuesto inflacionario), as como, a travs del enfoque monetario de la balanza de pagos, un exceso de oferta monetaria que no es correspondido por un incremento en su demanda, lo cual se traduce en un exceso de demanda interna de bienes superior a la oferta.6 En una economa cerrada el ingreso nominal aumenta, al igual que las tasas de inters internas, para eliminar el desequilibrio en el mercado de dinero. Asimismo, el incremento en los precios y posiblemente en el producto, en conjuncin con el cambio en las tasas de inters, aumenta la demanda nominal por dinero a un nivel equivalente con el incremento inicial en la cantidad nominal de dinero. En una economa abierta, el mecanismo de transmisin se da a travs del crdito interno del Banco Central al Gobierno (Ci), lo cual no slo cambia el ingreso nominal sino que tambin resulta en una mayor demanda de importaciones y en menores exportaciones, de manera que se presenta un deterioro en las cuentas externas, principalmente en la acumulacin de reservas internacionales del Banco Central. El enfoque analtico supone una estabilidad en la demanda de dinero y considera los diversos canales por medio de los cuales cambios en la cantidad de dinero en circulacin afectan a la economa. As, el enfoque monetario de la balanza de pagos se centra en la relacin entre precios, producto, tasas de inters y cuentas externas. Todo esto con un tipo de cambio fijo y existiendo perfecta movilidad de capitales y de bienes en una economa pequea. A diferencia de otros enfoques de la balanza de pagos (elasticidades), en el enfoque monetario con un tipo de cambio flexible, una devaluacin incrementa el precio de los bienes comerciables internacionalmente, lo que reduce el valor real de la cantidad nominal de dinero en circulacin para restaurar el equilibrio en el mercado de dinero, de modo que se genera un balance superavitario en las cuentas externas, en la medida en que las reservas internacionales fluyen al pas. Cuando el desequilibrio en el mercado de dinero es eliminado, el flujo de reservas se detiene.7 Se cuenta con amplia evidencia emprica que indica que ante un tipo de cambio flexible, los efectos de largo plazo de un desequilibrio monetario causado por un dficit pblico financiado por crdito del Banco Central, desequilibran la balanza de pagos, produciendo una prdida de reservas internacionales si los flujos de capital del exterior no alcanzan a financiar el dficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

5 6

Vase Amieva-Huerta, Juan (1987 y 1985). Para un estudio emprico de la economa mexicana, vase Gmez Oliver (1978). 7 Vase Frenkel, J., y H. Johnson (1980).

4

Una postura extrema y que tiene poco soporte emprico es la de las variaciones en la posicin fiscal que afectan al PIB, a la que se denomina hiptesis de equivalencia ricardiana, la cual asevera que los dficit fiscales traen como contrapartida un cambio en el ahorro privado. Esta idea, asociada con la del economista Robert Barro, sostiene que las decisiones de consumo estn basadas en una estrategia de optimizacin sobre un largo horizonte de tiempo, de forma que los agentes econmicos ajustan su consumo y ahorro en respuesta a los ingresos netos despus de impuestos, que ellos esperan en el futuro; debido a que los dficit ms elevados pueden representar futuros impuestos, los consumidores contrarrestan el incremento en los dficit gubernamentales con un incremento en el ahorro personal, eliminando cualquier efecto de los dficit pblicos sobre el PIB. Un tema que debe quedar claro es que la evidencia emprica indica que mayores dficit fiscales conllevan una alza en las tasas de inters a cualquier nivel del producto, reduciendo la parte del PIB asignada a inversin e incrementando la proporcin asignada al consumo y el gasto de Gobierno. En la medida en que la inversin privada es desplazada por el aumento en las tasas, el acervo de capital futuro disminuye y, por lo tanto, decrece el ingreso real y el consumo de las personas. La intensidad con que se da este efecto es una cuestin emprica y vara de pas a pas, dependiendo de los mercados de fondos prestables, de dinero, de capitales y, por supuesto, la posicin intertemporal fiscal del Gobierno. 8 La tercera fuente de financiamiento es el crdito externo o la emisin de bonos en los mercados internacionales de capital. Si el dfic it fiscal es financiado a travs de deuda pblica externa, los efectos tambin son diferentes. De una manera simple, en principio el endeudamiento externo no es inflacionario; sin embargo, si ste incrementa la deuda externa neta como porcentaje del producto y, por consiguiente, el pago de intereses, esto aumenta el dficit total. En este contexto, es til hacer mencin de diferentes definiciones en esta materia. 2. DEFINICIONES DEL BALANCE PBLICO Para los efectos del anlisis macroeconmico, los indicadores que permiten evaluar la poltica fiscal incluyen cuatro resultados bsicos del sistema de estadsticas de finanzas pblicas: resultado primario global, resultado operativo, resultado del Gobierno general o del sector pblico. Existen en la literatura varias definiciones de dficit pblico, entendidas como el desequilibrio entre los ingresos y los gastos de cualquier nivel de Gobierno. Diferentes mediciones del balance fiscal pueden llevar a distintas conclusiones sobre el estado de las finanzas pblicas. Balance Primario 9 Es la diferencia entre los ingresos totales menos los egresos totales, excluyendo el pago de intereses. A su vez, el ahorro corriente slo considera el neto de ingresos y de gastos corrientes; mientras que las necesidades de financ iamiento (public sector borrowing requirements PSBR, por sus siglas en ingls) son la diferencia entre ingresos y egresos totales. Dado que el pago de intereses no es parte del gasto programable, no constituye un gasto discrecional, y al reflejar compromisos adquiridos en presupuestos anteriores, se puede descontar el efecto de los intereses en el dficit fiscal. Esta medida del dficit indica en qu forma inciden los compromisos actuales en las necesidades de financiamiento, y permite apreciar, de una manera ms precisa, las operaciones propias del Gobierno. Sin embargo, algunos autores prefieren utilizar otras definiciones de dficit fiscal.

8

La posicin intertemporal fiscal del Gobierno se refiere a la evolucin de los ingresos y gastos pblicos que el Gobierno espera en el futuro y al valor de su deuda en un momento dado del tiempo. 9 Para un anlisis ms profundo, vase Blejer, M., y A. Cheasty (1991).

5

Balance Operacional En determinados pases particularmente en los altamente endeudados y con inflacin elevada es til distinguir el impacto de la inflacin en el pago de intereses de la deuda. El balance operacional es aquel que elimina del dficit real el componente inflacionario de los intereses. As, las necesidades reales de financiamiento del Gobierno no seran tan optimistas como el balance primario. Al no existir una medida uniforme de dficit que incluya toda las estadsticas relevantes, debe optarse por una u otra, de acuerdo con el propsito del anlisis. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el balance fiscal global muestra las necesidades de financiamiento nominales y pone en evidencia que es muy sensible a la inflacin. Las diferentes definiciones de balance fiscal afectan, de manera importante, las conclusiones sobre la posicin fiscal del Gobierno. 10 Balance del Gobierno General Tambin se puede hablar del balance del Gobierno central (Gobierno Federal en el caso de Mxico), que incluye los componentes de Gobierno que se aplican a todas las dependencias de las autoridades pblicas de cualquier territorio o a sus jurisdicciones establecidas a travs de procesos polticos, lo cual incluye tambin los fondos de seguridad social, los fondos de pensiones de los empleados de Gobierno, el Congreso, las autoridades judiciales, los ministerios o secretaras y las agencias del Gobierno. El balance del Gobierno general considera al Gobierno central, los institutos de seguridad social pblicos y los gobiernos estatales y municipales (gobiernos locales), que son unidades del Gobierno que ejercen funciones de manera independiente del Gobierno central en las diversas jurisdicciones rurales o urbanas del territorio de un pas.11 Balance del Sector Pblico no Financiero El FMI y algunos pases de Amrica Latina en particular, prefieren utilizar una definicin amplia d dficit el pblico, en la cual, adems del balance del Gobierno central y de seguridad social, se incluye a las empresas pblicas bajo control presupuestal y las que no estn controladas presupuestalmente, y se excluye a los gobiernos locales (excepto en Brasil y Colombia, que utilizan la definicin de Gobierno general) debido a que no existe informacin oportuna y consolidada de los mismos. Requerimientos Financieros del Sector Pblico: el Caso de Mxico En el clculo del balance fiscal tradicional se toman en cuenta los ingresos petroleros, los cuales son altamente voltiles, y los no petroleros (tributarios, no tributarios y de organismos y empresas distintas de Petrleos Mexicanos); mientras que por el lado de los gastos se considera el gasto programable pagado, el programable devengado (gasto corriente e inversin fsica) y el no programable (participaciones, costo financiero y Adefas); para obtener los Requerimientos Financieros del Sector Pblico ( RFSP), stos se ajustan considerando los proyectos de infraestructura productiva con el impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), la deuda del Instituto de Proteccin al Ahorro Bancario (IPAB), las adecuaciones a registros, el Programa de Deudores, el Fideicomiso de Apoyo al Proceso de Rescate de Concesiones de Caminos y Puentes de Cuota (Farac) y el de Intermediacin Financiera; finalmente, se aaden los ingresos no recurrentes. En el cuadro 1 se presenta el escenario estimado en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (Pronafide), incluyendo la reforma estructural.12 De acuerdo con el Pronafide 2002-2006, los RFSP miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las polticas pblicas. Los RFSP se integran a travs del dficit pblico tradicional (dficit financiero), agregando los requerimientos de recursos financieros de los Pidiregas, los cuales representan gran parte de la inversin pblica, y los requerimientos financieros del IPAB, despus de incorporar los apoyos fiscales aprobados por el Congreso de la Unin al Instituto. Cabe sealar que en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) se estima el componente real del costo financiero que enfrentar10 11

Vase Cepal (1998). FMI (1986). 12 Vase SHCP (2002b). Los cambios estructurales considerados en este programa incluyen las reformas financiera, fiscal, presupuestaria, judicial, laboral, del sistema de pensiones, de seguridad social y del sector de telecomunicaciones.

6

el IPAB. El Farac se form en 1997 con los activos patrimoniales y los pasivos financieros de las autopistas de cuota que fueron otorgados por la administracin a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). La intermediacin financiera incluye requerimientos de la banca de desarrollo y los fondos de fomento. Los programas de apoyo a deudores consideran la variacin en los compromisos de los programas de deudores en un perodo especfico. Las adecuaciones a los registros presupuestarios se refieren a aquellos que se derivan de transacciones virtuales o compensadas.13

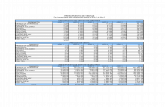

Cuadro 1 Proyeccin de las Finanzas Pblicas, 2002-2006 Escenario con Reforma Estructural (porcentaje del PIB) Concepto I. Dficit Pblico Tradicional (B A) A. Ingresos Petroleros 3/ No Petroleros Tributarios No Tributarios Organismos y Empresas sin Pemex B. Gasto Programable Pagado Diferimiento de Pagos Programable Devengado No Programable Participaciones Costo Financiero Adefas II. Ajustes Pidiregas IPAB Adecuaciones a Registros Programa de Deudores Farac Intermediacin Financiera III. RFSP (I + II) Sin Ingresos no Recurrentes1/ 2/

2002 1.36 2/ 22.55 7.20 15.35 10.01 1.30 4.03 23.91 17.32 0.21 17.53 6.59 3.49 2.90 0.20 1.41 4/ 0.80 0.46 0.21 0.08 0.43 0.41 2.77 3.48 4/

2003 1/ 0.50 22.04 6.86 15.18 10.18 1.05 3.95 22.54 16.11 0.28 16.39 6.43 3.43 2.81 0.19 2.50 1.40 0.30 0.10 0.00 0.20 0.40 3.00 3.30

2004 0.20 23.80 5.90 17.80 13.30 0.60 3.90 24.00 16.50 0.20 16.70 7.50 4.00 3.30 0.20 2.30 1.40 0.30 0.10 0.00 0.10 0.40 2.60 2.70

2005 0.10 23.90 5.90 18.00 13.50 0.60 3.90 24.00 16.60 0.20 16.70 7.40 4.00 3.20 0.20 2.20 1.20 0.30 0.10 0.00 0.10 0.40 2.30 2.40

2006 0.20 24.20 5.90 18.20 13.70 0.60 3.90 23.90 16.60 0.20 16.80 7.30 4.10 3.00 0.20 2.20 1.20 0.30 0.10 0.00 0.10 0.50 1.90 2.00

De acuerdo con la estimacin de Criterios Generales de Poltica Econmica 2003. Incluye el impacto presupuestario, tanto en ingreso como gasto, de la liquidacin de Banrural, equivalente a 0.62% del PIB. 3/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las contribuciones por hidrocarburos y el IEPS sobre gasolina y diesel. 4/ Cifras preliminares. Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente : SHCP: Criterios Generales de Poltica Econmica, 2003; Cuenta de la Hacienda Pblica Federal, 2002; Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica, cuarto trimestre de 2002, y Pronafide 2002-2006.

La definicin convencional de los RFSP est diseada para ser una medida de contribucin del Gobierno a la demanda agregada y, a travs de ella, a la inflacin y al desequilibrio externo. Por su impacto en la demanda13

SHCP (2002b).

7

agregada, los RFSP junto con la deuda con respecto al producto, as como el gasto pblico social en salud y educacin y el gasto en infraestructura son los indicadores fiscales ms apropiados de la posicin fiscal del Gobierno. Asimismo cabe sealar que en el mediano plazo, la monetizacin del dficit llevara a inflacin, a prdida de reservas internacionales o a ambas cosas; el financiamiento externo conducira a una apreciacin del tipo de cambio real y al desequilibrio de la cuenta corriente, y tambin a la inflacin si no se permitiera que el tipo de cambio nominal se aprecia ra; el financiamiento interno empujara las tasas de inters al alza, desplazando a la inversin privada o estimulando la entrada de capital externo, con el consiguiente dficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el corto plazo, las variacio nes del dficit pueden afectar, asimismo, el nivel de la actividad econmica.14 Cabe sealar que la actual administracin ha hecho un esfuerzo por incrementar la transparencia fiscal al publicar los RFSP, lo cual es fundamental para aumentar la credibilidad en el Gobierno. En Mxico, se ha avanzado sustancialmente en este sentido a travs de la difusin peridica de informes detallados al Congreso, el sitio web de la SHCP y los reportes y comentarios semanales del vocero de la SHCP. Componentes Cclico y Estructural del Balance Fiscal Tradicionalmente, en pocas de expansin los ingresos pblicos crecen conforme evoluciona el ciclo econmico, y los gastos asociados a la red de seguridad social tienden a reducirse en la medida en que la pobreza extrema y la tasa de desempleo disminuyen, lo cual mejora el balance fiscal del Gobierno. En contraste, en la parte baja del ciclo, la recesin econmica afecta la recaudacin impositiva y los gastos de alivio a la pobreza y el seguro de desempleo se incrementan, empeorando la posicin fiscal. Los ingresos y los gastos pblicos que se relacionan con el ciclo econmico se denominan estabilizadores automticos y actan como amortiguadores de las variaciones del PIB con respecto a su tendencia de largo plazo. As, en este contexto, la OCDE15 y el FMI 16 integran el balance fiscal en un componente cclico y otro estructural. El balance fiscal tiene un componente cclico cuando una variacin en el mismo depende de la diferencia entre el producto observado y el producto potencia l,17 es decir, se trata de cambios en el balance presupuestal ante la influencia de los agregados econmicos. Es importante sealar que en algunas situaciones esta forma de medir el balance fiscal lleva a interpretaciones radicalmente distintas de sus resultados. En el Comit de Poltica Econmica de la OCDE existen diferencias de opinin sobre la utilidad del concepto cclico y estructural para medir el balance fiscal convencional. En esta definicin del balance presupuestal, las variables macroeconmicas que influyen tanto en los ingresos como en los gastos son la tasa de inflacin, el crecimiento del PIB nacional e internacional, el tipo de cambio real, los precios de las materias primas, la tasa de desempleo y las tasas de inters domsticas e internacio nales. Dependiendo del grado de apertura de cada economa, el balance fiscal ser ms vulnerable ante choques externos. Cuando el comportamiento del balance fiscal se rige por el de los estabilizadores automticos, se dice que la poltica fiscal es contracclica. En los ltimos aos, uno de los temas que ms ha preocupado a los expertos ha sido el comportamiento de la poltica fiscal en Mxico. Existe una escuela de pensamiento econmico que explica las fluctuaciones cclicas del PIB, las cuales pueden atribuirse a las variaciones de la inversin pblica y privada. Para John M. Keynes sta era una fuente esencial en los ciclos econmicos. Una de sus principales aportaciones a la teora macroeconmica fue evidenciar que las fluctuaciones en la inversin pblica podran provocar grandes variaciones en el PIB, a travs del multiplicador de la inversin y del gasto pblico. Otros economistas, encabezados por Blinder y Solow,18 muestran que la posicin fiscal se utiliza para denotar las implicaciones macroeconmic as de una poltica fiscal expansionista o contraccionista. En general, una poltica fiscal procclica es aquella en la cual en la parte alta del ciclo la recaudacin tributaria aumenta reducindose el

14 15

Vase Tanzi et al. (1988). Giorno, et al. (1995). 16 Vase Chand (1992). 17 Para un anlisis del PIB potencial y sus determinantes, vase SHCP (2002b). 18 Vase Blinder, A. S., y M. Solow (1974).

8

dficit fiscal; mientras que en la parte baja se ajusta el gasto pblico ante una reduccin en la recaudacin, para mantener sin cambio el balance fiscal. Como se ilustra en la grfica 1, la poltica fiscal en Mxico ha sido procclica, es decir, cuando se expande la actividad econmica mejora el dficit fiscal debido a que los formuladores de poltica econmica utilizan los estabilizadores automticos. Sin embargo, aun con la disciplina fiscal que se ha mantenido en la Repblica Mexicana, persiste un dficit pblico, el cual no es necesariamente malo, siempre y cuando se mantengan la sustentabilidad fiscal (ver anexo) y los niveles de gasto social e infraestructura para el desarrollo econmico de una regin o pas. Asimismo, la existencia de arreglos institucionales, como la Ley de Coordinacin Fiscal, permite que cuando aumenta la recaudacin federal participable crezca el gasto no programable. Por otra parte, los bajos niveles de ingresos pblicos permanentes y el ahorro financiero ocasionan un manejo del dficit muy limitado, lo cual dificulta expandir el gasto pblico en pocas de recesin. Las autoridades fiscales reconocen, incluso, que el compromiso de mantener una posicin fiscal sana ha determinado, por lo tanto, un sesgo procclico. Esto no es necesariamente adverso, y puede ser ms significativo que una poltica contracclica. En otras palabras, los ingresos pblicos aumentan en la parte alta del ciclo y disminuyen en la parte baja del mismo, por lo que, para mantener finanzas pblicas sanas, es necesario ajustar a la baja el gasto pblico con el objeto de cumplir las metas fiscales. Grfica 1 Mxico: Balance Pblico/PIB versus Crecimiento Econmico (Escenario con Reforma Estructural)10.0

5.0

Tasa de crecimiento del PIB real Balance Pblico

0.0 1997 2003 1983 1987 1989 1993 1995 1999 2005 1985 1991 2001

-5.0

-10.0

-15.0

-20.0

Aos

Para que el Gobierno pueda estabilizar la economa, modificando los impuestos o la poltica de gasto pblico, es necesario no slo que los consumidores y los productores no tomen medidas que contrarresten a las gubernamentales, sino que aqul tambin pueda aplicar su poltica en el momento adecuado. 19 Por ejemplo, si el Gobierno intenta reducir el crecimiento de la demanda agregada con el objeto de disminuir la inflacin, pero lo hace con lentitud, es posible que cuando esta reduccin pueda tener impacto, la economa ya se encuentre en una recesin como sucedi en Mxico en 2001; en este sentido, el descenso en la demanda agregada no har sino agravar la recesin posterior, como lo demuestra el bajo crecimiento, de 0.9% del PIB, en 2002.

19

Vase Stiglitz (1988).

9

Similarmente, si una medida gubernamental encaminada a aumentar la demanda agregada surte efecto cuando la economa est saliendo de una recesin e iniciando su expansin, la inflacin puede incrementarse. En la grfica 2 se muestra la evolucin de un ciclo econmico. En 1994 la economa entr en una recesin, pero sta se reconoci a partir de 1995. Una vez admitida la situacin, los formuladores de poltica econmica deban acordar qu tipo de la misma fiscal, monetaria y comercial, principalmente tendra que instrumentarse para atenuar la recesin econmica. La poltica de apertura comercial de firmar acuerdos de libre comercio, como el TLCAN, los establecidos con diversos pases de Amrica Latina, y ms recientemente el de asociacin econmica, concertacin poltica y cooperacin entre Mxico y la Unin Europea, firmado el 8 de diciembre de 1997, coadyuvaron a mantener la economa mexicana con una tasa de crecimiento elevada durante 1996-2000, es decir, en la parte alta del ciclo econmico. Sin embargo, la apertura comercial puede traer consigo efectos negativos: al existir una fuerte dependencia con el exterior (el coeficiente de correlacin entre el ndice del volumen de produccin industrial de Mxico y Estados Unidos (EUA) es de alrededor de 90%), Mxico se vuelve ms vulnerable ante recesiones econmicas en EUA y el resto del mundo. As, una poltica fiscal proactiva, como podra haber sido la aprobacin del Congreso de la Unin de la reforma fiscal integral propuesta por la Secretara de Hacienda a finales de 2001, que buscaba aumentar la recaudacin, hubiera contribuido a mejorar la posicin fiscal del Gobierno, de manera que se pudieran asignar mayores recursos para el desarrollo del capital humano (gasto social en educacin y salud) e incrementar el gasto en infraestructura fsica, que es una de las ms bajas en la regin latinoamericana. De autorizarse dicha reforma hacendaria debido a que incluira polticas de ingresos y de gasto pblico, se coadyuvara de manera importante a atenuar los ciclos econmicos, por lo que sera necesario lograr un nuevo pacto fiscal a travs de consensos entre los formuladores de poltica econmica y el Congreso para establecer las bases de un desarrollo econmico sostenido, sustentable y generalizado en todos los niveles de la actividad econmica (vase grfica 2). Grfica 2 Mxico: Tasa de Crecimiento del PIB RealProyeccin inercial Proyeccin con reformas estructurales

8.0 6.0 4.0 2.0

PIB real

0.0 1983 1993 1999 1985 1987 1991 1997 2001 2003 1989 1995 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 2005

Aos

A consecuencia de los retrasos en la aprobacin de las reformas estructurales por parte del Congreso de la Unin de la Repblica Mexicana, las fluctuaciones cclicas se pueden exacerbar en lugar de verse reducidas, lo cual tendra importantes efectos sobre la distribucin del ingreso y la riqueza debido a que, de acuerdo con la evidencia emprica, el crecimiento econmico contribuye al abatimiento de la pobreza extrema, misma que, segn estudios del Banco Mundial y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2002 (ENIGH-

10

2002),20 disminuy de 21.5% en 1994 a 18% de la poblacin en 2000. Por su parte, el coeficiente de Gini, que mide la distribucin del ingreso, decreci en forma significativa: de 0.53% en 1994 a 0.48% en 2000 y a 0.45% en 2002. De manera que si bien el crecimiento econmico experimentado durante 1996-2000 redujo la pobreza extrema y mejor la distribucin del ingreso, 21 este coeficiente es todava alto para un pas con un desarrollo econmico como el de Mxico. El Banco Mundial considera que el crecimiento econmico no es la nica solucin al problema de la distribucin del ingreso y la pobreza extrema; la inversin en capital humano, a travs de un mayor gasto pblico en educacin, salud y nutricin, coadyuva a mitigar la pobreza extrema y las disparidades en la distribucin del ingreso y la riqueza. Por ello, el nuevo pacto fiscal que busque incrementar los ingresos pblicos para tener una mayor capacidad de gasto social e infraestructura en un contexto de finanzas pblicas sanas, ser un punto medular en la agenda de poltica fiscal. 3. EFECTOS DEL DFICIT FISCAL EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS: EVALUACIN EMPRICA El enfoque fiscal de la balanza de pagos desarrollado a la mitad de la dcada de 1970, 22 se centra en el ahorro pblico corriente como determinante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Los modelos del enfoque fiscal de la cuenta corriente de la balanza de pagos (X M) se determinan por el balance fiscal (RFSP = T G) y el balance privado (S I), de tal manera que: Ecuacin (3) (4) Sector Externo (X M) Sector Gobierno Sector Privado + + (S I) Enfoque Fiscal Enfoque Monetario

? ?

(T G) ? Cd

? Ri

? Md

Donde ? Ri es la acumulacin de reservas internacionales, ? Cd es el cambio en el crdito domstico, ? Md es el cambio en la demanda real de dinero, X y M son las exportaciones e importaciones de cuentas nacionales, T es el ingreso pblico total, G es el gasto pblico total, S es el ahorro interno e I es la inversin privada. Con la cuenta de capital igual a cero, la suma de cada columna es igual a cero, mostrando las similitudes tericas de ambos enfoques. Cabe sealar, sin embargo, que tanto el enfoque fiscal como el monetario presentan puntos de vista diferentes acerca de la flexibilidad de los mercados de trabajo, los precios y el producto. 23 Evidencia Emprica Con el objetivo de explicar la cuenta corriente de la balanza de pagos, utilizando el enfoque fiscal para el caso de Mxico, se desarrolla un modelo macroeconomtrico que consta de cinco ecuaciones recursivas estimadas por mnimos cuadrados ordinarios.

20 21

Vase Banco Mundial (1999) y ENIGH-2002, en INEGI (2003). El coeficiente de Gini es un ndice cuyo valor oscila entre cero y uno. Cuando se aproxima ms a cero, significa que la distribucin de la riqueza es ms equitativa; por el contrario, si se acerca ms a la unidad, representa una distribucin menos equitativa o inequitativa del ingreso. G= 1?

? ? ?Yi? 1

1/?

?

i ?1

? Y i ? ?es la participacin percentili

Donde22 23

? es el percentil de poblacin considerado para el anlisis, y Y? i

en el ingreso total.

Bartoli (1989). Para una amplia discusin, vase Bartoli, ibid.

11

Cuadro 2 Mxico: Especificacin del Modelo Completo (5) Ecuacin de gasto corriente del sector pblico

GCt = f1 [PIBp t , ieua t , imext , GCt-1 , Pt ] Donde GCt es el gasto corriente del sector pblico como proporcin del PIB; PIBp t es el PIB per cpita a precios constantes; ieuat es la tasa de inters externa promedio, empleando como variable proxy los rendimientos reales de los bonos del Tesoro de los EUA; imext es la tasa de inters pasiva real promedio en Mxico, medida por el costo porcentual promedio de captacin, y Pt es la tasa de inflacin promedio con base en el ndice nacional de precios al consumidor. (6) Ecuacin de ingreso presupuestal del sector pblico

YCt = f 2 [PIBdp t , Xt , Pett YCt-1 ] YCt representa el ingreso presupuestal del sector pblico en relacin con el producto; PIBdpt es la demanda agregada domstica (PIB menos exportaciones) per cpita a precios constantes, Xt son las exportaciones en trminos del PIB y Pett es el precio promedio de la mezcla mexicana de petrleo crudo de exportacin. (7) Ecuacin de inversin total

It = f3 [ ? PIBt , It-1 , Ipub t ] En la que It es la inversin total como proporcin del PIB; ? PIBt es el crecimiento real del PIB, e Ipub t es la razn de la inversin pblica a PIB. (8) Ecuacin de ahorro privado

Spriv t = f 4 [ ? PIBt , YCt , Sgt , Sprivt-1 , Imp t ] Donde Spriv t es el ahorro privado con relacin al PIB; Sgt es el ahorro corriente gubernamental (YCt GCt ), e Imp t es el impuesto inflacionario, medido como la deuda pblica interna real a precios constantes. (9) Identidad de cuentas nacionales

Xt M t ? (YCt GCt ) + (Spriv t It ) Donde Xt Mt representa el sector externo como porcentaje del PIB; YCt GCt es el sector gubernamental, y Spriv t It significa el sector privado, asumiendo que los movimientos de capital son iguales a cero.24

En las ecuaciones (5) a (7) se presentan variables explicativas exgenas al modelo; la (8) incluye dos variables endgenas previamente estimadas; por ltimo, en la (9) se consideran todas las variables evaluadas. Como es un sistema recursivo, el trmino de error es distribuido independientemente con media cero y varianza constante,Esta identidad se obtiene de la ecuacin Y ? E + X M, donde E es el gasto total o la absorcin de los residentes (E ? C + I + G), e Y se interpreta como PIB, lo cual quiere decir que las exportaciones netas incluyen los ingresos netos de los factores percibidos del exterior. As, Y E ? X M, formulacin que puede presentarse alternativamente como Y T ? C + I + (G T) + (X M). Haciendo uso de la definicin de ahorro, S ? Y T C, llegamos a la identidad central: (X M) ? (S I) + (T G), la cual expresa que el supervit (dficit) en la cuenta corriente es igual al exceso del ahorro del sector privado (desahorro) ms el supervit (dficit) presupuestario. Vase Dornbusch (1980).24

12

por lo que el modelo se calcula mediante mnimos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en ingls), garantizando estimadores insesgados y consistentes. Se utilizaron datos anuales de 1975 a 2002 (vase cuadro 3),25 siendo las fuentes de informacin las estadsticas de la Direccin General de Planeacin Hacendaria de la SHCP, Banxico, INEGI, Pemex y el Banco de la Reserva Federal de los EUA. El ahorro privado se calcul como variable de ajuste dentro de la igualdad de la cuenta corriente representada por la identidad (9). Los resultados de la estimacin se presentan en el cuadro 4. Cuadro 3 Mxico: Variables Endgenas y Exgenas del Modelo (inicia) Variables endgenasGC YC I Spriv Cuenta (% del (% del (% del (% del Corriente (% PIB) PIB) PIB) PIB) del PIB) 3.03 14.21 16.27 19.82 14.73 2.15 14.02 16.07 18.13 13.92 2.02 15.13 16.54 18.87 15.44 2.51 17.65 17.69 18.96 16.41 4.07 18.94 18.79 15.66 19.58 4.58 20.48 20.17 20.89 16.61 3.76 19.51 20.36 20.66 16.05 1.77 19.48 20.61 19.28 16.38 2.38 19.91 21.56 20.48 16.45 3.27 19.95 22.25 22.78 17.20 5.08 22.34 24.38 23.54 16.42 6.16 24.76 23.57 20.02 25.00 2.73 31.44 25.81 21.64 24.53 31.76 30.28 3.75 16.91 22.14 30.86 29.70 2.27 17.30 20.73 32.98 30.58 0.41 18.30 21.11 1.02 38.72 30.44 19.02 26.29 36.97 28.06 2.85 17.94 29.70 1.28 33.04 27.75 18.52 22.53 2.60 27.81 25.79 17.25 16.67 2.83 24.06 25.30 17.88 13.81 4.65 20.32 23.48 18.65 10.84 6.72 18.65 23.67 7.86 19.60 5.80 19.50 23.14 9.11 18.56 7.05 19.44 22.79 8.95 19.35 0.55 19.77 22.80 16.15 12.57 0.75 19.48 22.99 17.86 13.60 1.91 20.26 23.06 19.52 14.81 3.82 18.54 20.36 20.90 15.27 2.91 19.27 20.82 21.20 16.73 3.13 20.11 21.63 16.73 21.38 2.89 19.92 21.81 19.64 14.86 2.21 20.51 22.56 18.88 14.63 22.72 6.45 23.06 3.96 19.53 1.91 16.63 4.76

Variables exgenasPIBp (miles de pesos a precios de 2002) 39.62 39.93 41.94 43.96 45.12 46.17 46.57 46.54 48.68 51.54 54.18 57.66 56.25 53.24 53.99 54.11 51.43 51.30 50.91 52.03 53.61 54.60 55.29 55.09 56.21 51.54 53.48 56.34 58.38 59.69 62.76 61.30 60.42 52.24 5.92 ieua imex (% real (% real prom. ) prom.) 0.50 N.D. 0.14 N.D. 0.75 N.D. 0.70 N.D. 2.80 N.D. 2.99 2.63 0.77 3.44 1.15 12.54 0.35 1.98 1.12 1.55 1.75 4.47 3.29 0.51 11.65 6.43 3.16 22.40 8.67 4.91 1.06 3.84 2.87 4.00 2.14 16.04 2.49 21.72 3.17 20.50 2.00 8.23 0.09 1.17 0.44 2.83 0.02 8.03 1.65 7.98 2.64 7.50 2.73 2.06 1.25 2.71 3.26 4.45 2.41 2.70 2.53 3.84 0.71 3.53 0.14 0.32 1.40 2.15

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio Desv. St.25

2.562.48

1.609.28

Para todas las variables se cuenta con datos desde 1970, con excepcin del costo porcentual promedio de captacin y del precio de la mezcla de petrleo de exportacin; la serie de este ltimo es desde 1974. Con la finalidad de tener observaciones de esta variable para todo el periodo, se decidi ajustar la muestra para el modelo de 1975 a 2002.

13

Cuadro 3 Mxico: Variables Endgenas y Exgenas del Modelo (concluye)P (% prom.) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio Desv. Est. 5.00 5.47 4.94 12.08 23.78 14.94 15.82 29.06 17.46 18.19 26.35 27.93 58.91 101.87 65.45 57.75 86.23 131.83 114.16 20.01 26.65 22.66 15.51 9.75 6.97 35.00 34.38 20.63 15.93 16.59 9.49 6.37 5.03 32.19 PIBdp (miles de pesos a precios de 2002) 36.49 36.81 38.49 40.18 41.24 42.91 42.53 41.62 43.45 45.63 47.22 50.46 45.98 41.04 42.67 44.14 40.57 39.27 40.77 42.14 43.63 45.66 46.87 46.69 46.75 35.87 36.27 39.23 40.47 41.31 43.28 44.49 43.98 42.37

(% del PIB)

Variables Exgenas X Pet ? PIB(pesos por barril a precios de 2002) 7.91 N.D. 7.80 N.D. 8.23 N.D. 8.60 N.D. 8.61 363.32 7.05 339.12 8.68 383.95 10.57 479.02 10.75 404.78 11.46 509.51 12.83 646.75 12.48 574.03 18.25 692.66 22.92 698.22 20.96 598.97 18.43 548.09 21.11 326.65 23.45 429.34 19.93 253.85 19.00 292.26 18.60 322.41 16.36 215.45 15.24 195.10 15.25 158.74 16.83 169.11 30.42 269.42 32.18 286.45 30.37 215.04 30.69 132.25 30.79 182.30 31.03 259.49 27.43 181.82 27.20 207.89 18.22 356.41 (%)

Ipub (% del PIB) 5.58 3.93 5.16 6.36 6.41 7.63 6.94 6.66 8.10 8.72 9.38 10.64 8.89 5.82 5.85 5.83 5.84 4.60 4.40 4.20 4.27 4.06 3.79 3.76 5.01 3.75 3.00 3.10 2.80 3.00 3.65 3.19 3.32 5.38

6.6 4.1 8.5 8.3 6.1 5.7 4.2 3.2 8.1 9.4 8.6 8.5 0.5 3.5 3.4 2.2 3.1 1.7 1.3 4.2 5.1 4.2 3.6 2.0 4.4 6.2 5.2 6.8 5.0 3.6 6.6 0.2 0.9 3.88

Imp (miles de millones de pesos a precios de 2002) 181.30 207.70 266.40 315.90 338.70 410.30 445.90 441.60 483.20 544.20 573.60 678.60 907.10 674.10 607.70 679.80 803.20 803.00 937.20 988.90 914.90 740.80 555.20 519.00 643.80 367.80 356.20 438.40 510.90 608.90 745.00 807.10 907.40 587.99

33.01 3.51 8.22 170.72 3.70 2.08 222.36 Notas: La definicin de cada variable se muestra en el cuadro 2. Spriv se calcul como residual de la identidad (9). N.D.: No disponible. Fuentes: Direccin General de Planeacin Hacendaria de la SHCP, Banxico, INEGI, Pemex y Banco de la Reserva Federal de los EUA.

14

Cuadro 4 Resultados del Modelo (5a) GCt = 0.14 PIBpt + 0.19 ieuat + 0.57 GCt-1 + 0.06 Pt + 6.78 dummy 1 (3.79) (0.94) (5.29) (2.75) (3.28) D W = 1.16 F = 64.69 Estadstico h = 2.70

R2 = 0.92

(6a)

YCt = 0.11 PIBdp t + 0.26 Xt + 0.01 Pett-1 + 0.54 YCt-1 3.39 dummy 2 (3.15) (2.66) (4.31) (4.65) (2.09) D W = 2.27 F = 59.76 Estadstico h = 0.89

R2 = 0.91

(7a)

It = 6.12 + 0.33 ? PIBt + 0.61 It-1 + 0.08 Ipubt (3.38) (6.53) (5.87) (0.76) D W = 1.86 F = 39.31 Estadstico h = 0.43

R2 = 0.83

(8a)

Spriv t = 0.11 ? PIBt 0.51 YCt + 0.63 Sg t-2 + 0.72 Sprivt-1 0.002 Imp t + 0.76 GCt (1.48) (5.24) (6.69) (6.86) (1.47) (6.83) D W = 2.44 F = 81.24 Estadstico h = 1.40

R2 = 0.95

(9a)

Xt M t = 0.11 PIBdp t + 0.26 Xt + 0.01 Pett-1 + 0.54 YCt-1 0.14 PIBpt 0.19 ieua t 0.57 GCt-1 0.06Pt 0.22 ? PIB t 0.51 YCt + 0.63 Sg t-2 + 0.72 Spriv t-1 0.002 Imp t + 0.76 GCt 0.61 It-1 0.08 Ipub t

Los valores del estadstico t se muestran entre parntesis. Dado que se incluyen variables dependientes rezagadas, se presenta el estadstico h de Durbin para cada regresin.

En la primera ecuacin estructural (5a), el gasto corriente del sector pblico depende positivamente del PIB per cpita, lo que indica que el gasto corriente pblico no es contracclico y confirma lo sustentado en este trabajo. El alto coeficiente de la variable dependiente rezagada prueba que el gasto corriente es muy inelstico, en virtud de los diversos compromisos institucionales del Gobierno Federal. El coeficiente de la tasa de inters externa es positiva, aunque no significativa. Lo anterior significa que las condiciones en los mercados de dinero y los capitales internacionales afectan el gasto corriente no programable, es decir, que un incremento en las tasas de inters internacionales (EUA) est positivamente correlacionado con el pago de intereses de la deuda externa mexicana denominada en dlares. Se estim la regresin con la tasa de inters domstica, pero su coeficiente no result significativo y mostr el signo contrario. Esto puede deberse a que la tasa de inters durante el periodo de estudio no representa el costo de oportunidad de mantener dinero. La evidencia emprica para Mxico revela que la inflacin esperada es un indicador ms apropiado del costo de oportunidad de mantener dinero, particularmente en una economa como la mexicana en la que la represin financiera se dio en la mayor parte de

15

la etapa de investigacin. 26 La inflacin incrementa el gasto corriente con un coeficiente significativo al nivel de 5%. Se incluy una variable dummy para 1986, con el propsito de registrar el efecto adverso que tuvo sobre las finanzas pblicas la combinacin de la cada en los precios de exportacin de petrleo durante ese ao y la consecuente alta inflacin, de 105.75%, al final del periodo. La segunda ecuacin (6a) consiste en calcular los ingresos corrientes presupuestales a travs de variables econmicas que permitan realizar una aproximacin a la base gravable, como el PIB per cpita, el componente de exportaciones de la balanza de pagos y los ingresos petroleros. Para analizar esta ltima variable se utiliz el precio de exportacin del petrleo crudo. La evidencia emprica es consistente con estudios previos realizados por Tait et al. (1979). Los coeficientes de la demanda domstica per cpita, de la razn de exportaciones al producto y del precio del petrleo rezagado un periodo son positivos y significativos al nivel del 5%, lo que indica la relevancia para pases como Mxico de la base gravable, as como la importancia de los derechos por exportacin de hidrocarburos en la estimacin de l s ingresos corrientes presupuestales.27 El coeficiente de la o variable dependiente rezagada es positivo, mostrando que la capacidad administrativa recaudadora es significativamente diferente de cero al nivel del 1% de confianza. Asimismo, se introdujo una variable dummy para los aos de 1995-2002, con el fin de capturar el efecto adverso del acuerdo de libre comercio con EUA y Canad sobre los ingresos pblicos. La tercera ecuacin (7a) se basa en los modelos de ajuste parcial. Como lo demuestran Blejer y Khan (1984), las imperfecciones de los mercados de capital y financiero, as como las restricciones en los mercados de trabajo, aunados a la carencia de una serie de capital consistente, hacen difcil aplicar otras teoras de la inversin en economas emergentes. El comportamiento de los agentes econmicos para lograr una cantidad ptima de capital se puede estimar a travs de un modelo que prueba la hiptesis del acelerador de la inversin. De acuerdo con esta hiptesis, dada una razn de capital producto constante y la plena utilizacin de los bienes de capital, un cambio proporcional en el acervo de capital corresponde a cualquier cambio en la produccin. (10)

Kt = ? ; Kt = ? ? Yt Yt

As, el acervo de capital actual depende de los valores deseados de niveles pasados de capital, el cual, a su vez, depende de los niveles pasados de producto O, donde ? es una constante y ? es el coeficiente de ajuste parcial: (11) net I t = (1 ? )( ? Ot Kt-1 )

Sustituyendo para obtener la razn de inversin con respecto al PIB, en funcin de la inversin neta y la depreciacin ( ? ), la ecuacin tiene la forma de: (12)

It ? Yt ? (1? ?)? Yt-1 I = (1 ? ) + ? t -1 Yt Yt Yt

En el contexto del acelerador flexible, se acepta que los coeficientes de ajuste varen sistemticamente con las condiciones econmicas, en las diferentes etapas del ciclo, y con el costo y disponibilidad de recursos financieros. En la ecuacin (7a) la aproximacin al componente cclico ha sido efectuada mediante el crecimiento real del PIB, y diferentes variables fueron utilizadas como regresores, incluyendo las tasas de inters domsticas y externas. Tambin se recurri a variables como la disponibilidad de crdito, siguiendo el estudio

26 27

Para un estudio emprico detallado, vase Amieva-Huerta, Juan (1987). La inclusin del componente externo de las i portaciones empeor los resultados de las regresiones, lo que puede m deberse a que la recaudacin por impuestos a las importaciones se redujo considerablemente a partir de la implementacin del TLCAN y a los acuerdos de libre comercio establecidos, con varias naciones, desde la mitad de la pasada dcada de los noventa.

16

economtrico de Amieva-Huerta para la economa mexicana.28 La disponibilidad de crdito no result significativamente diferente de 0 al 10%, indicando que pese a la represin financiera en la economa de Mxico en los setenta y ochenta, en los noventa el Gobierno no intervino directamente para fijar las tasas nominales de inters, resultando en tasas reales positivas; de manera que el mercado de fondos prestables existente en la actualidad, fija las tasas nominales de inters. Claramente, en un sector financiero reprimido como el de las dcadas de los setenta y ochenta, las tasas de inters reales bajas o negativas tendrn varios efectos que inhiben el crecimiento de la inversin. Se incluye, asimismo, a la inversin pblica como variable explicativa para probar la hiptesis del efecto desplazamiento de la inversin privada por la inversin pblica, en contra de la evidencia de complementariedad entre los dos tipos de inversin. Aunque esta variable comprueba la hiptesis de complementariedad, su coeficiente no result significativo al 10%, lo que obedece a que el gasto de capital ha disminuido su importancia dentro del gasto total durante la segunda parte de la dcada de los noventa, llegando a ser menor del 4% del PIB, debido a que las autoridades fiscales se han fijado como objetivo mantener finanzas pblicas sanas. As, la evidencia emprica muestra que para el caso de Mxico no hay un efecto de desplazamiento. El coeficiente del crecimiento real del PIB es altamente significativo y muestra el signo esperado. Por otra parte, el coeficiente de la variable dependiente rezagada indica que hay un proceso de ajuste parcial (ecuacin 11), que prueba que el acervo de capital deseado se ajusta a su valor actual en cerca del 40% en el ao. Esto indica que la instalacin del acervo de capital deseado lleva, aproximadamente, d aos, lo cual es consistente con los os estudios para otras economas emergentes realizados por Bartoli (1989). Adicionalmente, se revis la posibilidad de que la ecuacin presentara algn problema de endogeneidad, dado que la inversin pblica puede depender de los ingresos presupuestales estimados previamente en la ecuacin 6a. Para ello, se calcul la ecuacin con mnimos cuadrados ordinarios bietpicos, lo que dio como resultado un coeficiente no significativo para la inversin pblica y que el poder de simulacin del modelo en general no mejorara, por lo que se rechaz la hiptesis de endogeneidad en el modelo. En la cuarta ecuacin (8a), el coeficiente de la razn de ingresos presupuestales a PIB, el cual calcula la influencia del ingreso disponible en el ahorro privado, tiene el signo esperado y es estadsticamente significativo al nivel de 1%, reflejando el hecho de que un aumento en los impuestos (ingreso presupuestal con respecto al PIB) disminuye el ingreso disponible y, por lo tanto, el ahorro privado. El coeficiente de la variable YC muestra que un incremento de 1% en los ingresos presupuestales reduce el ahorro privado en 0.51%. Este coeficiente es consistente con los modelos tericos de Barro (1974) y de Blanchard (1985), quienes proponen que flucta entre 1.0 y 0.5 %. Este resultado rechaza, por lo tanto, la hiptesis de neutralidad de Barro, de manera que la poltica fiscal afecta la cuenta corriente a travs de su efecto sobre el ahorro privado. Para la variable de ahorro corriente gubernamental, se encontr que sta tiene un efecto positivo rezagado en dos perodos sobre el ahorro privado. Esto es consistente con la hiptesis del ciclo de vida. Lo anterior puede deberse a que un aumento en el gasto financiado por impuestos incrementa la propensin al ahorro, en comparacin con un esquema de endeudamiento del dficit. Este ltimo provoca un desahorro porque el Gobierno ofrece mejores trminos de intercambio entre consumo presente y consumo futuro que los mercados financieros; por lo tanto, el coeficiente del ahorro pblico corriente debe ser positivo, dado que los agentes esperan que los impuestos futuros se incrementen menos que la unidad (coeficiente de 0.63), dependiendo, entre otros factores, de la estructura de edad de la poblacin. Asimismo, al incluir el gasto corriente pblico (GC) en relacin con el PIB dentro de la ecuacin 8a, prueba la existencia de un efecto sustitucin entre el consumo privado y el gasto del Gobierno, debido a que el coeficiente es positivo y altamente significativo. El coeficiente positivo (0.11) del crecimiento real del PIB ( ? PIB) concuerda con las predicciones de la hiptesis del ciclo de vida que establece que la razn riqueza-ingreso es una funcin decreciente de la tasa de crecimiento y de que entre los pases con conducta individual idntica, la tasa

28

Amieva-Huerta, Juan, ibid.

17

de ahorro es ms alta en la medida que la tasa de ahorro de la economa es mayor.29 El coeficiente de la variable dependiente rezagada (0.63) refleja un proceso de ajuste parcial significativo, de forma que el ahorro privado toma en cuenta la presencia de los hbitos en el comportamiento del consumo. Por su parte, el coeficiente del impuesto inflacionario (Imp t ), medido como la deuda pblica interna real,30 muestra el signo esperado aunque insignificativamente diferente de 0 al nivel de 5%. Este resultado indica que la incertidumbre ocasionada por altos niveles de inflacin ejerce efectos negativos en el ahorro privado, lo cual se debe a que en la mayor parte del periodo de estudio se presentaron altas tasas inflacionarias, confirmando la hiptesis de la ecuacin 5a, en la que el costo de oportunidad relevante de mantener saldos monetarios reales es la inflacin esperada; o bien cuando existi sustitucin entre el peso y el dlar, en las dcadas de los setenta, los ochenta y parte de los noventa, la variable significativa fue la tasa esperada de depreciacin en el tipo de cambio. 31 Las valores estimados de las ecuaciones anteriores se sustituyeron en la identidad (9), obteniendo as la cuenta corriente de la balanza de pagos. Los datos de la misma, as como la grfica de simulacin del modelo, muestran que el valor calculado es muy cercano a los valores histricos (vase la grfica 3). Los resultados indican que el impuesto inflacionario afecta negativamente el ahorro privado, mientras que la inversin pblica impacta positivamente, a travs de un efecto multiplicador, la inversin privada. El ahorro pblico, calculado como ingreso corriente menos gasto corriente, revela un efecto positivo indirecto de 0.63%. Este resultado confirma que el gasto de capital y la manera en que se financia el dficit fiscal en lugar del gasto corriente, afecta la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las otras variables que influyen negativamente en la cuenta corriente de la balanza de pagos en Mxico son las tasas de inters en el exterior, a travs de su efecto en el gasto corriente. En el corto plazo, la disponibilidad de crdito externo empeora la cuenta corriente al incrementar la inversin privada debido al aumento en el gasto pblico de capital. Finalmente, los valores rezagados para el ahorro privado, los ingresos corrientes presupuestales y el gasto corriente ilustran la importancia histrica de estas variables en el esquema institucional de ahorro y la administracin tributaria. Los resultados empricos tambin muestran que las medidas de poltica fiscal relacionadas con la estructura impositiva y la composicin del gasto pblico tienen importantes consecuencias sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos en Mxico.

29 30

Vase Modigliani (1986). Vale la pena mencionar, en este punto, que existen diversas aproximaciones empricas del impuesto inflacionario; sin embargo, el objetivo bsico de este concepto es medir la recaudacin que obtiene el Gobierno, a travs del Banco Central, al emitir ms dinero del que el pblico desea. Una de dichas tcnicas establece que el impuesto inflacionario es igual al saldo monetario que ofrece e Banco Central (base monetaria), multiplicado por el ritmo de aumento en los precios (tasa de l inflacin), menos el cambio en la demanda de dinero, esto es, el desequilibrio monetario sin considerar el multiplicador. As se tiene que: R = iM/P ? (M/P) En donde: R = recaudacin; i = tasa de inflacin; M/P = saldo real de dinero, y ? (M/P) = cambio en la demanda de dinero. Tambin puede utilizarse la siguiente definicin (vase Aportela y Gamboa, 2002): st =

H t ? Ht ?1 Pt y t

donde Ht es la base monetaria, Pt es el nivel de precios y yt es el producto en trminos reales. As, ms que terica, la definicin del impuesto inflacionario es una cuestin emprica. Para realizar los clculos del presente modelo, se utilizaron varias definiciones empleadas en distintos estudios economtricos, por lo que la correcta seleccin de aqulla es aparentemente una cuestin emprica. Vase tambin la nota al pie nmero 24 del anexo. 31 El mismo resultado encontr Bartoli para una muestra de varios pases latinoamericanos.

18

Grfica 3 Mxico: Estimacin de la Cuenta Corriente

6.0

3.0

% del PIB

0.0

-3.0

-6.0

-9.0 75 77 79 81 83 85 87 Real 89 91 Estimado 93 95 97 99 01

Los resultados de la ecuacin (8a) rechazan la hiptesis de neutralidad de Barro, de manera que la poltica fiscal afecta la cuenta corriente a travs de su impacto sobre el ahorro privado, lo cual crea un papel crtico para la poltica fiscal, debido a que un cambio en la mezcla de impuestos-endeudamiento para un nivel dado de gasto de Gobierno tiene una influencia importante en la cuenta corriente a travs de su influencia en el ahorro privado. No obstante, la ausencia de la hiptesis de neutralidad no implica un efecto desplazamiento de la inversin pblica a la inversin privada, puesto que esta ltima es independiente de las tasas de inters domsticas y externas. Sin embargo, las tasas de inters domsticas contribuyen a disminuir el ahorro pblico por medio de su impacto en el gasto corriente (pago de intereses). En conclusin, se comprueban los resultados empricos obtenidos para la economa mexicana de un efecto de complementariedad entre la inversin pblica y la inversin privada, pero, al incrementar la absorcin, tender a aumentar el dficit en la cuenta corriente, manteniendo otros efectos constantes. Ejercicios de Simulacin Se describe aqu cmo el modelo simula un cambio en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Mxico ante una modificacin en los ingresos pblicos presupuestales y la inversin pblica. El ejercicio consiste en incrementar 30% los ingresos tributarios y 50% la inversin pblica, de manera separada y conjunta, buscando observar el impacto en las variables del modelo; una forma de probar la capacidad predictiva de ste, ante un cambio en la poltica fiscal, es a travs de un ejercicio de simulacin de las ecuaciones (5a) a (9a). En primer lugar, se realiza una simulacin ex post de las variables endgenas con el fin de verificar el poder de prediccin del modelo economtrico por medio de estadsticos que miden la exactitud con que las ecuaciones estimadas simulan l s series histricas. Los estadsticos que se emplean son la raz del error medio cuadrtico a

19

(REMC) y el coeficiente de desigualdad de Theil (U de Theil).32 Como se observa en el cuadro 5, los estimadores indican que la simulacin dinmica33 de las ecuaciones para el periodo 1975-2002 es aceptable. Lo anterior se puede apreciar tambin en la grfica 4.

Cuadro 5 Mxico: Estadsticos de la Simulacin del Modelo Estimado Variable endgena y ecuacin GC YC I Spriv XM (5a) (6a) (7a) (8a) (9a) REMC 2.89 0.93 0.93 1.35 3.63 Estadsticos U de Theil 0.06 0.02 0.02 0.04 0.10

Fuente: Estimaciones del autor.

Grfica 4 Mxico: Simulacin Ex Post de las Variables Endgenas del Modelo Recursivo (inicia)Ecuacin (5a) GC% del PIB45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 10.0 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 25.0 20.0 15.0 % del PIB 35.0 30.0

Ecuacin (6a) YC

Real

Estimado

Real

Estimado

32

La raz del error medio cuadrtico y el coeficiente de desigualdad de Theil se definen de la siguiente manera:

REMC =

1 T

? ?Y ? Y ?t t t? 1

T

2

U de Theil =

REMC 1 T ? ?Yt ?2 ?t ?1 T

1 T

?

T

?Yt ?2

t? 1

Donde Y es el valor real de la variable, Y es el valor simulado de Y, y T es el nmero de perodos de la simulacin. REMC es una medida de la desviacin de la variable simulada con respecto a su trayectoria real. La U de Theil toma valores entre 0 y 1. Si U = 0 se tiene una estimacin perfecta y si U = 1 el poder predictivo del modelo es nulo. 33 La simulacin dinmica consiste en sustituir, para cada observacin, el valor calculado, en la observacin previa, de la variable endgena rezagada; en contraste con la simulacin esttica, en la que se sustituyen los valores reales en la variable endgena rezagada.

20

Grfica 4 Mxico: Simulacin Ex Post de las Variables Endgenas del Modelo Recursivo (concluye)Ecuacin (7a) I Ecuacin (8a) Spriv

% del PIB26.0 24.0 22.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0

% del PIB35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Real

Estimado

Real

Estimado

Con base en los coeficientes estimados del modelo, se analiza un incremento hipottico del 30% en el ingreso presupuestal del sector pblico en 1975, manteniendo, sin cambio, el resto de los datos reales de las variables exgenas ; esta variacin se aplica sobre el valor estimado de YC para ese ao y su efecto se propaga en los aos subsecuentes a travs del componente rezagado de la ecuacin 6a. La ecuacin de ahorro privado (8a) tambin se modifica media nte el ingreso presupuestal que aparece como variable explicativa y el ahorro pblico corriente rezagado. El coeficiente con valor menor a uno de la variable rezagada, en la ecuacin 6a, ocasiona un incremento en la variable YC por varios aos, que desaparece conforme la trayectoria del ingreso converge de nueva cuenta con la trayectoria del clculo original. En la ecuacin 8a la nueva trayectoria del ahorro privado presenta, primero, una disminucin con respecto a la original debido al signo negativo del coeficiente del ingreso presupuestal, y despus, un aumento ocasionado por el signo positivo del ahorro pblico rezagado para, finalmente, converger con la trayectoria original. En conjunto, el incremento en los ingresos presupuestales ocasiona una mejora en la cuenta corriente de la balanza de pagos en relacin con la simulacin original, como se ilustra en la grfica 5; no es muy claro en los primeros aos debido a la disminucin inicial en el ahorro privado a causa de la reduccin en el ingreso disponible, pero resulta visiblemente superior en los aos posteriores. Se concluye que un incremento en los ingresos pblicos ocasiona el efecto esperado sobre la cuenta corriente en el corto plazo, el cual se diluye, como es de esperarse, en el largo plazo. Para que un incremento de esta naturaleza tenga efectos ms duraderos, es necesario que sea acompaado con otras medidas de poltica fiscal, ya sea a travs de un fortalecimiento permanente de los ingresos o de una disminucin del gasto corriente.

21

Grfica 5 Mxico: Impacto de un Incremento del 30% en los Ingresos Presupuestales del Sector PblicoEcuacin (9a) X-M % del PIB 8.0 4.0 0.0 -4.0 -8.0 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Con incremento

Sin incremento

Se analizan tambin los efectos, sobre la cuenta corriente, de un incremento hipottico de 50% en el gasto pblico en inversin observado en 1975. Esta variacin afecta la ecuacin sobre inversin total (7a) y se propaga en los aos siguientes mediante el valor rezagado. Como consecuencia de la complementariedad entre las inversiones pblica y privada, el resultado es un ligero incremento en el dficit de la cuenta corriente, el cual desaparece en 1982, cuando la trayectoria retoma el curso del modelo original estimado (vase la grfica 6).

Grfica 6 Mxico: Impacto de un Incremento de 50% en la Inversin PblicaEcuacin (9a) X-M% del PIB 3.5 0.0 -3.5 -7.0 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Con incremento

Sin incremento

22

Por ltimo, en la grfica 7 se ilustra la modificacin en la trayectoria de la cuenta corriente calculada, combinando los mismos cambios porcentuales de las dos variables anteriores. El resultado es muy similar al del ejercicio de un incremento en los ingresos presupuestales, toda vez que el efecto del aumento en la inversin pblica es reducido. En el cuadro 6 se muestran los datos de las simulaciones ex post, as como las series de los tres ejercicios de simulacin realizados.

Grfica 7 Mxico: Impacto de un Incremento del 30% en los Ingresos Presupuestales y del 50% en Inversin Pblica

% del PIB8.0 4.0 0.0 -4.0 -8.0 75 77 79 81 83 85

Ecuacin (9a) X-M

87

89

91

93

95 97

99

01

Con incremento

Sin incremento

23

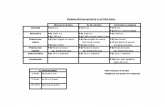

Cuadro 6 Mxico: Simulaciones Originales del Modelo Economtrico y Resultados del Impacto de un Incremento en los Ingresos e Inversin Pblicos, 1975-20021/ (porcentaje del PIB)Gasto pblico corriente (5a)

Ingreso pblico presupuestal (6a)

Inversin total (7a)

Ahorro privado (8a)

Cuenta corriente (9a)

Simulacin Simulacin Ejer.1 Simulacin Ejer. 2 original original original1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Simulacin Ejer.1 original14.6 13.1 12.9 13.0 13.1 13.7 14.6 15.8 18.4 19.8 19.6 25.2 30.4 28.1 22.2 16.5 14.1 13.7 13.6 13.5 14.6 17.1 17.5 17.5 17.6 17.4 15.5 14.0 11.7 9.5 13.0 14.5 15.0 15.5 16.1 17.0 19.3 20.5 20.2 25.6 30.6 28.3 22.4 16.6 14.2 13.7 13.6 13.5 14.6 17.1 17.5 17.5 17.6 17.4 15.5 14.0

Simulacin Ejer.1 Ejer. 2 Ejer. 3 original

17.6 17.4 17.9 18.0 18.4 19.3 21.4 24.8 28.3 28.5 28.0 35.9 36.0 35.0 29.1 26.1 24.1 22.5 21.1 20.7 21.6 22.2 22.3 22.5 22.6 22.7 22.1 21.4

18.9 19.2 20.1 21.4 22.0 23.6 25.6 27.2 29.4 30.4 29.7 29.4 28.2 27.5 25.9 25.4 24.9 23.8 23.1 22.9 21.8 22.3 22.6 22.5 22.0 22.4 22.2 21.6

24.6 22.3 21.7 22.3 22.5 23.8 25.7 27.2 29.5 30.4 29.8 29.4 28.2 27.5 25.9 25.4 24.9 23.8 23.1 22.9 21.8 22.3 22.6 22.5 22.0 22.4 22.2 21.6

20.5 20.5 20.2 21.7 23.1 23.8 24.2 21.4 18.5 18.9 18.8 17.0 17.4 17.5 18.5 19.4 19.6 19.6 19.0 19.5 16.3 18.0 19.6 19.9 19.7 20.6 18.8 18.2

20.8 20.7 20.3 21.8 23.2 23.8 24.2 21.4 18.5 18.9 18.8 17.0 17.4 17.5 18.5 19.4 19.6 19.6 19.0 19.5 16.3 18.0 19.6 19.9 19.7 20.6 18.8 18.2

4.6 5.5 5.1 5.4 6.4 5.8 5.4 3.21.1 2.7 2.5 1.7 5.2 3.2 0.6 3.6 4.7 4.6 3.5 3.8 1.5 0.8 1.8 2.4 2.7 3.5 3.1 3.9

1.8 6.1 3.4 3.0 4.0 3.8 3.8 1.92.1 3.4 3.0 2.1 5.5 3.4 0.7 3.5 4.6 4.5 3.5 3.8 1.5 0.8 1.8 2.4 2.7 3.5 3.1 3.9

4.9 5.7 5.2 5.5 6.4 5.8 5.4 3.21.1 2.7 2.5 1.7 5.2 3.2 0.6 3.6 4.7 4.6 3.5 3.8 1.5 0.8 1.8 2.4 2.7 3.5 3.1 3.9

2.1 6.3 3.5 3.0 4.1 3.8 3.8 1.92.1 3.4 3.0 2.1 5.5 3.4 0.7 3.5 4.6 4.5 3.5 3.8 1.5 0.8 1.8 2.4 2.7 3.5 3.1 3.9

Fuente: Estimaciones del autor. 1/ El ejercicio 1 se refiere a la simulacin de un incremento del 30% en el ingreso pblico presupuestal, el 2 a la simulacin de un incremento del 50% en la inversin pblica y el 3 a la combinacin de los cambios 1 y 2.

Para ahondar en el anlisis y complementar las conclusiones obtenidas del modelo economtrico, en la grfica 8 se presenta la relacin entre los RFSP y el balance en la cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB. La evidencia indica que de finales de la dcada de 1970 a la de 1980, el dficit en cuenta corriente y los RFSP mantuvieron una correlacin altamente positiva, de alrededor de 80%. En 1983 y 1984 la nueva administracin implant severas medidas de ajuste fiscal, con las cuales los RFSP disminuyeron de 16% del PIB en 1982 a 8.1% del PIB en 1984. Como resultado de estas disposiciones, la cuenta corriente mostr un supervit en el periodo 1983-1985. En 1985 se sigui una poltica fiscal ms laxa y el supervit en la cuenta corriente alcanz slo 0.4% del PIB, en contraste con el 2.3% del ao previo (vase el cuadro 7). En 1986 se deterioraron los trminos de intercambio debido a que el precio promedio de exportacin de petrleo baj 53%, de modo que

24

las exportaciones del mismo se redujeron de 14,700 millones de dlares (mdd) en 1985 a 6,200 mdd en 1986. 34 En consecuencia, la cuenta corriente experiment un dficit de 1.0% del PIB. El impacto fiscal fue brutal: los RFSP se incrementaron a 15.4% del PIB en ese ao. Ahora bien, cmo puede explicarse el hecho de que ante un dficit fiscal tan alto en 1983-1985, de 8.0% del PIB, se haya podido generar un supervit en la cuenta corriente? Gil Daz y Ramos Tercero demuestran utilizando la definicin de dficit operacional que una vez que se deduce la amortizacin real de la deuda pblica denominada en pesos, el comportamiento del presupuesto se compagina mejor con el de la cuenta corriente. As, el dficit operativo estimado por dichos autores ascendi a slo 2.3 % del PIB durante 1983-1985. Grfica 8 RFSP y Balance en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos% del PIB5

01970 1973 1994 1997 2000 1976 1979 1982 1985 1988 1991

-5

Cuenta Corriente RSFP -10

-15

-20 Aos

No obstante, en la dcada de 1990 esta correlacin positiva fue ms dbil, particularmente en el lapso de 19911993, en el cual los RFSP ascendieron, en promedio, a 0.8 % del PIB. Lo anterior puede deberse a que durante estos aos los ingresos no recurrentes, que provenan de la privatizacin, fueron sustanciales e incluidos arriba de la lnea. En esa etapa, el dficit en la cuenta corriente ascendi aproximadamente a 6.0% del PIB, mientras que los ingresos por desincorporacin de activos fijos superaron cuatro puntos porcentuales del producto. A partir de 1995, con un tipo de cambio flexible, se observa nuevamente una correlacin positiva entre los RFSP y el dficit en cuenta corriente. Por ejemplo, durante 1998-1999 los RFSP alcanzaron casi 6.0 % del PIB; en tanto que el dficit en la cuenta corriente se elev a 3.8 y 2.9 % del PIB en esos aos. Por ello, se concluye que, como se mencion, una posicin deficitaria del sector pblico mexicano genera un exceso de demanda interna, lo que repercute negativamente sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos.35 As, se confirma empricamente que los RFSP constituyen la definicin ms apropiada del dficit fiscal en Mxico, debido bsicamente a que la deuda pblica coincide con el dficit ampliado observado.36

34 35

Vase Gil Daz, F., y R. Ramos Tercero (1988). Vase Aspe (1993). 36 La posicin de la deuda bruta representa el saldo de todos los pasivos, excepto las acciones y otras participaciones de capital, y los derivados financieros.

25

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021/

Cuadro 7 RFSP y Deuda Pblica (porcentaje del PIB) 1/ RFSP Deuda Pblica Bruta 2/ Externa Interna Total 3.43 10.87 9.32 20.19 2.24 10.51 10.19 20.70 4.46 10.16 11.90 22.06 6.23 11.61 12.95 24.56 6.58 12.58 13.20 25.79 9.09 14.90 14.54 29.44 8.98 20.04 16.11 36.15 6.12 25.72 14.30 40.02 6.08 23.45 14.42 37.86 6.91 20.16 14.81 34.96 7.12 16.75 14.49 31.24 13.39 21.51 16.10 37.61 15.95 54.55 26.58 81.14 8.21 48.01 19.83 67.83 8.10 43.21 17.26 60.46 9.04 53.39 19.49 72.88 15.41 84.49 28.86 113.35 15.25 88.02 30.27 118.29 11.71 43.92 26.17 70.09 5.18 36.54 25.07 61.61 3.64 30.94 22.39 53.32 1.75 25.88 16.76 42.64 2.66 20.97 11.86 32.83 1.99 19.47 10.73 30.20 2.97 32.03 12.60 44.64 3.03 41.99 8.46 50.45 4.75 30.55 7.61 38.16 4.54 22.49 8.62 31.11 5.95 23.67 9.83 33.51 5.90 19.11 11.02 30.14 3.26 14.75 12.29 27.04 3.03 12.60 13.10 25.70 2.64 13.21 14.75 27.96

De 1970 a 1989 se refiere al balance pblico ms la intermadiacin financiera. El signo ( ) significa dficit, el signo (+) supervit. 2/ La deuda externa comp rende al sector pblico; la interna al Gobierno Federal. Saldos a diciembre. Fuente: RFSP: Estadsticas de Finanzas Pblicas, 1965-1991 y Estadistcas Oportunas de Finanzas Pblicas, DGPH, SHCP. Deuda Pblica: Direccin de Deuda Pblica, DGCP, SHCP.

La evidencia emprica para Filipinas presentada por Mansur (1989), y la estimada por Bartoli (1989) 37 para varios pases de Amrica Latina, indican que las consecuencias de la poltica fiscal, tanto en la poltica tributaria como en la poltica de gasto, tienen efectos para la cuenta corriente de la balanza de pagos. En particular, Bartoli37

Los pases de Amrica Latina incluidos en la muestra son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela.

26