Macreoeconomía

-

Upload

mar-dominguez -

Category

Documents

-

view

19 -

download

1

description

Transcript of Macreoeconomía

-

Universitat de Valencia

Facultat de Dret

Curso de Economa Poltica

Parte III

Macroeconoma

(conceptos bsicos)

Francisco Garca Sobrecases

2014-2015

EquipoProhibida su publicacin

-

PARTE III MACROECONOMA

ndice Pginas

Contabilidad Nacional

Conceptos y definiciones de las macromagnitudes 002 Cuestiones y ejercicios 008 Componentes de la Balanza de Pagos 012

Caso espaol en las dcadas desarrollistas 015 Ejercicios de Contabilidad Nacional 017 ndice de Precios al Consumo (IPC) 022

Antecedentes histrico-econmicos de la Macroeconoma

La Gran Depresin 029 Apndice. The US Economy during the Great Depression 036 Las causas de la Gran Depresin de los aos 30 y lecciones para hoy 039

Introduccin a la Macroeconoma:

La Macroeconoma en su conjunto. 046 La Demanda Agregada: El modelo Keynesiano 053 Obtencin del multiplicador del gasto 056 Anexos.

UNO. Caracterizacin del enfoque keynesiano frente a la ortodoxia dominante 058 DOS. El equilibrio pre-keynesiano: la renta de equilibrio de pleno empleo 059 TRES. El ajuste keynesiano de la renta de equilibrio 061

Sector Pblico y Demanda Agregada 066

El dinero

Funciones y caractersticas 076 La Oferta y la Demanda de dinero 079 Formalizacin 081

(i) Variacin en la oferta de dinero 081 Funcionamiento del mercado de bonos 082

(ii) Variacin en el tipo de inters 083 Demanda de dinero 084 Anlisis grfico de la condicin de equilibrio 086 La trampa de la liquidez 087 Apndice: Un anlisis sencillo de la oferta monetaria y la creacin del dinero 090

El Modelo IS-LM

Introduccin 094 Obtencin de la curva IS 098

Desplazamiento de la curva IS 099 Obtencin de la curva LM 102

Desplazamiento de la curva LM 103 El desplazamiento conjunto de las curvas IS-LM 106

Apndice 1. Obtencin algebraica de las funciones IS-LM 108 Apndice 2. Poltica econmica y demanda agregada 113

ANEXO. Del corto plazo al medio plazo: obtencin de la oferta y la demanda agregada 126

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 2

CONTABILIDAD NACIONAL

CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LAS MACROMAGNITUDES

PRODUCTO NACIONAL Es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales generados por una economa durante un perodo de tiempo determinado. Tambin se define como la suma total de los Valores Aadidos de todos los sectores productivos en un perodo de tiempo determinado. Parte de la corriente de bienes y servicios finales que constituyen el Producto Nacional de la economa es absorbida por el consumo de ese perodo (para atender las necesidades corrientes de las economas domsticas). Otra parte del Producto Nacional ser destinado a mantener y ampliar los fondos bsicos de riqueza de donde proceden los flujos de produccin y constituir la inversin de la economa en el perodo. En una economa en equilibrio, el Producto Nacional (PN) es idntico al Gasto Nacional (GN).

PN C + I GN

La corriente de bienes y servicios finales que es Producto Nacional desde el punto de vista de su generacin, es Gasto Nacional desde el punto de vista de sus dos grandes formas de utilizacin. RENTA NACIONAL La RN de un pas se define como la suma total de las rentas generadas a favor de los poseedores de los factores de produccin en contraprestacin por la aportacin de los mismos al proceso productivo durante un perodo de tiempo determinado. La RN es la suma total de los sueldos y salarios del trabajo, los alquileres y la renta de la tierra, los intereses sobre el capital y los beneficios empresariales generados en el proceso productivo de la economa en ese perodo de tiempo considerado. Se trata, en realidad, de la suma total de las rentas generadas por todos los sectores productivos, por lo que PN y RN son magnitudes idnticas.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 3

PN C + I GN RN

Siendo: C = gasto total en consumo I = gasto total de inversin en capital fijo y en existencias Al introducir la RN, nos vemos obligados a convertir las magnitudes brutas en netas, dado que la RN es un concepto que suele utilizarse en trminos netos, de modo que:

PNB C + IB GNB, siendo IB D = IN PNB D PNN RN C + IN GNN

Siendo: IB = Inversin Bruta, es aquella parte del PNB que se destina a mantener y ampliar el capital productivo. Tambin se denomina Formacin Bruta de Capital (FBK). D = Depreciacin (amortizacin) del equipo (capital fsico existente en el conjunto de la economa) La definicin de RN como suma de las remuneraciones de los factores productivos de un pas, permite comprender algunos puntos: a) que la RN no incluye los beneficios o prdidas de capital registrados por los

individuos de la comunidad en ese perodo de tiempo, que tampoco se recogen el PN.

b) que la RN no es igual a la suma total de los ingresos corrientes efectivamente percibidos por las economas domsticas durante el perodo, aunque atribuyamos a stas la propiedad de los factores productivos. La razn est en que una parte de la RN del perodo es retenida por las empresas organizadas como sociedades en forma de beneficios no distribuidos.(Pnd) o Ahorro Neto de las Empresas.

c) Las economas domsticas pueden ver tambin afectados sus ingresos corrientes por la existencia de pagos de transferencia (donaciones) que no son retribucin de una actividad productiva, y no engrosan la RN sino que suponen una simple redistribucin de la misma.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 4

RENTA DISPONIBLE (Rd) DE LAS ECONOMAS DOMSTICAS

PNB D PNN RN RN - Pnd Rd

LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL

La consideramos como pagos de transferencias: pagos que no nacen como retribucin de la aportacin de factores al proceso productivo y que implican una simple redistribucin de la RN. Tipos:

1. Subvenciones: se tratan como impuestos indirectos negativos 2. Intereses sobre la deuda pblica: se excluyen de la RN 3. Seguridad Social.

TRATAMIENTO DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL EN LA CONTABILIDAD NACIONAL

Diferencia entre magnitudes a Precios de mercado (a.p.m.) y al coste de los factores (a.c.f.).

PNB a.p.m. D PNN a.p.m. PNN a.p.m. Ti PNN a.c.f. RN RN Pnd Td R + H Rd

Siendo:

Ti = Impuestos Indirectos netos de subvenciones.

Pnd = Beneficios no distribuidos.

Td =Impuestos directos.

R = Rentas del Gobierno procedentes de la propiedad y empresas pblicas.

H = Pagos de transferencia netos del sector pblico a las economas domsticas.

DIFERENCIA ENTRE PRODUCTO INTERIOR Y PRODUCTO NACIONAL

PIB a.p.m. + (r.f.n. r.f.e.) PNB a.p.m.

PIN a.c.f. + (r.f.n. r.f.e.) PNN a.c.f. RN

(r.f.n. r.f.e.) = mide el saldo neto resultante de las siguientes magnitudes:

r.f.n. = Renta de los factores de produccin nacionales (en general, rentas de la propiedad y la empresa).

r.f.e. = Rentas generadas por los factores de produccin extranjeros dentro del pas de referencia.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 5

MAGNITUDES A PRECIOS CORRIENTES O NOMINALES Indica el valor de una magnitud, ya sea produccin, consumo, etc, utilizando los precios vigentes en el perodo en que se obtuvo. MAGNITUDES REALES O A PRECIOS CONSTANTES Indica el valor de una magnitud obtenida en cualquier perodo utilizando los precios de un ao base. El PNB real, que valora con los mismos precios la produccin de distintos aos, implica una variacin real o fsica de la produccin. TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMA La tasa de crecimiento de la economa es la tasa a la que crece el PNB real. CAUSAS DEL CRECIMIENTO DEL PNB 1. Por la variacin que se produce en los recursos de que dispone la economa. 2. Por la variacin en la eficiencia con la que trabajan los factores de produccin

(mayor productividad). DEFLACTOR DEL PIB o DEL PNB Se trata de un ndice de Paasche o ponderado en el ao corriente. Utiliza las ponderaciones del ao corriente.

=

=

=1

0

=1

Donde:

= cantidades de los diferentes bienes producidos a lo largo del ao

= precis corrientes. Precio del bien i en el momento t.

0 = precis del ao base (t=0) obtenidos mediante el ndice.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 6

Ejemplo PIB Real vs. PIB Nominal

PIB nominal 2000 PIB nominal 2012 PIB real 2012

15 coches x 1.000= 15.000 25 coches x 1.500= 37.500 25 coches x 1.000= 25.000

50 peras x 1= 50 100 peras x 1,25= 125 100 peras x 1= 100

200 tornillos x 0,50= 100 1.000 torni. x 0,70= 700 1.000 torni. x 0,50= 500

400 gorras x 2= 800 1.500 gorras x 2,30= 3.450 1.500 gorras x 2= 3.000

1.000 palillos x 0,2= 500 7.000 palill. x 0,35= 2.450 7.000 palill. x 0,2= 1.400

TOTAL 16.450 44.225 30.000

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 7

= 2012

2012 100

=44225

30000 100 = 147,42

= 100

2012 = 147,42

2000 2012 =147,42 100

100 (100) = 0,4742 (100)

47,42%

2000 2012 =30000 16450

16450 100 = 82,37%

2000 2012 =44225 16450

16450 100 = 168,84%

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 8

CUESTIONES y EJERCICIOS 1. Si la produccin total de un pas crece un 10% en un ao, y a la vez se

consigue reducir en un 3% los recursos ociosos, sabra cul es la tasa de crecimiento verdadera de ese pas durante el ao?

2. Si la produccin de un pas crece un 25% en un ao, mientras que los recursos ociosos aumentan en un 5%, sabra cul es la tasa de crecimiento verdadera de ese pas durante el ao?

EJERCICIO 1 La Renta Nacional en el ao 2012 de una economa hipottica est desagregada en las siguientes partidas:

Millones de

Sueldos y salarios............................................................................ 430 Importaciones de bienes y servicios............................................... 220 Alquileres.......................................................................................... 50 Valor aadido en la agricultura....................................................... 100 Gasto pblico corriente en bienes y servicios................................. 130 Consumo de capital........................................................................... 70 Valor aadido en construccin......................................................... 50 Gasto de los consumidores............................................................. 450 Dividendos...................................................................................... 500 Renta de los trabajadores por cuenta propia (*).............................. 60 Exportacin de bienes y servicios................................................... 210 Beneficios no distribuidos (*)......................................................... 110 Inversin bruta domstica fija........................................................ 150 Valor aadido en comercio minorista............................................ 150 Valor aadido en manufacturas..................................................... 600 Valor aadido en otros sectores.................................................... 270 Valor de incremento fsico de stocks............................................... 10 Supervit comercial corporaciones pblicas (*).............................. 20

(*) Neto de depreciacin. Clasifique estas partidas en cuentas separadas de Producto, Gasto y Renta Nacional.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 9

EJERCICIO 2

Con los siguientes datos disponibles sobre una economa, calcule: a) El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto a coste de los

factores. b) El Producto Nacional Bruto a precios de mercado. c) La Renta Disponible.

Millones de

Dividendos ......................................................................................... 40 Renta de los empleados por cuenta propia ..................................... 780 Gasto Pblico en bienes y servicios ................................................. 300 Impuestos indirectos sobre el gasto ................................................ 120 Valor aadido en manufacturas .................................................... 1000 Formacin de capital bruto fijo ....................................................... 190 Sueldos y salarios .......................................................................... 1850 Beneficios comerciales brutos de las empresas privadas ............... 170 Inversin neta fija ........................................................................... 150 Supervit comercial bruto de las empresas pblicas ........................ 40 Intereses sobre la deuda nacional .................................................... 30 Arrendamientos ................................................................................ 60 Beneficios retenidos (no distribuidos) de las empresas privadas ... 130 Impuestos sobre la renta ................................................................ 600

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 10

EJERCICIO 3

A partir de los siguientes datos correspondientes al ejercicio econmico de 2012 de una nacin indeterminada (en millones de Euros):

Formacin Bruta de Capital ....... 3.548,1 Capital Demanda Nacional ..... 15.557,9 Consumo intermedio ...... 14.070,9 Consumo de Capital fijo ......1 .615,4 Consumo en el territorio de hogares residentes .... 9.985,8 Consumo en el territorio de hogares no residentes .... 508,5 Consumo final Interior ........ 12.423,6

Calcule: 1. El Consumo Pblico. 2. El Consumo en el resto del mundo de hogares residentes. 3. El Consumo privado Interior. 4. El Consumo privado Nacional. 5. El Consumo final Nacional. 6. La Demanda interna.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 11

EJERCICIO 4

A partir de las siguientes macromagnitudes de un pas cualquiera para el ejercicio de 2012 (en millones de Euros):

Valor Aadido Bruto al coste de los factores 2.150,2 Valor Aadido Bruto a precios de mercado .. 2.225,5 Producto Interior Bruto a precios de mercado 2.404,5 Producto Nacional Bruto a precios de mercado ..2.425,5 Producto Nacional Neto a precios de mercado 2.125,8 Renta Nacional Bruta Disponible a precios de mercado 2.347,5

Calcule: 1. Los Impuestos netos ligados a la produccin (excluido IVA). 2. Los Impuestos indirectos netos. 3. Las Transferencias corrientes diversas netas con el resto del mundo. 4. La Renta Exterior neta. 5. El Saldo de operaciones corrientes con el resto del mundo. 6. El Consumo de capital fijo.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 12

COMPONENTES DE LA BALANZA DE PAGOS

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (M)

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (X)

BALANZA COMERCIAL

(X-M)

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE

RENTAS DE LA PROPIEDAD Y DE LA

EMPRESA +

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUPERVIT COMERCIAL si X>M

DFICIT COMERCIAL si M>X

Si (X-M) + (r.f.n r.f.e) + Z >0 SUPERAVIT Si (X-M) + (r.f.n r.f.e) + Z

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 13

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE

+

BALANZA DE CAPITALES

SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS

Slo movimientos de capital a LP

BALANZA BSICA

INCLUYE:

a) Movimientos de capital a LP

b) Movimientos de capital a CP:

a. Movimientos monetarios

b. Variaciones en las Reservas

c) Errores u omisiones

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 14

EN TRMINOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL

S0 = X - M + (r.f.n - r.f.e) + Z + F

Dnde: S0 = Saldo de la balanza de pagos

X = Exportaciones de bienes y servicios

M = Importaciones de bienes y servicios

(r.f.n - r.f.e)= saldo neto de las rentas de la propiedad y de la empresa

Z = Transferencias corrientes

Pblicas= donaciones intergubernamentales

Privadas= remesas de emigrantes

F = Transferencias de capital (Balanza de capitales)

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 15

CASO ESPAOL en las dcadas desarrollistas

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (M)

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (X) Excepto TURISMO

BALANZA COMERCIAL

X-M

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE

TURISMO +

REMESA DE EMIGRANTES

SUPERVIT COMERCIAL si X>M DFICIT COMERCIAL si M>X

BALANZA DE INVISIBLES

Partidas compensatorias del dficit crnico comercial

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 16

EJERCICIO BALANZA DE PAGOS

De acuerdo con los siguientes datos correspondientes a las transacciones del pas X en 2012 con el resto del mundo (cuantas en millones de ):

Exportaciones de bienes y servicios ........................................................... 275,0 Importaciones de bienes y servicios .......................................................... 498,8 Compensacin a empleados procedentes del resto del mundo .................... 9,2 Compensacin a empleados pagadas al resto del mundo ........................... 12,0 Rentas de la propiedad procedentes del resto del mundo............................38,5 Rentas de la propiedad pagadas al resto del mundo ................................... 59,2 Saldo neto de las transferencias corrientes ................................................. 17,9 Saldo neto de las transferencias de capital .................................................. 36,0 Compra por extranjeros de bonos nacionales a LP ...................................... 24,6 Compra por nacionales de bonos extranjeros a LP ...................................... 18,3 Compra por extranjeros de acciones nacionales ......................................... 38,2 Compra por nacionales de acciones extranjeras .......................................... 44,1 Prstamos extranjeros a LP ........................................................................ 256,5 Crditos comerciales de empresas extranjeras ............................................ 90,4 Crditos comerciales de empresas nacionales ............................................. 75,7 Prstamos extranjeros a CP ......................................................................... 25,5 Depsitos de extranjeros en bancos nacionales .......................................... 26,8 Otros activos nacionales adquiridos por extranjeros ................................... 26,9

Obtenga el saldo de:

1. La balanza comercial 2. La balanza por cuenta corriente 3. La balanza bsica 4. La variacin de reservas del pas

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 17

EJERCICIOS DE CONTABILIDAD NACIONAL Resuelva los seis siguientes ejercicios, siguiendo los enunciados:

1) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

Consumo Final 37.134

Formacin Bruta de Capital 12.780

Exportaciones 6.649

Importaciones 9.785

PIBpm

2) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

Remuneracin de Asalariados 23.075

Excedente Bruto de Explotacin 17.969

Impuestos sobre la produccin y la importaciones (Ti) 5.346

Subvenciones (S) 1.265

Impuestos netos (Tin)

PIBpm

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 18

3) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

VAB rama agraria y pesquera 2.253

VAB rama Industrial excepto construccin 12.799

VAB construccin 4.575

VAB servicios 27.356

VAB pb

Impuestos sobre el producto (Ti/Po) 5.346

Subvencin sobre el producto (S/Po) 1.265

Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po)

PIBpm

Consumo de Capital Fijo (CCP) 5.558

PINpm

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 19

4) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

Consumo Final 30.993

Formacin Bruta de Capital 10.338

Demanda nacional

Exportaciones 6.140

Importaciones 9.522

SEBS

PIBpm

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 20

5) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

Consumo Final 47,247,145

Formacin Bruta de Capital 13,397,888

Exportaciones 10,409,836

Importaciones 12,052,761

PIBpm

Impuestos sobre el producto (Ti/Po) 6,603,615

Subvencin sobre el producto (S/Po) 1,499,946

Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po)

VAB pb

Consumo de Capital Fijo (CCP) 6,440,502

PINpm

VAN pb

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 21

6) Dispones de los siguientes datos del ao 2012. Rellene los huecos:

VAB sector primario 2,553,194

VAB sector secundario 17,320,161

VAB sector terciario 36,527,626

VAB pb

Impuestos sobre el producto (Ti/Po) 1,919,558

Subvencin sobre el producto (S/Po) 6,422,864

Impuestos neto sobre el producto (Tin/Po)

PIBpm

Remuneracin de Asalariados 25,029,388

Excedente Bruto de Explotacin

Impuestos netos (Tin) 3,145,263

Consumo Final 49,179,857

Formacin Bruta de Capital 12,123,277

Exportaciones

Importaciones 12,183,052

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 22

ndice de Precios de Consumo (IPC). Base 2001 (Resumen)

El ndice de Precios de Consumo (IPC) es una medida estadstica de la evolucin de los precios de los bienes y servicios que consume la poblacin residente en viviendas familiares en Espaa.

El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene bsicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el clculo del IPC est determinada por dicho consumo.

A partir de enero de 2002 la metodologa del IPC se renov completamente. Los cambios metodolgicos introducidos en este Sistema han hecho del IPC un indicador ms dinmico, que se adapta mejor a la evolucin del mercado, ya que se podrn actualizar las ponderaciones ms frecuentemente. Adems, se podrn incluir nuevos productos en la cesta de la compra en el momento en que su consumo comience a ser significativo.

En el Sistema de ndices de Precios de Consumo Base 2001, la media aritmtica simple de los ndices mensuales de dicho ao calculados segn este Sistema se ha hecho igual a 100.

La informacin bsica sobre los gastos de los hogares en bienes y servicios de consumo la proporciona la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Se utilizaron ocho trimestres de dicha encuesta (desde el 2 trimestre de 1999 hasta el 1er trimestre de 2001). Anualmente se actualizarn estas ponderaciones incorporando nueva informacin de la ECPF. As, el IPC reflejar los cambios en los hbitos de los consumidores ocurridos en los doce meses posteriores a la ltima actualizacin

El estrato de referencia o grupo de poblacin cuya estructura de gastos sirve de base a la seleccin de los artculos representativos y al clculo de las ponderaciones de los mismos, es el conjunto de la poblacin residente en viviendas familiares en Espaa.

El campo de consumo est constituido por todos los gastos que los hogares de la poblacin dedican al consumo; por tanto, quedan excluidas las inversiones que realicen estos hogares. Slo se tienen en cuenta los gastos reales que realiza la poblacin, lo que implica la exclusin de cualquier operacin de gasto imputada, como las relativas al autoconsumo, autosuministro, alquiler imputado, salario en especie o consumos subvencionados, como los sanitarios o educacionales.

A partir de las ms de 500 partidas de gasto de la ECPF se han seleccionado 484 artculos, clasificados en 12 grupos, cuya evolucin de precios

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 23

representar la de la totalidad de bienes y servicios de consumo. El conjunto de estos artculos recibe comnmente el nombre de cesta de la compra.

Para calcular el ndice correspondiente al perodo t se utiliza un ndice de Laspeyres encadenado, que consiste en referir los precios del periodo corriente a los precios de diciembre del ao inmediatamente anterior y permite que la actualizacin de las ponderaciones no cause una ruptura en las series del IPC.

La formulacin es la siguiente:

(1) = 1 (1)

donde:

() es el ndice general en el mes m del ao t, referido a diciembre

del ao (t-1).

es la ponderacin del componente i, referida al ao (t-1).

() es el ndice del componente i en el mes m del ao t, referido a

diciembre del ao (t-1).

La ponderacin de un artculo 1 representa la proporcin del gasto efectuado en ese artculo respecto al gasto total efectuado por los hogares. La estructura de ponderaciones se revisar anualmente para determinados niveles de desagregacin geogrfica y funcional; en esta revisin adems se estudiar la conveniencia o no de ampliar la composicin de la cobertura de productos as como la posibilidad de modificar alguno de los tratamientos empleados en el clculo del ndice.

El ndice se elabora con 200.000 precios aproximadamente, de los cuales informan cerca de 30.000 establecimientos distribuidos en 141 municipios.

Se calculan ndices para Espaa, las diecisiete Comunidades Autnomas, las cincuenta provincias, Ceuta, Melilla y el conjunto formado por estas dos ciudades.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 24

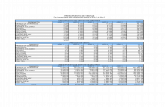

GRUPOS Ponderacin IPC-92

Ponderacin IPC-92* (Actualizadas

en enero de 2001)

IPC, base 2001 Ponderaciones

ao 2002

IPC, base 2001 Ponderaciones

ao 2003

IPC, base 2001 Ponderaciones ao 2004-2005

IPC, base 2001 Ponderaciones

ao 2006

1. Alimentos y bebidas no alcohlicas

26,78 21,51 21,86 21,93 22,6 22,28

2. Bebidas alcohlicas y tabaco 2,58 3,22 3,22 3,18 3,17 3,07

3. Vestido y calzado 11,48 10,04 9,93 9,9 9,73 9,25

4. Vivienda 10,28 11,46 11,03 10,68 10,69 10,71

5. Menaje 6,43 6,36 6,36 6,41 6,41 6,17

6. Medicina 2,47 2,87 2,81 2,75 2,68 2,72

7. Transporte 13,58 15,73 15,58 15,32 14,4 14,91

8. Comunicaciones 1,44 2,54 2,57 2,73 2,99 3,28

9. Ocio y cultura 6,79 6,52 6,73 6,83 6,76 6,78

10. Enseanza 1,29 1,69 1,74 1,67 1,67 1,68

11. Hoteles, cafs y restaurantes 10,96 11,33 11,27 11,18 11,23 11,45

12. Otros 5,91 6,74 6,91 7,39 7,39 7,72

Total 100 100 100 100 100 100

PONDERACIONES Periodo 1992-2006

Cambio de base de clculo en 2001

Tantos por ciento

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 25

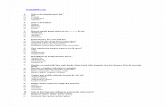

Ponderaciones IPC Nacional general y de grupos COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose

GRUPOS

2013 2012

2011 2010 2009 2008 2007

2006 2005 2004 2003 2002 2001 1992

Alimentos y bebidas no alcohlicas

182,60 182,60

181,60 183,60 180,70 202,80 220,60

222,80 226,00 226,00 219,30 218,60

215,05

267,77

Bebidas alcohlicas y tabaco

28,20 28,90

28,70 27,30 25,40 26,70 28,20

30,70 31,70 31,70 31,80 32,20

32,18

25,83

Vestido y calzado

80,90 83,40

85,90 86,80 88,10 88,10 90,30

92,50 97,30 97,30 99,00 99,30

100,38

114,79

Vivienda

124,30 120,00

117,00 111,40 107,40 102,60 103,60

107,10 106,90 106,90 106,80 110,30

114,61

102,80

Menaje

65,40 66,70

68,40 69,80 72,00 66,70 61,50

61,70 64,10 64,10 64,10 63,60

63,57

64,33

Medicina

31,80 31,40

32,10 32,40 31,30 30,40 28,30

27,20 26,80 26,80 27,50 28,10

28,72

24,74

Transporte

152,30 151,60

147,40 145,50 152,90 152,00 148,90

149,10 144,00 144,00 153,20 155,80

157,33

135,78

Comunicaciones

38,20 38,50

39,80 39,00 37,20 36,80 35,80

32,80 29,90 29,90 27,30 25,70

25,37

14,44

Ocio y cultura

74,50 75,40

76,40 78,20 78,10 75,00 71,10

67,80 67,70 67,70 68,30 67,30

65,24

67,91

Enseanza

14,50 14,20

13,80 13,50 13,20 14,70 16,00

16,80 16,70 16,70 16,70 17,40

16,88

12,92

Hoteles, cafs y restaurantes

113,70 114,60

115,20 120,40 123,30 118,70 115,50

114,50 112,30 112,30 111,80 112,70

113,26

109,57

Otros bienes y servicios

93,60 92,60

93,70 92,20 90,40 85,70 80,20

77,20 76,40 76,40 73,90 69,10

67,40

59,12

ndice general

1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000

1000

1000

Elaboracin propia (ndices en tantos por mil) Ao 1992 IPC base 1992 Ao 2001 - IPC base 1992. Las Ponderaciones se actualizan en enero de 2001 Aos 2002 -2006 IPC base 2001(Se aplica desde 22 de febrero de 2002) Aos 2007-2011 IPC base 2006 Aos 2012-2013 IPC base 2011

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 26

IPC. Base 2001. Coeficientes de Enlace.

General. Base 2001 0,7402680

Alimentos y Bebidas No Alcohlicas 0,7805150

Bebidas Alcohlicas y Tabaco 0,5468510

Vestido y Calzado 0,8432420

Vivienda 0,7016670

Menaje 0,7803300

Medicina 0,7660290

Transporte 0,7121760

Comunicaciones 0,8259680

Ocio y Cultura 0,7530080

Enseanza 0,5755170

Hoteles, Cafs Y Restaurantes 0,6813740

Otros Bienes y Servicios 0,7022600

Fuente:Instituto Nacional de Estadstica

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 27

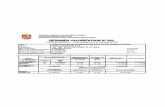

RENTA PER CAPITA Y EVOLUCIN ANUAL 1980-2012

Medido en Euros actuales

AO PIB/cpita Variac. Anual %

1980 4.227

1981 4.580 8,40%

1982 5.002 9,20%

1983 4.784 -4,40%

1984 5.417 13,20%

1985 5.880 8,50%

1986 6.307 7,30%

1987 6.804 7,90%

1988 7.810 14,80%

1989 9.218 18,00%

1990 10.333 12,10%

1991 11.400 10,30%

1992 11.800 3,50%

1993 10.800 -8,50%

1994 10.800 0,00%

1995 11.600 7,40%

1996 12.400 6,90%

1997 12.800 3,20%

1998 13.500 5,50%

1999 14.500 7,40%

2000 15.600 7,60%

2001 16.700 7,10%

2002 17.700 6,00%

2003 18.600 5,10%

2004 19.700 5,90%

2005 21.000 6,60%

2006 22.400 6,70%

2007 23.500 4,90%

2008 23.900 1,70%

2009 22.800 -4,60%

2010 22.800 0,00%

2011 23.100 1,30%

2012 22.300 -1,70%

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 28

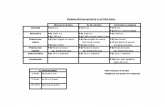

Subgrupos Ponderacin IPC-92

Ponderacin actualizadas en enero de

2001

11. Alimentacin 261,906 209,077

12. Bebidas no alcohlicas 5,868 5,973

13. Bebidas alcohlicas 10,428 8,867

14. Tabacos 15,405 23,315

21. Vestido (incluidas reparaciones) 93,072 81,39

22. Calzado (incluidas reparaciones) 21,722 18,994

31. Vivienda y distribucin de agua 71,733 75,042

32. Calefaccin y alumbrado 31,07 39,571

41. Muebles, accesorios, revestimientos de suelos y reparaciones 15,214 15,036

42. Artculos textiles para el hogar, otros artculos de mobiliario y reparaciones

6,443 6,366

43. Aparatos de calefaccin, electrodomsticos y reparaciones 11,519 11,384

44. Cristalera, vajilla, utensilios de menaje y reparaciones 5,578 5,514

45. Bienes y servicios para conservacin del hogar, excepto servicio domstico

19,21 20,573

46. Servicio domstico 8,876 8,772

51. Medicamentos y otros productos farmaceticos 9,572 13,908

52. Aparatos, material terapetico y reparaciones 2,899 5,586

53. Servicios mdicos, de enfermeros y otros 13,932 10,87

54. Cuidados en hospitales y similares 1,33 1,038

55. Seguros mdicos 3,527 8,314

61. Compra de vehculos para transporte personal 52,798 74,608

62. Utilizacin de vehculos 83,94 92,912

63. Servicios de transporte 14,246 10,664

64. Correos y comunicaciones 14,435 25,374

71. Artculos recreativos, accesorios y reparaciones 25,94 23,576

72. Servicios de esparcimiento, espectculos y cultura 16,839 13,774

73. Libros, peridicos y revistas 10,992 11,786

74. Enseanza 18,9 21,774

81. Bienes y servicios para el cuidado personal 21,438 19,22

82. Otros artculos personales 6,725 5,931

83. Restaurantes, bares, cafeteras y hoteles 109,569 113,259

84. Servicios tursticos 6,893 10,175

85. Servicios financieros 0,128 0,317

86. Otros servicios 7,853 7,04

Total 1000 1000

Ponderaciones IPC-Base 1992 (conjunto nacional) por subgrupos y periodo.

Unidades: tantos por mil

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 29

Antecedentes histrico-econmicos de la Macroeconoma

LA GRAN DEPRESIN

La ''Gran Depresin'' fue una crisis econmica mundial iniciada en octubre de 1929, y que se

prolong durante toda la dcada de 1930, siendo particularmente intensa hasta 1934.

Antecedentes

Los aos 20 fueron en Estados Unidos de crecimiento econmico y aumento de la

productividad. En los aos 20 lo ms significativo es que las ganancias de la productividad

fueron a parar al beneficio empresarial (dividendos). Los salarios fueron por detrs de los

beneficios empresariales. Estos beneficios tampoco repercutieron sobre los precios. Por

tanto se produce un aumento de los dividendos empresariales que repercutir sobre la

marcha de la Bolsa Norteamericana.

La gente se iba endeudando cada vez ms por la va del crdito (los salarios continuaban

igual), los beneficios empresariales se empiezan a estancar y los bancos comienzan a tener

problemas de solvencia. Al quebrar los bancos miles de personas pierden sus ahorros y se

arruinan. Las medidas del presidente republicano Herbert Hoover acentan la crisis pues

establece un control en numerosos precios, siendo especialmente agresivo con la

agricultura. Se inicia la crisis con un exceso de oferta, cada de los precios agrcolas y con

una gran tasa de paro. Crisis financiera y desconfianza generalizada en la economa del pas.

Causas

Son muchas las causas esgrimidas para explicar su estallido y persistencia. Es un hecho claro

que el fenmeno se inici en Estados Unidos, tras una dcada de crecimiento econmico,

incremento del endeudamiento y especulacin burstil, con beneficios rpidos y fciles.

Habitualmente se seala como inicio de la Depresin el 24 de octubre de 1929 (Jueves

Negro), con el desplome de la New York Stock Exchange (bolsa de Nueva York) y la prdida

vertiginosa del valor de las acciones all cotizadas, aunque la contraccin de la economa

haba comenzado en el primer semestre de 1929. El desplome del precio de las acciones fue

extraordinariamente intenso, alcanzando tintes dramticos. Gran nmero de inversionistas

vieron cmo su dinero, en muchos casos tomado a crdito, se volatilizaba en cuestin de

das. El 'crash' burstil motiv una reaccin en cadena en el sistema financiero, con

numerosos bancos que empezaron a tener problemas de solvencia y de liquidez al

acentuarse la desconfianza en su capacidad de reembolsar a los depositantes.

Desarrollo

A diferencia de otras crisis anteriores, las medidas econmicas tomadas por el Gobierno

republicano de Herbert Hoover agrandaron notablemente la depresin e impidieron la

recuperacin de la economa. Se estableci el control de numerosos precios, con un

intervencionismo particularmente agresivo en el sector agrcola. Una medida de enormes

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 30

consecuencias negativas fue el establecimiento del ''arancel Smoot-Hawley'' en 1930, que

condujo a una carrera mundial hacia el proteccionismo y el nacionalismo econmico.

Como resultado, el declive del comercio internacional. Las importaciones estadounidenses

descendieron de 4.400 millones de dlares en 1929 a 1.500 en 1932, mientras que las

exportaciones cayeron de 5.400 millones de dlares en 1929 a 2.100 en 1932. El comercio

mundial y el PIB de los Estados Unidos se redujeron a un 66 y un 68%, respectivamente,

entre 1929 y 1934.

El control de precios lleva a la reduccin del beneficio empresarial, ya de por s muy bajo en

momentos de deflacin. Esto produce la quiebra de muchos negocios y aumenta el

desempleo. Lo extrao de una situacin de depresin es que existen bienes y capacidad

productiva, pero nadie tiene capacidad econmica para adquirir esos bienes.

Tambin se ha explicado la gravedad de la Gran Depresin por los desrdenes en el plano

monetario. La contraccin del dinero en circulacin, causada sobre todo por las quiebras

bancarias, condujo a autnticos pnicos financieros. Al mismo tiempo, la mayora de las

naciones abandonaron la fijacin de sus monedas con el oro, sellando el final del sistema

monetario que se dio en llamar 'patrn oro' durante la Belle Epoque, y que haba quedado

herido de muerte tras el final de la Primera Guerra Mundial.

La consecuencia fue una dcada de deterioro del nivel de vida, de enormes cifras de

desempleo, de trabajadores deambulando de un Estado a otro de la Unin huyendo de la

miseria y en pos de la supervivencia. El paquete de medidas econmicas y sociales de la

Administracin de Franklin Delano Roosevelt, conocido como el ''New Deal'', a menudo

considerado como la salvacin de la Gran Depresin, tampoco reactiv la economa, que

volvi a entrar en una profunda crisis en 1937, aunque gozara de una gran popularidad. En

realidad, estas medidas, tuvieron un signo similar a las de Hoover (grandes obras pblicas,

controles de precios, alta regulacin, polticas de rentas), aunque con una mayor

preocupacin por los sectores ms desfavorecidos.

El New Deal

En 1932 Franklin Delano Roosevelt gan las elecciones con el 57% de los votos, y asumi la

presidencia el 4 de marzo de 1933. Como candidato, Roosevelt haba prometido una

reduccin del 25 % en el gasto federal, un presupuesto equilibrado y un dlar respaldado

por el oro para evitar manipulaciones de la moneda fiduciaria, as como acabar con la

intervencin del gobierno en reas correspondientes al sector privado. Sin embargo, en sus

primeros 100 das de gobierno, en lugar de eliminar las barreras erigidas por su antecesor,

el presidente Roosevelt cre otras nuevas. En este sentido, el New Deal fue en realidad una

extrapolacin y una exacerbacin de las medidas que empezaron con Hoover. Los dos

objetivos principales de la nueva planificacin eran los siguientes:

1. Reactivacin de la economa por va del consumo y la inversin. Dado que no hay

suficiente dinero en manos de los consumidores, se incrementa el esfuerzo fiscal del

Estado. Se aumenta el gasto para reactivar la produccin.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 31

2. Establecimiento de controles bancarios ms estrictos para evitar que se pudiera

provocar otro crack burstil en el futuro.

Las medidas de poltica monetaria New Deal fueron:

1. Autorizacin a la Reserva Federal para que concediera crditos por un volumen superior

al de esos momentos. El incremento de la cantidad de dinero reduce los tipos de inters,

facilita el pago de las deudas y reactiva el consumo.

2. Abandono del patrn oro para favorecer la exportacin. Se acaba con la convertibilidad

de los dlares en oro para los ciudadanos americanos: slo los gobiernos y bancos

mundiales podrn cambiar los billetes por oro. Se prohbe a los americanos poseer oro,

y el Congreso otorga al poder federal autoridad para fijar el precio del oro y confiscar las

existencias de ese metal en poder de los ciudadanos. El dlar fue devaluado un 40%, y

Roosevelt sabotea la Conferencia Econmica de Londres de 1933, que tena por objetivo

acabar con los aranceles y restaurar el patrn oro. Sin embargo, al ao siguiente, 1934,

los Estados Unidos readoptan el patrn oro: a 35 dlares por onza en lugar de a 20.

3. Se emite papel moneda (3.000 millones de dlares), con sus consiguientes

devaluaciones monetarias. El primer ao del New Deal supuso un gasto de 10.000

millones, en tanto que los ingresos del gobierno fueron de 3.000 millones. Para cubrir el

enorme dficit, el incremento de los impuestos result insuficiente. Entre 1933 y 1936

los gastos del gobierno se incrementaron ms de un 83%.

Las disposiciones fundamentales del New Deal fueron las siguientes:

1. Agricultural Adjustment Act (AAA) o Ley de Ajuste de la Agricultura (12 de mayo de 1933):

La AAA estableci un nuevo impuesto a la actividad agrcola y entre otras cosas previ

que el gobierno pagara a los granjeros para que quemaran sus cosechas y eliminaran el

ganado que no podan vender. Al igual que la PAC, el gobierno lleg a pagar a los

agricultores para que no trabajaran, con la idea de que no aumentara la oferta de

productos agrcolas para que los precios empezaran a subir. Millones de dlares se

emplearon en subvencionar la produccin de trigo y algodn mientras que nuevos

aranceles impedan la venta de estos productos.

Los programas agrcolas del New Deal enriquecieron a los grandes agricultores,

terratenientes y especuladores. Por el contrario, la AAA hizo poco por los pequeos

propietarios de tierras, sobrecarg de impuestos a los contribuyentes, oblig a los

consumidores a pagar ms por los alimentos, y agrav las relaciones comerciales con

otros pases donde se pretenda descargar los supervit agrcolas, dando lugar a una

verdadera guerra arancelaria.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 32

2. Tennessee Valley Authority (TVA) o Autoridad del Valle del Tennessee (18 de mayo de 1933):

Con el establecimiento del monopolio de la Autoridad del Valle de Tennessee se sac del

mercado a las empresas privadas de servicios pblicos y las libr de aproximadamente

130 leyes e impuestos. Entre sus principales objetivos se enunciaban: mejora de la

navegacin y control de inundaciones; repoblacin forestal y uso adecuado de los

terrenos del valle; desarrollo agrcola e industrial del valle y, de un modo subsidiario,

siempre que fuese compatible con estos objetivos, la produccin y venta de energa

elctrica. En este ltimo objetivo subsidiario se centraron todos los esfuerzos.

Sin embargo, las grandes presas, canales y embalses proyectados tardaron aos en ser

finalizadas. Los esfuerzos para evitar la corrupcin significaron atrasos substanciales,

como sucedi bajo el mandato del secretario del Interior de Roosevelt, [Harold Ickes].

3. National Industrial Recovery Act (NIRA) o Ley de Recuperacin Industrial Nacional (16 de Junio de 1933):

La mayora de las industrias manufactureras fueron obligadas a formar crteles dirigidos

por el gobierno, y la economa americana fue tomando un sesgo nacional-corporativista.

Se dictaron ms de 500 Cdigos NIRA, que establecan desde los precios hasta la forma

de vender. Afectaban a ms de 2 millones de empleadores y 22 millones de empleados, y

regulaban todos los aspectos de la produccin, tanto industrial como artesanal.

Toda esta serie de nuevos trmites burocrticos y reglamentaciones arbitrarias

incrementaron el costo de dedicarse al comercio en un 40 % (lo cual no era precisamente

lo que necesitaba una economa en depresin). Se acortaron las jornadas de trabajo con

la intencin de emplear a ms personas, se elevaron los salarios y se impusieron nuevos

costos a los empresarios, con el resultado que a los 6 meses de dictarse la ley la

produccin industrial haba cado un 25 %.

4. Civil Works Administration (CWA) o Administracin del Empleo Pblico (1935):

Con objeto de acabar con el desempleo, se contrat a toda clase de trabajadores para

realizar tareas como ofrecer espectculos pblicos, organizar archivos, etc.. Si bien su

labor en actividades como la limpieza de bosques o la reparacin de carreteras fue

extraordinaria, la CWA no sirvi para reintegrar a los trabajadores en el sector privado ni

para estimular la economa. Harry Hopkins, el director de la CWA, declar pblicamente:

''Hemos creado cuatro millones de empleos, pero, por el amor de Dios, no me preguntis

a qu se dedican''.

Debido a ello, se la sustituy por otra agencia gubernamental, la Administracin para el

Progreso del Empleo (WPA), que empleaba slo el 59% de sus asignaciones en los

beneficiarios proyectados, ya que el resto eran costes fijos, sobre todo administrativos.

La WPA no desapareci del todo hasta Julio de 1943.

El Tribunal Supremo declar inconstitucional a la NIRA en 1935 y a la AAA en 1936, con

lo que se gan la enemistad de Roosevelt, si bien libr a la economa de estos pesados

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 33

lastres. El desempleo cay al 18% en 1935, al 14% en 1936 y al 12% en el 37. Pero en

1938 se situ de nuevo en el 20% y la economa se colaps de nuevo. La bolsa cay un

50% entre agosto de 1937 y marzo de 1938.

No sera hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el gran incremento de demanda

de productos de todo tipo que ello gener que los Estados Unidos comenzaran a remontar

la crisis.

No existe consenso al respecto, pero el New Deal, unido al nacionalismo econmico

imperante en la escena internacional, fue una de las causas determinantes que provocaron

la persistencia de la Depresin a lo largo de toda la dcada de los 30. Las consecuencias de

la gran crisis econmica no quedaron circunscritas a los EE.UU. La dependencia financiera

de una [Europa] que an no haba curado del todo las heridas causadas por la Guerra, y el

efecto que la quiebra del sistema financiero internacional motiv en el conjunto de las

economas occidentales llev a los pases europeos a una situacin similar.

Caso Alemn

Sin embargo, ninguno de ellos sufri nada comparable a lo que sucedi en la Alemania de

entreguerras. All, una serie de factores condujeron a un crecimiento desbocado de la

inflacin, que dio al traste con los esfuerzos de los polticos de la Repblica de Weimar por

sacar adelante al pas tras la derrota sufrida en la Guerra. Es conocida la ancdota de las

amas de casa de Berln, que iban a comprar el pan cada maana provistas de su carrito

repleto de billetes de cientos de miles de marcos.

Cuando, tras una reforma monetaria, la economa alemana pareci empezar a recuperarse,

la situacin volvi a empeorar drsticamente por la evolucin de la coyuntura internacional

en 1929. La retirada de los inversores internacionales condujo al pnico financiero y a la

adopcin de medidas draconianas por parte del canciller Brning. El efecto de las mismas,

en particular la reduccin por decreto de todos los salarios, fue el opuesto al deseado,

provocando niveles histricos de desempleo y un descontento generalizado con la accin

del Gobierno. Una vez ms, la reduccin de los salarios destruye el consumo, y esto acaba

con las empresas que, dejando de pagar a sus empleados completan el crculo vicioso de la

depresin.

Fue esta desastrosa situacin la que favorecera el ascenso de los polticos y las ideologas

extremistas, crendose as el caldo de cultivo necesario para que Adolf Hitler obtuviera

mayora relativa en las elecciones de 1932 y presidiera desde enero de 1933 un gobierno de

coalicin derechista para ir acaparando posteriormente todos los resortes de poder y

aplicando una poltica de terror interior y expansionismo exterior que llevara a Alemania a

su Segunda Guerra Mundial, segunda derrota militar en menos de tres dcadas.

Perodo de la Segunda Guerra Mundial

En los albores del ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra, doce aos despus

del fatdico 24 de octubre de 1929, el gasto federal equivala al 10% del PIB de los Estados

Unidos. De una fuerza laboral de 56 millones de trabajadores, el gobierno federal empleaba

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 34

a cerca de 1,3 millones, el 2'2% en trabajos civiles y militares regulares y a otros 3,3 millones

(5'9%) en programas de emergencia de alivio laboral. Otros 10 millones, que representaban

el 17% de la poblacin activa, estaban en el paro. En dos legislaturas e incontables

intervenciones, Roosevelt haba incumplido todas sus promesas electorales y demostrado

ser tan incapaz como Hoover para poner fin a la crisis. La deuda nacional haba crecido a

casi 40 mil millones de dlares.

Las medidas restrictivas que la administracin Roosevelt realiz sobre el comercio, la

propiedad y la libre empresa provocaron que el capital necesario para reactivar la economa

fuera gravado con impuestos y forzado a pasar a la economa sumergida. Cuando los

Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Roosevelt intent cambiar

su agenda anti-negocios, con el resultado de que gran parte de esos capitales se canalizaron

a travs de la industria blica en lugar de destinarse a la produccin de bienes de consumo.

Desde 1940 la 2 guerra mundial ya produca una gran demanda de los productos

americanos. En un principio, Estados Unidos solo iba a intervenir en la guerra como

proveedor de productos de guerra a los pases aliados (especialmente Gran Bretaa y

Francia). Esto hizo que el paro se redujera porque se revitaliz la industria. Dado que

Estados Unidos no haba sido atacado no poda intervenir de manera activa en la guerra,

pero con el ataque Japons a la base de Pearl Harbor entra de lleno en todos los frentes.

En tiempos de guerra, al presidente Roosvelt se le conceden poderes extraordinarios. Esto

le dio poder para organizar un nuevo aparato administrativo y movilizar a la comunidad

cientfica para la guerra. Se fue construyendo lo que va a ser la economa de la post-guerra.

El congreso, por su parte, cancela muchos aspectos del New Deal.

Materiales y mano de obra

En 1945, ya haban sido movilizados ms de 12.000.000 de hombres y mujeres. Ello

implicaba transportarlos, alimentarlos y equiparlos con el consiguiente gasto pblico que

ello supone.

La actividad industrial se incrementa ms de un 30% hasta que los niveles de paro llegaron a

niveles insignificantes. Entran en el mercado laboral las mujeres, los jvenes e incluso

personas mayores, para paliar la ausencia en el mercado laboral de los hombres en edad

militar.

La economa permaneci activa a pesar de la vuelta de los veteranos de la guerra que se

reincorporaron al mercado laboral.

Postguerra

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los pases occidentales trataron de enmendar los

errores econmicos de los aos 30, sentando las bases de un nuevo Sistema Monetario

internacional, y abriendo progresivamente, de nuevo, sus economas al comercio. Desde

entonces, una de las principales motivaciones de los responsables de poltica econmica de

los Gobiernos, as como de las organizaciones econmicas internacionales como el FMI, la

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 35

OCDE, el GATT y la OMC, ha sido la de tratar de evitar que se repitan tragedias como las

que se produjeron en la Gran Depresin.

Estados Unidos, por su parte, habiendo aprendido la leccin, pone en marcha el Plan

Marshall para revitalizar la economa europea y crear con ello un buen mercado en el que

colocar sus excesos de produccin.

La leccin Keynesiana

Como apunt Keynes, la idea de que el gasto gubernamental y el dficit presupuestario

podan mejorar la marcha de la economa se impuso en las mentes polticas de todo el

mundo. Es el comienzo de las polticas fiscales.

Bibliografa recomendada

Hayek, Friedrich A. Von. ''Contra Keynes y Cambridge''. Unin, Madrid, 1996. ISBN 84-7209-

308-5.

Keynes, John M. (Lord Tilton) ''La Teora General del Empleo, el Inters y el Dinero''. Aosta,

Madrid, 1998. ISBN 84-88203-05-5.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 36

Apndice: The US Economy during the Great Depression

Sources: Bureau of Economic Analysis, National Economic Accounts. United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.

UNO. US Gross Domestic Product (current dollars)

The Great Crash, 1929-1933

in 1929: $ 103.6 billion

in 1930: $ 91.2

in 1931: $ 76.5

in 1932: $ 58.7

in 1933: $ 56.4

New Deal Recovery and Recession, 1934-39

in 1934: $ 66.0 billion

in 1935: $ 73.3

in 1936: $ 83.8

in 1937: $ 91.9

in 1938: $ 86.1

in 1939: $ 92.2

Mobilization for WWII, 1940-1945

in 1940: $ 101.4 billion

in 1941: $ 126.7

in 1942: $ 161.9

in 1943: $ 198.6

in 1944: $ 219.8

in 1945: $ 223.1

The overall size of the American economy, measured by gross domestic product,

sharply declined following the crash on Wall Streetfrom $103.6 billion in 1929 to $66

billion in 1934. The economic recovery of 1933-1937, among the most dramatic in US

history, saw double-digit annual gains, although a tax increase and cutback in

government spending in 1937 threw the economy back into recession. Complete

recovery from the economic misery of the Great Depression only arrived after 1940,

when mobilization for World War II caused a huge increase in industrial production;

between 1940 and 1945, GDP more than doubled in current dollars.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 37

DOS. Growth of Government during the Great Depression

Government Expenditures and Investments (in current dollars)

Hoover Administration, 1929-1932

in 1929: $ 9.4 billion

in 1930: $ 10.0

in 1931: $ 9.9

in 1932: $ 8.7

Average government spending as percentage of GDP, 1929-32: 12.0%

Roosevelt's New Deal

in 1933: $ 8.7 billion

in 1934: $ 10.5

in 1935: $ 10.9

in 1936: $ 13.1

in 1937: $ 12.8

in 1938: $ 13.8

in 1939: $ 14.8

Average government spending as percentage of GDP, 1933-39: 15.4%

Mobilization for WWII

in 1940: $ 15.0 billion

in 1941: $ 26.5

in 1942: $ 62.7

in 1943: $ 94.8

in 1944: $ 105.3

in 1945: $ 93.0

Average government spending as percentage of GDP, 1940-45: 35.3%

Franklin Roosevelt's New Deal greatly increased the size and scope of government

during the 1930s, and then World War II increased government spending even more

dramatically in the early 1940s, skyrocketing to consume nearly half the US economy

during World War II.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 38

TRES. Unemployment during the Great Depression

Average rate of unemployment

in 1929: 3.2%

in 1930: 8.9%

in 1931: 16.3%

in 1932: 24.1%

in 1933: 24.9%

in 1934: 21.7%

in 1935: 20.1%

in 1936: 16.9%

in 1937: 14.3%

in 1938: 19.0%

in 1939: 17.2%

Full and healthy employment in 1929 at 3.2% abruptly shifted with the crash on Wall

Street and ensuing global depression. Rising unemployment reached double-digits in

late 1930, and the situation continued to deteriorate through the bleak winter of 1932-

33, when well over a quarter of all workers were unable to find jobs. The New Deal

helped to reduce unemployment from 1933 through 1937, when another economic

recession briefly caused resurgence in joblessness. Full employment did not return until

the war years of the early 1940s.

To put Great Depression unemployment in context, consider that the highest annual

unemployment rate ever recorded after 1940 was 9.7% in 1982. The average rate

between 1998-2008 (including the 2002 recession) was 5%, and as of December 2008

(during a time of serious economic turmoil) unemployment stood at 7.2% nationally.

CUATRO. The Great Crash on Wall Street

Dow Jones Industrial Average

Peak in September 1929: 381.17

Through in July 1932: 41.22

The Great Crash of October 1929 was only the beginning of four years of steady decline

in stock values on Wall Street. The Dow Jones Industrial Average, one measure of the

health of the stock market as a whole, lost nearly 90% of its value between 1929 and

1932. Amazingly, the Dow would not reach a value higher than its 1929 peak until 23

November 1954, a full quarter-century after the Great Crash.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 39

Las causas de la Gran Depresin de los aos 30 y lecciones para hoy

James Devine1

En vista del creciente estancamiento colapso, en algunos lugares de la economa mundial,

resulta importante considerar la ltima ocasin en la que el planeta sufri condiciones

semejantes, esto es, en la dcada de los aos 30. A partir del conocimiento histrico de

dicho proceso es posible extraer lecciones para la actualidad.

El pasado

El colapso posterior a 1929 tanto en el prspero Estados Unidos como en el crecimiento

inestable de Alemania, anunci la Gran Depresin a escala mundial de los aos 30, que llev

a la bancarrota a los productores de materias primas, provoc el estallido de guerras

comerciales y la desintegracin del sistema financiero. Esta serie de acontecimientos

sacudi la confianza popular en la capacidad del capitalismo para garantizar el suministro de

bienes, y por ello los historiadores de la economa han destinado mucho tiempo a su

comprensin. Destacan las investigaciones tanto sobre el colapso de la economa

norteamericana (Romer, 1993) como en la inestabilidad de la economa mundial (Temin,

1989).

El punto de vista neoclsico dominante acerca de las causas del colapso de 1929-1933 hace

hincapi en la importancia de los accidentes shocks externos porque se asume que el

sistema era esencialmente estable. Aunque algunos autores como Peter Temin (1976) y

Christina Romer (1990) destacan la enorme y an inexplicada cada del consumo o la crisis

de la Bolsa durante 1929 como "shocks", se pone mayor atencin en los errores de las

polticas. Milton Friedman y Anna Schwartz (1965) por ejemplo, culpan a la Reserva Federal

por la restriccin de liquidez en EE.UU. Otros (incluyendo a Romer) destacan los esfuerzos

del gobierno federal para equilibrar el presupuesto fomentando el recorte en la demanda

agregada durante una recesin. Incluso los "keynesianos internacionales", que resaltan el

hecho de la inestabilidad estructural de la economa mundial a fines de los aos 20, sealan

la mala conduccin poltica; mientras Charles Kindleberg (1986) sostiene que Estados

Unidos debi actuar de acuerdo con su responsabilidad como lder del capitalismo mundial

estabilizando el sistema, Temin (1989) se centra en acusar a las tendencias deflacionistas

inherentes a las polticas dominantes durante esos aos (incluyendo al patrn oro).

Los economistas de izquierda incluidos los marxistas puesto que consideran bsicamente

inestables tanto a la economa de Estados Unidos como a la mundial hacia fines de la

dcada de los 20, prestaron poca atencin a los shocks externos y a las malas polticas.

Hubo, por supuesto, debates en la izquierda centrados en las tres principales teoras sobre

1 El autor de este artculo, escrito en enero de 1999, es Profesor de Economa en la Marymount Loyola University, LA., USA. Fue traducido por Paula Muriel Belmes.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 40

la crisis econmica. Dado que existe poca evidencia en su favor, ha sido difcil que estos

autores hiciesen hincapi en la cada de la tasa de ganancia o de la ganancia extrada a

causa del pleno empleo. Paul Baran y Paul Sweezy (1966) ven la depresin y la cada de

consumo inducida como el estado normal del capitalismo monopolista. Slo a causa de la

Primera Guerra Mundial y, consecuentemente, la onda expansiva que la sigui durante los

aos 20 gracias a la demanda agregada en Estados Unidos en automviles,

electrodomsticos, telecomunicacin, etc, se habra retrasado el estancamiento. Por otra

parte, la escuela regulacionista francesa (cf. Michel Aglietta, 1979) ve una brecha estructural

entre la importancia creciente de la produccin masiva y los lmites del consumo masivo. La

depresin era inevitable dada la ausencia de un "mecanismo de regulacin monopolista",

conocido como "fordismo". Un gran problema de las teoras sobre el consumo es que

chocan con el acento puesto por Marx en el expansionismo caracterstico del capitalismo,

que lleva a los capitalistas a acumular riqueza a cualquier precio.

En mi investigacin (1983, 1984) desarroll otra solucin: estoy de acuerdo con la visin de

Marx sobre la acumulacin capitalista, de que la competencia y el antagonismo entre clases

conducen al sistema a expandirse ms all de sus posibilidades, a acumular en demasa

ayudado e instigado por el sistema crediticio. En ciertas circunstancias, como por ejemplo,

"el exceso de trabajo" que prevaleci hacia fines de 1920, esta sobreacumulacin pudo

revelarse como "exceso de inversin con relacin al consumo". Pero debe sealarse que

existen otras formas de sobreacumulacin con diferentes contextos institucionales. Por

ejemplo, la penuria de trabajo que prevaleci hacia fines de 1960 en Estados Unidos: la

sobreacumulacin pudo implicar quitas salariales sobre las ganancias y subidas

inflacionarias. Aqu consideramos slo los aos 20.

La sobreacumulacin con relacin al consumo opera del siguiente modo: el aumento de la

productividad del trabajo combinado con el estancamiento salarial produce una baja en el

consumo de los trabajadores y, al mismo tiempo, un aumento en los beneficios (en tanto la

demanda agregada siga siendo suficiente) como se vio en los sectores corporativos a fines

de los aos 20. La demanda agregada sigue siendo suficiente mientras que los elevados

beneficios sigan estimulando la inversin (crecimiento orientado hacia el beneficio). Los

altos beneficios son difciles de sostener por los bajos ingresos de los trabajadores, aunque

tanto la inversin como los gastos suntuarios de los capitalistas (las otras fuentes internas

de demanda) resultan an ms inestables que el consumo de los trabajadores. En estas

condiciones, el gasto de los trabajadores va ms all de los lmites impuestos por sus

salarios porque se apoya en el crdito. Sumado a esto, las inversiones en capital fijo crean

nuevas capacidades que implican la necesidad a futuros del crecimiento de las inversiones,

del consumo suntuario de los capitalistas y del consumo de los trabajadores basado en el

crdito. Dado que todos estos componentes del gasto agregado son inestables, la economa

norteamericana se torn cada vez ms frgil (tendente al colapso) a medida que avanzaban

los aos 20. Esto signific que la prosperidad creada a lo largo de la dcada fue ms

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 41

vulnerable a sacudidas como ocurri con el colapso de la Bolsa en 1929, hecho que puede

ser explicado por la poltica econmica de fines de esa dcada.

Posterior al colapso financiero, la capacidad ociosa, la deuda excesiva y los pronsticos

pesimistas (basados en una economa deprimida) bloquearon la acumulacin de capital

necesaria. Entonces, la competencia entre capitalistas llev a la cada salarial que, a su vez,

produjo la cada del consumo y, como consecuencia, la recesin. Esta "trampa de la cada

del consumo" prolong el estancamiento porque favoreci la persistencia de los factores

que frenaban la acumulacin. Sumado a esto, la cada de los precios acrecent el valor real

de las deudas produciendo una ola de quiebras y, en definitiva, la depresin posterior (cf.

Fisher, 1933).

La economa norteamericana, por supuesto, no constituye la economa mundial. En mi

artculo de 1994, argument que la aparentemente excesiva atencin prestada a la

economa de los Estados Unidos en los aos 20, se justifica por el estancamiento relativo de

la mayora del mundo industrializado y de casi todos los productores de materias primas

(incluyendo a EE.UU.) despus de la Primera Guerra Mundial. Gran parte de la prosperidad

que se vio en pases como Alemania durante la dcada de 1920 era dependiente del

crecimiento de la economa norteamericana. El lento ritmo de crecimiento de la economa

mundial hizo difcil a EE.UU. mantener el aumento de las tasas de ganancia (los beneficios)

con un crecimiento de las exportaciones netas. En definitiva, signific que la crisis financiera

fuera de Norteamrica pudo infectar la prosperidad de ese pas y as fue que, cuando

Estados Unidos colaps, lo mismo ocurri en el mercado mundial.

El estancamiento mundial en s mismo puede ser explicado por la etapa del capitalismo

predominante en el perodo entre las dos guerras mundiales, que involucr una

competencia intensa entre los estados-naciones. La rivalidad inter-imperialista incentivada

por la Primera Guerra Mundial tambin estimul el fuerte proteccionismo de los aos 20

que devino en guerras comerciales durante los aos 30, en parte como resultado de la

decisin de Estado Unidos de incrementar el proteccionismo en 1930 con el arancel Hawley-

Smoot.

Por lo tanto, observo a los descomunales fallos polticos del perodo de entre guerras no

slo como resultado de la ignorancia en materia econmica sino ms bien como el resultado

de la poltica econmica mundial. Dado que EE.UU. no haba alcanzado an el status de

superpotencia y que durante los aos 20 todava era muy grande el sector productor

primario del pas, no pudo asumir la responsabilidad (que Kindleberger le asigna) de

estabilizar al mundo hasta despus de la Segunda Guerra Mundial. La poltica deflacionista

consensuada que Temin describe se puede explicar como parte de la ofensiva capitalista de

la primera posguerra que se propuso reducir las ganancias de los trabajadores, frenar la

incontrolable inflacin y restaurar los beneficios que haban estado bastante tiempo en

baja. Teniendo presente la influencia de este movimiento no resulta sorprendente que la

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 42

elite poltica no se interesara en dar solucin al colapso de 1929-1933 hasta que fue

demasiado tarde, tal como lo explican Epstein y Ferguson (1984).

El futuro. La crisis asitica de finales de los noventa.

Hasta qu punto podemos utilizar este episodio histrico para entender la situacin en

1999.? Aunque en pases como Indonesia reflejan una depresin profunda y otros como

Brasil estn daados gravemente, no debemos asumir que la historia se repite de manera

exacta. Sin embargo, puesto que existen suficientes similitudes, una profunda depresin a

escala mundial que incluye a EE.UU., parece plausible.

En cuanto a la economa internacional, las diferencias entre 1920 y 1990 parecen a primera

vista enormes. A diferencia de la competencia agresiva entre las naciones capitalistas

lderes del perodo de la primera posguerra, Estados Unidos ha sido la potencia hegemnica

durante ms de 50 aos. La Unin Europea forma parte de una OTAN dominada por

Norteamrica, mientras que Japn est fuertemente maniatado por una red de convenios

internacionales. Adems, el desarme arancelario ha seguido una tendencia descendente

desde el fin de la 2 guerra mundial. Pero la competencia internacional est sufriendo en la

actualidad un impacto tan diferente como igualmente desastroso.

En lugar de la competencia proteccionista, vemos lo que podra denominarse una

austeridad competitiva y la promocin del comercio. Concluida la Segunda Guerra Mundial,

Estados Unidos comenz el proceso de unificacin mundial bajo el Acuerdo General sobre

Comercio y Aranceles (GATT), actualmente reconvertido en Organizacin Mundial del

Comercio. El viejo sistema de industrializacin a travs de la sustitucin de importaciones

que prevaleci en gran parte de Amrica latina, en Filipinas y en otras partes, en gran

medida ha venido siendo minado o destruido por el GATT, especialmente porque fue

impuesto bajo presin de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Internacional. Mucho ms importante que el comercio ha sido la movilidad del capital en el

mbito internacional en busca de bajos salarios, una fuerza trabajadora obediente,

exenciones impositivas y un tratamiento permisivo para con la contaminacin ambiental.

Las naciones del mundo, en particular el estrato que est por encima de los pases africanos

ms pobres y los pases subdesarrollados de Europa, se han visto involucrados en una

creciente competencia para atraer las inversiones tratando de bajar sus estndares. Cada

vez ms, una mayor proporcin de la clase obrera mundial se encuentran inmersa en la

competencia internacional orientad a favorecer al capital con un tipo de trabajo abundante

a escala mundial.

El nuevo consenso deflacionista se basa ms que en la debilidad global del capitalismo en la

fortaleza de Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. El poder de esa trada se intensific

con las crisis de las deudas en los aos 80 y con el colapso de la Unin Sovitica (su principal

competidor) en los aos 90. Preocupndose sobre todo por promover la competitividad de

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 43

los bancos y los negocios y la ideologa neoliberal, ninguna de las elites polticas de estas

instituciones fue consciente del potencial deflacionista de la generalizacin de la austeridad

competitiva y de la promocin de las exportaciones. Es imposible que todos los pases

reduzcan la demanda y tengan una balanza comercial con supervit, sin que provoquen una

depresin mundial.

El resultado se hizo evidente en 1997, cuando el "milagro econmico" del Sudeste Asitico

colaps financiera y econmicamente. Las devaluaciones competitivas que evocaban a las

de comienzos de los aos 30 no ayudaron a la recuperacin de esas economas, en tanto

que se incrementaron los costes con respecto a sus monedas de la deuda externa, de los

servicios de la deuda y del precio de importaciones cruciales. Esta crisis financiera se

difundi hacia Rusia en 1998 y hacia Brasil en 1999. Al mismo tiempo, Japn se encontraba

en recesin y la Unin Europea estancada. Cabe esperar que esta ltima se mantenga

estable puesto que el Banco Central Europeo demostr la solidez del nuevo Euro

manteniendo altos los intereses.

En este contexto, los Estados Unidos son uno de los pocos focos de luz en la oscuridad de la

economa mundial, ayudando a prevenir los colapsos mediante un dficit comercial rcord

(vase Evelyn Iritani, 1998). Aunque ha venido reduciendo los salarios reales o restringiendo

y/o eliminando los programas gubernamentales y aunque es parte de la austeridad

competitiva mundial, Norteamrica no toma an parte en los esfuerzos internacionales

tendentes a la reduccin de las importaciones y la expansin de las exportaciones. Pero no

est claro hasta cundo los Estados Unidos podrn seguir acumulando deuda externa,

especialmente cuando la creacin del Euro amenaza su facultad de imprimir dlares para

cancelar las deudas externas.

En mi artculo de 1994 pona en duda la posibilidad de la repeticin de un proceso de

aumento de los beneficios como el ocurrido en los aos 20 y la posibilidad de un colapso

catastrfico. Sin embargo, desde que escrib ese artculo los beneficios, las inversiones y, la

productividad laboral han aumentado vertiginosamente. Por lo tanto, he cambiado de

opinin. El poder y la capacidad del capitalismo norteamericano para aumentar los

beneficios estn yendo muy lejos, igual que en los aos 20. E igual que en aquel perodo, la

brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado durante ms de una dcada, los beneficios

han aumentado abruptamente y el mercado burstil pasa por una etapa de prosperidad.

Igual que en los aos 20 la atmsfera se encuentra teida por la arrogante y pretenciosa

retrica econmica del laissez-faire y de la "Nueva Era", llamada tambin "La Nueva

Economa". Estados Unidos se ha beneficiado con los bajos precios desde mediados de los

aos 80 en el precio del petrleo y otras importaciones. Pero, de la misma manera que en

los aos 20, la cada de los precios es un sntoma del estancamiento global que est

golpeando a los productores de materias primas de ese pas. Y como en los aos 20, las

inversiones norteamericanas parecen estar pasndose de la raya (vase Charles Clough,

1998).

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 44

Vemos, igual que en los aos 20, que el componente consumo de la demanda agregada

incluida la construccin de viviendas se ha mantenido (incluso incrementado). Pero se basa

crecientemente en la acumulacin de deuda, en la reduccin de los ahorros y en la fe de

que los valores burstiles siempre subirn. A medida que esta situacin se torne inviable,

este tipo de demanda ser cuestionada. No est claro por cunto tiempo los consumidores

norteamericanos podrn acumular deuda y cunto podr retrasarse el inicio de la cada de

la Bolsa. Por lo tanto, es posible que la prosperidad se termine en Estados Unidos. Esto

favorecer la cada del resto del mundo en una profunda recesin, de manera tal que se

alcance la peor pesadilla econmica. Pero qu poltica econmica podra prevenir este

futuro?.

El gobierno federal norteamericano, alejado del keynesianismo, no se interesa en la

estabilizacin de la economa. El nfasis est puesto en el equilibrio del presupuesto lo que

le impedir salvar a la economa cuando comience el ciclo descendente. (El entusiasmo

actual del presidente Clinton en gastar los excedentes presupuestarios se evaporar con

esos mismos excedentes). De hecho, dado el estado de nimo imperante especialmente en

los gobiernos estatales, la recesin podra favorecer un aumento de los impuestos o

recortes en programas que profundizaran esa recesin. Debido a las reformas en el sistema

de bienestar social y los cambios en el sistema tributario, los gobiernos no pueden

incrementar sus gastos automticamente, como solan hacer cuando la recesin golpeaba, y

por lo tanto la intervencin para moderar los efectos recesivos es ms dbil de lo que era

dcadas atrs.

En definitiva todo depende de la Reserva Federal. En 1998, Alan Greenspan redujo los tipos

de inters como medida preventiva del desastre financiero y la recesin. Los principales

bancos europeos tambin bajaron los intereses alarmados por la situacin. Como resultado

de esto, el mercado financiero se mantuvo ms o menos bien. En teora, la disponibilidad de

liquidez podra prevenir la recesin: los bajos tipos de inters favorecen el gasto

especialmente en viviendas. Hasta el momento los bancos han tenido xito en la contencin

de la marea, como algunos observadores que se muestran menos temerosos frente al

futuro. El problema es que, si la Reserva Federal tiene xito no slo en el incremento de la

inversin en bienes inmuebles sino tambin en la inversin en equipamiento e

infraestructura, esto creara una capacidad que necesitara de una expansin de la demanda

que podra volverse rpidamente insostenible. En el mismo sentido, cuando las deudas de

los consumidores se incrementen se volver cada vez ms difcil vender la creciente

construccin de viviendas. Se puede afirmar que cualquiera que sea el xito de la Reserva

Federal, ste no podr ser a expensas de la acumulacin de deuda por parte de individuos y

corporaciones. Dado que tanto la capacidad industrial como la deuda pueden representar

barreras para el crecimiento en el futuro, cuanto ms se prolongue la capacidad de la

Reserva Federal para retrasar la recesin, se acumularn ms desequilibrios que pondr en

peligro la expansin y posteriormente, se bloquear la recuperacin.

-

PARTE III. MACROECONOMA

Pgina | 45

Dicho de otra manera, para evitar la recesin, los tipos de inters debern reducirse

constantemente hasta que se devale el dlar y haga que los rentistas protesten. A la larga

se alcanzarn los lmites y el ciudadano norteamericano se tambalear. Posteriormente, los

principales bancos rescatarn a los especuladores financieros, alentndolos para que

nuevamente pequen, causando shocks y sacudidas financieras que interrumpirn el frgil

proceso de crecimiento. Dada la lenta recuperacin del Sudeste Asitico (incluido Japn),

Rusia y algunos otros pases y, estando prevista una desaceleracin de la economa en

Europa Occidental, no parece plausible que el resto del mundo pueda recuperarse antes de

que el crecimiento en los Estados Unidos se colapse. Por lo tanto, podra confirmarse la

prediccin de una depresin.

Bibliografa

Aglietta, Michel; A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, London, UK: New Left, 1979.

Baran, Paul and Paul Sweezy; Monopoly Capital, Nueva York, Monthly Review Press, 1966.

Clough, Charles; "Too Much of a Good Thing", New York Times, November 17, 1998.

Devine, James; "Over-Investment, Underconsumption, and the Origins of the Great Depression",

Review of Radical Political Economics, 15(2), Summer; pgs. 1-27, 1983.

_______; "The Causes of the 1929-33 Great Collapse: A Marxian Interpretation", Research in Political

Economy (Paul Zarembka, ed.) vol. 14, pgs. 119-94, 1994.

Epstein, Gerald, and Thomas Ferguson; "Monetary Policy, Loan Liquidation, and Industrial Conflict:

The Federal Reserve and the Open Market Operations of 1932", Journal of Economic History,

44(2), december, pgs. 957-83, 1984.

Fisher, Irving; "The Debt-Deflation Theory of Great Depressions", Econometrica 1, pgs. 337-57,

1933.

Friedman, Milton, and Anna Jacobson Schwartz; The Great Contraction, 1929-33, Princeton, NJ,

Princeton U.P, 1965.

Kindleberger, Charles P.; The World in Depression, 1929-1939 rev. & exp. ed. Berkeley, University of

California Press, 1986.

Iritani, Evelyn; "U.S. Is Globe's Last Hope to Halt Recession", L.A. Times, august 2, 1998.

The Journal of Economic Perspectives; Special Issue on the Great Depression, Spring 1993.