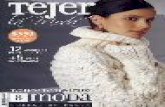

Moda Argentina

-

Upload

solcitorama -

Category

Documents

-

view

2.361 -

download

1

description

Transcript of Moda Argentina

En busca de la identidad

A lo largo de la historia, lo que caracterizó a la moda argentina fue haber tenido la mirada siempre puesta en la vestimenta española, francesa e inglesa. Los hombres y las

mujeres se iban adaptando a los usos foráneos y a los cambios, siempre relacionados con coyunturas que nos eran ajenas. Sin embargo, desde la crisis de 2001 la moda

nacional está renaciendo con un criterio propio basado en el profesionalismo y en el diseño de autor de las nuevas generaciones de creativos.

Por Sol Peralta

Hay una base que sustenta las modas de las sociedades más diversas, las europeas, orientales o

latinas; las totalitarias o las democráticas; antiguas o actuales: el modo de vestir está relacionado en

forma directa con la realidad política, cultural y económica. Dentro de este marco, es interesante la

historia de la moda argentina porque muestra el doble juego de marcar los movimientos políticos,

económicos y culturales del país pero usando creaciones y estilos foráneos. Durante más de dos siglos,

los argentinos adoptamos sin cuestionamientos la moda europea y recién a partir de 2001 se comenzó

a desarrollar el diseño argentino de autor.

Por otra parte, cuando se habla de moda argentina en realidad se hace referencia a porteña. Rosa

Iglesias, directora del Museo Nacional de la Historia del Traje, considera que “históricamente hay un

fenómeno rioplatense muy marcado, Buenos Aires y Montevideo son cosmopolitas por ser puertos de

mar. Mientras que en la Patagonia la población fue muy tardía, no hay una fundación española en ese

territorio y el resto del país se ve pegado al Alto Perú, con vestimentas más ricas, cargadas. Lo que

ocurre en los centros de producción nativa no es lo que se define bajo el concepto de moda.” La moda

tiene que ver con las costumbres y con un acto voluntario de búsqueda de un estilo. El término se

acuñó en 1640 a partir de que Francia quiere impulsar sus sederías de Lyon y comienza a enviarle a

las cortes europeas unas estatuillas con diseños franceses hechos en seda. Cuando alguien decidió

encargar esa prenda se produjo una moda, el hecho voluntario de tomar una manera de vestir. Otra de

sus características es que es fenómeno urbano.

La Argentina pese a que tiene grandes diseñadores ha sido un país receptor de moda. Una de las pocas

excepciones a lo largo de la historia fue la instalación del peinetón, un fenómeno propio del Río de la

Plata (ver columna Estríctamente argentino). Muchos de los emblemas de lo argentino son elementos

que no pertenecen a la moda, como el poncho. La socióloga Susana Saulquin es autora de “Historia de

la moda argentina” (editorial Emecé), uno de los análisis más completos y fundados sobre el tema. En

sus páginas desarrolla una teoría sobre las causas de esta falta de identidad entre las que se

encuentran la lejanía de los centros productores de moda que le resta punibilidad al copiado, los

vaivenes económicos y los gobiernos totalitarios, la llegada de un número tan grande de inmigrantes y

la actitud de comodidad e inseguridad de los habitantes.

Las mayores influencias que llegaron a este rincón del mundo en los siglos XVIII y XIX provenían de

Francia, Inglaterra y de una España “invadida” primero por la moda llevada por los Borbones y luego

por el estilo imperio de Napoleón. Un ejemplo de esta mixtura de lo español sobre lo francés es que

mientras que las estadounidenses adoptaron la capota de la moda imperio, acá se usaron la mantilla y

la peineta, dos incorporaciones españolas.

En la época del virreinato se dio una particularidad que no volvería a repetirse. Por su carácter

mercantil, la mayoría de los habitantes dedicados al comercio tenían un poder adquisitivo

relativamente similar entonces no había grandes diferencias en la vestimenta de los pobladores, por

eso no se la asociaba con diferencias de clase. Poco a poco algunas familias de terratenientes

dedicados a la crianza de vacunos comenzaron a incrementar su fortuna pero esto se evidenció antes

que por la vestimenta por sus palacetes. La mayoría de las mujeres confeccionaba sus propias prendas

-en base a figurines- que por lo general consistían en una camisa de lino con encajes y encima un

rígido jubón y faldas largas sobre la invariable enagua. No había mujer que saliera a la calle sin su

abanico.

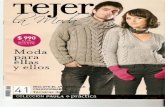

Con el reinado de Victoria I de Inglaterra (1837-1901) toda América del Sur se hace anglófila, con

influencia en la moda masculina primero y luego en la femenina. Para los hombres significó la

incorporación del traje, vestimenta que se utiliza hasta nuestros días aunque poco a poco va

perdiendo prevalencia incluso en ámbitos formales. “La influencia victoriana, además de las prendas,

aparece en la postura, la actitud recatada y las costumbres. La idea de que no sólo hay que ser, sino

parecer, toma una importancia fuerte. En Buenos Aires la mujer ‘imperio’ había estado más

incorporada a la vida cotidiana que la nueva mujer victoriana”, cuenta Iglesias. Ninguna obligación de

etiqueta de esta época puede compararse con las del siglo XIX. De acuerdo a la manera de vestir

victoriana había trajes de mañana, de tarde, de entrecasa, de coctail y dentro de los de noche existían

diferenciaciones de acuerdo a que fuera para ir a un baile (con cola y escote) o al teatro o una comida

(más cerrado y sin cola). Este rigor se sostuvo hasta que lo rompe Coco Chanel.

Cientos y cientos

Esta sociedad que no lograba encontrar sus formas propias y su identidad al vestir sufrió un

terremoto con la llegada de los inmigrantes. La población argentina pasó de 1.836.590 habitantes

censados en 1869 a 7.885.237 en 1914, es decir que se multiplicó por cuatro en 45 años. Como

consecuencia se prolongó la ausencia de una representación del estilo local, pero no se importó moda.

“Si seguimos con la lógica de que la moda la imponen las clases altas, es indudable que los inmigrantes

no trajeron moda europea sino prendas de sus industrias tradicionales pero que no estaban de moda”,

describe Paula López, una diseñadora que trabajó durante ocho años en la materia Sociología (cátedra

Saulquin) de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil.

Además, la mayoría de los inmigrantes provenían de zonas rurales, eran labradores o marineros.

Como regla, en cuanto pueden cambian esas prendas por lo que se ofrecía acá, con alguna nota de su

país que no querían abandonar como el abanico. En medio del crisol que forma esta nueva Argentina

se puede ver a mujeres italianas que incorporan de las inmigrantes españolas el uso del abanico. “De

los inmigrantes llegan hasta nuestros días las alpargatas y la boina, traídos por los vascos franceses”,

comenta Valeria Tuozzo, socióloga de la misma cátedra.

El diseñador Pablo Ramírez, quien escogió el ex Hotel de los Inmigrantes para presentar su colección

Pueblo en 2003, considera que los inmigrantes tuvieron que adaptarse a un nuevo lugar, con

costumbres distintas, en medio de una situación crítica. “Pero en su vestir trajeron una especie de

melancolía por la elegancia y por el lugar de donde venían y también la decisión de probar cosas

nuevas. Es un mix bastante raro. Cuando hice la colección inspirada en ellos pensé en el concepto del

pobre chic: la dignidad en el vestir sostenida como sea. Son gestos de coquetería, como tener la ropa

limpia y bien planchada, en un escenario de austeridad. Las mujeres zurciendo las medias dan cuenta

de que no querían demostrar nada hacia fuera sino que este cuidado tenía que ver con lo que ellos

mismos veían. La dignidad surge de ahí y no de mostrar brillos”, subraya.

Moda y guerras

Si la moda realmente es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, se ve claramente cómo los cambios

que vivieron las mujeres pueden mostrarse en su modo de vestir década por década en el siglo XX. Y

aunque el gran protagonista del arreglo desde los comienzos de la historia había sido el hombre, en

este período mantuvo su vestimenta con pocas alteraciones lo que lo muestra en un segundo plano,

adaptándose.

Las mujeres europeas que vivieron la Primera Guerra Mundial tuvieron que salir a trabajar y además

sufrieron un adelgazamiento porque se racionaba la comida. Por ese motivo además de la escasez de

tela, la ropa fue cambiando y volviéndose más escueta y las casas de moda existentes en París

cerraron. En la Argentina no se vivió ninguna de estas dificultades, sin embargo, sí se adoptó la moda

que surgió en consecuencia de ellas, con Chanel a la cabeza de los diseñadores. Directamente se

recibían los figurines y se adoptaban las nuevas prendas. Puede parecer insólito este gran

acoplamiento, cuando la coyuntura argentina era tan diferente de la europea. Sin embargo no lo es.

“Como acá no había una industria desarrollada y se usaba lo que venía de Paris, si allá cambia el

vestido como consecuencia de la guerra, las mujeres argentinas no tienen otra opción que adoptar la

nueva moda”, dice López. A partir de entonces el vestido es suelto, de corte recto, la falda sube hasta la

rodilla y las crecientes clases medias argentinas se distinguen en la calle por la ropa de trabajo. Tras

esta guerra, se flexibilizó el luto. Entre 1930 y 1950 se produjo una multiplicación de tiendas de moda

en Buenos Aires.

En la 2°GM las mujeres salieron nuevamente a trabajar pero ya a puestos de oficina (llegando algunas

a convertirse en empresarias), no tanto porque faltaran hombres sino por decisión propia. Así nace un

concepto nuevo: el traje sastre con falda acompañado por el uso de hombreras para sumar tamaño y

las plataformas, para ganar altura y mirar al los hombres directo a los ojos. Después de que ganaron

su lugar en el mundo laboral, el péndulo volvió a balancearse y llegó el momento de Dior, con un

diseño ultra femenino dado por los strapless, la cintura marcada y para la noche las faldas con metros

y metros de tul. Su primera colección se presentó en 1947.

Iglesias considera que las dos Guerras Mundiales y la de Vietnam fueron momentos de ruptura en la

moda: “En el último caso, la Argentina formó parte de los movimientos juveniles que derivaron del

conflicto bélico. El estampado camuflado se empezó a producir en Buenos Aires como en cualquier

otro lugar del mundo, fue simultáneo y fue incorporado por los jóvenes sin diferenciación de estratos

sociales”.

Todos los gobiernos totalitarios, de derecha o de izquierda, imponen pautas de vestimenta. La última

dictadura argentina no fue la excepción y produjo un retroceso de la moda, así como de tantas otras

áreas, propulsado por una cantidad de reglamentaciones. Por ejemplo, las mujeres que trabajaban en

oficinas públicas tenían que usar pollera, así como los niños que asistían a colegios estatales debían

presentarse con camisa y corbata y las niñas con bincha y el cabello recogido. También se terminó

bruscamente con la moda del taco tipo flamenco o de la bota texana para los hombres, con riesgo de

caer preso si se desobedecía.

Influencias

Eva Perón fue una de las personalidades argentinas que marcó un estilo. Su estampa con el traje

entallado estilo Dior o Balenciaga y sobre todo el peinado de cabello recogido en un rodete tirante se

propagó y repitió. Cristian Dior dijo en un reportaje: “La única verdadera reina que vestí fue Eva

Perón”.

Si bien vistió muchas prendas de Paco Jaumandreu, quien tenía un estilo propio, desaprovechó la

oportunidad de promover a este diseñador y a otros argentinos en el resto del mundo porque se

manejó dentro de los cánones de la época y tomó toda la moda europea. Desde otro ángulo, “el estilo

de Evita no bajó mucho a la sociedad porque las clases altas, que son las consumidoras de moda, no la

querían”, dice Tuozzo.

En este momento Cristina Kirchner matiza su vestuario con piezas internacionales y algunas de

fabricación local, pero sin enfatizar en la moda argentina que ahora sí está surgiendo con fuerza.

Michell Obama en su rol de primera dama, por el contrario, le está dando un gran apoyo a la moda

estadounidense.

Hasta la aparición del cine la aristocracia es la que impone moda y en nuestra sociedad ese rol lo

cumplen las altas burguesías. A través de la revista El Hogar las mujeres de clase media miran cómo se

visten las chicas de la alta sociedad para bajar esa moda con confecciones encargadas a la modista del

barrio. Después, cuando el cine argentino empieza a crecer, es indiscutible la influencia que ejercen

actrices como Zully Moreno y la revista de la que copian modelos pasa a ser Radiolandia.

Después del New Deal, cuando Estados Unidos empieza a tener poderío económico, las casas francesas

llegan hasta allá con sus sucursales. Gracias al cine se empieza a exportar la moda norteamericana,

Gary Cooper puso de moda los zapatos bicolor y Clark Gable la campera sport. Y su cúspide se da con

la explosión juvenil de los años 60. En esa década llegan a las tiendas de la Argentina los primeros jean

Levi’s y Lee, que en los 50 podían verse solamente en las personas que viajaban y los traían de Estados

Unidos.

Fuera corset

El proceso general del vestir ha ido ganando en practicidad y comodidad. El corsé, que posibilitó el

ideal de belleza femenino con el talle avispa y también fue el símbolo de que el rol de la mujer era ser

un objeto decorativo ya que no le permitía realizar casi ninguna actividad, llegó hasta 1910. Poco a

poco, la ropa se fue adaptando a un estilo más funcional.

Además, en el último siglo el cuerpo se fue dejando cada vez más al descubierto. Muchos autores

coinciden en que la primera vez que ocurrió fue en los años 20, cuando la falda se levanta y permite

que se vean las piernas de la rodilla para abajo y se piensa que está relacionado con la búsqueda de las

mujeres de reconquistar a los hombres que volvían deprimidos de la guerra. La falda va a ir

cambiando de largo, hasta llegar en los 60 a su mínima expresión con la minifalda, que se convierte

una tendencia cíclica que llega hasta estos días. Irrumpe para reemplazar con un estilo sexy –de la

mano de la liberación sexual– a la pollera plato, que conlleva una idea más relacionada con el

romanticismo. Luego apareció el movimiento hippie con pocos adherentes en este país, aunque su

moda sí se extendió. Alguien podía lucir una prenda de estilo flower power una noche y al día

siguiente ponerse un traje para ir a rendir un examen o a trabajar.

El jogging fue una incorporación que nos acercó definitivamente al concepto de moda deportiva. En

los años 80 el país se plegó a la nueva moda, que era consecuencia de un estilo de vida más sano y

relacionado con la naturaleza. En los últimos años, el sport wear (por ejemplo, una campera de jean

sobre un vestido) pasó a ser lo más usado gracias a su funcionalidad y comodidad.

La creciente exposición del cuerpo de las últimas décadas es acompañada con otro proceso único para

la Argentina: el abandono de las convenciones de etiqueta en pos del avance de la ropa informal. Es

una consecuencia de la exaltación de la juventud como valor para la sociedad, que se acompaña con la

abominación de muchas viejas convenciones como la moda formal. El traje, los zapatos, los textiles

más nobles, los tacos e incluso la necesidad de combinar la indumentaria de determinado modo

quedaron en desuso. La diseñadora Verónica Santesteban promueve el uso de sus lujosas carteras con

zapatillas, algo impensado veinte años atrás.

Susana Saulquin, en “Historia de la moda argentina” describe un cambio de eje: “A través del

movimiento feminista, la década de 1960 propuso el cuestionamiento de los roles heredados del

pasado. El eje de la moda, que hasta ese momento dividía dos zonas claramente delimitadas, la moda

masculina y la moda femenina, comenzó a desplazarse desde la categoría sexo hacia la categoría edad,

como valor supremo, a partir del poder de la moda joven”. El jean consagró el concepto unisex, que

responde a la igualación de los sexos. Otros países de Latinoamérica no adoptaron tanto este estilo

unificador, pero en la Argentina es muy improbable que esta moda se vaya a revertir en algún

momento.

Para Iglesias, “estamos en una sociedad que tienen que resignificarse y entonces no podemos sostener

muchas cosas y, entre las que queremos traspasar al verdadero siglo XXI, no está la estrictez en la

forma de vestir. Para la mayoría de los ciudadanos del mundo eso ya no tiene sustancia”.

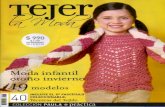

A las aulas

En 1989 se creó la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la UBA, después de que el

sector comenzar a organizarse y surgieran nuevos creativos provenientes de otras áreas como el arte

o la arquitectura. Incluso muchos diseñadores que ya estaban trabajando decidieron cursarla para

ganar una formación profesional. También en el 89 se hizo la Bienal de Arte Joven y fue un hito en el

crecimiento de estos nuevos diseñadores. Incluso algunas ciudades como Mar del Plata, Trelew,

Rosario, Córdoba y Mendoza, están desarrollando el sector de la moda y exportando sus creaciones.

Todas las personas que trabajan en relación a la moda coinciden en que estos nuevos profesionales –

que ya no miran hacia Europa para inspirarse- están a la altura de los mejores del mundo. En 2005 la

ciudad de Buenos Aires fue elegida como la primera Ciudad del Diseño de la UNESCO y de este modo

integrada a la Red de Ciudades Creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural.

Pero todavía no se ha logrado un estilo argentino, una moda propia. Esto ocurre en parte porque los

nuevos creativos del área desarrollan lo que se conoce como diseño de autor, es decir que resuelven

cuestiones de estilo a partir de una personalidad propia. Por lo tanto hay una enorme diversificación

que tiene que ver con la segmentación por edad, situación económica y ubicación geográfica.

Jorge Moragues, historiador y curador del desfile “Pasado de Moda”, que organiza el programa Puertas

del Bicentenario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, considera que hay una necesidad de la

búsqueda de identidad y, en dicho marco, “el traje como elemento cultural conforma un código no

verbal que nos hace recordar el pasado, el presente e imaginar el futuro”. Este desfile se realizará el 13

de marzo próximo a las 21 frente al Monumento a los Españoles. Los diseñadores Pablo Ramírez,

Jessica Trosman, Marcelo Senra, Laura Valenzuela, Cecilia Gadea, Mónica Socolovsky, Vicky Otero,

Kostume, Nadine Zlotogora, Vero Ivaldi y Mariana Dappiano recorrerán los estilos que marcaron

diversas épocas, desde el siglo XIX hasta 2010.

Para celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo, el Museo Argentino de la Historia del Traje

presenta la muestra “200 años: 3 momentos. Las argentinas y la moda”. Además de exhibir un vestido

de 1810 y otro de 1910 en excelente estado de conservación, la muestra homenajea a una selección de

diseñadores argentinos de las nuevas generaciones.

En el mundo uno de los aspectos más revolucionarios de la moda en este momento es la invención de

nuevos textiles, con telas funcionales que permiten eliminar la humedad del cuerpo o, yendo más

lejos, analizar el ritmo cardíaco y las pulsaciones de un corredor. Y la Argentina no es ajena a esta

búsqueda. “Se están haciendo unos trabajos interesantísimos en el INTI sobre investigación textil, que

creo que va a tener un producto dentro de poco tiempo. La parte creativa está y tiene una fuerza

enorme, lo que falta es el apoyo político para que se pase de la fase experimental a la industrial”,

considera Iglesias. “Estamos trabajando en un país donde la industria textil fue devastada en los 90 y

nos encontramos en un momento en el que se cierran las importaciones, por eso trabajamos con los

textiles que conseguimos de oriente, de Europa y de Brasil principalmente”, dice Ramírez.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria dio a conocer el Plan Estratégico de la Moda

Argentina que tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo central del

proyecto es fortalecer las relaciones de producción y potenciar el diseño local para posicionarlo en el

mercado internacional. Según se proyecta, el plan llegará a más de mil PyMEs y proveedores del área

de la indumentaria, con herramientas de capacitación y asistencias técnicas para que se optimicen los

canales de producción y comercialización.

Este fin de siglo que todavía está aconteciendo se plasma en la calle, donde se cruzan alguien vestido

con un saco de los años 90, una mujer con falda larga, otra con babuchas y un hombre con pantalón y

zapatillas. En esta convivencia armónica se genera algo paradójico: el hilo conductor que une a estas

personas es que cada una busca su propio estilo con libertad e independencia, sin estar fuera de la

moda. El diseñador y profesor de historia de la moda Claudio Martínez, recientemente fallecido, decía

que “La moda siempre va un paso más delante de lo que nosotros creemos”. Habrá que esperar unas

décadas para ver hacia dónde decanta este universo multifacético en el que nos encontramos.

El ADN de la moda argentina

Por Soledad Offenhenden

Diseñadora y Especialista en Gestión Estratégica de Proyecto

La moda, no sólo interpretada a través de las prendas u objetos que sabe producir sino como una

manifestación cultural más completa, es parte del tejido estructural de una comunidad. La moda tiene

la capacidad de sintetizar parte de la experiencia de los individuos e hilvanar el sistema de relaciones

simbólicas de los mismos con el medio que habitan. Como el lenguaje, es una convención cultural, un

código interiorizado en una sociedad de una época determinada.

El ADN de la moda puede definirse como la información genética necesaria para construir y sostener

su propio sistema, en el cual la identidad es el núcleo molecular que se transmite de generación en

generación.

En la actualidad resulta innegable que, por encima de las cartografías trazadas, las identidades se

consolidan según manifestaciones de consumo, entretenimiento e incluso por hábitos que comparten

personas que viven en diferentes lugares del mundo. El consumo en el mundo de occidente configura

parte de la producción de símbolos e imágenes que sirven de referentes para la construcción de

identidades colectivas.

Fue el antropólogo Marc Auge quien supo interpretar las dinámicas de los escenarios emergentes a

través del análisis de la significación de la cultura de la moda y del mundo del consumo: "No se trata

de etnografiar sociedades o culturas ‘puras’, constituidas en totalidades cerradas y autónomas, sino de

estudiar el fenómeno mismo de la coexistencia entre mundos diferentes (lo local y lo global) dentro de

un mismo espacio-tiempo que nos es contemporáneo y del que somos a la vez actores y

espectadores".

En este contexto, el ADN de la moda argentina ya no puede ser analizado únicamente desde una

perspectiva local sino como parte de un fenómeno de la cultura global. La noción de glocalización

(globalización + localización) nos ofrece un nuevo encuadre para construir el futuro aquí y ahora; una

inevitable fusión entre la visión cósmica de lo universal con la especificidad cultural de nuestro país.

Si la sobremodernidad definida por Auge es productora de no lugares, o sea, lugares sin memoria,

¿cómo podemos continuar la historia de la moda argentina? ¿Cómo podemos revertir la ausencia de

identidad en moda en nuestra matriz cultural? ¿Cómo evolucionar y diferenciarnos al mismo tiempo?

¿Cómo generar innovación en productos, procesos y servicios en el marco de una economía global

fluctuante, con incesantes aceleraciones tecnológicas y crecientes complejidades en las demandas que

impone el mercado?

Para dar respuesta a tantos interrogantes es necesario reconocer que son dos los genes capaces de

controlar las formas y funciones en el ADN de la moda argentina: Diseño e Industria. La articulación

adecuada entre estos componentes y su eficaz instrumentación permitiría construir la identidad de

nuestra moda y, a su vez, mejorar aspectos cuantitativos y cualitativos tanto a nivel económico como

social.

En nuestro territorio, resulta necesario tejer el ADN de la moda que hilvane a la actividad del diseño

con el sector industrial. Ambos debiesen asumir el compromiso de codificar el entorno y detectar las

significaciones sociales que potencien la identidad local en el mundo. En este sentido y de la mano de

políticas de Estado, auguramos soluciones factibles, innovadoras, comercialmente viables y

económicamente rentables que contribuyan a la competitividad de la producción local y su posterior

proyección global. Se trata de construir una moda única, verosímil, competitiva y sustentable. Una

moda hecha en Argentina.

(Publicada en Caras y Caretas, enero 2010)