Música en Uruguay: del rock al candombe de vanguardia

Transcript of Música en Uruguay: del rock al candombe de vanguardia

Panorama de la música en el Río de la PlataAños 50’ y 60’, del Rock anglosajón al Candombe de Vanguardia

Extraído del libro RUBEN RADA de Fernando Peláez, Santillana, Uruguay 2013

Años 50…

A comienzos de la década de 1950, un sector importante de los adolescentes estadounidenses de clase media comenzó a reconocer una suerte de identidad generacional. Habían dejado de ser niños y no compartían casi ninguna de las preferencias de sus padres. El automóvil, con sus connotaciones de independencia, velocidad y lugar para el amor, fue uno de los símbolos de la emancipación económica de estos teenagers. Y fue precisamente en la radio del auto que comenzaron a toparse con emisoras “prohibidas”, que pasaban música creada por y para la comunidad negra. EL rhythm and blues empezó entonces a infiltrarse. Al mismo tiempo, la industria cinematográfica lanzó al estrellato a dos de sus símbolos más carismáticos e influyentes: Marlon Brando y James Dean. En ¡Salvaje! (The wild une, 1954), Brando y sus amigos, arropados con chaquetas de cuero y conduciendo motos Halley David son, arrasaban una pequeña localidad provinciana. James Deán, Natalie Wood y Sal Mineo protagonizaban la otra gran película sobre la rebeldía juvenil: Rebelde sin causa (Rebel without a cause, 1955). Nuevamente una pequeña localidad, carreras de coches al borde del abismo, y tres jóvenes incomprendidos por los mayores, aunque en este caso el cuero dejaba paso a los blue jeans.

Sin embargo, fue otra la película que catapultó al rock and roll en Estados Unidos y en el mundo entero. En efecto, al comienzo de Semilla de maldad (Blackboard jungle, 1955) se escucha a Bill Haley y sus Cometas interpretando “Rock around the clock”, una escena que fue suficiente para que una avalancha se precipitara a las disquerías, convirtiendo el tema en número uno de ventas en Estados Unidos por más de dos meses. Ese mismo impacto lo produjo sobre miles de adolescentes en distintas partes del planeta.

El rock and roll había sido elegido como el territorio musical para acompañar la nueva cultura juvenil excluyente de los adultos. No demoraron en llegar los calificativos conservadores y racistas que lo definían como “el ritmo de la delincuencia infanta juvenil” o como “el medio para rebajar al hombre blanco al nivel del negro”. A los pocos años, el propio sistema estadounidense lograba domar al primer Elvis Presley, silenciar los furibundos alaridos de Little Richard y Jerry Lee Lewis, meter preso a Chuck Berry y lanzar al estrellato a una nueva legión de atildados jóvenes como Neil Sedaka, Paul Anka y Pat Boone, quienes evitaban todo tipo de conflictos, buscando también la aceptación de los mayores.

El Club del Clan

Fue durante esta etapa ecléctica y de transición de la llamada “música joven” que apareció en el Río de la Plata una movida que alcanzaría difusión masiva. En 1962 se estrenó en Buenos Aires “El Club del Clan”, un programa destinado a promocionar a los supuestos representantes de la llamada Nueva Ola. Con el propósito de captar la atención de la juventud, el show intentaba simular cierta estética de desparpajo (nunca transgresor y siempre inofensivo) aunque con un mensaje que pretendía consolidar la imagen de una juventud alegre, sonriente y sin ningún ánimo de rebeldía. Los padres y abuelos

vieron entonces con grata complacencia a este grupo de chicos prolijos, confiables, con modales estudiados que le cantaba n al amor y a las flores mediante melodías prefabricadas y pegadizas. Los dos solistas que rápidamente se constituyeron en las estrellas del Club fueron Violeta Rivas y Palito Ortega. Los momentos más rockeros del programa se encontraban en las intervenciones de Johnny Tedesco, o cuando Palito, Nicky Jones, Lalo Fransen y el propio Johnny se presentaban en forma de “banda”, a la que llamaban Los Red Caps en homenaje a The Blue Caps, de Gene Vincent.

Cada uno de los jóvenes intérpretes tenía delineado el rol que debía jugar dentro del Club. Así chico Novarro era el alegre cultor de las cumbias, Lalo Fransen el baladista atildado y prolijo aunque al mismo tiempo un excelente bailarín de twist, Nicky Jones, el loquito algo exótico que siempre viste camisas hawaianas, Johnny Tedesco, el rockero siempre distinguido por sus pulóveres multicolores, Jolly Land la rubiecita algo alocada y Raúl Lavié, el “pinta” un tanto más maduro y tanguero. El Club del Clan comenzó a emitirse en Uruguay en 1963 por la pantalla de Canal 4. Así como en Argentina hubo intentos de competir con él (esencialmente el programa Ritmo y juventud de canal 11), en Uruguay también se trató de clonar la propuesta, desde octubre de 1963, con el programa Smowing Club, emitido por Canal 12. Cabe destacar que entre Billy Cafaro y el Club del Clan se tuvo la presencia rocanrolera de Sandro (acompañado por su grupo Los del Fuego), quien enfundado en ajustadas ropas de cuero negro, con el rostro bañado en transpiración, movimientos agresivamente sensuales y un total desprejuicio al hacer rock and roll, logró una muy buena versión criolla del salvaje Gene Vincent.

En Montevideo

Con la llegada del beat, el pop y el rhythm and blues anglosajón y el espejo de Los Shakers desde Argentina, los muchachos uruguayos aspirantes a músicos de rock pasaron a despreciar todo lo que tuviera que ver con Los Iracundos y la Nueva Ola de El Club del Clan. Precisamente, el canto en inglés fue una de las formas de marcar esa distancia, e incluso una muy extraña manera de asignarse un halo vanguardista. El impacto beatlero fue tan grande que, como recuerda Lito Nebbia hasta el propio Eduardo mateo pasó a integrar un grupo beat en inglés. Desde fines de los cincuenta mateo había centrado sus intereses en la música brasileña, integrando O bando de Orfeo, un conjunto que llegó a hacer diversas presentaciones cubriendo el repertorio de Os Demonios da Garoa. Su fascinación por Joao Gilberto, y el aprendizaje como músico en la noche montevideana, lo habían llevado a convertirse en un excelente guitarrista de bossa nova. Sin embargo, había terminado por aceptar su inclusión el Los Malditos, conjunto dedicado esencialmente a hacer versiones de The Beatles. La presencia de Los Malditos en Buenos Aires durante 1966 tenía lugar en medio de una suerte de “Invasión uruguaya”, provocada por algunos empresarios argentinos interesados en encontrar competidores de los Shakers. De esos intentos, solamente Los Bulldogs (posteriormente Kano y los Bulldogs) y Los Mockers se radicaron con éxito por algunos años.

La dualidad no podía faltar: si los de Los Shakers era la lectura beatle de lo que estaba pasando en el mundo, lo de los Mockers fue la lectura Rolling Stone por excelencia. No sólo lograron un sonido sorprendente similar al de los Stones (el cantante, Polo, imitaba exactamente el gruñido de la primera época de Mick Jagger como ningún otro pudo lograrlo), sino que al igual que en el caso de Los Shakers, la estupenda instrumentación acompañó un repertorio de melodías originales. Las recientes reediciones de su único LP sorprenden a los seguidores del rock de garaje de los sesenta.

La era de los bailes beat había llegado. El surgimiento de miles de bandas a lo largo de todo el país acompañaba el momento culminante del quiebre generacional y el comienzo píldora anticonceptiva mediante) de un nuevo tipo de relación entre los jóvenes de ambos sexos. Desde las cuevas subterráneas hasta los clubes y locales más pitucos, el nuevo tipo de evento bailable (que no conocía de la típica, ni de la tropical, ni de la jazz) se constituía en el motor que promovió esta movida y en la gran bolsa de trabajo con la que contaron los músicos jóvenes del beat durante la segunda mitad de la década de 1960.

El Candombe

En su obra La música del Uruguay, publicada en 1953, el musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán no dejó dudas con respecto a la compatibilidad del candombe con su definición de folclore. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que una parte importante de la sociedad (uruguaya y argentina) despojara de pautas eminentemente racistas al fenómeno cultural del candombe. Aún hoy no existe una apertura total en cuanto a su difusión en medios radiales y comerciales que trasciendan en carnaval.

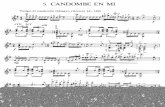

Entre los precursores que tendieron a proyectar el ritmo afro uruguayo a una nueva dimensión, mezclándolo y fusionándolo con otros territorios musicales, se encuentra el autodenominado movimiento de “Candombes de vanguardia”. Fue en 1965 que el cantante George Roos (en carácter de productor) logró concretar un proyecto ambicioso cuyo objetivo era la presentación del candombe (incluidas sus danzas(a nivel internacional. Se grabaron tres discos con la participación de los cantantes solistas Cheché Santos y Cachito Bembé y de tres orquestas instrumentales integradas por experimentados músicos de jazz, dirigidas por Hebert Escayola, Manolo Guardia y Daniel Bachicha Lencina. Si bien las veintitrés piezas incluidas tomaban los criterios arreglísticos de Pedro Ferreira (respecto a las raíces del candombe de comparsas de negros, influencias de la música bailable cubana (también incorporaron elementos jazzísticos de la época, que significaron un aporte novedoso, llegando incluso a Miles Davis en el disco de Bachicha.

Lamentablemente, desinteligencias con los editores uruguayos y argentinos, hicieron que pocos ejemplares de estos discos estuvieran a la venta en ambas orillas por un breve período (serían re editadas recién en 2012). De todos modos, la experiencia marcó profundamente a toda la barra de Manolo y Bachicha, así como a un importante de músicos entre los que se encontraban Mateo, Rada y Los hermanos Fattoruso.