NORMATIVIDAD_Y_PRAXIS_2

Transcript of NORMATIVIDAD_Y_PRAXIS_2

1

NGELES J. PERONA GONZLEZ (COORDS.): NORMATIVIDAD CONOCIMIENTO Y

Y

MARIANO RODRGUEZ

PRAXIS:

EL

INTERS

DEL

(ENCUENTRO INTERNACIONAL, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2009)

2

ENCUENTRO INTERNACIONAL NORMATIVIDAD CONOCIMIENTO Y PRAXIS: EL INTERS DEL

Los trabajos que se renen aqu se presentaron el 1 y 2 de diciembre de 2009, en la Facultad de Filosofa de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo del encuentro de todos los miembros del equipo de investigacin pertenecientes al proyecto de investigacin Metaescepticismo y el y presente de la epistemologa: potwittgensteinianos neopopperianos

(HUM2007-60464/FISO). En realidad este encuentro es el ltimo de una serie, pues a esa fecha llevbamos prcticamente dos aos de reuniones regulares de trabajo. En cada una de ellas se haba seguido siempre el mismo procedimiento, el cual consiste en discutir un texto previamente elaborado por un miembro del equipo, o por alguna persona ajena a l (ya sea del mbito filosfico nacional o del internacional), pero cuya investigacin consideramos afn a la nuestra o complementaria. En este ltimo caso, cuando el texto procede de alguien ajeno al equipo de investigacin, esa persona acude invitada a debatir con nosotros. Todas esas reuniones han sido a puerta cerrada, sin embargo la ltima (cuyos textos recogemos aqu) hemos querido hacerla abierta. La razn de ello es que hemos pensado que era una buena ocasin para hacer partcipes de nuestro trabajo a toda la comunidad universitaria, a toda persona que quisiera asistir a nuestro encuentro como comunicante o como asistente. El acierto de esta decisin se ha podido comprobar una vez finalizado el encuentro y visto el inters

3 despertado tanto por el nivel de asistencia como por el de participacin en los debates. Desde el punto de vista del contenido, el tema del encuentro es una especificacin del tema del proyecto de investigacin. En efecto, durante el primer ao del mismo nos hemos ocupado del problema del metaescepticismo, es decir, del escepticismo que afecta al propio quehacer de la filosofa cuando en su seno se acepta la disolucin de un punto de vista externo, que opera como fuente privilegiada de toda normatividad. Ello ha ido acompaado de una fragmentacin y pluralizacin de la normatividad, cuyo significado se ha hecho dependiente de los contextos, o de los juegos de lenguaje (por decirlo a la manera de Wittgenstein y sus seguidores). El pluralismo de la normatividad (y de la racionalidad) resultante ha tenido varios efectos filosficos, intelectuales y sociales: desde considerar que la ciencia (incluso las fsico-naturales) no es ms que un gnero cultural entre otros, hasta entenderla como supeditada a elementos polticos, sociales y culturales; desde presentar como imposible la eleccin racional entre teoras mejores o peores, hasta, ms en general, dejar en el vaco la eleccin racional entre formas de vida mejores y peores, o el habrselas con conflictos entre formas de vida o prcticas culturales. Semejante apertura del problema no es de extraar, porque se trata de una cuestin medular que afecta no slo al plano de la racionalidad terica, sino tambin al de la racionalidad prctica; una distincin de planos sta ltima que a nuestro juicio slo tiene sentido analtico y expositivo. Tan en serio nos tomamos la continuidad entre el inters terico de la racionalidad y el prctico, que trabajamos con la hiptesis de que la necesidad de reinstaurar filosficamente alguna nocin de normatividad slo es posible y defendible a travs de argumentos tanto epistmicos como prcticos. Los textos presentados al Encuentro y aqu recogidos constituyen diversos acercamientos filosficos y diversos intentos de

4 argumentar la hiptesis mencionada. La estructura elegida, de conferencia y rplica, es un buen medio para mirar con cuidado la cuestin, es decir, para hacerse cargo de las dificultades y complejidad de la tarea. A este mismo motivo responde la inclusin del resto de los trabajos.

5

ndice: I. Conferencias: ciencia es y no es un gnero naturalp. 8. Rplica de scar L. Gonzlez-Castn (UCM): Rorty, entre Escepticismo y No-Naturalidadp. 35. 2. Ambrosio Velasco (Instituto de Investigaciones

1. Julin Pacho (Universidad del Pas Vasco): Que la

Filosficas, UNAM, Mxico): La dimensin normativa de una filosofa poltica de la ciencia en contextos multiculturalistasp. 46. Rplica de Pedro Chacn (UCM): Normatividad, Racionalidad cientfica y Democraciap. 76. 3. Jos Mara Ariso (Universidad de Kassel, Alemania): El carcter contingente de nuestra concordancia en juiciosp. 85. Rplica de Stella Villarmea (Universidad de Alcal): Vivir como si fuera posible recuperar la certeza perdidap. 111. 4. Witold Jacorzynski (CIESAS Golfo, Mxico): Los juegos y el y superjuego: praxis en reflexiones la filosofa sobre del normatividad

conocimientop. 121.

6

Rplica de ngeles J. Perona (UCM): Las fuentes de la normatividad y la crtica sin superjuego del lenguajep. 154. 5. Carlos Pereda (Instituto de Investigaciones

Filosficas, UNAM, Mxico): Sobre el posible continuo personal-social de la memoriap. 164. Rplica de Mariano Rodrguez Gonzlez (UCM): recuerdo y el perdnp. 179. II. Ponencias: objetivop. 184. 2. Manuel Prez Otero (Universidad de Barcelona): Normatividad epistmico en el seno de la epistemologa naturalizadap. 198.3.

Del

1. Juan Antonio Valor (UCM): Pragmtico relativismo

Carlos Madrid (IES Lzaro Crdenas/UCM): Reglas e intereses del conocimiento: filosofa versus sociologa de la cienciap. 208.

4. Enrique

Fornis

(Universidad

de

Alcal):

Proposiciones protocolares y reglas gramaticales. Un problema ms de la induccinp. 217.5.

David

Prez

Chico

(Universidad

de

Zaragoza):

Certeza, incorregibilidad y normatividad epistmica en Sobre la certezap. 228.6.

Isabel Gomero (UCM): Reflexiones en torno a El miedo al conocimiento de Paul Boghossianp. 243.

7

I- CONFERENCIAS

8

QUE LA CIENCIA ES Y NO ES UN GNERO NATURAL1Julin Pacho G. (Universidad del Pas Vasco) [email protected] Un conocido texto de R. Rorty de 1987, publicado en Espaa en el volumen Objetividad, Relativismo y Verdad (Paids 1996, 71-92) lleva por ttulo esta pregunta: "Es la ciencia un gnero natural?"2. El ttulo es voluntariamente equvoco. Pues es evidente que la ciencia no es un gnero natural, como lo son las orqudeas o el cinabrio. Si es un gnero, es, desde el punto de vista ontolgico, un gnero artificial. Pero el sentido de la pregunta no va dirigido hacia el estatuto ontolgico de la ciencia, sino a su estatuto epistemolgico. Es la ciencia un gnero natural en contexto epistemolgico? Lo que esta pregunta pretende indagar es si la ciencia tiene propiedades epistmicos definitorias que permitan diferenciarla con claridad de otros objetos culturales destacados que habitan el mundo simblico tales como la religin, la filosofa o el arte. Es decir, la pregunta pertenece al viejo y noble problema acadmico de la "demarcacin" entre ciencia y no ciencia; viejo desde al menos el Teeteto de Platn y los Analytica posteriora de Aristteles, y ennoblecido todava por la filosofa del S. XX en mbitos tan dispares como el Crculo de Viena, la fenomenologa y la hermenutica o, ms recientemente, por los estudios de CTS.

1

2

Este trabajo ha sido realizado dentro de los Proyectos Metaescepticismo y el presente de la epistemologa (HUM2007-60464) y Metafilosofa: La nocin de imagen natural del mundo en contextos metafilosficos contemporneos (EHU07/35). Primero en: The Rethoric of Human Sciences, ed. J. S. Nelson et a., Madison, Univ. Of Wisconsin Press 1987, 38-52.

9 Rorty responde a esa pregunta diciendo que no. Yo argumentar a favor de esta tesis: La ciencia s es un gnero con rasgos epistemolgicos suficientes para distinguirla de otros gneros simblicos (contra Rorty). Pero sostendr tambin que estos rasgos justifican afirmar que la ciencia es, desde el punto de vista epistmico, un gnero no natural o poco natural. Sostendr, en suma, que la ciencia tiene rasgos definitorios propios dentro del mundo simblico, pero que uno de estos rasgos es, precisamente, no seguir las pautas epistmicas naturales; en este sentido la ciencia sera epistmicamente poco natural.3 Antecedentes. La percepcin filosfica dominante durante buena parte del Siglo XX respecto de la ciencia como elemento de la cultura puede resumirse en estas dos tesis, que considerar en adelante como tesis clsicas: i La ciencia es (a) una forma especfica de pensar, distinta de otras tradicionalmente muy relevantes, que (b) ha venido a ser una forma general de pensar, caracterstica de la poca moderna y contempornea; ii Sea verdadera o no la subtesis (b), sera deseable que viniera a serlo. La primera es una tesis descriptiva; la segunda es normativa. Ciertamente, en amplios crculos filosficos de la primera mitad del siglo XX, y especialmente en aquellos que expresaban reservas ms o menos abiertas frente a la posicin sociocultural que ocupaba la ciencia (Weber, Husserl, Heidegger, Cassirer), se generaliz la idea de que la ciencia moderna se haba "transformado en una forma general de pensar"4. Se ha visto una confirmacin ms o menos3

4

Una aclaracin terminolgica: utilizo epistmico y derivados para referirme a hechos psicocognitivos como percibir, pensar, interesarse por etc.; y reservo epistemolgico para referirme a discusiones o teoras sobre hechos epistmicos. M. Heidegger, Die Frage nach dem Ding, Tbingen, 1962, p. 50.

10 directa de esta idea en el diagnstico de la ciencia contempornea realizado por Solla Price (1963), segn el cual la ciencia actual dejara de ser una actividad de crculos restringidos y subsidiarios de otras instancias polticas, econmicas y mediticas (Big-Science). En otros crculos, especialmente significativos de la filosofa de la ciencia del S. XX (positivismo lgico del Crculos de Viena y afines), se generaliz la idea, heredera de un cierto despotismo ilustrado tpico tanto de la Ilustracin del XVIII como del positivismo del S. XIX, de que la forma de pensar de la ciencia debera ser la forma general de pensar. Las posiciones evocadas son, por supuesto, muy genricas. Cada una de ellas admite muchas variantes y merece mltiples precisiones. Cabe adems diferenciar otras dos posiciones, una compatibilista y otra disidente. Dentro de la posicin compatibilista se sostiene que la ciencia alberga caractersticas suficientemente especficas como para diferenciarla del sentido comn, pero se subraya o bien que la frontera es borrosa (Sellars 1971), o bien que las diferencias no son relevantes y pueden explicarse fcilmente recurriendo a la teora de los distintos puntos de vista y distintos intereses (Ryle, 1929 y 1954; Strawson, 1985). Dado que esta posicin no corrige directamente las tesis clsicas relativas al problema de la demarcacin, no me referir a ella de forma expresa. La posicin disidente, defendida con nfasis por R. Rorty, concierne a las dos tesis clsicas, tanto a la descriptiva como a la normativa: la ciencia no es una forma especfica de pensar y, adems, no debera serlo. Conviene recordar que la tesis descriptiva (i) contiene (a) una subtesis epistemolgica: la ciencia tiene singularidad epistmica; y (b) una subtesis sociocultural: la ciencia ha venido a ser la forma de pensar dominante en el mundo moderno y contemporneo.

11 Respecto de las tesis clsicas sostengo que la tesis descriptiva (i) es aceptable en la subtesis epistmica (a), pero errnea en la subtesis sociocultural (b). La tesis normativa (ii) tendr tantas ms dificultades de aplicacin cuanto menos natural sea la ciencia desde el punto de vista epistmico. 1. La no-naturalidad de la ciencia segn Rorty o el igualitarismo epistemolgico La posicin ms influyente en filosofa de la ciencia, defendida por filsofos como Carnap y Quine, habra consistido, segn Rorty (1996, 72) en sostener que "la distincin entre ciencia y no ciencia corta de algn modo la cultura en una articulacin filosficamente relevante". Rorty lo niega. Adopta una posicin que, considerando injustificada una cesura relevante entre ciencia y no ciencia, implica un cierto igualitarismo epistemolgico5 entre los dominios clsicos del mundo simblico: ciencia, filosofa, religin, arte. Rorty asume que la posicin que se adopte respecto del estatuto epistemolgico de la ciencia no es neutral para la comprensin de la funcin sociocultural de la ciencia. De ah que su crtica a la idea normativa de la forma 'cientfica' de pensar, que habra defendido de manera ejemplar filosofa de la ciencia como la de Carnap y Quine, se hace negando que la ciencia sea un gnero natural, es decir, negando que tenga rasgos especficos frente a otros gneros de la cultura como la filosofa, el arte o la religin. Rorty (1996, 71) sostiene que la ciencia no es un gnero natural (no por ser artificial, sino por no tener rasgos especficos de gnero, como tienen el agua o el tigre) y que, por tanto, no constituye "un mbito [especfico] de la cultura". Y no es as porque no exhibe propiedades epistmicas suficientes para ello. Esto es no exhibe: -ni "un mtodo especial" de conocimiento -ni "una relacin especial con la realidad".5

Sobre las races histricas y conceptuales des este igualitarismo, ms conocido como "pluralismo epistemolgico", vase Pacho 2009.

12 A esta tesis, sobre la que volver enseguida, subyace una teora de la cultura y sus "centros de gravedad". Es una teora de fuerte sesgo normativo, como cabe esperar de un pragmatista. Esta teora subyacente es descrita as en el Prlogo a Eine Kultur ohne Zentrum (Rorty 1993):En los cuatro ensayos que se reproducen aqu se aducen razones para la concepcin segn la cual no hay ningn centro fijo en una cultura que, como corresponde a una sociedad democrtica, est altamente desarrollada. Entre los candidatos tpicos para el puesto de centro de la cultura cuentan religin, ciencia, filosofa y arte. Si se me obligara a escoger entre estas cuatro alternativas me decidira por el arte aunque slo porque la nocin de 'arte' es la ms vaga entre esas cuatro y, por lo tanto, la que menos constrie. Sera sin embargo mejor no tener que decidir en absoluto. La mejor forma de cultura sera una cuyo centro de gravedad cambiara permanentemente, segn qu persona o grupo de personas haya aportado ltimamente algo sugestivo, original y til. sta sera una cultura en la que no merecera en absoluto la pena mantener una discusin acerca de si una determinada aportacin innovadora ha de valer como 'arte' o como 'filosofa' (p. 5) .

Pese a tal declaracin de principios, Rorty concede a los rasgos epistmicos, como queda dicho, gran peso en su argumentacin a favor de la no-naturalidad de la ciencia. Pues sostiene que si hubiera alguna va para aislar dentro de la cultura objetos o gneros con identidad propia, sa sera sin duda descubrir en ellos rasgos epistmicos diferenciados. (Trivialmente, negar que la ciencia sea un gnero natural equivale a neutralizar la singularidad epistmica de la ciencia.) Aunque lo que motiva a Rorty es sin duda la tesis pragmticonormativa, que defiende al final del artculo (y que queda subrayada en las lneas aducidas anteriormente), no utiliza argumentos pragmtico-normativos par defender que la ciencia carezca de especificidad epistmica. Rorty no confunde los deseos normativos con la realidad. Sur argumentacin es: la ciencia no es un gnero natural porque no tiene rasgos epistmicos diferenciados, pues ni su mtodo ni su relacin con la verdad tienen nada de especial o

13 particular. Pero esto es la conclusin de una compleja argumentacin que gira en torno a la nocin de verdad.6 Para ello Rorty se sirve de dos tesis complementarias, formuladas con ayuda de la teora (o mejor, falta de teora) de la verdad de Davidson (y, de forma menos expresa, tambin de Dewey y N. Goodman). La primera tesis, un lugar comn del pragmatismo, defiende la sustitucin de la verdad por la justificacin. Davidson sostiene recuerda Rorty que la verdad no puede ni debe ser definida: "Verdadero" no puede ser sustituido por "justificado-a-mi-entender", pues esta sustitucin destruye la nocin intuitiva de verdad. Pero eso no implicara que "verdadero" deba ser sustituido por "justificadosegn-el-aspecto-del-mundo", porque esto sera de hecho imposible argumento de la circularidad o recursividad lingstico-conceptual de la experiencia. De esta tesis infiere Rorty que, si no admitimos el maximalismo de Davidson sobre el valor absoluto de la nocin intuitiva de verdad, no hay problema en admitir que verdadero significa justificado en un contexto concreto. La segunda tesis explicita un presupuesto bsico de la anterior: Verdadero no designa una relacin entre discurso y mundo: el mundo no vuelve verdaderas (no verifica) las creencias. La versin rortyana de esta tesis subraya que Davidson habra subvertido el dualismo "esquema-contenido", dualismo que habra dado "por supuesto" el empirismo lgico (p. 204). La subversin se basa en negar que haya "un tertium quid relativo a la verdad al margen de los significados de las palabras y de la forma de ser del mundo" (p. 188). Un candidato a tertium quid de este tipo sera el6

No est de ms observar aqu que esta argumentacin exhibe rasgos epistmicos que tienen poco que ver con los que exhiben otros objetos simblicos como el arte o la religin.

14 esquema conceptual (i.e., "una forma de contemplar las cosas, una perspectiva", etc.). No habra tertia de este tipo porque cosas como un esquema conceptual "no estn relacionados causalmente con las cosas que organizan" (p. 189). (Esta tesis, de abolengo kantiano, sugiere que el esquema conceptual sea una instancia constitutivoregulativa de sus objetos, absolutamente autarca frente al mundo.) Por tanto, si no hay tales tertia o instancias de arbitraje, no un hay lugar lgicamente consistente para posiciones como el escepticismo o el realismo, ni, en consecuencia, para la disputa entre ellos. Davidson tendra as una posicin minimalista sobre la verdad, no una teora de la verdad, segn la cual la verdad ni puede ser definida (ya que no se puede diferenciar entre el esquema y su contenido) ni es necesario definirla para salvar la idea intuitiva de que la verdad es adecuacin con el mundo, ya que esta adecuacin no se puede medir calculando la diferencia entre el esquema y (la verdad d)el contenido: Cuando Davidson afirma que "la verdad de una expresin depende slo de dos cosas, lo que significan las palabras y la forma de ordenacin del mundo" slo cabe al respecto, dice Rorty, explicar "cmo llegamos a encontrar estas dos cosas" y sealar "que estas dos indagaciones no pueden realizarse de forma independiente" (p. 188). Es decir, no hay una diferencia sustantiva entre explicar qu significan las palabras y explicar de qu forma ordenamos el mundo, i.e., qu visin tenemos del mundo, que es en lo que consiste el marco conceptual. Antes que Rorty, Goodman (1985, 262-263) lo haba dicho de forma menos distinta, pero ms clara: "Pese a la doctrina dominante, la verdad en s misma importa muy poco en la ciencia. [...] No podemos escoger entre [hiptesis alternativas en ciencia] en funcin de la verdad, pues no tenemos acceso directo a su verdad". Este es el argumento por el que la discusin entre relativismo y realismo sera un tpico falso problema. Pues no lo sera si la ciencia representara una forma de cultura con una relacin especial con la

15 verdad y/o con el mundo. Una forma tpica de relacin especial sera que sus enunciados fueran verdaderos a causa del mundo (teora causal de la referencia), para lo que habra instrumentalizado instancias metodolgicas que, como pretenden el verificacionismo o el falsacionismo, establecieran un nexo racionalmente controlable entre las teoras y sus objetos. Es decir, el igualitarismo epistemolgico nos liberara del engorroso debate entre relativismo y realismo y, por aadidura, eximira de adoptar la para Rorty (200b) "estpida" posicin del relativismo exacerbado. 2. Primera respuesta: El argumento de Rorty es autoinmune o vaco de contenido No sera acertado criticar directamente los argumentos de Rorty o a sustituir la crtica por una defensa de tesis como la teora causal de la referencia o alguna forma de verificacionismo o de falsacionismo. No sera acertado porque la interpretacin que Rorty hace de la teora de Davidson sobre la no-definibilidad de la verdad o la equivalente tesis de Goodman segn la cual no tenemos acceso directo a la verdad, no pueden ser rebatidas. O bien equivale esa interpretacin a la tesis kantiana segn la cual el supuesto en-s de cualquier objeto de estudio, descriptible con ideas eternas y absolutamente verdaderas, es decir, no condicionadas por ninguna hiptesis justificativa, es inaccesible a la mente huma7, en cuyo caso nada sensato cabra decir en contra, o bien implica simplemente que cualquier intento por refutar cualquier teora es inoperante porque no7

Esta es la posicin de Rorty cuando en el Prlogo a Verdad y Progreso (Rorty 2000a, 12-14) sostiene que hay muchas versiones del mundo, pero que ninguna se acerca ms que otra al "mundo en s" y justifica esta afirmacin con la apostilla: "No tenemos ni idea de qu signifique la expresin "el mundo en s" (p. 12)., El argumento de Rorty es equivalente a cualquier crtica al esencialismo, de Kant a Popper, aunque aderezada con ribetes pragmtico-postmodernos: la nocin de verdad es de hecho siempre sustituible por la "justificacin", y la justificacin es un hecho histrico, contingente, no diferenciable de la formulacin de argumentos en un texto dado y de su admisin por parte del "auditorio", o, lo que es lo mismo: "no hay justificacin [y por ende tampoco verdad] sans phrase" (p. 14).

16 es posible distinguir entre teoras en funcin de la verdad, en cuyo caso tampoco merecera la pena discutir la tesis de Rorty salvo que se adujeran criterios no epistmicos (p. ej., pragmticos, cosa que Rorty no hace) que permitieran discriminar entre teoras. Otra forma de mostrar la imposibilidad de refutar esta posicin sera preguntar retricamente: la tesis segn la cual "verdadero no designa una relacin entre discurso y mundo" (as como su derivada: "la ciencia y, a fortiori, cualquier otro tipo de discurso no tiene una relacin especial con la verdad") describe o no hechos, describe o no estados relacionales de cosas? Si describe hechos o estados relacionales de cosas, en qu sentido podra no ser verdadera o falsa? Y, si fuera verdadera, cmo podra ser verdadera sin serlo en algn sentido consistente con lo que intuitivamente entendemos bajo nociones como realismo o escepticismo? Una forma menos distinta pero ms clara de aludir a la forzada autoinmunizacin de la tesis de Rorty sera esta: si excluimos del espectro semntico (utilizable para la comprensin del significado de enunciados nociones como la de verdad o error, qu significaran enunciados) como "verdadero no designa una relacin entre discurso y mundo" y "la ciencia no tiene una relacin especial con la verdad"? Cmo seran inteligibles estos enunciados si eliminamos para su comprensin cualquier nocin de verdad? Para salvar la consistencia de la teora de Rorty sobre la no-naturalidad de la ciencia habra que admitir que su descripcin sobre la relacin de la ciencia con el mundo (o con la verdad) no puede ser calificada de verdadera o falsa, lo cual es equivalente a decir que no puede ser pensada de forma inteligible. Terminar esta va de argumentacin por reduccin al absurdo diciendo que toda la enorme sofistificacin conceptual de ciertas filosofas de la ciencia sobre el estatuto epistemolgico de la ciencia y su relacin con la verdad no puede neutralizar el hecho de que la

17 pregunta acerca de si la ciencia tiene rasgos epistmicos propios es una cuestin relativa a hechos. Y no deja de ser un sarcasmo, por no decir un escndalo, que la filosofa apele a la distincin entre cuestiones de hecho (quaestio facti) y cuestiones de significado y/o cuestiones de jure (o a distingos parcialmente equivalentes como el que se hace entre el dominio de la adquisicin y de la justificacin) para salvar la especificidad de los problemas filosficos o las competencias de la filosofa frente a las ciencias particulares y que, a la vez, y sin sonrojo, defienda que la distincin entre hechos y descripcin de los hechos es imposible. Tal vez se arguya que no es legtimo hacer de la filosofa de la ciencia un sujeto responsable de las distintas y a veces contrarias tesis de cada filsofo. Pero es innegable que el distingo se mantiene cuando conviene y se neutraliza cuando estorba. El propio Goodman (1978, 97), tal vez curndose en salud, ha confesado su convencimiento de que si los hechos estn cargados de teora tambin nuestras teoras estn "cargadas de hechos; en otras palabras: los hechos son teoras pequeas y las teoras verdaderas hechos grandes". 3. Segunda respuesta: La ciencia s tiene una relacin especial con la verdad y esta relacin es epistmicamente poco natural En lo que sigue me propongo criticar la tesis de Rorty por va indirecta. Para ello me servir de argumentos descriptivos a favor de que la ciencia s tiene rasgos epistmicos especficos. Si mis argumentos son inteligibles y de algn modo plausibles, entonces habra que replantearse la tesis de Rorty y sus consecuencias metatericas. Una de ellas es que, si no hay rasgos epistmicos definitorios de la ciencia, tampoco puede haber una epistemologa de la ciencia. Paso, pues, a argumentar a favor de que la ciencia tiene rasgos epistmicos diferenciados. Sostendr que uno de la caractersticas

18 ms especficas de la ciencia es precisamente su no-naturalidad epistmica (aserto que, trivialmente, pertenecera a la epistemologa de ciencia). De hecho subsumir los rasgos epistmicos de la ciencia bajo la idea de su no-naturalidad. Esta nocin de no-naturalidad epistmica no es compatible con la implicada en la tesis de Rorty. En qu sentido no rortyano se puede hablar de la no-naturalidad de la ciencia? 3. 1 Natural desde el punto de vista epistmico Si dos nociones, creencias o teoras se pueden comparar en funcin de un mayor o menor grado de naturalidad, entonces estamos hablando de rasgos epistmicos, puesto que desde un punto de vista ontolgico son objetos del mismo dominio. Es decir, si bien en su primera acepcin el predicado 'natural' es de sesgo ontolgico, pues hace referencia a la naturaleza de las cosas, puede haber usos de este predicado en los que predomina el sesgo epistmico. Predomina el sesgo epistmico cuando su significado es relativo a un contexto definido por la posicin del sujeto. As, cuando L. Wolpert (1992) analiza la "naturaleza no natural de la ciencia" y sostiene que sus pensamientos o sus ideas no son naturales (p. 1-230) significa con ello que la ciencia implica actitudes cognitivas, procedimientos y nociones que no siguen las pautas de la vida corriente y que su adquisicin y aceptacin requieren un enorme artificio terico. En efecto, aunque hay amplios solapamientos, pueden

distinguirse dos mbitos epistmicos a los que cabe aplicar y se ha aplicado de forma profusa el predicado 'natural': (a) actitudinal y/o procedimental (b) semntico-representacional. El primero tiene que ver con actitudes cognitivas e instancias o procedimientos metodolgicos. El segundo concierne a contenidos, es decir, a creencias, enunciados, teoras, concepciones del mundo. Aduzco un breve recordatorio historiogrfico sobre ambos.

19 La naturalidad (o la no-naturalidad) actitudinal y/o procedimental ha sido detectada y analizada con frecuencia en contextos interesados por el problema de la demarcacin. Husserl, p. ej., ha estudiado la "actitud (cognitiva) natural" (tambin denominada "conocimiento natural" y "experiencia natural"), una "actitud terica" caracterizada por comenzar y terminar en la experiencia sensible y, en cuanto tal, una actitud "primitiva" propia del "hombre ingenuo" (Ideas I, 39). La naturalidad actitudinal y procedimental ha sido estudiada en los ltimos aos desde la pragmtica y la retrica, aunque tambin desde la epistemologa. As M. Williams (1991) considera que es un rasgo caracterstico de las actitudes y comportamientos cientficos practicar lo que denomina la "duda no-natural": "Certainty is the natural condition of ordinary life, skepticism is the natural outcome of philosophical reflection." Tambin Sue Speer (2002) y J. Potter (2002) han analizado la naturalidad procedimental al distinguir entre el "natural talk" y el "contrived talk", este ltimo propio de los expertos. Esta distincin se da en contextos interesados en la pragmtica, como la teora de la comunicacin y conversacin o la psicologa discursiva. Segn Potter, algunos rasgos (que l considera positivos) del natural talk seran: (1) no inundar la relacin cognitiva hacia el objeto con la reflexin categorial del investigador ni con prembulos tericos sobre metodologa, conceptos, etiquetas conceptuales, etc.; (2) no asumir la posicin desinteresada y circunspecta del experto; (3) no complicar las afirmaciones con teoras ms o menos complejas para justificar las afirmaciones. "Natural" designa en estos ejemplos un rasgo epistmico que concierne a la forma (actitudes y procedimientos) de conocer el mundo o de gestionar el conocimiento. Pero la naturalidad epistmica tambin puede ser referida a contenidos. Y, aunque pueda resultar sorprendente prima facie, usar el predicado 'natural' para determinar a objetos tan representativos de la cultura como ideas o creencias, la

20 historia de las teoras filosficas del conocimiento y de la ciencia ha sido muy prolija en ese uso, especialmente en contextos crticos. Baste recordar slo algunos lugares ya clsicos: Segn Hume (Dilogos sobre la religin natural,1779) sera una tpica "creencia natural", subyacente a la creencia en la existencia de un Dios garante del orden del universo, asumir que el universo est ordenado y que ese orden presupone una causa inteligente. "Creer en la existencia de un orden (o diseo en el mundo) es simplemente parte de las creencias naturales" tales como "la identidad personal, o la causalidad", sin las que los humanos nos sentimos desorientados, as que, para Hume, "creer en la existencia del diseo y creer en la existencia de un diseador ltimo vienen a ser lo mismo"8. Kant seguir esta lnea de investigacin al criticar la "metafsica natural". sta estara constituida por prejuicios, anclados en la "natural disposicin" del entendimiento humano, pero asumidos sin crtica por buena parte de la metafsica tradicional9. Con la misma intencin crtica denuncia Hegel las "representaciones, ideas y opiniones naturales" en la Fenomenologa y que seran caractersticas de la "conciencia natural", an no filosfica: "Representaciones naturales, pensamiento y opiniones (...) con los que la conciencia, que se pone a examinar, todava est colmada y lastrada"10. L. Feuerbach11 atribuye la aceptacin de misterios supuestamente "sobrenaturales" a la existencia en la cultura de "verdades naturales" que, pese a ser errores, a la condicin humana le resulta muy natural asumir como verdades. En un sentido equivalente habla P. Feyerabend de "interpretaciones naturales". Seran "representaciones que estn tan estrechamente ligadas a las observaciones que se necesita un8

9 10 11

R. J. Butler, "Natural Belief and the Enigma of Hume", Archiv fr Geschichte der Philosophie, 42(1960), 73-100. Cfr. D. Hume, Enquiries, ed. L. A. Selby-Bigge, Oxford 1901 (2), 129-130. KrV, Vorrede B XXXI-XXIII; cfr. KrV, Einleitung B 21-22 y KrV B 880. G. W. F. Hegel: Phnomenologie, Einleitung, 56, 40 ss. (Gesammelten Werke G. W. F. Hegels, Bd. IX, Hamburg 1980). L. Feuerbach: Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841, passim.

21 esfuerzo especial para reconocer su presencia y determinar su contenido"12. Este esfuerzo es el realizado por las ciencias, cuyo universo representacional acaba sustituyendo al de las representaciones naturales. La ciencia de Galileo, por ejemplo, habra hecho aflorar "las interpretaciones naturales que son incompatibles con las interpretaciones de Coprnico [i. e., con las de la imagen copernicana del mundo] para sustituirlas por otras"13. Por ltimo, desde finales del S. XIX, cuando se intensifica el problema de la demarcacin entre ciencia y no ciencia, se analiza con detenimiento la nocin de nocin de concepcin natural del mundo. El primer estudio amplio es realizado por el empiriocriticista Richard Avenarius14. Sus resultados influirn en la nocin de actitud natural utilizada por Husserl, pero tambin en el amplio uso de la misma nocin por parte de autores como E. Cassirer15 y Heidegger16. (En otros contextos se alude a ella como expresiones como "intuitivo", Ciencias folk", etc.) La nocin de imagen natural ha sido retomada ltimamente (Philipse 2001) para ordenar en torno a ella toda la filosofa contempornea17. Cabe por ltimo recordar que la epistemologa evolutiva ha arrojado nueva luz, no slo descriptiva, sino tambin causal, sobre los rasgosP. Feyerabend: Wider den Methodenzwang, Frankfurt 1976, Cap. 6, p. 108 y ss. (1 ed.: Against Method, 1975). 13 P. Feyerabend, op. cit., p. 113. 14 R. Avenarius: Der menschliche Weltbegriff [1 1981], Leipzig 31927. La obra est ntegramente dedicada al anlisis de la "concepcin natural del mundo". Avenarius investiga bajo este concepto lo que considera el punto de partida "natural y universal" (p. 6) de las distintas imgenes del mundo y que no seran sino "variaciones" (21-32) de la natural. 15 E. Cassirer: Phil. der symbolischen Formen Berlin 1929, vol. III. s. La 'concepcin natural' del mundo tendra un paralelo antropolgico y filosfico-cultural en el de 'comprensin natural de la cultura' (natrliches Kultur-Verstndnis), a la que Cassirer opone la 'comprensin cientfica' en su Logik der Kulturwissenschaft [1 1952], Darmstadt 1971(3), p. 77 ss. 16 M. Heidegger: Phnomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, ed. W. Brcker, Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt, Bd. 61, 1985, p. 196. Cfr. tambin M. Heidegger & E. Blochmann: Briefwechsel 1918-1969, ed. W. Storck, Marbach am Necker 1990, p. 25; aqu identifica Heidegger la "Logik des Scheins" con la "Metaphysik der natrlichen Weltanschaung". 17 Una crtica detallada en J. Pacho (2005).12

22 estructurales del conocimiento humano que, segn este uso ya tradicional del trmino, se vienen designando como naturales o connaturales al sistema cognitivo humano. La nocin de naturalidad es en todos estos lugares

historiogrficos es epistmica; y en todos est al servicio de una teora crtica del conocimiento. Esta teora asume al menos: (a) Hay rasgos epistmicos que son dependientes de forma ms o menos directa de la naturaleza del sistema cognitivo18 y que generan o condicionan representaciones muy naturales a l, pero no por ello verdaderas. (b) Su error (cuando se detecta) es explicable porque dichas representaciones son deudoras de una actitud cognitiva no programticamente autocrtica. (c) Podemos constatar la existencia de la naturalidad epistmica y de sus errores ocasionales porque es posible otro tipo de actitud cognitiva cuyos resultados revisan los de la actitud natural. (d) Esta otra actitud es la cientfica (no exclusiva de las ciencias naturales), pues las teoras cientficas contienen con frecuencia revisiones crticas, a veces expresamente, de las actitudes naturales y de sus resultados representacionales.

3. 2 Algunos ejemplos de creencias naturales Estas conclusiones pueden reforzarse mediante algunos ejemplos. Los primeros conciernen a la interpretacin de hechos del mundo, los segundos a la relacin del mundo con el lenguaje. En cuanto a la interpretacin de hechos del mundo: -Es natural en sentido epistmico pensar que el Sol gira en torno a la Tierra; no es natural pensar lo contrario.18

Por supuesto, este tipo de naturalidad no est en contradiccin con lo que podramos denominar naturalidad sociocultural, tal como, p. je., ha sido analizada por Sellars (1971) bajo la nocin de "imagen manifiesta". Sobre algunas relaciones entre ambas vase infra cuadro 1. Sellars mismo ha visto, aunque no explorado, esta relacin al admitir una imagen precultural que denomina "Imagen originaria". Sobre esta cuestin vase Pacho (2005).

23 -Es natural pensar que el espacio es tridimensional (geometra euclidiana), y es poco natural codificar el mundo bajo geometras de ms de tres dimensiones. No es natural pensar que la distancia ms corta entre dos punto no sea la lnea recta. Para asumirlo no es necesario haber ledo y aceptado los Elementa de Euclides. Para asumir la contraria es necesario instalarse en un universo representacional extremadamente 'construido'. -Es natural creer que el orden no puede surgir del caos de forma espontnea o que la existencia de orden presupone la existencia de alguna instancia inteligente. Las teoras sobre las culturas arcaicas confirman la naturalidad epistmica de esa idea: "El movimiento hacia el desorden y la destruccin y el caos constata el antroplogo A. Gehlen son, desde el punto de vista de los mitos ms antiguos, previsibles y naturales, el cosmos es divino (i.e. causado por un ser inteligente"19. matemticos. Diderot Darwin refut con esa creencia con argumentos que unifica una teora compleja

(implcitamente)

el argumento de Diderot, subteoras biolgicas y

datos empricos. Es poco natural abandonar, como hace la ciencia, la creencia en una causa racional del orden, porque implica contravenir la tan natural tendencia a considerar el desorden como el estado previsible de las cosas mientras no intervenga una inteligencia que las ordene y mantenga activamente su orden. En cuanto al lenguaje, los significados y su relacin con el mundo: -Es natural (como ha mostrado Grice 1989) considerar que no hay diferencia significativa entre las preguntas "Qu es un unicornio?" y "Qu significa 'unicornio'?". El testimonio lingstico de los nios entre 4 y 6 aos muestra que para ellos es evidente que cada cosa tiene el nombre que mejor le va, pues sera absurdo que19

A. Gehlen: Urmensch und Sptkultur, 1956), p. 105.

Wiesbaden 1986 (1 ed. Bonn

24 las flores se denominaran "piedras" o los caballos "casas"20. Es natural pensar que cada cosa tiene un nombre propio que le corresponde naturalmente, as como que cada nombre tiene un significado igualmente natural21 y por tanto 'verdadero' y 'eterno' (invariable)22. No es natural negar ambas cosas23. -Es natural considerar el lenguaje humano como un universo de significados invariables y las palabras como los rtulos que cada lenguaje coloca bajo esos significados. ste es al menos el convencimiento de O. Quine, lo que ha dado lugar a su crtica al "mito del museo". En este mito cree, segn Quine, el "sentido comn" y aade maliciosamente buena parte de la "tradicin" filosfica24. La raz de este mito estara en un pecado literalmente "original", concerniente al aprendizaje del lenguaje, tanto desde el punto de20

Tal creencia est sin duda naturalmente favorecida por la equivalencia lingstico-pragmtica de las preguntas "Qu es eso?" y "Cmo se llama eso?" en el lenguaje corriente. La familiarizacin con una lengua hace difcil para el hablante, tal vez por fuerza de la mera costumbre, que las cosas pudieran tener nombres distintos. Cuando mi hija, a penas cumplidos 6 aos, me pregunt por qu las cosas se llaman "como se llaman" y no llevan "otros nombres", yo le ped que buscara alternativas. Tras probar dos o tres retir enrgicamente la pregunta inicial y asegur que cada cosa tiene el nombre que "mejor le va". Dos hechos son especialmente llamativos en este involuntario experimento. De un lado, que las alternativas buscadas fueron que las flores se denominaran "piedras", los caballos "casas", etc., es decir, el lxico disponible es un sistema cerrado, no ampliable artificialmente. De otro, que su rotunda conclusin de que cada cosa tiene el nombre que mejor le va no encontr impedimento alguno en la circunstancia de que es bilinge desde que comenz a hablar y utiliza permanentemente las dos lenguas en la conversacin familiar diaria. 21 Tal creencia est sin duda naturalmente favorecida por la equivalencia lingstico-pragmtica de preguntas como "Qu es un unicornio?" y "Qu significa 'unicornio'?" en el lenguaje corriente. 22 Un buen ejemplo de esta semiologa natural, que no naturalista, puede leerse en el De vulgari eloquentia de Dante (ed. V. A. Marigo, Fiorenze 1938, I, VI, 4. p. 25): "...certam formam locutionis [scil.: 'rerum vocabula', 'vocabulorum constructionem' y 'costructionis prolationem'] a Deo cum anima prima concretam fuisse". 23 Cfr. W. K. Essler: "ber die Theorie der natrlichen Bedeutung der Wrter", in: Analytische Philosophie I, Stuttgart 1972, pp. 107-111. 24 W. v. O. Quine, La relatividad ontolgica y otros ensayos, Tecnos, Madrid, 1969, p. 44.

25 vista individual como filogentico: "La confusin entre signo [palabra] y objeto es un pecado original, tan viejo como el lenguaje mismo"25. 3. 3 Apostillas para evitar equvocos Cuatro observaciones sobre la nocin de 'natural' de sesgo epistmico son necesarias para evitar malentendidos y responder a algunas objeciones que suelen levantarse contra el uso del trmino natural referido o objetos epistmicos. 1. Aunque la nocin epistmica de natural se ha utilizado desde finales de la Ilustracin preferentemente en contextos crticos (salvo en expresiones retricas equivalentes a evidente, plausible, etc.), el significado es en principio neutral respecto del valor verdad. Uno de los significados de natural de sesgo epistmico es el de connatural. Que una actitud sea connatural al sistema cognitivo humano no puede en principio servir de argumento a favor o en contra de que las representaciones derivadas de o coherentes con ella sean verdaderas o falsas26. 2. Toda posicin acerca de si una creencia determinada es o no epistmicamente natural depende de una teora no-natural, sino cientfica, acerca del mundo y del conocimiento humano. Es decir, esa posicin es histricodependiente: depende de lo que en cada caso sabemos del mundo y, en especial, de esa parte de l que es el sistema cognitivo de los humanos. As, la teora de la 'tabla rasa' caracterstica del empirismo clsico moderno puede ser considerada a la luz de la teora general de la evolucin como una de las posibles versiones de la epistemologa natural en contextos culturales "predarwinistas"27. Pero es poco probable que Locke considerara su25 26

27

W. v. O. Quine, Op. cit., p. 28. Es no obstante pertinente recordar que en la lgica medieval, en el Renacimiento y todava en crculos como el cartesiano ste sin duda por influencia de la logica naturalis de P. Ramus o la lgica de Port Royal ser 'natural' en contextos lgicos y metodolgicos era un rasgo epistmico positivo. Las crticas posteriores a las creencias naturales (Hume), a la "metafsica natural", la "dialctica natural" y la "ilusin natural" (Kant) o las "representaciones naturales" (Hegel) fueron dando a este trmino un significado cada vez ms peyorativo. Cf. J. Pacho: "Zur Semantik des Natrlichen in Hegels Phnomenologie", Hegel-Jahrbuch 2002, 312-233. He analizado este aspecto de las teoras del conocimiento en J. Pacho: "Naturalizacin de la epistemologa e imagen darwinista del mundo",

26 teora del conocimiento como una teora subdesarrollada o menos crtica que la innatista. Locke, como todos los empiristas predarwinistas, podra argir que la posicin innatista es ms natural, y errnea, que la suya, pues introducira un ingenuo deus ex machina a falta de una teora que explique hechos como la existencia de conceptos cuya gnesis emprica no nos es patente en la experiencia corriente. Estos ejemplos muestran que la atribucin de naturalidad epistmica de una creencia es siempre resultado de una teora cientfica, verdadera o falsa. En ese sentido dicha nocin es trivialmente relativa a contextos culturales. 3. Esa relatividad contextual no impide detectar niveles de diferente profundidad y relevancia en la naturalidad epistmica de representaciones dadas. La naturalidad epistmica subyacente a la representacin del paraso como un vergel por los habitantes del desierto no es del mismo nivel que la naturalidad epistmica por la que diferentes culturas y pocas han asumido el geocentrismo o la tridimensionalidad del espacio. Parece plausible tomar el grado de universalidad del contexto como indicador de relevancia epistmica. En imgenes del mundo tan dispares como la mitologa griega, la fsica de Aristteles, Descartes, Galileo o Newton y la de Einstein se constata que mientras que la tridimensionalidad es compartida por todas menos por la ltima, el geocentrismo slo lo comparten las dos primeras. Parece razonable asumir que, siendo ambas por hiptesis creencias naturales, el geocentrismo es una creencia ms perifrica que la tridimensionalidad del espacio (tanto desde el punto de vista psicocognitivo como desde el punto de vista histrico-cultural). 4. Parece en suma plausible: (a) que la revisin conceptual de las representaciones ms naturales se haga de fuera a adentro, es decir, que se comience por los aspectos ms perifricos del edificio representacional que alberga nuestra conceptualizacin del mundo; y (b) que las representaciones cognitivamente ms naturales sean ms durables o, lo que es lo mismo, que se revisen ms tarde en la historia del conocimiento. Ejemplos:

Dilogo Filosfico, 57(2003), 401-430.

27

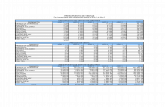

ConceptoEspacio trid. Euclidiano Geocentrismo

Teora fsica

Permanencia histca.

Naturalidad cognitiva muy alta

[Mitos], E. Antigua, hasta ca. 1900 Galileo, Descartes, Newton Mitos, E. Antigua, Medioevo

hasta ca. 15431600 desde ca. 1900

alta nula

Espacio/tiempo Einstein

Cuadro 1. Relacin entre la permanencia histrica de una nocin y su grado de compatibilidad con actitudes cognitivas naturales

Ciertamente, el slo hecho de que una teora dada sea ms reciente que otra no es un indicio seguro a favor de que dicha teora sea menos deudora de actitudes cognitivas naturales. As, el heliocentrismo fue conocido en la Antigedad, pero durante la Antigedad y la E. Media el geocentrismo fue ms natural al entorno cultural, constituy parte esencial de la imagen del mundo 'manifiesta', por utilizar la terminologa de Sellars (1971, 14 ss.). No obstante, hay fuerte indicios a favor de que la historia del conocimiento cientfico tiende a alejarse progresivamente de las actitudes cognitivas naturales y de sus contenidos correspondientes, pero que no lo hace de cualquier forma. Un estudio detallado de este proceso de distanciamiento en la historia de la ciencia debera aportar datos de gran valor para la epistemologa en general, la epistemologa histrica y la teora de la cultura. Es en suma altamente plausible que haya rasgos cognitivos ms naturales o menos naturales que otros, as como que la naturalidad epistmica no representa para la ciencia un criterio de verdad o un lmite que defina a priori el mbito de las creencias no revisables. 3. 4. Algunos rasgos epistmicos que evidencian la nonaturalidad de la ciencia Definir los rasgos epistmicos de la ciencia es tanto como esbozar el ncleo duro de una filosofa de la ciencia prekuhneana. Ni hay lugar aqu para ello ni albergo tal pretensin. Slo quiero destacar algunos rasgos de la ciencia que inducen o representan su

28 no-naturalidad epistmica. Me cio a algunos muy genricos, que engloban aspectos actitudinales, metodolgicos y representacionales. 1. Los contenidos de la ciencia (sus conceptos y teoras) son histricamente muy inestables; desde luego mucho ms inestables, i. e., menos durables, que los de otras formas culturales (si exceptuamos, tal vez, el arte occidental moderno y contemporneo). La antropologa cultural comparada confirma la sorprendente "longevidad" o incapacidad de modificacin e innovacin de "las imgenes arcaicas del mundo" de las primeras grandes culturas, (Gehlen 19865, p. 165). La cultura homrica pudo conservar sus valores y creencias durante milenios. Cuando surge lo que Aristteles denomina un "tipo de filosofa", con los Jonios, ocurre algo tan nuevo como sorprendente para los usos culturales conocidos hasta entonces: cada autor es portador de una imagen del mundo y esta imagen del mundo ser revisada por la siguiente generacin. Hechos as merecen una explicacin que no slo tenga en cuenta factores "externos" (no epistmicos: polticos, econmicos, etc.). 2. La ciencia es sta es mi explicacin estructuralmente autocorregible, por lo que ha podido desarrollar estrategias metodolgicas autocorrectoras. Por eso mismo es autoerosiva respecto de sus contenidos. (El argumento descriptivo kuhniano contra el falsacionismo no es aqu relevante: si todos los cientficos fueran kuhnianos, entonces la historia global de la ciencia podra ser falsacionista, pues todos los cientficos ms kuhnianos, no interesados por el valor verdad, sino por tener xito, pondran el mayor empeo en falsar las teoras de otros28.) Para que esta hiptesis sea fasable slo es necesario que las teoras cientficas sena falsables. De hecho, la estrategia no funcionara en contextos estticos o religiosos. Falsable es, por lo dems, la tesis de Kuhn, como muestra este caso:Cuando Darwin (1984) encontr, dice, "por fin un rayo de luz" (273), i.e., "una teora sobre la que trabajar", decidi "no escribir durante algn tiempo ni siquiera el ms breve esbozo" a fin de "evitar los prejuicios" (87). Se someti adems a un procedimiento que considera un "regla de oro" y que es, en cuanto a la actitud, tpicamente falsacionista: "Durante muchos aos he seguido una regla de oro, a28

He expuesto este argumento con detalle en J. Pacho: "Cultura como crisis. Una interpretacin del falsacionismo popperiano", en A. J. Perona (ed): Contrastando a Popper, Biblioteca Nueva, Madrid 2008, 151-196.

29saber, que siempre que topaba con un dato publicado, una nueva observacin o idea que fuera opuesta a mis resultados generales, la anotaba sin falta y enseguida, pues me haba dado cuenta por experiencia de que tales datos e ideas eran ms propensos a escaprseme rpidamente de la memoria que los favorables" (89).

3. Al ser estructuralmente autocorregible, metodolgicamente autocorrectora y, por tanto, autoerosiva, la ciencia prima (pace Th. S. Kuhn) el valor verdad sobre valores como la estabilidad o la seguridad cognitivo-existencial que pudieran derivarse de sus resultados cognitivos. En contra de lo que pensaron los filsofos desde al menos Platn a Descartes, la certeza no es una buena compaera de la ciencia. La ecuacin verdad = certeza anida no slo en todas las actitudes dogmticas, sino que no permitira distinguir con ventaja las teoras cientficas de, p. ej., las creencias religiosas. La ciencia moderna ha asumido que certeza y verdad no son coextensivas. La certeza es un estado de nimo; la verdad, si de alguna forma puede justificarse su existencia, una propiedad de los enunciados. Como ha subrayado H. Albert (1987 y 1997), si una sociedad considera que la estabilidad de las creencias y valores establecidos son valores superiores a la ampliacin del conocimiento, entonces no debera ser permisiva con la ciencia; hara bien en controlarla lo ms posible o, cabe aadir, potenciar, directamente, por utilizar la expresin de Rorty, otros "centros de gravedad cultural" tales como la religin. Albert concluye (1987, 171) de ah que la permisividad con la ciencia es un problema constitucional, un politicum de primer rango. 4. La ciencia no es slo una forma cultural muy competitiva cognitivamente. Su performancia cognitiva es indisociable del hecho de que la actividad cientfica es siempre un proceso metodolgicamente autoreferente en el que se perfeccionan los procedimientos cognitivos. La ciencia no slo aprende cosas acerca del mundo, sino que siempre aprende a conocer mejor el mundo. (A veces este segundo conocimiento se especializa e independiza en las teoras normativas del conocimiento y en las filosofas de la ciencia; pero no es necesario que esto ocurra para que la ciencia progrese en el conocimiento del conocimiento.) 5. Ello explica que la innovacin conceptual de la ciencia sea mucho ms rpida que la de las mutaciones ms o menos aleatorias producidas por el uso corriente del lenguaje y de la experiencia fuera

30 los nichos cientficos. La innovacin sigue en la ciencia un ritmo de evolucin cultural propio, extremadamente rpido, ms rpido que el de otras formas de cultura (ms rpido tambin que el del crecimiento econmico o incluso que el de la explosin demogrfica mundial (Solla Price, 1963). 6. Es programticamente poco respetuosa con creencias establecidas, con los usos heredados del lenguaje natural y con sus implicaciones representacionales. La historia de la ciencia no slo sigue un ritmo propio de evolucin cultural muy rpido, sino que es tambin en parte la historia del descubrimiento y explicacin causal de los errores de creencias epistmicamente ms naturales. Ejemplos clsicos de este tipo de explicaciones son la teora del movimiento de Galileo respecto de las supuestas evidencias empricas del geocentrismo y la teora newtoniana de la refraccin de la luz y la imagen del bastn quebrado en el agua. 7. La divergencia entre el mundo representacional natural y la imagen cientfica aumenta de forma especialmente visible cuando ste es el caso en las revoluciones cientficas la actividad cientfica produce mutaciones radicales de nociones y creencias de profunda raigambre en concepciones heredadas del mundo (p. ej.: heliocentrismo, mutabilidad de las especies y nueva nocin de 'especie' en biologa, nocin de espacio-tiempo en fsica relativista, nocin de causalidad y simultaneidad en la mecnica cuntica, etc.). La innovacin conceptual puede adems ir ligada a teoras cuyo ncleo duro se formula en lenguajes matemticos de tal complejidad (cfr. mecnica cuntica) que la traduccin de ese ncleo de la teora al lenguaje natural no siempre es posible sin prdida semntica significativa. Estas consideraciones ataen a la estructura formal de la ciencia y a algunas de sus consecuencias culturales. Para comprender su singularidad epistmica, y en especial su no-naturalidad, es tambin relevante: 8. El hecho de que la ciencia es un acontecimiento

extremadamente tardo de la historia humana, pues aparece en los ltimos 2.500 o en los ltimos 500 aos (segn el rigor con el que

31 definamos la nocin de 'ciencia') dentro de una historia de unos 2,5 millones de aos, perodo en el que se configuro el gnero homo, del que deriva nuestra especie. Es decir, es la forma simblica ms reciente y aparece cuando aspectos bsicos de los rganos cognitivos y de sus funciones bsicas, de los que se sirve la especie para construir ciencia, llevan ya fijados cientos de miles de aos, y han tenido todo ese tiempo para fijar pautas, rutinas y tradiciones en el uso de los sentidos, en la mente; y, durante los ltimos milenios, tambin en el lenguaje. Cuando la ciencia accede a la cultura humana se encuentra, pues, con un bagaje cognitivo tan ancestral que sus races se alimentan sin duda de la historia filogentica precultural, historia que ha construido durante cientos de miles de aos si excluimos el lenguaje y consideramos la continuidad evolutiva con nuestros ancestros, incluso durante millones de aos bases condicionantes de la cultura humana posterior. No es, por tanto, extrao que la joven ciencia, que no surgi con la intencin de salvar y reforzar las creencias adquiridas, no sea respetuosa con ese bagaje, pese a ser inmensa su deuda para con l. As, pues, la ciencia es, si se quiere utilizar la extraa expresin referida a objetos objeto culturales, un gnero natural; y lo es porque, pace Rorty, no es, desde el punto de vista epistmico, nada natural. Tanto ms difcil sera que la ciencia, es decir, sus actitudes, procedimientos y contenidos lleguen a constituir pare de la cultura integrada (contra la tesis descriptiva (i), subtesis (a), evocada al inicio dentro de las tesis clsicas). Pero, en cualquier caso, ser imposible comprender las dificultades de integracin cultural de la ciencia si no se tienen en cuenta sus particularidades epistmicas y, en especial, su no-naturalidad. La negacin de que la ciencia sea un gnero natural es una tesis subsidiaria de la neutralizacin epistmica de la ciencia frente a otras densificaciones de la cultura. He intentado mostrar que esa

32 neutralizacin no est avalada ni por los rasgos epistmicos de la ciencia ni por los hechos de la cultura en los que la ciencia ha tenido algn protagonismo. La ciencia no realiza una forma natural de pensar el mundo, y eso explica que, pese a las apariencias, tampoco represente una forma de pensar socioculturalmente generalizada.

33

BIBLIOGRAFAAlbert, H., "Erkenntnis, Kultur und Gesellschaft", en: Kritik der reinen Erkenntnislehre, Tbingen 1987, 144-177 Albert, H. "The Conflict of Science and Religion: Religious Metaphysics and the Scientific World View as Alternatives", Journal of Institutional and Theoretical Economics, 153(1997), 216-232 Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford Press 1994 Davidson, D., "A Coherence Theory of Truth and Knowledge" en: Truth and Interpretaion: Perspectives on the Philosophy of D. Davidson, Oxford 1986 Gehlen, A. Urmensch und Sptkultur. Wiesbaden: Klostermann Vittorio (19865) (1 ed. Bonn 1956) Goodman, N. Ways of Worldmaking, Cambridge, Indianpolis 1978. Goodman, N. "Art and the Understanding", en Languages of Art, Blacwell, Indianapolis 1985, 225-265. Darwin, Ch., Autobiografa y cartas escogidas, ed. Fr. Darwin, 2 vols., Alianza Ed., Madrid 1984 Denkel, A., "Natural Meaning", Australian Journal of Philosophy, 70 (1992), 296-306 Grice, H.P., "Meaning", en : Studies of the Way of Words, Cambridge Mass., London, 1989, 213-223 Pacho, J., "Natural versus naturalista y viceversa", en T., Grimaltos & J. Pacho: La naturalizacin de la filosofa: Problemas y lmites, PreTextos, Valencia 2005, 17-46 Pacho, J., "Cultura como crisis. Una interpretacin del falsacionismo popperiano", en A. J. Perona (ed): Contrastando a Popper, Biblioteca Nueva, Madrid 2008, 151-196 Pacho, J., "Epistemological Pluralism, Interculturalism and Transculturalism", en: Fr. Wallner et al. (ed).: Interculturelle Philosophie: The Viennese Programm, Wien 2009, 61-79 Philipse, H., "What is a Natural Conception of the World?", International Journal of Phil. Studies, 9(2001), 385-399 Potter, J., "Two Kinds of Natural", Discourse Studies, 4(2002), 539-542 Ryle, G., "Critical Notice of Martn Heidegger, Sein und Zeit", Mind, 38(1954), 355-70 Ryle, G., "The World of Science and the Everyday World", en Dilemas, Cambridge Univ. Press, 1954, cap. 5 Rorty, R., Eine Kultur ohne Zentrum, Stuttgart 1993 Rorty, R., "Es la ciencia un gnero natural?", en Objetividad, realismo y verdad, Paids, Barcelona 1996, 71-92 Rorty, R., Verdad y progreso, Paids, Barcelona 2000

34Rorty, R., "Pragmatismo, pluralismo y postmodernismo", Endoxa, 12 (2000), 17-32 Sellars, W., "La filosofa y la imagen cientfica del hombre", en Ciencia percepcin y realidad, Tecnos, Madrid 1971, 9-49 Solla Price, D. de, Little Science, Big Science, New York, Columbia University Press, 1963 Speer, S. A., "'Natural' and 'Contrived' Data: A Sustainable Distinction?", Discourse Studies, 4(2002), 511-526 Strawson, P. F., Skepticism and Naturalism, London 1985 Weber, M., "Wissenschaft als Beruf", Gesammelte Aufstze zur Wissensschaftslehre, Tbingen 1968, S. 594, [1 1919]. Williams, M., Unnatural Doubts. Epistemological Realism an the Basis of Scepticism, Oxford 1991 Wolpert, L., The Unnatural Nature of Science, London 1992

35

RORTY, ENTRE ESCEPTICISMO Y NO-NATURALIDAD

scar Gonzlez Castn (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)

Creo que el artculo de Julin Pacho sigue una doble estrategia con destinos algo desiguales. Por una parte sostiene que no es posible argumentar por una va directa contra Rorty y, llegado el caso, refutarlo de esta manera, porque el argumento de Rorty es autoinmune y est vaco de contenido. Dado que no es posible este atajo directo, Julin Pacho ensaya la va indirecta que consiste en decir que la ciencia, en contra de lo que sostiene Rorty, s tiene rasgos epistmicos especficos suficientes para hacer de ella un gnero cultural artificial, algo con seas de identidad propias debido, precisamente, a su no-naturalidad. En lo que sigue, tratar de mostrar en primer lugar que s es posible argumentar contra Rorty por la va directa, aunque este argumento no afecta slo a su nocin de ciencia, sino a todo lo que dice. En segundo lugar, argumentar que la especificidad de la ciencia no puede venir de su no-naturalidad que hara de ella un gnero cultural artificial con rasgos propios de diversa ndole, que los tiene, pero no precisamente por su supuesta no-naturalidad. Sobre la primera cuestin no dir nada que no est contenido en el trabajo de Julin Pacho, slo que extraer conclusiones algo distintas de las suyas. Rorty, precisamente en el artculo que da pie a las reflexiones que acabamos de or titulado Es la ciencia un gnero natural?, se basa en gran medida en Donald Davidson para sostener

36 que la verdad es indefinible y que no designa ninguna relacin especial entre el lenguaje y el mundo. Rorty cita incluso con aprobacin a Davidson en este sentido: [T]oda la evidencia [sensorial] que existe es precisamente lo que supone hacer nuestras oraciones o teoras verdaderas. Sin embargo, nada, ninguna cosa, vuelve verdaderas las oraciones o las teoras: ni la experiencia, ni las irritaciones superficiales [de los rganos de los sentidos], ni el mundo, pueden volver verdadera una oracin.29 Como suele decirse, se puede marear mucho la perdiz para que las cosas no parezcan lo que parecen y para que no tengan las consecuencias que parecen tener. Sin embargo, un estudiante de primero podra seguramente ver en esta tesis la huella imborrable de su autorrefutacin. Puesto que la cita de Davidson contiene oraciones metalingsticas que hablan acerca de si hay algo o no hay nada que vuelva verdaderas las oraciones y en ella se declara que no hay nada que las vuelva verdaderas, y dado tambin que pretende que estas oraciones sean verdaderas o, al menos, que tengan una buena justificacin, entonces tampoco hay nada que vuelva verdaderas o justificadas las oraciones de Davidson las cuales, antes de ser metalingsticas, son, en primer lugar, oraciones. Y si nada las vuelve verdaderas, ni siquiera las oraciones de las que ellas hablan, no hay que tomarlas por tales. Julin Pacho parafrasea a Rorty como alguien que sostiene las tesis de Davidson o las de su colega Nelson Goodman. Tanto monta, monta tanto. Cito las parfrasis y les aado una apostilla. El mundo no vuelve verdaderas (verifica) las creencias. Apostilla: incluida sta a la que tampoco hace verdadera. No tenemos acceso a la verdad. Apostilla: excepto a esta verdad. Julin Pacho concluye que la descripcin [de Rorty] sobre la relacinDavidson, Donald: On the Very Idea of a Conceptual Scheme, en Inquiries into Truth and Interpretation, (Oxford, OUP, 1984), p. 194.)29

37 de la ciencia con el mundo (o con la verdad) no puede ser calificada de verdadera o falsa, lo cual es equivalente a decir que no puede ser pensada de forma inteligible. Tambin afirma que la pregunta acerca de si la ciencia tiene rasgos epistmicos propios es una cuestin relativa a hechos, es decir, que es una cuestin que se refiere a la determinacin del hecho de si la ciencia tiene o no tiene determinados rasgos epistmicos. Pero si se declara que no hay ningn hecho que haga verdadera una oracin, entonces ni que la ciencia tenga esos rasgos epistmicos hace verdadera la tesis de que los tiene ni tampoco hace falsa su negacin. Igualmente, que la ciencia no tenga esos rasgos epistmicos tampoco hace verdadera la tesis de que no los tiene ni falsa su negacin. Quizs en esto consiste la autoinmunidad de Rorty. Digas lo que digas, nada lo hace verdadero, pero tampoco falso. Lo que quiero decir, en pocas palabras, es que Julin Pacho ha sido muy condescendiente con Rorty y compaa al declarar solamente que sus tesis son autoinmunes o vacas de contenido, aunque una vez mencione que con ellas se puede formular una reduccin al absurdo. Creo ms bien que se autorrefutan, como siempre se ha refutado a s misma toda tesis escptica radical sobre la verdad que se erige en contra de las condiciones ideales lgico-objetivas de toda teora, para decirlo con la terminologa que usa Husserl en los Prolegmenos a la lgica pura. En cualquier caso, es importante sealar que las tesis de Rorty sobre la ciencia como algo que no tiene rasgos epistmicos especficos y, por lo tanto, como algo que no puede constituir un gnero cultural artificial que se pudiera distinguir y demarcar de otros gneros culturales como la filosofa, el arte o la religin y en esto consiste para Rorty que la ciencia no sea un gnero natural--, se podran discutir con cierta independencia respecto de su escepticismo radical. Paso entonces a discutir la tesis de Julin Pacho segn la cual la ciencia es un gnero no-natural que

38 trata de desplazar la tesis de Rorty segn la cual la ciencia no es un gnero natural. La discusin de esta cuestin es ms compleja y, por lo tanto, puede parecer ms enrevesada que la discusin de la primera. Pero intentar ser todo lo claro que pueda. Para Julin Pacho la ciencia es un gnero cultural poco natural o nonatural pero no por el hecho de que sea cultural, lo que sucedera inmediatamente siempre que lo cultural se contraponga a lo natural, sino porque la ciencia, con sus caractersticas distintivas, se alza en contra de la supuesta naturalidad de ciertas creencias. Es su oposicin a esta clase de creencias naturales las que hace de la ciencia un gnero no-natural. Lo que me parece dudoso es la nocin de no-natural y otras que ella implica sobre las que se define a la ciencia como no-natural. La no-naturalidad de la ciencia quiere decir en primer lugar que la especificidad epistemolgica de la ciencia, que la convertira en un gnero cultural relativamente bien demarcado, la separa muy claramente de las epistmicas naturales, es decir, de las formas de pensar, razonar, a percibir, su recordar, etc. ser, que sin pueden, debido o bien precisamente connaturalidad, embargo,

verdaderas o bien falsas. Julin Pacho traza la historia de los usos del concepto de natural y pone de manifiesto que en ciertas pocas y para determinadas tradiciones que cierto rasgo, un mtodo por ejemplo, fuera tildado de natural era algo positivo, mientras que en otras, especialmente a partir de los contextos crticos de la Ilustracin, que algo sea natural, es decir, que sea algo que parece que va de suyo para muchas personas, era motivo ms que suficiente para ponerlo en tela de juicio. Es la naturaleza en nosotros, que para algunos ejerce de amorosa madre y para otros de prfida madrastra.

39 En los contextos crticos ilustrados cuando distintos autores

consideraban que ciertas formas de pensar eran falsas, pues incluyen formas lgicas de razonamiento que son incorrectas y afirmaciones o juicios sobre el mundo que son falsas, estos autores acababan calificndolas con el San Benito epistemolgico de natural. Lo natural, entonces, parece que indicaba, aunque no lo explicita as Julin Pacho, no simplemente lo que es falso o conduce a falsedad, sino que tiene un plus de significatividad. Al decir que algo es natural se est apuntando, segn creo, a la causa u origen de la falsedad. En vez de decir simplemente que ciertos contenidos o formas de razonamiento son falsos, estos autores afirmaban que son naturales e, implcitamente, sostenan que lo natural lleva a la falsedad. Haba, pues, una relacin entre lo que muchas personas piensan (la materia de su juicio) y cmo muchas personas piensan (la forma de fundamentar o seguirse lgicamente uno juicios de otros), y lo connatural. Lo natural era concebido como la causa de que muchas personas piensen igual pero que, por lo mismo, piensen igual de mal. En trminos de Rorty podemos decir que lo natural era la causa del amplio consenso tanto sobre la materia como sobre la forma del conocimiento, aunque en ambas cuestiones la gente pudiera estar equivocada. En cualquier caso, dada el significado valorativo dicotmico del trmino natural que se desprende del anlisis histrico de su uso, nosotros no podemos decir hoy, al contrario de lo que pas en pocas pasadas, que porque alguna actitud sea connatural al sistema cognitivo humano ya por ello las creencias y representaciones que se derivan de ella son verdaderas, pero tampoco se puede decir que sean falsas. Lo difcil es saber qu se puede extraer del estudio emprico del sistema cognitivo humano en trminos de su naturalidad dado que ese es un estudio acerca de cmo, de hecho, razonan los

40 seres humanos. Y de hecho unos razonan naturalmente bien y otros naturalmente mal, unos mejor y otros peor. Debido a que decir que una actitud es natural no implica afirmar que sea verdadera pero tampoco que sea falsa, Julin Pacho afirma que considerar que una creencia es o no es epistmicamente natural depende de una teora acerca del mundo y del conocimiento humano que se considera a s misma verdadera, aunque pueda acabar siendo reconocida como falsa con el paso del tiempo. Pero en estos contextos, por los ejemplos que propone el autor, ya se ha disuelto la dicotoma valorativa o, mejor, neutralidad, que se desprenda del anlisis histrico del uso de natural a favor del uso peyorativo del trmino cargado, como veremos, de cierto etnocentrismo rortyano. Pensar en la mente humana como tabula rasa es quizs epistemolgicamente natural, pero falso, para el darwinismo, as como el innatismo era natural, pero falso, para Locke en relacin con la tesis de la habitacin vaca de la mente. Por eso, Julin Pacho afirma que la nocin de naturalidad es trivialmente relativa a contextos culturales. Slo es necesario apostillar que desde estos contextos culturales y siempre de una forma retrospectiva, se tilda negativamente a una creencia de natural. El ltimo contexto cultural desde el que hacer este juicio negativo es el nuestro. Esto se ve por la siguiente consideracin de Julin Pacho acerca de la idea de que es posible detectar niveles de diferente profundidad y relevancia en la naturalidad epistmica. Esta es, a mi modo de ver, una de las partes ms interesantes del ensayo. En ella se argumenta a favor de un principio general o criterio para determinar el grado de naturalidad de una creencia, slo que hay un peligrossimo desplazamiento desde el grado de naturalidad epistmica al grado de relevancia epistmica. El peligro estriba, como mostrar despus, en que no se aclara la nocin de relevancia epistmica y en que se la

41 hace compatible con la idea de que hay creencias que son epistmicamente muy relevantes pero falsas. El principio o criterio dice as: Cuantos ms contextos culturales diversos y cuantas ms pocas diferentes compartan una creencia, ms natural es dicha creencia. Tambin ms relevante. En suma, la relacin entre naturalidad cognitiva, relevancia y permanencia histrica y cultural es directamente proporcional. As se dice que la creencia en la tridimensionaliad del espacio es ms natural que la creencia en el geocentrismo y que, por tanto, una creencia es ms perifrica que la otra dentro de nuestro sistema natural de creencias, menos relevante, aunque las dos sean falsas igualmente falsas para nosotros hoy. Mi objecin en este punto es que no veo qu relacin hay entre la categora de mayor permanencia histrica y cultural lo que a la postre quiere decir mayor acuerdo-- y la de naturalidad o mayor naturalidad. Para aceptar esta relacin abra que argumentar independientemente, sin cometer una peticin de principio, que algo tiene mayor permanencia histrica y cultural porque es ms natural. Pero no hay tal argumentacin. En este punto mi crtica es semejante a la que hizo Locke al innatismo. No se puede argumentar legtimamente que el acuerdo general pruebe que hay innatismo como tampoco se puede argumentar legtimamente que la mayor permanencia histrica y cultural de una creencia pruebe su mayor naturalidad. Me parece que la identificacin entre mayor permanencia histrica y cultural, mayor naturalidad y mayor relevancia lleva a la falsa asuncin de que la revisin conceptual de las representaciones ms naturales se haga de fuera a dentro, es decir, que se comience por los aspectos ms perifricos del edificio conceptual. Pero aqu lo ms perifrico es, de entre lo ms natural, lo que es menos natural. As, antes se revis el geocentrismo que la concepcin tridimensional del espacio. Aqul es menos natural, menos relevante que sta y, por

42 tanto, se encuentra ms cerca de la periferia de nuestros sistemas naturales de creencias. En cualquier caso es curioso que se diga que lo ms relevante epistmicamente sea o pueda ser falso. La concepcin tridimensional del espacio es muy natural, por tanto, muy relevante, muy nuclear, y sin embargo, consideramos que es falsa o, al menos, limitada, segn el ejemplo de Julin Pacho. Sin embargo, la nueva identificacin de la mayor permanencia histrica y cultural de una creencia, su mayor naturalidad y relevancia con su mayor nuclearidad en nuestro sistema de creencias proyecta, segn creo, una imagen ms que discutible acerca de la naturalidad de una tal creencia. Pues mientras aquel criterio de la naturalidad permanencia de una creencia en es funcin un de su constancia o histrico-cultural criterio emprico-histrico

aunque, insisto, no veo que haya un argumento independiente para que tengamos que sostenerlo, esta nueva identificacin implica que, de hecho, hay ya una jerarquizacin previa de las creencias en funcin de su naturalidad y que, de hecho, en general se empieza a revisar las creencias ms perifricas, es decir, las menos naturales. Hay aqu desplazamientos sutiles pero de gran alcance en la argumentacin de Julin Pacho. Pues hasta que no se han criticado de hecho las creencias no se sabe de antemano cul de ellas tiene o no tiene ms naturalidad y relevancia epistmica. Relevancia y naturalidad aqu no quieren decir verdad, sino algo as como atrincheramiento. Es el descubrimiento o la afirmacin hecha desde la ciencia de que una creencia pasada es falsa o no est bien justificada el que hace resaltar el grado de atrincheramiento, de naturalidad y relevancia, de nuestras creencias. Pero incluso esto est mal expresado y lleva a equvocos porque es como si se quisiera decir que el descubrimiento o aceptacin de la falsedad de una creencia es la ratio cognoscendi de la naturalidad mayor o menor de una creencia, como si la mayor naturalidad estuviera ya ah, en la ratio essendi de

43 la creencia. Se trata ms bien de que slo cuando aceptamos que una creencia es falsa es cuando constituimos o creamos su supuesto grado de naturalidad segn que la creencia criticada est compartida por ms o menos culturas y tiempos histricos. Las creencias previamente no estaban ordenadas por su grado de naturalidad, ni de la forma contraria. Formaban parte de un todo ms o menos coherente. Eso es todo. En suma, no estoy de acuerdo con que haya rasgos cognitivos ms naturales o menos naturales que otros en las creencias que se van criticando. Como tampoco estoy de acuerdo con que la naturalidad epistmica no representa para la ciencia un criterio de verdad o un lmite que defina a priori el mbito de las creencias no revisables. Esta ltima tesis parece que va de suyo. La imagen tridimensional de espacio es muy natural, segn los criterios previos, pero no por ello nos tenemos que prohibir su revisin. Lo que es falso o muy discutible es que haya una naturalidad epistmica a priori, aunque se descubra a posteriori, (pero el orden lgico aqu no sigue el orden temporal del descubrimiento) y que por eso, en general, se van criticando ms tarde las creencias que son ms naturales. Insisto en que es el descubrimiento aceptado por nosotros como ms verdadero o ms justificado el que constituye o crea el grado de atrincheramiento de nuestras creencias, no el que lo descubre. Asentadas estas tesis, Julin Pacho se propone una nueva tarea, la de resaltar los rasgos de la ciencia que nos llevan a pensar en su nonaturalidad epistmica. A la luz de lo que he sostenido previamente esta tarea habra que reescribirla as: Los logros de la ciencia no tienen nada que ver con su naturalidad o su no-naturalidad epistmica, ni para bien ni para mal. Y no tiene nada que ver con esto porque la naturalidad epistmica no es una propiedad de ninguna creencia ni de ningn sistema de creencias sino algo que se le pega desde el exterior, no esencialmente, como una etiqueta que

44 simplemente quiere decir una creencia que no haba sido

considerada hasta ahora como revisable desde la ciencia aceptada actualmente. De aqu el rasgo de etnocentrismo. Pero esto no hace a la ciencia un gnero no-natural, aunque se pueda seguir sosteniendo que tiene rasgos epistmicos propios. En el artculo se ensaya un argumento nuevo para asentar que la ciencia es un gnero no-natural. En el fondo, su no-naturalidad acaba siendo, al final, sinnimo de acontecimiento extremadamente tardo de la historia humana. Pero tambin fue tardo en la historia humana el uso del hierro para hacer objetos. Con este criterio, la nonaturalidad de la ciencia quiere decir aqu simplemente producto cultural. La ciencia y el uso del hierro son productos poco naturales porque son resultado de la evolucin cultural. Con todo, parece que la no-naturalidad de la ciencia quiere decir algo ms que la nonaturalidad del uso del hierro, es decir, algo ms que insistir en su carcter cultural. La ciencia entra a formar parte de la cultura humana cuando muchas creencias, fundadas en rganos cognitivos, hbitos de pensamiento y el mismo lenguaje ya estaban asentados. Su no-naturalidad viene del hecho de que la ciencia se revuelve tardiamente contra estas creencias y hbitos, aunque se sirva tambin de esos mismos rganos cognitivos y de sus funciones bsicas. Pero, de nuevo, esto no hace a la ciencia no-natural ni tampoco natural (podra ser natural por usar tambin de aquellos rganos cognitivos y no natural por aplicar un ndice corrector ms o menos radical al testimonio de los sentidos). Conclusin: que la ciencia es un gnero no-natural quiere decir ms bien que la ciencia es poco natural o no-natural. Pero ya he indicado en qu sentido esta tesis podra no ser correcta. Esto no quita para que la ciencia, con todo, sea un gnero artificial cultural en funcin de otras cualidades actitudinales, metodolgicas, epistemolgicas y

45 semiticas que la haran diferente de otras areas de la cultura como la religin, el arte o la filosofa. Entiendo que de entre todas las caractersticas que indica Julin Pacho es la de la centralidad del valor de la verdad lo que distingue a la ciencia de la no-ciencia y lo que distingue al autor de Rorty. Pero entonces es esto lo que hay que discutir. Pero de nuevo aqu Rorty yo, pediramos ms detalles y discusiones. Al final, el autor centra el problema no en la naturalidad o no naturalidad de la ciencia sino en la neutralizacin epistmica de la ciencia frente a otras densificaciones de la cultura. Pero esto es un problema diferente de su no-naturalidad.

46

LA RACIONALIDAD CIENTFICA DESDE LA FILOSOFA POLTICA DE LA CIENCIAAmbrosio Velasco Gmez (Instituto de Investigaciones Filosficas, Universidad Nacional Autnoma de Mxico) [email protected]