Nuevosmecanismos

-

Upload

gloria-comparini -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of Nuevosmecanismos

-

1Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas yamenazas en, J.Font (ed.), Ciudadanos y decisiones pblicas,Ariel, Barcelona, 2001, pp.33-42

Joan SubiratsCatedrtico de Ciencia Poltica (UAB)

La democracia parece vivir un momento dulce en todo el mundo. Nunca en la historia de lahumanidad se haba conocido una extensin tan amplia de este conjunto de reglas y demecanismos de representacin plural, de participacin y de control, que histricamente ha idoconformando el concepto de democracia. A pesar de ello, contina existiendo unainsatisfaccin creciente en cuanto a su funcionamiento. El fundamento de estas crticas se hayaen aquel conjunto de elementos que Bobbio llam promesas incumplidas1. Pero tambinresulta evidente la poca capacidad de resolucin de los problemas que muestran losmecanismos democrticos de toma de decisiones. Formalismo, distanciamiento entrerepresentantes y representados, opacidad, asimetra en los recursos de los tericamenteiguales... son algunas de la crticas que se esgrimen en el debate poltico dirigidas alfuncionamiento actual de nuestros sistemas democrticos.

I.Es necesaria la participacin si ya tenemos democracia?

El sistema democrtico funciona razonablemente bien, afirman muchos. Su legitimacin haaumentado en todas partes. Las alternativas que histricamente se han puesto en marcha hanacabado en sonoros fracasos. Las crticas a como funciona realmente, pas a pas, sonconsustanciales con el propio mecanismo de perfeccionamiento continuo que la democraciaconsagra. Segn esa visin, no existira un problema de fondo. Se tratara de ir mejorando loexistente sin poner en duda sus parmetros esenciales: poder representativo elegido a travsde elecciones competitivas entre partidos, participacin, y vas de control del poderlegtimamente constitudo. La pregunta que encabeza este apartado, toma cuerpo a partir deque, en muchos casos, lo que se empieza a poner en duda es la sostenibilidad de lademocracia en momentos de cambio acelerado de los parmetros econmico-sociales en quese haba ido moviendo en los ltimos doscientos aos. Y ms cuando se constata un dficit deeficacia de sus mecanismos decisorios ante problemas cada vez ms complejos y enquistados.Las crticas aluden a muchos aspectos, de entre los cuales seleccionaremos aquellos que nosresultan ms significativos desde el punto de vista de la participacin.

1) Problemas en la seleccin y composicin de las lites representativasNo existe ningn pas en Europa donde los sistemas electorales no sean objeto de escrutinio yde debate sobre las ventajas y los inconvenientes de una frmula u otra. Se dice que ciertasfrmulas aumentan o disminuyen el peso poltico de ciertos territorios, colectivos o tendencias

1 Norberto Bobbio, 1984, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino

-

2ideolgicas. Tambin se acusa a los sistemas de representacin vigentes de provocar unosniveles muy elevados de profesionalizacin de la vida poltica y de primar las lgicas departido por encima de las lgicas sociales. De una manera u otra, la conclusin a la que sellega es que las vas de representacin existentes, separan, ms que acercan, a representantesy representados.

2) Excesivo ritualismoPor otra parte, otros elementos crticos surgen de la consideracin de que los canales actualesde representacin dificultan la participacin real de los ciudadanos annimos en la vidapoltica, a causa de su rigidez y su ritualismo. Las elecciones se celebran cada x aos, ydurante el perodo que media entre una eleccin y otra no existen mecanismos que haganposible que el representante rinda cuentas de lo que hace o de lo que ha hecho con lalegitimacin recibida. Esta falta de accountability acaba transformando las elecciones en unaespecie de cheque en blanco del que disponen las instituciones representativas para hacer ydeshacer. Los ciudadanos se encuentran desarmados entre eleccin y eleccin, slo lesqueda, como dice Hirschman2, el exit (el cambiar de voto) cada x aos, sin que puedantampoco articular mecanismos para hacer valer su voice (en terminologa de Hirschman, sucapacidad de opinar) entre elecciones.

3) Todo ha de pasar por los partidosTambin es objeto de apreciaciones crticas el rol casi de monopolio que ostentan los partidosen todo el sistema de representacin de las democracias. En democracias como la espaola,construidas en momentos de debilidad de unos partidos que recientemente han salido de unadictadura, la legislacin que regula la participacin poltica les otorga un peso casi absolutocomo nicos catalizadores de esta participacin, relegando a un papel marginal otras frmulasparticipativas, como la iniciativa legislativa popular, las agrupaciones electorales, o elreferndum.

4) Dificultades para personalizar las opcionesLa gran significacin de las elecciones como pieza clave de la participacin poltica en lossistemas democrticos canaliza el debate hacia la seleccin por parte de los votantes degrandes paquetes o agregados de issues e ideologa. De esta manera, se hace difcil que losciudadanos discutan sobre temas de manera desagregada, y expresen opiniones ypreferencias. Slo se puede decidir entre agregados ideolgicos de problemas-soluciones, yesta situacin dificulta la transferencia de legitimidad cuando estos problemas se tratan deforma aislada, ya que entonces las opciones y las alternativas no son siempre consistentes conlas que se manifestaron en el momento de las elecciones. Se produce, as, un dficit depersonalizacin en las vas previstas de participacin, dficit que refuerza el sentimiento dedistanciamiento de la ciudadana respecto de la poltica.

5) Dificultades en la innovacinSe ha comentado tambin como argumento contra la preponderancia de los mecanismosrepresentativos tradicionales (elecciones, partidos), el hecho de que bloquean o dificultan lainnovacin. Los acuerdos entre partidos, entre cpulas de partidos, provocan que stos

2 Albert O. Hirschman, 1970, Exit, Voice and Loyalty, Harvard University Press, Cambridge

-

3tiendan a evitar riesgos y busquen compromisos para eludir aquellas opciones que enocasiones puedan ser consideradas menos seguras para algunas de las formaciones polticasimplicadas. Si a esta circunstancia aadimos la ya conocida dificultad que tienen las fuerzaspolticas nuevas o minoritarias para penetrar en el entramado partidista que disfruta delreconocimiento y del apoyo institucional, no es extrao que haya autores que a raz de estasituacin entiendan que predomina la bsqueda incesante del centro poltico, configurando unaespecie de pensamiento nico, que expresara un conjunto de ideas socialmentehegemnicas reacias al cambio o a la innovacin.

II. Qu hacer?

Ante este panorama, muy centrado en los aspectos crticos de los mecanismos derepresentacin y participacin democrticas actuales, qu alternativas se dibujan?. Enalgunos casos se pone el acento en incrementar la capacidad resolutiva de los gobiernos o delas instancias decisorias, aunque ello implique sacrificios en la componente representativa yparticipativa. En otros casos se opta por lo contrario. Se proponen vas para incrementar laparticipacin popular, los mecanismos de control y las vas de decisin directa por parte de lapoblacin.

a) La solucin autoritariaUna de las respuestas posibles a algunos de los problemas apuntados hace hincapi en lanecesidad de reforzar los aspectos decisionales del sistema, aumentado el peso de losejecutivos y sobre todo de los presidentes. Presidencias fuertes acompaadas deconcepciones de democracia delegativa (en expresin de ODonnell), o alternativas que sepresentan como rebajadas de carga poltica y llenas de sentido empresarial o de commonsense (Fujimori, Perot, Berlusconi...), son formas de presentar un mensaje bastante simple:quizs no damos demasiadas oportunidades a la participacin plural, pero somos capaces deresolver problemas de forma expeditiva y eficiente.

b) La solucin tcnica o independienteOtra salida, aparentemente menos traumtica en relacin con los valores y las reglas de lademocracia, es la que ha ganado cuerpo en muchos pases europeos. La concepcin defondo es que hay que aislar ciertos mbitos de intervencin pblica considerados materialmuy sensible de las formas tradicionales de debate e intervencin poltica. Desde estaperspectiva la solucin residira en crear autoridades independientes, agencias u organismosque legitimasen su actuacin y capacidad de decisin, no en funcin de principios derepresentatividad popular, sino a partir de criterios de autoridad y de representatividad (y portanto legitimidad) profesional y tcnica. Es en esta lnea que han ido apareciendo autoridadesindependientes en materia burstil, de regulacin elctrica, medioambiental, nuclear, de controlde la competencia o de disciplina deportiva. Y todo esto sin olvidar la cada vez msimportante influencia e independencia de las autoridades de los bancos centrales3.

c) Las reformas para profundizar en la democracia

3 GianDomenico Majone (ed.), 1996, Regulating Europe, Routledge, Londres

-

4Las insuficiencias de las vas participativas formales previstas en la lgica de funcionamientodel sistema democrtico se han intentado tambin paliar a travs de modificaciones en lossistemas tradicionales de representacin y participacin. As pues, se ha hablado y se habla demejoras en las formas de seleccin de los candidatos, ya sea travs de primarias, de sistemasde listas abiertas, o de reformas de los sistemas electorales (con combinacin de frmulasproporcionales y mayoritarias), que aumenten la capacidad de eleccin e implicacin de loselectores en la seleccin de los candidatos y acenten la responsabilidad del representanteante la ciudadana. Tambin se ha sealado la necesidad de revisin e incluso de supresin delos privilegios (inmunidad, aforamiento...) de que disfrutan los polticos, privilegios que habansido creados en pocas pasadas para hacer frente a situaciones que hoy da resultan caducase impensables.

d) Mejora de los canales de comunicacin-informacinEn los ltimos tiempos, y de forma creciente, se ha ido poniendo de manifiesto la necesidadde mejorar los canales de comunicacin entre representantes y representados, aunque siempredesde una visin relativamente unidireccional. Desde las instituciones y desde los partidos haaumentado enormemente el inters por formas de comunicacin que, si bien eran usuales en elcampo de la investigacin de mercados y de la publicidad, resultan sofisticadas para los usos ycostumbres de la vida poltica. Se ha aprendido a comunicar; se han contratado tcnicosespecficos para ello; se han creado o potenciado las herramientas propias de la informacin(boletines, radios, tv); se trabaja de forma creciente con encuestas y estudios de opinin, y semultiplican los sistemas de informacin ms o menos ingeniosos para incrementar loscontactos y la recepcin de seales de los ciudadanos (telfonos de informacin-recepcin,ventanas electrnicas...).

e) Establecimiento de mbitos de consulta-concertacin con asociaciones y gruposParece innegable que la gran ampliacin de las reas de intervencin de las administracionespblicas ha ido, por una parte, generando la presencia de ms y ms actores en el debate dela formulacin y de la implementacin de las polticas, y tambin ha provocado una prdidadel rol jerrquico y de super partes que caracterizaba la intervencin tradicional de lasadministraciones pblicas. As pues, no es extrao que en muchas de las polticas queimpulsan las administraciones, se haya tendido a crear espacios especficos de encuentro y deintercambio de informacin entre instituciones y entidades. Encontramos ejemplos a esterespecto en el mbito de los servicios sociales, del deporte, de la juventud, del medioambiente... Se trata de consejos o foros en los que se consensuan polticas, se anticipanproblemas y se pactan vas de implementacin o incluso de co-gestin, funcionando conreglas ms o menos formalizadas.

f) Instrumentos de democracia directa o de participacin en las decisiones del conjunto deciudadanosOtra de las vas contempladas es la de incrementar la existencia o el uso de los mecanismosde democracia directa o experimentar con otras frmulas que permitan que los ciudadanosparticipen de forma directa en un proceso decisional concreto. En el caso espaol, todosconocemos los mecanismos de referndum o de iniciativa legislativa popular, que han sidorecogidos en la Constitucin, en los estatutos de autonoma y en muchos reglamentos locales.De hecho, recientemente el uso de estos instrumentos se ha incrementado de forma notable en

-

5todo el mundo (referndums en Italia, en Europa sobre Maastricht...). Sin embargo, enEspaa no se puede decir que la normativa vigente facilite demasiado el empleo frecuente deestos mecanismos. Se ha argumentado que la debilidad de los partidos a la hora de realizar latransicin y de redactar las nuevas reglas democrticas explicara las cautelas y los obstculosen relacin con el uso de estos instrumentos participativos, que sobre todo han sido utilizadosa nivel local. Aunque tambin es cierto que ltimamente se ha ido introduciendo en el debatepoltico la necesidad de abrir nuevas vas participativas que permitan la intervencin delconjunto de los ciudadanos en los asunto pblicos. Esta necesidad surge de la consideracinde que democracia quiere decir deliberacin, reflexin y conocimiento sobre lo que hay quehacer, y, por tanto, si se quiere que la gente participe y entienda las limitaciones de la accinde gobierno, hace falta que se creen marcos de debate y decisin que faciliten esta laborcomplementaria pero necesaria de los ciudadanos decidiendo al lado de las instituciones. Lasexperiencias de Fishkin en torno a los foros de debate, o de los ncleos de intervencinparticipativa o de los consejos ciudadanos en el Pas Vaco y Catalua, son una buena muestrade ello.

III. la participacin: problema o solucin?

Ante este conjunto de reflexiones, podemos constatar que existe una fuerte e importantecorriente de escepticismo, sobre todo en lo que concierne a la opcin que preconiza aumentarla participacin, considerando que, ante la urgencia y la complejidad y gravedad de losproblemas con que nos enfrentamos en todo el mundo, no hay demasiado espacio paraalegras participativas. No son nuevas las resistencias o las prevenciones ante la bondad deun aumentos en calidad y calidad de la participacin popular y directa en las decisionespolticas4. Recogeremos aqu algunos de esos elementos:

- la participacin aumenta la lentitud en la toma de decisiones; se ha deconsultar a ms gente; han de aceptarse ms puntos de vista; todo se hace largo ycomplicado.- la participacin aumenta los costes en la toma de decisiones; todo procesoparticipativo implica costes de tiempo y recursos; dejar participar a la gente implicaaceptar puntos de vista diferentes y por tanto modificaciones en proyectos yencarecimiento de costes.- la participacin no incorpora valor aadido a la decisin; por mucho queparticipe la gente, esto no supone ningn tipo de mejora en el proceso decisional, yaque se trata de un tipo de participacin de personas legas, carentes de conocimientossobre la mayora de los complicados temas analticos que rodean las decisionespblicas.- la participacin provoca un exceso de particularismos; abrir el procesodecisional a la gente implica aceptar una reciente particularizacin de la problemticaque se debate, ya que cada uno de los participantes acta en defensa de sus intereses

4 Por citar slo algunas de las expresiones ms conocidas de esa posicin, vanse: J.Schumpeter,1942,Capitalism,Socialism and Democracy, Harper, New York; J.Plamenatz, 1973, Democracy and Illusion,Longman, Londres; G.Sartori, 1987, The Theory of Democracy Revisited, Chatham House, Chatham

-

6particulares y se pierde, por tanto, el sentido de defensa de los intereses generales queha de presidir toda decisin de los poderes pblicos.- la participacin slo tiene en cuenta el corto plazo; la misma defensa de losintereses particulares de los que participan acostumbra a situar el debate muy en elcorto plazo, impidiendo que se puedan contemplar perspectivas de medio y largoplazo, que quizs son ms incmodas o afectan a algunos intereses inmediatos, peroque son beneficiosas para todos en una perspectiva ms larga, y provocando ademsproblemas de incosistencia entre decisiones.- la participacin erosiona instituciones y partidos; los mecanismos representativosal margen de los canales democrticos tradicionales provocan un debilitamiento y unaerosin de la legitimidad y la autoridad de las instituciones representativas y de lospartidos polticos, ya que implica una desconfianza sobre su capacidad derepresentacin y defensa de los intereses generales y particulares.

En este conjunto de reflexiones subyacen convicciones muy extendidas y profundamentearraigadas: si quieres eficiencia, si quieres calidad decisional, no sigas una va participativa. Latradicin seala que consultar a la gente, implicarla en procesos decisionales colectivos, sloacarrea quebraderos de cabeza, obstculos y retrasos. Autoridad y jerarqua sinconsentimiento, y respeto absoluto a las decisiones de la autoridad y la jerarqua surgidas atravs de los mecanismos de representacin democrtica, son las constantes que han influidoen esta visin escptica sobre la participacin.

IV. Pero, adems, quin quiere participar?

Otros argumentos que se utilizan contra la ampliacin de las vas de participacin ciudadana ycontra el incremento de la cantidad y calidad de la participacin poltica de los ciudadanos,giran alrededor del tema de las propias caractersticas del conjunto de ciudadanos llamadoshipotticamente a participar. Desde esta perspectiva, el problema no residira en el tipo decuestiones a debatir, o en los inconvenientes de tiempo o de dinero que pueda ocasionar laparticipacin, sino en las peculiaridades o querencias de los ciudadanos llamados aincorporarse en los procesos decisionales.

- los ciudadanos, de hecho, no quieren participar; es bastante utilizado elargumento de que, si bien existe un sentimiento difuso de que no se tienensuficientemente en cuenta las opiniones de la gente, a la hora de la verdad losciudadanos no quieren implicarse realmente en el proceso complicado y fatigante en elque se acaba convirtiendo cualquier toma de decisiones pblicas.- los ciudadanos, cuando participan, lo hacen de una forma muy inconstante; sereprocha tambin a los ciudadanos que su presencia en los mecanismos participativos,cuando existen, sea tan inconstante. No se puede garantizar un funcionamiento regularde las instancias participativas si los flujos de presencia son tan irregulares.- los ciudadanos dispuestos a participar son siempre los mismos; la asimetra deconocimientos e informacin por un lado, y de implicacin y experiencia poltica porotro, ocasionan que los ciudadanos potencialmente capacitados o dispuestos aparticipar acaben constituyendo una pequea minora que siempre est presente, pero

-

7que difcilmente podemos aceptar que represente al conjunto de la ciudadana.Asimismo, los ciudadanos slo quieren participar cuando existe conflicto, cuando noestn de acuerdo; es en los momentos de conflicto cuando todos recuerdan lanecesidad de que se les tenga en cuenta, pero en este contexto nos enfrentamos con elproblema de que las condiciones de la participacin se encuentran muy determinadaspor los temas generadores de conflicto. Este tipo de participacin reactiva siempreexistir, pero difcilmente podemos considerarla como una palanca que ayude amejorar y a profundizar en la democracia.- los ciudadanos que se movilizan y pretender participar, muchas veces slo serepresentan a ellos mismos y a sus intereses; se critica tambin que los ciudadanosque acostumbran a movilizarse defienden intereses muy particulares (de calle, desector profesional, de franja de edad...) y que, por tanto, no representan al conjuntode la ciudadana. Si entendemos que la participacin puede favorecer una mejorpresencia de los intereses de todos los ciudadanos, el hecho de aumentarla ymejorarla muchas veces no parece que contribuya a ello.

As pues, nos encontramos con una larga lista de escepticismos y de dudas sobre laspretendidas bondades de los mecanismos de participacin directa de la ciudadana, queadems tienen para muchos el inconveniente de debilitar y deslegitimar las vas representativasque la democracia ha utilizado tradicionalmente y que han ido acumulando crticas yacusaciones de no funcionar, sin que los recambios que se han ido planteando hayandemostrado hasta ahora sus pretendidas excelencias.

V. A pesar de todo, es deseable un aumento de la participacin ciudadana en lasdecisiones pblicas?

Hemos repasado las crticas ms habituales que se plantean cuando se reivindican msespacios para la participacin en los procesos de toma de decisiones de las institucionespblicas. En muchos casos, lo que late es la idea que los simples ciudadanos no son capacesde tomar las decisiones polticas habituales, y que por ello su participacin poltica ha de verselimitada a juzgar cules son sus mejores representantes en las instituciones decisiorias. Sea pordesinters sobre los asuntos polticos, sea por que los criterios para elegir a representantesson distintos que los que deben usarse para elegir entre opciones en temas muy especficos,sea por la extrama complejidad tcnica de muchos de los actuales problemas con los que seenfrentan los decisiores pblicos, la conclusin es siempre, mejor mantener la participacinciudadana dnde est. Otra de las razones que se esgrimen, como hemos visto, es laincosistencia entre las opiniones de los ciudadanos (piden, al mismo tiempo, aumentar lasprestaciones sociales y reducir los impuestos).

Nuestra visin es distinta. Pensamos que es cada vez ms difcil mantener ese tipo deposiciones. Sea por la enorme difusin de informacin y el notablisimo acceso a la educacinproducido en muchos pases en las ltimas dcadas, sea por la propia sofisticacin en elprogreso cientfico que cada vez nos deja con menos respuestas unvocas desde el punto de

-

8vista tcnico sobre como resolver problemas5. En muchas de esas crticas hacia formas msdirectas de participacin ciudadana, laten, de hecho, especticismos y suspicacias sobre lasmismas bases de la democracia6.

Los dos principales retos que, desde nuestro punto de vista, tenemos que afrontar aquellosque continuamos defendiendo que conviene avanzar en la bsqueda y la experimentacin denuevos mecanismos de participacin, como va de consolidacin de la democracia y de sucapacidad de resolucin de los problemas que genera la convivencia colectiva, son:

- demostrar que participacin y eficiencia no son conceptos contradictorios, sino que,cada vez ms, son conceptos complementarios.- buscar y experimentar instrumentos, vas o mecanismos de participacin que eviten,o como mnimo, reduzcan los riesgos existentes y minimicen los problemas sealados

a) complementariedad entre participacin y eficiencia

Ya hemos comentado la visin tradicional que entiende estos dos conceptos comocontradictorios. Sin embargo, la evolucin de las sociedades contemporneas parece caminaren sentido contrario. Cada vez ms a menudo nos enfrentamos a problemas ms globales einterconectados, y por tanto ms difciles de segmentar, de definir y de ser abordados desdela especializaciones que hemos ido construyendo. Los problemas que tenemos tienen poco encomn con estructuras de decisin y administrativas pensadas para otros tiempos y para otrotipo y grosor de problemas. Ya hemos hecho referencia anteriormente a la salida tcnica o deorganismo independiente que de forma creciente se est difundiendo por Europa. Perocuando se aplica este tipo de solucin tcnica aparecen otra clase de problemas: quincontrola a estos tcnicos?, ante quin son responsables? Y tan importante como esto, cmose puede extender a la esfera social el posible consenso conseguido en la arena tcnica?

Cada da que pasa tenemos nuevas pruebas o constataciones de que aquello que en ciertosmbitos tcnicos puede resultar sentido comn o doctrina universalmente reconocida,choca con incomprensiones de todo tipo cuando se traslada al mbito social. Y ademsobservamos que tampoco existe tal unanimidad tcnica, ya que aparecen alternativas, ms omenos acertadas, diferentes de las planteadas hasta entonces.

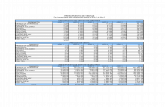

cuadro 1: consenso cientfico y consenso social

Grado de consenso cientfico o tcnicoalto bajo

Grado de consenso alto 1 2social bajo 3 4

Resulta evidente que cada vez nos encontramos menos con situaciones que podemosidentificar como del tipo 1 (ver cuadro), situaciones en las cuales existe consenso de los 5 Por citar slo dos referencias al respecto: Ch.Lindblom, 1990, Inquiry and Change, Yale Univ.Press, NewHaven; Ch.Mironesco, 1997, Un Enjeu Democratique: Le Technology Assesment, Georg Editeur, Ginebra6 Ian Budge, 1993, Direct Democracy: Setting Appropiate Terms of Debate, en D.Held (ed.), Prospects forDemocracy, Polity, Cambridge, pp.136-155

-

9cientficos o expertos y consenso de los actores sociales implicados. No es necesarioextenderse demasiado sobre la segmentacin y la fragmentacin social y la multiplicacin deactores, ni tampoco sobre la proliferacin de estudios contradictorios sobre una mismarealidad, para comprender que casi siempre nos encontraremos con situaciones donde nosfaltar consenso de uno u otro tipo. Incluso diramos que, al menos en el tipo de problemas alque hacamos referencia, la tendencia a situarnos en el cuadrante 4 ser la ms habitual. Y esen este terreno donde la poltica y las vas democrticas de resolucin de conflictosdesarrollan toda su dimensin, y donde las alternativas de participacin y de dilogo entreracionalidades cientficas y sociales opuestas o no coincidentes, se ponen de manifiesto.Precisamente es en esta clase de ocasiones donde unos (expertos) y otros (actoressociales) pueden discutir ms libremente (y pedaggicamente) sus diferentes visiones delproblema.

As pues, no podemos caer en el error de confundir o mezclar factibilidad tcnica confactibilidad social y habr que trabajar en ambas direcciones para hacer frente a problemassobre los cuales muchas veces no hay consenso, ni siquiera sobre si existe un problema y dequ tipo es.

Si nos situamos en este terreno, las vas de avance no surgirn de una mayor capacidad decomunicar por parte de las instituciones pblicas. El tema no reside en la capacidad devender soluciones, sino en la capacidad de compartir definiciones de problemas para deesta manera aumentar la legitimidad del camino que lleva desde esta definicin compartida auna situacin considerada por todos como mejor que la anterior. Muchas de las difcilesdecisiones que se han de tomar, y que afectan intereses sociales muy arraigados, pueden llegara contar con importantes consensos en el mbito tcnico, pero difcilmente podrn avanzar sino se abre el debate y se discuten y comparten costes y beneficios, alternativas y solucionescon el conjunto de la sociedad. Sin miedo a las aparentes dificultades tcnicas que todadecisin comporta, que parecen generar barreras infranqueables para los no iniciados, y quemuchas veces esconden o enmascaran elecciones de opciones realizadas desde lgicas noestrictamente tcnicas. Ya que en el fondo, cada vez ms, la gente ser capaz de aceptar ycompartir decisiones que incluso afecten negativamente alguno de sus intereses si consideralegtima la va por la que se ha llegado a tomar esa decisin.

Desde esta perspectiva, eficiencia y participacin no son contradictorias, sino absolutamentecomplementarias, y cada vez se irn convirtiendo en ms y ms inseparables. Todas lascrticas a la lentitud, a los costes, a la falta de valor aadido, al cortoplacismo, a la erosinde las instituciones representativas, etc. que hemos ido desgranando, pierden peso si secomprende que es precisamente la falta de participacin (o de implicacin sobre aquello quehay que hacer) la que acaba provocando precisamente estos efectos ahora sealados.

Participar no es, en principio, ni bueno ni malo, aunque todos estamos de acuerdo en que lasimple ampliacin de los espacios de participacin ya tienen un valor en s mismo. No slo setrata de que la gente participe ms. Cada vez parece ms necesario asumir que, si no seamplia la base de consenso social de muchas decisiones, la erosin de las institucionesrepresentativas ir en aumento y, de esta manera, podrn incrementarse los partidarios defrmulas decisionales, a pesar de los sacrificios democrticos que puedan comportar. Sin

-

10

embargo, lo que hace falta es entender que cuando hablamos de participacin no hablamosslo de los intereses afectados, o de aquellos grupos o colectivos ms organizados yacostumbrados a movilizarse, sino del conjunto de la poblacin afectada directamente oindirectamente por la decisin. Y esto quiere decir encontrar mecanismos para conseguir estaimplicacin social amplia.

b) experimentar nuevas vas de participacin

Es en este mbito donde menos se ha avanzado, a pesar de las sugerentes experiencias que sehan desarrollado en muchos pases y que tambin han tenido eco en el Pas Vasco y enCatalua (como se puede constatar en esta misma publicacin). Los consejos ciudadanos, losncleos de intervencin participativa, los jurados de ciudadanos, los frums, o tantas otrasfrmulas y nombres que podramos sealar, pretenden los mismo: compartir la complejidadde las decisiones pblicas entre el mximo de ciudadanos posible utilizando diferentesfrmulas y reglas.

No entraremos aqu en un terreno que creemos que tiene suficiente espacio en otras partes deesta publicacin, pero querramos slo sealar que el conjunto de escepticismos y peligrosque rodean el mundo de la participacin han de ser analizados y tratados de maneraespecfica, y pueden ser mejor o peor resueltos en funcin de la va o del mecanismoparticipativo que se utilice. Aqu tampoco no hay recetas universales y soluciones ad hocpara cada caso. Hay que clarificar los dilemas que se plantean, las limitaciones que existen ylos condicionantes que conforman el caso. Hay que buscar a los principales afectados, y bajosu control, intentar encontrar la mejor frmula participativa que ample el debate y le d salida.

Y en este sentido, el uso de los nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin, puedellegar a ser muy significativo. Es evidente que las posibilidades son mltiples7, pero no es lomismo trabajar en ellas con la vista puesta en el mantenimiento sine die de los mecanismos einstituciones representativas, que con la vista puesta en construir, con la ayuda de las nuevastecnologas, el viejo ideal de la democracia directa. Como afirma Barber, antes de especularsobre en que aspecto procedimental, electoral, parlamentario o de control, podremos usaresas nuevas tecnologas, deberamos ir pensando al servicio de que concepcin de lademocracia las ponemos8

c) nuevas miradas

En este captulo hemos expresado ciertos problemas, hemos sealado ciertas experiencias ycierta perplejidades. No hay respuestas o soluciones claras. Pero s queremos dejar claro quetenemos la conviccin de que slo construyendo mecanismos democrticos que permitan 7 En relacin al uso de las nuevas tecnologas en el funcionamiento de las asambleas representativas ver:Ch. Bellamy y Ch.Raab, Parliamentary Democracy and New Technology: Reform, Reinforcement orReplacement?, paper presentado en el coloquio internacional, Les Parlaments dans la Societ delInformation, Paris, noviembre 1999, mimeo; tambin, Dutton,W., 1999, Society on the Line. InformationPolitics in the Digital Age, Oxford Univ.Press, Oxford8 B.Barber, Democracy and Technology: Endless Frontier orEnd of Democracy, en A Passion forDemocracy, Princeton Univ.Press, Princeton

-

11

decidir con rapidez y eficacia, pero tambin que permitan implicar realmente a la ciudadana,escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta en las decisiones a tomar, ser posible mantener lavitalidad de unas instituciones democrticas que se han ido convirtiendo en material sensible.En nombre de la eficiencia, de la crtica a la politiquera, o a causa de la vulnerabilidad de estademocracia frente la potencia de los intereses organizados, se pueden abrir las puertas aexperimentos autoritarios peligrosos que se nos pueden presentar revestidos de simple sentidocomn o de objetivismo tcnico. No podemos cerrarnos en la defensa numantina de unasinstituciones y de unos mecanismos de decisin representativa que se obstinen en noexperimentar nuevas vas de participacin y de deliberacin popular.

Todava estamos en una fase en la cual, en este tema como en otros, predomina el ruido yla confusin. Pero, al mismo tiempo, crece la conviccin de que slo experimentando yprobando, acertando y equivocndonos, haremos avanzar nuestra joven realidad democrticay sus capacidades de resolucin de los problemas que toda convivencia social plantea. Nopodemos trazar conclusin alguna por el momento. Slo invitar a mirar con nuevos ojos esainestimable realidad llamada democracia.