Plantaciones agrícolas-forestales en la costa oriental de Yucatán: … · El carácter del...

Transcript of Plantaciones agrícolas-forestales en la costa oriental de Yucatán: … · El carácter del...

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

1

Plantaciones agrícolas-forestales en la costa oriental de Yucatán:

explotación forestal, colonización y arrendamiento, 1890-1910.

Edgar Joel Rangel González

Introducción.

El carácter del presente trabajo se centra en el análisis histórico regional del proceso

económico que significó el establecimiento de las plantaciones agrícolas y forestales en la

costa oriental de Yucatán, durante la transición de los siglos XIX y XX. Negociaciones

cuyo modelo productivo se realizó con base en factores como: la apropiación de vastas

tierras y sus bosques; la explotación de recursos forestales y maderables; una incipiente

colonización; el desarrollo de infraestructura y vías de comunicación; el arrendamiento de

concesiones y, la conformación de sociedades mercantiles. Así, la incursión de estas

plantaciones en la región oriental de la península yucateca fue la punta de lanza para la

atracción del capital extranjero que se caracterizó por la extracción y exportación de

materias primas forestales. La temporalidad que hemos señalado, de dos décadas, parte del

hecho de que las plantaciones que abordamos, las compañías “Colonizadora de la Costa

Oriental de Yucatán” y la “Agrícola del Cuyo y Anexas”, fueron constituidas a mediados

de la década de 1890 y fueron concluidas sus acciones en el siguiente decenio.

El espacio económico en el cual se desenvolvieron estas negociaciones las

plantaciones fue la región en la costa oriental de Yucatán, que se concibió a finales del

siglo XIX, como el semidespoblado a colonizar,1 con la mano de obra necesaria para

aprovechar las vastas tierras y usufructuar los ricos recursos forestales. Una región de la

Estudia el Doctorado en Historia (Promoción 2010-2014), en el Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Peninsular. Este trabajo forma parte del segundo

capítulo de mi tesis doctoral en historia. Favor de no citar sin autorización. Todos los comentarios serán

Bienvenidos al correo electrónico: [email protected]. 1 La región se concibió como “salvaje” e intocable para el hombre “blanco”. Este no fue sólo un señalamiento

en los mapas de la porción oriental de la península de Yucatán, se consolidó como un “concepto ideológico”

que calificó a esta zona de más de 50,000 km². El único asentamiento que se consideró bajo la jurisdicción

política fue Bacalar, al extremo sur de la costa oriental. Pero en realidad, en la zona no hubo “vacíos

humanos” en virtud de la existencia de población seminómada. A partir de ello, consideramos que se trata de

un semidespoblado. Véase: Bracamonte, “El poblamiento”, 2004, pp. 51-53. Castillo, Espacios, 2006, p. 21.

César, Estudios, 1983, p. 48. Dumond, El machete, 2005, p. 81. Macías, La península, 2002, p. 217. Ramayo,

Los mayas, 1996, p. 95. Sweeney, La supervivencia, 2006, p. 166. Vos, Oro, 1988, p. 10. Las fronteras,

1993, pp. 55-60.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

2

República Mexicana en la cual convergieron varios escenarios: La guerra social

emprendida por los pueblos mayas sublevados desde 1847. Las campañas militares para

erradicarlos, someterlos o pacificarlos. Las negociaciones diplomáticas para definir de una

manera clara y permanente el límite territorial entre México y las posesiones inglesas de

Honduras Británica. La incursión de agentes económicos que llevaron a cabo la explotación

de los bosques, la exportación de las materias primas forestales, la lucha contra el

contrabando y la extracción ilícita de maderas.

En ese sentido, se trata de conceptualizar una región, a partir de una metodología

que nos permite diferenciar los diversos “registros” para sistematizar por lo menos dos

espacios distintos como lo propio o lo ajeno. Consideramos que, podemos plasmar ello

territorialmente con base en el análisis del desarrollo de las relaciones sociales a partir del

medio físico, considerando la existencia de recursos naturales, los modos de producción, la

división social del trabajo, las relaciones internacionales, la competencia económica,

etcétera. Proceso en el cual existe la sinergia de al menos dos comunidades con distinta

organización y territorio, en donde las fronteras pueden ser permeables.2 Así, entendemos

que la región como objeto de estudio de la historia regional, es una forma de

“ordenamiento” de un espacio que posee características históricas comunes, a partir de una

organización propia con ciertas características. Algunas de éstas son geográficas, aspectos

culturales, lingüísticos, étnicos, pasado o historia, modelos de organización política, social,

económica, población, modos de producción, adscripción, nociones de soberanía,

jurisdicción y territorialidad.3

En consecuencia, la región es un espacio que congrega ciertas características

temporales, geográficas, culturales, económicas, políticas y sociales similares y en donde se

pueden concebir subregiones y zonas, una división más específica con características más

símiles. Que contiene una serie de relaciones espaciales, es cambiante, está determinado

2 Nuestro concepto de región se basa en las distintas acepciones que proporcionan varios autores. Véase:

Aboites, Norte, 1995, p. 17. Carmagnani, “Del territorio”, 1991, p. 231. García, “El espacio”, 2001, p. 21.

Vizcaíno, “La historia”, 1991, p. 125. Young, “Haciendo”, 1991, p. 102. 3 Vizcaíno, “La historia”, 1991, p. 125.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

3

por la cultura y la historia comunes.4 Por tanto, resulta necesario considerar la

configuración u organización de la ocupación de un espacio, “la vida de una región” es un

proceso histórico que se fundamenta en la reproducción social, usufructo de los recursos,

patrones de asentamiento, circuitos de intercambio y demarcación de fronteras.5 La

construcción del espacio geográfico localizable y mesurable, políticamente regulado y

normado, socialmente “articula comunidades territoriales”, económicamente por la

circulación de bienes, cultural porque “se fundamenta en usos y costumbres comunes”.6

Durante el siglo XIX y hasta las primeras décadas de la siguiente centuria, la

península de Yucatán se consideró geográficamente dividida en varias regiones como: la

zona norte henequenera, los Chenes del sur-poniente y la costa oriental. Desde la época

colonial hasta la década de 1910, la porción este de la península yucateca fue denominada

geográficamente como la costa oriental de Yucatán, a partir del punto de unión del Golfo de

México y el Mar Caribe, Cabo Catoche, hasta el golfo de Honduras.7 Con lo cual, este

espacio se conformó geográficamente por una superficie de más de 60 mil km² y un extenso

litoral, ambos ricos en recursos forestales y marítimos, con las especies más buscadas por

las economía-mundo capitalista de la época.8 Una región en la cual convergen rutas

marítimas que permitieron la conexión entre las aguas del Golfo de México, el Istmo

Centroamericano, las Antillas y Sur América, así como también las rutas para llegar a

Norteamérica y Europa. Por ende, la conformación de rutas comerciales entre los

principales puertos como Puerto Morelos, San Miguel de Cozumel, Progreso, Veracruz,

Tampico, Belice, Nueva York, Nueva Orleáns, La Habana, Liverpool, Manchester, Le

Havre, Glasgow, Bremen, Hamburgo o Rotterdam, entre otros.

Pero al mismo tiempo, esta situación geográfica y características del medio le

significó a la costa oriental de Yucatán ser una región de frontera, al ser la puerta de entrada 4 García, “Los pueblos”, 2003, p. 259.

5 Aboites, Norte, 1995, p. 17.

6 Carmagnani, “Del territorio”, 1991, p. 231.

7 Calderón, Historia, 1984, p. 393.

8 Es decir, materias maderables como: palo de tinte, caoba, cedro, jabin, ramón, chacáh, entre otras, que

representaron las materias primas para la industria textil, el desarrollo de flotas navieras, el tendido de rieles,

la construcción-edificación y la ebanistería de la economía europea. Recursos marinos como: la esponja,

diversas especies de tortuga –carey-, o mariscos como el camarón, el ostión, la concha o el pulpo.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

4

de los conquistadores españoles a lo que fue la Nueva España y la Audiencia de Guatemala,

por la existencia de las tribus originarias más férreas, por la coexistencia que se presentó

con las incursiones y establecimiento de los piratas ingleses desde el siglo XVII y por la

característica de semidespoblado que tuvo la región. Un aparente vacío, en términos de

jurisdicción y control territorial, pues tenemos la presencia de las poblaciones mayas

dispersas, que aletargaron el expansionismo europeo, y de los asentamientos constituidos

por los piratas ingleses, que a través de los años se convirtieron en madereros hasta lograr

la erección de una colonia británica, que hoy es Belice. Una porción en la que no hubo

encomienda, no se establecer fincas o estancias ganaderas, prevaleciendo muchas de las

prácticas económicas precolombinas y la explotación de los recursos forestales a gran

escala. Siendo la villa de Bacalar el único bastión blanco y de intercambio comercial.

A su vez, la costa oriental la podemos subdividir en la porción norte, el centro maya

y la franja forestal fronteriza del río Hondo. Además, esta región se ha concebido como la

menos poblada, aislada del resto de la península y por ende de la República Mexicana,

sustraída al control y soberanía territorial y, en materia económica, que estuvo fuera del

alcance de las fuerzas productivas nacionales. En ese escenario, se delineó la conformación

de lo que se ha denominado la nueva frontera mexicana,9 con la firma del Tratado Mariscal-

Saint John en julio de 1893, que estableció el lindero internacional entre la República

Mexicana y Honduras Británica en el río Hondo y con la erección del Territorio de

Quintana Roo en 1902, en el cual el gobierno federal incrementó su control y jurisdicción

territorial a través de las autoridades militares y por medio de los concesionarios

particulares que actuaron como marcadores de soberanía,10

desde la década de 1870. Estos

actores económicos, al amparo del andamiaje legal construido y adaptado por las

autoridades liberales mexicanas, los convirtió en el aparente medio para lograr la ocupación

del semidespoblado por medio de la colonización con inmigración extranjera e interna.

9 Macías, Nueva, 1997, p. 9.

10 El concepto de “marcadores de soberanía” lo tomamos de Antoinette Nelke-Terner, quien considera la

existencia de fronteras rígidas y fronteras móviles como producto histórico-jurídico y que son susceptibles a

las fluctuaciones que generan las relaciones de poder entre las partes involucradas. Véase: Nelken-Terner,

“Frontera”, 1997, pp. 148-167.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

5

Entonces, consideramos que el desarrollo de las plantaciones agrícolas y forestales

en la costa oriental de Yucatán, responde a tres momentos: 1) Durante la primera mitad del

siglo XIX, en el que las monterías fueron establecidas principalmente por los madereros

ingleses en virtud del nulo control territorial por parte de las autoridades mexicanas. Con el

advenimiento de la guerra social de los pueblos mayas, hecho que incrementó las relaciones

comerciales entre éstos y los británicos. 2) El aumento de las explotaciones ilegales de

recursos forestales por parte de comerciantes-hacendados yucatecos y extranjeros en la

década de 1880. La incursión de capitales bajo la anuencia del gobierno federal y de la

autoridad regional para la explotación y exportación de madera. 3) A finales del siglo XIX,

el establecimiento de plantaciones y la inversión de grandes capitales, nacionales y

extranjeros. El incremento de los medios de transporte y la infraestructura en la zona.

En virtud de lo anterior, observamos que la región se incorpora al mercado nacional

y se aprovecha la inserción a la economía-mundo que habían desarrollado los pueblos

mayas con sus relaciones comerciales con los madereros ingleses. Este ingreso a la

economía nacional se confirmó por medio de las dos únicas plantaciones agrícolas que se

desarrollaron en la región. Las cuales, debido al contexto político, económico y social

prevaleciente en las últimas décadas del siglo XIX, se constituyeron en la porción norte, ya

controlada territorialmente, de la costa oriental yucateca. Una zona que se disputó entre dos

grupos hegemónicos establecidos en las capitales de la República Mexicana y del estado de

Yucatán, la élite capitalista de la ciudad de México y Mérida. Por lo cual, nos formulamos

los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se dio la presencia de estas plantaciones en la costa

oriental de Yucatán? ¿Cuál fue el proceso productivo de estas negociaciones? ¿Qué

circunstancias las llevaron a término?

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

6

Del deslinde a la conformación de plantaciones agrícolas y forestales.

Con el advenimiento de la guerra social emprendida por las comunidades mayas del oriente

de la península yucateca, a finales de la década de 1840, sus constantes ataques e

incursiones y su control territorial hasta iniciado el siglo XX, propició que los dueños de las

haciendas ganaderas y cañeras abandonasen las propiedades que habían ocupado. Por lo

que a partir de la década de 1870, se consideró esta región como semidespoblado por las

autoridades federales, con base en el andamiaje jurídico existente en materia de tierras

baldías, a la necesidad de fortalecer el control y la jurisdicción territorial y promover el

desarrollo económico por medio del aprovechamiento lícito de las vastas tierras y los ricos

recursos forestales.11

A partir de ello, se extendieron tres grandes autorizaciones para la

habilitación de terrenos baldíos en la zona por medio del sistema porfiriano de concesiones,

y los contratos celebrados con la Secretaría de Fomento.

El primero se firmó el 13 de noviembre de 1883, a favor del yucateco Antonio

Espinosa Rendón, un ingeniero agrimensor que llevó a cabo el deslinde de poco más de

2,100 km² de terreno (211,746 has.), de los cuales le fueron adjudicados 809 km² de tierras

(80,970 has.). Podemos destacar que, de estas tierras que habilitó, se adjudicó alrededor de

119 km² (11,940 has.) de baldíos en el “Barlovento del Puerto de Progreso” frente a la Isla

de Holbox.12

El segundo, fue verificado por los hermanos yucatecos, Justo y Manuel Sierra

Méndez, junto con Fernando Zetina, el 6 de agosto de 1884. Este contrato les permitió

llevar a cabo el deslinde de 396 km² de terreno (39,672 has.) en la isla de Cozumel y de

11

La legislación en más representativa fue Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos (1863), la

Ley de colonización (1883) y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos (1894). Además,

fue necesaria la instauración efectiva de un sistema de “asociación territorial”, a lo cual los pueblos mayas

sustraídos no respondían. Configurar la jurisdicción territorial, construir la circunscripción de una población

sujeta a un “lazo político común” y construir la territorialidad por medio de las relaciones que una comunidad

ejerce con un espacio propio. En cuanto al desarrollo económico, can base al nuevo orden y progreso

desarrollado por los “científicos” porfirianos, como Romero Rubio y Limantour. Véase: García,

“Jurisdicción”, 1992, pp. 47-48. Hale, La transformación, 2010, pp. 174-175. Taracena, “Región”, 1999, p.

29. Vos, “Una legislación”, 1984, pp. 76-97. 12

La Razón del Pueblo. Periódico oficial del Estado libre y soberano de Yucatán, Mérida, 24 de noviembre

de 1883. Boletín Estadístico de la Secretaría de Fomento, 1889, p. 209. Memoria de Fomento (1892-1896),

1897, pp. 20-23.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

7

4.51 km² (451 has.) en Isla Mujeres.13

En julio de 1888, el científico gestor, Manuel Sierra,

recibió el título de propiedad de 265 km² (26,522 has.) de tierras insulares del Caribe

Mexicano.14

El tercer acuerdo que autorizó la habilitación y la apropiación de una vasta

extensión de tierras, fue firmado el 28 de octubre de 1886, a favor del comerciante y

banquero español, Faustino Martínez, con lo cual deslindó 7,232.5 km² de baldíos (723,250

has.). En ese sentido, el 14 de Agosto de 1894, Martínez obtuvo los títulos de propiedad de

las tierras que le correspondieron y se obligó a llevar a cabo la colonización de las

mismas.15

Con ello, este capitalista extranjero pudo ser dueño del 13.5% de la entonces

extensión del Estado de Yucatán.16

En virtud de lo anterior, podemos señalar que para inicios de la década de 1890, la

costa oriental de Yucatán estuvo en posesión de un puñado de propietarios que se vieron

beneficiados por el sistema porfiriano de concesiones. Los ya mencionados Antonio

Espinosa, Manuel Sierra y Faustino Martínez. La extensión de terrenos más grande fueron

los adjudicados en la parte continental de la región, es decir, las tierras enajenadas a favor

de Espinosa y Martínez, en las cuales, se establecieron las plantaciones agrícolas y

forestales que constituyeron las sociedades anónimas denominadas la “Compañía

Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán” y la “Compañía Agrícola del Cuyo y

Anexas”. La primera conformada por empresarios avecindados en la ciudad de México. La

13

Cabe señalar que en el caso de esta isla, a finales del año de 1889 ya existían dos propietarios más a los que

se les extendieron títulos de propiedad por 25 km² a cada uno. Véase: La Secretaría de Fomento comunica a

la Secretaría de Hacienda haber entregado al C. Prudencio Hijuelos, un título de propiedad de un terreno

baldío, sito en Jurisdicción de Mujeres del Estado de Yucatán, México, 16 de agosto de 1890, en AGN,

Fomento, caja 11, exp. 1139. La Secretaría de Fomento comunica a la Secretaría de Hacienda haber

entregado al C. Filiberto I. Méndez, un título de propiedad de un terreno baldío, sito en Jurisdicción de Isla

de Mujeres del Estado de Yucatán, México, 16 de Agosto de 1890, en AGN, Fomento, caja 11, exp. 1140. 14

Esta celebre concesión fue autorizada por el entonces secretario de Fomento, el gral. Carlos Pacheco.

Véase: Contrato celebrado entre el general C. Pacheco, secretario de Fomento, en representación del

ejecutivo de la Unión, y los señores Justo Sierra y Fernando Zetina, para colonizar terrenos baldíos en las

islas de Cozumel y de Mujeres, México, 6 de agosto de 1884, CPD, leg. XIII, caja 21, doc. 10372. 15

Una vez habilitados los baldíos, se celebró un segundo contrato el 18 de septiembre de 1893, por medio del

cual se a Martínez le fueron concedidos 2,410.8 km² (241,083 has.), en compensación por los gastos en los

trabajos de habilitación. Además, pudo adquirir los restantes 4,821.7 km² (482,167 has.), a precios accesibles

y en 8 pagos anuales. Véase: Contrato celebrado entre C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del

Despacho de Fomento y los Sres. Faustino Martínez y Compañía, rescindiendo el convenio de 28 de Octubre

de 1889, México, 11 de junio de 1894, en AGEY, Poder Ejecutivo, caja 284. 16

A finales del siglo XIX, la extensión de la península yucateca se estimó en 91,201 km² (9,120,100 has.).

Boletín de la Dirección General de Estadística, 1912, p. 80.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

8

segunda, establecida por comerciantes y hacendados radicados en la ciudad de Mérida.

Como parte de la tendencia que se presentó en la economía mexicana a mediados de la

década de 1890, un periodo de apogeo porfiriano, donde se alcanzó la integración del

mercado nacional con la prohibición de las alcabalas y la incorporación de la economía

mexicana al mercado internacional.17

Estas plantaciones aprovecharon la integración mercantil que ya estaba en marcha y

que se aceleró con la expansión mercantil y comercial decimonónica que se presentó con la

consolidación de otras potencias económicas como Estados Unidos o Gran Bretaña. Ello se

manifestó con la necesidad de nuevas rutas comerciales, de otras materias primas y puntos

de abastecimiento y de nuevos mercados para sus productos manufacturados.18

Así,

diversas regiones del sureste mexicano que poseían vastos y ricos bosques, fueron el punto

de atención para la inversión y para fomentar el intercambio comercial que la economía

nacional estaba experimentando. A pesar de que desde el siglo XVIII, la extracción forestal

ya se realizaba, durante la última década de silgo XIX, en el sur de Veracruz, se desarrolló

la explotación y exportación de caoba y cedro. En Tabasco se llevó a cabo la extracción de

recursos madereros desde la Laguna de Términos hasta el Petén guatemalteco.19

Igualmente, la construcción de imperios económicos que simulaban a los grandes

trusts estadounidenses de la época, cuyos integrantes, socios, accionistas y miembros

consultivos, se constituyeron en los personajes que ocuparon lugares clave de la vida 17

Este apogeo se reveló con el incremento de las vías férreas un ritmo de 500 kilómetros anuales en

promedio. La diversificación de los productos de exportación como el cobre, el plomo, el antimonio, el café y

el chicle. Aunque otros como, el palo de tinte, disminuyeron, y el henequén no continuó su apogeo. Véase:

González, “El liberalismo”, 2004, p. 680. 18

Zarauz, “Explotación”, 2003, p. 270. 19

En el caso de estas regiones, desde mediados del siglo XIX ya se llevaba a cabo la comercialización al

exterior de las maderas extraídas. En la era porfiriana este proceso se incrementó en virtud de que estos

recursos maderables altamente demandados en Europa y Estados Unidos alimentaron los sectores de la

construcción, el armado de buques, la ebanistería y la fabricación de durmientes. En el caso de Veracruz, los

exportadores de maderas fueron principalmente: La casa Ricardo H. Leetch, Exportadora de Maderas Welsh

(James Welsh), Casa Prince, Casa Wright (James Wright), Compañía Whaley , Samuel Baldwin, León

Duplán, George Green, Cayetano Blanco, Juan B. Vidaña, José Guerrero, Rafael Pavón, Antonio Rodríguez

Guerra, Adolfo Marroquín, Nicolás A. López. En Tabasco, se destacaron: Policarpo Valenzuela, Bulnes y

Compañía, la Casa Jamet y Sastré, la empresa de los españoles Romano & Cía., Rafael Dorantes, Maximilian

y Josef Doremberg, Julio Baemeister, W. M. Mac Wood, Luis Martínez Castro, Enrique Sardaneta y

Alejandro Legler y Yoshiburni Marota, entre otros. Véase: Zarauz, “Explotación”, 2003, p. 272. Vos, Oro,

1988, pp. 130-172.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

9

política, económica, social y cultural de la República Mexicana y de ciertas regiones como

la península yucateca.20

El incremento de los productos de agro-exportación como el chicle,

incentivo el incremento de las actividades extractivas y productivas de las negociaciones

establecidas en la costa oriental de Yucatán. Lo cual atrajo los intereses de la oligarquía

porfiriana compuesta por los científicos, sus allegados y protegidos empresarios, que se

aprovecharon del nuevo orden y progreso de la República Mexicana. Pero debemos

destacar que, en esta zona fueron pocos los inversionistas que incursionaron, en virtud de la

especial situación de la misma, pues prácticamente solo se cuenta con información relativa

a las actividades lícitas de explotación y exportación de recursos maderables o de

arrendamiento de bosques para tal efecto. Algunos de ellos son los comerciantes yucatecos

Felipe Ibarra Ortoll, Ramón Ancona Bolio, Rafael Peón y Loza, los españoles Faustino

Martínez, Ángel y Policarpo Rivas.21

Pero no podemos obviar la presencia, por ende

competencia, de los madereros ingleses, cuyas casas mercantiles estaban establecidas desde

décadas atrás en la ciudad-puerto de Belice, Honduras Británica.22

20

Algunas de éstas fueron: el “Banco de Londres y México, S. A.”, la “Negociación Agrícola del Xico, S.

A.”, la “Compañía Papelera San Rafael, S.A.”, la “Compañía Industrial de Hilados, Tejidos y Estampados

San Antonio Abad y Anexa, S. A.”, “El Buen Tono, S. A.”, la “Compañía de Ferrocarriles Unidos de

Yucatán, S. A.”, la “Compañía del Ferrocarril, Muelle y Almacenes del Comercio, S. A.”, la “Cervecería

Cuauhtémoc, S. A.”, la “Cervecería Moctezuma, S. A.”, la “Cervecería Yucateca S.A.”, la Gran Fábrica de

Chocolates Yucateca, S. A.”, entre otras sociedades. 21

En el caso de Felipe Ibarra, éste fue objeto del primer contrato de explotación y comercialización forestal

que emitió el gobierno porfiriano, firmado el 22 de octubre de 1888, que le permitió extraer, por él o por

medio de terceros autorizados por el concesionario, los recursos maderables y forestales desde la laguna de

Yalahau (frente a la isla de Holbox) hasta la rivera mexicana del río Hondo. Durante la década de 1880,

Ramón Ancona tuvo en propiedad una extensión de 2,627 km² de terrenos en la zona nororiente de la

península de Yucatán, entre la ría Lagartos y la laguna de Yalahua. Las principales actividades que efectuó en

el denominado “Cuyo de Ancona” fueron la extracción de palo de tinte y la cosecha de sal marina. En cuanto

a Faustino Martínez, a partir de 1890 le fueron enajenados 7,232.5 km² de terrenos, ricos en recursos

forestales. A partir de ello, celebró contratos de arrendamiento con los Hermanos Rivas y Rafael Peón,

quienes llevaron a cabo la extracción de maderas finas, de construcción, tintóreas y resinas. Véase: Contrato

celebrado con Felipe Ibarra O., para cortar árboles de madera de construcción, ebanistería y de palo de

tinte, existentes en la Costa Oriental de Yucatán desde Yalahau hasta las márgenes del Río Hondo, México,

22 de octubre de 1888, en AHSRE, L-E-1694. La Revista de Mérida, Mérida, 18 de noviembre de 1898.

Testimonio de la escritura de sociedad anónima formalizada por los Señores Faustino y Juan B. Martínez,

Henry C. Waters, General Manuel González Cosío, Ignacio de la Torre y Mier, Indalecio Ibáñez é Iñigo

Noriega, México, 19 de marzo de 1896, en AGEY, Justicia, vol. 218, exp. 37. 22

En nuestra investigación bibliográfica y documental hemos podido identificar las siguientes de 45

sociedades beliceñas: The Young, Toledo & Company. The British Honduras Company (Belice Estate and

Produce Company, Limited). John Edward Plummer. Bernard Cramer & Company (Melhado & Koop).

William George Aikman. Mutrie, Arthur & Currie. The Stevens Brothers & Company. Beattie, Nivey &

Company. W. Ginney & Company. Parham C. J. Richard Dewgarde. R. B. Woods. Albert Codd. William

Codd. Henry L. Gabourel. M. Hulse. Mervyn Hulse. Austin Gabourel. H. T. Haylock. W. N. Wylie. Zenon

Cassassola. L. M. Sylvestre. Emelio Awe. Álvaro J. Habet. W. A. Robertson. L. H. Pearce. B. A. Stuart. Jabus

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

10

A partir de lo anterior, vislumbramos las características propias que esta región tuvo

con respecto a las demás zonas forestales del sureste de la República Mexicana, razón por

la cual durante gran parte del siglo XIX solamente se establecieron monterías y

campamentos de extracción forestal en el litoral de la costa oriental de Yucatán. Es a partir

de la década de 1880 que comienzan a establecerse los primeros asentamientos regulares,

en los cuales se construyó la infraestructura necesaria como embarcaderos, algunos

kilómetros de vías decauville, apertura de brechas y algunos centros de acopio de los

productos extraídos, para establecer almacenes y viviendas para los jornaleros. A partir de

estos proyectos, el incremento de las inversiones por medio de negociaciones como la

“Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán” y la “Compañía Agrícola del

Cuyo y Anexas”, establecieron las plantaciones forestales y la infraestructura se incrementó

con lo que paulatinamente fueron expandiendo sus actividades extractivas en los bosques

de la región nororiente de la península yucateca.

Inversiones capitalinas en los bosques del oriente yucateco: la Compañía

Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, S. A.

La “Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán”, una sociedad anónima que

se conformó el 19 de marzo de 1896, con la asociación de los más destacados personajes

del gobierno, las finanzas y el comercio de la era porfiriana. El socio mayoritario fue el

terrateniente español Faustino Martínez, el cual aportó los terrenos adjudicados por el

gobierno federal en 1894, con extensión de 7,232.5 km², así como también el valor de los

activos y pasivos, los bienes muebles, semoviente y existencia de palo de tinte y chicle

explotados hasta enero de 1896. El valor de estos activos fue de un millón 750 mil pesos. El

resto de los accionistas fueron: el comerciante español Juan B. Martínez. El banquero

británico, Henry Campbell Waters (gerente del Banco de Londres y México). El hacendado

Ignacio de la Torre y Mier. El general Manuel González Cosío (secretario de Gobernación).

El inversionista español, Indalecio Ibáñez. El empresario asturiano Iñigo Noriega Lasso. El

James. C. M. Walker. Adolfo Petez. José G. Aguilar C. F. A. Ascencio. José Romanada. Pasqual Coral. C.

Zea. Jorge Vales. M. Ancona. J. Padrón Z. M. Bonnell. Jorge Espat. Weise Patterson. I.T. Williams. el

mestizo Juan Carrillo y un afrodescendiente, Robert Sydney Turton.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

11

capital social de la empresa fue de dos millones de pesos (plata mexicana), amparado por

20 mil acciones con un valor de $100.00 pesos cada una, mismas que cotizaron en la Bolsa

Mexicana.23

La duración de la “Compañía Colonizadora” fue acordada a cincuenta años, con la

posibilidad de ser prorrogada cuando así lo acordasen los socios. El objeto principal de la

Compañía Colonizadora fue adquirir y explotar los terrenos de Martínez, y adquirió los

derechos y obligaciones de las concesiones de que fue objeto el español, como fue la

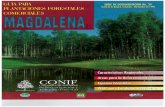

colonización de las tierras. Las posesiones de esta negociación se ubicaron en un área que

comprende desde el punto denominado Yalahau, frente a la isla de Holbox y adyacente a

Cabo Catoche, hasta Punta Flor, próximo a Tulum (Véase Mapa 1). Los beneficios

inmediatos que tuvo la Compañía fueron contar con la infraestructura construida por

Faustino Martínez previamente. Por un lado, la colonia tabacalera Nichupté, adyacente a la

laguna del mismo nombre y un muelle de 30 m. de longitud en El Meco, en lo que hoy es

Cancún. Por el otro, en la laguna de Yalahau, estableció el embarcadero de Yalinkín y el

rancho ganadero El Porvenir, cerca de Cabo Catoche, en donde se había instalado un

ferrocarril portátil de 4 km de longitud.

Una de las primeras acciones por parte del Consejo de Administración fue el

contratar un empréstito con el Banco de Londres y México, con lo cual pudo incrementar su

infraestructura, en especial la requerida para el transporte de las materias primas, como fue

la compra de varios buques de vapor, con el fin de contrarrestar la deficiente comunicación

23

La inversión la realizó a través de la sociedad “Faustino Martínez y Compañía”, la cual conformó el mismo

Faustino y su hermano Juan Bautista Martínez, con una participación del 90% y 10%, respectivamente. La

distribución de las acciones de la Compañía Colonizadora quedo de manera siguiente: F. Martínez-15,750

(78.75%). J. B. Martínez-1,750 (8.75%). H. C. Waters-650 (3.25%). I. de la Torre-600 (3%). M. González-

600 (3%). I. Ibáñez-600 (3%). I. Noriega-50 (0.25%). El 6 de mayo de 1896, se conformó el Consejo de

Administración, constituido de la siguiente manera: González-Presidente. Waters-Vicepresidencia. F.

Martínez-Gerente. De la Torre-Vocal. Ibáñez-Secretario. J. Martínez-Comisario propietario. Noriega-

Comisario suplente. En el puerto de Progreso, los españoles Joaquín Palau y Ángel Rivas fueron representante

y directos de la oficina. Véase: Testimonio de la escritura de sociedad anónima formalizada por los Señores

Faustino y Juan B. Martínez, Henry C. Waters, General Manuel González Cosío, Ignacio de la Torre y Mier,

Indalecio Ibáñez é Iñigo Noriega, México, 19 de marzo de 1896, en AGEY, Justicia, vol. 218, exp. 37.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

12

de este centro periférico productivo de materias primas con los centros industriales.24

Además, se construyó otro muelle de 30 m. de largo en un punto conocido como Punta

Corchos, al cual se nombró Puerto Morelos, así pudo realizar las rutas desde este punto a

los puertos Cozumel, Progreso, Veracruz y Belice. Igualmente, estableció una vía férrea

portátil con 11 km. de longitud, que para inicios de la década de 1910 se incrementó a más

de 50 km., complementado con una carretera de herradura hasta Yalinkin. Así, de las

monterías y campamentos establecidos en el interior de la selva, como Santa Matilde, Santa

Apolonia, Santa Angelina, La Cueva, La Tuxpeña, San Salvador, Santa Consuelo, San

Jacinto, la finca Santa María y El Diez, se trasladó el tinte, la caoba y el chicle, por medio

de los trucks tirados por mulas.25

Además de las actividades extractivas forestales, se

desarrolló el cultivo de maíz, vainilla y tabaco.

Para la primera década del siglo XX, los asentamientos establecidos a partir de las

actividades productivas de la Compañía Colonizadora, fueron los que a continuación se

señalan: la finca “Santa María” (centro administrativo), Puerto Morelos (Punta Corcho), el

embarcadero de Yalinkin, el rancho San Andrés, la ranchería Paso Poot (en la laguna de

Chacmuchuch), la ganadería El Porvenir, el los ranchos de Santa Cruz, 1900, Bellavista,

Santa Loreto, Akú, Central Esperanza, Rancho Viejo, Rancho Buenaventura, la hacienda

tabacalera San José Las Vegas (Vega de San José), Apolo, La Negra, Providencia, San

Fernando, San Rafael, Santa Fe, San Crescencio, Chacha, El Meco (frente a la isla de Kan

24

Previamente, el transporte de las materias primas, mercancías, insumos y trabajadores se llevó a cabo por

medio de embarcaciones de vela, otros botes propiedad de la compañía, el “Salvamento”, la “Manuelita” y el

“Regalo”, y un vapor extranjero, el “Moran”, los cuales no realizaban viajes regulares y eran de poco tonelaje.

Co la adquisición del “Ibero”, de trescientas toneladas, y el “Olimpia”, de similar tonelaje, se pudo transportar

más palo de tinte y chicle. Véase: La Revista de Mérida, Mérida, 3 de noviembre de 1896, p. 3. Macías, La

Península, 2002, p. 134. 25

El palo de tinte y las maquetas de chicle fueron embarcados desde Puerto Morelos hasta el puerto de San

Miguel, en la isla de Cozumel, lugar donde los buques de la United Fruit Company, de Nueva Orleans,

realizaron escalas mensuales entre los astilleros estadounidense y cozumeleño. Las mercancías podían

enviarse de Mérida a Cozumel o a Puerto Morelos, en lancha o en faluchas que zarpaban a intervalos

frecuentes, pero irregulares. Véase: Careaga, Quintana, 1990, pp. 127-128. César, Estudios, 1983, pp. 53-54.

Shattuck, “La vida”, 1937, pp. 134-135.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

13

Kum o Cancún), Tamul, Cuatro Cocos, Tankah, Playa de El Carmen (hoy Playa del

Carmen) y La Maroma (hoy Playa Maroma).26

En cuanto a la población de establecida en los terrenos de la plantación, es necesario

resaltar que en virtud de las actividades extractivas, la mano de obra requerida fue

temporal, por lo que fluctuaba cada año. Por ejemplo, para el año de 1896, se estimó la

existencia de 2,000 habitantes permanentes, los que podían incrementarse hasta la cantidad

de 5,000 jornaleros.27

Aunque para el inicios de la década de 1900, el administrador de la

Compañía informó al gobierno mexicano la existencia de una población fija de 354

habitantes y 1,258 trabajadores eventuales. Es decir, un total de 1,612 personas.28

Pero el

censo que se llevó a cabo al año siguiente solamente registró una población total de 219

habitantes.29

Por las cifras demográficas señaladas, podemos inferir que la producción de

las actividades extractivas de la Compañía Colonizadora disminuyeron de una década a

otra, en virtud de las condiciones del mercado internacional.

Por ejemplo, para el mes de abril de 1897, la plantación forestal produjo alrededor

de 453,592 kg de chicle, con un valor $280,000.00 pesos, producto de la temporada del año

previo.30

En el año de 1903, se informó que las utilidades de la Compañía Colonizadora de

los últimos tres años fueron de más de tres millones de pesos, aproximadamente un millón

anual, como resultado de las negociaciones de chicle y palo de tinte.31

En el año fiscal

1908-1909, la empresa llevó a cabo la explotación de casi 248,000 kg de chicle, siendo la

concesionaria que más volumen de la resina reportó a la dependencia federal. De esta

26

Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación, por el Jefe Política del Territorio de

Quintana Roo, Gral. José M. de la Vega, Campamento Vega, 30 de noviembre de 1903, en AGN,

Gobernación, caja 767, exp. 1. 27

Esta estimación la realizó el periódico neoyorquino Las Novedades. Véase: La Revista de Mérida, Mérida,

3 de noviembre de 1896. 28

Ángel Rivas informó solamente sobre las poblaciones de los dos puertos importantes, Yalinkin y Puerto

Morelos. Para el primero, señaló la presencia de 204 habitantes fijos y 498 volantes. En el caso del segundo,

confirmó 150 pobladores y 760 eventuales. Véase: Informe del administrador de la Compañía Colonizadora

de la Costa Oriental de Yucatán, Progreso, 14 de noviembre de 1902, en AGN, Gobernación, vol. 903, exp. 5.

(2), leg. 11. 29

En el caso de Yalinkin se reportaron 152 personas y para Puerto Morelos 67. Véase: Informe administrativo

rendido a la Secretaría de Gobernación, por el Jefe Política del Territorio de Quintana Roo, Gral. José M. de

la Vega, Campamento Vega, 30 de noviembre de 1903, en AGN, Gobernación, caja 767, exp. 1. 30

El Imparcial, México, 26 de abril de 1897. 31

El Diario del Hogar, México, 1º de mayo de 1903.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

14

cantidad, se exportó una total de 261, 353 kg. Además, la Compañía contó con una

existencia en depósitos de 14,000 kg.32

El destino de la materia prima fue principalmente

Nueva York, para ser procesada por las chicleras estadounidenses. Como observamos, la

resina extraída y exportada en los terrenos de la empresa disminuyó en el transcurso de una

década a pesar de la producción se llevó en una extensión mayor de 14,000 km².33

Pero el mismo año, debido a que no fueron cumplidos los compromisos financieros

contraídos con el Banco de Londres y México en 1896, por lo cual al cabo de unos años, la

institución financiera quedó en posesión de la negociación el 21 de diciembre de 1910. A

partir de este momento, la sociedad se transformó en los albores del siglo XX en la

“Compañía Colonizadora y Explotadora de la Costa Oriental de Yucatán, S.A.”.34

A partir

de la década de 1910, el gobierno interino huertista entregó al Banco de capital inglés

títulos de propiedad por casi 6,000 km² de tierras (689,543 has.). Consideramos que esta

acción corresponde a la retribución de los préstamos forzosos que la institución financiera

extendió a Huerta.35

Pero en el año de 1914, Venustiano Carranza, decretó la nulidad de

dicha adjudicación,36

por lo que las propiedades de la plantación fueron tomadas por las

fuerzas militares y quedaron bajo el control del gobierno constitucionalista hasta inicios de

la década de 1920.

32

Memoria de Fomento (1908-1909), 1910, pp. 28-29. 33

El 14 de julio de 1898, Martínez firmó con la Secretaría de Fomento un contrato para el arrendamiento de

700,000 has. de terreno nacional, adyacentes al río Hondo, en la porción sur de la costa oriental de Yucatán.

El contrato se renovó el 2 de mayo de 1902, por un periodo de 10 años. Véase: “Contrato celebrado entre el

C. General Manuel González Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, en representación del

Ejecutivo de la Unión, y el señor Faustino Martínez, para la explotación de maderas en una porción de terreno

nacional, ubicado en el Territorio de Quintana Roo”, en Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos,

México, 15 de mayo de 1903. 34

Macías, La Península, 2002, p. 118. Suárez, La evolución, 1977, p. 216. 35

Pero esta acción por parte del gobierno federal fue el resultado de la participación financiera que el Banco

realizó al gobierno huertista, ya que la institución financiera pagó entre el 1º de noviembre y el 15 de

diciembre de 1913 la cantidad de 20 millones de pesos. Los préstamos forzosos por parte del presidente

Victoriano Huerta, alcanzaron los 50 millones de peso en bonos del Tesoro Federal Mexicano, al 10% anual,

pagaderos a diez años. Véase: Banco de Londres, 100 años, 1964, p. 72. 36

Así, los asuntos tramitados y resueltos por las la Secretarías de Fomento, y posteriormente, de Agricultura y

Colonización, entre el 19 de febrero y el 29 de agosto de 1913 se consideraron sin valor. Véase: Circular para

que los interesados realicen los trámites en virtud del Decreto del 1º de septiembre de 1914, México, 24 de

septiembre de 1914, en AGN, Fomento, caja 193.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

15

Mapa 1.

Terrenos de la “Faustino Martínez y Cía.” (1896).

Fuente: Zertuche, “Las islas”, 1992, p. 34.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

16

Capitalistas yucatecos en la reconquista de la costa oriental: la Compañía Agrícola del

Cuyo y Anexas, S. A.

Al año siguiente de creada la “Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, S.

A.” en la ciudad de México, un grupo de comerciantes y hacendados yucatecos unieron sus

intereses y capitales para conformar una sociedad similar. Así, aprovechando la situación

económica que atravesó Yucatán, se conformó un grupo de comerciantes conservadores,

integrantes de la oligarquía porfiriana regional como: Eusebio Escalante y Bates, Raimundo

Cámara Luján y Agustín Vales Castillo, entre otros, conformaron denominada “Lonja

Meridana” y la camarilla afín al recién electo gobernador, el general Francisco Cantón.37

En ese sentido, el 10 de noviembre de 1897, Escalante B. y Cámara L. constituyeron la

sociedad anónima denominada la “Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas”, con sede en la

ciudad de Mérida, cuyo objeto fue la compra y explotación del establecimiento agrícola

conocido en la época como el “Cuyo de Ancona” y todos sus terrenos anexos en el norte de

la costa oriental de Yucatán.38

Los demás socios-fundadores de la empresa fueron

destacados hacendados, comerciantes y banqueros yucatecos como Nicanor Ancona

Lizárraga, los hermanos Agustín y José Ruperto Vales Castillo, cuñados de Raimundo

Cámara L., los hijos de Escalante B., Nicolás y Eusebio Escalante y Peón, el propietario de

la plantación azucarera, Eulogio Duarte Troncoso y los hermanos Joaquín y Augusto Luis

Peón y Peón.El capital social de la empresa fue de 500 mil pesos (plata mexicana), el cual

se dividió en 500 acciones con valor unitario de mil pesos.39

37

La “Lonja Meridana” en la década de 1890, se conformó por: José Millet Hübbe, José Vales Castillo,

Joaquín Cantón Frexas, Camilo Cámara, Manuel Martínez de Arredondo, Emilio Márquez, Eloy Haro,

Joaquín Peón, Gral. Francisco Cantón, José María Ponce, Olegario Molina, Gumesindo Ceballos, Manuel

Zapara Martínez, José María Ponce Cámara, Alfredo Domínguez, Nicanor Ancona, José Zapata Martínez,

Maximiliano Wilikomm, Julio Rendón, Pablo González, Julián Haro, Pedro Peón de Regil, Rafael Otero,

Augusto Cámara, Pedro Peón Contreras, Agustín Vales Castillo, Enrique Espinosa, Juan Hoffman, Isaac

Cáceres, José Millet Hübbe, Carlos Cámara, Amado Catón, Nemesio Herrera, Arturo Pierce, Avelino Montes,

Alonso Aznar G., Eduardo Bolio, entre otros. En marzo de 1903, la Mesa Directiva de la Lonja Meridana fue

conformada por: Miguel Peón Casares, Director. Augusto Cámara, Vice-Director. Raimundo Cámara, Vocal

Primero. Arturo Zavala, suplente. Rafael Regil, Vocal Segundo. Alfredo Zavala, suplente. Nicanor Ancona,

Secretario. Alberto Urcelay, suplente. Enrique Peón Cetina, Tesorero. Agustín Vales Millet, suplente. Véase:

La Patria de México, México, 1º de octubre de 1892. El Tiempo, México, 22 de marzo de 1903. 38

Escritura de la Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas, Mérida, 10 de noviembre de 1897, en AGEY,

Archivo Notarial, libro 334. 39

Los documentos nominativos fueron contenidos entre los socios fundadores de la manera siguiente:

Escalante y B.-260 (52%). Cámara-96 (19%). Ancona-50 (10%). A. Vales-25 (5%). N. Escalante-20 (5%). A.

Peón-15 (3%). Duarte-15 (3%). J. Peón-10 (2%). J. Vales-5 (1%). E. Escalante y P.-5 (15). El Consejo de

Administración se conformó por: E. Escalante-Presidente. Duarte-Vocal. J. Peón-Secretario. Cámara-Gerente.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

17

En cuanto a la extensión de tierras en propiedad de la Compañía Agrícola, podemos

señalar que se trataron terrenos adquiridos por el comerciante y armador Ramón Ancona

Bolio, el cual conformó su latifundio con la adquisición de los baldíos que deslindó

Antonio Espinosa en la década de 1880 y de otros propietarios que abandonaron sus predios

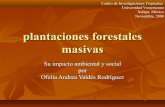

por el asedio de los mayas sublevados. Así, la superficie total que quedó en poder de la

empresa fue de 2,627 km², ubicados en la zona nororiente dela península de Yucatán, entre

la ría Lagartos y la laguna de Yalahau, es decir, adyacentes a las propiedades de la

Compañía Colonizadora (Véase Mapa 2). Los cuales fueron ricos en palo de tinte, óptimos

para el cultivo de caña, vainilla, tabaco, maíz o cereales, así como también, propicios para

la cosecha de sal marina.

Con relación a la infraestructura y los asentamientos desarrollados en esta

plantación, podemos señalar que la finca “El Cuyo” se constituyó en el centro principal de

las actividades productivas y extractivas al contar con un muelle de 165 m. de extensión y 7

m. de ancho, que permitió el arribo de embarcaciones nacionales y extranjeras. Este

embarcadero se conectó a una red de 110 km. de vías decauville, que conectaron las

principales fincas como “Solferino”, “Moctezuma”, “Otzceh” y los ranchos “Nuevo León”,

“Chiquilá”, “Paraiso”, “Tulumná”, “Santa Rosa”, “San Andrés”, “San Román”, “San

Pastor”, “Daptum”, “Xpokan”, “Honab”, “Chéncamul”, “San José Mahas”, “San

Fernando”, “Tejás” y Misnebalam. De estos puntos se llevó a cabo el traslado de los

productos extraídos en los terrenos de la compañía, como el palo de tinte, las trozas de

maderas preciosas y las fanegas de sal marina en grano.40

Por el muelle de “El Cuyo”,

fueron remitidos y recibidos todos los productos de venta y exportación, así como los

insumos, víveres y mano de obra. A este respecto, encontramos que, al igual que el caso de

la Compañía Colonizadora, las vastas tierras de esta plantación yucateca y sus actividades

Ancona-Comisario. A. L. Peón-Vicepresidente. N. Escalante-Vocal suplente. J. Vales-Pro-Secretario. A.

Vales-Comisario suplente. José A. Bolio-Administrador. Véase: Escritura de la Compañía Agrícola del Cuyo

y Anexas, Mérida, 10 de noviembre de 1897, en AGEY, Archivo Notarial, libro 334. 40

Entre las embarcaciones propiedad de la Compañía, encontramos el pailebot “Amelia C”, con capacidad de

500 ton. y cuatro canoas como la “Manuelita” y la “Pilarcita”, con capacidad de 40 ton. Además, se construyó

un infraestructura en comunicaciones con 168 km. de líneas telefónicas entre las principales fincas. Véase: La

Revista de Mérida, Mérida, 18 de noviembre de 1898.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

18

económicas requirieron de mano de obra temporal, por lo cual, durante el segundo semestre

del año, la población alcanzó un rango entre mil 400 y mil 500 habitantes. Pero a inicios del

año de 1910, la población que ocupó las tres principales fincas se contabilizó en más de 270

avecindados.41

Entre las actividades productivas de la plantación podemos resaltar la explotación

de recursos forestales (tintóreas, maderas preciosas para la ebanistería y duras para la

construcción), así como la extracción de resinas (chicle), la obtención de sal marina, el

cultivo de caña de azúcar, el desarrollo de sembradíos de tabaco, cacao, algodón, plátano y

vainilla, esta última traída de Papantla, Veracruz. Asimismo, para el autoconsumo de sus

habitantes, en los terrenos se produjo maíz, arroz, frijol y de todos los demás productos

naturales disponibles en la mencionada finca.42

En cuanto a la tintórea, a pesar de que a

finales de la década de 1890 disminuyó su demanda por la existencia de las anilinas,

continuó su extracción en un promedio de 700 mil kg por temporada. El palo de tinte que

exportó la Compañía fue demandado en los mercados europeos de la manufactura de

textiles de Hamburgo, Le Havre y Liverpool. En cuanto al chicle, este producto tuvo como

destino principal Nueva York, llevándose a cabo la comercialización de un promedio de

400 mil kg al año.43

La sal marina se extrajo de una franja de 25 km del litoral de la ría Lagartos, en la

cual se llegaron a establecer al menos 30 charcos o charcas salineras, de los cuales se

llegaron a extraer hasta 20 kg del mineral en una jornada de tres días. En octubre de 1902,

la Compañía Agrícola reportó un ingreso de más de 590 pesos por ventas de sal al por

mayor. La producción salinera se comercializó y cubrió el mercado peninsular, así como en

Veracruz y otros puertos del Golfo de México.44

Con respecto a los plantíos de caña de

azúcar, el 2 de julio de 1903 se inauguró el ingenio llamado “San Eusebio”, ubicado a tres 41

Esta población se conformó de los habitantes establecidos en “El Cuyo” con 120, “Solferino” con 102 y

“Moctezuma” con 50. Véase: Distribución de jornaleros y peones y movimientos de la Compañía Agrícola

del Cuyo y Anexas. Mérida, Febrero de 1910, en AGEY, Justicia, caja 776. 42

La Revista de Mérida, Mérida, 18 de noviembre 1898. César, Estudios, 1983, pp. 49-50. Suárez, Evolución,

1977, pp. 213-214. 43

Suárez, Evolución, 1977, p. 214. 44

Diario Oficial del Estado libre y soberano de Yucatán, Mérida, 23 de febrero de 1902. Careaga, Quintana,

1990, p. 127. Glover, “The hidden”, 2010, p. 210. Suárez, Evolución, 1977, p. 214.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

19

km. al sur del poblado pesquero de Chiquilá y a diez km de Solferino, en la Subprefectura

de Holbox.45

Este complejo azucarero significó una inversión para la Compañía de 200 mil

pesos y contó con la maquinaria más moderna a inicios del siglo XX, con lo cual poseyó

una capacidad de zafra de 3,750 t en promedio.46

De igual manera, se llevó a cabo la cría de

ganado vacuno, caballar y porcino, para la alimentación de los peones y jornaleros, se llevó

a cabo el cultivo de maíz, frijol y calabaza.

En este contexto, se constituyó un trust a partir de la creación de los “Ferrocarriles

Unidos de Yucatán, S. A.” en el año de 1902. Este conglomerado de empresas estuvo

integrado por las empresas que creó, compró o absorbió el dueño de la casa mercantil “E.

Escalante e Hijo”, entre las que encontramos al Banco Mercantil Yucateco y la “Compañía

Agrícola del Cuyo y Anexas”.47

Pero ante el fracaso de este monopolio y los socios de

Olegario Molina Solís se apoderaron de los “Ferrocarriles Unidos” en septiembre de 1907.

A pesar de que a nivel nacional se manifestó un contexto de recuperación económico, en el

ámbito regional la economía yucateca se desquebrajó, al grado que las dos instituciones

financieras existentes hasta el momento se fusionaron para crear en la ciudad de Mérida el

“Banco Peninsular Mexicano, S. A.”.48

En agosto de 1907, las propiedades y negocios de

los Escalante fueron puestos a disposición de la Comisión Liquidadora que se constituyó

para llevar a cabo la entrega y remate de los bienes y valores del conglomerado de

empresas, entre los que se encontró la “Compañía Agrícola”. En septiembre de 1910, fue

declarada en quiebra y se remató públicamente, siendo adquirida por la “Compañía

45

Informe administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación, por el Jefe Política del Territorio de

Quintana Roo, Gral. José M. de la Vega, Campamento Vega, 30 de noviembre de 1903, en AGN,

Gobernación, caja 767, exp. 1. 46

Careaga, Quintana, 1990, p. 127. César, Estudios, 1983, pp. 49-50. Echegaray, División, 1913, pp. 9-16.

Glover, “The hidden”, 2010, pp. 209-210. 47

Todo ello a partir de la venta de acciones del ferrocarril de Mérida a Valladolid con ramal a puerto

Progreso, que el 10 de septiembre de 1902, efectuó Francisco Cantón Rosado a Eusebio Escalante por un

millón de pesos. Este trust conformado por Escalante sirvió para comprar la Agencia Comercial “E. Escalante

e Hijo” en la sobrevaluada cantidad de dos millones de pesos, así como para pagar la deuda de un millón de

dólares que contrajo con la casa comercial estadounidense Thebaud Brothers para exportar henequén. Al

comenzar 1907, la amortización de la deuda de este trust ascendió a cinco millones 106 mil 427.63 pesos.

Véase: Menéndez, Noventa, 1937, p. 288. Joseph, Verano, 2010, pp. 171-212. 48

Entre 1907 y 1909, la economía de Yucatán fue objeto de varios empréstitos por parte de los bancos

Nacional y de Londres y México. El primero emitió un préstamo por cuatro millones de pesos y otro por diez

millones de pesos. La institución financiera inglesa aportó otro por 800 mil libras esterlinas. En marzo de

1908, los bancos meridanos se fusionaron. Véase: Joseph, Verano, 2010, pp. 193-196.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

20

Comercial de Fincas Rústicas y Urbanas, S. A.”, una sociedad creada por el Banco

Nacional de México.49

En ese sentido, esta institución financiera quedó en propiedad de los

2,627 km² de tierras, las fincas “El Cuyo”, “Moctezuma”, “Solferino” y “Otzceh”, el

ingenio “San Eusebio” y demás ranchos hasta la década de 1930.

Consideraciones finales.

Como resultado de la guerra social emprendida por los pueblos mayas durante la segunda

mitad del siglo XIX, propició que la costa oriental de Yucatán, sus vastas tierras y ricos

recursos forestales, quedaran a expensas de los madereros furtivos nacionales y extranjeros.

Un escenario en el que el usufructo ilegal de las materias primas maderables fue efectuado

principalmente por los cortadores de madera establecidos en Honduras Británica (hoy

Belice) y por algunos comerciantes yucatecos como Ramón Ancona Bolio. Motivo por el

cual, el gobierno mexicano se avocó a establecer su control territorial y ejercer su soberanía

sobre la región. En primera instancia por medio del sistema porfiriano de concesiones para

el deslinde de tierras baldías y para la explotación y exportación de maderas y resinas.

Como fueron los contratos extendidos a favor de Antonio Espinosa y los hermanos Sierra

Méndez para la habilitación de terrenos en 1883 y 1884, respectivamente. Una concesión

para la explotación de recursos forestales en toda la costa oriental, extendida al comerciante

yucateco Felipe Ibarra Ortoll en 1888. O el contrato de deslinde, colonización y usufructo

de los bosques, que se otorgó al banquero español Faustino Martínez.

49

Es sociedad adquirió los terrenos, edificios, insumos, herramientas, mercancías y demás infraestructura que

conformaron la Compañía Agrícola, por la cantidad de $219,753.18 pesos. Es decir, menos de la tercera parte

de su avalúo de 1907. Véase: Menéndez, Noventa, 1937; p. 288. Suárez, Evolución, 1977, p .215. Joseph,

Verano, 2010, p. 199.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de CIESAS Peninsular. Historia Económica

(AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

21

Mapa 2.

Terrenos de la “Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas” (1897).

Fuente: Elaboración propia con base en la información del AGEY.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

22

A partir de estas concesiones, se concretó el establecimiento de dos plantaciones

agrícolas y forestales, la “Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán” y la

“Compañía Agrícola del Cuyo y Anexas”. La primera, constituida por un grupo de

capitalistas avecindados en la capital de República Mexicana, allegados al grupo de los

“científicos” e integrantes de la oligarquía porfiriana. La segunda, compuesta por

comerciantes y hacendados henequeneros yucatecos que prácticamente llegaron a controlar

la economía del estado en los inicios del siglo XX. A partir de ello, consideramos la

confrontación y competencia de dos grupos económicos. Uno cuyo ámbito de acción e

influencia fue el centro del país y que se extendió hacia zonas, como la península de

Yucatán. El otro básicamente regional, pero que llegó a poseer el control de las actividades

productivas que nutrían la economía de Yucatán, en especial el cultivo del producto de

agro-exportación, el henequén. Esta confrontación se denota en la competencia que

ejercieron por lograr la propiedad de extensos terreno y sus bosques, así como también por

obtener los beneficios de los ricos recursos forestales. Además, la incursión de los

capitalistas de la ciudad de México se denota como parte de las acciones para detener la

expansión de los henequeneros yucatecos, aspecto que se reforzó con la erección del

Territorio de Quintana Roo en noviembre de 1902.

En cuanto a las actividades productivas, podemos percatarnos que ambas

plantaciones aprovecharon la inserción de la economía mexicana al mercado internacional

y las condiciones del mismo, al proveer de las materias primas que los centros

manufactureros requirieron, como fue el caso de la industria textil europea y las compañías

chicleras estadounidenses. Productos redituables por sus precios óptimos de venta, por la

disponibilidad de los mismos en sus propiedades y por los bajos costos de la mano de obra.

Pero al mismo tiempo, las características de las actividades realizadas que requirieron

grandes cantidades de capital para establecer la infraestructura necesaria para la extracción

y el traslado de la producción, llevar a cabo el enganche de mano de obra, el pago de

adelantos y la erogación de los insumos, les obligó a requerir de las instituciones

financieras. Aunado al hecho de que las materias primas son susceptibles a los ciclos

económicos, cuya demanda rige los pecios de las mismas.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

23

A pesar de ser negocios redituables aparentemente, ambas plantaciones agrícolas y

forestales terminaron bajo el control de instituciones financieras, fuese por el hecho de que

algunos de sus accionistas mayoritarios formaron parte de esos bancos o por la falta de

pago de los compromisos crediticios. En última instancia, ambas plantaciones agrícolas y

forestales se constituyeron en el modelo productivo que se desarrolló a partir de la caída del

régimen porfiriano y que caracterizaron a la zona como el enclave forestal hasta mediados

del siglo XX. Definieron el flujo de la mano de obra y las características de la población

que ocupó el semidespoblado. Se constituyeron como la forma de propiedad privada que la

Revolución Mexicana supuso erradicar, el latifundio. Las vastas tierras que tuvieron en

propiedad ambas compañías, fueron la base territorial para el reparto agrario que se

comenzó a practicar a mediados de la década de 1930. Los campamentos y monterías que

se establecieron en la región hoy son las ciudades y poblados que hoy son los destinos

turísticos de la denominada Riviera Maya.

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

24

Archivos.

Archivo General de la Nación (AGN).

Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY).

Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHSRE).

Colección Porfirio Díaz (CPD).

Publicaciones periódicas.

Boletín de la Dirección General de Estadística.

Boletín Estadístico de la Secretaría de Fomento.

Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

El Diario del Hogar.

El Imparcial.

El Tiempo.

La Patria de México.

La Revista de Mérida.

Bibliografía.

Bracamonte y S., Pedro, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia” en Gabriel

A. Macías Z. (coord.), El vacío imaginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el

Caribe oriental mexicano, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social, 2004, pp. 49-74.

Aboites Aguilar, Luis, Norte precario. Poblamiento y colonización en México (1760 -

1940), México, El Colegio de México-Centro de Investigación y Estudios Superiores en

Antropología Social, 1995.

Banco de Londres y México, 100 años de banca en México. Primer centenario del Banco

de Londres y México, S. A., institución de depósito, fiduciaria y de ahorro. 1864-1964,

México, Cía. Impresora y Litográfica Juventud, 1964.

Calderón Q., José A., Historia de las fortificaciones en Nueva España, Madrid, Gobierno

del Estado de Veracruz-Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1984.

Careaga V., Lorena, Quintana Roo una historia compartida, México, Instituto de

Investigaciones José María Luis Mora, 1990.

Carmagnani, Marcello, “Del territorio a la región. Línea de un proceso en la primera mitad

del siglo XIX”, en Alicia Hernández C. y Manuel Miño G., Cincuenta años de Historia de

México. En el Cincuentenario del Centro de Estudios Históricos, México, El Colegio de

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

25

México, Vol. 2, 1991, pp. 221-242.

Castillo, Manuel Á., Espacios diversos, historia en común, México, Secretaría de

Relaciones Exteriores, 2006.

César D., Alfredo A. y Stella M. Arnaiz B., Estudios socioeconómicos preliminares de

Quintana Roo: el territorio y población (1902-1983), Puerto Morelos, Quintana Roo,

Centro de Investigaciones de Quintana Roo, 1983, T. I.

Dumond, Don E., El machete y la cruz: la sublevación de campesinos en Yucatán,

México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones

Filosóficas, 2005.

Echegaray, Salvador, División de los Estados Unidos Mexicanos: Territorio de Quintana

Roo, México, Secretaría de Fomento, 1913.

García M., Bernardo, “El espacio del (des)encuentro”, en: M. Ceballos (ed.), Encuentro en

la frontera: Mexicanos y norteamericanos en un espacio común, México, El Colegio de

México, 2001, pp. 19-51.

_________________, “Jurisdicción y propiedad: una distinción fundamental en la historia

de los pueblos de indios del México colonial”, Revista Europea de Estudios

Latinoamericanos y del Caribe/European Review of Latin American & Caribbean Studies,

núm. 53, diciembre, 1992, pp. 13-26.

_________________, Los pueblos de la Sierra. El poder y el espacio entre los indios del

norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 2003.

Glover, Jeffrey B., Dominique Rissolo y Jennifer P. Mathews, “The hidden world of the

maritime maya: lost landscapes alosn the north coast of Quintan Roo, México”, en Ben

Ford (Ed.), The Archaeology of Maritime Landscapes, Nueva York, Springer, 2010, pp.

195-216.

González, Luis, “El liberalismo triunfante”, en Historia general de México, México, El

Colegio de México, 2004, 5ª reimp., pp. 635-705.

Hale, Charles A., La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX,

México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Joseph, Gilbert M. y Allen Wells, Verano del descontento, épocas de trastorno. Élites

políticas e insurgencia rural en Yucatán, 1876-1915, Mérida, Universidad Autónoma de

Yucatán, 2011.

Macías R., Carlos, Nueva frontera mexicana, México, Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología-Universidad de Quintana Roo, 1997.

Macías Z., Gabriel A., La península fracturada. Conformación marítima, social y forestal

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

26

del Territorio Federal de Quintana Roo. 1884-1902, México, Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social-Porrúa-Universidad de Quintana Roo, 2002.

Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y del Despacho

de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana, Ingeniero Manuel

Fernández Leal, correspondiente á los años transcurridos de 1892 á 1896, México,

Secretaría de Fomento, 1897.

Nelken-Terner, Antoinette, “Frontera rígida, frontera móvil: la normatividad de los límites

y algunos aspectos de las soberanías”, Revista Mexicana del Caribe, Universidad de

Quintana Roo, Año II, núm. 4, Chetumal, 1997, pp.148-167.

Ramayo L., Teresa, Los mayas pacíficos de Campeche, México, Universidad Autónoma de

Campeche, 1996.

Shattuck, George C., “La vida en los bosques de Quintana Roo”, en Elena Gómez Ugarte y

Aurora Peraza, Bibliografía Sumaria del Territorio de Quintana Roo, México, DAPP,

1937, pp. 10-41. (Traducción de un capítulo de The Peninsula of Yucatan, Washington,

Carnegie Institution. Publication, 431, 576 p.).

Suárez M., Víctor M., La evolución económica de Yucatán a través del siglo XIX, Mérida,

Universidad de Yucatán, 1977, t. II.

Sweeney, Lean, La supervivencia de los bandidos. Los mayas Icaichés y la política

fronteriza del sureste de la península de Yucatán, 1847-1904, México, Universidad

Nacional Autónoma de México. 2006.

Taracena A., Arturo, “Región e historia”, Desacatos, Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores en Antropología Social, núm. 1, primavera, 1999, México, pp. 28-35.

Vizcaíno G., Lilian, “La historia regional”, TzinTzun. Revista de Estudios Históricos,

Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo, núm. 27, enero-junio, 1998, Michoacán, pp. 116-129.

Vos, Jan de, Las fronteras de la frontera sur, México, Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1993.

_________, “Una legislación de graves consecuencias”, Historia Mexicana, El Colegio de

México, núm. 1, Vol. 1, julio-septiembre, México, 1984, pp. 76-113.

__________, Oro verde. La conquista de la Selva Lacandona por los madereros

tabasqueños, 1822-1949, México, Fondo de Cultura Económica-Instituto de Cultura de

Tabasco, 1988.

Young, Eric V., “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas”,

en Pedro Pérez H. (comp.), Región e Historia en México (1700-1850), México, Instituto de

Edgar Joel Rangel González. Segundas Jornadas de Historia Económica de la Asociación Mexicana de

CIESAS Peninsular. Historia Económica (AMHE), Cd. de México, 14 al 16 de agosto de 2013.

27

Investigaciones José María Luis Mora, 1991, pp. 99-122.

Zarauz L., Héctor L., “Explotación maderera en el sur de Veracruz en el siglo XIX”, en

Mario Trujillo B. y José M. Contreras V. (ed.), Formación empresarial, fomento industrial

y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, México, Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social, 2003.

Zertuche M., Fernando, “Las islas del Caribe mexicano”, en Martín Reyes Vayssade

(coord.), Cartografía Histórica de las islas mexicanas, México, Secretaría de

Gobernación, 1992, pp. 19-38.