Por Qué Los Pobres Vuelven a Las Calles

-

Upload

maria-emilia-horna -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

description

Transcript of Por Qué Los Pobres Vuelven a Las Calles

"Por qu los pobres vuelven a las calles?" por D. Merklen(ParaEl Dipl)El progreso de la situacin social en Argentina es incontestable si se la compara con la que conoci el pas en 2001 o en 2002. Numerosos indicadores son inapelables, desde la abrupta disminucin del desempleo a las no menos rpidas reducciones de la pobreza y de la indigencia. Para ciertas categoras sociales esas mejoras fueron de la mano de la recuperacin de formas institucionales fundamentales que necesitaron de una buena dosis de coraje poltico. Es el caso de los jubilados. No slo el pasar de cada pensionado mejor y mucho, sino que la sociedad tom de la especulacin financiera una masa importante de recursos para transferirla al terreno de la solidaridad.

El gobierno de Cristina Kirchner tiene razn en apoyarse en la labor realizada y tiene claramente de qu enorgullecerse. Sobre todo cuando compara su propia accin con la de los tres gobiernos de los aos noventa, los dos del peronista Carlos Menem y el de la alianza UCR-FREPASO del radical Fernando de la Ra. La frmula de una dcada ganada que sucedi a la dcada perdida de los noventa es sin dudas acertada. Sobre todo cuando se sabe que lo hecho y lo avanzado es mucho ms amplio y abarca muchos ms mbitos que los sealados en el prrafo anterior.

Sin embargo, est claro que ese progreso no alcanza para detener la protesta social y que la situacin actual fomenta de manera natural la salida a la calle y la puesta en marcha de medidas de fuerza de parte de numerosos grupos sociales. Tal vez pueda entenderse la protesta si se observa la situacin social teniendo en cuenta otros parmetros que obligan a no satisfacerse con la cuesta remontada. Se ver all no solamente un sinfn de tareas pendientes sino, adems, inquietantes razones para el descontento y la protesta.

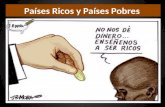

El tiempo pasaLa temporalidad de las clases populares no es igual a la de otros grupos sociales ni coincide con la de la sociedad en su conjunto. Y de ms est decir que difiere ampliamente de los tiempos de gobierno y de la contienda electoral. No se puede ignorar que Argentina lleva ms de diez aos de un crecimiento ininterrumpido a tasas muy elevadas (de 7 u 8% al ao hasta 2008) que estuvieron en el origen de la recuperacin econmica primero y de una formidable acumulacin de riqueza luego. El tiempo transcurrido desde 2002 ha sido un perodo de reduccin de la pobreza, pero tambin de aumento de la capacidad de consumo para amplios sectores de lo que se denomina clases medias y sobre todo de acumulacin de riqueza para muchas familias de gran fortuna que han sabido sacar partido del boom de la soja, de los beneficios de la minera, del crecimiento industrial y comercial o del sector inmobiliario, para no citar sino los sectores de crecimiento ms visible.

En ese marco y en contraste con estos grupos, hay una proporcin no despreciable de pequeos asalariados, de trabajadores precarios, de habitantes de las periferias urbanas y de numerosos sectores de la funcin pblica que esperan desde hace ms de diez aos ya sin haber nunca salido verdaderamente de pobres. Pienso en aquellos nios y nias que tenan digamos 10 aos en 2001 y que ya tienen hoy ms de 20. Muchos de ellos estn criando hijos en una situacin similar a aquella en la que ellos nacieron. As los vi en el asentamiento 17 de Marzo en La Matanza en diciembre pasado. Ese tiempo de espera es un tiempo demasiado largo, sobre todo cuando esas personas y esas familias ven el modo vertiginoso, desorganizado y despilfarrante en que progres el consumo entre las clases medias aventajadas, esas mismas que consumen en Buenos Aires a precios neoyorquinos.

La temporalidad de los ms pobres debe medirse con la vara del consumo de las clases medias que han recuperado los estndares de consumo de esas clases medias globalizadas que no slo acceden ms o menos a lo mismo que las clases medias de las ciudades y de los pases ms ricos, sino que viajan de a miles al extranjero cada ao a corroborar que el mundo les pertenece. Un dato estadstico confirma lo que la observacin cotidiana hace evidente: las desigualdades de ingreso no se redujeron en la proporcin en la que el pas se enriqueci, lo que significa que el dinero sigue siendo apropiado de forma concentrada. Los largos aos de espera de unos deben compararse a los vertiginosos ritmos de aumento del consumo de los otros.

Esa temporalidad tiene otras dimensiones adicionales. Primero, hace ya tres aos que aquellos muchos que salieron de la indigencia y la pobreza ven su muy relativo progreso social cepillado cada da un poco ms por los efectos de la inflacin. Este tiempo ms corto est signado por el temor y la impaciencia. Sobre todo cuando esas personas ven acercarse al galope un futuro inmediato cargado de nubarrones. Segundo, desde ese punto de vista el presente se parece mucho a la repeticin de una historia conocida. Es por ello que la mirada que toma como nico punto de partida el pozo del 2001 impide comprender el descontento de los ms pobres. Otros grupos sociales tambin manifiestan descontentos, como las clases medias ganadoras cuando defienden su deseo de comprar dlares como modo de ahorro, de especulacin o para el turismo. La combinacin de disminucin del crecimiento econmico con aumento de la inflacin provoca desde hace unos aos un profundo desencuentro entre pobres y clases medias que esperan del gobierno cada uno una poltica de orientacin diferente.Que lo negro no es lo blancoLa sociedad argentina permanece dramticamente dividida por una lnea que separa sin ningn matiz de grises lo negro de lo blanco. Debe tomarse en cuenta toda la importancia que tiene la problemtica del trabajo en negro. Ms de un tercio de la poblacin activa (33,5%), ms de un argentino cada tres, trabaja en condiciones de ilegalidad; y esta proporcin permanece estable, idntica, inamovible pese a los diez aos de crecimiento. De ms est decir que el trabajo en negro pesa ms sobre los ms dbiles y que se distribuye de modo desigual en el territorio (en muchos conurbanos de las grandes ciudades del pas esa proporcin llega al 40%). En ese sector de la economa los salarios son ms bajos, la arbitrariedad patronal ms alta, las protecciones sindicales ms dbiles y la cobertura social inexistente. En este tercio de Argentina reina el no-Derecho. Cuando el mercado funciona para todos, hay trabajo y el dinero abunda, las diferencias entre lo negro y lo blanco parecen amortiguarse por una gama de grises. Son los perodos en que la pobreza y el desempleo disminuyen.

Pero ya sabemos que el capitalismo es cclico y que peridicamente la economa se retrae. El mercado de trabajo en negro funciona como un mercado sin regulaciones ni restricciones. Parece el perfecto reino de la oferta y la demanda. Es sorprendente, sin embargo, que en una sociedad democrtica y bajo un gobierno de izquierda se confunda trabajo con empleo. El hecho de trabajar permite pasar de la inactividad al conchabo y, en un pas como Argentina en el que no existe el seguro de desempleo, la diferencia es mayor. Tener trabajo significa pasar de ingreso cero a ganar algo, por poco que sea. Cuando en plena crisis el pas sufra de 25 o 30% de desocupacin, la reduccin del desempleo a menos de 10% constituye un progreso incontestable.

Pero a qu ingresaron quienes pudieron volver a trabajar? Ingresaron a un mundo en el que el trabajo significa arbitrariedad, precariedad, ausencia de derechos, sin licencia por maternidad, jubilacin ni vacaciones. Se olvida que cuando no est rodeado de protecciones sociales y fuertemente regulado, el trabajo no es fuente de integracin social sino todo lo contrario. Para un tercio de los argentinos, el Estado social no existe, y entre tanto el tiempo pasa.

A esta forma mayor de no-Derecho se le suman otras muchas. Ilegalidad de la vivienda e ilegalidad de los papeles, principalmente, acompaadas de todas las formas de consumos truchos que ponen a los ms dbiles en contacto con todo tipo de bienes y servicios de mala calidad, desde medicamentos a bienes culturales pasando por los alimentos. En este mundo de ilegalismos la poblacin necesita de la regulacin pblica como de la ms elemental proteccin de una sociedad que cuando no la ejerce deja a los individuos a merced de todo tipo de rufianes y de especuladores. Sabemos ya de memoria por tanto tiempo de experiencia acumulada que se vive all en un universo de irregularidades. All uno logra vivir e incluso acceder a ciertas formas de satisfaccin eternamente postergadas. Pero no debe confundirse ello con el acceso a derechos por parte del ciudadano.

Este verano los cortes de luz vinieron a recordar una vez ms la debilidad de las regulaciones pblicas como antes lo hicieron cruelmente presente los accidentes ferroviarios. Pero esos momentos espectaculares en los que sufre una buena parte de la ciudad ocultan el hecho de que la exposicin a la incertidumbre y a la irregularidad tambin est desigualmente repartida. Hay zonas enteras de las periferias urbanas y del territorio nacional en las que reina la arbitrariedad, lo que quiere decir que casi siempre gana el ms fuerte. Y esto de modo cotidiano. Los ms pobres no slo sufren de la pobreza, sufren tambin severamente de la desproteccin y de la inseguridad sociales. Colectivos destartalados que pasan de modo intermitente, agua que escasea o se corta junto con la luz, viviendas en estado lamentable, centros de salud saturados o inexistentes La vida cotidiana est llena de pozos y los ciudadanos de las periferias carecen de un Estado al que apelar.

Los tres gobiernos que se sucedieron desde 2003 dieron algunos pasos importantsimos para remediar este tipo de situaciones, como en el caso de las jubilaciones o en el de la Asignacin Universal por Hijo. En otros casos parecen haber intentado algo y perdieron la batalla una y otra vez, como en las tentativas por domesticar a las policas y tratar de que ya no hagan un uso ilegtimo de la fuerza pblica. Pero, se piensa lo suficiente en cunto tiempo hace que siempre los mismos sufren a la polica como una amenaza?

Ms y mejor EstadoLa dcada de los noventa pari a los piqueteros como antes la de los ochenta haba dado a luz a los asentamientos. La recuperacin del mercado interno, el aumento del nmero de puestos de trabajo y las pujas por la redistribucin trajeron nuevamente a los sindicatos al frente de la escena. Y la carrera inflacionaria permite anticipar que las huelgas sern repetitivas hasta tanto el desempleo no vuelva a poner de rodillas a los sindicatos. La precariedad y el raqutico Estado social con que Argentina debera proteger a muchos de sus conciudadanos permiten anticipar que se seguirn viendo tomas de tierras, cortes de rutas y acciones de protesta y de fuerza. Estas formas de movilizacin social basadas en la fuerza cortar rutas, hacer huelgas, ocupar tierras seguirn vigentes y legtimas tanto tiempo como las mismas formas de precariedad social sigan sucediendo.

En la base de la protesta no est slo la redistribucin, y se equivoca aquel gobierno que crea que la nica salida es la redistribucin del ingreso. La mejora en la situacin de las clases populares y de ms amplias capas de la poblacin no necesita slo de redistribucin. Este gobierno y el que vendr deberan observar mejor la calidad institucional que ofrecen al conjunto de los ciudadanos, sobre todo a los ms dbiles. Los espera la tarea de construir ms y mejor Estado. Esto es muy claro en el mundo del trabajo donde se confunde trabajo con empleo, contentndonos con que los porcentajes de desocupacin bajan. Un verdadero empleo requiere de un Estado social slido que regule la actividad laboral y que garantice las protecciones sociales. Esto no puede confundirse con la puja salarial, con el reparto de la torta.

La legalizacin del mercado de trabajo es indispensable para que el trabajo sea el camino al derecho social. Es por ello que la reduccin del trabajo en negro es la mejor poltica social. Y es por ello que la disminucin del desempleo no se traduce mecnicamente en bienestar. El trabajo es progreso slo cuando el individuo deja de ser un desempleado para convertirse en un asalariado estable y protegido. Los organismos internacionales y la llamada tercera va inspirada en los ejemplos de Anthony Blair y Gerhard Schrder crearon una inmensa confusin en la materia con su propuesta del workfare. Cuando el trabajo no es empleo, el conchabo no es ms que vector de explotacin.

Un gobierno progresista, un gobierno democrtico, un gobierno popular, debe ocuparse tambin de ofrecerle a la sociedad un Estado tan moderno y gil como protector. Y esta preocupacin no es soluble en la idea de la redistribucin. Adems de corregir las desigualdades que genera el mercado, debe atenderse a la perspectiva de abrir espacios institucionales estables que escapen a la lgica del capitalismo, que permitan otras formas de sociabilidad y de desarrollo social y personal.

Y el camino de las instituciones no se encuentra en conexin mecnica con la inflacin. Todo lo contrario. Hace posible pensar que pueden crearse espacios vitales por fuera de las pujas por el ingreso y formas de igualdad social indispensables a la ciudadana. Es lo que se llama servicio pblico, es lo que se llama bien comn. En este terreno no es tan seguro que Argentina haya tenido una dcada ganada. Pero seguramente puede avanzarse en ese sentido como un modo de respuesta a la protesta social. Quin no querra soar con instituciones y formas de proteccin social que sobrevivan a los gobiernos de turno? Quin no quiere pensar que nuevos soportes institucionales permitirn otras formas de poltica que incluso, con algo de imaginacin, permitan salir del pantano de la corrupcin?