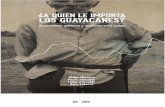

San Quintín, los migrantes que no importan

-

Upload

chio-medina -

Category

Documents

-

view

11 -

download

0

description

Transcript of San Quintín, los migrantes que no importan

San Quintín, los migrantes que no importan

Medina Ramírez Rocío del Carmen

13/05/15

La primera vez que Gabriel se puso una mochila a cuestas no fue para ir a la escuela. Tenía 14

años y se le encajaba en la espalda, pesada. En ese entonces andaba a pasitos lentos entre unos

surcos de frutos en un campo agrícola en Sinaloa.

A partir de ese día, a su diminuto cuerpo se adhirió como una garrapata esa mochila color naranja,

que abarcaba toda su espalda y lo encorvaba, tanto que lo hacía parecer un enano. Aunque lo que

realmente cargaba era una bomba de presión reforzada, de la que salía una brisa blancuzca que

se le metía por todos los orificios de la cara.1

Los marcos en donde soy

Para Butler (2009), si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio,

no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales

vidas nunca se considerarán vividas ni perdidas. El caso de los indígenas en

México, en particular de los que se convertirán en jornaleros, puede ser un claro

ejemplo de esto.

Butler (2009), se pregunta ¿qué es una vida? Y al igual que la pregunta ¿qué es

ser indígena?, la respuesta coincide en que “el ser” necesariamente debe ser

referido a operaciones del poder, es decir, hay mecanismos específicos a través

de los cuales se produce la vida.

De acuerdo a Foucault (1983), “se ejerce el poder al momento de definir a los

sujetos”, estas definiciones “sujetan” (al sujeto) a una serie de prácticas y

subjetividades específicas que al mismo tiempo los clasifican, catalogan, definen

y administran.

1 Fragmento de una narración biográfica publicada en el periódico el Universal, en Junio de 2014, recuperado en www.eluniversal.com.mx

¿Qué es ser indígena?, para la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que funge como un marco epistemológico normativo y organizativo de

la sociedad en México, los indígenas “son aquellos que descienden de

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas, o parte de ellas.”2

El artículo 2° Constitucional, contiene entre sus apartados algunos elementos

interesantes para analizar; por un lado, reconoce a la “conciencia de la identidad

indígena” como un criterio para determinar a quienes se aplican las disposiciones

sobre indígenas; también reconoce como parte de los derechos de estas

comunidades, la “libre autodeterminación” es decir una autonomía que asegure la

unidad multicultural nacional, sin embargo, en el inciso VIII refiere que las

comunidades indígenas serán consideradas como entidades de interés público y

no de derecho público.

El sistema político que nombra, atañe a los pueblos indígenas una condición de

precarización desde el momento en que los reconoce como entidades de “interés”,

es decir, el marco histórico (utilizando el referente de Butler) desde la época

colonial se ha instaurado y ha generado características definitorias para los

indígenas, estas nomenclaturas han terminado aterrizadas en formas de relación,

en diferencias laborables y en formas jerárquicas de construcción de alteridades.

Para Agamben (2011), pero a partir de reflexiones sobre los trabajos de Foucault

existe un término que ayuda a entender las relaciones y dinámicas del poder

definiendo a los sujetos, instancias, discursos o cualquier mecanismo que haga

uso de ello. Foucault (1977), resume a los dispositivos como “el conjunto

resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas,

enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas,

brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos del

2 Artículo 2° Constitucional, La nación mexicana es única e indivisible.

dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos

elementos."

Hay una serie de dispositivos además de la misma Constitución, que crean

definiciones y organizaciones válidas o no para ser; Instituciones políticas,

religiosas, económicas e incluso una serie de indicadores mismos, generan,

proponen y establecen discursos y prácticas sociales que definen la relación con

los otros.

Para Agamben (2911), los dispositivos “prolongan sus raíces en el proceso

mismo de hominización” y son creados como parte de los procesos

autorregulativos dentro de relaciones de poder sobre poder.

El mismo sistema neoliberal, emerge como un dispositivo que a partir de los

discursos de mercado y desarrollo, generaron formas de relación entre países, en

donde se sacralizaron elementos como el dinero, y se precarizaron sujetos que no

entraban a jugar o a hablar el mismo idioma y por lo tanto se convertían en

serviles que reprodujeran la máquina productora.

Indígenas, mujeres, campesinos, homosexuales, salen de la representación que

se les ha impuesto pero además salen del marco y del papel que se les ha

ordenado jugar. El “deber ser” instaurado en un “poder/saber” hace que unos se

mantengan ocultos, otros se mantengan pobres, otras acepten ser violentadas,

para mantener el discurso en donde lo importante es el progreso.

Como ejemplo de estas nomenclaturas, binarias heteronormativas, Eduardo

Galeno en su poema “los nadie” habla de estos como los “que no son, aunque

sean; que no hablan idiomas, sino dialectos… que no hacen arte, sino artesanía;

que no practican cultura sino folklore; que no son seres humanos sino recursos

humanos” y explica de manera dolorosamente poética, la condición de indígenas

en México.

Fue necesario proponer una definición que hiciera referencia al encuentro con los

otros; la multiculturalidad representó por sí mismo un marco desde el cuál hablar

sobre la relación con las diferentes culturas, y cuando este no fue suficiente pues

se veía rebasado por las relaciones de poder implícitas, fue necesario hablar de

interculturalidad como un modo alternativo al modo alternativo.

La interculturalidad, sin embargo, representaba por sí misma una práctica política

que va más allá del hecho de aceptar al otro y tolerarlo, sino que implicaba una

lucha de identidades en función una desigual nomenclatura y esquemas

aprendidos de poder desde épocas ancestrales (o coloniales).

Los marcos son esas fronteras que van delimitando la alteridad, y representan el

ser o estar “enmarcado”, los indígenas jornaleros (y migrantes), se ven rodeados,

limitados y definidos en función de su visibilidad, la construcción de sus

significados culturales y sus lenguajes.

Los rumores de la tierra prometida

Desde la década de los 80’s del siglo pasado, al instalarse compañías

norteamericanas en un gran Valle al norte del País, se corría la voz de que los

salarios se pagaban en “ese lugar” de la misma manera en que se pagan en

Estados unidos.

Hay un vocero oculto en el imaginario que lleva las buenas nuevas a los territorios

en que se buscan trabajo e ingresos económicos a costa de cualquier situación

laboral. Estos, funcionan como “enganchadores” y son los responsables de contar

historias de bienestar.

De acuerdo a Reguillo (2002), hay una “crisis de lo propio” frente a otras formas de

vida. Esto con relación a la crisis (considerada por mí no por la autora, como un

momento de toma de decisiones y momentos de reconfiguración de conceptos)

que podría ser asequible al momento vivido en un proceso migratorio.

Reguillo (2002), encuentra una preocupación por parte de los “europeos” sobre sí

mismos, en donde la alteridad y la mirada sobre otras culturas es una manera de

construir la representación sobre la identidad como “co-relato” de la

heterorrepresentación. Para pensarse a sí mismas, dice Reguillo, las culturas

“europeas” requieren de la presencia de otro diferente y diferenciado. En el caso

de los indígenas/mestizos sucede algo similar.

Las y los indígenas en México nacen mayoritariamente en zonas rurales, es decir,

en zonas alejadas de las grandes ciudades y en situaciones de pobreza extrema.

De acuerdo al CONEVAL, en Julio de 2013, el 45.5% de los indígenas del país se

encontraban en pobreza moderada y el 26.6% en pobreza extrema.3

Los indígenas jornaleros de San Quintín, podrían ser como dice Butler (2009), un

ejemplo de cómo, los marcos que definen se ven interrumpidos recíprocamente

los unos por los otros, se hacen y deshacen según operaciones más amplias de

poder, y muy a menudo se enfrentan a versiones espectrales de lo que pretenden

conocer: así, hay «sujetos» que no son completamente reconocibles como

sujetos, y hay «vidas» que no son del todo —o nunca lo son— reconocidas como

vidas.

Para Butler (2009), no es que primero nazcamos y luego nos volvamos precarios,

sino, más bien, que la precariedad es coincidente con el nacimiento como tal, el

nacimiento es, por definición, precario.

Para Butler la precariedad también es producto de una política, que pretende

determinar que o cuanta precariedad le corresponde a una u otra población. Butler

reconoce una “distribución diferencial de la precariedad” que termina definiéndose

en la distribución de la salud y bienes, así como con la marginalidad (fuera del

margen), la exclusión.

Los jornaleros de San Quintín, caben en estos marcos. Se presentan como vidas

precarias, instaladas en la marginalidad, la exclusión y el no nombramiento o

reconocimiento.

No existe un conteo exacto pero tampoco una identificación de la población que

habita en San Quintín, pareciera que los mismos indicadores de conteos (índices

de pobreza, índices de exclusión, extrema pobreza, mediana pobreza, mínima

pobreza, etc) no fueran los necesarios o talvez como efecto de resistencia, el

mismo hecho de evitar tener una tarjeta de identidad (IFE, acta de nacimiento)

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Datos tomados de la nota: 7 datos sobre los retos que enfrentan los indígenas en México. Sobre la Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2012.

propicie un elemento de protección, en donde es mejor no ser bajo esos

indicadores a no ser dentro de los mismos.

Destino: San Quintín, la tierra prometida

La delegación de San Quintín es una ciudad del Municipio de Ensenada Baja

California y fue establecida formalmente como población en 1918 por el Ministro

de Agricultura del Presidente de la República, Venustiano Carranza. 4 Desde 1937

participó del reparto agrario realizado por Lázaro Cárdenas, sin embargo, ha

tenido su mayor crecimiento en las últimas cuatro décadas, como consecuencia de

una enorme migración de jornaleros agrícolas que procedían primero de Sinaloa,

luego del estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Durango y Zacatecas.

San Quintín mismo, ha luchado por ser reconocido como municipio, sin embargo

esta solicitud se ha revocado varias veces. De acuerdo a una nota publicada en

stmedia.net, los residentes de San Quintín, tienen más de 30 años luchando por

lograr su independencia del Municipio de Ensenada.5

San Quintín cuenta de acuerdo con el INEGI con una población de 50 mil

personas y de ellos, al menos el 80% son jornaleros y el 15% habla una lengua

indígena: mixteca, zapoteca o náhuatl. El 70% de los residentes de San Quintín,

son de origen indígena y trabajan en el campo.6

Llegar a San Quintín no es producto de la casualidad, un dispositivo opera de

manera que la información de la tierra prometida llegue exactamente a quien

debiera escucharla.

Al principio se es expulsado del lugar de origen porque la vida ya no es posible

vivirse en óptimas condiciones; un enganchador, generalmente viajero, cargador,

trailero pasa el mensaje de un mejor lugar, de una tierra prometida en donde el

dinero alcanzará para todo, hay un mecanismo de seducción y de respuesta ante

4 ¿El ministro de agricultura fue quién nombró a San Quintín?, dato significativo y generador de reflexiones sobre la actualidad del lugar. Ojeda, ()n ¿El sexto Municipio?, la realidad de una región olvidada. Recuperado en www.ensenada.net 5 Tomado de la nota San Quintín, historia y municipalización, lucha de más de 30 años. Recuperada en www.stmedia.net 6 Ibidem 5

la emergencia, este mensaje se instaura en el imaginario que recrea una vida

mejor.

El viaje se prepara (casi siempre en unas horas) y toda la familia aborda el mismo

tráiler junto con decenas de familias más con igualdad de sueños; el viaje suele

ser largo y en condiciones insalubres, sin embargo, para este momento la

esperanza sigue siendo la principal fuente de resistencia.

Al llegar al lugar, los capataces o mayordomos, se convierten en reguladores de

conducta, de producción y de resultados; solo hasta ahí se puede llegar a mirar, el

dispositivo no permite que las últimas instancias sean visibles; patrones y

autoridades se convierten en el Dios castigador y panóptico que comanda las

vidas cotidianas. La precarización toma otros niveles al cambiar de territorio.

Para Butler (2009), la precariedad como tal no puede ser propiamente reconocida.

Puede ser aprehendida, captada, encontrada y ser presupuesta por ciertas

normas de reconocimiento, al igual que puede ser rechazada por tales normas. La

precariedad implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que nuestra vida está

siempre, en cierto sentido, en manos de otro, un mayordomo, un capataz o un

empresario nunca visible.

Generando contramáquinas

Al grito de "en lucha por la dignificación de los jornaleros” y "el pueblo unido jamás será vencido”,

los jornaleros de San Quintín, arrancaron sus movilizaciones alrededor de las tres de la mañana;

fueron simultáneas en las delegaciones municipales que conforman el valle.

Con un numeroso grupo, liderado por los dirigentes comunitarios de cada localidad –también

miembros de la Alianza de organizaciones nacional, estatal y municipal por la justicia social,

enfilaron hacia la cabecera delegacional. Aquí fueron recibidos por jornaleros de la colonia

Maclovio Rojas y sus alrededores, cuya mayoría se sumó a sus pares dirigiéndose hacia el

puente del arroyo Santo Domingo, al norte de Vicente Guerrero.7

Para Reguillo (2002), existe un otro antropológico capaz de producir su propio

relato etnográfico, que si bien puede producir estos relatos de acuerdo con las 7 Fragmento de la nota Así fue el inicio de la protesta en San Quintín, recuperada en www.elvigía.net

representaciones que se han fijado sobre él, también es potencialmente capaz de

oponerse a la representación asignada.

La diáspora de la migración, de acuerdo a Reguillo (2002), configura amplios

territorios cuyo núcleo articulador se define pro dimensiones que desbordan las

identidades nacionales étnicas o lingüísticas y se compactan por la memoria de un

pasado y la proyección esperanzada de un futuro. La migración pese a que

mantiene y reinventa la lealtad con un pasado, es potencialmente portadora de

futuros y que su sobrevivencia depende de asimilar los sentidos propuestos o

valorados por la comunidad de adopción.

En San Quintín se han generado nuevos asentamientos, llamados igual que el

lugar de origen, por ejemplo “La nueva San Juan Copala: la Nueva Juchitepec y

La Nueva Juchitlán” 8

Maclovio Rojas, fue un líder mixteco en el valle de San Quintín que murió

atropellado en 1987, pero también, Maclovio Rojas, es el nombre de un

asentamiento ubicado en Tijuana. Este asentamiento, fue creado por familias de

campesinos inmigrantes, muchos de ellos originarios de Oaxaca. 9

En “El Maclovio” como es conocido el lugar, viven casi 2500 familias, y por casi 20

años han luchado por conseguir la escrituración de sus tierras. Los grupos de

colonos han organizado diferentes formas de protestas y han conseguido servicios

de salud, formación y educación.

De acuerdo a Reguillo (2002) hay una búsqueda por volver a lo local, a un

universo comunitario más o menos inteligible y seguro, que reterritorialice con

ayuda de un conjunto de prácticas en una espiral de poder en la que el ámbito de

lo local juega un papel central como espacio para el desarrollo.

8 La referencia de INEGI aparece en el reportaje elaborado por la web de medios libres: el comunista en 2015.9 De la nota Maclovio Rojas, 20 años de lucha por la dignidad.

En el caso de “El Maclovio” se coincide con los propuestos de Reguillo, pues “lo

local se levanta como un muro de contención frente a los deslaves que produce la

avalancha de imágenes, procesos, discursos, crisis vinculados al espacio público

expandido y a las migraciones aceleradas, que multiplican los riesgos del proyecto

social.”

La organización comunitaria se ha fortalecido y la vida también en comunidad se

ha establecido como uno de los elementos de vida dentro de la exclusión. De

acuerdo al mismo reportaje, los residentes no pueden tener acceso al agua

potable aun cuando la planta central está ubicada a unos metros, y son comunes

los cargos por robo de agua.

Dentro de la clandestinidad, la comunidad del “El Maclovio” cuenta a la fecha con

casa de salud, casa de oficios y está en proceso de construir un mercado

comunitario y un centro deportivo.

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? en Sociológica. 26(73).

Butler, J..(2010). Vidas precarias, vidas dignas de duelo. Marcos de Guerra.

Editorial Paidós. México.

Foucault, M.(1983). “El sujeto y el poder” Santiago. Escuela de Filosofía Universidad Arcis. Recuperada en: http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/Elsujetoyelpoder.pdf

López, F. (2013). San Quintín, historia y municipalización lucha de más de 30

años. Recuperado en www.stmedia.net el día 13 de mayo de 2015.

Muñoz, P. (2015). Revela la STPS modus operandi de enganchadores de

jornaleros. Recuperado en www.jornada.unam.mx el día 13 de Mayo de 2015.

Ojeda, I (2013). San Quintín ¿El sexto municipio?. La realidad de una región

olvidada. Ensenada.net, México. Recuperado en www.ensenada.net el día 13 de

mayo de 2015.

Rojas, E. (2015). Así fue el inicio de las protestas en San Quintín. Recuperado en

www.elvigia.net el día 13 de mayo de 2015.

Reguillo, R. (2002) El otro antropológico. Poder y representación en una

contemporaneidad sobresaltada.

Sáinz, P. (2008). Maclovio Rojas, 20 años de lucha por la dignidad. Recuperado

en www.laprensa-sandiego.org el día 13 de mayo de 2015.

Sánchez, L. (2014). San Quintín, el calle de la explotación laboral. Recuperado en

www.eluniversal.com.mx el día 13 de mayo de 2015.

Villalobos, G. (2015) El valle de San Quintín. Recuperado en

www.elcomunista.nuevaradio.org el día 13 de mayo de 2015.