MIRTA VARGAS DE ARGENTINA MEDIA 9 CALZADA Cat B 2° grupo 1ª Actividad

SOCIOLOGIAGENERAL_Lectura4

-

Upload

rodrigosaccani -

Category

Documents

-

view

29 -

download

0

description

Transcript of SOCIOLOGIAGENERAL_Lectura4

Módulo 4 Cambio social y nuevas perspectivas sociológicas

1

4 Cambio social

4.1 Conceptos fundamentales en el

estudio del cambio social

¿Cómo cambia la sociedad?

En los módulos precedentes indicamos las dos grandes preguntas que ha abordado históricamente la sociología y que se relacionan con las siguientes problemáticas: ¿cómo una sociedad se mantiene ordenada? y ¿cómo cambia una sociedad? Resulta imprescindible abordar sobre todo esta última pregunta puesto que se refiere a la posibilidad que una sociedad tiene de modificar sus estructuras, valores, normas, productos culturales, etcétera, a raíz de múltiples factores del devenir histórico, afectando, claro está, la forma de vivir y la ideología de los grupos sociales que los experimentan.

El cambio social es inherente a toda sociedad. En ocasiones ocurre de manera casi imperceptible y, en otras, como en el caso de las revoluciones, ocurre intempestivamente.

Podemos observar cambios sociales en diferentes aspectos de una sociedad. En ocasiones se los relaciona con cuestiones económico- políticas; pero también podemos hablar de cambio cultural, cuando las modificaciones sustanciales se observan a nivel ético-identitario.

El paso de un sistema feudal a uno capitalista, por ejemplo, es un cambio a nivel económico político, de gran envergadura, que consecuentemente trae aparejado un cambio cultural. Este cambio se presentó paulatinamente y llevó un largo tiempo su consolidación. En cambio, si observamos los cambios culturales ocasionados a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías durante las últimas décadas, veremos que es un abrupto, significativo y que se presenta con una velocidad que muchas veces nos deja perplejos.

La idea de cambio social será cuestionada a lo largo de este módulo porque, en nuestra búsqueda de romper con el sentido común, intentaremos poner en cuestión los supuestos relacionados tanto con la connotación positiva del cambio social, que ve en el mismo la

2

evolución y adaptación de una sociedad a las necesidades particulares de cada momento histórico, como con la connotación negativa, que lo entiende como un abandono de ciertos valores y reglas de conducta tradicionalmente aceptados como correctos. En este sentido, los sectores considerados progresistas y modernistas tenderán a ver el cambio social como algo deseable en pos de buscar nuevas estructuras, mientras que los sectores denominados conservadores o reaccionarios tenderán a cuestionar los cambios sociales por resultar nocivos frente a las estructuras tomadas como válidas.

A modo de ejemplo, observemos esta ilustración:

Fuente: Villena, 2013, http://goo.gl/tyI4NB Último acceso: 22/01/2015

Claramente, la misma transmite la idea de un cambio de paradigma en cuanto al rol docente, en cuanto a las relaciones intrafamiliares y en cuanto a la socialización primaria de los niños.

Podemos ver también cómo se resaltan en la imagen elementos y rasgos juzgados como indeseables y se omiten otros que también forman parte de este cambio de paradigma.

Los cambios sociales son complejos, no pueden abordarse con una mirada simplista ni descontextualizada, por lo cual en el desarrollo de este módulo nos abocaremos a desarrollar al menos tres posturas que se refieren al cambio social: el evolucionismo clásico, las teorías de la modernización y el materialismo histórico.

3

4.2 El evolucionismo clásico.

La idea de comparar el organismo biológico con la sociedad surge como una metáfora. Una metáfora que equipara la constitución y el crecimiento orgánico con la constitución y el crecimiento de las sociedades. Más tarde la metáfora fue tomada en su literalidad y las sociedades devinieron reificadas; esto implica que al considerarse como organismos, fueron entendidas como “naturales”, en lugar de comprender su constitución social e histórica. Por esto es menester dejar en claro a qué se refieren los teóricos que proponen esta metáfora y cómo plantean la citada analogía.

La analogía orgánica

Los teóricos que plantean esta analogía encuentran dos puntos de encuentro fundamentales entre un organismo biológico y lo que denominarán como organismo social. Un punto se refiere a la anatomía, es decir, a la construcción interna que tiene un organismo (biológico o social). Otro punto se refiere a la fisiología, es decir, al funcionamiento interno de dicho organismo (Sztompka, 1993).

1) En referencia a la anatomía, el organismo biológico y el social se asemejan porque se trata de elementos agrupados en unidades más complejas y unidos o integrados por una determinada red de relaciones (denominada “estructura”).

2) En referencia a la fisiología, la similitud estaría en el hecho de que los elementos orgánicos y sociales realizan acciones específicos, contribuyendo así a su preservación y continuación. En otras palabras, habría una similitud de funciones entre los componentes de un organismo vivo y de una sociedad.

Las transformaciones dinámicas en los

organismos

Siempre que hablamos de un organismo, hablamos de ciertas continuidades y de ciertos cambios. Lo que caracteriza a un organismo, así como una sociedad, es la existencia de una resistencia de las totalidades que duran más que sus partes. Asimismo, el lapso

4

vital de un organismo y la historia de una sociedad están marcadas por el crecimiento, y esta es la noción crucial para entender el cambio. La noción de crecimiento posibilita la idea sociológica de evolución.

Dentro de esta línea, diferentes autores han hablado del cambio en relación con la evolución de una sociedad. A continuación enunciaremos las ideas centrales de dichos autores (Sztompka, 1993).

Comte y el concepto idealista de la evolución

Cuando hablamos de Auguste Comte no podemos omitir su planteamiento de la ley de los tres estadios. Estos estadios que plantea el autor se refieren a formas por medio de las cuales las personas explican los hechos que ocurren en la realidad. La evolución, entonces, está dada por la aparición de nuevas maneras a las cuales las sociedades recurren para explicar su entorno.

En el estadio teológico las personas encuentran la explicación para los hechos en poderes sobrenaturales. En primera instancia, el poder sobrenatural es atribuido a ciertas cosas, lo cual se denomina fetichismo; luego, a varios dioses (politeísmo) y, finalmente, a un Dios (monoteísmo).

En el estadio metafísico los sujetos reemplazan a los dioses por causas y esencias abstractas que operan como principios de la realidad concebidos por la razón. Así, las cuestiones de la realidad se explican a partir de entidades tales como la soberanía o la ley.

En el último estadio, denominado positivo, para la explicación de los hechos se invocan leyes basadas en la evidencia empírica (observación, comparación, experimentación). Es la etapa de la ciencia y el industrialismo. De acuerdo a la postura de Comte, este estadio daría lugar a un desarrollo infinito. Por tanto, para Comte, la evolución es la evolución del conocimiento y el depósito de conocimiento.

Spencer y el concepto naturalista de la evolución

El presupuesto básico de Spencer es que toda realidad (natural o social) es básicamente material. Por tal razón, la evolución es el principio común a toda realidad. La evolución procede por medio de la diferenciación estructural y funcional: de la simplicidad a la complejidad, de lo amorfo a la articulación de las partes, de la

5

uniformidad, la homogeneidad, a la especialización, a la heterogeneidad, y de la fluidez a la estabilidad.

Spencer (1992) se refiere a la formación de las profesiones, como forma de heterogeneidad social, en estas palabras:

¿Cómo se forman las profesiones? ¿De qué tejido social derivan por derivación, para plantear la cuestión en lenguaje evolucionista? Recordemos la verdad general, evidenciada por diversos ejemplos en los Principios de Sociología; todas las estructuras de la sociedad resultan de especializaciones de una masa relativamente homogénea. Los rasgos del profesionalismo (o al menos una parte), arrancan de la organización político-eclesiástica primitiva; y tan pronto como ésta se divide en política y eclesiástica esta última entraña en sí el germen del profesionalismo y le desenvuelve eventualmente. (Spencer, 1992, p. 316-317).

En su texto El origen de las profesiones (publicado por primera vez en 1905), Spencer parte del principio de que la vida de la sociedad es interdependiente y que esa interdependencia aumenta conforme la sociedad se complejiza; por tal razón, el primer objetivo a lograr para mantener la estabilidad de una sociedad, es la preservación de la paz social. Para ello se deben establecer las reglamentaciones e instituciones sociales necesarias para la defensa y la regulación de la vida individual, con lo que se logrará la conservación de la vida del organismo social. Este paso permite que la sociedad militarista llegue a ser una sociedad industrial o industrializada, siendo en esta última donde empiezan a surgir, por diferenciación, los grupos especializados o profesionales que buscan que los sujetos ya pacificados tengan más y mejor tiempo de vida (Bustos Silva y García Núñez, 2011).

El mecanismo de la evolución está basado en tres regularidades: primero, hay una inestabilidad inherente de las poblaciones uniformes, homogéneas; segundo, hay una tendencia a amplificar estas desigualdades, la especialización de los papeles se profundiza, las disparidades de poder y riqueza crecen; tercero, como la gente de posición parecida tiende a agruparse (papeles, funciones, prestigio, riqueza), la sociedad empieza a dividirse en fracciones, clases y

¿Cómo se genera esta heterogeneidad en las sociedades?

6

grupos según diferenciaciones de clase, de nación y de ocupación (Sztompka, 1993).

Una vez constituidos y establecidos los límites que protegen esas identidades, la segregación de la población se fortalece y ya no es posible volver a la homogeneidad inicial.

Es importante comprender la idea de evolución propuesta por Spencer puesto que luego retomaremos ciertas ideas para hablar de la teoría durkheimiana.

El mecanismo de segregación del que habla Spencer produce una serie de estadios que van desde las sociedades simples hasta las civilizaciones, pasando por las sociedades complejas y doblemente complejas (Sztompka, 1993).

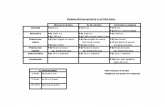

Describiremos los distintos estadios en el siguiente cuadro:

Sociedades simples

Sociedades complejas

Sociedades doblemente complejas

Civilizaciones

Aisladas entre sí, permeadas por actividades idénticas o parecidas de todos los miembros.

Aparece la división del trabajo entre los individuos y la división de funciones entre los diferentes segmentos de la sociedad.

En este estadio las sociedades poseen un territorio común, una constitución y un sistema legal.

Estados nación, federaciones de estado o grandes imperios.

Fuente: elaboración propia

Lewis Morgan y la concepción materialista de la

evolución

Lewis Morgan (Sztompka, 1993), desde el campo de la antropología, propone una mirada de la evolución basada en la tecnología. Para este autor, son las invenciones y los descubrimientos los que transforman la vida de las poblaciones. Desde esta lógica, las necesidades (materiales) humanas funcionan como motor para el cambio puesto que, en post de satisfacerlas, se desarrollan las invenciones tecnológicas que con el correr del tiempo modifican significativamente la vida familiar de las personas, su organización,

7

sus modelos económicos y políticos, sus valores culturales y su vida cotidiana.

En su libro La sociedad primitiva, el autor propone tres fases en la historia de la humanidad sobre la base de la complejidad tecnológica alcanzada: salvajismo, barbarie y civilización. Desarrollaremos brevemente cada una en el siguiente cuadro:

Salvajismo Barbarie Civilización

Se subdivide en bajo, medio y alto salvajismo.

Esta fase implica un uso precario de ciertas tecnologías: desde la simple recolección, el descubrimiento del fuego y la pesca, hasta la invención del arco y la flecha.

También se subdivide en baja, media y alta barbarie.

En este período el desarrollo tecnológico se complejiza a partir de la producción de cerámica, del desarrollo de técnicas agrícolas y de herramientas de hierro.

En esta etapa se produce la invención del alfabeto fonético y de la escritura.

Fuente: elaboración propia

Según Sztompka (1993) esta explicación monocausal se volvió muy influyente y reapareció luego en la escuela marxista, donde Engels utiliza las ideas de Morgan acerca del origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado.

Emile Durkheim y el concepto sociologista de

evolución

En el módulo 1 hemos desarrollado la teoría propuesta por este autor. Retomamos sus argumentos con vistas a explicar la evolución desde una mirada sociologista.

Como hemos afirmado previamente, Durkheim buscaba las causas de todo hecho social en otro hecho social. Por esta razón, buscó las razones de la evolución social en la división del trabajo. Durkheim afirma que la diferenciación de tareas y de funciones provoca, a la larga, la evolución de las sociedades, pudiendo hablar así de un tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna: la primera, caracterizada por una forma de solidaridad mecánica, con vínculos

8

fuertes, alto grado de control social y colectivismo; la segunda, con una forma de solidaridad orgánica, de individuos autónomos con actividades claramente diferenciadas, división del trabajo, lazos de complementariedad y ayuda mutua.

Ahora bien, si la división del trabajo es el elemento que rompe con la sociedad de solidaridad mecánica para dar paso a una sociedad moderna caracterizada por formas de solidaridad orgánica...

Durkheim propone el concepto de densidad dinámica para explicar la forma en que se genera esta evolución. La densidad dinámica está en relación directa con dos variables: la densidad poblacional y el nivel de interacción existente entre los miembros de una sociedad. Si estas dos variables se articulan, la densidad dinámica posibilita la constitución de un nuevo tipo de solidaridad.

Ferdinard Tönnies y la evolución sin progreso

Como podemos observar, en los diferentes autores mencionados existe la idea de evolución entendida como pasaje de un estado a otro. El paso de un tipo de sociedad a otra está presente en la mayor parte de los debates del siglo XIX y también en los aportes de quienes hemos denominado “padres fundadores”.

Este pasaje de un tipo de sociedad a otra se ha explicado también bajo los términos de comunidad y sociedad, discusión en la cual Tönnies realiza su aporte; de hecho, fue el primero en abordar esta cuestión desde una perspectiva con pretensiones científicas, utilizando directamente los conceptos de “comunidad” [en alemán, gemeinschaft] y “sociedad” [gesellschaft] (Álvaro, 2010).

Así, la comunidad se caracteriza por presentar relaciones sociales fuertes a partir de los lazos de parentesco; por ello, la institución típica es la familia. El individuo es un sujeto apegado a ciertas tradiciones y costumbres y regido por leyes familiares relacionadas a la religión, que opera como forma de control social. La institución que centraliza la actividad es la aldea y la riqueza se basa en la tierra y su producción.

La sociedad se presenta como muy distinta a la comunidad, lo cual para Tönnies significa una forma de evolución nociva, negativa, que va contra las necesidades humanas. Este sociólogo observa

¿Cuál es el motor que genera la división del trabajo?

9

críticamente cómo las relaciones se gestan a partir del intercambio económico, cómo la familia pierde importancia frente a instituciones tales como el Estado y la economía, y el sujeto deviene persona o ciudadano que obedece leyes de contratos y cuya institución central es la ciudad que se despliega. En este tipo de sociedad el control social se da, además de al amparo de la ley, a partir de la opinión pública, y no sobre la base de ciertas tradiciones, costumbres o creencias religiosas.

El análisis que realiza Tönnies de este pasaje denota una actitud crítica hacia la sociedad moderna, la cual, según el autor, muestra signos de deterioro en la condición humana.

Comunidad es la vida en común duradera y auténtica; sociedad es sólo una vida en común pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad misma deba ser entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto mecánico. (Tönnies, 1947, p. 21).

Por esto indicamos que Tönnies es un evolucionista, pero que no considera a la evolución como sinónimo de progreso, lo cual le distingue de la mayoría de los autores que participan de dicho enfoque.

Fuente: Rivera, 2012, http://goo.gl/sDvCQj Último acceso: 22/01/2015.

10

Lester Ward y la evolución de la evolución

La idea central sería que el mecanismo mediante el cual las sociedades evolucionan también evoluciona. Si en el principio del mundo la evolución se daba de manera natural, en sociedades avanzadas se da a partir de la planeación de las acciones en la búsqueda de ciertos fines. De esta manera, la evolución se gesta con anticipación y adoptando la perspectiva de construir el futuro.

Comprendida de esta manera, la evolución se vuelve más humanizada, puesto que involucra una suma de voluntades que planifican la misma y accionan en pos de una idea de futuro.

Así, podemos sintetizar las distintas concepciones expresadas acerca de evolución en el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia

4.3 Teorías viejas y nuevas de la

modernización.

¿Qué entendemos por modernización?

Pensar en teorías de la modernización nos invita a reflexionar acerca de ciertos interrogantes. En primer lugar: ¿qué relación podemos establecer entre modernidad y modernización? ¿Estamos hablando

Comte Spencer Morgan Durkheim Tönnies Ward

Concepción idealista.

La evolución como

evolución del

conocimiento.

Concepción naturalista.

La evolución como

diferenciación y

heterogeneidad.

Concepción

materialista.

La evolución

como evolución tecnológic

a.

Concepción

sociologista.

La evolución a partir de la división

del trabajo.

Concepción crítica.

La evolución

no es sinónimo

de progreso.

Evolución del

conocimiento.

La evolución a partir de diferentes

mecanismos de acuerdo

con la época.

Idea

de

evo

luci

ón

11

de lo mismo? ¿El proceso de modernización es inevitable?, ¿es deseable? ¿Todo proceso de cambio es un proceso de modernización?

En primer lugar, recapitularemos brevemente lo visto en el módulo 1 acerca de la Modernidad. En la lectura número uno nos hemos referido a la misma como un proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que tiene lugar en occidente a partir del siglo XVI y que alcanza su esplendor en los siglos XIX y XX. El desarrollo de la industria provoca un cambio que se extiende hacia todas las esferas mencionadas. Las migraciones de campesinos a espacios cercanos a las industrias, en busca de trabajo, dan lugar a la formación de ciudades. La sociedad tradicional se reconfigura bajo formas de pensamiento racional; la burocratización y la democratización son rasgos distintivos de esta nueva sociedad moderna, caracterizada también por el desarrollo del capitalismo y del pensamiento individual. La crisis surgida a raíz de este gran cambio despertó el interés de los pensadores, autores clásicos de la sociología, que también desarrollamos en el módulo 1.

Ahora bien, hablar de teorías de la modernización implica adoptar una postura particular y más restringida en torno a la forma en la que este proceso es llevado a cabo por ciertas sociedades denominadas subdesarrolladas (por no haber podido alcanzar un espacio en el centro de la sociedad moderna). En el transcurso del módulo 3 se ha desarrollado lo central de la teoría de la modernización, haciendo referencia a la estratificación global y a las diferentes propuestas que surgieron para explicar la desigualdad entre los países. En este módulo nos referiremos a las teorías de la modernización para abordar la manera en la cual dichas teorías explican el cambio social.

Las teorías de la modernización surgen en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual el mundo queda dividido en tres: el primer mundo, integrado por países capitalistas, desarrollados e industriales; el segundo mundo, socialista y en proceso de industrialización; y el tercero, conformado por las sociedades postcoloniales y preindustriales, entre las cuales, por supuesto, se contaban los países latinoamericanos. De allí que a partir de los discursos circulantes de la época nos resulte tan familiar la denominación de tercermundistas como un concepto peyorativo.

¿Cómo conceptualizar y explicar el cambio social en escenarios tan heterogéneos y desiguales del globo y tomar en consideración las crecientes interacciones y la interdependencia mutua del Primero, Segundo y Tercer Mundos? Esto se convirtió en un verdadero desafío para los teóricos del cambio. (Sztompka, 1993, p. 156).

12

Sztompka, autor cuyo texto constituye la bibliografía básica de esta unidad, considera que las teorías de la modernización y la de la convergencia, que se ocupan de analizar el contraste entre el primer mundo y tercer mundo y el contraste entre el primer mundo y el segundo mundo, respectivamente, pueden entenderse como formas de “reencarnación” (Sztompka, 1993, p. 156) de la orientación evolucionista. ¿Por qué? Porque sus aportes teóricos están orientados a analizar e interpretar el avance de las sociedades menos desarrolladas hacia sociedades más desarrolladas. En otras palabras, quienes trabajan desde estas teorías se proponen analizar el desarrollo y las causas de la ocurrencia (o no) del mismo.

¿Cómo se entienden los cambios sociales desde

esta teoría?

Como mencionamos antes, la teoría de la modernización ha sido desarrollada en el módulo 3. El sesgo evolucionista de dicha teoría mengua a medida que ésta avanza a partir de las críticas que recibe. En esta ocasión nos enfocaremos en desarrollar el concepto de cambio desde los presupuestos de la teoría de la modernización, considerando especialmente las producciones iniciales de los años '50 y '60.

Los cambios sociales son unilineales e

irreversibles

¿Qué significa que los cambios sean unilineales? Significa que hay un único camino a seguir para alcanzar el estado de desarrollo considerado como deseable, y ese camino es el que han seguido los países industrializados. Conociendo, entonces, la meta a alcanzar y el camino a seguir, entendido como el único posible, sólo resta guiar a los países subdesarrollados y ayudarles a “seguir los mismos peldaños” (Sztompka, 1993, p. 157) que los países tomados como referencia.

Desde este enfoque, el desarrollo se entendía como un cambio inevitable, irreversible, mediante el cual las sociedades se movían hacia la modernidad, la cual, según los sociólogos, se evidenciaba en las características de las sociedades democráticas, industrializadas y capitalistas de occidente.

13

Los cambios sociales son graduales y deseables

De acuerdo con los autores enmarcados en la teoría de la modernidad, los cambios no ocurrían de manera abrupta (como podía analizarse, por ejemplo, desde una postura marxista, la revolución); por el contrario, los cambios ocurrirían de manera gradual, incremental y pacífica. Por ello, estos pensadores proponían ciertos estadios insoslayables por los cuales las sociedades deberían pasar para alcanzar su desarrollo. El cambio se daría, entonces, en una secuencia regular de estadios y a partir de un movimiento endógeno.

Dada la raíz evolucionista de estas teorías, el cambio se explica en términos de causación inmanente (es decir que la causa que motiva el cambio está dentro de la sociedad misma), de diferenciación estructural y de gradación adaptativa.

Así, se entendía que el proceso de modernización daría lugar a una mejora universal de la vida social, por lo cual el cambio hacia la modernización era considerado como necesario, además de irreversible, endógeno, y beneficioso. Sin embargo, más adelante en el tiempo se empieza a ver el proceso de modernización ya no como irreversible e inevitable, o como un proceso evolutivo autosostenido, sino como una forma de emulación de los países subdesarrollados en relación con los desarrollados, emulación que debía estimularse mediante los andamiajes necesarios:

(...) los diferentes países deberían atravesar una sucesión de cinco fases, casi homogéneas, de desarrollo endógeno hasta converger en patrones culturales e institucionales que serían perfectamente homologables con los modelos “occidentales”. De esta suerte, la empatía colectiva de la nueva comunidad moderna sería posible gracias a la similitud que se alcanzase entre los indicadores de industrialización, salud, urbanización, educación, democracia y comunicación de masas que, en definitiva, acabarían por transformar el tipo de expectativas del sujeto individual tradicional y, a la postre, su estructura mental. (Almaraz Pestana, 2012 p. 751).

14

¿Cuál es, entonces, el motor de cambio para las

teorías de la modernización?

Como ya indicamos, dependiendo de si hablamos de las primeras líneas de trabajo o de las propuestas posteriores, el cambio se entiende como más o menos autosostenido.

Según las primeras teorías de corte evolucionista, se entiende que un cambio hacia el desarrollo es inherente a la sociedad y se da de manera inevitable si no es obstaculizado. Desde una postura darwinista, este cambio puede darse de manera muy lenta, asumiendo la existencia de sociedades más adaptadas que otras; por lo tanto, el desarrollo debería, en este caso, ser movilizado desde arriba, a partir de una toma de conciencia por parte de las sociedades más avanzadas acerca de las limitaciones de las subdesarrolladas. Pero también podría movilizarse el cambio a partir de un efecto demostrativo, facilitando el hecho de que las sociedades menos desarrolladas experimenten los beneficios del desarrollo mediante, por ejemplo, el turismo, los filmes, etcétera. En este caso, las sociedades desarrolladas desencadenarían el potencial modernizador de la sociedad (Sztompka, 1993).

Finalmente, la tecnología resulta un motor de movimiento hacia la modernización. A partir de los descubrimientos e innovaciones se modifica la forma de organización social, de vida política, de patrones culturales y de vida cotidiana. Por esto, la adopción global de tecnologías semejantes implica la homogeneización cultural de las sociedades. El argumento central de esta propuesta radica en que la ascendencia de tecnologías modernas tarde o temprano provoca la similitud e incluso la uniformidad de las distintas sociedades, eliminando las diferencias locales.

Las tecnologías de comunicación, por ejemplo, han modificado el modo de vida de manera contundente, generando pautas laborales y de intercomunicación bastante semejantes en países diversos. Sin embargo, no se puede hablar de modernización por la sola incorporación de dichas tecnologías, así como no se puede afirmar que la apropiación de estas prácticas laborales y comunicacionales modernas sea el indicador de beneficios significativos para la calidad de vida de los países subdesarrollados.

15

Call center en sociedades musulmanas

Fuente: Farhat, 2014 http://goo.gl/HthJDV último acceso: 22/01/2015.

La crítica de la idea de modernización

Según Sztompka (1993), la teoría de la modernización ha sido criticada tanto desde el punto de vista empírico como teórico. Empíricamente, se la ha criticado por ser contraria a la evidencia histórica. Es decir, basta con observar la realidad de los países denominados desarrollados para comprobar que el cambio hacia el desarrollo inevitable del cual hablaban los teóricos de la teoría de la modernización no ocurrió; por el contrario, la pobreza es cada vez más implacable, la brecha de desigualdad es mayor y los rasgos culturales completamente lejanos a la idea de modernización (como el fundamentalismo religioso, por ejemplo) no deja de emerger.

Los intentos de movilizar la modernización, visibilizados en acciones financieras y en intervenciones de todo tipo, parecen ser completamente improductivos.

Más aún, las sociedades que alcanzan cierto grado de modernización presentan también problemas que lejos están de constituirse en ese “mundo mejor” que esperaban los representantes de esta teoría. La modernización acarrea el debilitamiento de las instituciones tradicionales y, con éste, efectos secundarios tales como la desorganización social, la anomia y la delincuencia.

En cuanto a las críticas teóricas, los presupuestos evolucionistas fueron considerados inaceptables (Sztompka, 1993), así como la visión unilineal que explicaba el desarrollo sólo a partir de causas endógenas. Los críticos de esta teoría consideraron inviable una teoría que no pudiera incluir variables exógenas tales como la guerra, la dominación colonial o las relaciones internacionales para explicar el cambio de las sociedades.

16

En otras palabras, la postura crítica complejiza la mirada sobre el cambio, haciendo comprensible, entre otras cuestiones, que en sociedades tradicionales pueden observarse rasgos beneficiosos, que la modernización acarrea efectos secundarios que poco tienen que ver con la mejora de la condición humana, que los recorridos hacia la modernización difieren ampliamente de sociedad en sociedad y que la concepción occidentalista de los fines de la modernización (que toma como países de referencia a los estados-nación europeos) es profundamente etnocéntrica.

En la próxima lectura retomaremos esta crítica hacia la postura eurocéntrica no sólo respecto de la teoría de la modernización, sino de múltiples constructos teóricos desde los cuales hemos aprendido a ver el mundo.

Las diferentes vertientes principales del pensamiento que ha sido históricamente hegemónico sobre y desde América Latina pueden ser caracterizadas como colonial-eurocéntricas. Existe una continuidad básica desde las Crónicas de Indias, el pensamiento liberal de la independencia, el positivismo y el pensamiento conservador del siglo XIX, la sociología de la modernización, el desarrollismo en sus diversas versiones durante el siglo XX, el neoliberalismo y las disciplinas académicas institucionalizadas en las universidades del continente. Más allá de la diversidad de sus orientaciones y de sus variados contextos históricos, es posible identificar en estas corrientes hegemónicas un sustrato colonial que se expresa en la lectura de estas sociedades a partir de la cosmovisión europea, y en su propósito de transformarlas a imagen y semejanza de las sociedades del Norte, que en sucesivos momentos históricos han servido de modelo a imitar. (Lander, 2006, p. 210).

Los 10 puntos que caracterizan a las nuevas

teorías de la modernización

Sztompka (1993) advierte acerca de la necesidad de repensar el concepto de modernidad y las teorías de la modernización. El autor resume el debate actual sobre estas teorías en diez puntos que sintetizaremos en el siguiente cuadro:

17

1. En cuanto al motor de cambio

Ya no se considera que el motor de cambio esté constituido por las elites que intentan movilizar a las masas en post de la modernización; por el contrario, se entiende que son los movimientos sociales espontáneos los que agencian las transformaciones.

2. En cuanto a los motivantes

Se entiende que la población no es resistente a la modernización, sino todo lo contrario: que está expectante de los beneficios adquiridos por la misma.

3. En cuanto a las fuerzas exógenas

Se reconoce el papel de factores exógenos, como el equilibrio geopolítico y la disponibilidad de apoyo financiero, entre otros.

4. En cuanto al modelo occidental

Se entiende que el modelo occidental de modernización no es necesariamente el mejor, ni es exportable a otras sociedades.

5. En cuanto al tiempo

Se entiende que el proceso de modernización no es uniforme, sino que adopta diversas formas y tiempos dependiendo del área o campo de la vida social.

6. En cuanto a los beneficios que ofrece

Se adopta una postura menos optimista, poniendo especial atención a los retrocesos y rupturas de la modernización.

7. En cuanto a los valores

Se descarta la exclusividad de la preocupación por el crecimiento económico y se presta más atención a los valores humanos.

8. En cuanto a los prejuicios anti-tradicionalistas

Se descartan dichos prejuicios entendiendo que las tradiciones autóctonas pueden esconder importantes temas pro-modernización.

9. En cuanto a las sociedades postcomunistas

Se plantea el debate acerca de cómo incluir (o descartar) grandes industrias de propiedad estatal heredadas, caracterizadas como pre-modernas y con escaso desarrollo tecnológico.

10. En cuanto a la idea de “modernidad triunfante”

Se plantea la dificultad de cómo seguir abogando por el desarrollo en pos de la modernidad en el marco de una aguda conciencia acerca de los efectos colaterales de la misma.

Fuente: elaboración propia

18

4.4 El cambio desde el

materialismo histórico. La concepción materialista de la historia se encuentra presente en los trabajos de Karl Marx, Friedrich Engels y sus seguidores; encuentra también sus raíces en el evolucionismo, puesto que los autores hablan de una historia como proceso natural, cuyas leyes deben ser comprendidas para poder luego intervenir en el curso de la misma.

Los rasgos evolucionistas de las propuestas de Marx se observan en los siguientes postulados: por una parte, Marx creía firmemente en el progreso y compartía el optimismo de los evolucionistas; por otra parte, entendía que el mecanismo de cambio era inherente a las sociedades, es decir, que los cambios se generaban desde adentro; finalmente, como los evolucionistas, explicaba los cambios históricos a partir de estadios.

Sin embargo, la propuesta de Marx complejiza significativamente la propuesta desde la cual emerge. El aporte realizado por este autor para comprender la lógica de funcionamiento de las sociedades y su dinámica de cambio es original y profuso. Sztompka (1993) propone comprender la teoría de Marx a partir de la metáfora de los escalones. ¿Qué significa esto? Es entender que la propuesta de Marx no se reduce a enfocarse en un aspecto particular de la sociedad, sino que ofrece una mirada compleja y multidimensional de aspectos generales y particulares de las sociedades analizadas.

¿Por qué materialismo?

Cuando hablamos de materialismo planteamos una oposición al idealismo hegeliano, del cual Marx parte para explicar su concepción del mundo. Marx retoma de la propuesta de Hegel la forma dialéctica de entender al mundo. A riesgo de simplificar en demasía, podemos señalar que Hegel ofrece una postura filosófica en la cual la pregunta central radica en cómo se genera el saber absoluto, y la respuesta que brinda reside en la dialéctica del espíritu. Mostrar el origen del saber absoluto lleva a Hegel a desarrollar su Fenomenología del Espíritu (Geist), publicada por primera vez en 1807. En este texto teoriza acerca de los diferentes estadios que atraviesa el saber hasta convertirse en saber absoluto. Lo particular de la propuesta de Hegel es que la forma de pasar de un estadio a otro no es lineal, sino dialéctica.

Te recomendamos ver

ahora el video temático de

este módulo, denominado

Filosofía y praxis: la

dialéctica en el

pensamiento de Marx.

19

¿Y qué es la dialéctica?

Se entiende la dialéctica como la unión y la superación de los contrarios. El pensamiento aristotélico, la lógica tradicional, se asienta sobre el principio de la no contradicción; es decir, resulta imposible afirmar y negar una cosa al mismo tiempo. Por ejemplo: resultaría imposible decir “estoy contento y no estoy contento” al mismo tiempo. Por el contrario, la lógica dialéctica no sólo que permite esta contradicción, sino que además la resuelve a partir de la síntesis, obteniendo así un conocimiento nuevo. De esta manera, hay una afirmación, la oposición a esta afirmación y la nueva afirmación que resuelve y supera la contradicción: en términos dialécticos, hablamos de una tesis, su antítesis y la síntesis final.

Un ejemplo muy simple: si observamos una obra de arte, podemos decir que “es bella” (lo cual constituiría la tesis). Pero el pensamiento dialéctico nos exige la negación de esta tesis: “no es bella”, porque su belleza sólo se registra en función de ciertos parámetros que pueden ser sólo nuestros y no compartidos por el resto del mundo (esto constituiría la antítesis). Finalmente, diremos es bella y no es bella: es bella para nosotros, pero no para todo el mundo (esto constituiría la síntesis).

Marx reescribe la dialéctica en términos materiales, es decir referenciando al mundo de manera objetiva, tal como existe, incluyendo la naturaleza, la sociedad y los individuos. (Sztompka, 1993). Según la perspectiva de Marx, la historia es la secuencia de cambios de la sociedad humana, no ya la trayectoria del espíritu (Geist). En otras palabras, Marx toma la dialéctica del reino de la filosofía, pero la aplica al mundo de las relaciones sociales que existen en el mundo material. Pensar el mundo material de manera dialéctica es lo que hace de la obra de Marx un trabajo original, ambicioso y trascendente. Como pensador dialéctico adoptará una perspectiva relacional del mundo social, es decir que nunca se centrará en una sola unidad. Se interesará por la relación de los fenómenos sociales del mundo observado y los fenómenos sociales pasados y futuros. Contemplará en su análisis tanto los actores involucrados como las estructuras y afirmará que las influencias sociales nunca se dan en una sola dirección.

¿Cuál es el motor de cambio?

Retomando el tema que nos ocupa en esta lectura, intentaremos dar respuesta a la pregunta acerca de cuál es el motor de cambio social a partir de esta postura teórica. En primer lugar, y dada la forma dialéctica de entender el mundo, el origen del cambio estaría en la contradicción. En el mundo material esta contradicción podría

20

observarse en el conflicto de intereses que se da entre una clase y otra. Así, en los distintos momentos históricos que Marx analiza se registran conflictos entre clases que, extremados, dan lugar al quiebre del sistema tal como está y a la constitución de uno nuevo. De este modo, los diferentes sistemas dan cuenta de luchas de intereses entre clases: amos y esclavos, señores y siervos, burguesía y proletariado.

En segundo lugar, como ya indicamos al principio, dada su raíz evolucionista, el motor de cambio se entiende como endógeno con respecto a la sociedad. En palabras simples, podríamos decir que resultaría natural que el conflicto se exacerbe al punto de romper con el sistema y dar lugar a otro sistema. Así como Hegel afirmaba que el espiral de contradicciones entre conocimientos permitiría afirmar un saber supremo, Marx, en términos materialistas, afirmaba que la lucha de clases y el conflicto de clases resuelto una y otra vez en un nuevo modo de producción daría lugar, finalmente, y mediante la revolución, al comunismo, es decir, a sistema sin clases en donde el conflicto se resolvería definitivamente.

La metáfora de los escalones

Sztompka (1993) realiza un análisis de la teoría de Marx, indicando que la misma debe comprenderse como una mirada de la sociedad a distintos niveles. Cada escalón representa un nivel, y atravesar los escalones en una u otra dirección implica comprender la sociedad desde lo individual hacia lo colectivo y a la inversa, desde lo empírico hacia lo abstracto y a la inversa. Allí radica, de acuerdo con el autor, la complejidad de la propuesta de Marx.

Por ejemplo, la afirmación general acerca de la inevitable autodestrucción del capitalismo es dotada de cuerpo empírico mediante el mecanismo de la pauperización relativa y de la movilización de la clase trabajadora, que ocasionalmente puede estallar en revolución anticapitalista. (...) Pero, a cambio, las razones por las que surgen las clases y por las que luchan con otras clases sólo pueden encontrarse en el nivel inferior, en la teoría de los individuos y sus acciones, que adscribe a los seres humanos determinadas propensiones, «poderes» y aspiraciones, y explica por qué, al enfrentarse a la alienación y a la escasez, se movilizan rápidamente en favor de la acción revolucionaria. Si invertimos el orden de abajo arriba, de nuevo veremos tres escalones: los esfuerzos emancipatorios de los individuos alienados los acercan a aquellos con parecidos intereses económicos y dan como resultado la emergencia de las clases. La evolución de las

21

luchas entre clases culminan en la revolución. (Sztompka, 1993, p.188).

La imagen con la que ilustraremos este apartado pertenece a la película Tiempos Modernos, cuyo fragmento hemos visto en el módulo 1. La fuerza de esta imagen radica en que permite simplificar la reflexión marxista en torno al hombre deshumanizado, convertido en un engranaje, no consiente del producto de su trabajo, anulado en su creatividad y en su reflexión.

Fuente: Segura, 2014, http://goo.gl/4JcBLB Último acceso: 21/01/2015.

El cambio definitivo para Marx estaría dado por la revolución, la cual permitiría abolir la propiedad privada y, de esta manera, construir una sociedad sin clases. Sin embargo, dicha revolución sólo sería posible a partir de que el proletariado tomara conciencia de su condición de clase, de su opresión.

Si bien Marx afirmaba que la opresión misma daría lugar a la revolución, es decir, que esta sería inevitable, consideraba que el trabajo político era indispensable para que la mencionada conciencia de clase fuera posible.

La revolución

También la revolución puede ser entendida desde diferentes niveles de análisis. El abordaje que nos ofrece Sztompka (2003) nos permite

22

analizar la revolución desde el nivel histórico-mundial, desde el nivel socioestructural y desde el nivel de la acción (es decir, desde lo más general hacia lo más particular). Así, en el nivel histórico-mundial, las revoluciones significan transformaciones de toda la formación socioeconómica, mientras que en el nivel socioestructural las revoluciones implican el reemplazo de la clase dirigente por la clase contendiente; finalmente, en el nivel de la acción individual la revolución se refiere a las acciones masivas colectivas en las que los intereses, primordialmente económicos, de algunas personas prevalecen sobre los de otras.

En definitiva, también el mecanismo de cambio es material y no ideológico. Como podemos observar, a pesar de abogar por un trabajo político en pos de la conciencia de clase, Marx no nos habla de un cambio ideológico. ¿Cómo podría pensar en un cambio ideológico entendiendo que la conciencia del ser está condicionada por su posición en la estructura económica?

Si bien los cambios sociales implican modificaciones tanto en las relaciones materiales como en las relaciones ideológicas, Marx afirma que para que exista un cambio revolucionario deben producirse modificaciones en la estructura material de la sociedad (Revise estos conceptos en la lectura 1.). Así, el conflicto llega a su límite cuando el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones de producción. Por ejemplo, los intereses del proletariado (entendido como fuerza de producción) entran en contradicción con la relación de producción específica del modo de producción analizado (la propiedad privada). Esto acrecienta el conflicto de manera inevitable y da lugar a la revolución, que es una revolución por la fuerza. Asimismo, la burguesía, a partir de la explotación ejercida, acrecienta este conflicto asegurándose su propia caída.

Fuente: Izquierda Socialista de Málaga, 2014, http://goo.gl/yvln4u Último acceso: 21/01/2015.

23

La concepción de futuro

El futuro para Marx implicaba la emergencia del comunismo, el que sería posible a partir de la abolición de la propiedad privada y la disolución del Estado. Esto implicaba, a nivel socio-estructural, el establecimiento de una sociedad sin clases, y a nivel individual…

(…) la completa desalienación de los miembros de la sociedad, esto es, el logro de la libertad completa: la libertad negativa de todas las constricciones estructurales, y la libertad positiva para modelar la organización social y sus instituciones de acuerdo con la propia voluntad. (Sztompka, 1993 p. 188).

C. Marx

“Carta a Joseph Weydemeyer”

Londres, 5 de marzo de 1852

...Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito

de haber descubierto la existencia de las clases en la

sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho

antes que yo, algunos historiadores burgueses

habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta

lucha de clases y algunos economistas burgueses la

anatomía económica de éstas. Lo que yo he

aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que

la existencia de las clases sólo va unida a

determinadas fases históricas de desarrollo de la

producción; 2) que la lucha de clases conduce,

necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3)

que esta misma dictadura no es de por sí más que el

tránsito hacia la abolición de todas las clases y

hacia una sociedad sin clases...

Traducido del alemán.

Fuente: C. Marx & F. Engels, 1852, http://goo.gl/8hnCvU

24

5 Nuevas perspectivas en sociología Como pudimos ver al finalizar el módulo 1, gran parte de la sociología

se estructuró teniendo en cuenta las profundas transformaciones

ocurridas en Europa luego de las revoluciones francesa e industrial.

Los padres fundadores fueron Marx, Weber y Durkheim. Ahora bien,

esto nos lleva a cuestionarnos el lugar de América Latina en las

ciencias sociales. Con respecto a la sociología cabe notar que uno de

los puntos en común que podemos encontrar en los padres

fundadores de la disciplina es que eran todos hombres, blancos y

europeos. Este detalle, no menor por cierto, abre un campo de

problemas de orden epistemológico de profundas implicancias para

la construcción de las ciencias sociales en general y la sociología en

particular.

En esta lectura haremos una introducción a esta problemática

mediante la presentación de algo que provisoriamente

denominaremos “nuevas perspectivas sociológicas”, entendidas

como una diversidad de campos temáticos de gran profundidad.

En el ítem 5.1: “Crítica a los fundamentos eurocéntricos de las

ciencias sociales y la Sociología”, presentaremos la problematización

en relación al eurocentrismo y el colonialismo. En el ítem 5.2:

“Decolonialidad”, introduciremos la perspectiva de la decolonialidad

en sus aspectos principales. Finalmente, en los ítems 5.3 y 5.4

haremos una breve introducción a la “perspectiva de género” y la

cuestión de la “etnicidad” en América Latina.

No es la intención de esta lectura cerrar los temas de manera

concluyente; por el contrario, intentaremos simplemente mostrar

algunos puntos sobre los cuales existen profundos debates.

25

5.1 Crítica a los fundamentos

eurocéntricos de las ciencias

sociales y la sociología

Como han señalado diversos autores, las ciencias sociales tuvieron

rasgos eurocéntricos desde el momento de su constitución. Además,

como señala Wallerstein (1998), no solo hay rasgos eurocéntricos en

la construcción de la sociología como ciencia, sino que esto tiene

implicancias actuales.

Para presentar esta cuestión vamos a hacer referencia a los trabajos

de Marx y su análisis del “mundo colonial”, el “tercer mundo”

(aunque, como vimos previamente, esta definición es problemática)

o lo que, siguiendo a la teoría de la dependencia, podemos nombrar

como el “mundo periférico”. Es en esos análisis de Marx que

podemos encontrar las tensiones a las que estamos haciendo

referencia.

Santiago Castro-Gómez (2005), uno de los referentes en las críticas al

eurocentrismo, plantea ciertas incongruencias en el pensamiento de

uno de los padres fundadores de la sociología, Marx. Veamos el

argumento del autor. Según Castro-Gómez, en el Manifiesto del

Partido Comunista, Marx y Engels nos dicen que la burguesía es un

actor social clave y que cambia la historia, es decir, que cambia las

relaciones sociales (Véanse los párrafos que citamos en las lecturas

precedentes.).

Diversos factores contribuyeron al ascenso de la burguesía, por

ejemplo, el surgimiento de un mercado mundial que permitía

comercializar los productos y el desarrollo de una gran industria

como consecuencia de la Revolución Industrial. Sumado a esto, el

“descubrimiento” de América y el intercambio con sus colonias por

parte de las naciones europeas hicieron posible la ruptura de la

antigua organización feudal: la creación de nuevos mercados no pudo

ser satisfecha con los productos nacionales y se tuvo que recurrir a la

introducción de mercancías provenientes de diversos lugares en el

mundo. Estos nuevos mercados impulsaron el desarrollo de la

ciencia, la innovación tecnológica, la navegación a vapor, el

ferrocarril, el telégrafo eléctrico y la maquinaria industrial. Es decir,

26

se produce una relación recíproca: el mercado mundial impulsó el

surgimiento de la gran industria y esta a su vez amplió los límites del

mercado mundial.

Hasta aquí, el argumento de Castro-Gómez: la clase social en ascenso

(una de las centrales) la burguesía, cumplió un rol decisivo en la

consolidación del capitalismo. Sin embargo, nosotros podemos

preguntarnos: ¿cuál es el rol de las burguesías nacionales? (es decir,

aquellas burguesías del “mundo periférico”). Castro-Gómez afirma

que Marx y Engels fueron muy escépticos al considerar el desarrollo

de la clase burguesa en sociedades que no fueran europeas.

El problema de la teoría de Marx y Engels (en este caso hacemos

referencia a estos autores, aunque las críticas pueden extenderse al

resto) es que las sociedades no capitalistas fueron analizadas desde

la perspectiva de las sociedades modernas europeas. Es por esta

razón que Castro-Gómez (2005) nos dice que cuando la burguesía

cumplió un rol central en la constitución del capitalismo, Marx

parecía referirse exclusivamente a la burguesía europea, que gracias

al control del comercio internacional logró establecer núcleos de

producción capitalista con sus colonias de ultramar.

Este argumento presenta una serie de problemas, como tú podrás

apreciar, porque deja al descubierto el lugar del “mundo periférico”

en las reflexiones de los padres fundadores. A pesar de que Marx

reconoció, en principio, que el mercado mundial fue impulsado por la

expansión colonial de los países centrales, finalmente permaneció

aferrado a una visión teleológica y eurocéntrica de la historia.

Pero sigamos con el argumento desarrollado por Castro-Gómez. En

esta visión marxista de la historia, el colonialismo es un fenómeno

marginal y no central en la constitución de la modernidad: el

capitalismo, para Marx, es un sistema que se expande desde Europa

hacia el resto del mundo, y el colonialismo es tan solo un “efecto”

marginal que ocurre en la construcción de un mercado mundial. Es

decir, el colonialismo (concepto central en los estudios decoloniales)

para Marx no tenía alguna incidencia fundamental ni en la

emergencia del capitalismo ni a nivel cultural. Marx nunca estudió

sistemáticamente el desarrollo del capitalismo en América Latina; por

ello, intentar traducir la problemática europea al resto del mundo es

una tarea al menos conflictiva.

Es la noción de colonialismo, en la estructuración del sistema

capitalista, un concepto clave (y no marginal) donde radica uno de los

27

puntos de partida de la crítica a los fundamentos eurocéntricos de las

ciencias sociales.

Las críticas a las categorías “modernas” han sido profundas y no solo

se han dirigido al marxismo. De hecho, la pregunta que emerge en

este punto, siguiendo a Lander (2006), es precisamente esa: ¿hasta

qué punto las críticas son válidas para una perspectiva teórica que

precisamente tenía como objetivo la superación del sistema

capitalista?.

En esta breve introducción intentamos mostrar la existencia, al

menos, de ciertos problemas en el tratamiento dado por uno de los

autores clásicos a la situación del mundo periférico. Pero volvamos

sobre un concepto que repetimos a lo largo de esta introducción:

eurocentrismo.

¿Qué es el eurocentrismo?

Según Samir Amin (1989), en un texto clásico, el eurocentrismo es un

“culturalismo”; esto quiere decir que se supone que no hay

variaciones culturales que permitan diferentes trayectos históricos a

los diferentes pueblos, y que estos son irreductibles entre sí. Pero,

además, dado que el eurocentrismo no se interesa por descubrir

leyes generales de la evolución humana, es “antiuniversalista”; es

decir, se nos presenta como un “universalismo”, en el sentido de que

propone que todos los pueblos imiten un modelo occidental como la

única forma de solución a los problemas de nuestro tiempo.

Entonces, para Amin (1989) el eurocentrismo no se caracteriza por

los prejuicios de los occidentales con respecto a los demás; después

de todo, existen prejuicios de pueblos no europeos en relación a los

occidentales. El eurocentrismo es un fenómeno específicamente

moderno cuyas raíces no van más allá del Renacimiento y que se

difundió en el siglo XIX; es, en este sentido, parte de la cultura y la

ideología del mundo capitalista moderno.

Si pensamos en términos de teorías (como lo estuvimos haciendo

hasta ahora), el eurocentrismo no es una teoría social que, por su

coherencia global y su aspiración totalizadora, pretenda explicar el

conjunto de los problemas que las teorías sociales proponen

28

dilucidar; es, más bien, una distorsión (Amin, 1989), pero sistemática

e importante, que la mayoría de las ideologías y las teorías sociales

dominantes (por ejemplo, las que vimos) tienen. El eurocentrismo es

un “paradigma subyacente” que funciona de manera espontánea en

la vaguedad de las evidencias aparentes, en el sentido común, y se

manifiesta de diferentes maneras.

En esta lectura trabajaremos, como es de suponer, al nivel de las

manifestaciones del eurocentrismo en las ciencias sociales en general

y la sociología en particular. Para decirlo en términos más simples, el

eurocentrismo supone que Europa y su cultura fueron el centro y el

motor de la evolución social; por lo tanto, la historia europea se

concibe como la Historia Universal.

5.2 Decolonialidad

Gran parte de las críticas al eurocentrismo implícito en la

construcción de las ciencias sociales llevó a la búsqueda de renovadas

perspectivas para entender el mundo en el que vivimos.

En ese sentido, el “giro decolonial” (Castro-Gómez & Grosfoguel,

2007), o “inflexión descolonial” (Restrepo & Rojas, 2010), constituye

uno de los esfuerzos más relevantes en esta nueva manera de

concebir las ciencias sociales.

Como señalan Restrepo y Rojas (2010), un grupo de intelectuales

latinoamericanos, radicados en América del Sur, el Caribe y también

en los Estados Unidos, han conformado una comunidad de trabajo

nucleada alrededor de un conjunto de problematizaciones sobre la

Modernidad y el significado y las implicancias que ésta tuvo para

América Latina.

La producción de este grupo de intelectuales es extensa y variada. En

esta pequeña introducción solo destacaremos las ideas principales.

De manera un tanto general, el pensamiento “descolonial” o

“decolonial” puede ser entendido como un conjunto de reflexiones

críticas sobre lo que se llamó el “lado oscuro de la modernidad”, cuyo

29

objetivo es transformar los contenidos, términos y condiciones en los

cuales el eurocentrismo y la colonialidad se han expandido en las

ciencias sociales (Restrepo & Rojas, 2010).

Siguiendo los argumentos de Restrepo y Rojas, vamos a señalar seis

rasgos principales en los cuales los intelectuales vinculados a este

“paradigma” (en sentido amplio) confluirían y estarían de acuerdo.

(Señalamos este punto porque aquellos intelectuales que trabajan en

esta perspectiva provienen de tradiciones disciplinarias diversas y

muchas veces ponen énfasis en diferentes dimensiones del mundo

social; sin embargo, podemos identificar algunos puntos en común).

La idea es la de proveer una primera visión general sobre las

especificidades de estos planteos. Veamos, pues, los rasgos

principales (Restrepo & Rojas, 2010):

1) El primer punto es distinguir colonialismo de colonialidad. Por

colonialismo entendemos la dominación política y/o militar

que garantizan la explotación de las colonias de manera

directa. Por colonialidad hacemos referencia a un fenómeno

histórico más complejo, que tiene su origen en el

colonialismo. Se trata de un patrón de poder que opera

naturalizando jerarquías territoriales, raciales, culturales y

epistémicas. De esta manera, se posibilita la reproducción de

relaciones de dominación: este patrón de poder no solo

garantiza la explotación de seres humanos sobre otros a

escala mundial, sino también la invisibilización de

conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son

dominados y explotados.

La idea de colonialidad fue planteada inicialmente por el

sociólogo peruano Anibal Quijano. Fundamentalmente, su

concepto es el de “colonialidad del poder”. La colonialidad es

una matriz de poder que estructura el sistema del mundo

moderno, donde las subjetividades y conocimientos de los

seres humanos son jerarquizados en el marco de un particular

modo de producción y distribución de la riqueza.

30

Lo importante es enfatizar las distinciones analíticas entre el

colonialismo (como modalidad de dominación político-

administrativa a la que le corresponden un conjunto de

instituciones, y metrópolis/colonias) y la colonialidad.

Cuando terminan los procesos de colonización de los países,

permanece un esquema de pensamiento. Esto quiere decir

que el colonialismo es central en la historia de la colonialidad,

pero la colonialidad es más profunda que el colonialismo y sus

efectos son perdurables hasta nuestros días.

En definitiva, para Restrepo y Rojas (2010), con

descolonización se hace referencia a un proceso de

superación del colonialismo (aquí podemos pensar todos los

movimientos y luchas anticoloniales, por ejemplo: las

independencias políticas de las colonias). Con decolonialidad,

como paradigma epistemológico, se busca trascender

históricamente a la colonialidad.

2) El segundo punto es entender a la colonialidad como el “lado

oscuro” de la modernidad. Muchos teóricos de la modernidad

(y en esto podemos reflexionar sobre los orígenes de la

sociología) ven en ella un proyecto emancipador. Pero el giro

decolonial enfatiza la cara “oculta” de la Modernidad. Si para

algunos teóricos (con matices podemos pensar en Marx,

Weber o Durkheim) el colonialismo era tan solo una

“desviación” o un “momento” superado de la modernidad,

para los teóricos decoloniales la modernidad está

indisolublemente ligada a la historia del colonialismo y la

colonialidad. En ese sentido, no se trata de que la colonialidad

se derive de la modernidad ni que sea su antecesora; se trata,

más bien, de que no hay modernidad sin colonialidad: son dos

caras de la misma moneda. Por lo tanto, no hay modernidad

sin colonialidad y no hay colonialidad sin modernidad. Por

esta razón, Restrepo y Rojas (2010), explican que bajo esta

tradición generalmente se tiende a escribir

modernidad/colonialidad. La barra oblicua “/” indica

precisamente que la relación es de constitución mutua de los

dos términos, así como de jerarquización entre los mismos. La

colonialidad no es una contingencia histórica superable por la

31

modernidad ni una “desviación. Por el contrario, se trata de

que la colonialidad es una parte indisoluble de la modernidad:

la colonialidad es una "exterioridad constitutiva” de la

modernidad. La emergencia, existencia y transformación de la

modernidad están ligadas a la colonialidad como su

exterioridad constitutiva.

Aunque este pensamiento parece complejo, Restrepo y Rojas

(2010), señalan que es menos complicado de lo que aparenta

ser. Cuando afirmamos que la modernidad es producida por la

colonialidad, decimos que cuando algo o alguien es imaginado

o definido como moderno al mismo tiempo estamos

definiendo a otro como no moderno (alguien que no es

moderno). Es decir, siempre que definimos un nosotros

(modernidad), estamos al mismo tiempo señalando que hay

alguien que se define como un no-nosotros (no moderno). Al

hacer esa operación estamos trazando bordes, fronteras

entre un interior y un exterior. El corolario de esto es que si la

modernidad es un proyecto civilizatorio, lo que está en juego

es quiénes son los “nosotros-modernos” y quiénes no lo son.

A la luz de este pensamiento es que se justifica la intervención

de territorios, grupos humanos, conocimientos,

subjetividades y prácticas. Es precisamente esa exterioridad

de la modernidad (los no-modernos) lo que es una diferencia,

denominada diferencia colonial.

3) En tercer lugar, problematizar los discursos euro-centrados e

intra-modernos de la modernidad. Según esta tradición, las

ciencias sociales y, en particular, la sociología estructuraron

sus argumentos con una versión profundamente

eurocéntrica. Inclusive el marxismo, que en principio tenía

objetivos de revolucionar el nuevo orden social capitalista,

tenía sesgos eurocéntricos. Por lo tanto, de acuerdo con estas

tradiciones, el supuesto es que la modernidad se origina en

Europa y de allí es exportada o difundida, con mayor o menor

eficacia, hacia otros lugares del mundo. Este supuesto, como

vimos anteriormente, es uno de los puntos centrales de la

crítica al eurocentrismo, y por esa razón no nos extenderemos

32

demasiado. A su vez, esta tradición argumenta que hay que

entender a Europa desde una perspectiva de sistema-mundo

donde la misma Europa es resultante de este sistema-mundo

geopolítico (incluyendo las formas de gobierno). Europa, en

todo caso, es una parte del sistema mundo, pero no el centro.

Por ejemplo, varios estudios han mostrado cómo lo que

ocurre en un lugar determinado (por ejemplo, el trabajo

“libre”, al que se refería Marx, de los obreros industriales en

Inglaterra) no se explica exclusivamente por los factores

locales, sino por la ubicación en un sistema-mundo. Por esta

razón, se plantea que hay que estudiar el sistema-mundo de

manera interconectada y no bajo la esfera de los estados-

nación.

4) En cuarto lugar, pensar en términos de un sistema

mundializado de poder. En función de los argumentos

precedentes, esta tradición no analiza los problemas en

términos de países, estados o regiones aisladas, sino que el

objetivo es comprender lo que sucede en un país o región en

relación con un sistema mundial de poder. El sistema-mundo

es la unidad de análisis (y no el estado-nación como entidades

aisladas). Es precisamente este énfasis analítico en el sistema

mundializado de poder lo que se constituye en una

perspectiva geopolítica: si no hay modernidad sin

colonialidad, es necesario pensar en términos de sistema

mundo moderno/colonial.

Esta perspectiva global del sistema de poder es la clave para

comprender cómo se produce la modernidad, expandiendo a

escala planetaria las formas políticas y económicas

imaginadas como propias de la experiencia europea y sus

repercusiones en todos los ámbitos de la vida.

El sistema-mundo moderno es producido en el proceso de

expansión colonial europea, la cual conecta por primera vez a

las diferentes regiones del planeta. Por esa razón, y desde

entonces, las experiencias locales de cualquier región del

planeta se hacen impensables por fuera de su interconexión

en el marco de un sistema mundial. Obviamente, esto no

33

implica postular que la Modernidad se estructura de la misma

manera.

5) En quinto lugar, en vez de pensar en un nuevo paradigma, la

inflexión decolonial se considera en sí misma como un

paradigma otro. Como vimos a lo largo de los módulos de

estudio, en sociología básicamente podemos hablar de tres

grandes paradigmas. Con respecto a éstos, la tradición

“decolonial” que estamos presentando no tiene como

objetivo consolidar un cuarto paradigma teórico dentro de las

ciencias sociales (como podría ser el posestructuralismo, el

postcolonial, etc.). El objetivo, por el contrario, es cuestionar

las bases epistemológicas de la producción de conocimiento

articulada al eurocentrismo y la modernidad. Por esa razón, lo

que se pretende consolidar es un conocimiento no-

eurocéntrico: lo que se busca no es sólo cambiar los

contenidos, sino también los términos y las condiciones del

conocimiento, establecer nuevas formas de análisis y no

contribuir a los sistemas establecidos de pensamiento.

La crítica al eurocentrismo implica reconocer que todo

conocimiento que se produce está situado histórica, corporal

y geopolíticamente. El blanco de las críticas es lo que se

conoce como el “mito del punto cero”, es decir, la idea

eurocéntrica de que existe un conocimiento sin sujeto, sin

historia, sin relaciones de poder. En oposición a esto, se

considera la geopolítica del conocimiento; es decir, se trata de

comprender la “situacionalidad geohistórica” que produce

conocimiento: un conocimiento situado en la diferencia

colonial.

6) Finalmente, la inflexión decolonial aspira a consolidar un

proyecto decolonial. Las profundas críticas epistemológicas de

esta tradición no solamente tienen como objetivo

problematizar la colonialidad del saber (a través de las

formaciones y establecimientos eurocentrados y las narrativas

modernas, como el liberalismo o el marxismo), sino que

también buscan la articulación práctica (no solo académica)

con intervenciones en el mundo social; es decir, se busca,

34

además, pensar un “proyecto político de descolonización” de

la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza.

A modo de síntesis, Restrepo y Rojas (2010) afirman que esta

perspectiva se caracteriza por una serie de

desplazamientos/problematizaciones de las formas

dominantes de comprender la modernidad (y esto incluye,

además de la sociología, la historia o la filosofía). Esta

tradición se inspira en la idea de Quijano de que a la

colonialidad hay que entenderla en la perspectiva del sistema-

mundo y su patrón de poder global. En este sistema se

jerarquizan y diferencian las poblaciones apelando a un

discurso racial.

Como tú puedes pensar, la Modernidad es un punto

fundamental en la perspectiva decolonial. Sus preguntas y

propuestas teóricas están enfocadas a la comprensión de la

experiencia de la Modernidad. La inflexión colonial también

propone una epistemología, un sujeto y un proyecto político

que cuestionan los modelos eurocentristas del conocimiento.

Finalmente, se entiende a la inflexión decolonial, según

Restrepo y Rojas (2010), como una corriente intelectual

definida en torno a una serie de problematizaciones que

elabora un sistema más o menos coherente de conceptos en

una narrativa: se busca cuestionar los contenidos, pero

también los términos (las condiciones) del sistema mundo

moderno/colonial y sus diversas articulaciones locales. En

este orden, podemos identificar la inflexión colonial, en un

sentido amplio, cuando hacemos referencia a un conjunto de

pensamientos críticos posicionados desde el lado subalterno,

donde se busca transformar el contenido y los términos a

través de los cuáles se ha reproducido el eurocentrismo y la

colonialidad en el sistema-mundo. En un sentido restringido,

la inflexión colonial hace referencia a una serie específica de

categorías y problemáticas generadas en los últimos años por

un conjunto de intelectuales que buscaba visibilizar el

presente de la colonialidad.

35

5.3 Perspectiva de género

Como podrán observar, la sociología se estructuró desde su

momento fundacional, en función de las ideas de un grupo de

intelectuales que compartían el hecho de pertenecer al género

masculino. Esta observación en el campo de la sociología, pero

también en las Ciencias sociales, en general fue objeto de varias

críticas provenientes de lo que denominamos como “perspectivas de

género”.

Como señala Carapia (2004), el siglo XX fue el marco de grandes

transformaciones sociales que provocaron importantes cambios en la

vida de las mujeres y su incorporación al ámbito público, es decir, su

entrada en el “mundo de lo social”. En ese sentido, la Primera y

Segunda Guerra Mundial obligaron a las mujeres a incorporarse al

trabajo en las industrias y sustituir a los hombres que estaban en el

frente de batalla. Esto, en principio, implicaba que muchas de ellas,

finalizada la guerra, regresaran al ámbito de lo doméstico (su espacio

privado). Sin embargo, durante la segunda posguerra muchas

mujeres continuaron con sus actividades remuneradas, iniciando una

incorporación masiva del sexo femenino al ámbito laboral.

Es, entonces, precisamente este contexto uno de los puntos centrales

para comprender la irrupción en el escenario de la “perspectiva de

género” en sentido amplio.

En el último tercio del siglo XX las crisis económicas fueron

constantes y la baja del poder adquisitivo y el incremento del costo

de vida provocaron las condiciones económicas y sociales necesarias

como para que las mujeres se incorporaran al trabajo. Esta situación,

entre otras, se articuló con los planteamientos de equidad de los

derechos humanos y dio lugar a condiciones contradictorias para las

mujeres, que llevaron a que cada vez una mayor proporción de ellas

se integrara al mundo de lo público. Según Carapia (2004), esta

situación fue paradójica, porque fue como parte de las mismas

contradicciones del sistema capitalista que un número elevado de

mujeres incursionaron en el campo de lo económico, lo político y de

lo social para encontrar respuestas a sus necesidades. Claramente,

esta incorporación –nos recuerda Carapia– no fue lineal ni en bloque,

sino que dependió de cada clase social, del estatus, de los niveles

económicos, de los niveles educativos, los aspectos culturales y

36

sociales de los grupos a los que pertenecían las mujeres, así como de

los diferentes entornos, momentos y circunstancias individuales.

Es precisamente en el marco de estas profundas transformaciones

que Carapia (2004) ubica al feminismo: un movimiento social que

llevó a las mujeres a plantear, primero, el derecho a la ciudadanía,

después a la igualdad y hoy a la equidad de género.

En este contexto surge la perspectiva de género como una categoría

de análisis para el estudio de las construcciones culturales y sociales

propias de los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y

lo masculino. Debemos remarcar que no se puede hablar de género

sin tomar en cuenta el papel que han desarrollado las mujeres dentro

del movimiento feminista. Destacamos tres elementos

fundamentales en el cambio de la condición social de las mujeres en

el siglo XX (Carapia, 2004):

a) El primer aspecto, como señalamos anteriormente, fue la

incorporación al trabajo remunerado.

b) En segundo lugar, la incorporación masiva de las mujeres a

la educación, en particular a la educación superior,

situación que creció en forma acelerada durante la

segunda mitad del siglo XX.

c) En tercer lugar, la participación de la mujer en la vida

cotidiana: el hecho de identificarse como ciudadana, como

ser social y su derecho participar en las votaciones. Estos

procesos implicaron la importancia de este sujeto

histórico.

La condición social de las mujeres implica todas aquellas

características económicas, sociales y políticas que definen

sus funciones y roles en la sociedad en cada momento

histórico, y que se estudian a través de la categoría de

género.

Para Carapia (2004), se entiende como género la

construcción social que se basa en el conjunto de ideas,

creencias y representaciones que generan las culturas a

partir de las diferencias sexuales, las cuales determinan los

papeles de lo masculino y lo femenino. Es, además, una

categoría dinámica que se interrelaciona con el devenir

histórico. Así, cuando se habla del análisis de la condición

social de las mujeres, se parte de entender un enfoque

37

macrosocial integrado por categorías de análisis como

son: la estructura económico/social y política, las

relaciones de poder, las clases sociales y la lucha de clases.

Lo que plantea Carapia (2004), en definitiva, es que el

proceso de lucha social y política, en el cual inciden las

mujeres, tiene que tener efectos e incidencias en lo

macrosocial y no solo lo microsocial, que se presenta en

una lucha particular (lucha que si bien es importante,

también es aislada y lleva a las mujeres a perderse en el

mundo de lo particular sin considerar las articulaciones

con el mundo macrosocial).

5.4 Etnicidad

En el ítem sobre decolonialidad hicimos referencia a que uno de los

problemas de la construcción de la sociología en América Latina fue

la adecuación o no de la categoría de clase social para estudiar la

estructura social en la región. En efecto, como tú podrás evidenciar,

el concepto de clase social (en sus vertientes marxistas y weberianas)

presenta una serie de problemas para aplicarlo a la situación de

países donde el capitalismo se caracterizó por ser periférico. Esta

problemática también es compartida por el funcionalismo y de su

vertiente específica de análisis de la desigualdad: la meritocracia.

Debido a esto es que se generaron críticas e intentos de generar

nuevos conceptos que pudieran explicar la situación de los países

periféricos o, de manera más específica, estudiar la estructura de la

desigualad. En ese contexto, el concepto de “etnicidad” (de larga

tradición en las ciencias sociales) se vuelve relevante para abordar la

problemática.

¿Qué es la etnicidad?

Según Giddens (2010), la etnicidad hace referencia a las prácticas

culturales y perspectivas que distinguen a una determinada

38

comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a

sí mismos como culturalmente diferentes de otros grupos sociales, y

son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas

características que pueden servir para distinguir a unos grupos

étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la

ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse o

adornarse. Las diferencias étnicas son totalmente aprendidas. Esto

quiere decir que no existen grupos “nacidos para servir” o para ser

“dirigentes”, sino que se trata de construcciones sociales.

Hay varios conceptos asociados a la noción de etnicidad, sobre los

cuales también haremos un breve repaso. Uno de esos conceptos es

el de minorías. Giddens (2010), señala que el concepto de grupo

minoritario se emplea de manera frecuente en la sociología y es más

que una diferenciación numérica. Por ejemplo, hay muchas minorías

en un sentido estadístico (como las personas que miden más de 2

metros o las que pesan más de 95 kg); sin embargo, no son minorías

en un sentido sociológico.