Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relación Entre La MML y Sectores Populares, A Propósito de...

-

Upload

alberto-wurst -

Category

Documents

-

view

225 -

download

0

Transcript of Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relación Entre La MML y Sectores Populares, A Propósito de...

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

1/148

1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PERFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Cambio de relacin entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y sectores

populares: a propsito de la implementacin de un Proyecto Urbano Integral bajo

el programa BarrioMio en el distrito de Villa Mara del Triunfo - Zona Jos Carlos

Maritegui (2012-2013).

Tesis para optar por el Ttulo de Licenciado en Ciencias Polticas y Gobierno que

presenta:

Alberto Wurst Bozzo

Asesora de Tesis: Rosa Alayza

Enero 2014

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

2/148

2

Agradecimientos

En estas lneas quisiera expresar mi ms profundo y sincero agradecimiento a

todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realizacin de

esta investigacin, especialmente a Rosa Alayza, asesora de esta tesis, por su

paciente orientacin y supervisin de mis avances e inquietudes, as como por

todas las correcciones y sugerencias que se tom el tiempo en hacer, y que dan

forma a la versin final de este trabajo.

Asimismo, quisiera hacer extensiva mi gratitud a todas las personas que laborandentro del programa BarrioMio de la MML con las cuales pude conversar e

intercambiar puntos de vista, quienes compartieron conmigo sus experiencias y

opiniones en torno a todo el proceso que ha significado el desarrollo de este

programa. En especial quera expresar mi agradecimiento a Alvaro Espinoza,

Andrea Venini y Gilber Faustino, sin cuya ayuda y orientacin en distintos

momentos no hubiera sido posible cumplir los objetivos planteados inicialmente.

Especial reconocimiento y gratitud quera expresarle a los vecinos y vecinas de

Jose Carlos Maritegui, con quienes pude conversar y accedieron a entregarme

parte de su valioso tiempo para ser entrevistados sobre sus experiencias y el

interesante proceso que vivieron con BarrioMio.

Finalmente, a mi familia y amigos agradecerles por su comprensin y paciencia,

ya que dispuse de poco tiempo para ellos durante varios meses.

A todos y todas, muchas gracias.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

3/148

3

ndice

Introduccin..........6

Descripcin del problema..........7Qu es y que propone BarrioMio y los PUI? ..........10

Qu entendemos por participacin ciudadana? ..........11

Captulo 1: Diseo de la Investigacin..........13

1.1Objetivos de la investigacin..........14

1.2 Preguntas de investigacin..........14

1.3 Hiptesis..........16

1.4 Justificacin..........17

1.5 Estrategia metodolgica.........18.

Captulo 2: Revisin de la Literatura..........20

2.1 Estado de la cuestin..........21

2.1.1 Cuatro ciclos de participacin ciudadana en el Per (70s 00s)..........21

2.1.2 La participacin ciudadana a nivel local en los sectores populares..........24

2.1.3 Participacin, roles y perspectivas de los dirigentes de base en sectorespopulares..........27

2.1.4 La cultura poltica de los sectores populares urbanos de Lima..........29

2.1.5 La relacin entre los pobres y la clase poltica en el Per..........32

2.1.6 Otras experiencias similares a BarrioMio en la regin: el caso de Medelln y

el urbanismo social..........342.2 Marco Terico..........38

2.2.1 El capital social y la activacin de la participacin..........38

2.2.2 Explicando la aparicin y el tipo oferta de participacin ciudadanadesplegada por el estado a nivel local: la importancia de la ascendenciaideolgica..........43

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

4/148

4

Captulo 3: Maneras distintas de manejar Lima y gestionar las obras de la ciudad:como emerge y se sustenta la aparicin de BarrioMio..........50

3.1 Introduccin..........51

3.2 Caracterizando la gestin de Unidad Nacional y Luis Castaeda (2003-2010)..........52

3.2.1 Apreciaciones y comentarios en torno a la gestin de Castaeda..........56

3.3 Caracterizando la gestin de Fuerza Social y Susana Villarn (2011-2014)..........60

3.3.1 Apreciaciones y comentarios en torno a la gestin de Villarn..........67

3.4 Gestin de obras de infraestructura social en zonas populares durante el

gobierno de Unidad Nacional y Luis Castaeda (2003-2010)..........693.5 Cambios en la manera de gestionar obras y el nacimiento de BarrioMio.........72

3.6 Discurso que sustenta en la actual gestin municipal la implementacin de unapoltica como BarrioMio y sus Proyectos Urbanos Integrales..........78

3.6.1 Discurso externo: la importancia de los espacios pblicos..........79

3.6.2 Discurso interno: importancia de la organizacin popular..........82

Captulo 4: Implementacin de un Proyecto Urbano Integral en la zona de JosCarlos Maritegui Villa Mara del Triunfo: reacciones de la poblacin yparticularidades del proceso..........89

4.1 Introduccin..........90

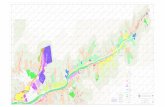

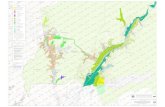

4.2 Breve descripcin del distrito de VMT y la zona de JCM..........91

4.3 Historia y conformacin actual de la organizacin social en JCM..........92

4.4 Metodologa y convocatoria desplegada por BarrioMio en JCM..........98

4.4.1 Apreciaciones en torno a la metodologa y convocatoriadesplegada..........105

4.5 Reacciones e impresiones de la poblacin..........107

4.5.1 Primeras Impresiones: confianza en la gestin de la MML..........108

4.5.2 Incentivos para permanecer en el PUI: La metodologa y visin msdemocrtica del proyecto..........110

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

5/148

5

4.5.3 Relacionando la participacin con las necesidades inmediatas..........112

4.5.4 El rol de la edad y el gnero en el proceso..........116

4.5.5 La delegacin de responsabilidades hacia los dirigentes..........119

4.5.6 Impresiones finales y balance de los participantes..........1214.6 Tratando de elaborar un perfil de los participantes..........124

4.6.1 Pertenencia a organizaciones sociales locales..........124

4.6.2 Valoracin de los procesos..........127

4.6.3 Otros factores a tomar en cuenta..........131

Captulo 5: Conclusiones..........135

Bibliografa..........144

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

6/148

6

Introduccin

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

7/148

7

Descripcin del problema

Es muy comn el pensamiento que la mentalidad del peruano se encuentra muy

orientada a apreciar con la vista los cambios fsicos en al ambiente y en torno a

esto, emitir un juicio de aprobacin o no del trabajo de sus autoridades y el estado.

Esto est relacionado con la importancia del cemento en la manera que nuestros

distintos lderes y autoridades han buscado demostrar su vala y eficiencia durante

sus mandatos. As pues, los polticos rotarn, pero sern sus grandes obras las

que pasaran a la historia. El tomar este principio de manera literal, ha generado un

cierto tipo de mentalidad y dinmica en el Per. Los polticos ven la forma como

obtener popularidad de la manera ms fcil y rpida y la poblacin ve la necesidad

de sentir, ver y tocar que el poltico est haciendo algo por l y los suyos. As

pues, a travs de las obras y el cemento se ha establecido un tipo de relacin muy

estrecha y personal entre la autoridad poltica y el ciudadano en el Per.

En contextos de mayor precariedad social donde las personas poseen menos

recursos, esta dinmica ha logrado institucionalizar mecanismos a travs del cual

ambos lados pueden beneficiarse mutuamente de este juego. Esto ha sido parte

de una infinidad de relaciones clientelares y asistencialistas a lo largo de la

historia, en todos los niveles de gobierno y lugares del pas, volviendo la obra y el

cemento en el combustible que hace avanzar la relacin poltica. Esto pues, ha

alimentado una cultura poltica determinada en el Per, sobre todo dentro de los

sectores populares y ms pobres.

Siendo uno de Lima y dando esa dinmica como cierta y vieja conocida, de un

momento a otro aparece una gestin municipal nueva que busca cuestionar todo

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

8/148

8

lo anteriormente mencionado y plantear un cambio profundo al respecto. Ahora ya

no es lo ms importante el cemento, sino la persona y como sta puede ser

agente de su propia mejora de una manera ms integral y profunda que solo

contentarse con un poco ms de cemento. As tambin, se propone parar un poco,

y tratar de escucharnos, organizarnos y planificarnos mejor para el futuro.

Naturalmente, y como era de esperarse este cambio de visin y estilo de gestin

en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha tenido sus detractores. La

gestin ha perdido gran cantidad de popularidad sobre en todo en los sectores

ms pobres de la ciudad, donde aparentemente la manera como haba venido

funcionando el trabajo de la municipalidad con la anterior gestin era bueno y

nadie haba salido a reclamar a que se produzca un cambio. Pues cmo

podemos siquiera empezar a seguir y comprender los pasos previos de este

desencuentro?

Susana Villarn gana en el 2010 en una final de fotografa la alcalda de Lima bajo

un discurso algo atpico y con una alianza electoral apoyada por movimientos e

ideas que muchos pensaban ya no representan un capital poltico viable. En una

alianza heterognea, eminentemente de izquierda (Movimiento Nueva Izquierda,

Tierra y Libertad, Lima Para Todos), la alcaldesa gana con un discurso de ser una

izquierda moderna de siglo 21, ambientalista, progresista, etc. Un escenario como

ste para Lima nadie lo hubiera predicho meses antes.

As pues, de entre toda la voluntad poltica y agenda reformista con la que se

asume la municipalidad, se empieza a querer reformar tambin la manera como se

deberan gestionar las obras en la ciudad, sobre todo en los sectores populares de

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

9/148

9

la misma. La palabra participacin empieza a acaparar mayor atencin y desde

dentro del municipio se empieza a empujar la idea de que la gestin de la

municipalidad debe estar ahora abierta al consenso, a la transparencia, a

escuchar y a tener en cuenta la opinin de la ciudadana.

As pues, en ese contexto descrito, nos surgieron diversas preguntas, Qu est

ganando esta gestin con tantas reformas? Por qu querer cambiar la dinmica

dentro de los sectores populares tan dramticamente? Por qu una agenda tan

ambiciosa? De dnde nace de la noche a la maana la necesidad de gestionar el

desarrollo de la ciudad de manera participativa? Tiene el hecho de jactarse de

ser de izquierda o algn otro factor relacin con la avalancha de tantos cambios

que no estbamos acostumbrados a ver en Lima?

En el marco de esta lluvia de preguntas es que nace nuestro tema de

investigacin y nuestro inters por investigar este aparente nuevo cambio de

relacin que suponemos propone la MML a travs de BarrioMio, y la mayor

apertura y centralidad que se le ha empezado a otorgar a la participacin

ciudadana en el tema de la gestin de obras en los sectores populares de la

ciudad.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

10/148

10

Qu es y que propone BarrioMio y los PUI1?

El Programa BarrioMio se configura como un Programa de carcter Metropolitano,

para la implementacin de Proyectos Urbanos Integrales que prioricen aspectos

de desarrollo urbano, cultura, deporte, salud y recreacin, con la finalidad de

mejorar las condiciones de vida en los Asentamientos Humanos (AA.HH.) y

Urbanizaciones Populares ubicados en zonas vulnerables de Lima Metropolitana

bajo un enfoque integral que fomente la participacin ciudadana.

El Programa BarrioMio ejerce sus competencias en el mbito de la Provincia de

Lima, para lo cual coordina con los rganos, unidades orgnicas, organismos

pblicos, empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) as como

con organismos nacionales, internacionales, pblicos y privados.

El Proyecto Urbano Integral (PUI) organiza estrategias de desarrollo a partir de las

potencialidades del barrio, generando soportes sociales e infraestructura que

mejoren la calidad de vida, el acceso a los servicios y fortalezcan la ciudadana,

integrando todas las partes de Lima.

El PUI se desarrolla como un proceso con enfoque participativo y perenne durante

todo el proyecto buscando su auto sostenibilidad. La seleccin de las zonas a

intervenir se determina por el cruce de las siguientes variables: necesidades

bsicas, nivel de impacto social cultural y ambiental, generacin de posibilidades

de desarrollo, y capacidades (de inversin, nivel de organizacin, contexto

poltico).

1

Informacin copiada de: Expediente PUI Jos Carlos Maritegui (Lima, 2013)

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

11/148

11

Qu entendemos por participacin ciudadana?

El concepto de participacin ciudadana ha sido bastante trabajado desde muchas

disciplinas por lo que su significado puede ser bastante amplio. Por lo general se

la entiende de manera general como: toda accin individual o colectiva que

pretende provocar/producir de forma directa o indirecta- algn tipo de resultado

poltico en los distintos niveles del sistema poltico (Schneider 2007: 45).

Para los fines de esta investigacin sin embargo, buscaremos utilizar una

definicin ms acotada ante todo, empezando por eliminar el componente

electoral de la misma, por lo que cuando hagamos referencia al trmino no nos

estaremos refiriendo a participar como ir y emitir un voto durante un proceso

electoral. As pues, para los fines de nuestra investigacin, utilizaremos y

entenderemos el concepto como: aquellas acciones ciudadanas de ndole

individual o asociativa- que se canalizan a travs de mecanismos institucionales

de participacin directa o indirecta- ofertados por los propios gobiernos locales

dirigidas a producir algn tipo de resultado poltico (Schneider 2007: 45).

Asimismo, cualquier juicio que emitamos sobre si un determinado proceso nos

parece participativo o no, o muy participativo o poco participativo; estar

sustentando en la de base la siguiente tipologa elaborada por Shand y Arnberg

(1996), quienes adaptan un continuo de 5 etapas, yendo de los niveles mnimos

de participacin (ciudadano solo recibe informacin y no tiene derecho a opinar)

hasta niveles de alta participacin (planificacin conjunta con la autoridad).

El primer nivel, en donde la ciudadana ejerce una influencia mnima, es una etapa

meramente informativa, en donde mecanismos como encuestas, campaas

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

12/148

12

informativas y audiencias pblicas pueden ser desarrolladas. El segundo nivel, es

uno de consulta, donde pueden apreciarse reuniones con contactos claves, grupos

de inters, reuniones abiertas del municipio, etc. Un siguiente nivel es uno de co-

participacin en donde en cierta medida la ciudadana comparte la toma de

decisiones, por ejemplo a travs de comits o foros, donde el estado busca la

asesora de la comunidad. Un cuarto nivel sugiere una etapa de delegacin, en

donde dentro de un marco de accin preestablecido por la autoridad, la poblacin

puede intervenir en la gestin a travs de por ejemplo cuestionamientos pblicos o

realizando estudios de impacto. El ltimo nivel sugiere un grado de mxima

influencia de la poblacin, donde esta ejerce un control verdadero sobre algn

tema o poltica especfica, dado que la autoridad ha cedido su control sobre este

(Guillen, Senz, Badii, Castillo, 2009: 190).

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

13/148

13

Captulo 1

Diseo de la Investigacin

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

14/148

14

1.1 Objetivos de la investigacin

1) Describir en clave comparada los rasgos ms distintivos que marcan e influyen

en las diferencias de los modelos que proponen las gestiones municipales tanto de

Unidad Nacional (2003-2010) como de Fuerza Social (2011-2014) en torno a la

manera de gestionar obras pblicas dentro de los sectores populares de la ciudad;

as como los elementos, principalmente de orden discursivo, que sustentan y

desembocan en la creacin e implementacin del programa BarrioMio y sus

Proyectos Urbanos Integrales por parte de la actual gestin de la MML.

2) Sealar y discutir los elementos clave que parecen haber determinado en la

poblacin participante, el inters en participar y mantenerse a lo largo de los

talleres y dinmicas participativas promovidas por la MML a travs del programa

BarrioMio; as como describir las opiniones e impresiones finales de los

participantes a partir de sus vivencias en las dinmicas y talleres participativos del

Proyecto Urbano Integral desarrollado en la zona de Jos Carlos Maritegui.

1.2 Preguntas de investigacin

1) Qu cambios en la manera de gestionar obras pblicas dentro de los sectores

populares de la ciudad, y con respecto a la gestin municipal anterior, busca

introducir la actual gestin de la MML a partir del programa BarrioMio y sus

Proyectos Urbanos Integrales? Cules son los elementos que intervienen en este

cambio de modelo?

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

15/148

15

1.1) Cules son los rasgos ms distintivos de cada gestin, que influyen y

ponen en evidencia las diferencias en la manera de gestionar obras

pblicas dentro de los sectores populares de la ciudad?

1.2) Cmo se entronca lo que propone el programa BarrioMio y sus

Proyectos Urbanos Integrales dentro del discurso de la actual gestin

municipal sobre cmo debe darse el desarrollo urbano y social dentro de los

sectores populares de la ciudad?

2) Qu reacciones ha generado la puesta en marcha de una serie de talleres y

dinmicas participativas por parte de la MML, en el marco de un Proyecto Urbano

Integral bajo el programa BarrioMio, en la poblacin participante de la zona de

Jos Carlos Maritegui en Villa Mara del Triunfo?

2.1) Cul han sido las opiniones e impresiones as como el balance de la

poblacin participante, luego de pasar por los talleres y dinmicas

participativas del Proyecto Urbano Integral de la zona de Jos Carlos

Maritegui, en torno a la experiencia vivida y sus expectativas?

2.2) Qu rasgos clave dentro de la poblacin participante de la zona de

Jose Carlos Maritegui parecen haber determinado en mayor o menor

grado el inters en participar y mantenerse a lo largo de los talleres y

dinmicas participativas del Proyecto Urbano Integral?

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

16/148

16

1.3 Hiptesis

1) Al tener una visin ms cortoplacista y de solventar una carrera poltica

personal, la gestin de Castaeda buscaba mantener niveles altos de

popularidad respondiendo de manera rpida a pedidos particulares de

obras, por lo cual necesitaba de un sistema que articulara a travs de

intermediaros las demandas puntuales de cada zona de la ciudad haca la

atencin de la municipalidad. Villarn apunta a generar grandes reformas,

as como planificar ms a largo plazo; por lo cual va tratar de planificar y

sustentar mejor la inversin en obras de infraestructura utilizando la

participacin ciudadana y la planificacin urbana.

2) La gestin actual se maneja bajo un discurso de una izquierda moderna,

liberal y progresista, que coloca al desarrollo integral del individuo en el

centro de las decisiones pblicas, por lo que va considerar necesario su

mayor participacin en el gobierno municipal y en el desarrollo de sus

propios barrios, as como ve necesario fortalecimiento de las

organizaciones de los barrios a fin de que estas sean sus propios agentes

de desarrollo y se rompa el histrico vnculo clientelar y vertical con el

estado.

3) Los participantes aprueban la experiencia y proceso democrtico innovador,

enriquecedor e interesante vivido; pero por otro lado, no lo van a valorar por

su proceso sino que por el grado de eficiencia y rapidez de sus resultados,

teniendo en mayor estima la lgica anterior donde las obras se canalizaban

a travs de gestiones de dirigentes directamente ante la municipalidad.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

17/148

17

4) La poblacin realmente interesada en participar y mantenerse a lo largo del

proceso ha sido la que tiene ms necesidades econmicas, cuenta con una

mayor carencia de servicios y obras en su entorno vecinal ms directo, as

como la que posee un perfil de dirigente, ostentando algn cargo o

responsabilidad dentro de la comunidad.

1.4 Just ificacin

Consideramos que el tema es relevante porque busca contribuir a actualizar eldebate en torno a temas que actualmente han perdido cierta presencia dentro de

los crculos acadmicos: la cultura poltica as como el factor de la participacin

ciudadana en sectores populares urbanos en Lima. Asimismo, esperamos poder

contribuir al debate en torno a los diversos mecanismos de participacin que pone

el estado a disposicin a nivel local y los aciertos y problemas que estos afrontan.

Particularmente sobre el programa BarrioMo de la MML no se ha escrito ni

publicado nada a la fecha, por lo que consideramos importante el describir el

proceso as como la concepcin y desarrollo de esta ambiciosa poltica pblica

municipal y a su vez la nueva forma de relacionamiento que propone con los

sectores populares de la ciudad.

Resulta asimismo interesante para nosotros, el analizar la reforma y gestin

participativa de una poltica impulsada por una alcalda autoproclamada de

izquierda moderna, progresista, ambientalista, etc.; en contraposicin a la alcalda

anterior que tena rasgos ms conservadores, de derecha, y que haba sido

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

18/148

18

calificada como poco participativa y vertical en su forma de relacionamiento con la

poblacin.

1.5 Estrategia metodolgica

La presente investigacin es un estudio cualitativo de caso

La investigacin se ha basado en entrevistas a profundidad semi-

estructuradas a las personas involucradas durante la etapa de concepcin

de BarrioMio e implementacin del Proyecto Urbano Integral en la zona de

Jos Carlos Maritegui en los siguientes 2 niveles:

1- Personal del programa Barrio Mo de la MML: Funcionarios en general y

personal de apoyo en la implementacin. Se logr conversar y sostener

entrevistas con 10 empleados de la municipalidad con distinta jerarqua y

funciones dentro de BarrioMio, y en especial con conocimientos y

experiencia de primera mano en el caso seleccionado de Jos Carlos

Maritegui.

2- Dirigentes zonales y poblacin en general de los distintos AA.HH. de

Jos Carlos Maritegui involucrados en la etapa participativa del programa.

Se logr recoger testimonios de unos 15 pobladores, de edades variadas,

tanto hombres y mujeres. Para el trabajo de campo en la zona de Jos Carlos Maritegui, nuestra

unidad de observacin fueron hombres y mujeres participantes en los

talleres de entre 18 y 65 aos. Esta decisin se sustenta en el hecho que

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

19/148

19

este grupo etario no recibi un trato preferencial por parte del equipo de

BarrioMio para ser convocados a los talleres, como se dio en caso de los

nios, adolescentes y adultos mayores, a quienes el programa se acerc

directamente. Asimismo, buscamos poner en relieve la participacin de

personas que cuentan con un menor tiempo, mas obligaciones y una mayor

carga familiar; por lo que tomar la decisin de participar tiene mayores

implicancias e impacto en sus vidas por los temas personales que se estn

dejando de lado para favorecer un involucramiento en los asuntos de

inters del barrio.

Se recurri tambin a la documentacin que nos pudo brindar la MML

sobre el proceso (estudios tcnicos, mapeo de actores, guas sobre las

ocurrencias dentro de las dinmicas participativas, etc.).

Asimismo se har uso de otras fuentes como entrevistas hechas por

medios de comunicacin a actores claves, as como artculos y entrevistas

en peridicos. Recurrir a esto es necesario, dado que al ser un tema que se

ocupa de una poca bastante reciente, la literatura de corte acadmico al

respecto es casi nula.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

20/148

20

Captulo 2

Revisin de la Literatura

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

21/148

21

2.1 Estado de la cuestin

2.1.1 Cuatro ciclos de participacin ciudadana en el Per (70s 00s)

La apertura del Estado hacia la participacin de los ciudadanos en la toma de sus

decisiones no es un hecho aislado, para Grompone, las caractersticas y vigencia

depender de los rasgos particulares del contexto poltico y econmico. Para el

autor, estos contextos y procesos afirman o desestabilizan a los actores, los llevan

a intervenir bajo diferentes pautas o pueden producir repliegues del lado de la

poblacin o el Estado (Grompone 2007: 17).

Grompone se preocupara por historizar y periodizar la participacin desde

comienzos de los aos setenta hasta comienzos de la dcada del 2000. Para l,

existen 4 periodos con caractersticas distintas en torno al fenmeno participativo.

Como veremos ms adelante, a travs de la revisin de la historia de la

organizacin social de JCM, as como las entrevistas con dirigentes de la zona

que se han involucrado desde hace varias dcadas con la organizacin popular;

encontraremos similitudes entre los patrones ac descritos y como las dinmicas e

intensidad de la participacin ha variado dentro de JCM con el tiempo.

El primer ciclo de participacin se dio durante el gobierno del General Velasco

Alvarado, en donde se busc institucionalizar la participacin ciudadana. El

gobierno de Velasco busc orientar la participacin a travs del Estado bajo

rasgos corporativos y sin mediaciones partidarias. La movilizacin deba

transcurrir por carriles establecidos (Grompone 2007: 17). Esta ser la etapa

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

22/148

22

durante la cual JCM con el apoyo del estado conseguir sus primeros ttulos de

propiedad y sus primeros servicios.

El segundo periodo Grompone lo ubica en la dcada de los ochenta, en donde la

sociedad civil registra una mayor autonoma con respecto al Estado. El Estado

muestra una aceptacin de su propia incapacidad y limitaciones en el control y

cooptacin de la organizacin social. En esta etapa, el rol de los partidos es

importante como impulsor de la participacin ciudadana y poltica, sobretodo la

izquierda, ya que el sistema de partidos demuestra todava vigencia (Grompone

2007: 17). En las dcadas anteriores a 1980, con el surgimiento de las barriadas

en Lima, el estado central fue el promotor de las mismas y tuvo a su cargo de

manera directa el manejo del problema de las invasiones de terrenos. Sin

embargo, a partir de 1980, las invasiones pasarn a ser temas de competencia

municipal. Sern las municipalidades, sobre todo las de izquierda, las que

auspiciaran con frecuencia marchas y movilizaciones demandando ttulos y

servicios (Grompone 2007: 30-31). Esta ser pues la etapa donde la organizacin

de JCM logr su mxima de capacidad de articular marchas y movilizaciones

multitudinarias, articulndose tambin otros barrios del cono sur de la ciudad. Para

los dirigentes ms veteranos, en su mayora de izquierda, este ser un momento

sobre el cual se vuelve con bastante romanticismo y nostalgia.

Un tercer periodo se da en los noventa durante el gobierno de Fujimori. Durante

este periodo se plantea desde la Constitucin de 1993 (artculo 31), y con la Ley

N 26300: Ley de los Derechos de Participacin y Control Ciudadano (1994), un

marco institucional con diversos mecanismos ms cercanos a una democracia

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

23/148

23

directa, como la iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, remocin

o revocacin de autoridades, referndum, e iniciativa en la formacin de

dispositivos municipales y regionales (Grompone 2007: 40). Para Mara Isabel

Remy, los programas de corte participativo desde el estado, buscaban instalar un

modelo de relacin con la sociedad sin mediacin partidaria, y no de trabajadores

o gremios, sino directamente con los pobres. As pues, tambin se aprovecha la

participacin popular en las polticas de mitigacin del ajuste estructural para

reducir los costos de gestin de las polticas pblicas, los cuales son asumidos

parcialmente por las redes beneficiarias de los programas (Remy 2005: 25). Esta

etapa va coincidir con la desaparicin de las grandes movilizaciones en JCM y en

el que la poblacin se volvi bastante receptiva a la dinmica asistencialista de

obtener bienes y servicios por parte del estado.

Un ltimo y cuarto periodo, y el que nos concierta mayor inters para la presente

investigacin, es lo que Grompone denomina La participacin en los aos de

retorno a la democracia. Para el autor, la participacin en esta etapa se despliega

en dos direcciones: a travs de instituciones neocorporativas como el Acuerdo

Nacional y mediante los mecanismos participativos creados durante el proceso de

descentralizacin que se inicia. Trataremos de enmarcarnos temporalmente e

institucionalmente de aqu hacia adelante en los procesos y mecanismos

participativos desencadenados por la reforma descentralista a partir del ao 2002

(Grompone 2007: 46). En dicho ao, la Ley N 27658: Ley Marco de

Modernizacin de la Gestin del Estado, dictamina en su artculo 8, que el estado

debe promover y establecer los mecanismos para una adecuada democracia

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

24/148

24

participativa de los ciudadanos a travs de mecanismos directos e indirectos de

participacin. La Ley Orgnica de Municipalidades (2003), dispone la creacin de

consejos de coordinacin regional, provincial y distrital como instancias de

concertacin y consulta en las que participan aparte de las autoridades elegidas,

representantes elegidos por organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se

seala que los gobiernos regionales y locales se rigen por presupuestos

participativos. Sobre este contexto creado y promovido por este nuevo marco

institucional es que necesariamente se va situar nuestro anlisis.

2.1.2 La participacin ciudadana a nivel local en los sectores populares

Para Tanaka (2001), una variable clave para entender la participacin popular en

el Per es el grado de complejidad que posee la comunidad en trminos

principalmente de su nivel de desarrollo. Para el autor, en comunidades pobres y

rurales, donde las necesidades se encuentran ms homogenizadas, el

involucramiento de la poblacin suele ser generalizado. En comunidades pobres

pero ms grandes, heterogneas y ms integradas a centros urbanos, aparece la

intermediacin de lderes locales para la mediacin entre los intereses locales y

los agentes externos ante el surgimiento de agendas e intereses ms complejos y

diversos. Finalmente, en comunidades localizadas en contextos urbanos ms

consolidados surge la interaccin pluralista y cooperativa de lderes sociales casi

profesionalizados (Tanaka, 2001: 70-72). A travs de esta tipologa, Tanaka busca

resaltar la importancia de la figura de lderes o dirigentes sociales con ciertas

capacidades y experiencia necesaria a la hora de promover y coordinar la

participacin comunal y la accin colectiva en general.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

25/148

25

En un estudio realizado en el distrito del Agustino en Lima en los aos noventa,

Tanaka (1999) seala como se produce una menor participacin de la poblacin y

la politizacin de las organizaciones vecinales en aquellos lugares donde ya se ha

logrado cierto nivel aunque sea mnimo de acceso a servicios bsicos y titulacin;

(Tanaka 1999: 1). Este punto es importante a la hora de contrastar con la

experiencia de nuestro caso de estudio, en donde tambin existen zonas de mayor

consolidacin y zonas de menor. Tanaka describe en esencia como en diversos

asentamientos se ha generado un desinters y cierta apata hacia la participacin

vecinal cuando se ha logrado acceder a un nivel mnimo de servicios.

Una ltima y reciente investigacin que debe agregarse a esta discusin es el

informe profesional de Assiri Valds (2013): Poltica y Pobreza: una visin de

algunos asentamientos humanos de lima en el siglo XXI, el cual actualiza la

discusin sobre la participacin ciudadana de sectores populares en Lima. Basado

en el trabajo de campo y entrevistas a profundidad hechas por la autora, la

investigacin se centra principalmente en sus experiencias y las de la ONG para la

cual labora en dos distritos y 6 AA.HH. distintos de la ciudad (Valle Hermoso, 17

de Enero, La Corona, Bajada de Reyes y Sol Naciente en San Juan de Miraflores,

y Esmeralda y Maritegui en Ventanilla). La investigacin presenta varios

hallazgos interesantes que contribuyen a nuestra investigacin, debido en gran

parte a la casi paralelidad temporal de ambas experiencias (Valds 2013: 55).

En la experiencia de los casos que estudia Valds, un rasgo que sobresale es que

a pesar que existen ciertas expectativas que el Estado cumpla con temas como la

formalizacin y la provisin de ciertos servicios, para la poblacin es

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

26/148

26

prcticamente inexistente la esperanza de que ello ocurra en el corto plazo. Por

ende, la poblacin siente que para que sus asentamientos puedan convertirse en

mejores lugares para vivir, depender del trabajo organizado de ellos. Sin

embargo, la autora se pregunta porque parece pasar lo contrario y la poblacin no

participa suficientemente en las actividades comunales, si saben que de ello

depende el desarrollo de sus comunidades (Valds 2013: 55,56).

Un gran problema que identifica la autora en varias de las Mesas de Trabajo entre

la organizacin para la cual trabaja y la poblacin, es el problema de convocatoria

de la poblacin, ya sea en la imposibilidad de llegar a cierto qurum o a altas tasas

de desercin. Dado que las Mesas de Trabajo se basan principalmente en las

preocupaciones y necesidades comunitarias inmediatas de infraestructura, trabajo,

salud, educacin, etc., la participacin de los vecinos resulta sumamente

necesaria. Para palear estas deficiencias, la ONG tuvo que generar estrategias

para mejorar la convocatoria y aumentar la participacin. Las iniciativas entonces

fueron por el lado de llevar a cabo actividades concretas ms tangibles e

interactivas con algn tipo de incentivo o resultado inmediato. Para esto se

realizaron actividades diversas de recaudacin, combinar mesas de trabajo con

planes de oficios bsicos y microcrditos, mejorar los canales de comunicacin

con los vecinos a travs de afiches o buscando llegar hogar a hogar informando

(Valds 2013: 57-61).

A pesar de los infructuosos intentos de mejorar la participacin, se constat

bastante rpido uno de los principales motivos para la falta de participacin: las

personas dentro de los asentamientos tienden a priorizar actividades concretas

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

27/148

27

con horizontes de corto plazo y con beneficios inmediatos. No les es fcil

proyectarse y vislumbrar una manera distinta de vivir, y por eso, y para evitar

grandes decepciones viven ms el da a da. Al poseer tan pocos recursos, la

poblacin quiere que la inversin de tiempo sea compensada lo ms rpido

posible. Por lo mismo, a pesar de su dificultad para reconocer cambios a largo

plazo e imaginarse a nivel personal un porvenir distinto; resulta ms factible su

aspiracin a ver cambios fsicos a su alrededor, dado que los cambios materiales

son considerados ms realistas (Valds 2013: 62-64).

2.1.3 Participacin, roles y perspectivas de los dirigentes de base en

sectores populares

Otro aspecto que considero importante es la discusin sobre el rol y

caractersticas de los dirigentes dentro de las dinmicas de participacin de los

sectores populares. Para Tanaka, se asume por lo general que los dirigentes

representan y dirigen a las comunidades (o a sectores de ellas), prefiriendo usar el

trmino de intermediarios o brokers. Estos brokers, poseen intereses propios que

pueden distinguirse de los de las comunidades que representan y en general

suelen trabajar con miras a obtener incentivos especficos. Asimismo, estos son

los que asumen la mayora de costos de la accin colectiva, entablando los

vnculos y relaciones con los agentes e instituciones fuera de la comunidad. Dado

que sus funciones son bastante especializadas y algunas veces complejas,

requieren de cierto nivel de capacitacin y experiencia, lo que los separa

normalmente del resto de la comunidad, convirtindose como algo as en parte de

una lite local (Tanaka 2001: 14):

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

28/148

28

Estos brokers asumen gran parte de los costos de la accin colectiva (tiempo y recursos), acambio de incentivos selectivos de carcter simblico (status) y material (retribucin a sufuncin de intermediacin), y a cambio de integrarse en complejas y extensas redesgracias a su relacin con agentes externos. Frente a ellos, los constituyentes de lasorganizaciones sociales entablan una relacin principalmente instrumental; los brokers selegitiman mayormente en funcin a su eficacia, por encima de otras consideraciones. Losdirigentes son personajes especiales, excepcionales, surgidos de un mundo popularsignado por la precariedad, en donde la atencin a lo familiar e inmediato suele por logeneral imponerse. Por ello, el dirigente se relaciona con una poblacin crtica, pero encierto modo pasiva; as, tienden a desarrollarse dinmicas delegativas, en el sentidoms estricto, en la relacin entre representantes y representados, en el que el componenteparticipativo se relaja, pero nunca deja de estar presente un componente de vigilancia yrendicin de cuentas a posteriori. El dirigente lo es en virtud del manejo de una serie decomplejas capacidades, contactos y relaciones, que implican una muy alta calificacin yespecializacin, que la mayora difcilmente posee. Por ello, resulta siendo una actividadcasi (por fuerza) profesionalizada (Tanaka 1999: 16)

Viendo el fenmeno desde otro ngulo, Valds logr entrevistar a diversos lderes

de distintos AA.HH. de la ciudad en busca de comprender mejor como ven ellos lasituacin de la participacin vecinal en sus comunidades. La autora encontr que:

Los vecinos no participan porque ha habido muchas promesas incumplidas por lo que lagente no crea en el cambio y en su capacidad de lograrlo. Tambin, en algunos casos, hanperdido confianza en los dirigentes por problemas de corrupcin. Todos coinciden en quelos vecinos estn desmotivados y ms concretamente que hay problemas decomunicacin. Pero as como hay vecinos que no estn informados de cmo participar, hayotros que no tienen inters, que son conformistas o convenidos, y que esperan que losdems trabajen por ellos (free-riders). Algunos dirigentes creen que esto se debe a quemuchos vecinos se han acostumbrado a recibir, sin dar nada a cambio. Nuevamente, todos

los lderes estaban convencidos de que era posible y necesario incrementar el nivel departicipacin de los vecinos de su comunidad. La mayora estaba de acuerdo con que laejecucin de proyectos pequeos y de corto plazo, de beneficio a todos los vecinos (Valds2013: 69)

En sntesis, los dirigentes que entrevist la autora reconocen la importancia que

desempeen bien su rol, ya que esto es el principal incentivo para que la

participacin de la poblacin no decrezca y por el contrario aumente. As pues,

dado que en muchos asentamientos se han dado experiencias desagradables con

dirigentes deshonestos y que no han cumplido lo prometido, los dirigentes

consideran que es importante que den el ejemplo con el trabajo, que prometan

solo lo que puedan cumplir, as como ser transparentes y honestos con los fondos

que aporta la comunidad. La buena comunicacin y la transparencia en la

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

29/148

29

informacin son pilares esenciales para motivar la participacin de la poblacin

(Valds 2013: 70).

2.1.4 La cultura pol tica de los sectores populares urbanos de Lima

Lo primero que consideramos necesario establecer, son las definiciones que

manejaremos al referirnos al trmino cultura poltica. Cuando hablemos de cultura

poltica, manejaremos la definicin clsica si se quiere del trmino; es decir, como

un conjunto de actitudes, orientaciones y valores que una poblacin o colectivo

manifiesta frente a diversos aspectos de la vida poltica, por lo que es una variable

capaz de explicar comportamientos polticos, con un carcter agregado, as como

presenta su durabilidad a travs del tiempo (Schneider, 2007: 58).

La cultura poltica de los sectores populares urbanos en Lima empieza a suscitar

la atencin acadmica a partir de los aos ochenta aproximadamente. Para

Murakami (2000), los estudios sobre cultura poltica y su relacin con los pobres

en el Per, han estado divididos en dos corrientes claras, una corriente que

llamar positiva, en donde los sectores populares urbanos se encontraban en un

proceso de establecer relaciones de tipo democrtica, dejando atrs la dinmica

clientelista; y otra corriente que llamar escptica, en donde el comportamiento y

la conciencia de los sectores populares en Lima resulta menos democrtica,

presentndose caractersticas ms tradicionales y hasta algunas veces

autoritarias.

Para Stokes, con la vuelta a la democracia a partir de los aos ochenta y tras los

procesos de transformacin ocurridos en las barriadas durante varias dcadas;

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

30/148

30

empezar a asomar dentro de la organizacin popular una cultura poltica

radical, es decir en donde el viejo juego clientelista de mantener relaciones

amistosas con la estructura estatal y respetando las reglas de juego se empieza a

cambiar por uno que busca conseguir servicios y concesiones del estado

ejerciendo presin a los gobiernos y no respetando las reglas de juego en el

proceso. Para Stokes, este cambio hacia estrategias ms confrontacionales se dio

gracias una radicalizacin del comportamiento de algunos sectores, esto debido

principalmente al contacto con sindicatos, una influencia educacional de los aos

setentas de Velasco (se imparti un mayor contenido crtico y de solidaridad de

clase), y la participacin dentro de las organizaciones barriales. (Valds, 2013:

13,20-25).

Sin embargo, otra corriente de investigadores tendera a diferir de los argumentos

de Stokes sobre el paulatino abandono de prcticas ms tradicionales y

autoritarias dentro de los sectores populares de la ciudad. Parodi y Twanama

(1993) realizan una encuesta a los sectores de niveles bajo y medio bajo en Lima

en 1990, y encuentra que la cultura poltica predominante era una de tipo

plebiscitaria, es decir una cultura donde la poltica y la participacin en

organizaciones sociales son medios para obtener beneficios materiales del

Estado, y los lderes polticos y sociales son evaluados en funcin de su capacidad

de obtener y proveer estos beneficios. Para los autores, esta cultura va tener tres

caractersticas principales. Una primera caracterstica de los sectores

socieconomicos ms bajos ser demandar un conjunto de funciones proveedoras

(educacin, salud, trabajo) al estado por encima de otras justicia y seguridad. Una

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

31/148

31

segunda caracterstica es que la pertenencia a organizaciones vecinales en los

sectores populares estaba fuertemente condicionada por razones instrumentales

asociadas a la obtencin de beneficios materiales; es decir la poltica vista como

un beneficio para obtener dichos beneficios desde el estado. Por ltimo, una

tercera caracterstica dentro del campo poltico era la existencia de una tendencia

a depositar las esperanzas y votos en aquellos lderes que ofrecan una mayor

esperanza con respecto al futuro y en una alta disposicin a respaldar a un

hipottico gobierno autoritario que mejore la situacin econmica (Camacho 2010:

340,341).

Casi diez aos despus, Murakami intenta replicar la misma encuesta de Parodi y

Twanama (1993) y se encuentra con resultados y conclusiones similares. En

primer lugar, resalta que la participacin que la participacin democrtica no se

considera importante, pues los procedimientos no son valorados como son los

logros obtenidos al final. En segundo lugar, Murakami tambin encuentra que las

movilizaciones o protestas suelen verse como un modo de accin radical

descartado. Por ltimo, el estudio encuentra que los pobladores de sectores

populares se encuentran ms interesados en conseguir beneficios tangibles, ms

que constituirse como protagonistas de organizaciones sociales (Murakami 2000:

118-131). En sntesis, para Murakami los pobladores de sectores populares

careceran de una cultura democrtica consolidada. Para el autor, la tendencia

plebiscitaria sera todava una caracterizacin vlida de los sectores populares

de lima a lo largo de la dcada de los noventa (Murakami 2000: 167-169).

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

32/148

32

2.1.5 La relacin entre los pobres y la clase poltica en el Per

Para Julio Cotler (1978) la sociedad peruana tradicional ha estado articulada por

relaciones estructurales de dependencia de los grupos marginales de la sociedad

hacia las lites polticas y econmicas. Es decir, estos grupos desfavorecidos se

relacionaban con el poder como una estrategia para ganar y recibir algunos

privilegios o beneficios. De esta manera, se establecan lazos verticales dentro de

la sociedad, entre las lites y los sectores populares; ms estos ltimos no

establecan lazos entre s por no contar con mecanismos para hacerlo ni esfuerzos

suficientes para modificar esta situacin de dependencia, lo cual segn Cotler

contribua a mantener un sistema de dominacin por parte de las elites (Cotler,

1978).

El tipo de articulacin vertical al que hace referencia Cotler se lograba y

consolidaba a travs del despliegue de prcticas y estrategias clientelares. Ante

todo, debemos aclarar que por clientelismo entenderemos la definicin clsica

elaborada por Mdard (1976), es decir:

La relacin de clientela es una relacin de dependencia personal que no est vinculada alparentesco, que se asienta en intercambios recprocos de favores entre dos personas, elpatrn y el cliente, los cuales controlan recursos desiguales. [] Se trata de una relacinbilateral, particularista y borrosa [], de una relacin de reciprocidad [] que supone unintercambio de beneficio mutuo entre socios desiguales (Combes, 2011).

Estudios ms actuales que el de Cotler sealan que dado al colapso de sistema

de partido hacia el final de los ochenta y comienzos de los noventa, ya no se

encuentra prcticamente en el Per una maquinaria partidaria que pueda velar por

el cumplimiento del pacto clientelista. Este escenario ha generado estudios que

intentan sealar como a pesar de la virtual inexistencia de organizaciones polticas

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

33/148

33

estables y consolidadas, esto no ha implicado una desaparicin del clientelismo en

el Per, sino por el contrario ha impulsado una corriente de estudio derivada de la

adecuacin del concepto a este nuevo contexto poltico.

Para Paula Muoz (2013), el clientelismo electoral continua siendo una prctica

muy comn aun en contextos como el peruano, sin presencia de redes y

maquinarias con capacidad incipiente de monitor. Para la autora, el clientelismo

durante las campaas es vital para visibilizar a los candidatos y para demostrar su

viabilidad electoral, en donde al demostrar una gran capacidad de convocatoria y

adhesin, muestran ante los medios y el resto de votantes su fortaleza como

candidatos (Paula Muoz, 2013).

Pero sin embargo, Cmo se podra explicar un intercambio clientelista exitoso

fuera de una coyuntura electoral? Para Lawson y Greene (2012), en un estudio

comparado a nivel de varios pases, encontraron que la reciprocidad del cliente

hacia el patrn se mantiene en torno a la norma de reciprocidad; es decir, el

clientelismo puede cumplirse automticamente (self-enforcing) basado en la

determinacin psicolgica que se les debe retornar el favor a los patrones aunque

estos no puedan acceder propiamente a las cabinas de votacin a fiscalizar

(Lawson, Greene 2012) En dnde radica este incentivo entonces? Para los

autores en realidad, la maquinaria poltica puede sustentarse ya no en un partido,

sino en un mecanismo psicolgico enraizado en normas de reciprocidad. As pues,

el recibir regalos, favores, servicios o proteccin crea sentimientos de obligacin

entre los votantes, quienes van a tender a apoyar espontneamente a sus

patrones polticos cuando se presente la situacin (Lawson, Greene 2012: 3,4)

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

34/148

34

Con esta seccin hemos querido reflexionar un poco sobre lo impreciso que puede

resultar ver el concepto de clientelismo como una nocin invariable para entender

las relaciones entre los pobres y la poltica en el Per en las ltimas dcadas,

dado que por el contrario, el clientelismo ha demostrado haberse adecuado y

adaptado a los contextos nuevos. Asimismo, manejar una nocin bsica de

clientelismo en el Per resulta importante para nuestros objetivos, ya sea en su

concepcin ms clsica o moderna; ya que resulta necesaria para comprender

mejor la lgica bajo la cual el ex alcalde Castaeda ha decidido relacionarse con

los sectores populares de la ciudad. Es decir, de manera vertical y utilizando la

entrega de recursos ms particularistas como obras en un asentamiento como

parte esencial de su plan para obtener rditos polticos y mantener su popularidad

y viabilidad como candidato a cualquiera sea el cargo que postule.

2.1.6 Otras experiencias similares a BarrioMio en la regin: el caso de

Medelln y el urbanismo social

El programa BarrioMio y su componente de Proyectos Urbanos Integrales (PUI) no

presenta smiles dentro del territorio nacional. A pesar de todo el marco

institucional desarrollado en los ltimos 20 aos para que en los distintos niveles

de gobierno, las autoridades desplieguen experiencias de inclusin de la opinin

de la ciudadana en las decisiones; la gran mayora de autoridades, sobretodo en

el mbito local y regional, no ha implementado mayores mecanismos que los

presupuestos participativos (obligatorios por ley), los cuales segn la ptica que se

les vea, y si se quiere ser riguroso, pueden llegar a ser considerados como

escasamente participativos, muchas veces con metodologas mal aplicadas para

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

35/148

35

la toma de decisiones, con limitada representatividad, donde se imponen grupos

de inters tradicionales, donde la poblacin no es capacitada e informada

correctamente, etc. (MEF, 2005: 13).

Partiendo de esta situacin, y para encontrar experiencias similares, es necesario

ver iniciativas gubernamentales de pases vecinos que han buscado trabajar en la

integracin de territorios precarios a la ciudad formal y al desarrollo. Ejemplos de

este tipo de iniciativas tenemos varias en la regin: Quiero mi Barrio en Chile,

Programa de Integracin de Asentamientos Irregulares en Uruguay,

Subprograma de Mejoramiento de Barrios en Bolivia, Programa de

Mejoramiento de Barrios en Argentina, Favela Barrio en la ciudad de Rio de

Janeiro Brasil, etc. (Crdenas, 2006: 13,14). Sin embargo, el caso que nos

despierta mayor inters para analizar en mayor profundidad es el de la ciudad de

Medelln, Colombia; y su programa municipal Proyectos Urbanos Integrales

desarrollado desde el ao 2004 por la alcalda de dicha ciudad. Consideramos que

resulta de vital importancia conocer el proceso que se dio en la mencionada

ciudad, porque como veremos ms adelante, este proyecto tuvo in impacto fuerte

en la concepcin y diseo de BarrioMio.

Los PUIs en Medelln se van a buscar desarrolla bajo tres grandes lneas o ejes: la

coordinacin interinstitucional entre instituciones de la administracin municipal y

las organizaciones sociales; el diseo, planeacin y ejecucin de obras para

mitigar los dficits existentes de espacios pblicos y finalmente garantizar la

participacin comunitaria y satisfacerla con las obras y programas, permitiendo as

su apropiacin por parte de la gente. Para Crdenas, es de este ltimo

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

36/148

36

componente del que se ha desprendido la metodologa que soporta toda la

estrategia de intervencin del PUI y que a su vez constituye su mayor riqueza, ya

que se permite la transformacin fsica para el desarrollo a partir de la

regeneracin del tejido social de las comunidades.

Asimismo, la metodologa de intervencin para el PUI va contar con 5 etapas. Una

primera etapa de planificacin, diagnstico y formulacin, una segunda etapa de

gestin, una tercera etapa de diseo, una cuarta etapa de ejecucin y una ltima

etapa de sostenibilidad y apropiacin de la obra por parte de la poblacin

(Crdenas, 2006: 30,34,36).

Toda la intervencin realizada en Medelln se enmarca dentro de un modelo de

gestin urbana denominado urbanismo social desarrollada en Colombia, La

propuesta y el discurso de esta corriente urbanstica fue tomar la esttica como un

motor de cambio social y cultural, de llevar una poblacin retrada a su esfera

privada por la violencia y precariedad a volver a vivir a la ciudad como tal. La

alcalda defini que ese nuevo punto de encuentro debera ser en torno a la

educacin y la cultura, a travs de un cambio de piel en la ciudad, en donde los

nuevos escenarios pblicos que iban a ser el centro del nuevo nfasis, fueran

simblicos de la mejor calidad, los mejores espacios y localizados en las zonas

ms necesitadas. As pues, el concepto de urbanismo social va proponer que la

arquitectura y urbanismo se vuelvan en un medio muy potente para hacer

transformaciones sociales profundas. En ese marco, por su naturaleza el

urbanismo social no puede privilegiar, como histricamente han hecho los

alcaldes, el colocar las obras donde haya ms visibilidad o relevancia y el poltico

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

37/148

37

de turno se beneficie de eso; sino por el contrario tiene que ser el privilegio de la

ciudad en general. No van a ser las obras fsicas en s mismas el fin ltimo, sino

que estas deben fungir de un medio poderoso con el cual deben llegar gran

cantidad de actividades culturales, de servicios y donde se activen procesos de

participacin comunitaria para que las zonas ms necesitadas de la ciudad vayan

completando todas sus necesidades y se sientan integradas a la mejor ciudad que

podran tener (Alcalda de Medelln, 2010: 29 de Junio)

Medelln y Lima, a pesar de tener la primera alrededor de 2 millones y medio de

habitantes, y la segunda alrededor de 8 millones y medio; comparten ciertas

similitudes en torno a sus procesos de urbanizacin y crecimiento en el ltimo

siglo (olas de migraciones que han formado barrios precarios e informales). Sin

embargo, no es posible desde un punto de vista de competencias y presupuesto,

llevar adelante una poltica tan ambiciosa como la que se ha llevado a cabo en

Medelln. Si bien las ideas centrales y directrices pueden ser acogidas, una gran

limitacin es la diferencia de presupuesto municipal. Medelln, a pesar de tener un

tercio de la poblacin de Lima, cuenta en promedio con 8 veces ms de

presupuesto. Asimismo, a diferencia de Lima, Medelln cuenta dentro de su

jurisdiccin municipal con los servicios de agua, luz, transporte, polica; as como

manejan los colegios y hospitales estatales dentro de la ciudad. Por lo mismo,

veremos que no es posible hacer un calco de esta poltica y debemos asumir las

limitaciones de la MML para poder replicar esta experiencia2.

2

Alvaro Esinoza. Entrevista Personal.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

38/148

38

2.2 Marco Terico

2.2.1 El capital social y la activacin de la participacin

Se ha escrito una vasta literatura desde las ciencias sociales en torno a que

incentiva o hace que la gente desee participar o iniciar acciones colectivas en

busca de obtener determinados bienes o resultados por parte del estado; ya sea a

travs de la protesta, medios violentos o pacficos, o tambin a travs de canales

institucionalizados. Como afirma Schneider (2007), desde la dcada de 1960, la

participacin no electoral ha sido abordada desde diferentes teoras y a travs de

distintas herramientas metodolgicas. Las preguntas que esta literatura ha

buscado responder han sido principalmente las siguientes: Por qu ocurre el

fenmeno de la participacin? Por qu algunas personas deciden actuar

colectivamente? Cundo y en qu condiciones es probable que el fenmeno

suceda? Quines participan? Cules son los recursos y/o incentivos

importantes a tal fin? Cules son los principales modos en los que esta

participacin se manifiesta? (Schneider 2007: 45).

Para ajustar estas inquietudes a nuestra investigacin, concretamente a entender

que enfoque terico nos puede ayudar a ver y comprender que elementos pueden

haber contribuido a determinar el inters y el empuje de un grupo de personas de

AA.HH. distintos con necesidades distintas para confluir en un proceso

participativo promovido por el estado a travs de la MML; hemos considerado

relevante recurrir a la perspectiva terica que nos ofrece el concepto de capital

social y su rol en los dilemas de accin colectiva.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

39/148

39

El concepto de capital social es elusivo, abordado desde dimensiones y disciplinas

distintas, no se tiene en torno a l una definicin sobre la cual haya absoluto

consenso. Para los fines de nuestra investigacin utilizaremos una aproximacin

ms politolgica y sociolgica brindada por Robert Putnam sobre el concepto.

Para el autor, el capital social se refiere a aquellos rasgos distintivos de la

organizacin social, tales como la confianza, normas y redes que pueden

contribuir a mejorar la eficiencia de una sociedad facilitando la accin coordinada

(Putnam,1993). A partir de esta definicin se puede enfatizar que:

La existencia de capital social puede generar aspectos positivos para el desarrollo de lasociedad vinculados a la mejora de la eficiencia y a una mayor facilidad para lograr lacoordinacin de los actores individuales (Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona,Portugal, 2006: 24)

As pues, la formacin del capital social proviene en gran parte del accionar de las

personas que buscan desde sus comunidades mejorar sus niveles vida.

Presentado as, para Putnam el capital social va necesariamente ser un fenmeno

local ya que est definido por las conexiones de gente que se conoce entre s

(Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona, Portugal, 2006: 24).

A partir de su elaboracin de capital social, Putnam va lograr posicionar el

concepto como una clave para entender los procesos de desarrollo democrtico

contemporneos partiendo de la nocin que un mayor capital social es

indispensable para el adecuado funcionamiento de una democracia a travs del

surgimiento y promocin de hbitos de cooperacin, solidaridad y el espritu

pblico; permitiendo tambin la articulacin y agregacin de intereses que de otra

manera estaran fragmentados y dispersos (Portocarrero, Millan, Loveday,

Tarazona, Portugal, 2006: 24).

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

40/148

40

Para Schneider, el capital social puede ser entonces a su vez un elemento clave

para explicar la participacin, ya que all donde se den altos niveles de capital

social podr haber mayores probabilidades de contar con ciudadanos

participativos, ya que como aduce Putnam, el estar insertos en redes sociales y en

estructuras de organizacin social puede favorecer la formacin de actitudes

positivas para el desarrollo de una sociedad ms cvica (Schneider 2007: 53,

54,55). Para Putnam, la interaccin social ayuda a resolver los dilemas de la

accin colectiva al fomentar en la ciudadana el actuar teniendo confianza en los

dems. As pues, para l, la confianza es lo que lubrica la vida social

(Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona, Portugal, 2006: 24,25).

Tratando de pasar del marco conceptual ms abstracto descrito sobre la

importancia del capital social, a uno ms concreto sobre su uso para entender las

dinmicas de la organizacin social y la participacin en el Per, nos topamos con

varias particularidades que se presentan en nuestro contexto en particular.

En varios estudios de caso realizados a diversas organizaciones vecinales de

distintos lugares de Lima, Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona y Portugal

(2006), encuentran que:

Las evidencias sealan que son principalmente los dirigentes quienes desarrollan redes yvnculos sostenibles en el tiempo, que a la larga pueden revertir favorablemente hacia elloso hacia sus familias. Por el contrario los otros miembros de las organizaciones vecinales,

en tanto tales, se ven limitados por decisin propia o debido a urgencias familiares decarcter econmico y social- a generar, en el mejor de los casos, relaciones al interior delgrupo pero no necesariamente a ampliar sus redes sociales (Portocarrero, Millan, Loveday,Tarazona, Portugal, 2006: 158).

Los autores encuentran que muchas veces al interior de la comunidad es difcil

para los pobladores establecer lazos de confianza y solidaridad, ya que el ser

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

41/148

41

vecino no necesariamente es garanta de recibir ayuda en caso de necesitarla; por

lo que muchas personas se retraen buscando vnculos ms cercanos e ntimos

para solucionar sus problemas (Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona, Portugal,

2006: 158, 159).

Para los autores, la dinmica que se presenta en los sectores populares de Lima

cuando la consolidacin urbana se va consiguiendo, es que se cuente con que la

participacin vecinal y la organizacin social se debiliten, ya que estas son

utilizadas en realidad como un medio instrumental para resolver problemas

especficos. Esto pone de manifiesto la transitoriedad de su condicin, por lo que

esta caracterstica hace que las mismas organizaciones sociales no sean capaces

de asegurar capital social en el largo plazo (Portocarrero, Millan, Loveday,

Tarazona, Portugal, 2006: 169, 170). Para los autores, la precariedad del

escenario urbano limeo nos plantea lo que Putnam, citando a Rothstein,

denomina individualismos solidarios. Esto quiere decir que hay involucramientos

puntuales asociados a eventos especficos sin aspiraciones de crear lazos

comunitarios ms amplios que lo estrictamente familiar o ms inmediato

(Portocarrero, Millan, Loveday, Tarazona, Portugal, 2006: 225). De cierta manera,

como veremos ms adelante, la propuesta de BarrioMio implica enfrentarse a esta

realidad y revertirla, esperando que en torno a las obras, la organizacin social

pueda fortalecerse, crecer y mantenerse.

Como hemos visto, para Putnam las redes sociales tienen un valor intrnseco.

Partiendo de esto, consideramos como un argumento fuerte el hecho que

pertenecer o ser dirigente dentro de una organizacin y/o estar inserto en redes

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

42/148

42

sociales que superen solo lo meramente familiar, agrega incentivos para extender

estas redes y permite a estos individuos contar con cierta confianza y proyeccin

hacia su entorno, lo que les permite desarrollar hbitos de cooperacin y de cierto

espritu cvico con lo cual pueden entablar al final acciones de coordinacin de

manera ms fcil y eficiente.

Vale recalcar que en esta seccin de marco terico no hemos insistido en la

importancia que consideramos puede ejercer la cultura poltica en la participacin

ciudadana y en el comportamiento poltico de una comunidad en general.

Consideramos que al ser un concepto que se forma a travs del tiempo

influenciado en gran medida por un contexto histrico determinado, se conforma

como un cdigo subjetivo que media entre el individuo y la vida poltica, y a

travs del cual cada uno construir su percepcin de la vida poltica y las normas

de su comportamiento, y por ende permite acercarnos a entender el determinado

comportamiento poltico que puede tener una comunidad (Duarte, Jaramillo, 2009:

138,139). As pues, consideramos que la perspectiva que ofrece la cultura poltica,

de cmo distintas creencias, valores, normas y tradiciones de cada comunidad

pueden determinar determinados tipos de accin poltica; se encuentra presente y

subyace a la nocin de capital social y muchas de las teoras que buscan a su vez

explicar y entender la accin colectiva.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

43/148

43

2.2.2 Explicando la aparicin y el tipo oferta de participacin ciudadana

desplegada por el estado a nivel local: la importancia de la ascendencia

ideolgica.

Varias de las teoras que hemos mencionado en la seccin anterior nos son tiles

para comprender mejor el lado de las motivaciones e incentivos de las personas

para participar. Sin embargo, como hemos visto, esta literatura suele situarse o

hacer mayor nfasis en el lado de la demanda, es decir en las iniciativas que

surgen en la poblacin y la sociedad civil; ms no tanto desde el lado de la oferta,

sobre todo para nuestro caso, desde el lado de la oferta participativa que puede

ofrecer el estado en cualquiera de sus niveles de gobierno. En nuestra

investigacin, hacemos hincapi en la importancia que tiene para nosotros ver

esta faceta de la participacin ciudadana, la de las iniciativas formales e

institucionalizadas que puede desplegar el estado como un ingrediente de la

gestin pblica.

En torno a los motivos que hacen que una gran cantidad de gobiernos

democrticos busquen institucionalizar mecanismos de participacin ciudadana e

involucrar ms a la poblacin en las decisiones de gobierno, sobre todo en el nivel

local; podemos decir que gran parte del debate se ha centrado entender con qu

objetivo deberan impulsar los polticos procesos de participacin ciudadana. Al

respecto, dentro de la literatura se podran sintetizar tres argumentos sobre los

cuales hay gran consenso.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

44/148

44

En primer lugar, la participacin debera ser una respuesta a la crisis de

legitimidad que ha sufrido la democracia representativa en las ltimas dcadas,

por lo que se debe buscar acrecentar en la poblacin la confianza en las

instituciones pblicas. En segundo lugar, la participacin se debe erigir como una

estrategia para volver ms eficientes y mejorar el rendimiento de las polticas

pblicas con el objetivo de mejorar su calidad. Y, finalmente, la participacin debe

impulsarse como un componente necesario para el fortalecimiento y

profundizacin de la democracia. (Blanco y Font 2005: 1). Los tres argumentos

mencionados contribuyen a situarnos y comprender mejor porque la MML puede

haber emprendido y formulado una experiencia participativa. Es claro que detrs

de los PUIs de BarrioMio hay un tema de bsqueda de mayor eficiencia en la

gestin, as como motivos de buscar fortalecer y legitimar ms el gobierno

municipal y hacer a la poblacin adquiera mayor confianza y pueda sentirse

participe de una experiencia democrtica ms directa y palpable.

Sin embargo, subyaciendo a estos argumentos, hay un factor que consideramos

debe ser abordado por nuestra investigacin, ya que consideramos determina en

gran medida el estilo con que una autoridad va gobernar y como se va aproximar

al tema de la participacin ciudadana. Esto gira en torno a la importancia de la

ascendencia ideolgica del gobierno municipal y por consiguiente como ste

puede valorar y ubicar los procesos participativos dentro de sus planes de

gobierno. Consideramos que esta inquietud atraviesa las formas de accin e

implementacin del programa BarrioMio por una serie de motivos que

mencionaremos a mayor profundidad en los subsiguientes captulos.

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

45/148

45

As pues, el texto que nos guiara dentro de esta perspectiva terica ser Qu

hay detrs de la oferta de participacin? El rol de los factores instrumentales e

ideolgicos en los mecanismos espaoles de participacin de Ismael Blanco y

Joan Font (2005). En sntesis, su investigacin aplicada a una serie de municipios

espaoles encuentra que el impulso de la participacin ciudadana, entre otras

razones, tiene que ver bastante con el perfil ideolgico de los gobiernos y las

personas que lideran estos procesos. Para Blanco y Font, a pesar de que partidos

polticos con perfiles ideolgicos distintos pueden coincidir en la necesidad de

implementar la participacin ciudadana, los valores que los partidos asignan a la

participacin tienden normalmente a ser distintos. Los partidos ms tirados a la

izquierda del espectro ideolgico, tienden a representar la participacin ciudadana

como un reto de gran magnitud para el funcionamiento local y tienden a defender

que los mecanismos de participacin ciudadana deben tener una elevada

capacidad de incidencia sobre la toma de decisiones pblica. Por el contrario, los

partidos ideolgicamente ms moderados y conservadores, tienden a situar la

participacin en una posicin ms perifrica dentro de la agenda pblica,

concibindola como un complemento necesario a las instituciones representativas

para enriquecer el proceso de toma de decisiones, pero sin los mismos valores de

centralidad que representa para la izquierda. Sintetizando, los partidos ms

pegados a la derecha o conservadores tendern a utilizar la participacin

ciudadana solo en ocasiones puntuales, los partidos ms pegados a la izquierda o

radicales tendern a situar los mecanismos participativos dentro de un proyecto de

transformacin del sistema de funcionamiento de la democracia local (Blanco y

Font 2005: 6,7).

-

7/24/2019 Tesis Alberto Wurst Bozzo - Cambio de Relacin Entre La MML y Sectores Populares, A Propsito de La Implement

46/148

46

Adicionalmente, sobre el impulso de los procesos participativos en una localidad,

para Blanco y Font, esta no depender tanto de una iniciativa colectiva del equipo

de gobierno, sino ms bien de algn miembro en particular del equipo. Para los

autores, el perfil poltico y trayectoria poltica o asociativa de dichas personas

pueden ser tambin una causa explicativa significativa del impulso de iniciativas

participativas. As pues, en sntesis para Blanco y Font: el impulso de experiencias

de participacin ciudadana parece tener una fuerte correlacin con el perfil

ideolgico de los partidos polticos y la trayectoria y el perfil poltico de las

personas que lideran estos proyectos. Este hecho no condiciona tanto si se

impulsan o no experiencias de participacin, sino ms bien el valor central que se

atribuye a estas experiencias en el marco de la democracia local (Blanco y Font

2005: 7).

Entre casos importantes que validan la relacin entre el color poltico del gobierno

local y la promocin de la participacin tenemos al Partido Comunista Italiano que

puso en marcha el modelo bolos de democracia participativa en los aos 60; la

gran descentralizacin poltica que se dio en Barcelona, Espaa en la transicin

democrtica con la llegada de partidos de izquierda a su gobierno; el presupuesto

participativo implementado por el Partido de los Trabajadores (PT) en los aos 80

en Porto Alegre, Brasil; o la descentralizacin participativa puesta en marcha por

el Frente Amplio a inicios de los aos 90 en Montevideo, Uruguay (Schneider

2007: 64).