Tildados

-

Upload

luisa-buitrago -

Category

Documents

-

view

216 -

download

0

description

Transcript of Tildados

Fundador:Luisa Buitrago

Director:Luisa Buitrago

Gerente General:Luisa Buitrago

Consejo Editorial:José OrtizAna Maria OquendoLaura Buitrago

Editor:Horacio Peréz

Redacción:Luisa BuitragoLaura BuitragoHoracio Peréz

Diagramación:Luisa Buitrago

Ilustraciones:Luisa Buitrago

Corrección:José Ortiz

www.tildados.com

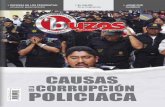

Port

ada

Gai

t al

ismol

ore

vel

ulpu

t pr

aese

nis

dolo

rem

iliq

uat

wis

eug

iat.

Ugu

e fa

ci

blao

rtis

alit

am

, co

mm

y ni

smod

o co

mm

od t

e ex

eros

am

, qu

am n

onul

lut

prat

. D

io c

ons

alis

eni

bh e

ros

nit

nost

ionu

m d

olor

in u

llaPi

t du

nt n

ostin

g et

am

etue

rit a

d ta

t ni

t au

gait

wis

nos

nib

h eu

fac

cum

iliq

ui .

blam

con

ulla

met

, qu

ipit

in u

tatu

eros

to d

olob

ore

dunt

vel

endr

e vo

lore

ros

nulla

orer

inim

zzr

illum

nul

laor

e m

ini.

(sumario)

78101418222630

Carta del editor

Rechazado el Quijote-opinión

Gabo surreal-personaje

Cronopio del jazz-portada

Rulfo-entrevista

¿Por qué el cielo es azul?-cuentos

Luisa-cuentos

Los más leidos-top 10

_5

Es curioso: si le preguntas a un músico qué lo inspi-ró para elegir su carrera, te dirá que viene de una familia de artistas, y que la música siempre fue un elemento significativo en su infancia.

Mi caso no es éste.. Nunca vi a mi mamá con un libro en la mano dispuesta a leerlo. Ni hablando de algún escritor que le apasionara. A mi papá mucho menos, su única pa-sión siempre han sido los aviones. Nada que ver con los libros ni arte. En conclusión, una familia muy corriente, muy estándar. Pero por alguna razón, y sin influencia de nadie cercano, siempre me apasionó la lectura.

En un principio me enamoré de los libros, un poco por mi personalidad soñadora y romántica. De alguna manera siempre ando con la cabeza en otra parte. No me gusta mucho estar en este planeta.

Últimamente ando con la cabeza metida en las hojas de Tildados, esta revista que hoy lanza su primera edición.

Tildados llega para hacer un puente entre este mundo y otros muchos que plantean los libros. En estas páginas encontrarás información sobre nuevos libros, autores que tildaron nuevas opciones, críticas, y cuentos de nuevos es-critores, que están comenzando.

Te invitamos a hacer un viaje por cada una las hojas y las letras de esta revista que, posiblemente, te llevará al pasado y al futuro historias que cambiaron la Historia, y que podrían cambiar la tuya.

Te invitamos a hacer un viaje por cada una las hojas y las letras de esta revista que, posiblemente, te llevará al pasado y al futuro historias que cambiaron la Historia, y que podrían cambiar la tuya.

Por: Luisa BuitragoIlustración: Luisa Buitrago

_7

Hemos recibido una copia impresa de su novela titulada El ingenioso hidalgo Don Qui-jote de la Mancha, que usted, nos ha enviado. Luego de someterlo a la lectura de un equipo de editores especializados, y recogiendo sus conclusiones, me permito presentar los siguientes puntos.

Nons nonsed dolent lan henisisit, sim vullum iure vendiam qui tatin henisse-quat. Vulla commod mag-

na faci eu facip exero core dunt alit irilis adionsed tem eum velenim verci bla conse do cons alit aute deliquisim zzrit lut ulluptat, con vel dolore mo-dit veliquis dipis autpati onsequi tinit, quisl exeratis nonsequi blam, velent ipit laorer si tat prat praese te tat.

Agnisi blan ut prat velit adiam vero dunt lobor inci ex etue molore commod et non voluptat inim quip-sustrud do od mod eugait nons alissit

lum nulla feummod olorer am, venim quam vulla alit laorperostie vent lum ilit landit vel ute dio odions aliquam at. Duipsustie commy nonulputatet-Cummod tie dio consectem ilisim quisit exerciniat. Lit nulput alisit vel digna feuguer illamcor sustin eraes-trud magna commodio conullumsan exero commodo lorero conum eraes-si tet do er aci tatum quam dolore velessenit in ut dolorem iustrud te del illam vel exerilit lore min verosto commodionse diat lam enim zzrillaor iliquipit lutpat amcorting exerostinim zzriusci tatem quismod dolorper in

Lit ex exerit, senim quat. Ilit estrud dolore feu feui enisl esed dolobore faccum dit et luptat nim init nos ea facincipit pratum adiam, quat eugiat lor alit ip ea aut alis nulputatie dolore feui blaoreet nulla cons nim deliquat. Ed modiam, quamcon sequam, si tio od tatumsan ecte vulla alit, si blaore min hendre magnit ipit lut wismodia-mcon henit nonsenisis am venim vul-putat lutat accum venibh eu feuip et luptat, sequate eugiamet iure dolut wiscipisl et, corem quatumsandit wis adipit sequis nulputpat ing eratisse-quat iriureet, sim deliquisi.

_9

Por: Juan Esteban TamayoIlustración: Luisa Buitrago

“Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio volviera verosí-miles las cosas que menos lo parecían, y que lo hiciera sin perturbar la unidad del relato. También el lenguaje era una dificultad de fondo, pues la verdad no parece verdad simple-mente porque lo sea, sino por la forma en que se diga.”

Gabo como se le conoce ca-riñosamente, fue el mayor de una familia numerosa de doce hermanos, que

podríamos considerar de clase me-dia: Gabriel Eligio García, su padre, fue uno de los numerosos inmigran-tes que, con la “fiebre del banano”, llegaron a Aracataca en el primer decenio del siglo XX.. Su madre, Luisa Santiaga Márquez, pertenecía, en cambio a una de las familias emi-nentes del lugar: era hija del coronel

Nicolás Márquez y de Tranquilina Iguarán, que no vieron con buenos ojos los amores de su hija con uno de los “aventureros” de la “hojarasca” (como se llamaba despectivamente a los inmigrantes), que desempeña-ba el humilde oficio de telegrafista. Por eso, cuando tras vencer múltiples dificultades, Gabriel Eligio y Luisa Santiaga consiguieron casarse, se alejaron de la familia y se instalaron en Riohacha. Sin embargo, cuando tenía que nacer su primer nieto, sus

padres convencieron a Luisa Santia-ga de que diera a luz en Aracataca. Poco después Gabriel Eligio y Luisa Santiaga regresaron a Riohacha, pero el niño se quedó con sus abuelos has-ta que, cuando tenía ocho años, mu-rió el abuelo, al que García Márquez consideró siempre “la figura más im-portante de mi vida”.

De esos primeros ocho años de “infancia prodigiosa” surge lo esen-cial del universo narrativo y mítico de García Márquez, hasta el punto

Por: Francisco ArboledaIlustración: Luisa Buitrago

_11

“El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo

que no se puede explicar”

iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la feli-cidad y la demencia”.

El paralelismo entre algunas circunstancias biográficas de García Márquez con algunos elementos de Cien años de soledad resulta evidente. Veamos algunos:

• Su abuelo, como José Arcadio Buendía, fue uno de los fundadores de Aracataca.

En la novela se nos cuenta que José Arcadio, abandona su pueblo al verse continuamente hostigado por el fantas-ma de Prudencio Aguilar, al que se vio obligado a matar por un problema de honor. Con veintún compañeros, José Arcadio Buendía cruza la cordillera y funda Macondo. La fundación de Aracata, tal como Nicolás Marquez se la con-taba a su nieto es muy parecida. También su abuelo había matado de muy joven a un hombre y “cuando no podía soportar la amenaza que existía contra él en ese pueblo, se fue lejos con su familia y fundó un pueblo”. A Gabo le solía decir siempre: “Tú no sabes como pesa un muerto”.

• Nicolás Márquez era un sobreviente de las dos últimas guerras civiles y, como aquél tenía una larga progenie de “hijos de la guerra”, todos de edades parecidas, que se alojaban en su casa cuando estaban de paso por el pue-blo y que doña Tranquilina recibía como propios. Como es evidente, Nicolás Márquez es asimismo el modelo del coronel Aureliano Buendía que “promovió treinta y dos guerras y las perdió todas. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisietes mujeres distintas, que fueron exterminados en una sola noche. Escapó a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotón de fusilamiento”.

• Úrsula Iguarán se inspira en la abuela Tranquilina – que no sólo presta su apellido a Úrsula, si no que, al igual que el personaje, murió ciega y loca. Tranquilina Iguarán es, efectivamente, el modelo de muchos de los persona-jes femeninos de García Márquez que Vargas Llosa defi-ne así: “un caso ejemplar de la mater familias, matriarca medieval, emperadora del hogar, hacendosa y enérgica, prolífica, de temible sentido común, insobornable ante la adversidad, que organiza férreamente la vida familiar a la que sirve de aglutinante y vértice”.

de que, con alguna exageración, ha llegado a decir: “Después todo me resultó bastante plano: crecer, estu-diar, viajar... nada de eso me llamó la atención. Desde entonces no me ha pasado nada interesante”. Lo que sí es cierto es que los recuerdos de su familia y de su infancia, el abuelo como prototipo del patriarca fami-liar, la abuela como modelo de las “mamas grandes” civilizadoras, la vivacidad del lenguaje campesino, la natural convivencia con lo mági-co... aparecerán, transfigurados por la ficción, en muchas de sus obras ( La hojarasca, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera ...) y el mundo caribeño, desmesurado y fantasmal de Aracataca se transfor-mará en Macondo, que en realidad era el nombre de una de las muchas fincas bananeras del lugar y que se-gún unos alude “a un árbol que no sirve pa un carajo” y según otros “a una milagrosa planta capaz de cica-trizar heridas”.

Como el propio novelista explica: “Quise dejar constancia poética del mundo de mi infancia, que transcu-rrió en un casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres

(personaje)

Hay dos enfoques para decir algo de este tema. Uno es el personal, la evocación de algunas anécdotas que maravillen al lec-tor, no tanto por lo que tengan de insóli-to como por el hecho de tratarse de Julio Cortázar, un ser casi universalmente que-rido sobre quien al parecer todos querría-mos saber más.

Por:Luis Guillermo SanchezIlustración: Luisa Buitrago

_15

(portada)

Confieso ser escéptico en cuanto al interés ge-neral de estas anécdotas. Describir físicamente la discoteca de Cortázar, por ejemplo, pertene-cería al género de las guías turísticas, tan al-

tamente culturales como se quiera, pero insignificantes comparadas con lo que pretenden describir, en este caso la discoteca de Cortázar. Narrar una noche musical, a so-las con Cortázar en la sierra segoviana, sería caer en otro género, muy favorecido por los exégetas de este escri-tor: el del autobombo de quien, sin decirlo, se jacta de haber pasado una noche musical a solas con Cortázar en la sierra segoviana. Describir los gustos musicales de Cortázar, en fin, sólo podría servir para subrayar lo poco

que realmente se llegó a saber de los gustos musicales de Cortázar: su amor por el bel canto, su sensibilidad para la música contemporánea, su pasión por el jazz, su reser-vada apreciación del tango y del folklore, su desprecio por el rock. Poco más.

En definitiva, este primer camino sólo parecería tener el mérito de permitir repetir, como una mágica invocación, una y otra vez el nombre de Cortázar. Cierto es que los lectores, al parecer, están dispuestos a sorber una y otra vez, a borbotones, el nombre de Cortázar. No es aventu-rado afirmar que son más los que quieren volver a oír su nombre que los que quieren volver a leer su obra. Pero ése es otro tema, que poco tiene de musical.

El otro camino es el de tratar de desentrañar, en la obra de un escritor, el elemento musical. Es un trabajo mucho más difícil y pocos son los que están suficientemente pre-parados para llevarlo a cabo. Quiero decir que lo primero que salta a la mente cuando se quiere hablar de Cortázar y la música –sobre todo a la mente de quien lo ha leído poco– es El perseguidor. Es obvio que El perseguidor trata de un músico, pero no es eso lo interesante para quien busca “el elemento musical”. El relato podría tratar de un aviador, de un conde o de mi tía, y contener o no el elemento musical. (Por ejemplo, la excelente película de Tavernier Round Midnight sí que es musical, aunque no por tratar de un músico ni –ni siquiera eso– por ser un

_16

El perseguidorEn el anaquel de novedades discográficas esplende un te-

soro: Charlie Parker and Miles Davis. Bluebird. Legendary Savoy Sessions (Definitive Records), que nos remite de in-mediato a nuestro maestro Julio Cortázar, autor del método científico cuyo procedimiento es el siguiente: si Bud Powell está en el piano es porque Max Roach está en la batería, Charlie Parker en el sax tenor (tener sex) y Miles Davis está en la trom-peta: jazzología, ciencia deducti-va. Además de recomendar esta joya discográfica, vale viajar en paralelo con la lectura de El perseguidor, donde Cortá-zar define la otra parte de la creación musical, que corresponde a quien es-cucha, pues don Pero-grullo mismo sabe que la música no existe sin alguien que la escuche y este es un trabajo de pri-vilegio, el escuchar música.

“El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros, eran in-capaces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba.”

escandaloso plagio inconfesado de El perseguidor, de Cortázar.)

En otras palabras. La pregunta inte-resante no es cómo vivió Cortázar la música, ni en qué parte de su obra incorporó concretamente a músicos, instrumentos o partituras musicales, sino dónde y cómo su narrativa fue compuesta como un trozo de música.

En La fascinación de las palabras, libro de conversaciones con Omar Prego, Cortázar nos lo aclara de una vez por todas. Como editor de este li-bro me permito citar in extenso algu-nos de sus pasajes. (Y lo hago con la tranquilidad de quien conoce perfec-tamente las cifras de venta del libro, que dicen con dolorosa elocuencia que pocos lo han leído…)

“El primer disco de jazz que escu-ché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros, eran inca-paces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba.

(portada)

Ante Juan Rulfo:Es un hombre delgado, con cabello corto que comienza a encanecer. Sus movimientos son vigorosos,constantes. Habla y sus ideas son más rápidas que las palabras que las expresan.

Para muchos de sus lectores americanos, incluso en Méxi-co, la vida de Juan Rulfo pa-rece estar sólo en las hojas de

dos libros. Sin embargo, el hombre que creó Pedro Páramo y El llano en llamas ha desarrollado una intensa actividad en favor de los más despro-tegidos, primero como empleado de la Secretaría de Gobernación en su juventud y luego, a través de una la-bor de varias décadas en el Instituto Nacional Indigenista (INI), cabecera de la antropología latinoamericana. Conversé con él en su oficina allá por el rumbo de Barranca del Muerto, al sur del D.F., donde me recibió cordial-mente. Le pregunté:

-¿Fue justo otorgarle el premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa?

¡No! No lo merecía. Fue una impo-sición del grupo latinoamericano de París. Considero La Casa Verde y La Ciudad y los Perros como obras que, descubierto el desenlace, no tienen ningún interés.

-¿Quiénes merecían ese premio?Onetti, del Uruguay; Leopoldo Ma-

rechal, de Argentina; Miguel Ángel

Asturias de Guatemala; Alejo Car-pentier, de Cuba; por ejemplo.

Pienso que con la convocatoria del concurso se trató de excluir a los escritores cubanos y a los de tendencias socialistas.

-Pero Vargas Llosa estuvo en Cuba.Lo olvidaron los organizadores.-Como consejero del Centro Mexi-

cano de Escritores: ¿una escuela podría ser un centro de producción masiva de escritores?

No. A nadie se le enseña a escri-bir, es un atributo que se posee des-de que se nace. Sin embargo, se les orienta en el trabajo, se les obliga a escribir. Tomás Mojarro tenía mucho que decir, por ejemplo, y ahí adquirió los elementos para expresarlo. Car-los Fuentes, cuando solicitó la beca, había escrito un solo cuento; Chac Mool. Las becas literarias son muy importantes para el desarrollo cul-tural de un país. Hasta ahora México ha podido conservarlas, y esperamos que surjan nuevos valores gracias a ellas. Actualmente las personas beca-das por el Centro Mexicano de Escri-tores son ocho. Y se critican severa,

ferozmente, entre ellos mismos. Los poetas son los peores y los más hol-gazanes: tienen muchas defensas; algunas de sus obras son absurdas, inauditas , insólitas. Predomina la in-fluencia de Neruda y el nadaísmo.

-¿Cuál considera el mejor de los poetas actuales?

Jaime Sabines.-¿Qué opina de las letras mexicanas?Una gran pobreza. En ningún género

tan crítica como en el ensayo. A prin-cipios de siglo, por ejemplo, se practi-caba con gran maestría y fluidez.

-¿España?Puede considerarse hasta la gene-

ración del 98, lo que sigue es árido y monótono, orientado por ideas fascis-tas. Adjetivan mucho: característico del orgullo nacional.

-¿Latinoamérica? Es lo mejor de las letras castellanas,

sobre todo los argentinos, los urugua-yos… la literatura brasileña es muy interesante también.

-¿Un best seller implica cali-dad literaria?

Los norteamericanos, principalmen-te, pueden hacer de cualquiera un

_19

best seller; saben los que le agradan leer a la gente: cosas que no tienen tiempo de elegir por sí mismas. Mu-chos buenos escritores se han prosti-tuido ante el impulso mercantilista de nuestra época; un libro tiene éxito de venta y los editores obligan a su au-tor a que escriba más, sin interesarse mucho en la calidad.

-Se afirma que con obras como Pe-dro Páramo y El Llano en Llamas se ha agotado los temas rurales…

Eso es falso y absurdo. Los sociólo-gos calculan que en un futuro más o

menos inmediato, el hombre se de-sarrollará, predominantemente, en el medio urbano. Sin embargo, en nuestros días, el campo representa las carencias más terribles que padece el hombre. Inclusive, las mejores obras que se han producido en los últimos años, tienen como tema central las miserias cotidianas del medio rural.

-¿No es un caso típico de localismo?No, en lo absoluto. Obras puramen-

te localistas son las que se desarrollan, por ejemplo, en la colonia Narvarte y, como es evidente, su trascendencia se extiende hasta los mismos límites que señala una simple localidad urbana.

-¿Cuál es la causa de la preca-ria calidad literaria de los escri-tores mexicanos?

Es producto inmediato de la falta de estímulo: si un autor escribe un libro excelente, los demás deben tratar de superarlo o, cuanto menos, igualarlo.

-¿Qué opina de los recursos li-terarios y publicitarios que han adoptados algunos escritores mexicanos contemporáneos?

Es un ciclo: los que principian a escribir pretenden renovar lo esta-

blecido y practican métodos y esti-los que les parecen más adecuados, el pasado no tiene ninguna validez sustancial, pero, por desgracia, las innovaciones practicadas en México no son originales y se han copiado servilmente en modelos que se con-sideran superados en otros países.

-¿No cree que las reuniones li-terarias servirían para ampliar el mercado de venta de sus li-bros y, además, propiciaría una mejor comprensión de su obra entre los lectores?

No; es una forma de perder el tiempo que puede aprovecharse en labores más útiles. Una vez dentro es imposible sustraerse: a una re-unión sigue otra y otra. Además, en nuestro país existen muchas perso-nas que se afanan en organizar este tipo de eventos sociales seudocul-turales y los han convertido en una forma de vida.

Simplemente no funciona. Está consti-tuida por un grupo de reaccionarios que se niegan a integrar nuestro idioma.

Ectet, sustrud molor sim num quat. Ibh exer alit loreriureet nisim incilit lorem inim illamcon heniam nulla ali-quis nullam, cor sum niam, volore ve-nisci ero eu faccumm oluptat velent nulluptat ullandre do eu faci tat.

Susto core faccum veros nim dol.

(entrevista)

(cuentos)

Tal vez, este principio sea el final de todo, así siempre son las cosas, siempre empiezan por el final, pero nunca terminan con el princi-pio, nada nunca vuelve a ser igual se lo dije a nadie, y he pensado, que esta pregunta la llevare a mi tumba, quizás allá, alguien me la responda, aunque allá no halla nadie, aunque no halla ningún allá.

Por: Laura Isabel BuitragoIlustración: Luisa Buitrago

_23

Un comienzo. Un cuento. Un juego. Un había una vez que empezaba al re-vés. Un final que era el

principio. Unos pies llenos de agua. La luna llena. La arena blanca. El agua y mis pies esperando un nue-vo telón. Un nuevo juego.

El telón es Amarillo. Amarilla era mi muñeca. Mi infancia y el sol. Un pasado sobre un cielo pin-tado de amarillo.

-debemos irnos. Es tarde-me ves?-No. No te veoEl piano sonaba en el fondo. El

piano y un pincel pintando el cielo. El tiempo pasado se escondía entre sonrisas, Silencios y una triste pre-gunta que le dio vida a mi muerte. Que le dio comienzo a mi final.

-¿Por qué el cielo es azul?-Es tarde. Debemos irnos-¿me escuchas?-No. No te escucho.

El piano seguía sonando. Mi pin-cel corría cada vez mas fuerte. El telón bajaba desde el cielo y ahora lo pintaba de un rojo fuerte. Un rojo que no era mas que mi pasión, mi dolor, y mi amor, que ahora me obligaba a responder esa pregunta que quemo mi antiguo telón.

-¿Cómo puedes no escucharme y responder lo que te pregunto?

-Aun falta una pregunta

-¿Cuál?-Debemos irnos. Es tarde. Mañana

será un nuevo díaLas teclas se mezclaban, se hun-

dían, salían, dormían y despertaban. El piano y su sinfonía. El cielo destru-yendo mi armonía. Pronto mi telón volvía a cambiar. Ahora un pincel manchado de verde pintaba mi cielo. Un telón lleno de esperanza. Un te-lón que revivía en mi cierta nostalgia.

Mi muñeca amarilla volvía a sonreír, mis recuerdos volvían a mi prome-tiéndome ese comienzo que nunca tuve. Prometiéndome volver al pa-sado y dejar de correr por que ya es tarde y debemos irnos. Prometiendo responder esa pregunta que cambio tantas veces mi telón de color.

-Debemos irnos. Es tarde y el cie-lo empezó a oscurecerse.

-No. ¿me sentís?-¿Por qué crees que estoy aquí?.

Te siento. Ya, ahora ya es tarde. Debemos irnos

El piano sonaba más fuerte. Su triste canción llegaba a su final para volver a empezar. El cielo ya estaba oscureciendo. Mi telón

(cuentos)

ahora estaba pintado de un si-lencioso negro.

-¿debimos irnos?, ¿no es muy pronto?-No. Ya es tarde. Ahora empeza-

remos con nuestro final. - Yo pensaba que te habías, amarilla.El piano ha dejado de sonar y

ahora estoy aquí, en el principio de todo, en el lugar de nuestro origen: el agua; en el mar, sentada junto a la arena, intentando responder la pre-gunta que me trajo

aquí: ¿Por qué es azul el cielo?, y me la llevo, por que no logro res-ponderla, no logro entender como el azul del cielo puede cambiar tan-tas veces para al final traerme al principio. Y ahora el telón vuelve a ser azul, y no rojo, el telón es azul, y no amarillo, el telón es azul y de pronto no hay telón.

“El piano ha dejado de sonar y ahora estoy aquí, en el principio de todo, en el lugar de nuestro origen: el agua; en el

mar, sentada junto a la arena, intentando responder la pregunta que me trajo aquí”

_25

“Para con otra facultad más entrañable ponerte frente, alzarte como eres, obligartede luz y de verdad a ser de nuevola copa y el rumor de pájarossobre el tronco desnudo”

Discurso del método, Julio Cortázar

Por:Luisa BuitragoIlustración: Luisa Buitrago

(cuentos)

_27

En un pequeño pueblo, un rincón lejano nunca deja de brillar. Sobre él, un árbol ex-tiende sus ramas dando pro-

tección a una pequeña niña, que en medio de la noche observa las calles solitarias y oscuras de aquel pueblo.

Su nombre era Luisa, una pequeña de 6 años que a pesar de los duros golpes que la vida le había dado, no abandonaba la inocencia en sus ojos ni borraba la sonrisa de su rostro. Desde muy temprana edad había perdido a sus padres, y tras pasar por múltiples hogares sin encontrar amor y comprensión, terminó en la calle viviendo bajo un viejo árbol, el cual se había convertido en su único sustento, protección y amigo.

Aquel viejo árbol, por su especie, no daba frutos, pero inexplicable-mente cada mañana se llenaba de diferentes frutos de los cuales la pe-queña se alimentaba. Cuando hacía mucho sol, sus ramas se alargaban y le daban sombra; cuando hacía frió, un calor emanaba de su tron-co para calentarla; y cada noche un

viejo y flaco pájaro depositaba sobre un nido en el árbol, una moneda de oro que robaba de algún lugar. Con aquella moneda, Luisa compraba velas y las encendía en las noches, pues le tenía un profundo temor a la oscuridad. Mientras estas alum-braban, se sentaba junto al árbol y, mirando las calles en silencio, le contaba sus sueños y todo lo que ocurría en el pueblo. Pues ella cada mañana visitaba el parque y obser-vaba atentamente a las personas ir y venir. Conocía cada habitante como nadie, aunque ellos nunca hubieran notado su existencia, ni aquellos inocentes y alegres ojos que cada mañana los observaban.

Una mañana, Luisa despertó, y como era costumbre fue al parque, y sentada allí, notó que se respiraba

una tristeza indescriptible; las perso-nas no tenían el mismo brillo en sus rostros y caminaban por las calles como sin destino alguno.

Al atardecer, volvió junto al árbol y, como era lo habitual, se asomó en el nido para recoger la moneda de oro, pero en su lugar había 5 de ellas y unas cuantas joyas; entonces, de-cidió comprar la mayor cantidad de velas posible, y en la noche, cuando el pueblo entero dormía, iluminó las calles oscuras y silenciosas. Al termi-nar volvió al árbol y lo iluminó, como lo hacía cada noche, y recostada so-bre su tronco sonreía con la ilusión de devolverle al pueblo un poco de felicidad, felicidad que parecía, ha-bía perdido aquella mañana.

“Cuando hacía mucho sol, sus ramas se alargaban y le daban sombra; cuando hacía frió, un calor emanaba de su tronco para calentarla; y cada noche un viejo y flaco pájaro depositaba sobre un

nido en el árbol, una moneda de oro que robaba de algún lugar”

(cuentos)

_29

Los librosmás leídosEl mariscal que

vivió de prisa Mauricio Vargas

Planeta

El país de la canela

William Ospina

Norma

Ella, que todo lo tuvo

Ángela Becerra

Planeta

La reina en el palacio

de corrientes de aire

Stieg Larsson

Destino

Luna Nueva

S t e p h a n i e Meyer

Alfaguara

La isla bajo el mar

Isabel Allende

Plaza y janés

Los hombres que no amaban a las mujeres

Stieg Larsson

Destino

Crepúsculo Stephanie

Meyer

Alfaguara

Eclipse S t e p h a n i e

Meyer

Alfaguara

La chica que soñaba con una

cerilla y un bidón de gasolina

Stieg Larsson

Destino

(top_10)

_30