Dlu 69

-

Upload

de-la-urbe -

Category

Documents

-

view

238 -

download

10

description

Transcript of Dlu 69

Entrevista

“Comencé entonces a escuchar a los pobladores

y descubrí que por muchas razones la minería es

un muy buen ejemplo de esta desigualdad que

reina en el continente”. )(

Fotografía:Cortesía Mark Grieco

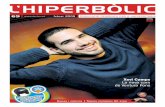

Un documentalde oro

Mark Grieco, un director de pico y cámara

Marmato es un documental que ha seguido pacientemente las vicisitudes de la lucha de los mineros durante seis años.

No. 69 Junio de 2014

2

Estar asentado sobre uno de los mayores yacimientos de oro del mundo es, pareciera, el único pecado de Marmato. Esto, por lo menos,

dice uno de los protagonistas del documental que Mark Grieco, director de cine canadiense, realizó sobre este pueblo al nordeste de Caldas, reconocido por sus minas y por su ubicación fija en una montaña que los mineros han excavado artesanalmente durante siglos.

Marmato muestra, sobre todo, uno los dramas más polémicos en los últimos años en Colombia, el país de las transnacionales mineras. La Gran Colombia Gold, de capital y origen canadiense, ha comprado la tierra en Marmato para organizar una gran explotación a cielo abierto, y los pequeños mineros comienzan a quedarse sin trabajo y, por ende, sin sustento. El documental atrapa al espectador en la tensión real que se da durante los días de negociaciones entre los abogados de la empresa minera, los habitantes del pueblo y las asociaciones de Derechos Humanos. El director sigue los personajes en los momentos de descanso y en los de más presión, logrando, a través de detalles, dibujar la personalidad de los negociadores.

El Premio del Público durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es ya una sentencia: Marmato es una película que todos los colombianos deberían ver. En las fuentes de financiación de la película no hubo recursos de fondos públicos en el país; sin embargo, el proyecto recaudó cerca de 45.700 dólares en una plataforma de crowdfunding por financiadores de Estados Unidos, recursos que fueron destinados a gastos de postproducción, trámites legales y distribución.

Próximamente el documental será proyectado en Marmato y está buscando ingresar a salas de cine.

Marmato es el título del documental de 87 minutos que ganó este año las categorías de Mejor Documental, Mejor Película Colombiana y el Premio del Público Club Colombia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. La historia es el resultado de una investigación de más de seis años sobre las diversas posiciones del conflicto generado por la extracción de oro entre las multinacionales y los mineros tradicionales, en Marmato (Caldas), uno

de los diez depósitos de oro más importantes del planeta.

En 2006, a Marmato llegaron varios gringos. Unos con la intención de convertir el pueblo en una laguna, después de explotar a cielo abierto la montaña para extraer todo el oro. Y otro gringo, Mark, que terminaría pasando seis años de su vida en una inmersión periodística llena de dificultades económicas y momentos difíciles que lo pondrían a prueba, como el fuego al oro en la fase de refinería, justamente en la etapa en la que adquiere su brillo definitivo.

Una de las historias sobre el origen de la palabra “gringo” dice que a un administrador de las empresas bananeras centroamericanas que se apellidaba Green, los obreros en conflicto laboral por el mal trato le gritaban: “Green go home!”. Este incidente bien pudo originarse en México, Bolivia, Ecuador o cualquier país de Latinoamérica, y pudo suceder en una empresa

petrolera, hidroeléctrica o minera.En Colombia, un gringo es cualquier hombre que

hable un idioma diferente al español y que sea alto, rubio y de ojos claros; así es justamente Mark Grieco, canadiense. La diferencia es que a él, los habitantes de Marmato no le dijeron ‘go home’, sino ‘come home’; ni siquiera lo llaman Mark, sino Marcos. Y aunque es tan gringo como los que llegaron al pueblo para comprar los títulos mineros, habla un español con acento paisa y tiene la amabilidad propia de los campesinos colombianos.

¿Cómo es su acercamiento al cine como género documental?

Después de la universidad trabajé mucho en fotografía, también estudié producción de cine, pero siempre estuve muy interesado en lo documental. Trabajé en una productora realizando comerciales publicitarios, pero me aburrí, y decidí viajar como fotógrafo por Latinoamérica. Tuve que aprender a

hablar español para lograr comunicarme con la gente, es muy difícil culturalmente que un gringo llegue a América Latina y diga simplemente: “¿Te puedo tomar una foto?”. Entendí rápidamente que era más importante escuchar las historias detrás de quienes yo quería fotografiar.

Estaba muy interesado en lo que las personas tenían por contar: empecé a irme hacia la cámara de video y cambié el reporterismo gráfico por el documental.

¿Cómo llega a Marmato y descubre la historia de su película?

A Marmato lo encontré siendo fotógrafo: estaba

Natalia María Metrio Gómez / @nataliametrio Luisa Fernanda Montoya Polanco / @luisamontoyap

Mark no contó con fondos públicos para su documental. Mediante una plataforma de crowdfunding recaudó cerca de 45.700 dólares de financiadores de Estados Unidos, recursos que fueron destinados en gastos de postproducción, trámites legales y distribución.

Dúmar Vélez:El minero que enseñó a su pueblo a saber esperar

Foto

graf

ía: C

orte

sía

Mar

k G

riec

o

3buscando un pueblo minero donde el trabajo aurífero estuviera en manos de la comunidad. En el mismo año que llegué a Marmato (2006), llegó también una multinacional canadiense que quería comprar las minas. En ese momento había un derrumbe en el pueblo. La comunidad estaba en shock y el gobierno decía que todos debían irse por el peligro que representaba. Después me contaron los mismos pobladores que no era solo el derrumbe el motivo de desalojo, sino también esta multinacional que quería apoderarse del cerro minero.

Me interné en el pueblo y comencé a escuchar las historias de vida de estos habitantes y las intenciones de estas multinacionales. Descubrí que era una muy buena historia y decidí realizar el documental. Regresé a Estados Unidos. En un año busqué los fondos para comprar una cámara y realicé la etapa de investigación: leí sobre las empresas inversionistas, la historia de Colombia y su conflicto interno, y la historia de Marmato. Luego volví al pueblo para comenzar a trabajar como documentalista con la gente.

¿Cómo fue su experiencia con un tema tan complejo como la minería?

En mi viaje por Suramérica me impactó mucho ver tanta desigualdad entre ricos y pobres y, como extranjero, fue muy difícil entenderlo. En mis años como mochilero, encontré un pueblo en Bolivia en el que los turistas entran a los túneles de un cerro minero y le pagan a los mineros por dejarse tomar fotos. Eso me impactó mucho, comencé entonces a escuchar a los pobladores y descubrí que por muchas razones la minería es un muy buen ejemplo de la desigualdad que reina en el continente.

La película tiene testimonios muy cercanos de los habitantes de Marmato y de los representantes de las multinacionales mineras, ¿cómo logró ganarse la confianza de ambas partes?

Viajando como extranjero aprendí que al llegar a un nuevo lugar debía contactarme con un líder que conociera todo el pueblo. Cuando iba a llegar a Marmato contacté algunas personas, conocí a la líder del pueblo y ella me presentó a mucha gente.

Lo primero que hice fue entrar a las minas todas las mañanas, durante los primeros tres años, llevando siempre la cámara conmigo, no siempre grabando. También decidí comenzar a trabajar dentro de la mina con un pico, así podía entender lo que era ser un minero y me fui ganando la confianza de ellos.

En una investigación de seis años, los habitantes debieron cuestionarse mucho sobre los resultados de su trabajo, ¿hubo algún momento en que se fracturó esa confianza?

Cuando la presión estaba creciendo en el pueblo por la presencia de empresas extranjeras comenzaron rumores de que yo era un espía de estas empresas y que trabajaba buscando información para ellas. Con Dúmar, uno de los protagonistas de la historia, sucedió que después de estar grabando por tres años, la amistad se fracturó. Le empezaron a cuestionar que por qué seguía ayudándome. Él empezó a pensar que la gente del pueblo tenía razón y una noche rompió toda relación conmigo.

Esa situación fue horrible para mí como documentalista.

Un día una amiga del pueblo me contó que para los marmateños cualquier proceso de la vida es como el oro. Uno debe entrar a lugares peligrosos para buscar algo precioso, sacarlo y molerlo hasta que esté prácticamente puro; pero el oro no es puro hasta que pasa por el fuego. Así ella me explicó que mi amistad con el pueblo estaba en la etapa del fuego. Decidí regresar a la mina sin la cámara y hablé con Dúmar sobre todo este proceso. A los días de esa charla recibí una llamada en la cual me decía que podíamos continuar. Desde ese momento somos muy amigos y prácticamente su familia es mi familia.

Después de un tiempo, el rumor de que yo era espía más o menos desapareció, pero siempre persistieron las dudas. Por otro lado, al comienzo fue muy fácil hablar con los representantes de las empresas, la multinacional estaba muy abierta; pero luego de que compraron los títulos mineros fue supremamente difícil tener un espacio con ellos. La idea mía fue permanecer siempre en Marmato para que cuando ellos llegaran yo estuviera ahí. Así presencié las manifestaciones, un paro que realizaron en contra de la empresa y los pude grabar en los eventos públicos donde trataron de dialogar con los marmateños.

¿En algún momento pensó en abandonar el proyecto?

¡Claro!, prácticamente todos los días. Como cineasta trabajando solo y extranjero viviendo solo tuve muchas dificultades económicas. Tuve épocas donde pasaba seis u ocho meses sin un peso. Dejé mi familia, mis amigos, había vendido todo para comprar la cámara, por lo que el documental era lo único que tenía. Siempre tuve cinco razones para abandonar el proyecto, pero había una sola razón que me mostraba que esas cinco no tenían nada que ver con mi vida y mi proyecto, que ese proyecto era mi vida.

¿Existió algún tipo de censura o persecución en el desarrollo del documental?

No. Marmato, en muchos sentidos, es un pueblo muy sano: no hay presencia de grupos armados ni

guerrilla ni paramilitares, y no recibí nunca amenazas. Pero el pueblo está atravesando un conflicto que es sicológico, sociológico y cultural, y esto es bastante fuerte. Para ellos es una sensación de violencia y aún siguen viviendo así.

¿Cree que este documental puede ayudar a definir de alguna manera la situación del pueblo marmateño y la multinacional?

Claro que sí. Espero tener la capacidad de mostrar este documental a mucha gente en Colombia, que pueda servir para cambiar el diálogo de la minería en Colombia y, así, el futuro del pueblo y de otras comunidades que están viviendo una situación similar.

Marmato ha depositado históricamente su espe-ranza en los pequeños túneles de donde se extrae oro. Esta historia y los contrastes de la difícil realidad que viven sus pobladores son contadas por Dúmar Vélez, un minero inteligente, trabajador y de mu-cha sensibilidad por su familia y su territorio. En el transcurso de la historia devela todo su pensamiento crítico, su temor y desesperanza frente al posible des-plazamiento, todo esto en los escenarios familiares y laborales a donde Grieco lo siguió constantemente.

¿Cómo llega el director a su casa y a su pueblo para proponerle grabar una película?

Siempre había soñado con que un medio de comunicación llegara a mi pueblo y diera a conocer nuestra situación. Un día cualquiera estaba trabajando en la mina y apareció un gringo con una cámara y me propuso grabar algunas cosas. Yo pensé que solo estaba buscando conocer la forma de trabajar en la mina, y le mostré. Él hablaba muy poco español, le entendía a medias las palabras, así que yo le corregía y le enseñaba. Después me propuso que la historia de Marmato se conociera en otras partes y, pues, como siempre había soñado con eso, me pareció una excelente idea.

Tratándose de una persona extranjera y de que su llegada al pueblo coincidía con la de las multinacionales mineras, ¿cómo construyó la confianza con él?

Por uno o dos años estuvimos trabajando en la mina. Un día cualquiera yo lo invité a comer a la casa y conoció a mi familia. Mucho tiempo después me pidió que le permitiera grabar en mi casa y ese mismo día lo consulté con la familia, ellos aceptaron y todo salió muy bien. A raíz del trabajo que estaba haciendo, le tomamos mucho cariño porque es una persona muy noble, es como de la familia.

En un momento de la investigación se rumoró en el pueblo que Grieco era un espía de las multinacionales, ¿cómo afrontó esta situación siendo usted el más cercano a él?

En algún momento, yo estaba cansado de que se grabara y se grabara y no viéramos ningún resultado, entonces le dije que ya no me interesaba y no quería seguir más con él. Resulta que eso se le iba a quedar a mitad de camino, entonces Marcos comenzó a insistir, explicándome que el proceso era muy largo y que los resultados no se iban a ver tan inmediatos. Me pidió que no lo dejara en ese momento, así que poco a poco fui recuperando la confianza en él y en el proyecto.

¿Cómo interpreta usted el hecho de que un extranjero alcance tal nivel de compromiso con la historia de su pueblo?

Marcos representó algo totalmente distinto a las multinacionales, a pesar de ser también extranjero. Él me mostró que era una persona muy sincera y transparente. A fin de cuentas, Marcos, que no tenía nada que ver con nuestra problemática, trabajó por su propia cuenta y logró sacar esta historia.

¿Cree que este documental puede ayudar a un desenlace favorable al pueblo marmateño?

Sé que a través de esta película vamos a ser escuchados, no solamente a nivel nacional sino en otros países. Y nos van a ver con unos ojos que no nos van a marginar como lo han hecho los medios de comunicación tradicionales, que llegan a sacarnos información para no pasarla o para pasarla al acomodo de ellos.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

FACULTAD DE COMUNICACIONESCiudad Universitaria-Calle 67 N° 53-108

Medellín - Colombia

No. 69 Junio de 2014

Editorial4

Número 69Junio de 2014

Comité editorial: Patricia Nieto Nieto, Jorge Alon-so Sierra, Luis Carlos Hincapié, Raúl Osorio Vargas, Jaime Andrés Peralta Agudelo, Elvia Elena Acevedo Moreno,

Gonzalo Medina Pérez, Natalia Botero.

Dirección: Juan Camilo Jaramillo Acevedo.

Coordinación editorial: Andrea Uribe Yepes, Yonatan Rodríguez Álvarez, Diego Zambrano

Benavides.

Redacción: Natalia María Metrio Gómez, Luisa Fer-nanda Montoya Polanco, Elizabeth Otálvaro Vélez, Deisy Villalba B., Jenny A. Echavarría Robledo, Carlos Hernández Duque, Valentina Arboleda Osorio, Jessica Mileidy Agude-lo Cano, Daniela Jiménez González, Maria del Mar Giraldo Rendón, Laura Alcaraz Jiménez, Daniela Ruiz Lozano, Da-niela Gómez Tamayo, Laura Mejía Moreno, María Isabel Naranjo, Miguel Ángel López López, Danielle Navarro Bo-

hórquez, Yonatan Rodríguez Álvarez.

Corrección de estilo: Alba Rocío Rojas.

Diseño: Cristina Montoya R.

Fotografía: Natalia Botero, Stíver Peña, Paulina Mon-salve Vargas, Jessica Mileidy Agudelo Cano, Laura Díaz,

Adrián Buitrago, Laura Alcaraz Jiménez.

Ilustración: Cristina Montoya R., El Brujo, Pablo Pérez, Santiago Buitrago.

Caricatura: Moly .

Portada: Natalia Botero.

Impresión: La Patria, Manizales.

Circulación: 10.000 ejemplares.

Director TV: Jorge Alonso Sierra. Director Radio: Luis Carlos Hincapié. Director Digital: Wálter Arias.

Director Especiales: David Santos Gómez.

Universidad de Antioquia. Rector:Alberto Uribe Correa.

Decano Facultad de Comunicaciones: David Hernández García.

Jefa Departamento de Comunicación Social: Deisy García Franco.

Las opiniones expresadas por los autores no comprometen a la Universidad de Antioquia.

Universidad de Antioquia, Bloque 12, oficina 122.delaurbe.udea.edu.co, [email protected],

[email protected],www.facebook.com/sistemadelaurbe, www.twitter.com/de-

laurbeTeléfono: 219 59 12

Opinión

En los últimos 100 años, el poder en Colombia ha sido repartido entre los mismos dirigentes, o casi los mismos. No hablamos solo del color

de la camiseta de quienes han dirigido este país, que ha sido azul o roja. También nos referimos especialmente a la misma sangre y a los mismos estilos.

Salvo pocas excepciones, los gobernantes han sido hijos, sobrinos, primos, nietos, etc., de los Ospina, los Lleras, los López, los Pastrana, los Santos… Los here-deros del poder. Algunos de ellos crecieron en los pasi-llos del Palacio Presidencial, como Pedro Nel Ospina (1922 - 1926), hijo de Mariano Ospina Rodríguez; o Andrés Pastrana (1998 – 2002), hijo de Misael Pastra-na Borrero (1970 – 1974). Allí, seguro, aprendieron los primeras claves para tomar las riendas de Colom-bia años después.

Esta larga historia del traspaso del poder permi-te comprender por qué hoy tenemos los candidatos presidenciales que tenemos y por qué otras opciones difícilmente calan entre los electores. Ambos son la representación de una maquinaria configurada y acei-tada durante décadas. Juan Manuel Santos, así hoy levante las banderas del Partido de la U, representa la camiseta roja liberal. Y Óscar Iván Zuluaga, del recién conformado Centro Democrático, la azul del Partido Conservador.

Además de la maquinaria que los cobija, lo para-dójico de Santos y Zuluaga es que la fuerza electoral que llevó a uno al poder y que podría llevar al otro al mismo sitio emana principalmente de la misma fuen-te: Álvaro Uribe Vélez. En 2010, Santos ganó la pre-sidencia gracias a su bendición, y ahora es Zuluaga el favorecido con ese carisma tipo teflón.

Ni la fuerte oposición de algunos líderes de opi-nión ni la evidente parcialidad de los medios masivos de comunicaciones de Bogotá ni las críticas ácidas de algunos círculos sociales, que se oponen a ese estilo de

El poder de la maquinaria y el caudillismo

caudillo latinoamericano que se quiere perpetuar en el poder y modificar las instituciones a su gusto, ha logrado derrotar la pasión ciega que despierta Uribe entre la mayoría de electores.

Tampoco han logrado modificar la maquinaria histórica, camuflada con diferentes denominaciones, como ocurre con los partidos de los candidatos de Santos y Zuluaga, que a propósito también fueron inspirados por Uribe. Por ello, en cualquier caso, si este 15 de junio gana Santos o si gana Zuluaga, las riendas del país estarán otra vez en manos de los herederos del poder, de la maquinaria y el fenómeno político Álvaro Uribe, instaurado entre millones de colombianos en los últimos 12 años.

No tiene nada de malo que Juan Manuel Santos sea sobrino nieto de Eduardo Santos (1938 – 1942) ni que su vicepresidente Vargas Llegas sea nieto de Carlos Alberto Lleras Restrepo (1996-1970) ni que ambos tengan alma liberal. Tampoco que Óscar Iván Zuluaga arrastre el imán electoral de Uribe ni que su filosofía sea conservadora.

Lo inquietante es que muchos electores aún crean que lo que ellos representan puede resolver los problemas estructurales del país: la corrupción en el gobierno, la inseguridad, la baja calidad de la educación, el cáncer en el sistema de salud, la admi-nistración de justicia, la falta de más oportunidades de empleo, entre otros.

¿Por qué ahora sí la maquinaria histórica y el fe-nómeno Uribe habrían de resolver los problemas que tanto aquejan a los colombianos? Todos los proble-mas de Colombia no pasan por resolver el conflicto con las Farc, ni negociando ni aniquilándolas, como pregonan uno y otro candidato. La paz se logra resol-viendo otros problemas estructurales, los que dieron origen a décadas de conflicto social.

Populismo punitivo como telón de fondo

Elizabeth Otálvaro Vélez [email protected]

La efervescencia generada cuando los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, le dedicaron gran porcentaje del

tiempo de sus emisiones a los repetidos casos de que-mados con ácido, se apagó, se diluyó como lo hacen las noticias en este país de efímero patriotismo, de efímera indignación.

No es la primera vez que la bulla mediática convo-ca a buena parte de la ciudadanía alrededor de un caso que parece indignarla. A finales del 2013, en época navideña, los accidentes causados por conductores em-briagados generaron el mismo efecto que, por ejemplo, logró la exsenadora de la República, Gilma Jiménez, con el ímpetu de su lucha contra los abusadores de me-nores. Y cuando me refiero al mismo efecto, es el de conseguir que se unan voces pidiendo agravación de penas, creación de delitos y, en suma, cárcel para aque-llos que comenten dichos actos. Sin negar que se trata de sucesos reprochables, el acaloramiento, del que son aliadas las redes sociales, está arrinconando al país en una peligrosa idea: el populismo punitivo.

Este concepto se convierte, entonces, en una forma de legislar y de gobernar, aparentemente en razón de las peticiones de la sociedad, con la convicción de que el aumento y la creación de penas contienen una ca-pacidad preventiva que nos va a hacer vivir mejor en colectividad. Esto es una solución facilista que omite las significaciones reales que trae consigo cada uno de los actos considerados delictivos. Me pregunto: ¿cuáles son esas carencias que tiene una persona que decide atacar a otra con ácido? y ¿qué hay detrás de sus acciones?

Parece que tenemos un Estado incapaz de buscar respuestas en lo fundamental y que prefiere encontrar

soluciones en el Código Penal. Basta darle una rápida mirada a las posturas de quienes fueron candidatos en las pasadas elecciones presidenciales para comprobar que están ausentes las propuestas sostenibles para re-solver grandes problemáticas del país. El populismo punitivo fue el telón de fondo de la campaña electoral, basta citar un ejemplo. En la frase “se necesita crear más cárceles”, repetida en varios debates por el candi-dato Enrique Peñalosa, se devela un afán por satisfacer la opinión pública desde la eficacia de las cifras y esta-dísticas; mientras que, claramente, una propuesta de fondo no le va a permitir realizarla en cuatro años por quien sea elegido Presidente.

Una consecuencia de esta forma de enfrentar los problemas se puede ver en las cifras presentadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el segundo semestre de 2013; estas demuestran que el hacinamiento en las cárceles colombianas, con un porcentaje del 57,8%, sigue siendo un problema por atender: hay una sobrepoblación de 43.966 reclusos.

Para el profesor de la Facultad de Derecho y Cien-cias Políticas de la Universidad de Antioquia, Julio González Zapata, es necesario reformar las expansivas leyes penales colombianas para evitar el colapso en el funcionamiento del sistema penal. La reflexión aquí supera el afamado asunto del hacinamiento en las cár-celes y los problemas que desencadena. Se trata de pen-sar, como Estado, qué es lo que se considera delito.

De esta manera, el caos que representa el sistema penitenciario y carcelario colombiano, si bien no es es-pejo, sí es el reflejo de una justicia que requiere ser reformada. No se trata de desatender los reclamos de la sociedad, pero sí de que la integración de las tres ramas del poder, con las peticiones de los ciudadanos, derive en la búsqueda de soluciones estructurales y no en la implementación de medidas que únicamente res-ponden al ardor de la coyuntura.

Elecciones

Señor Alcalde, así no Parece que al señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, le causa escozor

que los periodistas hagan su trabajo diligentemente. Quizás por eso dicen que corrió a la dirección de Semana en Bogotá e instigó la renuncia de Juan Esteban Mejía, corresponsal de la revista en Medellín. ¿Qué hizo el periodis-ta para que Aníbal se molestara tanto? Lo que debía hacer. Mejía se destacó durante su permanencia en Semana por informes sobre la crisis de Empresas Varias, las irregularidades que se descubrieron en la exsecretaría de Infraes-tructura Física de Medellín, a cargo de José Diego Gallo, y el negocio de las “fotomultas”, entre otros. Señor Alcalde: no hay mayor obstáculo para el oficio del periodismo que los políticos se entrometan en el deber de denunciar las irregularidades y los escándalos que los envuelven.

Aplausos para Simón MesaFue toda una sorpresa la Palma de Oro del Festival de Cannes –uno de

los premios más importantes en el cine mundial– que se ganó el egresado de nuestra Facultad, Simón Mesa Soto, comunicador audiovisual y multimedial. Pero más sorprendente aún es ver el teaser de Leidi, el cortometraje que me-reció dicho galardón: en un solo minuto, sin que la cámara espabilara y con la simpleza de un monje tibetano que contempla las montañas del Himalaya, realizó el abrebocas perfecto, afinadamente limpio, a una historia cotidiana. A Simón le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para que su sensibilidad y la sencillez de su estilo sigan enriqueciendo la his-toria del cine colombiano.

Segundo asalto ¿Y si al final resulta que Santos y Zuluaga están abrazados y muertos de

la risa por todo lo que está pasando? Después de todo, no es tan descabella-do: sus posturas ideológicas no son distantes en absoluto. Ambos caminan, tomados de la mano, por la senda de la derecha. Y hasta la palomita de la paz, bandera de Santos, terminó siendo también la de Zuluaga, así nadie lo crea. Al final, en nuestro acento colombiano la S y la Z como que suenan igual.

El retorno Dicho y hecho. Los habitantes de calle volvieron a su lugar una vez que

terminó el Séptimo Foro Urbano Mundial. En cuestión de días, la ribera orien-tal del río Medellín, por la Avenida Regional, frente a la Plaza Minorista, volvió a tomar el color habitual de su “paisaje”. Los habitantes de calle regresaron a su asentamiento: ya no se tienen que esconder porque no hay moros en la costa que puedan llevarse malas impresiones de esta ciudad innovadora, la “Tacita de Plata”.

De Cómbita para el mundoQuién creería que Nairo Quintana, con ese aspecto que hacía más justi-

cia a los Carrangueros de Ráquira que a los recios ciclistas internacionales, llenaría el país de triunfo rosa. La victoria de los dos colombianos, Quintana y el antioqueño Rigoberto Urán en el Giro de Italia, parece devolvernos a los gratos tiempos de los escarabajos colombianos. Un triunfo de esta talla crea, en un país como este, más nación que todas las izadas de bandera.

¡Que lo salve Willy Wonka!Ya no está suelto, pero hasta hace pocos días había en Bogotá un la-

drón de golosinas en serie. ¡Así como lo oyen! En un país donde los co-rruptos no llegan a la cárcel, dos cajas de chocolatinas fueron suficientes para condenarlo a cinco meses de prisión. Pero eso no es todo: tiene ocho condenas y 46 procesos por robar productos con alto contenido calórico. Motivo: vender los dulces hurtados para pagar el alquiler de una habita-ción en la capital del país. Antecedentes: al parecer, el implicado tuvo una empresa en Estados Unidos, pero una pérdida familiar lo llevó a convertirse en delincuente. Solución: pagar una indemnización a los almacenes de ca-dena, pero dice que no lo hará para no fortalecer emporios. ¡Que lo salve Willy Wonka!

¿Y qué es arte?Hace unos días se inauguró en la Universidad de Antioquia una escul-

tura de Ronny Vayda, Arcus, instalada entre el Museo Universitario y la Fa-cultad de Artes. La obra, un arco de metal de 30 metros de radio, generó cierta inquietud entre universitarios. “¿Y esto es arte?”, se atrevió a escri-bir alguno en la escultura. Lo cual, aunque con un método reprochable, representa el pensamiento de muchos. ¿Es arte aquella mole estorbosa que parece no decir nada? Como en estos asuntos es difícil concluir, y no faltará el sabiondo que diga que “no entendiste ‘el concepto’” –ese térmi-no sombrilla que sirve para justificar cualquier cosa–, alguien más, bajo el mismo método de rayar la obra, escribió: “¿Y qué es arte?”, cerrando el círculo con la pregunta de siempre, mientras la obra sigue ahí.

Un baño de ruda para la Selección ¿Tendremos que soportar, acaso, otras dos décadas de ignominia

futbolera por cortesía de un mundano ligamento? Es claro que un cojo Radamel ya no será la clave de la victoria colombiana. De nada sirvió esperar, aferrados a la esperanza, hasta el último día. Ahora, Aldo Leao Ramírez, otra ficha clave, se lesiona en un entrenamiento, en un choque con Cuadrado. Nadie aguantará la cantaleta del hincha furibundo gritan-do, en una posible eliminación, que con Falcao y Ramírez sí hubiésemos ganado el mundial. Paños de agua tibia que calman el dolor de la herida más grande del fútbol colombiano: el orgullo.

Ilustración: Santiago Buitrago

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

5

Mundial

No. 69 Junio de 2014

6

Ir al Mundial Brasil 2014 puede romperle el bolsillo a más de uno.Un sueño costoso pero que, para muchos, vale la pena.

Deisy Villalba B. [email protected]

Aunque la sede para el Mundial de Fútbol de la FIFA 2014 ya estaba definida desde el 30 de octubre de 2007, solo cuando finalizó el Mun-

dial de Sudáfrica en 2010 muchos colombianos vieron acercarse la posibilidad de estar en la cita mundial más importante del balompié. Brasil, país sede, tiene varias ventajas que les facilita dar el paso: está en el mismo continente; su lengua, el portugués, es familiar al espa-ñol, y no se requiere visa, exigencia que había frenado la ilusión de muchos en pasados mundiales.

Además, el buen desempeño de la Selección Colom-bia durante las eliminatorias y su posterior clasificación incentivó aún más a los colombianos, quienes ya han adquirido cerca de la cuarta parte de la boletería, lo que ubica a nuestro país en el tercer puesto en compra de entradas, luego del país anfitrión y de Estados Unidos.

Pero cumplir un sueño como este vale dinero. De acuerdo con el portal web Marketing de los Deportes, para un extranjero disfrutar de todo el Mundial ten-dría un costo de 50 mil dólares, es decir unos 100 mi-llones de pesos en promedio. Sin embargo, muchos co-lombianos, contando o no con este recurso económico, ya se las han ingeniado para llegar a Brasil.

Primera clase Asistir a este tipo de eventos es común para algu-

nos colombianos. JMG es un operador mayorista de tu-rismo que ha llevado a colombianos a los Mundiales de Corea-Japón, Alemania y Sudáfrica; por supuesto, ya alista maletas para Brasil. En JMG, meses después de terminado el Mundial en 2010 comenzaron a ofrecer paquetes turísticos a través de agencias como Aviatur, AeroMedellín o Eupacla, entre otras. Tales paquetes, que incluyen tiquetes internacionales, hotel, alimenta-ción, citytour y entradas a los partidos, comenzaron a venderse en 10 mil dólares hace tres años hasta subir a los precios actuales.

Por ejemplo, hay paquetes que solo incluyen uno o dos partidos de primera fase a 9 mil dólares. Si se desea acompañar a la Selección Colombia en sus partidos, se tendría que pagar alrededor de 17 mil dólares. Y para asistir a las dos semifinales y a la final, el costo del pa-quete al día de hoy está en 50 mil dólares.

Juan Manuel Gaitán, representante de JMG, expli-ca que “más que por el país, las personas viajan por los partidos. Es un evento que sucede cada cuatro años. Sin importar el país donde se desarrolle, sus costos van a ser altos, los hoteleros ponen las habitaciones caras y las aerolíneas suben las tarifas. Entonces, viajar a un evento mundialista es caro, pero se trata de eventos que son especiales como los Olímpicos o un concierto de un gran artista, y la gente está dispuesta a pagar por ello”. JMG espera llevar a 656 colombianos a Brasil en los diferentes paquetes que tiene, de los cuales 187 personas son de Medellín.

Clemencia Hoyos, abogada pensionada, es aficio-nada al fútbol y viaja a Brasil con un grupo de cinco amigos: “Brasil es sinónimo de fútbol, lo que es muy significativo, además de que ir a este Mundial es más barato que ir a Rusia o a los Emiratos Árabes. Y ahora que soy pensionada tengo mucho tiempo libre”. Aun-que Clemencia compró el paquete más caro, que inclu-ye las dos semifinales y la final, lo separó y lo comenzó a pagar hace tres años y medio: “Realmente es un viaje costoso, pero pagado así desde hace rato no resulta tan pesado económicamente”. Y añade: “Una vez se acabó el Mundial de Sudáfrica, tomamos la decisión de ir a Brasil. Esperamos a que las agencias sacaran los paque-tes y nos apuramos a adquirirlos”.

Otra opciónSebastián Perdomo, ingeniero de 31 años, tampoco

quiso perderse la cita mundialista. Los paquetes de las agencias de viaje le parecieron muy costosos, así que decidió armar su propio paquete para dos semanas: el tiquete lo consiguió en 3 millones de pesos ida y vuelta, 1 millón en hospedaje, 2 millones para alimentación y 1 millón para la boleta del único partido al que va a asistir: la disputa por el tercer lugar. “La posibilidad de moverme a otras sedes es difícil, pero vamos a ver con qué me encuentro, y el partido por el tercer puesto es en fase final, así que va a ser emocionante”.

Como él, muchos colombianos han optado por un

viaje que, sin ser tan costoso, les permita disfrutar de la experiencia de estar en un Mundial. Iván Gaona, director de cine y televisión, viajará el 14 de junio a dis-frutar de los primeros quince días de la competición, junto a un amigo: “Voy por mi cuenta, trabajé mucho este semestre para pagar el viaje porque por agencia está muy caro. Compré los pasajes desde enero y me va-lieron 2 millones 800 mil pesos, ida y vuelta a Río. Te-nemos boletas para los tres partidos de Colombia en la primera fase, los cuales valieron unos dos mil dólares. Vamos a estar en Belo Horizonte, Brasilia y Cuiabá; y para ahorrar nos vamos a quedar en casa de amigos en las tres ciudades a las que vamos a ir”. En total, Iván dice que se gastará unos 8 millones de pesos porque sabe que los gastos de transporte y alimentación en las ciudades serán costosos.

Todos los caminos conducen a BrasilHoy, un tiquete aéreo a Río de Janeiro o Sao Paulo,

ciudades principales, oscila entre los 3 o 4 millones de pesos; por ello, para quienes tienen presupuestos más cortos, viajar por tierra es una opción válida. Empresas como Expreso Ormeño prestan el servicio entre Co-lombia y Brasil por un costo de 985 mil pesos por un viaje de ocho días que comienza en Cali, pasa a Lima (Perú) y llega a Río de Janeiro.

Portales web como Mochileros.org recomiendan a los viajeros aventureros hospedarse en hostales que co-bran entre 30 y 90 dólares la noche o incluso en zonas de camping. Usar el metro o el bus y comer en la calle un sánduche será más barato que cualquier restaurante en épocas de Mundial.

“Ojalá que no me toque”Con esta frase, Sebastián Perdomo responde cuan-

do se le pregunta por las huelgas sociales que actual-mente se presentan en Brasil. El mal manejo de los

recursos públicos, la corrupción, la pobreza y los des-alojos tienen en alerta a las autoridades que ven cómo la ansiedad por el Mundial se mezcla con el caos en las protestas protagonizadas por diferentes sectores (trans-porte, estudiantes, incluso la policía).

Las agencias de viaje y los turistas no son ajenos a esta realidad. JMG reprogramó el itinerario de al-gunos de sus planes por la advertencia de la FIFA de que haya posibles retrasos en las operaciones aéreas debido a las huelgas. “Es normal que las huelgas pasen en cualquier parte del mundo y más cuando se tienen cámaras alrededor, la gente va a querer hacerse notar. Pero tratamos por organización de que todo el mundo entre al estadio, salga del estadio y llegue bien al hotel”, manifiesta Juan Guillermo Gaitán. Y añade: “No me alejo de la posibilidad de que haya desmanes, mucho más si Brasil es eliminado o, incluso, si llega a ganar”.

Para Iván Gaona, es un problema normal y común: “Yo estudié en la Nacho y las protestas hacen parte de uno. Igual vamos a ver fútbol y a pasarla bueno. De todas formas es lógico que todo el mundo salga a las calles a protestar ante semejante evento tan desigual. Si hay protestas nos meteríamos a apoyar: el fútbol no excluye la actitud crítica frente al hecho social”, dice. Para Clemencia, los brasileros tienen razón al protes-tar: “A mí, miedo realmente no me da. Primero porque uno va desde un país donde ocurren muchas cosas; en-tonces, yo me pongo en los zapatos del pueblo brasilero y tienen toda la razón, que se hagan este tipo de inver-siones tan costosas y las necesidades de las personas desatendidas y el costo de vida se eleva”.

Frente a las protestas, Gaitán llega a la siguiente conclusión: “El brasilero es como el colombiano: una vez metidos en la fiesta se nos olvidan los problemas. Somos latinos, desorden va a haber, pero hay una gran organización detrás de todo y cuando ruede el balón, la cosa va a ser diferente”.

Viaje al mejor espectáculo del mundo

Los precios de las entradas a la final de la Copa Mundial, en dólares estadounidenses, están en $990, $660 y $440; en reales brasileños: $1980, $1320 y $880. Las boletas y ya están agotadas.

Ilus

trac

ión

: Cri

stin

a M

onto

ya R

.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

7

¿Para qué sirve la memoria? ¿Cuándo el olvi-do? ¿Cuál es el papel político de la memoria en medio del conflicto armado? ¿Cuáles son

los tipos de memoria? ¿Cómo sobrellevar las disputas, tensiones y luchas que supone el tema? ¿Es la posi-bilidad de narrar las memorias el primer paso hacia el perdón? Inquietantes, las preguntas rondaban por nuestra sala de redacción. El tema de la memoria y el conflicto, tan necesario siempre, ameritaba una edi-ción especial.

¿Pero desde dónde abordar la memoria? No es un asunto simple. La memoria involucra tantos actores, tantos puntos de vista, que resulta fácil perderse. Sin embargo, nuestro papel como periodistas nos debe po-ner del lado de las víctimas y sus luchas por la verdad. Reconocerlas, visibilizarlas, dignificarlas, humanizar-las. Entendimos que tras la memoria hay una historia y, en esa historia, un camino. Quisimos buscar esas historias para narrar los caminos que son, en muchos casos, de resistencia. Como escribió Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el ya célebre ¡Basta ya!: “La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto,

sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidia-nidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas”.

Durante una semana, en un taller intensivo, nos sentamos a discutir sobre el tema. Cada tarde, un in-vitado nos ampliaba los puntos de vista. La filósofa Judith Nieto nos habló de los tipos de memorias y los papeles que cumplen en la sociedad; el historiador Ga-briel Jaime Bustamante nos explicó las luchas por vi-sibilizar las víctimas en Antioquia, después de que la Ley de Justicia y Paz tuviera en cuenta, sobre todo, a los victimarios; Óscar Cárdenas, del colectivo Raíces, nos expuso una iniciativa comunitaria para la recu-peración de la memoria histórica en los barrios de la Comuna 3, que pueden encontrar en el sitio somos-memoria.com; Natalia Botero, fotógrafa, nos habló de la relación entre memoria y fotografía.

Esto nos despejó algunas dudas. Al tiempo, pro-pio de un oficio en caliente como es el periodismo, salíamos a las calles a conocer historias. Desde La Es-combrera, entre la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, hasta el municipio de Granada, tantas

veces desgranado pero siempre en pie. Historias de mujeres que a través del arte mantienen sus raíces, historias de conflicto y olvido en nuestra misma Uni-versidad.

Así construimos esta edición especial. Muchas de las preguntas siguen rondándonos y quizás tardemos años en respondérnoslas. Este es solo un primer ejer-cicio, como estudiantes de Periodismo, frente a un tema tan complejo y tan necesario.

Solo que ahora somos más conscientes de que, como lo escribió Óscar Montoya, defender la memoria es de-fendernos a nosotros mismos, pues es la que permite mantenernos unidos, gracias a esta construimos una frágil identidad, una mínima coherencia que impide a nuestro yo estallar en mil pedazos. Entendimos la me-moria como una forma de justicia y, volviendo al ¡Basta ya!, que “la reconciliación o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclareci-miento. Se trata de un requerimiento político y ético que nos compete a todos”. Como dice Rubén Blades en una de sus canciones, “Hoy te sugiero, mi hermano, pa’ que no vuelva a pasar: ¡Prohibido olvidar!”.

olvidarProhibido

Foto

graf

ía: N

atal

ia B

oter

o

El Aro: justicia inconclusa

No. 69 Junio de 2014

8

Ocho años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el gobierno colombiano, condenándolo por su responsabilidad frente a la masacre de El Aro, Antioquia, ocurrida entre

el 22 y 26 de octubre de 1997, se reconoce que este sigue sin cumplir con sus obligaciones de reparación y memoria.

Jenny A. Echavarría Robledo [email protected] Carlos Hernández Duque [email protected]

Sergio* hace parte del Grupo Interdisciplina-rio de Derechos Humanos (GIDH) que ha re-presentado a las víctimas de la masacre de

El Aro, corregimiento de Ituango, Antioquia, en su demanda contra el Estado ante la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (CIDH). Desde que la Corte falló a favor de los demandantes, el 1 de julio del 2006, ha recibido todo tipo de amenazas. Ahora, sus ojos can-sados y el rostro joven surcado por arrugas dan cuen-ta de su carga. Aunque ha intentado hacer cumplir la Sentencia, las tres Resoluciones de Cumplimiento que ha emitido la Corte a lo largo de estos años dan a en-tender que no ha tenido éxito.

Mientras tanto, Sandra* aún conserva el recuerdo del cuerpo de su hermano de 14 años, asesinado, en-vuelto en costales y puesto sobre una mula para llevar-lo a velar a Puerto Valdivia, a seis horas de El Aro. Ese 26 de octubre de 1997 a las 2:00 de la tarde, un día des-pués de que un grupo de paramilitares le incendiara su casa y asesinara a su hermano, decidió huir del mu-nicipio, junto con su familia, para proteger sus vidas. Sandra no demandó, pues, como ella lo afirma, sentía temor. Al llegar a Puerto Valdivia recibió amenazas por parte de los paramilitares. Permaneció en silencio. Solo dos años después, cuando Sergio la contactó para llevar el caso de su hermano ante la CIDH, Sandra narró lo sucedido en El Aro entre los días 25 y 26 octubre. Relató haber visto a los paramilitares y soldados del Ejército ro-bar el ganado de su familia, incendiar su casa y asesinar a su hermano menor.

“Yo lo primero que he buscado es que se haga justi-cia contra los paras que mataron a mis hermanos. Pero mire que se acogieron a la Ley Justicia y Paz, los extra-ditaron y quedó todo a medias, no acabaron de decir totalmente la verdad”, narra Sandra ocho años después de que el Estado colombiano se responsabilizara ante la CIDH sobre la masacre de El Aro.

En el 2000, tres años después de la masacre, los paramilitares asesinaron a su hermano “Guido”, quien se ocupó de su crianza y la de sus hermanos. Durante las versiones libres de Justicia y Paz, alias “Cuco Vanoy” aceptó su responsabilidad en la muerte del hermano mayor de Sandra, pero el 13 de mayo de 2008 suspendió su participación en el proceso y fue extradi-tado a los Estados Unidos, condenado a 24 años de cárcel. Para Sandra, el que no se haya juzgado a los responsables de la muerte de sus dos hermanos es una muestra de que el Estado colombiano no ha cumplido con la Sentencia y no ha reparado de forma integral a su familia y a las víctimas de la masacre.

El actuar de los grupos armados, entre la ausen-cia y el terror

Luego de sostener reuniones con algunos soldados del Ejército en Puerto Valdivia, corregimiento de Ituan-go, el 22 de octubre de 1997 más de 150 paramilitares emprendieron su recorrido hacia El Aro, donde arriba-ron en la tarde del 25 de octubre. De finca en finca, los paramilitares robaron el ganado y sembraron el terror sobre los pobladores. Los soldados del Batallón Girardot y la Cuarta Brigada, que patrullaban la zona, los deja-ron hacer a sus anchas y, en varias ocasiones, actuaron junto a ellos.

Nadie sabe con exactitud cuántas son las víctimas de El Aro. Los paramilitares recorrieron la zona entre el 22 y 26 de octubre de 1997, asesinando públicamente a algunos de sus habitantes, incendiando las viviendas y obligando a cerca de 20 personas a transportar, durante 17 días, entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Miem-bros del Ejército, reconocidos por los habitantes, arria-ron el ganado hacia los camiones para trasladarlos hasta Caucasia.

Cerca de 300 personas, ante las amenazas de los paramilitares y como una forma de defenderse de los maltratos, las imposiciones y las violaciones, decidieron desplazarse hacia Puerto Valdivia. Al pasar sobre el Río Cauca, a un lado del puente vieron a soldados del Ejército y, al otro lado, paramilitares que les ordenaron permanecer en silencio y callar lo que habían visto y vivido. Carlos Castaño, Francisco Villalba y Salvatore Mancuso fueron condenados por estos hechos, pero los

dos primeros murieron antes de purgar sus penas y el tercero fue extraditado a los Estados Unidos tras ser acogido por la Ley de Justicia y Paz.

La CIDH condenó al Estado colombiano por la ma-sacre de El Aro, donde fueron asesinadas 14 personas, incendiadas alrededor de 34 viviendas y desplazadas 712 personas. En la Sentencia se resalta el asesinato del paramilitar Francisco Villalba como un impedimento a la investigación, juzgamiento y clarificación de lo sucedi-do, y el asesinato del líder defensor de los Derechos Hu-manos, Jesús María Valle, quien se había pronunciado de forma anticipada sobre el actuar de los paramilitares en este corregimiento y los presuntos responsables, en-tre los que señaló a miembros del Ejército, paramilitares y representantes del gobierno colombiano, entre ellos el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez.

Camino de obstáculosDesde el día en que Francisco Villalba atravesó el

corregimiento de El Aro sembrando muerte y terror, su suerte estaba echada. El 22 de abril del 2003, cinco años después de ocurrida la masacre, el Juzgado Se-gundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Villalba a 33 años de prisión por su res-ponsabilidad en los delitos de concurso y conformación de grupos de justicia privada. Durante el proceso de indagatoria, Villalba afirmó que escuchó a Uribe Vélez pedirle al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil que “borraran el pueblo”. Según él, un helicóptero de

la Gobernación sobrevoló la zona durante la masacre. Sus afirmaciones, en medio de un engorroso proceso judicial, fueron acalladas el 22 de abril del 2009, día en que un sicario lo asesinó.

La voz de Villalba no fue la única silenciada. En noviembre de 1996 el presidente del Comité para la De-fensa de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, le envió una carta a Uribe Vélez, en la que le advertía so-bre el riesgo que corrían los habitantes de El Aro. Jesús María Valle, quien nació en Ituango en 1944, denun-ció los actos de hostigamientos contra los habitantes de este municipio entre marzo de 1995 y junio de 1996,

además de la elaboración de listas por parte de miembros del Ejército que orientarían las ejecuciones selectivas por parte de los grupos paramilitares.

En agosto de 1997 este abogado y líder cívico elaboró un informe en el que señaló la par-ticipación de Salvatore Mancuso en la masacre de El Aro, quien aceptó su responsabilidad durante las ver-siones libres de Justicia y Paz, años después. Valle tam-bién expuso las relaciones de miembros del Ejército con los grupos paramilitares y la inseparable relación entre las Convivir, los paramilitares y las autodefensas. Sus denuncias, publicadas en los medios masivos de comu-nicación, fueron llevadas como calumnias ante los tri-bunales. El viernes 27 de febrero de 1998, transcurri-dos cuatro meses de la masacre de El Aro y un año de la publicación de sus declaraciones, Jesús María Valle fue baleado al salir de su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en el centro de Medellín.

Al investigar estos hechos, evaluar las declaracio-nes y las pruebas dadas por las víctimas, sus represen-tantes y los representantes del gobierno, la Corte orde-nó al Estado colombiano adoptar medidas para reparar a las víctimas de la masacre. Hacer justicia, brindar un tratamiento adecuado a los afectados, garantizarles condiciones para retornar a sus tierras, reconocer la responsabilidad estatal públicamente, implementar un programa de viviendas para quienes perdieron la suya e instalar una placa conmemorativa en El Aro estaban entre ellas.

En cuanto a la justicia, además de Mancuso, Villal-ba y Castaño, alias “Júnior” fue condenado a 24 años de

Hasta el 2013, la Unidad de Restitución de Tierras había recibido alrededor de 40 mil reclamaciones por cerca de 2 millones 700 mil hectáreas. Sin embargo, solo se han

devuelto el 0,48% de las tierras solicitadas.

“Una de las cosas más demo-cráticas que tenemos en este

país es el dolor”Gabriel Jaime Bustamante es historiador,

graduado en la Universidad de Antioquia. Fue coordinador del Programa de Derechos Huma-nos y Atención a Víctimas del Conflicto Arma-do para Antioquia. Actualmente se desempeña como director social del Museo Casa de la Me-moria, en Medellín. Desde el inicio de la década del ‘90, Gabriel Jaime ha estado al lado de las víctimas, promoviendo programas para su reco-nocimiento.

¿Cómo llegaron ustedes a la con-clusión de que era el momento indica-do para hacer un trabajo de memoria

histórica en el país?

En la Ley 975 se hablaba de la importancia de la reconciliación. Pero uno dice, si se está ha-blando de reconciliación cuando se está desmo-vilizando un grupo paramilitar, pero no se tiene en cuenta a las víctimas, ¿de qué reconciliación estamos hablando? ¿Reconciliarse con quién? Entonces empezamos a poner el tema de víc-timas en la ciudad. Mientras los victimarios des-movilizados tenían una cantidad de ofertas, las víctimas no. Entonces, eso empieza a hacer que la balanza se incline.

Los victimarios podían entrar al colegio, a empresas, recibían un subsidio; y las víctimas, no. Así, empezamos el programa de Atención a Víctimas con la Secretaría de Gobierno de la Al-caldía de Medellín, y ya las víctimas empezaron a tener un lugar muy similar al que tenían los vic-timarios. No alcanzamos a equilibrar la balanza, pero sí empezaron a tener un lugar distinto.

¿Cuál es la diferencia entre memoria e historia?

Yo creo que la memoria es historia. Es decir, la memoria no se puede mirar por fuera de la historia. La historia es una disciplina y la memo-ria es algo que cada uno de nosotros tiene, pero cuando yo le doy lugar a eso en un relato, ya se convierte en historia. Se le podría llamar historia oral. Hay otra discusión que a mí me parece muy complicada y es el tema de la objetividad y la subjetividad. Los historiadores siempre hemos creído que lo único que es historia es lo que está escrito y eso es un error. La historia no es lo que la disciplina quiere poner dentro de un esque-ma. Es lo que nosotros vamos construyendo en el día a día, en la cotidianidad.

La memoria se ve como la solución mágica a todos los

problemas…

No, a veces esperan demasiado de la memo-ria. Y esperan que la memoria nos va a resolver demasiadas cosas. Nos falta más sensatez con el tema. Claro que hay que hacerlo y darle voz a los que no la han tenido. Hay gente que está ocupando un lugar que nunca había tenido en la historia. Lo que la memoria está haciendo es democratizar la historia.

¿Al democratizar se pasa de una memoria individual a una colectiva?

Para que empiece a ser memoria colectiva tiene que discutirse socialmente, tiene que po-nerse en lo público, a debatirse. Tiene que em-pezar a reflexionarse sobre eso. Cuando noso-tros empecemos a conjugar en plural ese relato colectivo es cuando nosotros estamos alcanza-do una memoria colectiva. Yo lo que veo hoy en este país son reconstrucciones de memoria individual.

De todas formas tengo una duda: ¿será que sí se puede hablar de memoria colectiva cuan-do hay esa pugnacidad de memorias frente a un mismo evento? Hay cosas en las que la gente coincide, pero hay cosas en que las personas la vivieron de manera diferente. A veces no com-prendo cuál es el afán de hablar de memoria co-lectiva. Porque, ¿qué es?, ¿homogenizar todo? ¿Tratar de ver todo desde un punto de vista? No lo logro comprender.

Las cifras del horror

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

9

En más de cincuenta años de guerra en Colombia, son muchas las cicatrices dejadas por cuenta del conflicto armado.

Estas son algunas.

prisión y se abrió proceso en contra de un teniente del Ejército, hoy detenido, y en contra de un cabo que mu-rió antes de ser condenado. Al parecer, una maraña de procesos inconclusos o suspendidos por falta de pruebas, muerte o congestión judicial integran hoy el expediente de la masacre. A finales del 2013 el Gobierno informó a la Corte que se debían integrar en un solo despacho las masacres de El Aro y La Granja –también corregimiento de Ituango- y la muerte de Jesús María Valle, ya que conservaban relaciones espaciales y procesales.

Sobre el retorno seguro, el proceso se ha complica-do, al menos, por dos motivos: el Estado informó que la identificación de los beneficiarios ha sido difícil, aun cuando en la Sentencia de la CIDH ya están identifi-cadas. El requerimiento de integrarlas al Sistema de Información para la Población Desplazada (Sipod) ha detenido el proceso, como lo resalta la sentencia T-367 del 11 de mayo del 2010. Al mismo tiempo, las perso-nas que se vieron obligadas a desplazarse y que desean volver a su tierra, no cuentan con las garantías de segu-ridad. Desde El Aro se puede acceder al Nudo de Para-millo, convirtiéndose en sector de estratégico tránsito, control y disputa militar.

Para Sergio, el gobierno colombiano no ha cum-plido con su obligación, dictada en la Sentencia, de brindar “el tratamiento adecuado que requieran los

familiares de las víctimas”. Hasta la fecha, ni Sandra ni su familia han recibido apoyo psicológico o psicotera-peútico. Para acceder a los servicios médicos dependen del Sisbén. Que el Estado no haya cumplido, hasta la fecha, con estas obligaciones, ha motivado a las vícti-mas y a sus representantes a rehusarse a realizar un acto público donde el Estado haga reconocimiento de responsabilidad internacional por la masacre, con pre-sencia las “altas autoridades”, y a instalar una placa en un lugar público de El Aro.

Pasados 17 años de la masacre, para Sergio y para Sandra, aunque la CIDH haya fallado en contra del Estado y se haya hecho un registro de la forma en que los paramilitares y miembros del Ejército participaron en la masacre, las condiciones están dadas para que hechos como estos se repitan y para que, como en este caso, la justicia brille por su ausencia. En palabras de Sandra, “eso todavía puede pasar. Mire cómo hay de violencia todavía, igual esos paras no se han acabado, a cualquier hora vuelve a pasar. Esa es una de las cosas a las que tenemos derecho, a la no repetición de los hechos, pero yo pienso que el gobierno no es capaz de evitarlo”.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

No. 69 Junio de 2014

10

Granada,

Jenny A. Echavarría Robledo / [email protected]

después de todo

“Nos daba miedo, es verdad, solo nos mirábamos porque no se podía comunicar; pero estábamos unidos, siempre estábamos unidos. Y desde la debilidad de nuestros brazos vino después la fortaleza de nuestros derechos, y en eterno compromiso con nuestras víctimas, la vereda se moviliza, la región se moviliza, el país se moviliza, nuestro corazón se paraliza, nuestro amor lo vitaliza y, caminando, dibujamos el sendero de un nuevo país”. (Asociación de Víctimas Unidas de Granada - Asovida). Foto: Casa de la Cultura.

“Lo que la guerrilla tumbó era como el corazón del pueblo. Esa variante se construyó en la época de la bonanza cafetera, en 1974, y esas construcciones eran más bien mal hechas porque no había como intervención arquitectónica. Entonces, cuando esos hechos ocurrieron, se pensó que debía hacerse una reconstrucción armónica. Había varios problemas, entre ellos, el Estado no reparaba los locales comerciales, solo reconocía viviendas. Entonces, se resolvió que con los 500 millones de pesos que la comunidad recogió con la Granadatón, impulsado por el Comité Interinstutucio-nal, las cooperativas y las colonias granadinas, se construyeran los locales comerciales”. (Mario Gómez, integrante del Comité Interinstitucional). Foto: Casa de la Cultura.

“La Marcha del Adobe, que se hizo el 13 de julio del 2001, mostraba que cada uno estaba apor-tando su granito de arena a una obra grande como era una reconstrucción, un reto para Granada que era reconstruir la parte física. Pero, igual, yo creo que cada uno llevaba un corazón sobre el adobe. El adobe era solo una disculpa para decir: ‘Aquí estamos presentes y a Granada hay que darle la mano’ porque no la podíamos dejar ahí, vencida. En ese momento significó un acto masi-vo de solidaridad y dignidad”. (Jaime Montoya, habitante de Granada). Foto: Casa de la Cultura.

“Creafam sí ayudó porque la Cooperativa, cuando empezó la violencia, la proyección era llevarla hacia afuera porque si nos quedábamos acá desaparecíamos ya que muchos de los asociados se fueron. Entonces, la Cooperativa abrió sedes en Cali, Barranquilla y Medellín. Como hay colonias en estas ciudades, se fortalecieron. Estas colonias granadinas se unieron para atender a los desplazados que llegaban a estas ciudades. Las cooperativas fueron muy importantes en la reconstrucción y también ayudaron a que las personas regresaran, incentivando a los asociados a que vinieran. Por ejemplo, les dábamos el transporte gratis aprovechando las juntas de asociados y las Fiestas de la Vida”. (Martha Giraldo Gómez, directora de Creafam y habitante de Granada). Foto: Jaime Montoya.

El recorrido sobre las calles de lo que fue y de lo que es. Imágenes que traen a la memoria el sonido de una explosión, la intempestiva caída del cemento y el ladrillo, el dolor y las lágrimas de pérdidas ya avisadas. Imágenes del ladrillo

sobre el hombro, del recorrido que clamó justicia, que expuso una barbarie y el grito de los no derrotados. Un viaje, un trayecto, un andar. Imágenes de la reconstrucción de un municipio que se unió para revivir de los escombros. Imágenes que intentan perpetuar en el tiempo los motivos de dolor, desasosiego, impotencia, lucha, unidad y resistencia.

Granada, Antioquia, fue escenario de uno de los más grandes despropósitos en nuestra guerra. El 6 de diciembre de 2000, las Farc detonaron un carrobomba con 400 kilos de dinamita en el centro del pueblo, destrozando no solo el comando de policía sino 110 casas y 55 locales, y dejando 22 personas muertas y 25 heridas. Al mismo tiempo, Granada fue ejemplo de reconstrucción y lucha desde el mismo momento de la explosión. Imágenes de golpes y resistencia.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

11

“Una vez más nos pronunciamos en contra de los asesinatos y retenciones arbitrarias por parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley que operan en nuestra población. Estos hechos alteran el normal desarrollo de nuestra vida y trastornan el difícil ejercicio de recupera-ción física y psico-social que hemos emprendido”. (Comunicados del Comité Interinstitucional. Granada Renace. 15 de marzo del 2001). Foto: Jenny Echavarría. Granada, 2014.

“La construcción es más moderna, tiene más cara de apartamento de ciudad que de casa de pueblo. El Comité Interinstitucional decidió liderarla y acompañarla. Primero, participó en la Granadatón y, después, apoyó en la recopilación de las declaraciones de los afectados para hacer los paquetes de lo que se debía recuperar. El proceso de reconstrucción se interrumpió luego del asesinato del alcalde Jorge Alberto Gómez, el 13 de julio del 2002. Para entonces, la cosa se puso más difícil to-davía y la Administración Municipal y el alcalde siguiente, Iván Darío Gómez, debieron ponerse al frente de la reconstrucción, que se detuvo como seis meses”. (Mario Gómez, integrante del Comité Interinstitucional). Foto: Jenny Echavarría. Granada, 2014.

“Queremos compartir con usted la felicidad que nos embarga, invitándolo para que nos acompañe el próximo 16 de agosto del 2003 a la inauguración de las obras físicas de reconstrucción. Haremos entrega a la comunidad de: 110 nuevas viviendas, 55 locales comerciales y 2 parques recreativos. Para beneficio directo de 165 familias, con una inversión total de 4 mil 700 millones de pesos”. (Al-calde Iván Darío Gómez. Granada Renace. Julio de 2003). Foto: Jenny Echavarría. Granada 2014.

Agradecimientos a:La Casa de la Cultura de Granada y a su director Didier Giraldo por facilitarnos el acceso a la prensa y las fotografías de Granada. A Jaime Montoya por compartirnos sus fotografías y textos, y a

Mario Gómez y Martha Giraldo por compartirnos sus historias.

“Los recursos para la financiación del proyecto, aparte de lo aportado por el INURBE, se han obtenido gracias a la solidaridad de los hijos y amigos de Granada, especialmente a través de las ‘GRANADATO-NES’ realizadas en Medellín, Cali, Barranquilla, etc; y gracias a la ayuda de organismos públicos (Red de Solidaridad Social, Gobernación de Antioquia, Cornare, entre otras); y de organismos privados na-cionales (Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo Oriente, Corporación Antioquia Presente, etc.) e internacionales”. (Empieza la reconstrucción. Granada Renace. Abril de 2001). Foto: Jaime Montoya.

“Los comerciantes de Guayaquil en Medellín optaron por escoger a la Corporación Granada Siempre Nuestra como entidad jurídica e institución, con alto prestigio dentro de la comunidad granadina, para que fuera la encargada de manejar las donaciones hechas por empresas y particulares. Es así como la junta directiva creó el Fondo ‘Solidaridad por Granada’ y nombró como Coordinador de la Reconstrucción al exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez”. (Fondo Solidaridad por Granada. Abril de 2001). Foto: Jaime Montoya.

Poco después de la casi destrucción de Granada por parte de la guerri-lla, los paramilitares hicieron también lo suyo, como lo narra este poema.

Aun así, Granada resistió.

Sonaron 12 campanadas, era 3 de noviembre del año 2000,

no pudimos ver las sombras,el ser humano se asombra,

escupiendo sangre llegaron, “Somos Bloque Metro”, dijeron.

Acostaron su conciencia, violentaron niños, jóvenes, mujeres y ancianos;

cayeron por caminos y por calles.Pueblo mío, no te calles,

fueron diecinueve seres humanos

acostados en su propia sangre…

Sonaron 12 campanadas Jaime Montoya

No. 69 Junio de 2014

12

Espacios de memoriaGrafitis, murales, placas conmemorativas, alguna escultura y el nombre de una plazoleta. Parte de la historia de la Universidad de Antioquia está ahí: hechos que

merecen conocerse, que no deberían repetirse. Hechos para no olvidar.

Plazoleta BarrientosEl 8 de junio de 1973, durante la conmemoración del Día del Estudiante Caído, luego de terminarse una Asam-

blea General de Estudiantes y salir en manifestación por la calle Barranquilla, el estudiante de Ciencias Económicas en la U. de A., Luis Fernando Barrientos Rodríguez, fue asesinado por un agente del Das, cerca de la portería pea-tonal. Se dice que el cuerpo fue llevado al bloque 16 en donde los estudiantes lo cubrieron con la bandera de la Universidad para hacerle una especie de velorio sobre el escritorio del rector de entonces, Luis Fernando Duque Ramírez. Posteriormente, los estudiantes incendiaron el edificio que quedó completamente en ruinas. Desde ese entonces, la Plazoleta en donde protestaron empezó a ser conocida con el apellido Barrientos.

Actualmente, el nombre es legítimo y se ha posicionado en la memoria universitaria. La Plazoleta Luis Fernando Barrientos es un espacio trascendental en la vida cultural de la Universidad: se juegan partidos de fútbol, se han rea-lizado conciertos de distintas tendencias musicales, ferias de diverso orden y, por supuesto, importantes protestas estudiantiles como la de hace 41 años. Además, la mayoría de los estudiantes y visitantes pasan por esta Plazoleta, como si fuera una calle principal en la Universidad.

Hernán Heno, director del Iner, 1999

El martes 4 de mayo de 1999, dos hom-bres y una mujer irrumpieron en la oficina del antropólogo, investigador social y do-cente Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales, Iner, argumentan-do que necesitaban hablar con él. Los en-capuchados identificaron al director del Iner y lo condujeron hasta la sala de espera de la sede, donde le propinaron tres dispa-ros con silenciador. Falleció mientras era trasladado a la Policlínica Municipal.

Carlos Castaño, el jefe paramilitar, fue quien ordenó su muerte. Henao era consi-derado como una persona de carácter fuer-te y enemigo de los grupos al margen de la ley, destacado investigador de los proble-mas sociales en Medellín, en el Área Metro-politana y en Antioquia, con proyección en Colombia, y especialmente en temas como la violencia, los desplazados, los derechos humanos y el desarrollo urbano del país.

Este hecho fue considerado como un nuevo periodo de violencia dentro de la Universidad. “Con la muerte del profesor Hernán Henao Delgado se decretaron tres días de duelo, sin actividades académicas y administrativas, pero se mantuvo la univer-sidad abierta para que los distintos secto-res de la comunidad académica pudieran expresarse y reflexionar sobre la situación. Aceptamos las justas protestas, la moviliza-ción y las actividades dedicadas a exaltar su memoria, pero rechazamos los actos de violencia porque ellos propician que la guerra termine teniendo su expresión en la institución, lo que pone en grave riesgo la supervivencia de la universidad pública co-lombiana”. (Documentos Jurídicos, Recto-ría, Comunicado 026, 18 de mayo de 1999)

Una vez al año, por los días en los que sucedió este asesinato, el INER organiza la Cátedra Hernán Henao como una forma de hacer memoria de lo que fue la vida acadé-mica del docente. Desde aquellos años, el Iner está ubicado en el bloque 9 de la Ciu-dad Universitaria, un espacio que promue-ve la investigación en las regiones.

Fotografía: Natalia Botero

Foto

graf

ía: P

aula

Mon

salv

e

Valentina Arboleda Osorio [email protected]

La Universidad es un pequeño mundo, una pequeña ciudad: el reflejo de lo que pasa afuera. Por eso, nues-tra Alma Máter no es ajena a las historias de conflic-

tos, de luchas, de tristezas. Historias que duelen y de las que deberíamos aprender como sociedad. Solo que muchos no las

Espacios de memoriaGrafitis, murales, placas conmemorativas, alguna escultura y el nombre de una plazoleta. Parte de la historia de la Universidad de Antioquia está ahí: hechos que

merecen conocerse, que no deberían repetirse. Hechos para no olvidar.

Gustavo Alonso Marulanda García, estudiante de Filosofía

El dirigente estudiantil y defensor de los derechos humanos fue asesinado el sábado 7 de agosto de 1999, al frente de la portería de la Avenida El Ferrocarril, en la Universidad de Antioquia. Marulanda fue llamado “Señor Revoltoso” por los paramilitares. Con ese nombre le llegó la primera amenaza de muerte a la cual no le prestó mu-cha atención. Carlos Castaño, quien contaba en esos años con las Autodefensas de la U. de A. y como dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue quien dio la orden de segar la vida de Marulanda.

Este estudiante de Filosofía hizo parte de la Mesa de Relaciones Externas, del Comité de Estudiantes. Por esos días, se encontraba participando en la discusión sobre el Plan de Desarrollo de la Universidad. Marulanda también fue muy cercano al abogado Jesús María Valle, asesinado en 1998. Ambos compartían la vocación por ser defenso-res de los derechos humanos y líderes de la Universidad.

El mural en homenaje a Gustavo se encuentra en el bloque 16, sede de la administración central en la Ciudad Universitaria. Acompañado de mariposas y colores, des-gastado por el tiempo, el mural todavía permanece ahí, presente con la memoria. Hoy existe la Corporación Comi-té Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda que trabaja por la recuperación de la memoria de los lu-chadores sociales.

Ante los asesinatos de Marulanda y de Jaramillo, con un día de diferencia, la administración universitaria consi-deró “prudente y necesario suspender las actividades aca-démicas y administrativas, sin ingreso a sus instalaciones, en todas las dependencias de la institución, el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de agosto, con el fin de que la comunidad universitaria analice y evalúe la situación ac-tual”. (Documentos Jurídicos, Rectoría, Comunicado 030, 8 de agosto de 1999).

Hugo Ángel Jaramillo,

administrador de la cafetería del bloque 9El viernes 6 de agosto de 1999

fue asesinado en el sitio de traba-jo. Al parecer, Jaramillo se rehusó a pagar una vacuna que le exigían los grupos insurgentes por ser el propietario de la Cafetería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Después de su muerte, su esposa continuó con la cafetería hasta que se quedó sin dinero para seguir sosteniéndola; tuvo que en-tregarla a la administración de la Universidad.

Hoy no queda nada de la an-terior Cafetería. De la memoria, solo hay una placa en un cos-tado, que no es suficiente para recordar. Muy pocos saben de la figura amable y carismática que era Hugo, quien se aprendía los nombres de sus clientes, fueran profesores o estudiantes.

Jesús María Valle, Prohibido olvidar(Ituango, 1948 – Medellín, 1998). Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en el Centro de Mede-

llín, en su oficina en el edificio Colón. Era abogado y defensor de los derechos humanos, considerado un líder cívico y social, un hombre solidario y desprendido.

Dicen quienes lo conocieron que Valle no era un hombre que estuviera preocupado por tener ambiciones personales. En los Consejos Verbales de Guerra defendía –sin costo alguno– a los presos políticos. Fue presidente del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, cargo que ocuparan Héctor Abad Gómez (médico, investigador en ciencias de la salud, fundador y director de la Facultad de Salud Pública de la U. de A., defensor de los Derechos Humanos, político, escritor y ensayista), Leonardo Betancur Taborda (médico salubrista y profesor en la U. de A.) y Luis Felipe Vélez Herrera (abogado y presidente de ADIDA), asesinados los tres en 1987, en menos de 12 horas en el mismo lugar (sede de ADIDA).

El abogado Valle fue especialmente solidario con los estudiantes que no tenían cómo costear sus gastos, pa-sajes, fotocopias y alimentación. Antes de su muerte, hizo una fuerte denuncia sobre unas masacres en El Aro y La Granja (corregimientos de Ituango), donde fueron asesinadas 19 personas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con la complicidad del Ejército Nacional.

En el bloque 16, en letras mayúsculas y coloridas, un mural advierte: ‘Prohibido olvidar’, realizado en 2008 por el grupo Shamanika. Además de la sentencia, está dibujado el rostro de Jesús María con una expresión me-ditabunda y firme.

Luis Fernando Vélez

(Salgar, 1944 – Medellín, 1989). Muchos no lo saben, pero aquella es-cultura salpicada por el excremento de las palomas, entre el Teatro Ca-milo Torres Restrepo y el bloque 22, es conmemorativa de Luis Fernando Vélez Vélez. Este abogado, profesor y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vicerrector y Rector encargado de la U, de A., teólogo, Di-rector del Museo Universitario, Presi-dente de la Asociación de Profesores, Presidente de la Asociación Colombia-na de Museos (ACOM) y Director Eje-cutivo de la Asociación Colombiana Indigenista (ASCOIN), entre otros, fue asesinado el 17 de diciembre de 1989, seis días después de posesionarse como presidente del Comité Perma-nente por la Defensa de los Derechos Humanos, en remplazo del asesinado Héctor Abad Gómez.

Siempre dijo que se quería “mo-rir bien pasito”. Quizás así fue: lo ma-taron a balazos en la vía entre Mede-llín y San Pedro de los Milagros. La Universidad de Antioquia le otorgó el título Honoris Causa de Antropo-logía por su libro Relatos tradicionales de la cultura Catía, trabajo en el que rescató parte de la cultura indígena a partir de su formación como teólogo y antropólogo, y la Orden al Mérito Universitario Francisco Antonio Zea, en grado póstumo, como homenaje a su memoria.

El crimen del defensor de los de-rechos humanos, Luis Fernando Vé-lez Vélez, continúa en la impunidad.

Foto

graf

ía: P

aula

Mon

salv

e

Foto

graf

ía: P

aula

Mon

salv

e

Foto

graf

ía: N

atal

ia B

oter

o

Foto

graf

ía: N

atal

ia B

oter

o

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

13

conocen, sobre todo quienes recién ingresan; otros ya las olvi-daron; y para unos pocos que llevan años en estos claustros, todavía les causan lágrimas. En todo caso, son historias que están ahí, que hacen de ciertos espacios una oportunidad para la memoria.

Rutas contra el olvidoFotografía: Natalia Botero Fotografía: Laura Díaz

Fotografía: Jessica Mileidy Agudelo Cano

Medellín es una ciudad de contrastes. Por un lado, testigo de la crueldad del conflicto, pero también una sociedad que traza nuevos caminos para reconciliarse con el dolor y honrar a sus víctimas.

Dos cronistas jóvenes recorren la ciudad para conocer algunos sitios en los que el horror de la guerra trata de ser opacado por iniciativas de memoria: una lucha contra el olvido y a favor de las historias, ansiosas por ser contadas.

No. 69 Junio de 2014

14

Jessica Mileidy Agudelo Cano [email protected] Daniela Jiménez González [email protected]

Desidia a la memoriaLigeras. Tomamos un bus de Circular Coonatra

para ir al Parque del Periodista, en el Centro de Mede-llín. Ahora estamos sentadas en una de las bancas del lugar. El olor a marihuana satura nuestros sentidos y convierte en un intento de espejismo nuestra visión de la realidad. Para muchos, aquí, flotan los pies sobre el pavimento.

—Buenas, ¿conocen a alguien que venda? — nos preguntan.

En el centro del Parque está erigido el monumen-to ‘Los niños de Villatina’, que conmemora la masacre cometida el 15 de noviembre de 1992 por un comando de policías adscritos al F-2. Un hombre introduce su brazo hasta lo más profundo del piso metálico de la escultura y, sin ningún escrúpulo, hala hacia el exterior una bolsa negra. Se monta en su bicicleta, como si se la hubiese arrebatado a los jóvenes de la escultura, y se marcha a vender los pequeños paquetes de marihuana contenidos en la bolsa.

El monumento del maestro Édgar Gamboa fue inaugurado el 13 de julio de 2004, luego de que el 2 de enero de 1998 el Estado colombiano reconociera su responsabilidad por la masacre ante la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos de la OEA y pidiera perdón a los familiares de las nueve víctimas asesina-das: ocho jóvenes y una niña que pertenecían a la co-munidad de la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, del barrio Villatina, en la Comuna 8.

Alguien se acerca. —¿Necesitan bazuco? —nos susurra. Aquí, entre el humo, todos hacen muchas pregun-

tas, pero nadie se pregunta por los niños y tampoco parece interesarles. La escultura en conmemoración de la masacre en Villatina es acompañada por el alcohol y las drogas, en medio del abandono. Vista así, la repara-ción social de las familias, a partir de la reconstrucción de la memoria, se deteriora tal y como lo hace el metal con los años y el maltrato.

Más tarde, en otro sitio de la ciudad, al conversar con Jairo Maya, defensor de derechos humanos de la Comuna 8, nos habla sobre las Madres de Villatina,

organización que nació a partir de la masacre. Las Ma-dres lograron que el Estado reconociera su responsabi-lidad, “pero el monumento se ha perdido en el Parque del Periodista. La mayoría de la gente no sabe qué es porque es un simbolismo que debería estar en la Comu-na o en el Museo Casa de la Memoria”.

Caminamos hacia la Academia Antioqueña de His-toria, localizada en el marco del Parque, y allí pregun-tamos por los niños. La mujer que nos recibe se alarma, jamás ha escuchado algo sobre ellos. Los niños, una vez más silenciados, de nuevo perdidos en un lugar al que quizás no pertenecen.

¿Cómo es posible que ni en la Academia de Histo-ria sepan de ellos?

— Es extraño: ahí están, pero como que no los ven –comentamos.

Esta visita termina cuando abordamos de nuevo un bus de la ruta Coonatra. Al día siguiente continua-mos nuestro viaje por la ciudad.

La trece: una canción en silenciosExtasiadas. Resulta impactante que tantos lugares

esperen que nosotras los abordemos. Llegamos a la es-tación San Javier y buscamos el mural del colectivo SKS

que perpetúa el anhelo de paz luego de que, en 2002, un operativo militar que buscaba acabar con las milicias urbanas le arrebatara los hijos a muchas madres y los alejara por siempre de sus hogares. Sin la más mínima idea de adónde debemos dirigirnos, caminamos unas cuadras hacia la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) para buscar a alguien que pudiera darnos información.

César Salazar, uno de los miembros de la ACJ, nos dibuja un pequeño mapa. Emprendemos el camino. En la cuadra siguiente nos aguarda, sin saberlo, el mural “Es la memoria”, que recuerda a artistas urbanos como Héctor Pacheco, “Kolacho”, asesinado en agosto de 2009, quien reivindicó el arte y la cultura a través del Hip Hop.